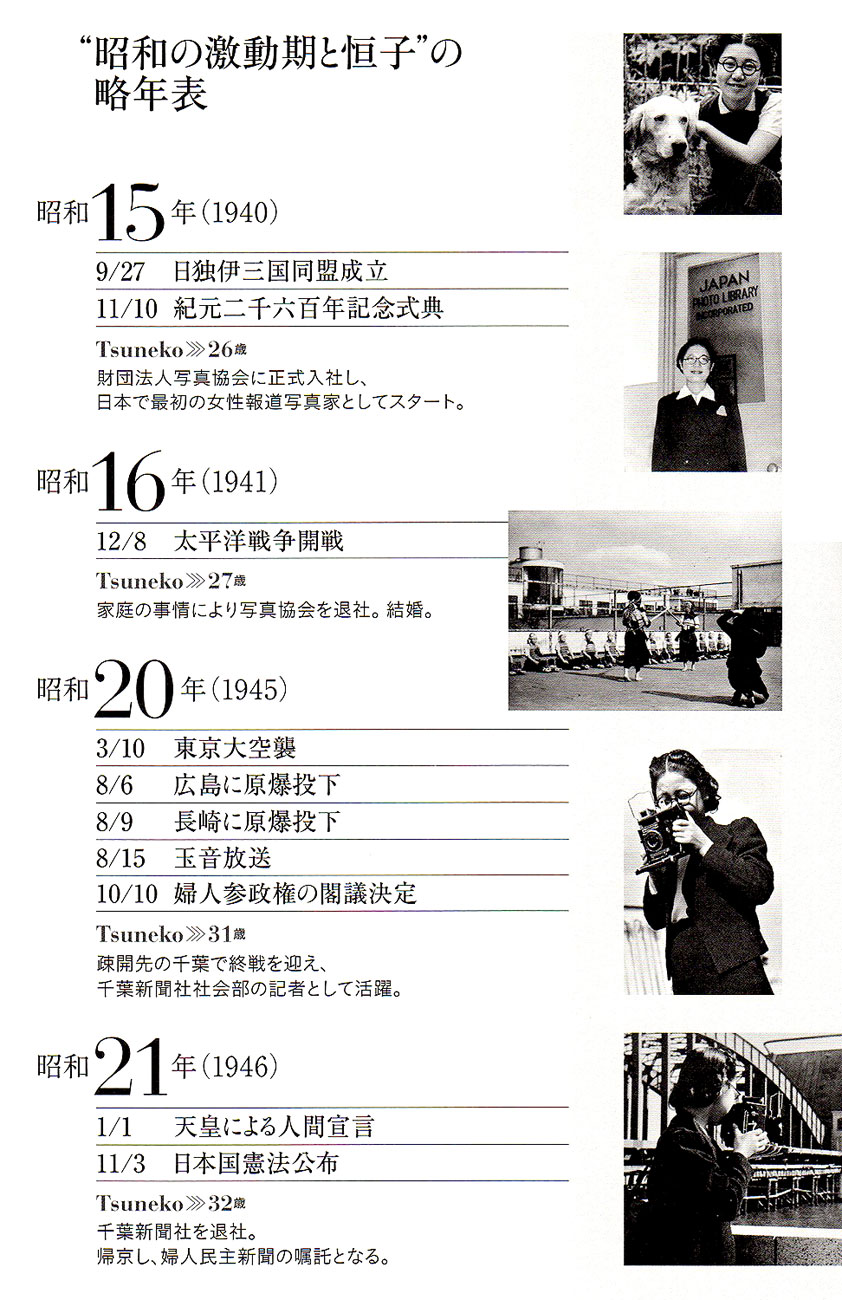

■昭和という時代

笹本恒子

昭和20年5月25日の東京空襲の夜。防空壕から出た私は夫とふたり、B29の昭和15年に来日したヒトラーユーゲントの随行者。この年、世の中の気運は開戦へ向け一気に加速するのだった。爆撃で次々と火の手が上がる東京を見つめていた。疎開先の千葉から東京湾越しに、生まれて初めて見る恐ろしい光景。撮影する気持ちの余裕はまったくなかった。

8月15日の玉音放送を聞いたとき、思わず自分の体をさすって生きていることをたしかめた。さあ明日から何をどうして食べていこうか。必死で考え、仕事を探した。生き残った人たちは骨そうだったと思う。

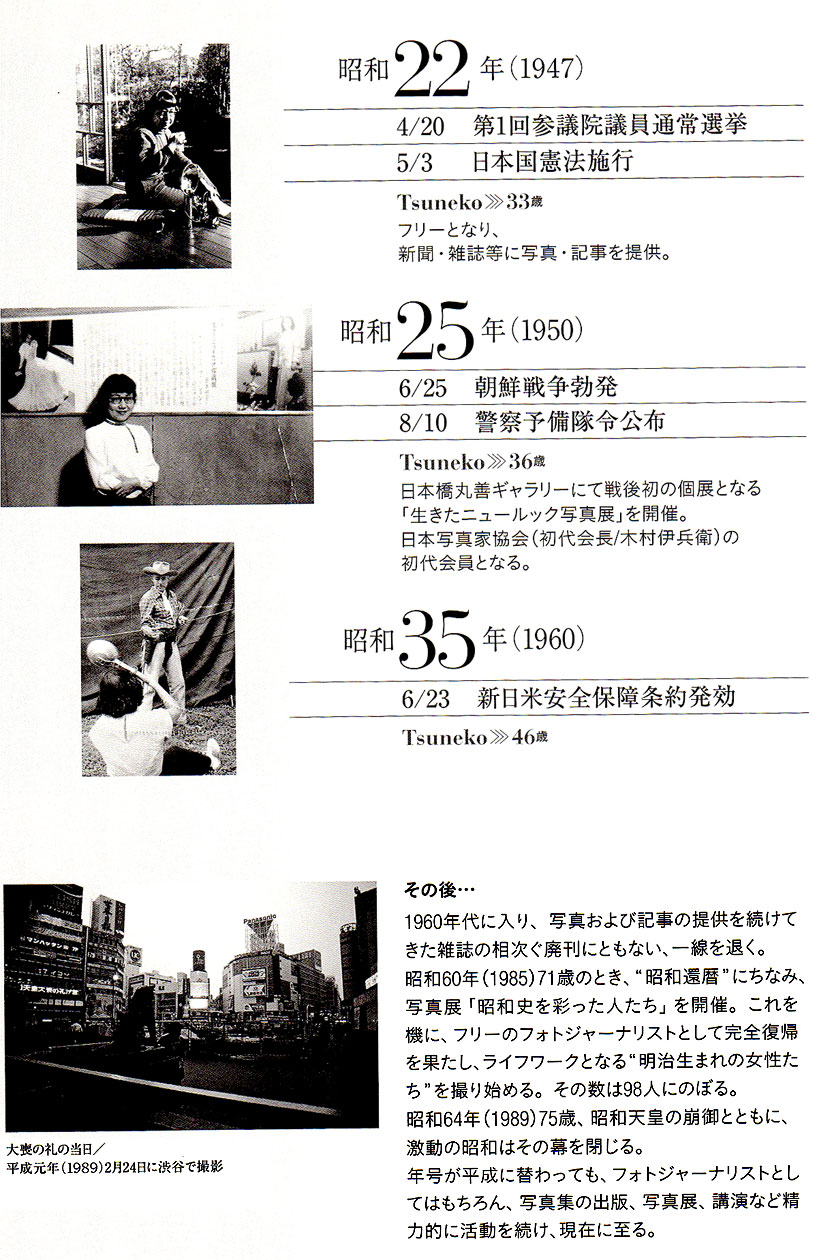

それから40年後。復興を遂げ豊かになった日本は「昭和還暦」を迎える。昭和がひと区切牝なるこのとき、戦後撮り続けできた人物写真を展示してみたいと思った。

第一次世界大戦がはじまった年に生まれた私は30歳で終戦を迎えるまでずっと、世の中のどこかでキナ臭いにおいがするなかに生きてきた。昭和35年、国会議事堂前に連日通って60年安保闘争を撮ったのは、「もう二度と戦争はごめんだ」という思いゆえだった。

戦後を懸命に生きてきた人々の姿を伝えたい。この願いが昭和60年の写真展「昭和史を彩った人たち」開催につながった。

まるで象とネズミのケンカのような、あの無謀な戦争から得た教訓を、私たちは生かすことができたのか?2011年の東日本大震災、原発事故を経て、いままた私は、時代の証人としての責任を感じている。

■笹本恒子のカメラアイ

小西康夫(写真家)

威勢のいい発言で“太田ラッパ”と異名をとった、総評議長・太田薫氏の満面の笑み

昭和33年(1958)撮影笹本恒子の写真にはドラマがあり、ユーモアがある。被写体である人々との間には、静かで温かい会話がある。そして多くの肖像写真が、見る人に何かを語りかけてくる。

本書の構成を考えるにあたり、改めてこう感じた。 本書に収錬した写真は、戦前戦後の激動の昭和を生きた文化人や芸能人、政治家など、すでに戦前からその実力や功績が認められた時代のパイオニアであり、戦後の復興を支えた人々である。26歳の若さで撮影の最前線に送り込まれた国内初の女性報道写真家・笹本恒子にとって、そうした先人たちはそびえたつ大きな峰であると同時に、多大な刺激と影響を与えてくれたことであろう。

多くの場合、そうした人々は、個性的であるがゆえに困難な撮影が想像されるが、笹本のカメラアイはあくまでも自然で気負いがない。その懐に空気のようにすっと入り込み、被写体が語りだし、動きだすのを待つ。

そこには、興味を持った対象への敬意と愛情、取り巻く空気をつかみ取ろうとする、静かな意思を感じる。

おおよそ100年にならんとする、時代の目撃者としての笹本の視点は、多くのすぐれた写真 と語るべき言葉を残しできた。

貴重な写真の数々は、彼女から私たちに託された次世代へのメッセージであり、語り継ぐべき贈り物なのだ。