■古社寺を取り巻く色と私

吉岡幸雄

私は昭和21年(1946)の4月、第2次世界大戦が終わってまもないときに、京都で生まれている。大学生活の四年間は東京で送ったが、それ以外は京都で暮らしつづけている。60数年の歳月が流れている。

私はかねがね、京都や奈良という、日本の歴史のなかで、長く中心地であったところで生活をする人は、なにをおいても日本の国のありようを、学ぶのに恵まれた環境にいる。そのことに深い感謝の気持ちをいつも持たなくてはいけないのではないだろうか、と思い続けている。

私どもの家は二百年余り前から、京都の四条の西洞院あたりにあった、小さな染屋の一軒であった。そうした仕事がらか、日本の美術工芸に関心のある者が多く、私の祖父などはそこの長男に生まれて、後を継ぐことを義務づけられながらも、日本画の勉強に没頭して、家業をかえりみずに絵描きになってしまった。その息子の一人も日本画を志し、私の父が祖父の家の染屋を継いでいる。

そうした家系のなかで、私も育ったので、好むと好まざるにかかわらず、美術工芸の香をかいで育ってきたのだろうと思っている。

京の街、そのものも幸いに古い社寺や町家などが、よく保存されており、自ずからそれに眼をむけるようになっていったのである。

思えば、私がもの心つく、昭和20年代の終わりのころは戦争の傷跡が少しずつ消えて、街はおちつきをとりもどしていた。今日のようにビルが乱立することもをく、美しい停まいであった。

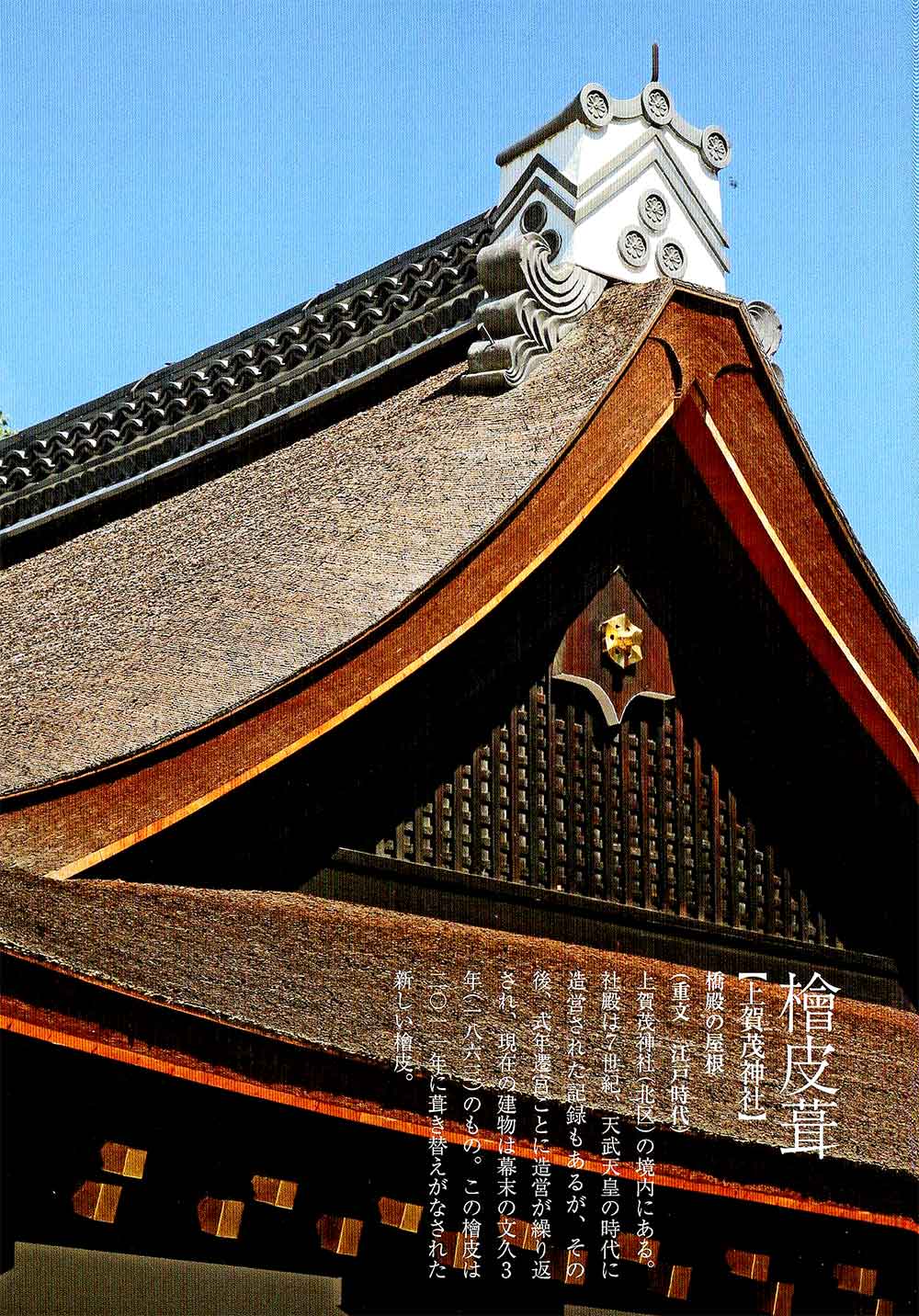

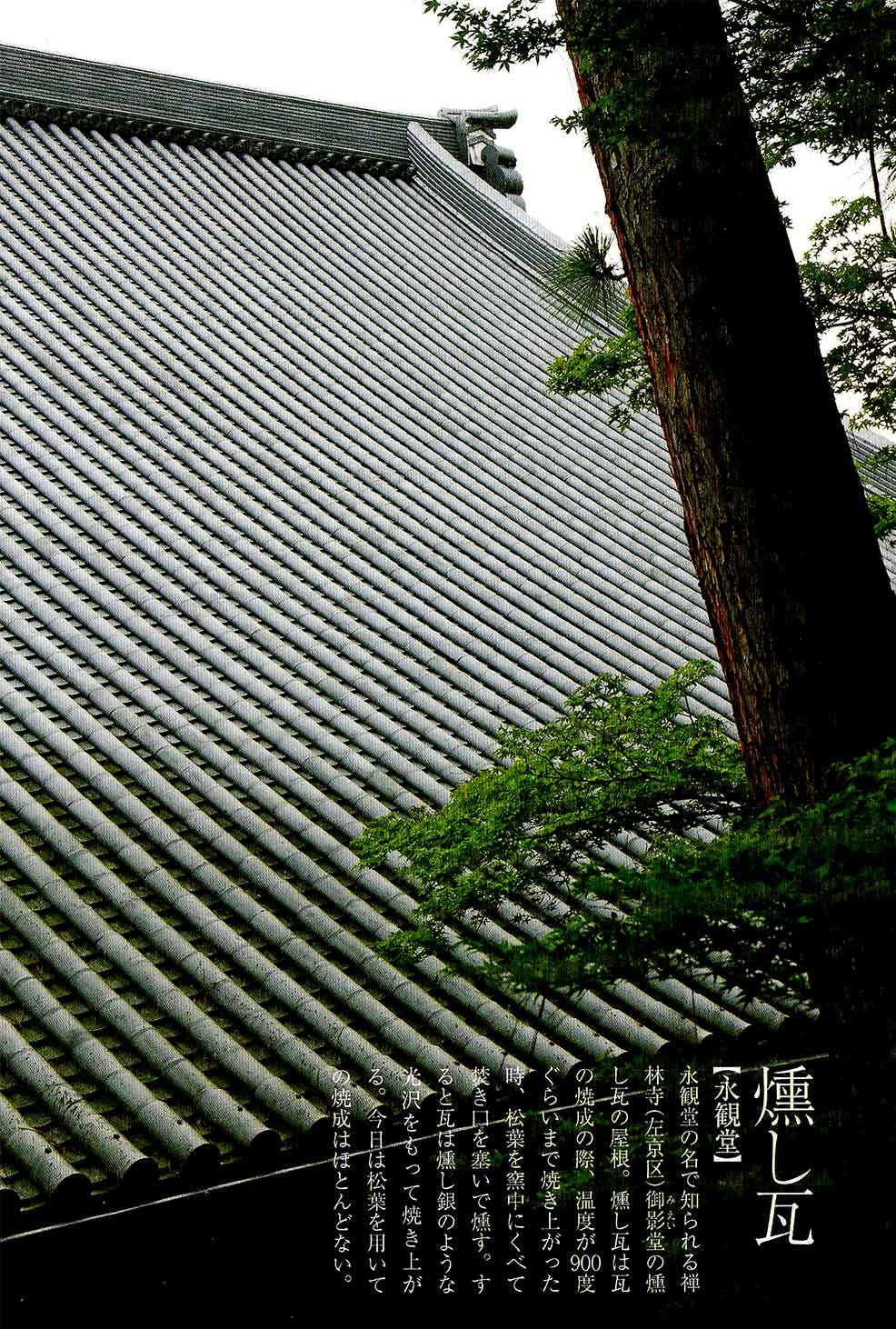

街を歩くときも、あるいはバスや市街電車の車窓から、見えるものは、町家のととのった弁柄格子であり、神社の檜皮葺(ひわだぶき)の屋根であり、寺院の蓋、雄大な門や、長く続く土壁であった。そうした景(かげ・風景)につねに眼がなれていったのであろう。中学生になるころには、古社寺巡礼のような本を買ってもらっては、自ら印をつけながら、興味ある所を訪れるようになっていった。

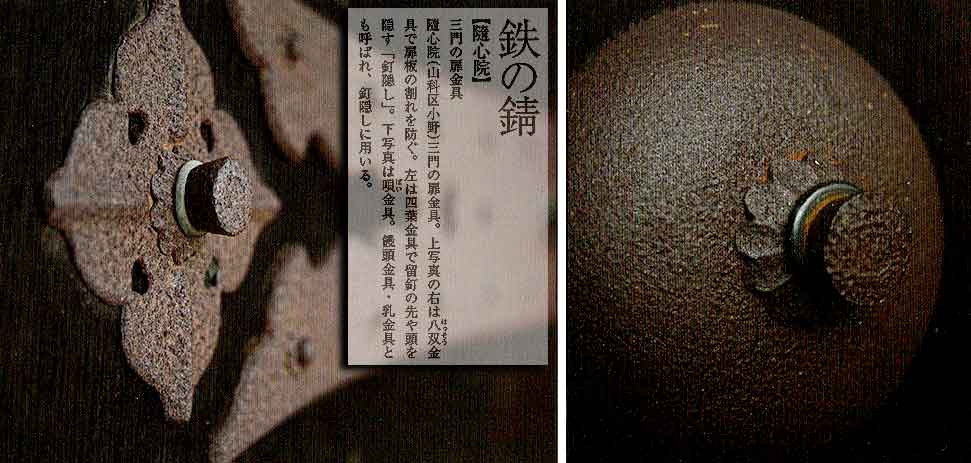

そうしたことは勉強というような義務感が全くなく、ましてや系統立てた知識にもならなかった。古い神社や寺院のなかに入ってからの雰囲気の心地よさ、建築物の雄大さや、その木組みの力強さ、扉・窓の造形と色彩、仏像の荘厳さなどなど、いくつも、幾度も見るうちに入ってきて、「眼が憶えた」のである。

その後、大学に入ってからも同じように、京都に帰省したときも、あるときは友人たちを誘って、寺社歩きをすることが多くなつていった。

そうした折に、先に書いたように古都をとりまく環境をありがたく感じるようになったのである。

大学を卒業してからは、私も長男でありをがら家業を継がずに、出版の編集や広告のデイレクターのような仕事に二十年近くたずさわり、社寺には仕事のうえでの、かかわり合いとなるのである。

そうなると、不思議なもので、楽しむということではなく、若干の圧迫を感じながらとなっていって、視点が絞られすぎるようになつた。そうするうちに、私がやむなく家業を継ぐこととなり、今度は色をつくり出すというような立場になったのである。その折に、まず頭に浮かんだのは、古典というか、今日までの間に造形されてきた、時代的な色と形に、もう一度原点に帰って探求するということであった。

もっぱらとする染色も、古い社寺などにのこされているものをよく観察して、これがどのような素材で、どのような技で染められているのか、と考えるようになった。

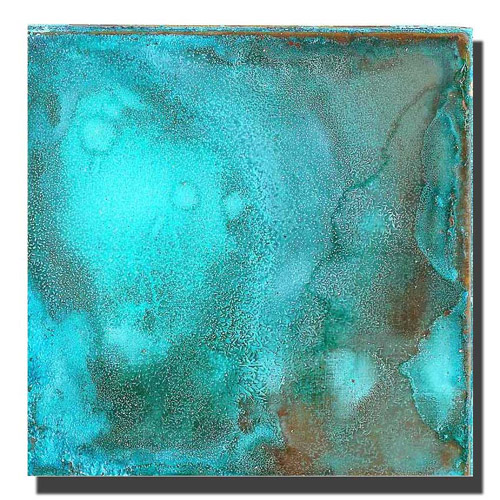

それは、染と織というだけでなく、日本画の素材となっている、朱や弁柄や緑青などにも眼を向けるようにした。加えて、建造物、陶磁器・漆工などの色にも、未熟ながら「眼」に焼きつけようとしたのである。

そうしたなかで、日本人が長い歴史のなかでつちかってきた「日本の色」について、二、三の特質というか、ある種の確信を得たものがある。一つは、日本の色といえども、国際性をもっているということである。どこの国の人も愛国心を持って、これは我が国ではじめたもの、発明したものというような自慢をもつが、色をかもし出す技は、東洋ではやはり中国で考案されたものが圧倒的に多い、といえる。

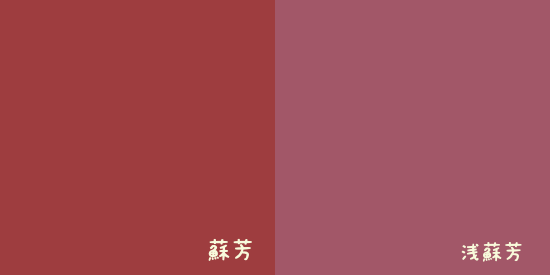

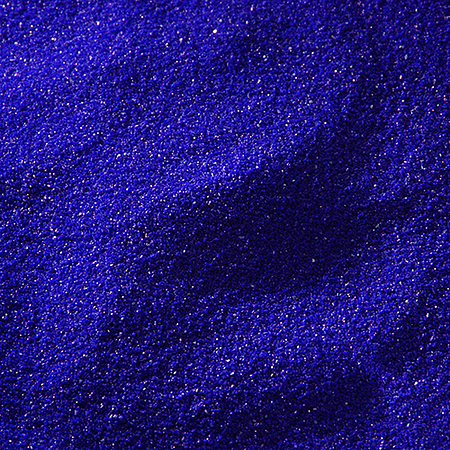

加えて、顔料や染料などの色をつくり出す素材、例えば顔料の青である群青などは」良質なものは、アフガニスタン周辺でそれが二千年前より、東西に運ばれているといわれ、日本でも奈良時代には輸入されている形跡がある。すおう染料で一つの例をあげてみると「蘇芳(すおう)」という赤である。これは、そのものが正倉院宝物のなかに収蔵されたり、これで染めた木工品もあるが、日本では気温が低く、生育しないのである。高価な代金を払って輸入していた。

第二では、日本の文化について、とかく「わびさび」とが強調されて、渋くて枯淡の味の出た、茶色や淡墨色などが基調のように考えられている。

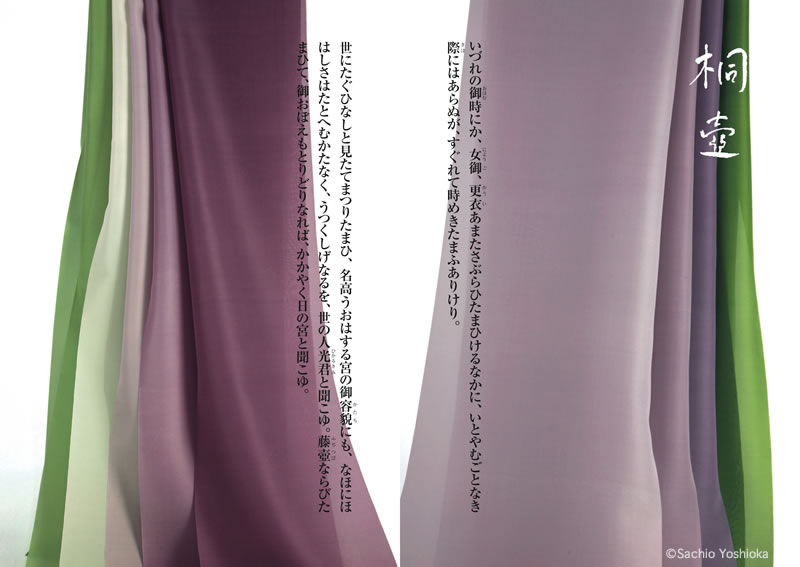

だが、私見では、飛鳥・奈良時代に日本でつくられたり、中国より輸入されるものを見ると、絹に鮮やかな赤・藍などが染められており、平安時代の公家たちの襲(かさ)ねの色目(いろめ)を見ても、紅花・蘇芳などの透明感のある鮮麗な赤・黄・緑・青などを着用している。

「わびさび」の精神が普及していく室町・桃山そして、江戸時代の初期においても「辻が花染」「刺繍」「唐織」「小袖」などの、今日まで伝えられる数々の遺品のなかを見ても、どれもが鮮やかな色彩がのこつているのである。

江戸時代の中期をすぎて、ようやく町人の間で、茶とか黒を基調とする地味な色が出現するが、これとても、すべてではなかったのである。

第三には、やがて西洋で発明された化学染料や顔料が輸入されるが、そうしたものは、便利さや大量生産には向いているが、美しさ、色調の奥深さにおいては、自然素材より汲みあげられたものが秀逸である。

こうしたことをもとに、私どもの工房では、江戸時代以前におこなわれた、日本の伝統の色をかもし出す、素材と技法にそって仕事をしているのである。

このような仕事を遂行していくには、古きもの、古典的な美を追求し学んでいくことが、いかに大切かということを痛感している。

京の一介の染屋が、江戸時代以前の先人が築いてきた技と実に少しでも追いつきたいと願いながら、幼いころからの体験をつづけてきた、京都の色の小さな憶えである。