160年以上前の江戸時代に生まれた“からくり人形”の最高峰と呼ばれる作品『文字書き人形』です。作者は、田中久重。江戸時代の後期に活躍し、「からくり儀右衛門」の異名をとった天才発明家です。つづれ織りをあしらった指し物細工の見事な台座。その上に人形が一体座っています。前髪を残しているので元服前の少年かもしれません。書面板が回ると、そ の筆先がスラスラと字を書き始めます。とめ、はね、はらい、緩急強弱も自由自在。しかも筆の動きを追って顔も動きます。まるで生きているかのような見事な 動き。

現存するオリジナルは2体で、1体は田中久重製作。田中久重製作の1体は「寿」「松」「竹」「梅」の4文字が書ける文字書き人形で、幕末に海外に流出していたが、平成5年(1993年)に東野進がアメリカで発見し、約12年間の交渉の末、平成16年(2004年)に日本に持ち帰り、修復を施した上で、翌年の愛・地球博で展示された[12]。現在東野進が所有する。もう1体は右手と口に咥えた筆で「松」「竹」の二文字を同時に書ける文字書き人形で、平成21年(2009年)に安城市内の古民家から発見された。現在は安城市指定有形民俗文化財に指定され、安城市歴史博物館に所蔵されている。また九代目玉屋庄兵衛により複製品が復元製作され、同博物館に所蔵されている。

東野進がアメリカのコレクターの手に渡っていたものを12年にわたる交渉の末ようやく里帰りさせた幻の人形。台座に仕込まれたぜんまいを動力にカムを利用して「寿」「松」「竹」「梅」の4種の文字を書く仕組み。右手に持った筆を、墨の入った硯につけ、文字を書き ます。書き終わると文字を書いた額縁が180度回転し観客に文字を披露。人形の視線が筆先を追ってゆき、書き上げると満足気な表情を浮かべるように見える のは秀逸。海外のオートマタ(からくり人形)のように肘からの動きで文字を書かせる方が安定性が高く構造も簡単になるが、人間らしい”しぐさ”や筆圧の調 整による線の太さの変化を追求した結果、この人形においては肩関節からの動きを実現しているのは特徴的です。

資料

日本人と技術の関係を考えるとき、そこには常に「ある技術をリファインするのは得意だけど、オリジナリティがない」という先入観がつきまとう。しかしたとえば本書で取り上げたロボット工学、なかでもヒューマノイドの分野の研究を見ると、日本人にオリジナリティがないなどということは、単なる思い込みでしかないことがわかる。そして、これは現代の日本人だけが独創性にあふれているのではなかった。日本人は昔からテクノロジーが好きな人々だった。日本の技術史上の痛恨事として、よく「江戸期の停滞」があげられる。戦国時代、日本人は、種子島に渡来した鉄砲を、刀鍛冶の技術を応用して、またたく間に国産化してしまった歴史が示すように、世界屈指の技術力と生産力を誇っていた。

しかし、その後の江戸期には、鎖国により新規技術の流入が止まってしまい、また1721年(享保6年)に制定された新規御法度によってテクノロジーの発展が禁じられてしまったため、「技術が停滞した時代」という印象が強い。しかし実は、こうした時代でも日本人はある分野で独自の技術の伝統を培っていた。それは実用の分野ではなく、娯楽の世界。「からくり人形」という、美術と工芸と技術が融合した、江戸時代のロボット分野である。からくり人形の起源は、中国に由来する「傀儡(くぐつ)人形」だと言われる。しかし、その技術は鉄砲と同じように、西欧からの渡来品が刺激となって花開いた。その渡来品とは、当時の技術の粋、機械時計である。ぜんまい、カムやクランク、そして脱進機(歯車を一定の速度で回す機構)などで構成される機械時計は、まさに時代の最先端技術の結晶だった。

この機械時計をはじめて日本にもたらしたのは、カトリックの宣教師、フランシスコ・ザビエルだと伝えられる。ザビエルは1551年に、当時の周防(すおう)、長門(ながと)、現在の山口県を中心に割拠していた大名、大内義隆に時計を献上し、その後、キリスト教の布教にともなって時計も日本に広まっていくことになるのだが、16世紀の末ごろには、早くも時計を製作できる日本人技術者が多数現れていたという。しかも彼らは、西欧の時計をただコピーしただけではなかった。当時、一日を24等分する「定時法」を用いていた西欧とは異なり、日本では一日を昼と夜に分け、さらにそれぞれを6等分する「不定時法」を使用していた。この方法では季節ごとに昼と夜の時間が違ってくるのだが、日本の時計製作者たちは西欧の時計を改良、脱進機を2通り備えた日本仕様の時計、和時計を開発してしまった。

からくり人形は、この時計製作の技術を母体にして生まれる。当時の最先端技術を投入してつくられたからくりは、ただの玩具ではない。驚くほど精緻につくられた技術の精華だった。18世紀のヨーロッパでは、フランスの技術者ジャック・ヴォーカンソンが、餌をついばみ糞を排泄する機能を持つアヒルや(パン屑に着色した“擬似糞”を尻から出したと伝えられるが現物は残っていない)、血液が循環する自動人形(オートマタ)をつくっていた。またスイスでは時計職人ジャケ・ドローズ父子が、音楽を演奏したり文字や絵を描く人形を製作していたという。しかし、江戸中期から幕末にかけて現れた日本のからくり人形師たちの技術力も、西欧に負けてはいない。

からくり人形師の元祖は、17世紀、1662年(寛文2年)に、大阪道頓堀でからくり人形芝居の一座を旗揚げした、竹田近江(たけだおうみ)とされる。万年時計を製作した技術者だった彼は、人が遠隔操作する「糸からくり」と、全自動で動く「離れからくり」を組み合わせ、興行を行った。この一座は全国巡業も行い、その技術は「竹田流」として各地に広がっていくことになる。

18世紀後半から文化文政時代、常陸国(現在の茨城県)には飯塚伊賀七(いいづかいがしち)という技術者がいた。名主であった彼は、からくりや機械の研究に没頭、「からくり伊賀七」と呼ばれるようになり、家の前にある酒屋まで酒を買いに行って戻ってくるからくり人形をつくっている。現地には村人が、彼の人形が酒を買いに行く様子を目撃した記録がいくつも残っているそうだ。ちなみにこの人は、鳥の羽のような翼を持つ飛行機の構想も練ったが、その実験の許可を藩に求めたところ禁じられてしまっている。

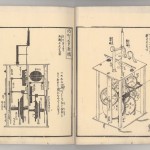

画像 『機巧図彙』に収録されている茶運び人形の機構図

1796年(寛政8年)には『機巧図彙(きこうずい)』という、からくりの“技術書”も刊行されている。著したのは土佐の郷士出身で、後に暦作御用手伝として幕府天文方に務めた細川半蔵頼直(ほそかわはんぞうよりなお)。この人は、有名な茶運び人形をつくった人である。この時代、からくり製作に限らず、剣術や柔術などの武芸、鍛冶や細工などの職人芸、あるいは医術や舞踏などでも、伝承の世界は「秘伝」として、その真髄を一般には公開しないのが普通であった。

そうした時代に、からくりの原理を明快に図説したこの本の登場は、奇観とも言える珍しい出来事だった。この本は、現在ならば“工学系の専門書”といった固い内容であったにもかかわらず、当時ベストセラーになったそうだ(余談だが、この細川半蔵という人は、その死にいくつかの伝説がある。そのひとつは、秘密の技術を公開したため幕府に密殺されたという説。またライバルのからくり人形師に果たし合いを挑まれ、あたかも『プラレス三四郎』のように、それぞれの人形を戦わせたところ半蔵が勝利。恨んだライバルに毒殺されたという説もある)。

からくりの技術的な最高峰としては、幕末から明治にかけて腕をふるい、「からくり儀右衛門」として名を馳せた田中久重(たなかひさしげ)の人形があげられる。当時、西欧人は、文字を書く自動人形は「西欧以外に実現不可能」と考えていた。

画像 田中久重作の文字書き人形 日本からくり研究会の東野進氏が所有するもの。東野氏はアメリカに流出してしまっていたこの人形を非常な苦心を払って買い戻し、修復した

しかし実際には日本で、田中久重が松竹梅や寿などの文字、それに何種類かの絵を全自動で描く文字書き人形を製作していたのである。

からくり人形の動力は、主にくじらのひげを使ったぜんまいである。田中久重の凄みは、この1本のぜんまいを使って、いくつものアクションを持つ複雑なからくりを実現しているところだった。

たとえばその代表作、弓曳童子(ゆみひきどうじ)は、ぜんまいを巻かれるとギーッという動作音とともに、人形がミニチュアの矢をつかみ、弓につがえて放つ。その矢はきちんと的に当たる。これだけでも感心するのだが、弓曳童子は矢を放つとまた次の矢を取り、4本の矢を次々と放っていくのである。1本の動力で順次4つのアクションをこなしてしまうのだ。

さらに田中久重は、自分の人形を「生き人形」と称していた。彼のからくりは、ただ機能を果たすだけではない。首をかしげるなど人間らしい動作の演出も同時にやってのけたのだから凄い。

田中久重は京都に「機巧(からくり)堂」という店を構えていた。そうした彼は、維新後にいちはやく鉄と蒸気機関の技術を取り入れ会社を興す。その会社の後身が、現在の株式会社東芝である。