柳瀬正夢研究の展開

柳瀬正夢の行跡、そしてなによりもその人となりを知るには、彼と親密な交友のあった小林勇の「ねじ釘の画家・・・柳瀬正夢と子供たち」(『小林勇文集』第8巻 筑摩書房1983年。なお執筆されたのは1960年で、翌年出版の『雨の日』に収められた)にしくはないが、そのなかに次のようなことが書きとめられている。

《戦争が終わってから1年くらいたった後、朝子夫人は、柳瀬がかくしておいた『無産者新聞』の揃い、即ち第1号から非合法になって、やがて終るまで、それから柳瀬が逮捕されるまでの『赤旗』が全部揃ってある甲を私に見せた。これは柳瀬が家を建てたとき壁の中に自分で塗りこめたのだということであった。

いうまでもないことだろうが、『無産者新聞』は1925年9月20日に創刊された日本共産党の合法機関紙である。柳瀬正夢は創刊まもなくから、その専属画家となった。同紙は1929年1月に発行禁止を命ぜられ、その年の8月25日付第238号をもって発行を停止、その後9月9日に『第二無産者新聞』が創刊されたが、これは12月17日付第9号を出して合法紙としては廃刊となり、それ以後非合法刊行となり、1932年3月31日付第96号を最後に『赤旗』に併合された(柳瀬信明氏編の年譜による。以下柳瀬正夢の事歴について同氏の年譜に負うところが大きい)。柳瀬が治安維持法違反のかどで逮捕されたのは1932年の11月で、およそ1年近く刑務所に収監されたが、その間に肺結核を患っていた梅子夫人を亡くしている。6年後の1939年に再婚したのが朝子夫人である。また、東京に出て来て以来ずっと間借りと借家住いをしてきた彼が三鷹の牟礼に家を建てたのが1942年で、この家の壁のなかに『無産者新聞』や『赤旗』を塗りこめておいたというのである。

柳瀬正夢が残したのは、上記のような軍部ファッショ下において秘匿せねばならなかったものばかりでなかった。多くの油彩や水彩による作品と多量の資料群も含まれていた。井出孫六『ねじ釘の如く・・・画家・柳瀬正夢の軌跡』(岩波書店1996年)によると、「天井裏や階段下や戸袋などに工夫をこらしてつくられた収納庫あって、そこには少年時代に書いた日記や創作にはじまって、いつも肌身はなさずに持ち歩いたスケッチブックや漫画・カットの原画や展覧会目録やフイルムのネガや留置場の差入れ控や囚人番号票までもが、蒐集家のような丹念さをもって保存されていた」という。柳瀬正夢が若い日々に松山、門司、東京を往き来し、東京を活動の拠点としてからも都内を転々としてきたことからすれば、井出氏ならずとも驚きの念を押さえることはできないだろう。

柳瀬正夢は、周知のように1945年5月25日、疎開中の長女に衣類や布団を届けるために新宿駅に行き、そこで空襲にあい、焼夷弾の破片の直撃をうけて45歳の生涯を閉じた。日本が終戦を迎えたのは、それから3ヵ月と経たないときであった。このわずかの期間を生き長らえたなら、彼の前にどのような活動の新天地が開けたことだろうか。

彼の死はまことに痛ましい。だが、もし彼の作品や関連する沢山の資料が残されなかったら、かりに彼の家やアトリエが空襲のために焼けてしまったりしていたなら、彼の画家としての活動を再構築することは不可能だったろうし、さらには日本の近代美術史の重要な一部が、あるいは日本の政治史や社会史を裏付ける資料の一部が空白のまゝとなったかも知れない。ここで頭に浮かぶのは、マヴォの時代からの柳瀬の僚友ともいうべき村山知義が、ベルリン滞在中のものを含めてその作品や資料などを折角疎開させながら、その疎開先が空襲にあって焼失してしまっていることである。あの八面六臂(はちめんろっぴ・ひとりで多方面にわたる、または何人分もの、働きをしてのけること)の活動で知られた村山に現存する作品が僅かしかないことがどんなに残念なことか知れない。

柳瀬正夢の娘婿に当たる柳瀬信明氏をはじめ遺族の手できちんと守られてきた彼の遺作と資料の一部がはじめて包括的なかたちで公開されたのは、1978年に彼の生地松山の愛媛県立美術館で開催された「柳瀬正夢遺作展」(4月4日〜23日、同館と愛媛新聞社の共催)においてであった。

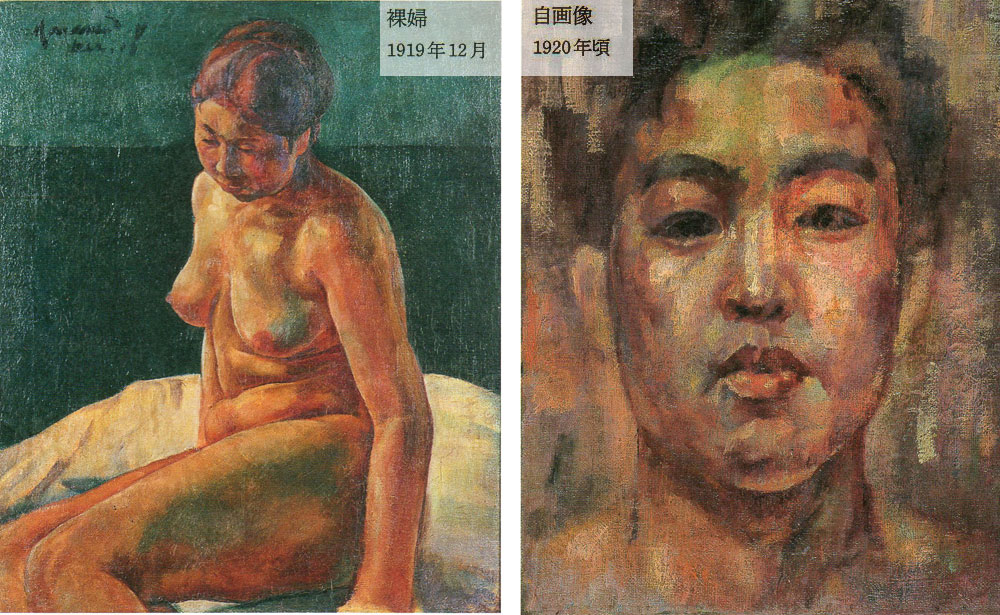

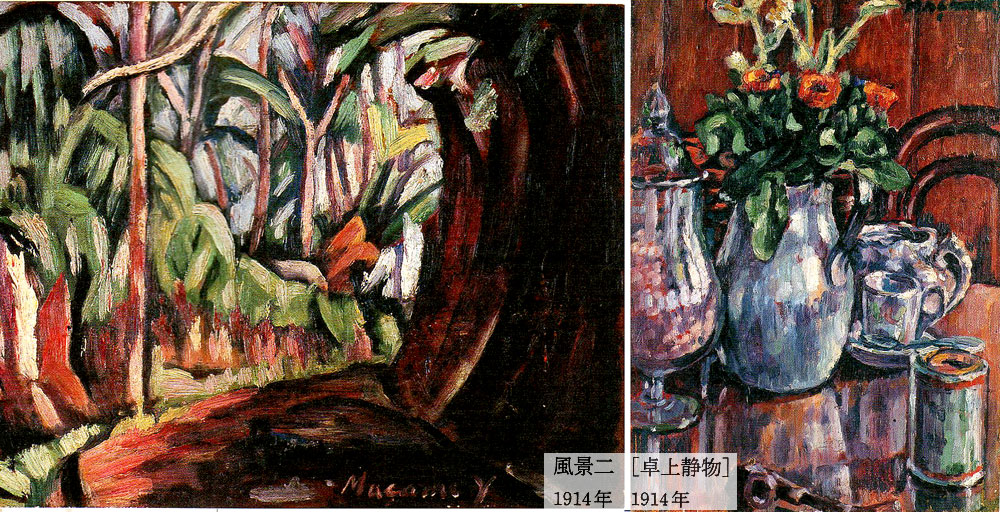

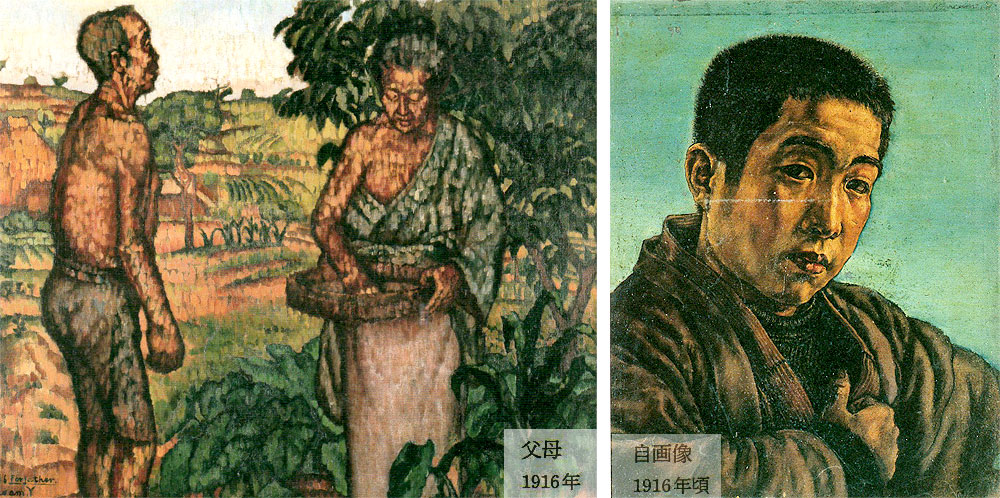

この遺作展によって、それまで断片的にしか知られていなかった彼の全体像がようやく浮かび上がってきたことに感銘をうけた人は少なくなかったのではなかろうか。私もそのひとりで、殊に1914年・・・ということは、柳瀬正夢14歳・・・ころから1923年のマヴォ結成のころまでの10年間の油彩や水彩などによる作品に見られる画家としての優れた才能と早熟さに驚かされ、遺作展図録の洲之内徹「柳瀬正夢ノート」や年譜(柳瀬信明氏の努力によっていよいよ精緻になってきている今日の年譜から見れば、まだまだ遺漏の多いものだったのはやむをえないが)を頼りに拙い一文、「柳瀬正夢・・面・・・大正期前衛画家の一典型」(『三彩』371号1978年6月号)を書いたりもした。

この遺作展以来、大正期の新興美術運動に触れる概説書の類いや展覧会に、柳瀬の作品は必ずといってよいくらいに取り上げられるようになったばかりか、彼の画業を回顧する展覧会も何度か開かれるようになり、同時に研究も進んだ。

私の知っているものだけでも、「大正アバンギャルドの旗手 柳瀬正夢展 その知られざる青春」(1986年1月24日〜2月12日 有楽町朝日ギャラリー 朝日新聞社主催)、ご遺族から美術作品と関連資料が寄託されたのを記念して開かれた「没後45年〔ねじ釘の画家〕柳瀬正夢展」(1990年10月15日〜11月5日 武蔵野美術大学美術資料図書館)、『季刑武蔵野美術』No.81(1991年1月26日武蔵野美術大学発行)の柳瀬正夢特集、武蔵野美術大学柳瀬正夢研究会発行の『柳瀬正夢研究1』(1993年5月10日)、「没後50年記念画布からあふれ出した筆跡 柳瀬正夢展」(1995年2月24日〜4月9日 町立久万美術館 同館と南海放送サンバーク美術館および愛媛新聞社の共催)、「柳瀬正夢 疾走するグラフィズム」展(1995年11月8日〜25日 武蔵野美術大学美術資料図書館)があり、1996年の12月には井出孫六氏の優れた伝記『ねじ釘の如く・・・一画家・柳瀬正夢の軌跡』が岩波書店から出版されている。

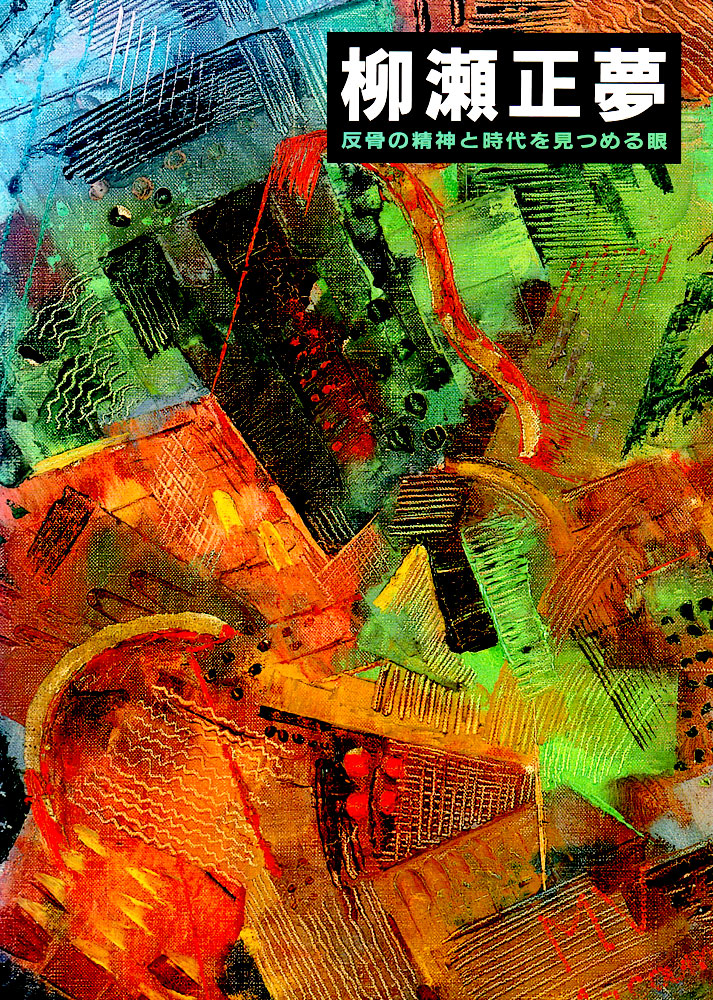

こうして、大正期新興美術運動のなかの活動のみならず、彼がタブロー絵画から離れたプロレタリア美術運動時代のポスター、雑誌の表紙絵や挿絵、多数の書籍の装帳など、すなわちグラフィック・デザイナーとしての分野や政治風刺画や漫画から1932年に読売新聞夕刊に連載されたモーリス・ルブランの「真夜中から七時まで」の挿絵のなかで展開されたフォト・コラージュについて、あるいは1933年9月保釈出所(12月に懲役2年執行猶予5年の判決をうける)後の子どものための絵本もしくは挿絵、満州・中国旅行の写真など、彼の多彩な活動の分野にまで目配りがおよぶようになってきている。

実にこのさまざまなジャンルに広がる多面性こそが柳瀬正夢という芸術家、人間の重要な特質であるのかも知れない。たとえば、1923年、彼23歳までに限ってみても、1920年の黒催会第2回展や翌1921年の未来派美術協会第2回展の出品や1923年のマヴォ結成などに見られる前衛画家としての活動はもとより、詩や文章表現への関心・・・1918年の詩画集『耶戰夢枕』や未完に終った1920年の回顧録『虚無の悲しみ』の執筆−、出版物のデザインー1921年の『種蒔く人』再刊第1号の表紙デザインが最初か一舞台装置−1923年4月の先駆座土曜劇場第1回試演の際の舞台装置−、雑誌編集−1923年に短開聞ながら日活映画の宣伝誌『向島』の編集を担当−、漫画一年譜によれば、1914年に『美術週幸別に漫画を投稿したとあるが、この分野での本格的な活動は1921年の雑誌『日本及び日本人』第818号の秋季増刊号に載った「時事漫画五十題」からであろうと、すでに彼の多方面の活動がはっきりと現われている。

柳瀬正夢というこの一青年のうちに体現された芸術文化全般、さらには社会思想とその実践にまでおよぶ幅広い関心は、その独特な才質のゆえに共存されたといえるのかも知れないが、同時に当時の、1920年代の日本の社会的、文化的状況がそうした才質を要請していたのかも知れない。

かつて土方定一が1934年に31歳で天逝した三岸好太郎のことを、「ぼくは大正後期から昭和初期にかけてのフランス近代絵画の移植過程の奔流のなかを、苦渋も停滞も示さず、ぬき手を切って進んでゆく水泳者を見る思いがし、その青春のしぶきを浴びる思いがした。」(「三岸好太郎・昭和初期の抒情詩圏」『三岸好太郎画集』平凡社1965年)と述べて、その画家像を見事にいい表わしたが、少なくとも1932年11月に逮捕されるまでの柳瀬正夢について、土方の文章の一部をいいかえれば、たとえば「大正後期」を「大正初期」からとし、「フランス近代絵画の移植過程」を「フランス近代絵画とそれ以後の表現主義や未来派などのヨーロッパ前衛美術の移植過程と社会主義思想の高まり」とでも置き換えれば、そのまゝ柳瀬にも当てはまるようにさえ思われる。

柳瀬正夢の芸術家としての性格は、その多面性にこそあるだろうと私は思っているが、実のところ、いまの私にはそうした彼の全体像を充分につかむまでにはいたっていない。一方、これまで彼についての調査と研究はご遺族に残された作品と豊富な関係資料にもとづいて相当に進んできていることは先に触れたとおりである。その結果、かつての拙文「柳瀬正夢一面」で記したことのなかに考え直さねばならぬところや見落していた点が多くあることに気づいた。以下に彼の画家としての出発時点に限って一、二の点について記したいと思う。

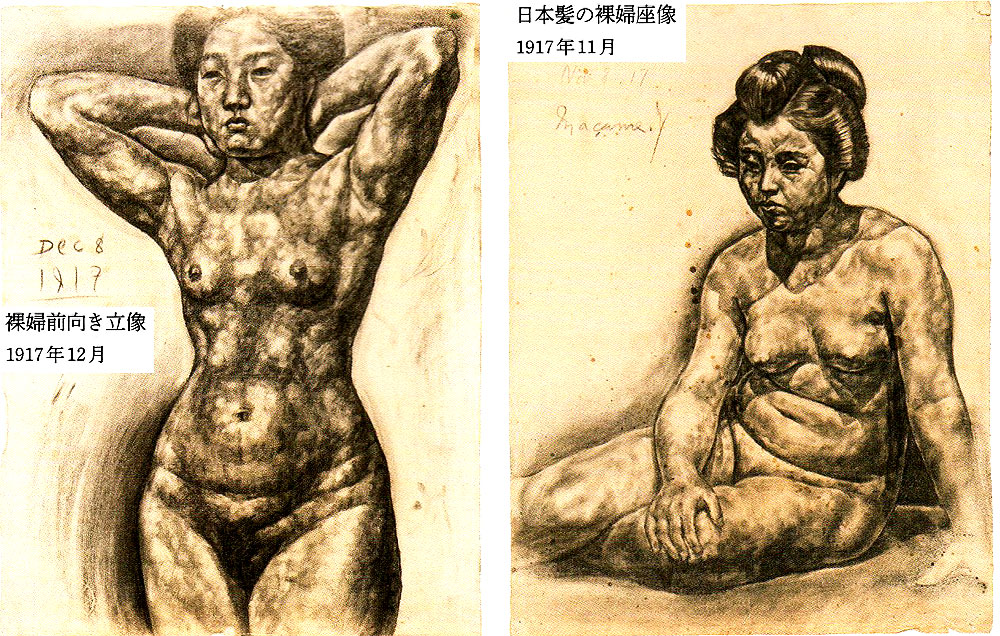

先にも触れたように、1978年の松山での遺作展を見た際に私がうけたのは、まず何よりもそれまでまったく知らなかった油絵群・・・それは柳瀬正夢が14歳のころから23歳までの時期のものだが・・・を見た新鮮な驚きだった。その驚きのなかに、出品されたすべ最も初期の作品から彼がすでに絵を描く術を心得ていたらしいことがうかがえたことも含まれていた。

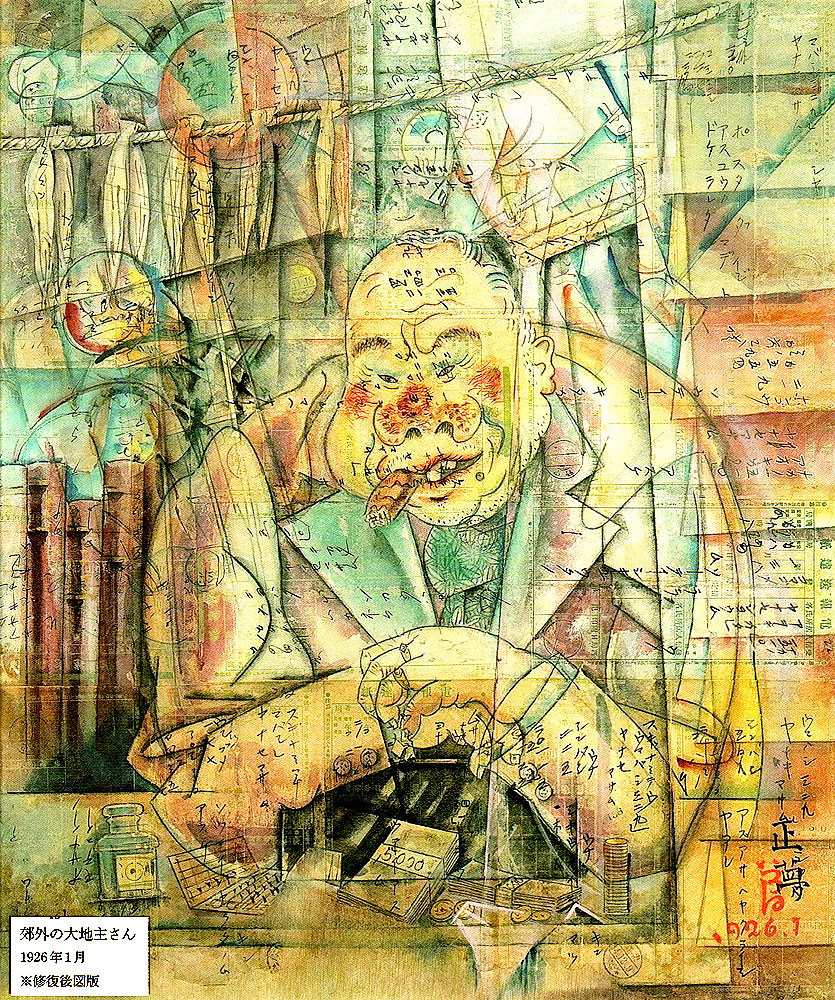

どういうことかというと、たとえば1914年のフォーヴィスム風の「風景」(遺作展図録の出品番号2、以下同様)の木立と草叢が大づかみなマッスに単純化されていることや、リズミカルな筆遣いに統一感があることであり、また1915年ころの船のもやっている河をはさんで対岸の家並を描いた「風景」(4)の、独特の緑と紫を含んだ美しい赤の色調の統一もさることながら、分割描法風のタッチがきわめて意識的かつ組織的に、そして律動的に垂直に用いられていることを指している。この律動的なタッチと統一された色調が少年柳瀬が目の前にした自然の対象をいわば濾過して絵画という平面的な構築物に、つまり彼の主観の構築物に変形させるフィルターの役割を果しているのである。こうした点に、彼がすでに絵を描く秘訣をつかんでいたらしいことを私は感じたのである。

1915年の再興日本美術院第2回展に入選した「河と降る光と」は、川面に明滅する光の反映を主題としていて、少しばかり印象派のモネを思い浮かばせたり、大きな色斑のタッチが新印象派のシニヤツクなどの点描法を連想させたりもするのだが、ここでも垂直に組織的に動く筆遣いは、見る者にリズミカルな快い韻律を呼び起こし、同じ年に描かれた小島の「木と降る光」(9)は、鮮やかな緑や朱や黄色と、降りそゝぐ光を暗示する画面全体をおおう白の斑点との色彩の響きあいが、一種幻覚的な陶酔の世界に見る者を誘いこむ。

油彩/カンヴァスb.jpg)

次いで、彼がすでに自分の色調、すなわち魅力のある赤紫色と独特の青や緑からなる色調を持っていて、色彩の表現力に対する敏感な感覚を持っていることに気づかされた。しかも、この色調は、その後の作風の変化の間にも一貫して保たれていて、あの1923年のマヴォ第1回展に出品された「五月の朝と朝飯前の私」までおよんでいる。もちろん、たとえば彼の油彩画のなかでは大作といえる1919年の「門司港」のように、キュビスム初期の作風の感化を受けたためか、密集した家並の幾何学的形体の構成に意をそそいで、極度に色彩を抑えた作品もあるにしてもである。

柳瀬正夢が早くから絵画の天分に恵まれていたことは確かだとしても、それにしてもどのように彼は絵を学んだのかということは、やはり疑問として生じてくる。

1978年の遺作展図録の年譜の1912年の項には「日本洋画協会研究録の会員となる」とある。日本洋画協会というのは、島田康寛氏の調査によると、斎藤与里、高村光太郎、岸田劉生、木村荘八ら、すなわち1912年10月と翌年3月のフユウザン会展に出品したメンバーと親しかった北山清太郎が創立したもので、雑誌『現代の洋画』を創刊する一方、広く会員を求め、この会員には『現代の洋画』を無料配布するとともに、1913年2月から月2回洋画を「初学者でも独学できるように工夫した手引書」『洋画研究録』をも配布したという。私は、時間的なずれが問題として残るものの、てっきり柳瀬は日本洋画協会の会員となって『現代の洋画』を読み、『洋画研究録』によって油絵を独習したのだと推測してしまった。彼の最初期の生新な画風がフユウザン会に現われた印象派以降の、それこそ木下杢太郎が「非自然主義的傾向」というヨーロッパの革新的な絵画に影響された画風に一脈通ずることもその推測に力を貸すことになった。

ところで、当時私は1927年の2月号の『ユウモア』に発表された彼の自叙伝を知らなかった。この自叙伝には、たまたま見た新聞の一隅に「洋画講義録会員募集」の広告が載っていて、それに目が惹きつけられた、大正元年(1912年)の暮のころであった、と記されていて、発売元は書かれていない。彼が見たに違いないその広告、大正元年11月4日付『福岡日日新聞』に載った『正則・洋画講義録』の広告を探し出し、発売元が東京赤坂仲之町の日本美術学院であることを確かめたのは井出孫六氏他の人々であって、これがどのようなものであったかについては同氏の『ねじ釘の如く 画家・柳瀬正夢の軌跡』に詳しい。

少年柳瀬の独習したのが日本美術学院の『洋画講義録』であったことが判明したからには、日本洋画協会の『洋画研究録』の会員になるというのは訂正されねばならない。井出氏の『ねじ釘の如く』によって、募集広告にあった講師陣を写すと、高村真夫、石川寅治、丸山晩霞、石井伯亭、吉田博、岡田三郎助、中沢弘光、板倉賛治、小杉末醒、三宅克己、結城素明、和田三造であって、文展開設以来その洋画部で注目され続けた白馬会系と太平洋画会系の実力者たちが並んでいる。確かに豪華な顔ぶれである。しかしながら、先に述べた柳瀬の1914年や1915年とそれ以降の画風は、これらの画家たちのそれとは異なって、むしろ文展洋画に背を向けたフユウザン会に参加した青年画家たちの傾向により親近性が感じられる。つまり、彼は『洋画講義録』以外にも、その表現法なり絵画的な感性を吸収する別のルートを持っていたとしなければならないだろう。彼に社会主義思想を教え、同時にヨーロッパ新傾向の美術思潮を説いたに違いない松本文雄との小倉での出会は、1915年の8月を待たねばならない。とすれば、柳瀬が1914年9月に上京し、翌年まで9ヵ月を過ごしたはじめての東京生活が重視されねばならなくなってこよう。

それでは、1914年の東京の美術界の動きはどのようなものであったかというと、9月に横山大観や下村観山らによって日本美繊が再興され、そこに小杉末醒を中心とする洋画部が併設されて10月にその第1回展が開催されたことと、石井伯亭、有島生馬、山下新太郎、坂本繁二郎らが文展を離れて二科会を結成し、やはり10月にその第1回展を開いたことであろう。すなわち、日本画と洋画の有力在野団体の出現である。若い画家たちが注目したのは当然のことで、柳瀬正夢が直接知った画家では、村山槐多が二科会第1回展に水彩画4点を出品して入選している。

この2団体の出現に比べればそう目立たないものではあったが、しかし大正期新興美術の動きをたどる上で重要なのは、この年の3月に有楽町の日比谷美術館で開かれた「DERSTURM木版画展覧会」である。これは、山田耕作と斎藤佳三がベルリンでシュトゥルム社を主宰していたヘルヴァルト・ヴァルデンから託された未来派・立体派・表現派の作家26人の木版画70点で構成されたものであった。東京美術学校在学中の恩地孝四郎、藤森群雄、田中恭吉がこの年に出した版画同人誌『月映』に現われている斬新な作風は、この「DERSTURM 木版画展覧会」と無縁ではない。

もうひとつ挙げておきたいのは、この年10月1日に竹久夢二が東京・呉服橋東詰に港屋を開店したことである。すでに5年前から夢二に会っていた恩地孝四郎は友人二人とこの開店して間もない港屋で11月に自刷版画による月映小品展を開いている。また、東郷青児は港屋に足しげく通い、夢二の愛人たまきに好感を持たれ、「旅行がちな夢二の代わりに、半襟や、便箋のこま絵の写しをさせられた」と「私の履歴書」(『他言無用』毎日新聞社1973年)に書いている。東郷青児が一方で山田耕作にココシュカやムンクやカンディンスキーなどの新しい芸術を教えられて刺戟され、キュビスムや未来派の影響をうけた作品によって日比谷美術館で個展を開いたのは、翌1915年の9月であった。ついでに、1913年2月から日本水彩画会研究所に通っていた古賀春江の1915年の水彩画のなかに夢二の影響が明らかに認められるものがある。「日本の精神的美術一即ち前衛派の絵画は夢二の絵画を出発点として発生した」といったのは、大正期の新興美術運動に加わったひとり渋谷修だが、柳瀬正夢もあの『夢枕』(1918年)を見れば、夢二に触発された作家の系列に加えねばならないだろう。

さて、柳瀬正夢のことだが、年譜によると上京後同郷の先輩で当時小杉未醒の離れに食客として住んでいた画家の水木伸一を訪ねて世話になり、そこで村山槐多に出会ったこと、そして2ヵ月くらい日本水彩画会研究所に通い、また谷中の日本美術院研究所にもぐりこませてもらい、デッサンを勉強したとある。一方、井手孫六氏は『ねじ釘の如く』のなかで、彼の残したノートや自叙伝から、ついには自殺を決心するまでに追い込まれた彼の東京生活を浮き上がらせている。頼るべき確かな縁故も知人もほとんどいなかった柳瀬の、同じ水彩画会研究所に通う佐々木という画学生や第1回ヒュウザン会の出品者に名を連ねる大和田盤といった放噂な連中との共同生活が彼を物質的にも精神的にも痛めつけ、結局は父に呼戻されて門司に帰ったその姿を、井出氏は「単に『呼戻された』などというものではなく、滅多打ちに遭った三回戦ボーイにコーナーからタオルが投げ入れられたようなものだったのではないだろうか」と評している。

たしかに、柳瀬は満足に絵を描けなかったろう。だが、村山槐多や悪先輩といってよい佐々木某や大和田盤との出会は、画家を志す者として強烈な刺戟を彼に与えただろう。そしておそらく、再興日本美術院と二科会のそれぞれ第1回展は見たであろう。「DERSTURM 木版画展覧会」は、彼の上京前の3月であったから、もちろん見ることはできなかったが、あるいは竹久夢二の港屋に足を運んでいて、恩地孝四郎たちの月映え小品展を見たかも知れない。これらは、もとより推測に過ぎない。しかし、この1914年という年の美術界の動きの一斑(いっぱん・ひょうのまだらな模様の一部分)は彼も鋭敏に感得していたに違いない。1914年と1915年以降の作品に表わされているものは、彼が東京で吸収した結果がかなり大きいのではないかと、私は考えるにいたっている。

(あさの とおる/名古屋芸術大学教授)

Top