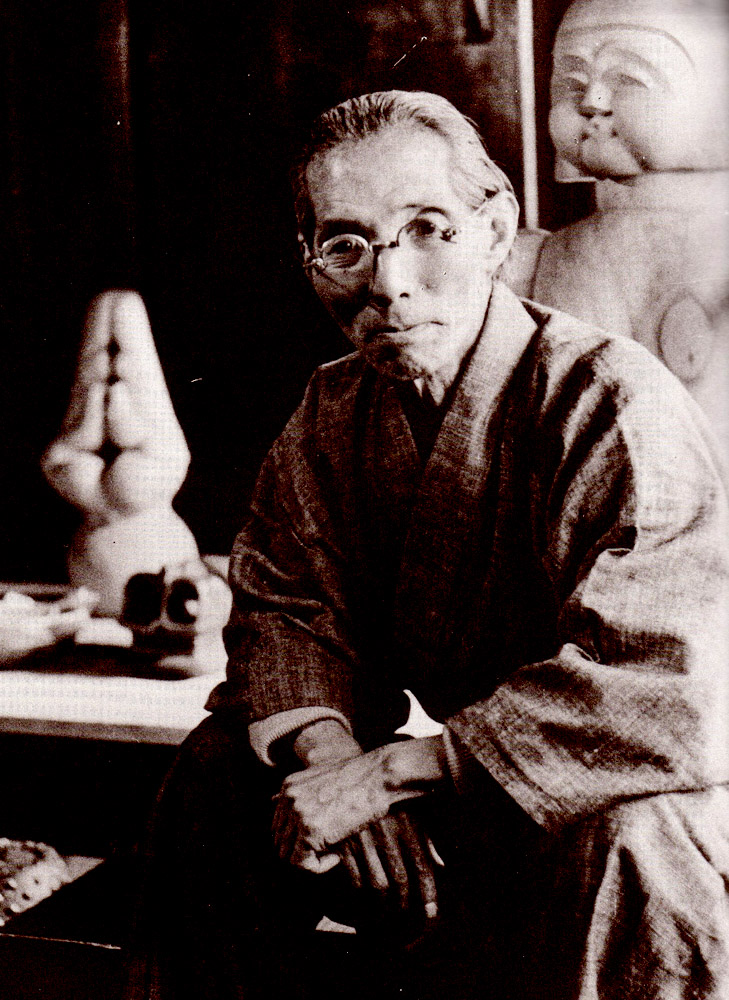

■熱情の陶匠・・・河井寛次郎

古市 敏夫

■寛次郎の陶芸のはじまり

河井寛次郎は、明治23年(1890)島根県能義(のぎ)郡安来(やすぎ)町(現在の安来市)の代々建築業を営んできた河井家の次男として生まれた。安来地方は松江同様、出雲松江藩主で茶人でもあった松平不味いずもま硬いらふまい以来、茶道の盛んなところで、どの家でも日常的に抹茶を楽しむ習慣があった。寛次郎もこどもの頃から茶碗や茶器の話を大人たちからよく聞かされていて、「やきものは身近なものであった。」と、「六十年前の今」の中で当時を回想している。その寛次郎が陶芸家になる決心れたのは、中学2年のとき、京都で医院を開業していた叔父足立健三郎の勧めがあったからという。

明治43年(1910)、東京高等工業学校(現在の東京工業大学)窯業科に、松江中学の校長推薦を得て無試験で入学を許された寛次郎だったが、入学前に考えていた陶芸家を養成するための授業や指導はなかった。他のほとんどの生徒は、陶磁器、煉瓦、散乱ガラス、セメントなどの工場技師になるのが目的で入学した中で、自分の陶器を作ろうという寛次郎はむしろ特異な存在であったようだ。

そうした寛次郎の、やきものに対する感性の豊かさを伝えるエピソードが残されている。彼が高等工業2年生のとき、明治45年(1912)22歳のことである。赤坂の三会堂で開かれていた「ロダン展」を見に行ったときのこと、寛次郎は、そこで同時に展示されていたバーナード・リーチの陶器を見て感激し、会場で最も気に入った壷を買約した。

.png)

リーチは、三年前の明治42年(1909)に来日し、茶会の席で見たやきものに興味を持ち、自らも陶芸を習い始めたのであった。英国人リーチが日本のやきものの魅力に惹かれて作った作品に、寛次郎は、それまでの日本の陶器にはない新鮮さを直感的に感じ取っていた。それは、自分が目指していることと同じか、あるいは、共通するものであることを、寛次郎の鋭い感性は感じ取っていたのである。その数日後、彼は、上野桜木町のリーチ宅に壷を受け取るため訪れた。これが、寛次郎とリーチとの出会いであった。

さらに、寛次郎の運命を左右したといえるエピソードがある。それは、生涯の友濱田庄司との出会いであった。大正2年(1913)、この年、寛次郎は順調であれば高等工業を卒業するはずであった。それが、腸チフスを患い一年間休学したため、濱田と出会うことができたのである。濱田は、寛次郎と同じく陶芸家を目指していて、二人の親交はたちまち深まったという。大正3年(1914)24歳工業学校卒業後、寛次郎は、京都市立陶磁器試験場に入るが、二年後の大正5年(1916)、濱田も同じ試験場に入り、そこで二人は粕薬を中心に、窯業の基礎的な試験、研究を続け、以後、二人は互いによき友としてそれぞれの陶芸活動を展開していくこととなる。東京高等工業学校における濱田庄司との出会いは、後述する寛次郎の人生を考えるとき、まさに運命的な邂逅だったといえるだろう。

■華々しい陶芸界への登場

きよみす大正6年(1917)寛次郎は、清水六兵衛窯の顧問となるため、試験場を辞職する。ここで、二年間各種粕薬の調合等の仕事を進めるかたわら、自らも陶器制作に励み、農商務省主催の工芸展覧会へ出品し始めるようになった。また、濱田とともに沖縄や九州の諸窯を巡ったり、朝鮮半島・満州(現在の中国東北部)を旅して見聞を広めた。満州では、試験場の先輩小森忍を訪ね、彼の中国古陶磁復元の研究成果を目のあたりにすることができた。

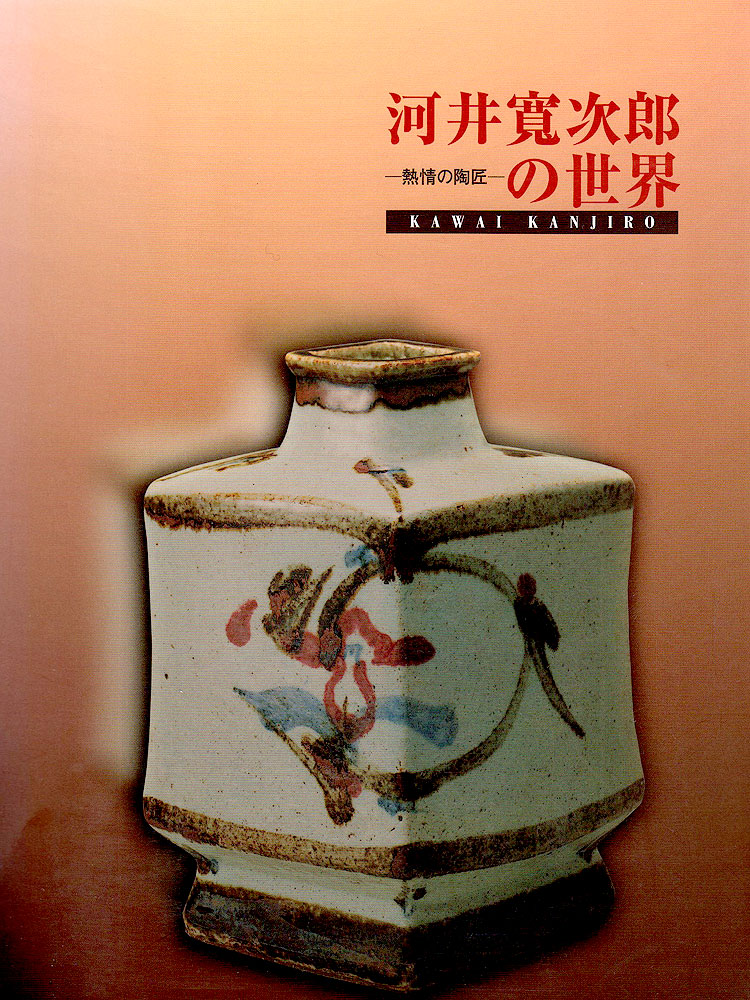

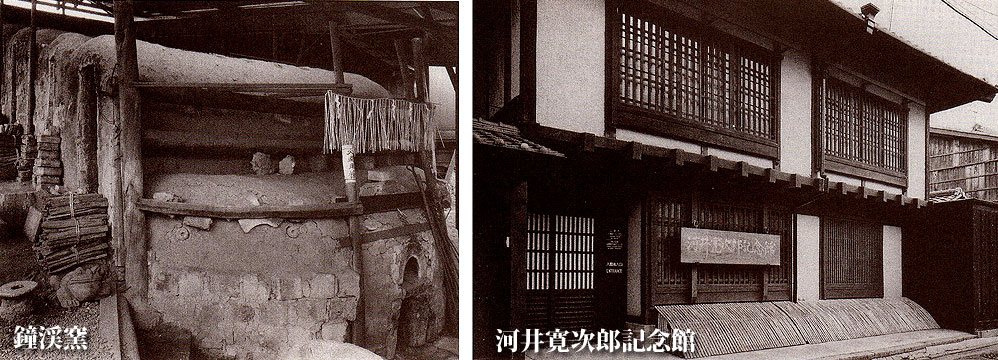

大正9年(1920)三十歳になった寛次郎は、待望の窯を持つこととなる。数年前から知遇を得てかねいいた実業家山岡千太郎の好意によって、京都五条坂鐘鋳町にあった清水六兵衛の持窯の一つを譲り受けることができたのである。窯は、鐘鋳町という地名と近くを流れる音羽川にちなみ、し上うけいよう「鐘渓窯」と自ら名づけた。そして、同じ場所に住居も構え、生涯この工房で制作を続けていくこととなったのである。現在は、「河井寛次郎記念館」として一般に公開されているが、当初の建物は、昭和9年(1934)の室戸台風で被害を受けたため、寛次郎自ら設計をし直して、家業を継いだ兄善左衛門に依頼して、昭和12年(1937)新たに建て替えられたものである。

.png)

.png)

大正10年(1921)5月31歳、寛次郎は、東京高島屋で自作の陶器を世に問う初めての個展「第1回創作陶磁展覧会」を開催した。陶磁研究家で評論家の奥田誠一は、「天才は彗星の如く突然現われるものであると言うが、それはその軌道を知らぬ人の言う事である。その来る時、その進む方向はこれを明らかにする辛ができる。鐘渓窯は、突如として陶界の一角にその姿を現わした。」と絶賛した。同年11月には、大阪高島屋でも個展が開催され、ここでも宋・元・明・清などの中国古陶りち上う磁や李朝初期を中心とした朝鮮古陶磁の研究に裏打ちされた上に、寛次郎の清新な感覚が駆使され生み出された作品は、見る者の目を奪ったという。こうして、寛次郎は一躍、陶芸家としての名声を獲得したのである。さらに翌年、翌々年と高島屋で行われた個展は、新たな技法の展開を見せながら幅広い内容をもって開催された。評価はますます高まり、多くの支持者を得て、国宝的存在と言われるまでになった。寛次郎の前途はまさに洋々たるものであったといえよう。

■成功の裏側にあった自作への煩悶

大きな成功の一方で、寛次郎は自らの作陶に対する疑念を持ちはじめて、一人煩悶することがやなぎむねよしあった。そのきっかけは、第1回創作陶磁展の開催中、神田の流逸荘で開かれていた柳宗悦の企画による「白樺」主催の「李朝陶磁展」を見たことにはじまる。寛次郎は、それまで知られていなかった李朝の工人たちの手になる雑器の美しさに強く感動すると同時に、その美を見出した柳という人物の高い審美眼に打たれたのだった。それは、自分の展覧会場へ戻るための電車を乗り越してしまうほど、強い衝撃であった。その後、柳は、李朝陶磁の美を認めない奥田誠一と意見が対立したこともあって、寛次郎の作品を技術の模倣に過ぎないと批判した。こうして、寛次郎は、自分の技への自信とは裏腹に、古陶磁を追求することが本当の創作の目的ではないという不安を強く感じるようになり、煩悶を深めていった。

やがて、英国のセントアイヴスで三年間リーチとともに作陶活動をしていた濱田が、大正13年(1924)、その前年の関東大震災を機に帰国することになった。待ちかねていた寛次郎は、訪れた濱田にすべてを打ち明けた。この時、濱田は自分の進む道についてはっきりした目標を定めていた。それは、ただ「いいもの」を作ることである。寛次郎は、濱田とともに京都の古道具屋を見て歩き、「いいもの」について語りあった。そのうちに、濱田が集めた「いいもの」が英国から送られてきた。

寛次郎は、「スリップ・ウェア」と呼ばれる英国の低火度化粧陶器の、李朝雑器にも通じる作為のない美に感動した。こうして、自分の進むべき道が徐々に見えてきた寛次郎であったが、濱田の仲介で、それまで反目していた柳との交友が確立されたこともあり、その作陶の方向は決定的なものになったといえよう。

この頃作られた<鳥文六角皿〉や<櫛目土瓶〉を見ても、それまでの作風からその後の「民藝」を意識した内容へと変貌しつつあることが、明らかに認められる。

■「民藝運動」への傾倒

「民藝」という言葉は、大正14年(1925)12月、柳、濱田、寛次郎の三人が「木喰上人」の遺跡を調べるために紀州に族したときの車中、「民衆の工藝」を略して作られたといわれる。それまで、一般庶民が日常使用する器物を、「下手もの」「雑器」横臥などと呼んでいたが、これらの言葉の持つ蔑視的な印象を一掃し、その美的価値を称揚する意味が込められているという。そして 三人は、収集、展示をするための美術館の設立、およびその啓蒙を目指し、初の草案による「日本民藝美術館設立趣意書」を各方面に配布して、募金を募り、「民藝運動」を展開していくこととなる。

寛次郎は、1925年大正14年10月35歳の「第5回創作陶磁展」を境に自分が納得できる作品を生みだせるまで 個展開催の無期限停止を決めていた。彼の作品の愛好家や支持者の中には、反対する人もあったが、寛次郎の作陶に対する決意に理解を示した人達もいた。そして、寛次郎を支えるために、国史の大家黒板勝美が中心となって「河井氏後援会」が結成された。一般への公開を中断しているときの寛次郎は、以前にも増して作陶への情熱が高まり、次々と新しい作品を作り出していった。しかし、意に満たないものは破棄するなど、真筆に自らの作陶を激しく追求したといわれる。これらの作品は、援助してくれる支持者への謝意を表す意味もあって、後援会主催の作品展として公開された。

昭和4年(1929)6月39歳、一般への公開を三年間停止していた寛次郎は、東京高島屋での個展を再開した。出品作はすべて実用の器であり、技法も民窯的なものが別人れられていた。これらの作品を見て、以前の名人芸を惜しむ声や批判もあったが、寛次郎の信念は揺らぐことがなかった。寛次郎の陶芸はこうして大転換を果たし、この後も「民藝」の表現を追求し続けていくこととなるのである。

■寛次郎の陶芸の変遷とその精神

寛次郎の作陶の変遷については、大きく三つに分けて考えるのが一般的であろう。独立築窯した大正9年(1920)から個展を中断するまでの、中国大陸や朝鮮半島の古陶磁の研究をもとに制作れていた時代が「初期」、柳や濱田とともに「民藝」に情熱を傾けた大正末から以後、第二次世界大戦終結までの時代が「中期」、昭和20年(1945)以降に見られる、「民藝」を超えたより主観的で独自性の際立つ表現の世界が「後期」と考えられる。一人の作陶家がこれだけの変容を見せた背景には、明治・大正・昭和という時代の大きな変化もあったと考えられるが、何よりも寛次郎の精神性にこそ、その理由はあるように思える。

寛次郎は、「受け取りの名人」といわれた。「河井くらい物を持つ悦びを激しくうけ、鮮やかに語る友を私は知らない。河井と一緒に旅をすれば、何を見ても買っても河井の悦びが底抜けで、一緒にいる誰にでも火をつけ、皆の悦びを倍にしてくれた。」これは、濱田の言葉であるが、柳も次のように寛次郎を許している。「河井は焼物の名人である。だがさらになお「受取方」の名人である。人間に会う場合でも、映画を見る場合でも、品物を眺める場合でも、その価値の受取方が並々でない。他の人には無と思えるものから、有を引き出してくる。実際無であるとしても、有で受取る。否、受身で受取るのではなく、積極的に汲取ってしまう。‥・河井あっての受取方である。‥・」

この、「受け手」としての寛次郎の感性の豊かさが、常に新たな自己表現へと導いていったのであろう。飽くことなき創造に対する追求は、昭和10年から11年にかけて数多く作られる陶器の硯、「陶硯(とうけん)」をはじめとして、終戦後に作られるようになった「陶板」そして「木彫」、木彫から発展した「陶彫」へと続く。器もまた、実用の域を越えて、より造形性の高いものへと、その形を変えていくとともに、打薬(うちぐすり)や泥刷毛目(どろはけめ)など、寛次郎独得の技法が活躍する。興味を持ったことに対する徹底した追求のしかた、自由な器形と表現技法の多様さは、他に類を見ない独自の世界といっても過言ではない。