■百済観音像に想う

■百済観音像に想う

佐藤昭夫

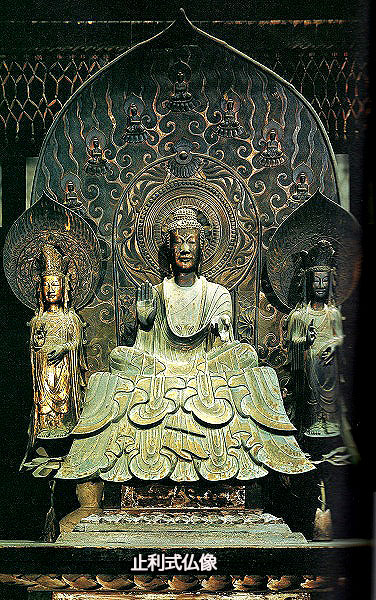

百済観音、その名ばかりでなく、この観音像は、人を魅了してやまない像である。 百済観音像について語ろうとする時、常にひき合いに出されるのが、同じ法隆寺の夢殿の本尊である救世観音像だといえよう。

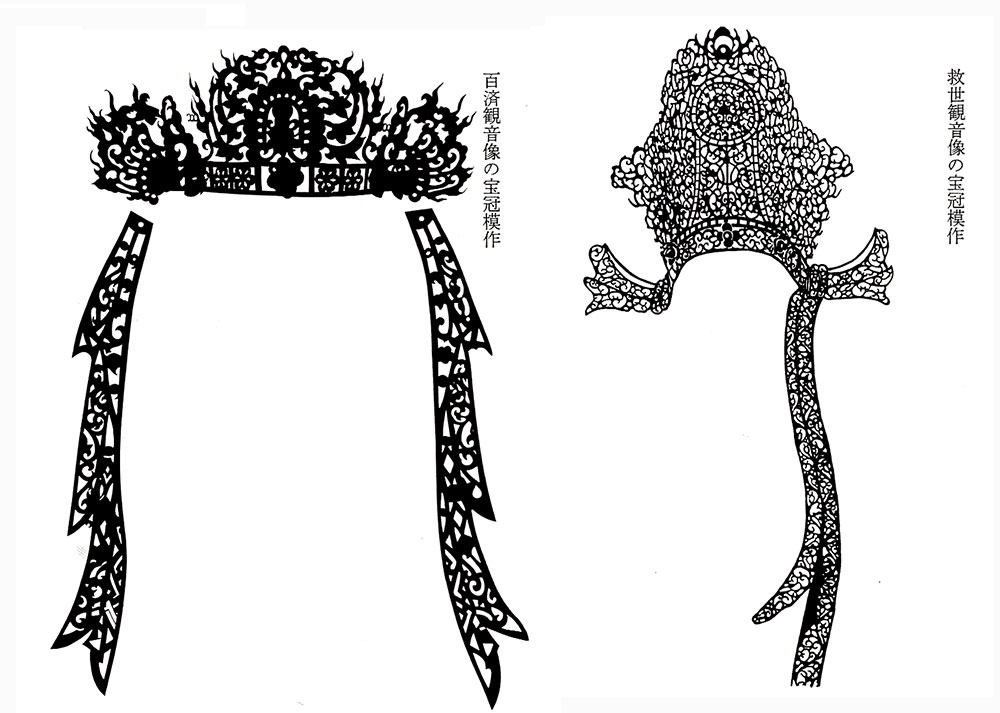

いずれも飛鳥時代の彫刻の代表的な作として、並び立つものであると同時に、この二像ほど、その表現に対象的な点の多い像もすくないだろう。救世観音の大きな透彫の三山冠(冠の一。巾子(こじ)の部分を三つ山のような形にした黒漆塗りの礼冠(らいかん)。即位のとき、官人が用いた)に対して、百済観音のそれは同じ三山冠とはいっても丈も低く、丸味の強い形を見せる。救世観音の顔立ちは大きく上下とも弧を張った瞼の線や唇端を引き締めた口もとに代表されるように、いかにも強く、明確である。

あまりにも明確にすぎて、人に何か知れぬ畏怖の感さえも与えがちである。これにくらべると百済観音のおもざしは、いかにもやわらかい。やや遍平な顔だちで、頼も救世観音のようなそぎとったようなきびしさはない。眼の彫りもずっと浅く、切れの長く、つり上った救世観音の眼に対して、かなり単純な弧を見せ、女性的な愛矯を示して、親しみやすく、たいへん魅惑的でもある。口にしても救世観音よりぐつと小さく、浅く刻まれ、強烈なしのぎを立てていないところが、可愛いい感じを与えてくれるのだろうか。”せいたか観音〟と呼ばれたり、例の狸の置物でも連想してのことだろうか、〝酒買い観音〟といった少々失礼な愛称さえも得ているほどである。

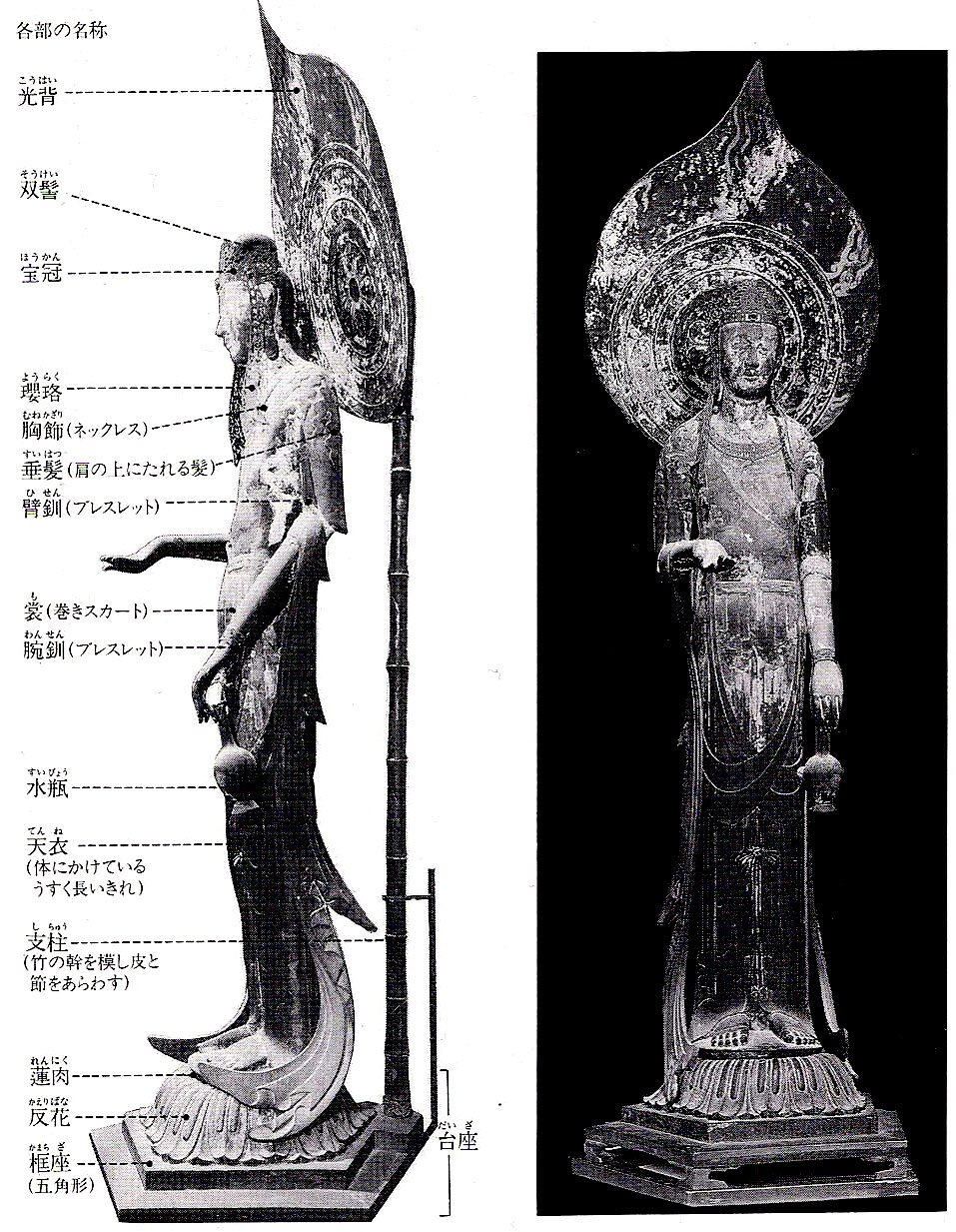

衣の線にしても救世観音の金銅仏を想わせるような直角にきりとった板を重ねたような線ではなく、ごく浅く、立て板の上を流れる水のように、いくつもの線条を折りたたんで、裾近く両足の上にふんわりと乗った、やわらかさを見せている。救世観音の漆箔、百済観音の彩色、それも上半身にかなりの乾漆を盛り上げたものとの違いも、ここにはっきりとあらわれているし、のちに述べるような時代、あるいは様式上の差異でもあるのだろう。

多くの人びとはこの違いについて、知の世界に対する情の世界との差であるとか、昼の強烈な陽光と夜の月の明るさとしたり、厳格と情緒と見たりしているようである。

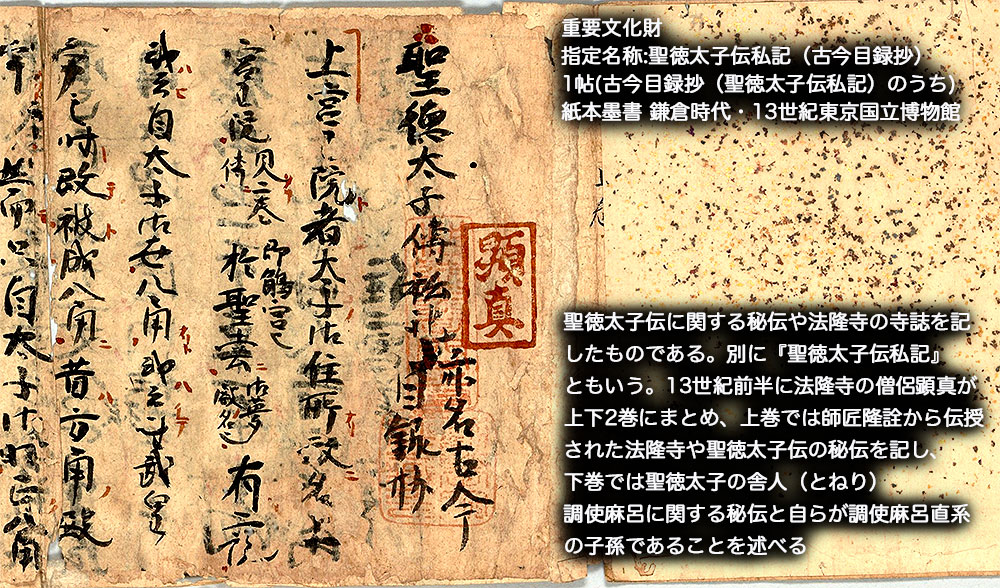

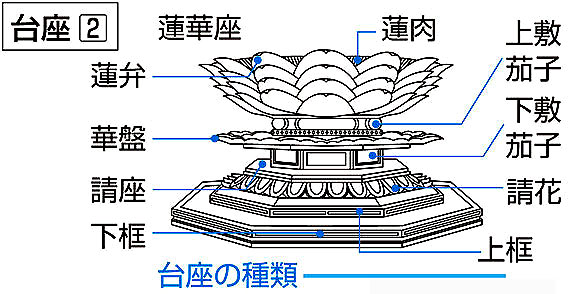

ところでこの百済観音像という名称の由来、さらにはどういう経緯によって法隆寺に伝えられたかという点については、本目録に高田良信氏が記しておられるので、ここでは詳細を避けるが、古い法隆寺の記録には、まったく見当らず、江戸時代に入って元禄11年(1698)の『元録諸堂彿體數量記』に百済国から渡来した天竺(インド)製の虚空蔵菩薩との記事があり、寺僧良訓の撰した『古今一陽集』(延享3年・1746)にも、七尺の虚空蔵菩薩が古くから異国将来の像であるというが、その由来はわからない、といい、『斑鳩古事便覧』(天保7・1836)におさめられている寛政7年(1795)にも「虚空蔵菩薩立像、長七尺五分天竺像也」とされているのが、この百済観音像に当ると考えられている。これは百済観音像の框(かまち)座の下に付されている枠框裏に「虚空蔵臺輪(だいりん・上のものを支え下のものをおおう働きをする横木)」という墨書があることから本像をさすと見られる。なお東京文化財研究所によるⅩ線透過撮影の際、胎内に明治の美術院による修理の銘札とともに「虚空蔵菩薩」との文字が見えることを久野健氏が発表されており、これも一つの補強材料となり、江戸時代ごろには虚空蔵菩薩と呼ばれていたことが知られる。

明治に入って、19年(1886)の宝物検査に当っては、虚空蔵菩薩とするのは適当でないと考えられたらしく「朝鮮風観音」と記されている。この名称は調査を担当した岡倉天心らの命名ではないかとみられている。同じような意味だが、明治 25年(1892)の奈良県の目録には「韓式観音」とある。しかし明治23年9月2日付で東京博物館から東京美術学校に古彫刻絵画の模作をつくる案を提出している。この時期岡倉天心は博物館の美術部長であると共に美術学校長をも兼ねていたので、この計画書は天心の手になると思われるが、目録のなかに法隆寺「金堂・細長キ観音・乾漆二体」とあり、明らかに百済観音をさすと思われ、天心のお膝もとである博物館や美術学校でも〝朝鮮式″の名は定着してはいなかったらしい。明治30年(1897)の国宝指定には「観世音菩薩乾漆立像 一躰 傳百済人作」とされ、ここでは〝百済の作″ということになってしまった。

法隆寺とは深い関係を持つ美術史学者平子鐸嶺(ひらこたくれい)は「日本最古の彫像」(明治36年12月・『太陽』第十巻十四号)には「法隆寺乾漆立像虚空蔵菩薩(腰上乾漆腰下木造)」とし、「寺これを観世音菩薩とすれど恐らくは當らず」(法隆寺ではこのころ観音としてはいない筈であるが)とし、さらに続けて「虚空蔵菩薩といふを眞ならんとせり」としているが、44年6月の『史学雑誌』二二巻六号に発表した「夾紵像(きょうちょぞう・乾漆像のこと。唐代およびわが国の奈良時代において、特に*脱活乾漆像を区別して呼ぶ時に夾紵像と称した)考」には「法隆寺金堂安置の長身なる菩薩像」と呼んで虚空蔵と名のらなかったのは、この年2月に木像の宝冠が発見されたことによるものかも知れない。

関東大震災・1923年(大正12年)9月1日

百済観音の名が、はっきりとあらわれたのは大正6年(1917)の旧輯(きゅうしゅう)『法隆寺大鏡』で、「寺伝」としてこの名を引いている。

これを受けてのことと思われるが和辻哲郎『古寺巡禮』(大正8年5月岩波書店)に百済観音の名で呼んでおり、さらに大正15年(1926)三月『仏教美術』に濱田青陵(耕作)が「百済観音像」を発表、その随筆集が『百済観音』(大正15年5月5日・イデア書院)と名付けられたことなどによって、その名が拡まっていったのであろう。会津八一の「観音の瓔珞(ようらく・くびかざり)」(昭和15年5月稿『渾斎随筆』所収)に「私どもの所謂百済観音も、永いこと、しかも此の法輪寺の菩薩と並んで立って居られるものだが、持ち主の法隆寺の云ひ傳へによって、これも一と頃は、虚空蔵にされて居たために友人の濱田青陵などは、最初はそれに従って、物に書いたりして居たが、後には観音にして、自分の随筆集の題號にまでしたものだ。」とあるのはこの間の事情をよく物語っているようである。現在のわれわれにしてみれば〝百済″というところに、心を動かされるものがあり、それは〝天竺観音″でも、〝新羅観音″でも、おそらくここまで親しまれる名称とはならなかったであろう。

この像について古い記録に記されていないことから見て、法隆寺に永く伝えられたものではなく、後世他の寺、おそらく法隆寺と関係の深い寺から移坐されたものと思われるが、その寺を特定することは難しそうである。前述の『法隆寺大鏡』では『古今目録抄』中の金堂に関する記載の裏書に見える「高在厨子」このなかにある「木佛像」が百済観音に当るとし、とすれば厨子内の一群の像は「従橘華所送之者也」とあるので、百済観音像も橘寺より伝来したものというが、これは『金堂日記』の中大厨子に当るもので、橘寺伝来の像は「小仏」であり、「木仏」もほぼ同様の大きさの像であると思われ、現在東京国立博物館法隆寺宝物館に納められている木造仏像(法193号像、高52.8㎝・奈良時代・八世紀の作)ではないかと想像されるので、百済観音をさすものではないことは、早くからいわれているところである。最近高田良信氏によって説かれているのが中宮寺から移坐という説(「百済観音像の伝来と名称起源の考察」・『東アジアと日本考古美術』上・昭和62年12月・吉川弘文館)で、本書の高田氏の文にも説かれているところである。現在のところ傍証のみではあるが、注目すべき論といえるだろう。

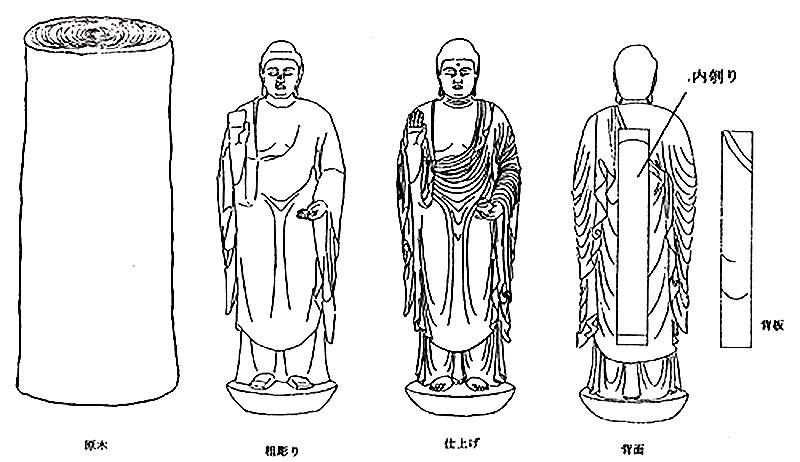

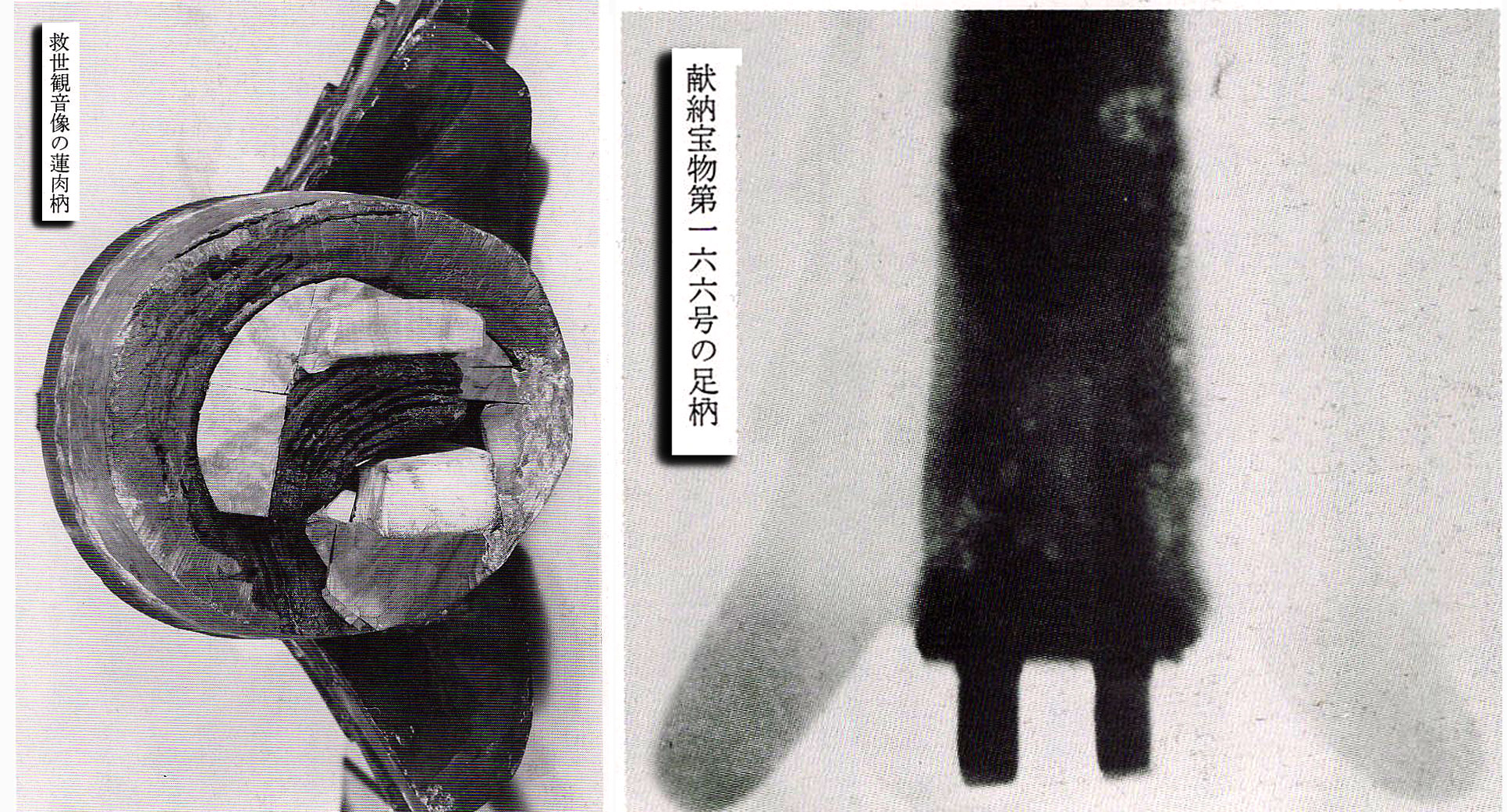

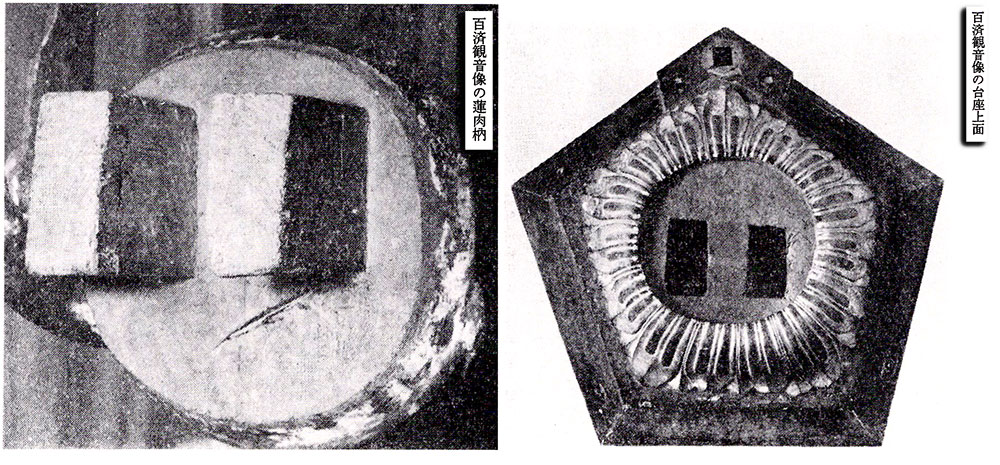

この像の材質構造のことであるが、樟(クスノキ)材の一木造で、両腕の肘から先、そして手首を矧ぎつけ、左手に持つ水瓶、水瓶と本体との間の球状の材も別としているほか、こまかい部分で矧(は)ぎつけがなされている。

水瓶(すいびょう、みずがめ)は、仏教において閼伽(水)を入れる瓶で、比丘(びく)が持たなければならない18種類の持ち物のひとつ。サンスクリット語の「グンディ」の訳で、軍持(ぐんじ)と音訳される。仏像のうち観音菩薩などの持物とされることもある。

| 乾漆系 木彫像 |

かんしつけい もくちょうぞう |

平安初期に、捻木屎の効果を期し、木彫でほぼ完成させた上に全体に薄く木屎を盛って、硬地漆箔または彩色とした像が造られた。広隆寺阿弥陀如来坐像、東寺講堂諸仏、観心寺如意輪観音像などがこれに当る。 |

・救世観音菩薩立像【国宝】.jpg)

.jpg)

-木造-像高:175.4cm、飛鳥時代.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

時代の仏像 (大英博物館にて)-.jpg)

銘釈迦三尊.jpg)