■赤瀬川原平の冒険・・脳内リゾート開発大作戦

■赤瀬川原平の冒険・・脳内リゾート開発大作戦

名古屋市美術館

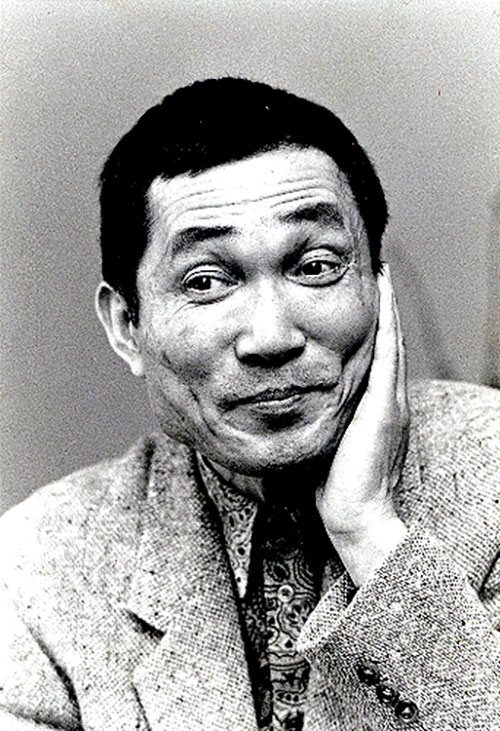

赤瀬川原平は、1937年横浜に生まれ、少年時代を大分で過ごした後、名古屋の旭丘高校美術課を卒業すると、武蔵野美術学校に入学しました。

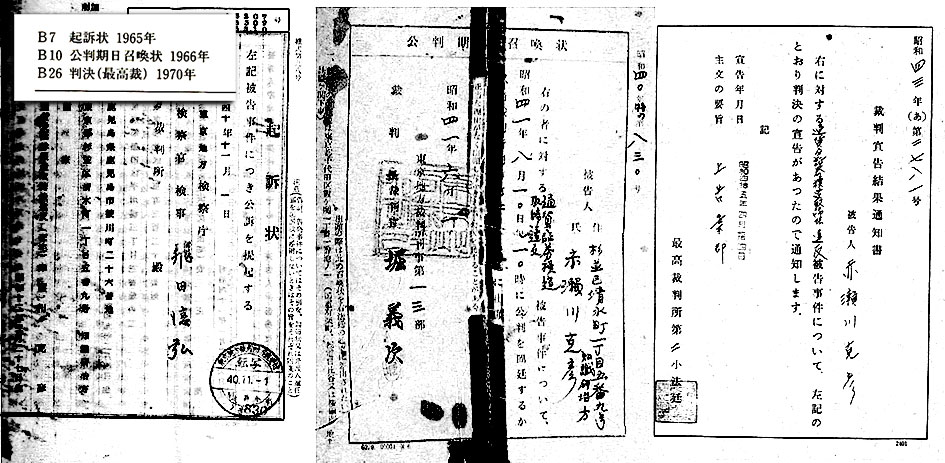

1957年頃から日本アンデパンダン展、読売アンデパンダン展に出品しはじめて、1960年には吉村益信、荒川修作、篠原有司男らとともに「ネオ・ダダ」を結成、1964年には高松次郎、中西夏之らと「ハイレッド・センター」を結成するなど、1960年代における「反芸術」「直接行動」の代表的なグループにおいて活動しています。しかし、1965年には「模型千円札」によって「通貨及証券模造取締法」違反として起訴され、これ以降千円札事件懇談会、美術評論家瀧口修造らに支援されながら「千円札裁判」を闘うことになりました。

有罪判決が確定した1970年からは、反骨のジャーナリスト宮武外骨に触発されて、いろいろな雑誌や新聞を「乗取り」ながら、『櫻画報』「資本主義リアリズム講座」といった「パロディ・ジャーナリズム」を刊行しています。

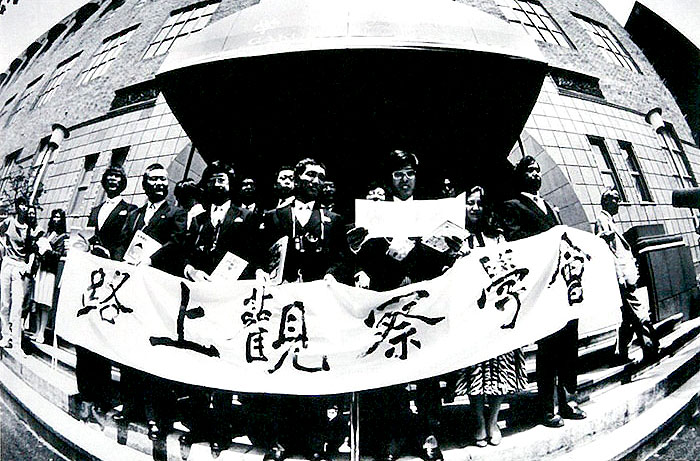

また、1978年頃からは小説を発表しはじめて、1981年には芥川賞作家尾辻克彦として知られるようになり、これ以降小説、エッセイ、評論の分野でも活躍しています。同時に、美学校講師として仕事をするなかで、「考現学」から「超芸術トマソン」の探査を開始して、1986年に藤森照信、林丈二、南伸坊らとともに「路上観察学会」を発足すると、路上観察学ブームを巻き起こしました。

この頃、映画『利例『豪姫』の脚本を担当したことから、千利休の「侘び」「寂」の世界を再発見していることも見逃せません。1990年代にはいると、印象派の絵画に魅せられて、風景画の制作を再開するとともに、中古カメラのコレクションや「ステレオ写真」に熱中して、1994年には高梨豊、秋山祐徳太子とともに「ライカ同盟」を結成するなど、現在ではカメラ、写真作品の制作に意欲を見せています。

変幻自在で優柔不断な芸術家赤瀬川原平の「芸術」は、本物とニセ物の構造を探って、「芸術」から「反芸術」へ、「反芸術」から「超芸術」へ、「超芸術」から「芸術」へと展開(循環)しながら、芸術のなかに何気ない日常を持ち込み、日常のなかに隠された芸術を発見するといった「芸術舌軌」そのものであり、実在としての芸術作品であるよりも、日常と芸術を揺さぶって、人間の感覚と意識を唆し続ける「赤瀬川原平の冒険」そのものにあります。

このように多彩な分野にわたる「赤瀬川原平の冒険」を、美術作品だけでなく、その足跡として残された膨大な物件資料映像資料、物件資料、文献資料など)を展示する。

好きなこと、面白いこと、楽しいことだけを追いかけてきた「赤瀬川原平の冒険」を、ご覧いただいて楽しんでいただくことで、時間に追われ、仕事に追われ、写真に追われる現代社会のなかで、少しでも皆様の「脳内リゾート開発」が進むことを希望しております。

■ I.赤瀬川克彦

「子供が最高の哲学者」という赤瀬川原平の言葉を借りるならば、克彦少年の「哲学者」時代は、日本の侵略戦争が終わった時点にはじまった。「暑くて暑くてたまらなかった」小学校3年生の夏、「ガリガリ、ザアサアと雑書ばかり」の玉音放送を聞いて、こどもながらに終戦を感じとった少年にとって、「まったく世の中は不思議なことだらけで、何もわからないことばかりで」あり、また「自分の家族というのはニセ物」で、自分は「観察されている」のではないかという恐怖や、自分にしかわからない「自分が死ぬとどうなるのだろう」という疑問が小さな頭のなかで渦巻いていた。同時に「好き」「嫌い」という素朴な感情は、身の回りにあるもの(物体・物質・オブジェ)への愛情を芽生えさせていった。あり余る時間をもった物心のつきはじめた少年は、わずかな体験とちっぼけな知識のありったけを動員して、不思議なことや疑問に思うことを、こね繰り回して考え続けた。こうして「少年とオブジェ」は出会い、それらの日常生活の断片から、その奥底に隠された自己と宇宙の謎に潜み込んだ克彦少年は「哲学者」となり、赤瀬川原平(尾辻克彦)となった現在も、素朴な疑問を抱いて執拗な思索を続けているのである。

「哲学者」であった克彦少年は、同時に「芸術家」でもあった。小学校の頃には、絵を描くことが何よりも好きで、友だちと飛行機の絵を競いあったりした。飛行機という金属機械(オブジェ)の愛好は、それをそっくりに絵画として再現することに少年を駆り立てて、全力を傾注して見たままに画面上に描かれた絵画の飛行機は、眼前には存在しない本物の飛行機と願内で合致することによって、素晴らしい爽快感を与えてくれた。また親友雪野恭弘と計画していた新聞「いかにも」は、この世の中に無数にあるもののなかから、典型的なものを発見した感動の共有への展望の現れであった。さらに中学時代の演劇部への参加は、役柄・演技を通して、自分とは違った別の人間になるという疑似体験を与えてくれたに違いない。「リアリズムの快感」と「感覚の共有」は、克彦少年の「芸術家」時代から赤瀬川原平の芸術活動の根幹を形成しているのである。

こうして絵画に目覚めた克彦少年は、大分市内の画材店キムラヤに集まった画家た右によるグループ「新世紀群」のアトリヱに出入りするようになる。それまで楽しさだけで絵を描いてきた少年は、そこで油絵具と格闘しながら絵画を制作する真剣な大人たちの姿に接することになる。日本美術会に所属する画家の多かった「新世紀群」において、「絵というのが社会の現実ともっと密着できないのか」と考えはじめた克彦少年は、視覚の楽しみを満足させてくれるだけの印象派の絵画から、「ゴッホの初期の絵よりもさらに現実社会の至近距離に迫っているような画家ケーテ・コルヴイツツを心に刻みつけた。

ゴッホ、コルヴイツツといった力強い表現主義的な画風の影薯は、旭丘高校美術課に転校した翌年、全日本学生油絵コンクールに入選した作品<貧しき冬〉として結実している。膝を抱えてうずくまる労働者風の青年の肖像には、貧しさのなかで生きる人間に対する青年らしい愛情と共感が素直に表現されているのである。

武蔵野美術学校に進学した克彦青年は、大分時代の先半吉村益信、親友雪野恭弘らと再会して、東京で下宿生活をはじめる。1950年代、朝鮮戦争を実際として、戦後民主主義に対する反動的な攻撃が強まりつつあるなかで、原水書禁止運動や米軍基地反対厨争が高揚していたこの頃、克彦青年もメーデーや砂川尉争に参加している。社会革命への情熱は正義感に溢れる当時の若者の誰もが抱いていたことである。しかし、砂川闘争における苦い体験などによって、これ以降政治的な運動から離れることになる。

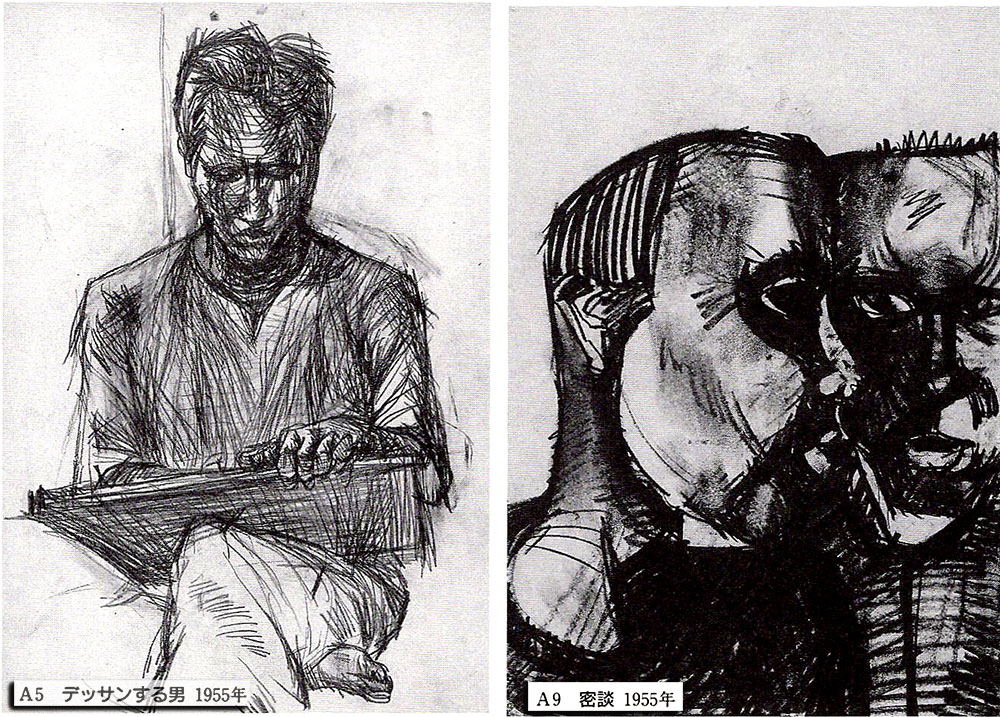

同時に、絵画表現こおいても、アヴァンギャルドとリアリズムの止揚を提唱していた花田清輝の「アヴァンギャルド芸術』や「メキシコ美術展」から刺激されて、教条化した「社会主義リアリズム」に反発するとともに、近代美術、前衛美術への関心を強めていった。ピカソ、ミロ、レジェ、シケイロスといった民族的なエネルギーに溢れた画家たちに影響されながら制作されたデッサンやペン画は、画家としての出発点を模索する青年の苦悩が読みとれる。

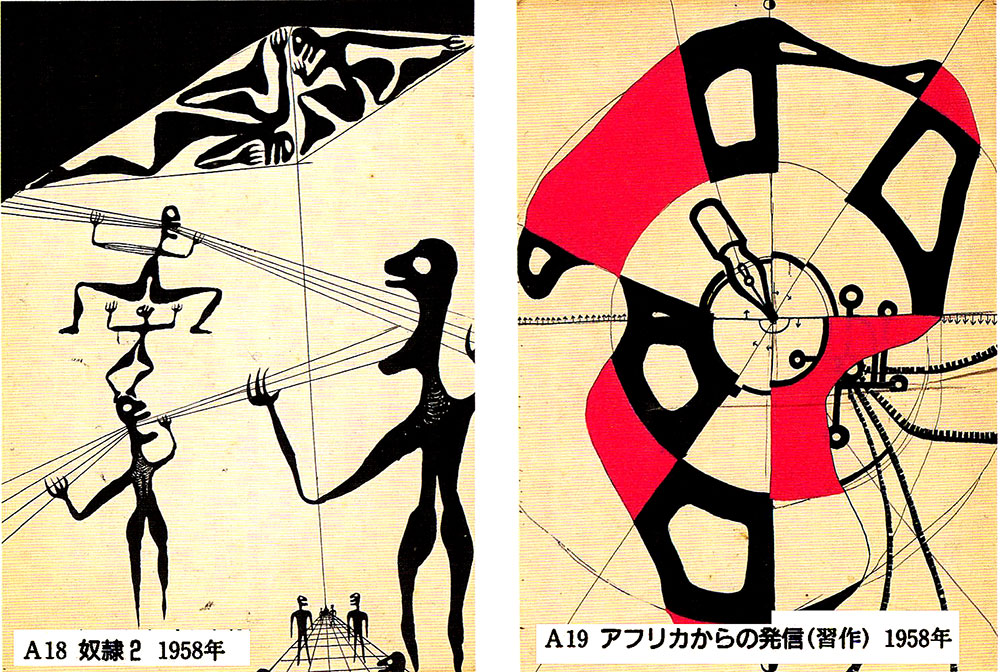

最初の個展となつた「赤瀬川克彦個展」には、この時期の代表作として、アフリカ原始美術に触発された連作くアフリカ〉などが出品されている。作品<奴隷>は、黒人の強靭で柔軟な肉体をモチーフにして、植民地支配からの独立運動に立ち上がったアフリカ民族のエネルギーを感じさせる。

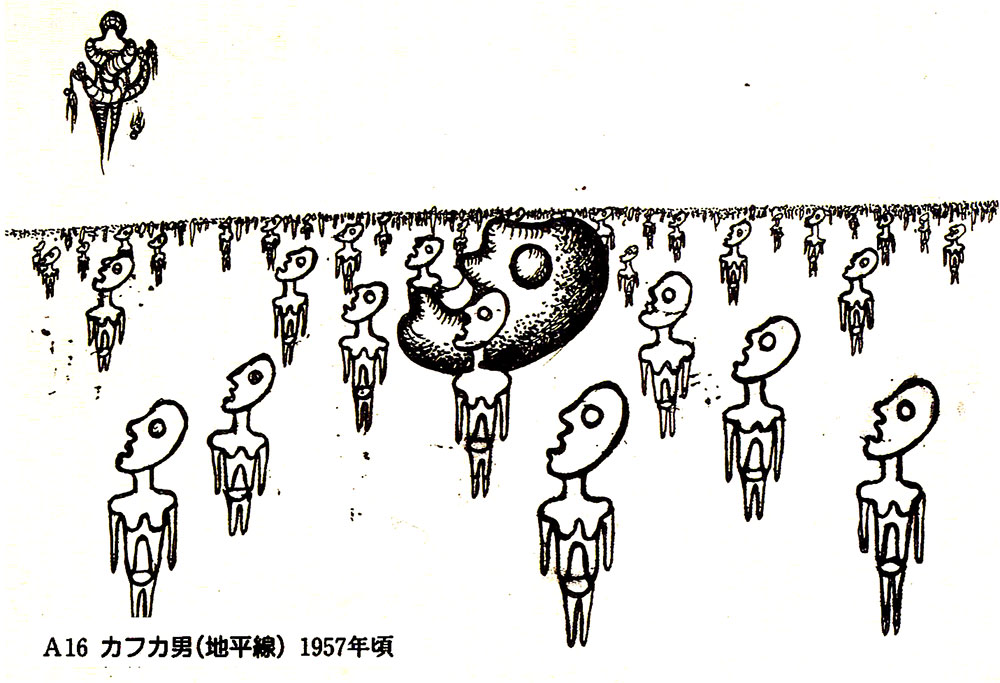

「アフリカの年」と呼ばれた1960年に先駆けて、すでに克彦青年は<アフリカ〉の暗黒のエネルギーを敏感に感じとっていたのである。この他には、地図をモチーフにした作品<アフリカからの発信〉、夢に現れた骨格だけの機械人間を描いた油彩画<チンポの所有者〉、カフカの小説「変身」に刺激された作品<カフカ男(地平線)〉、パロディ(逆転の発想)から生まれた署名拡大の作品などがあった。

こうして、ともかく画家としてのデビューを果たした克彦青年であったが、貧乏な下宿生活は相変わらず続いていた。小さな下宿での共同生活は、些細なことの行き違いから友人関係に違和感をもたらし、渋谷でのサンドイッチマンのアルバイトは孤立感と敗北感を刻みつけた。プラカードを持って路上に立ち尽くすだけの作業は、ただ路傍の石のような存在として、目的を持って歩いて行く人の波から取り残され、見捨てられる。また「自分の人生から削り取られ」るようなサンドイッチマンの時間は、路上に溜まって流れることがない。果てしない宇宙を漂流する無限の時間。「路上の哲学」は、このサンドイッチマン体験に原点がある。疲労困憊した精神は肉体の変調をもたらし、胃の痛みとして襲いかかってきた。痛みに耐えるために制作された作品<痛み消しの木彫像〉は、その造型からアフリカ原始美術を想起させるが、ここにはアフリカのエネルギーヘの憧れと祈りが込められている。

しかし、十二指腸兼痍は悪化して、名古屋に帰省、手術。さらに追い討ちをかけるような伊勢湾台風。死を覚悟する瞬間を味わいながらも、「胃袋強奪事件」「財産整理事件」と命名された1959年の体験は、「何かしらサッパリとして痛快な気持ちだった」と回想されているように、これまでの下宿生活での苦闘を清算して、再出発する機会を与えてくれたのである。

■ II. ネオ・ダダ

吉村益信からグループ結成を呼びかける葉書を受けとった赤瀬川克彦は、1960年に再び上京する。東京は安保闘争に揺れていた。警一法争、勤評闘争に続いて燃え上がった安保闘争は、すでに終盤戦を迎えようとしていた。国会を包囲するデモ隊と警官隊の衝突は、犠牲者を生んでいた。安保反対の国民の隊列は怒涛のように岸政権に押し寄せていた。このような騒然とした時代に、「ネオ・ダダイズム・オルガナイザー」は結成されたのである。

メンバーは吉村益信を中心として、赤瀬川原平、篠原有司男、荒川修作、風倉匠ら10名、すべて無名の若手作家たちであった。世界・今日の美術展、マチュウ来日などを契機として、すでに読売アンデパンダン展では「アンフォルメル旋風」が吹き荒れ、またアメリカ現代美術の最先端である「ネオ・ダダ」も紹介されはじめていた。

絵画の概念を超えた新しい芸術への解放感に溢れていた。第1回ネオ・ダダ展のマニュフェストには、地球の破滅をも学んだ「核の脅威」にさらされた現代に生きるネオ・ダダたちの芸術への絶望と破壊への情熱が渦巻いている。「絵画の既成の形式や技法ではどうしても処理しきれない、何かもやもやとした不安と欲望、未知の何ものかに賭けずにはいられない表現欲」は、ネオ・ダダたちを駆立てて、「キャンバスの上に膨脹をはじめた物体群が、もはやキャンパスの支え得る限界に達しはじめて、そのいくつかはすでに床の上にオブジェとして立ち上がっている」地点にまで全力疾走させた。「反芸術」の旗頭と呼ばれたネオ・ダダたちにとって、「創造は破壊であり、破壊が創造であった」のである。

赤瀬川克彦もまた、「画面の上の絵臭から延長した物品類への好奇心が膨脹して…、それまで生活の制度の中に収まり、はみ出すことのなかった日常品の一つ一つが、まるで新しい可能性を秘めて輝いてくる」ことに魅せられて、第1回ネオ・タタ展には、はじめて絵画ではないオブジェ作品として、割れたガラスのコップをキャンパス上に並列した作品≪題名不詳〉を制作・発表する。鋭利な刃物のようなガラスが、警官隊のように整列して迫つてくるこの作品は、安保闘争における破壊と殺裁を予感させるものであった。このように第1国展において絵画からオブジェヘと転換した赤瀬川克彦は、第2回展においては自らも変身して「赤瀬川原平」となる。その第l作がくヴァギナのシーツ〉であった。自動車のタイヤの赤黒いゴム・チュープを縫い合わせて、ジッパーに溢れた洗面器を取り付けた廃品オブジェであった。びらびらと波打つぬめぬめとしたゴム・チューブのヴァギナ(腰)の真中で、ジッパーの姐虫や毛虫が洗面器のなかで寿いている。

まさに「虫酸がはしる」といった皮膚感覚を直接刺激するような作品である。この作品は、第3回展では不気味に増殖した<ヴァギナのシーツ〉となり、翌年1961年の第13回読売アンデパンダン展では〈ヴァギナのシーツ(二番目のプレゼント)〉へと変貌した。床から立ち上がって壁にへばりついた〈ヴアギナのシーツ〉は無数の真空管を群がらせ、タイヤ・ホイールの背後に収納された硫酸ピンの先に取り付けられたピペットから内容液を滴らせている。

敏感な肉体の内側の襲から湧きでる壊れやすいガラスの昆虫の群れは、フニュ工ルの映画「アンダルシアの犬」のなかの開いた掌を境が這いずりまわるシーンを連想させながら、恐怖と嫌悪を増幅している。また肉体を腐食させる無色無臭の硫酸が、その肉体の分泌液として滴り落ちるというイメージには戦慄が走る。赤瀬川自身が「肉体と刃物の接触を暗示する」ものであり、また「諧虐的な気持ち」が込められていたと回想しているように、この作品<ヴアギナのシーツ(二番目のプレゼント)〉は、アイロンから釘を突き立てたマン・レイのオブジェ作品<プレゼント>(上図)以上に不気味で危険な贈物であった。

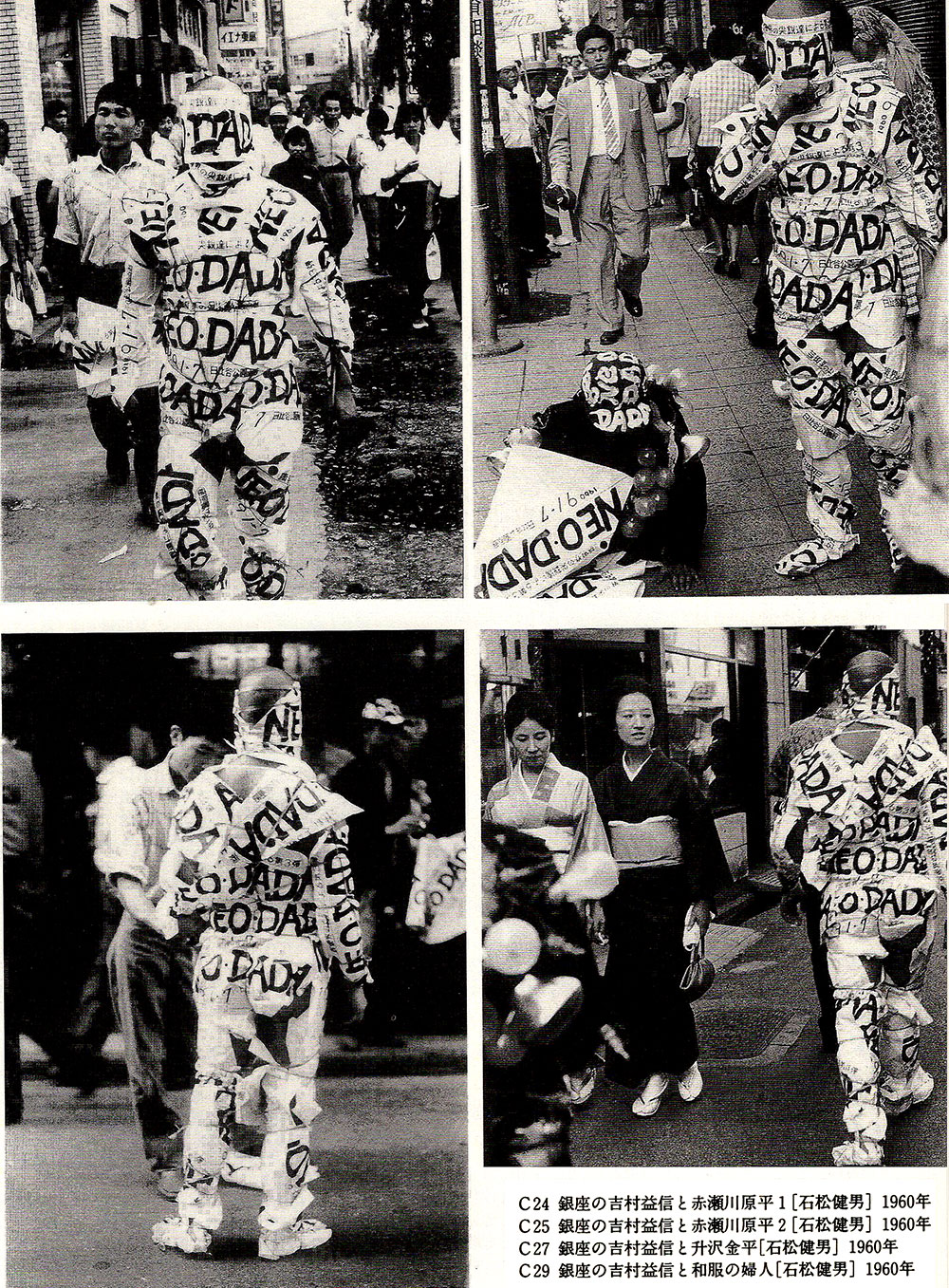

この頃、すでに安保闘争は挫折感を伴いながら収束していた。自民党の単独強行採決によって新安保条約は自然成立した。岸内閣は退陣したが、池田内閣の登場によって、日本社会は高度経済成長の時代に向かって進みはじめていた。圧縮された時代のなかで爆発したネオ・ダダもまたそのエネルギーを分裂・拡散していった。しかし、1960年という歴史の一瞬において、ネオ・ダダたちは芸術の破壊に燃えあがったのである。吉村益信のアトリヱを根城に集まって、議論を戦わせパーティで騒いだ。太陽族、カミナリ族、ビート族といった若い世代の反抗的な文化と剰那的な行動が話題となる風潮のなかで、ネオ・ダダもまたスキャンダルなイベント、パフォーマンスによってマスコミを葺がせた。第3回展の銀座における「ミイラ男と電球男のパフォーマンス」は、街頭を行く人々の好奇の眼を釘付けにした。ミイラ男に寄り添った赤瀬川原平は、画廊から溢れて務上に露出した「反芸術」が群衆に与える衝撃と動揺に何かを感じていたに違いない。ネオ・ダダの街頭パフォーマンスの先には、ハイレッド・センターの「直接行動」が見え隠れしていたのである。

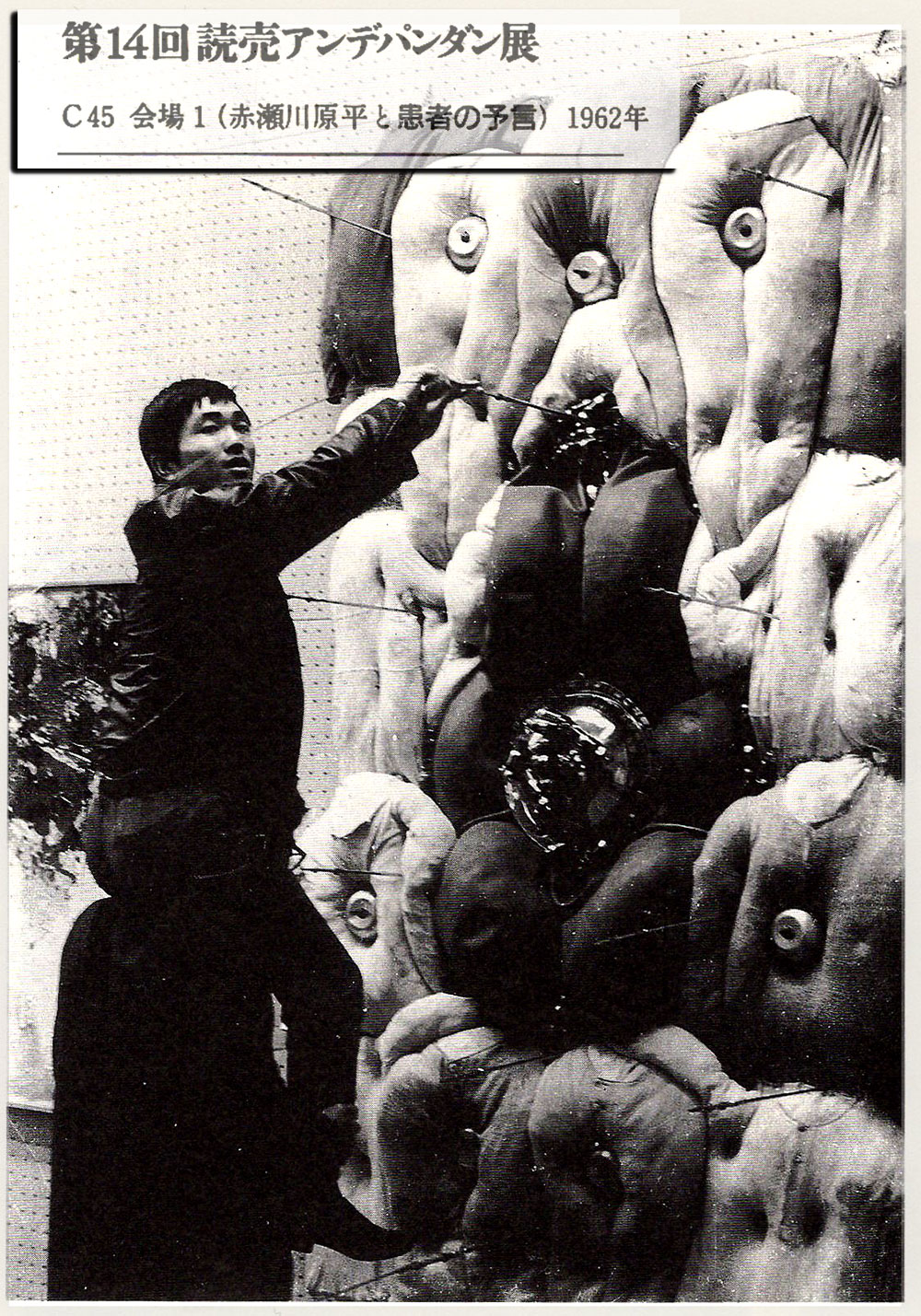

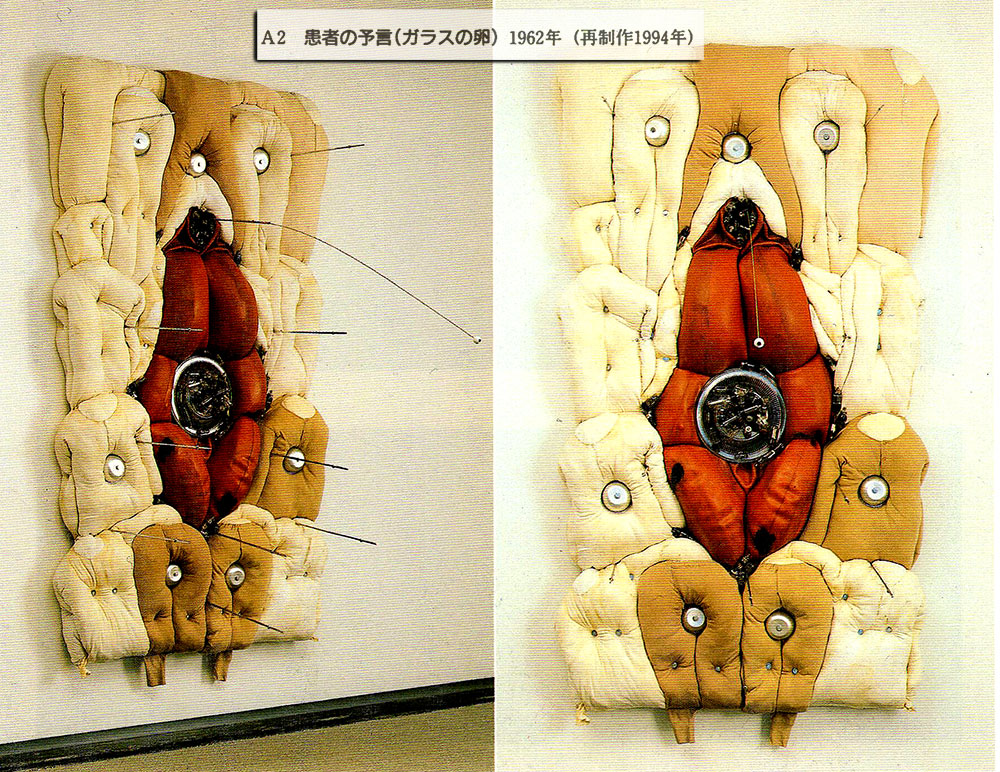

こうしたネオ・ダダの活動のなかで、作品<ヴァギナのシーツ(二番目のプレゼント)〉によって新鋭作家として評価された赤瀬川原平は、1961年6月に「現代のヴィジョン展」の第2回企画「現代の呪物 赤瀬川原平の場合」と遷された個展を開催した。<ワァギナのシーツ〉をはじめとしたゴム・チューブ作品をまとめて展示した美術界への公式的なデビューであったが、この時点ですでに、赤瀬川原平は素材としてのゴム・チューブに限界を感じていたように思われる。実際に、翌1962年の第14回読亮アンデパンダン展に出品された作品<患者の予言(ガラスの卵)〉では、ゴム・チューブや真空管とともに、新しい素材として肌着(古着)が登場しているのである。

死骸のような肌着が金属ボルトでパネルに礫刑に処せられ、剣のような傘柄を突き刺された作品には、アウシュビッツの大量虐殺の破壊と殺裁を想起させる。エロチックな肉体そのものを連想させるゴム・チューブに対して、肌着は肉体の残香を放つ抜殻として死を予感させるのである。また肉体に直に接触して肉体を包む肌着は、「包む」という意味において、ハイレッド・センターの「梱包作品」へのひとつの原点であったのかもしれない。

■ Ⅲ ハイレッド・センター

1963年、「絵具とガラクタと青年たちの肉体と頭脳とが灼熱して、射場は割れた。若き芸術家たちの熱と熱との物々交換が年ことに燃え上がって、その結果として読売アンデパンタン展は崩壊した」のである。しかし、すでに新しい「芸術」の兆候は現れていた。その前年に起ったふたつの事件、ひとつは中西夏之、高松次郎らによる山手線車内および駅ホームにおけるイベント「山手線事件」であり、もうひとつはネオ・ダダ、グループ音楽らによるイベント「敗戦記念晩餐会」が発端である。

循環する山手線の車内で、「一時的に目的性をなくした人々の集り」となった乗客のなかに、卵や紐といったオブジェを持ち込んで、「愛撫したり、手繰(たぐ)っていったり」することで、好奇心や嫌悪感を掻き立てた「山手線事件」と、招待客を黙殺して自分たちだけが食事することによって、招待客を裏切り、招待客の怒りを駆り立てた「敗戦記念晩餐会」は、いずれも群衆のなかに「芸術」を持ち込むことで、平穏な日常生活に「攪拌作用」を起して、群衆心理を挑発することにおいて共通性を確認した。

しかも、これらのイベントは、ネオ・ダダの街頭パフォーマンスのように即興的で感情的な行為ではなく、計画的で意図的な「直接行動」であり、また行為者の個性を必要としないものであった。座談会「直接行動論の兆」で出会った中西、高松、赤瀬川の三人は、第15回読売アンデパンダン展においてさらに接近する。中西夏之<洗濯パサミは攪拌行動を主張する〉の「洗濯バサミ」は、観客の襟や裾に纏わり付いて、展示室から展示室へさらには美術館の外へと拡散した。

高松次郎<カーテンに関する反実在性について〉の「細」は、展示室のなかで何者かによってロープに接続されて上野駅まで伸張した。赤瀬川原平く復讐の形態学(相手を殺す前によく見る)〉の「千円札拡大図」や<事実か方法か〉の梱包作品は、いずれも制作者の個性を消去した無機質な作品として、見えるものと見えないものの対比のなかで、紙幣や梱包にまつわる日常性の体系に違和感をもたらした。そして、ふたつの事件を両親に持った無届イベント「ミニチュア・レストラン」が会期中の展示室で行われたのである。

このような段階を踏まえて、「ハイレッド・センター」(以下、HRC)は結成された。

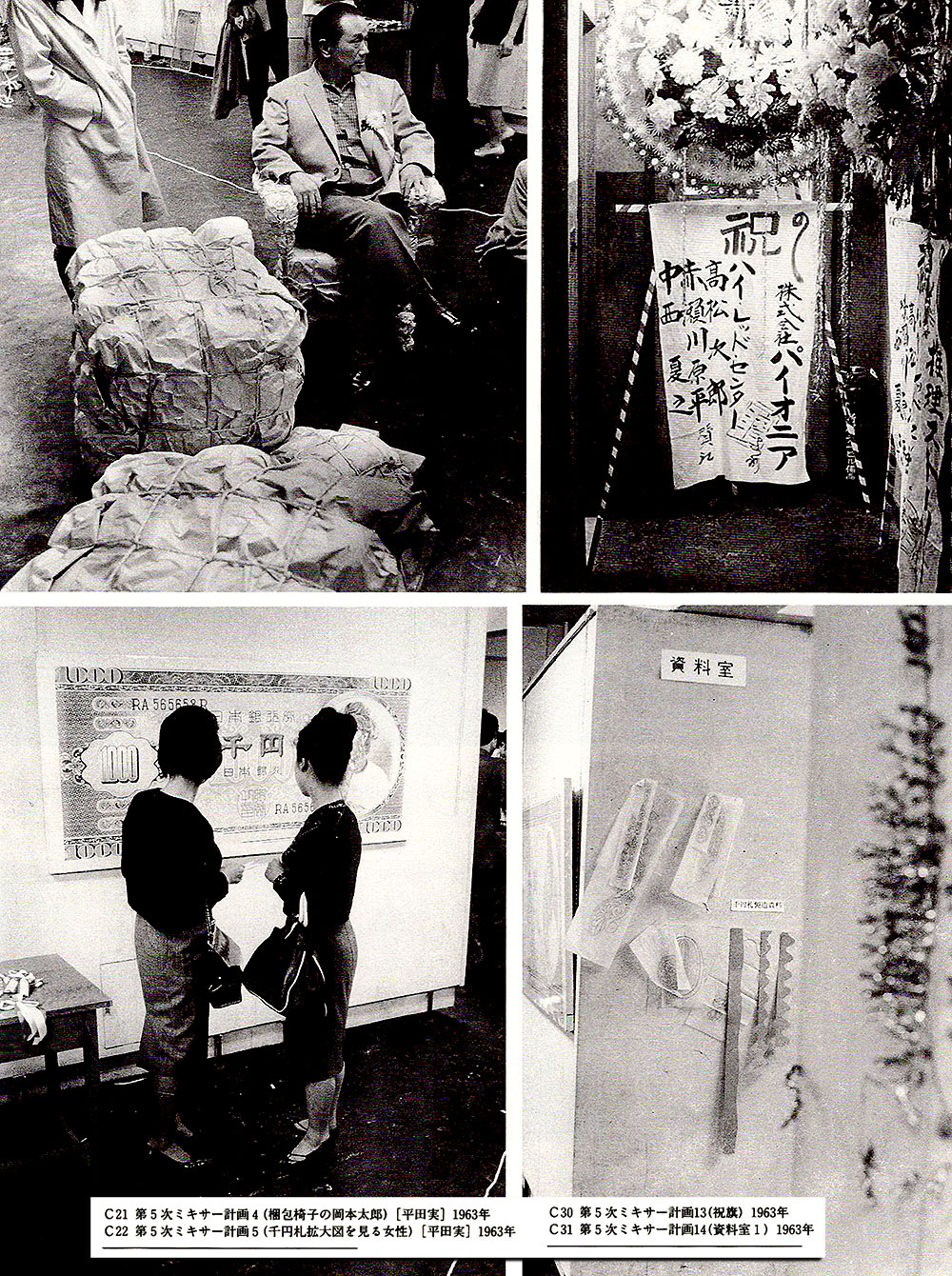

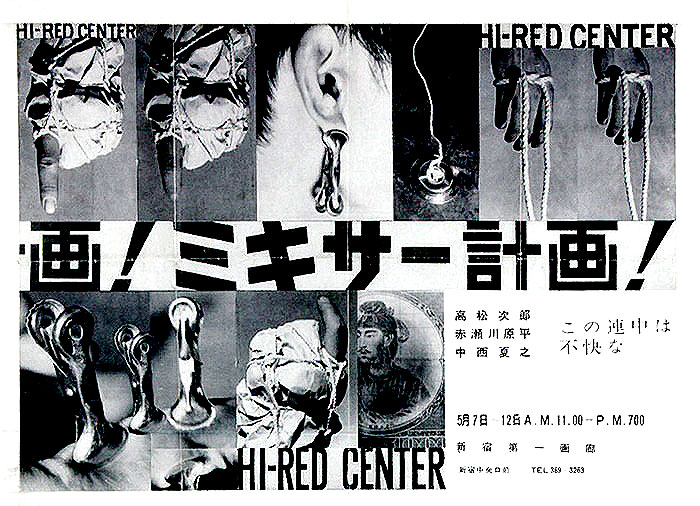

構成員である高松、赤瀬川、中西の頭文字の英訳を並べただけの名称は、無理やり和訳するならば「高級左翼中央本部」とでもいえる架空の財団法人(あるいは非合法のスパイ集団)のような怪しげな雰囲気を漂わせている。実際に、HRCの「直接行動」は、公共団体に対する信頼感を最大限に利用して、公共性の仮面を被りなから実行されたと言える。 例えば、たびたび作成されたHRC名刺には、まさに意味のない証明書の有効性への常識的な過信に対する皮肉が込められている。最初のHRCイベント「第5次ミキサー計画」は、高松の紐、赤瀬川の梱包、中西の洗濯バサミといったHRCの「三人の詐欺師」たちの道具を紹介するグループ展であったが、次のイベント「第6次ミキサー計画一物品贈呈式」では、赤瀬川の梱包作品を街頭に溢れさせ、また新橋駅前広場における中西の洗濯バサミ・パフォーマンスによって、HRC道具の使用方法の一例を実行してみせた後に、それらの道具を他人に賠呈している。HRCはミキサー計画の遂行だけでなく、ミキサー計画の誘発・拡大をも意図していたのである。

例えば、たびたび作成されたHRC名刺には、まさに意味のない証明書の有効性への常識的な過信に対する皮肉が込められている。最初のHRCイベント「第5次ミキサー計画」は、高松の紐、赤瀬川の梱包、中西の洗濯バサミといったHRCの「三人の詐欺師」たちの道具を紹介するグループ展であったが、次のイベント「第6次ミキサー計画一物品贈呈式」では、赤瀬川の梱包作品を街頭に溢れさせ、また新橋駅前広場における中西の洗濯バサミ・パフォーマンスによって、HRC道具の使用方法の一例を実行してみせた後に、それらの道具を他人に賠呈している。HRCはミキサー計画の遂行だけでなく、ミキサー計画の誘発・拡大をも意図していたのである。

赤瀬川の梱包作品に関してlま、この直後に開催された「不在の部屋」展のために制作・発表された扇風横、ラジオ、藤椅子、ジュータンを梱包した作品は、不定形の梱包物から日用品の梱包への展開という意味において重要である。梱包された扇風機は見を苧みながら首を振り、梱包されたラジオは鳴り続けるといった、梱包によって機能を喪失した日用品の無意味な動作は、空虚なユーモアを漂わせているのである。

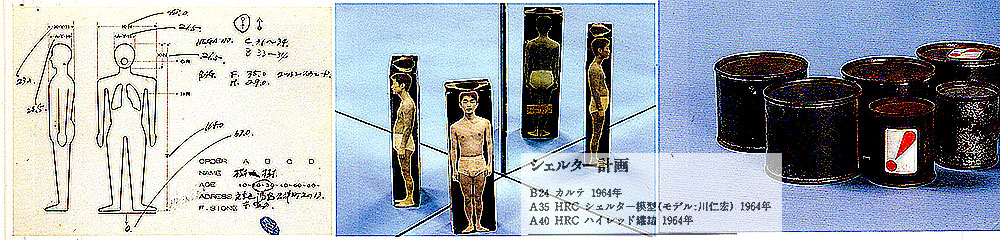

紐、梱包、洗蓑パサミという道具そのものを譲渡したHRCは、それらの道具の概念だけを拡張して新たな展開を見せはじめる。高松の紐概念によるイベント「ロフロジー」の藻奏を挟んで、翌1964年にはホテル・イベント「シェルター計画」が行われた。帝国ホテルの一室において、ナムジュン・パイク、オノ・ヨーコといった来館者の人体測定を行って、棺桶のようなシェルター製作の発注(上図中)を受付けるこのイベントは、梱包概念の拡張とも言えるものであった。あらかじめ案内状を郵送して、ホテルのロビーでは「来館者の心得」や指示書を手渡し、また実際の測定ではカルテに記入するなど、形式的な手続きを積み重ねることで、来館者に無意味な指示や測定を拒否できない状況に追い込んでいく手法は、現代社会に隠された不条理な制度や構造を連想させる。また、このイベントにおいて内容物の不明なHRC缶詰が販売されたが、赤瀬川はそのなかにひそかに<宇宙の缶詰・上図右〉を混ぎれ込ませていた。普通の彗擢の中身を食べて、外側のレッテルを剥がして内側に貼り付け、再び密封した擢詰は、逆転の発想によって、桂詰の内側から宇宙を梱包しているのである。ここにおいて梱包概念はひとつの究極にまで到達した。このような梱包概念の応用としては、展覧会初日に閉鎖され、最終日に開会されることで、この宇宙全体が展覧会場となった画廊閉鎖イベント「大パノラマ展」(下図)がある。

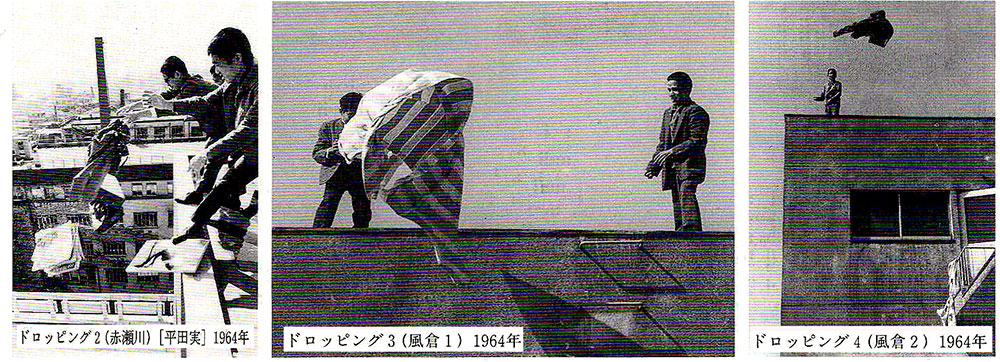

この他に煽情的なビラを配布した予言イベント「特報通信衛星は何者に使われているか!」や建物の屋上からカバンなど日用品を落下させるだけの「ドロッピンク・イベント」を行った後、HRCは、東京オリンピックに興奮する魚座を舞台に超掃除的イベント「首都圏清掃整理促進運動」を実行した。

首都東京の繁栄を世界にアピールするために、バラックを破壊して高速道路が建設され、清掃・衛生運動が奨励される社会風潮のなかで、行われたのである。マスクと白衣に身を包んだHRCメンバーは、銀座並木通りのコンクリート・ブロックに雑巾をかけ、マンホールを磨き上げ、街路樹に防臭剤をぶらさげた。サラリーマンは忙しそうに通り過ぎ、ある老人は立ち止まって熱心に眺め、巡回中の警察官さえ不審を覚えながらも何気なく歩き去る。誰にも告められることなく、「超掃除」は夜まで続けられた。こうして公共の無名の影で、権力を愚弄する無届イベントを完遂したHRCの「直接行動」は絶頂期を迎えて停止した。

しかし、赤瀬川原平の前途には「千円札裁判」が待ち構えていたのである。

■ Ⅳ 千円札裁判

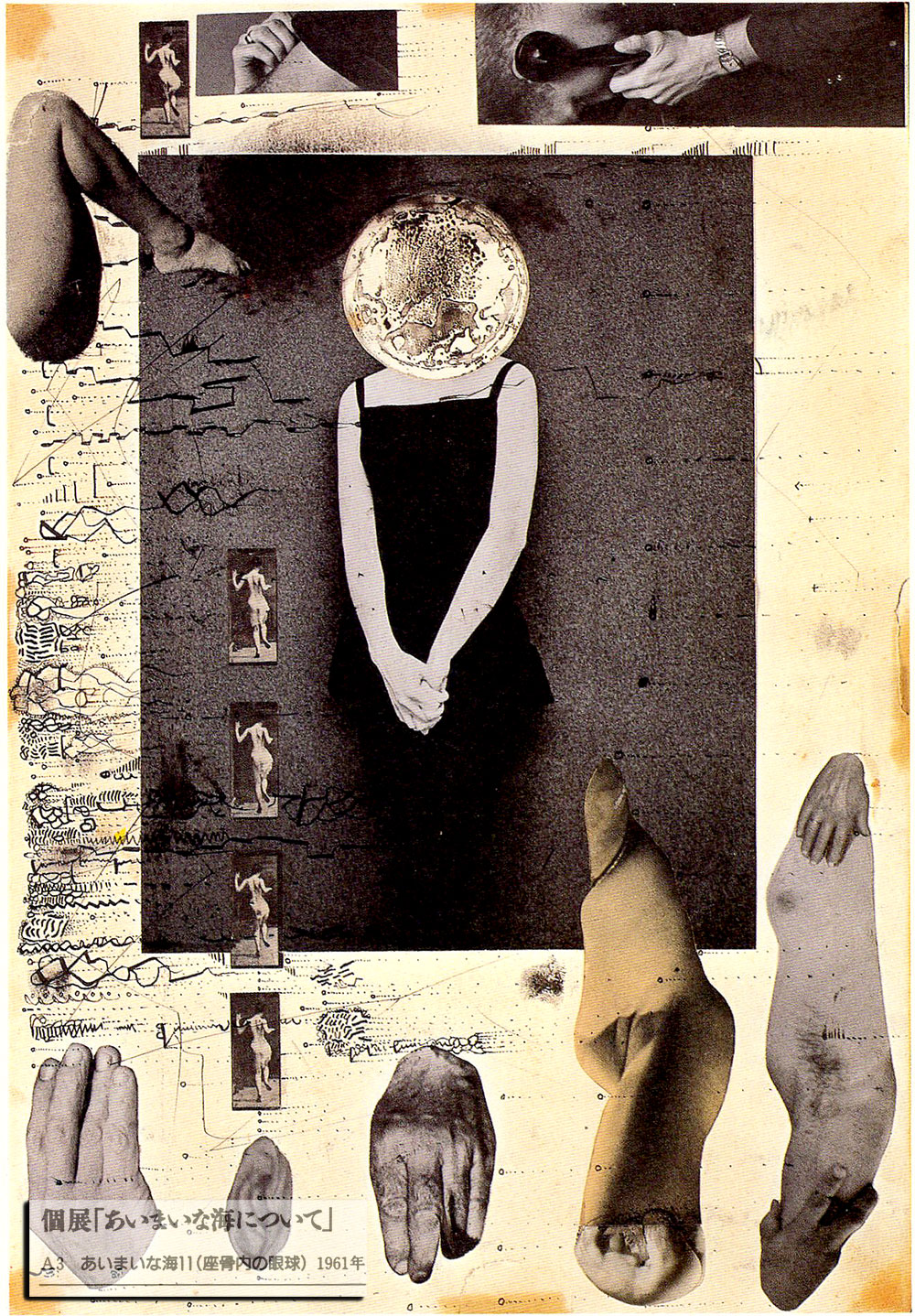

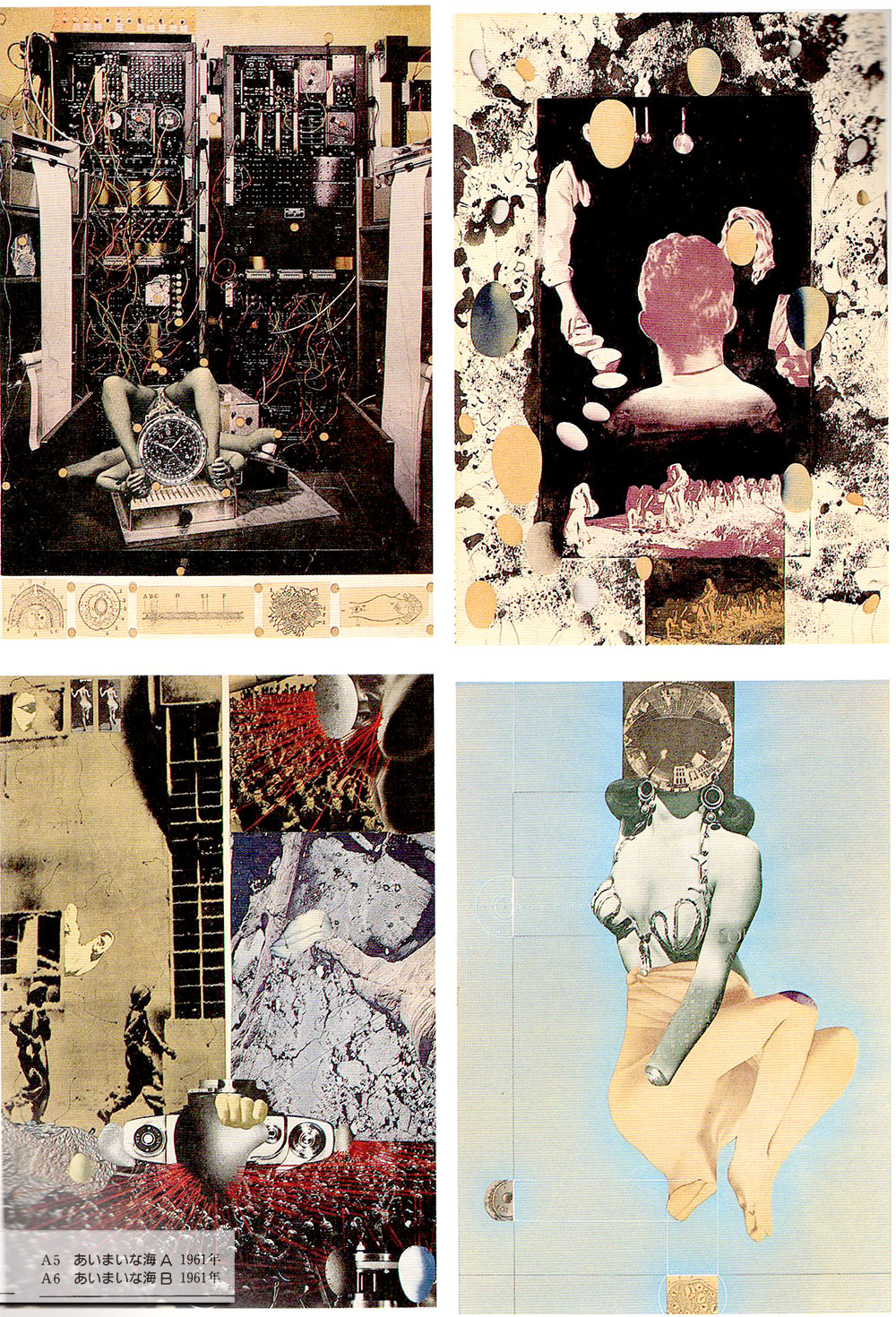

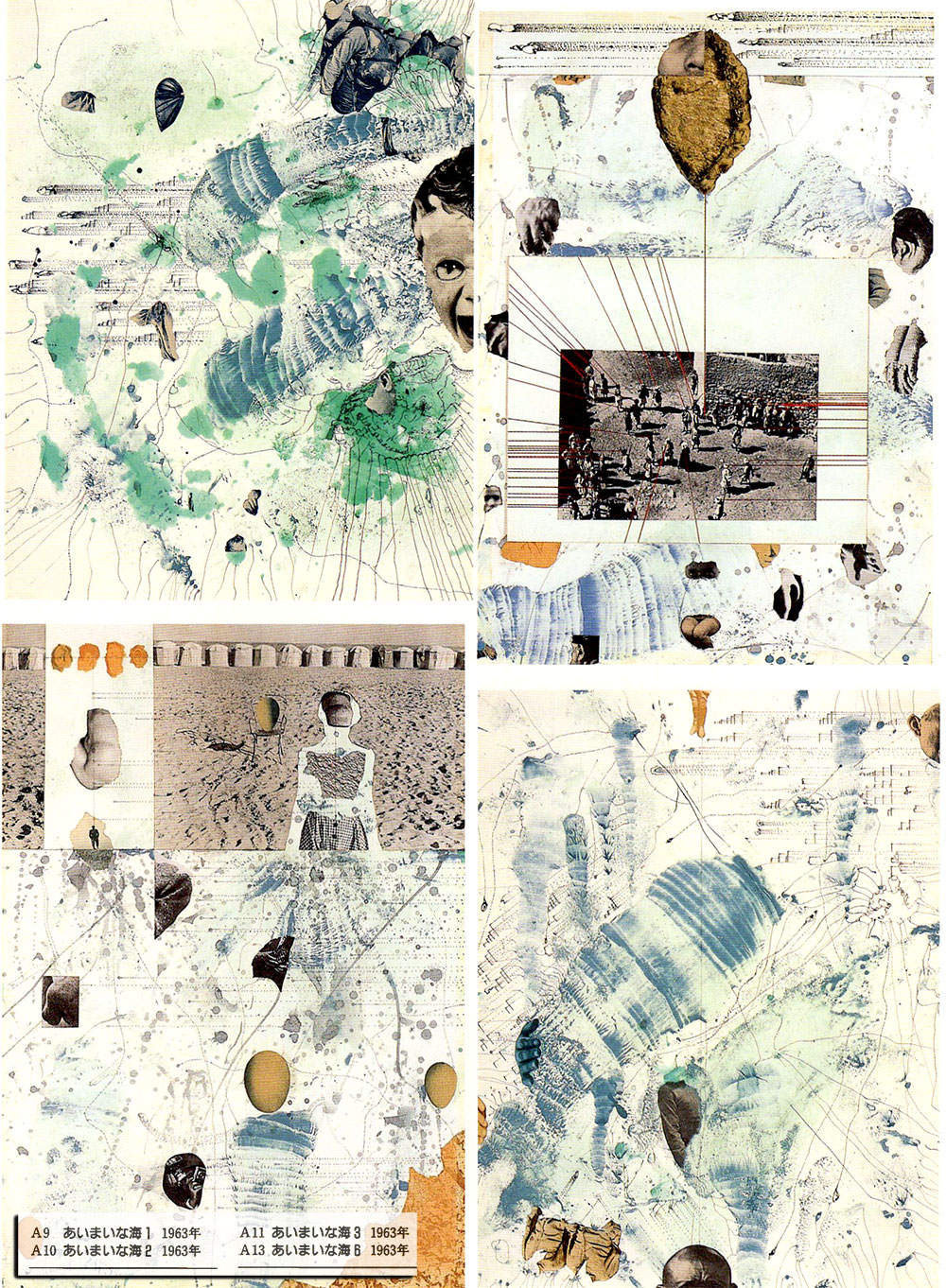

赤瀬川原平が最初に「千円札」<模型千円札〉を制作(印刷)したのは、まだHRCが結成される以前、1963年2月の個展「あいまいな海について」の案内状であった。

この「千円札」は案内状として現金封筒に入れて郵送された。「人間を分解し、あるいはそれに到る撹乱することのための裏側の人間、反人間、反存在の見取図」としてのフォト・コラージュ作品を発表する個展のための「千円札」案内状には、「偽人間の方は非常に難しく技術的にもまだ不可能」であることを弁解するとともに、「貨幣制度破壊に関する当Co..の方法と技術の精巧さ」を誇示する意図があっただけである。

ところが、「千円札」を手にしてはじめて、「現象として見た強烈さに目を奪われ、一挙に千円札に視線が集中した」赤瀬川原平は、紙幣の魔力に魅せられたかのように、「干円札拡大図」の制作に着手するのである。「方眼紙のようになってしまった千円札」は、レンズの下では「いくつもの色の湧き出る巨大なジャングル」に変貌して、「どこから手をつけたらいいのか途方に暮れ」ながら、ともかく自家製の型紙を利用して、模写「作業は紙幣の印刷の順序通り、いちばん下に敷かれたピンク色の波模様がまず描き出され・・・、その上には薄緑色の波模様が重なっていく」ように進められた。こうして神経と肉体に過酷な負担をかける制作は続けられたが、第15回読売アンデパンダン展に出品された<復書の形態学(殺す前に相手をよく見る)>には、「まだあちこちに白い砂漠が拡がって」いたのである。「レンズの下の聖徳太子」の登場は、HRC第5次ミキサー計画を待たなければならなかった。

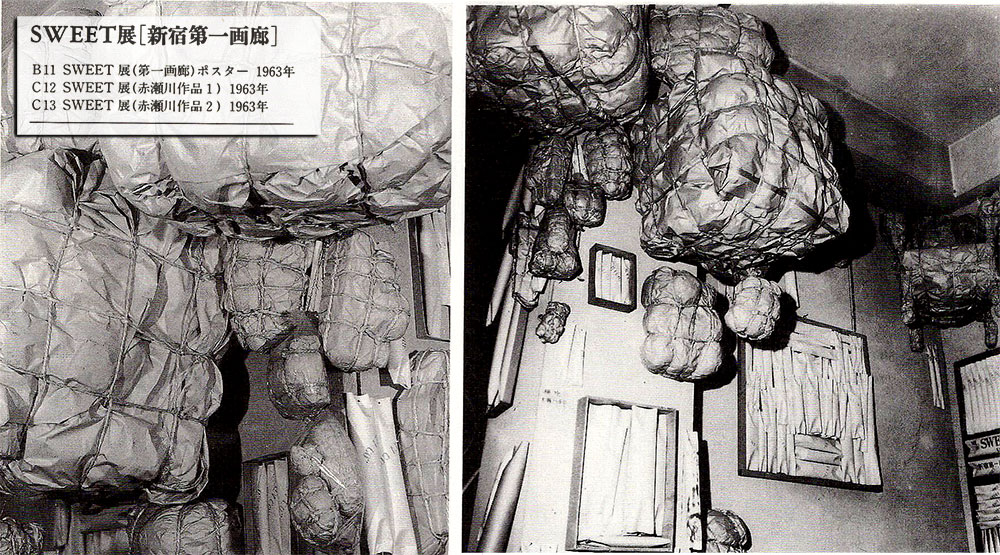

このように「千円札拡大図」と格闘していた頃、雑誌「形象」に「「キリトリ線」をもった「千円札」を綴り込む」ために、新たな「千円札」<模型千円札Ⅳ>の制作(印刷)が発注された。ところが、印刷所の不手際によって、意図していた「千円札」とは違った「千円札」(<模型千円札ⅠⅠ・Ⅲ>)が印刷され、結果的に4種類の(概念的にはひとつの)「千円札」が誕生した。そして、これらの「千円札」は展覧会やHRCイベントなどにおいて、さまざまに変容しながら拡散していった。第15回読売アンデパンダン展では「千円札拡大図」を取り囲み、SWEET展ではトイレの給水装置などに貼り付き、第5次ミキサー計画ではパネルにボルトで固定され、NETテレビ座談会では灰皿の上で燃やされ、Dealer Naiqua展ではスプーンやはさみを梱包したのである。

ちょうどこの頃、ニセ札史上最高の「芸術品」と言われる「チー37号ニセ札事件」が世間を騒がせていた。赤瀬川原平の「千円札」は、この無関係のニセ札事件を背景に、警視庁に摘発・捜査を受けたのである。しかし、直ちに発表された「資本主義リアリズム論」において、「朝日新聞」の煽情的かつ不正確な誤報に抗議するとともに、自分の「千円札」が「ニセ千円札ではなく、千円札の模型である」ことを主張して、東京地方検察庁に書類送検されながら、いったんは「千円札事件」は無事に収束したかに見えた。ところが、翌年検察庁の捜査が再開され、「千円札」作品が押収されるにおよんで、11月1日ついに「通貨及証券模造取締法違反被疑事件」として起訴されたのである。

.jpg)