■金沢21世紀美術館

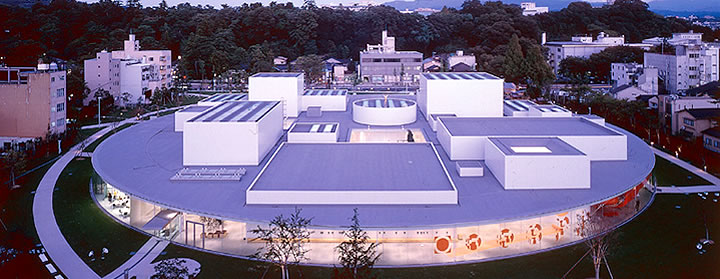

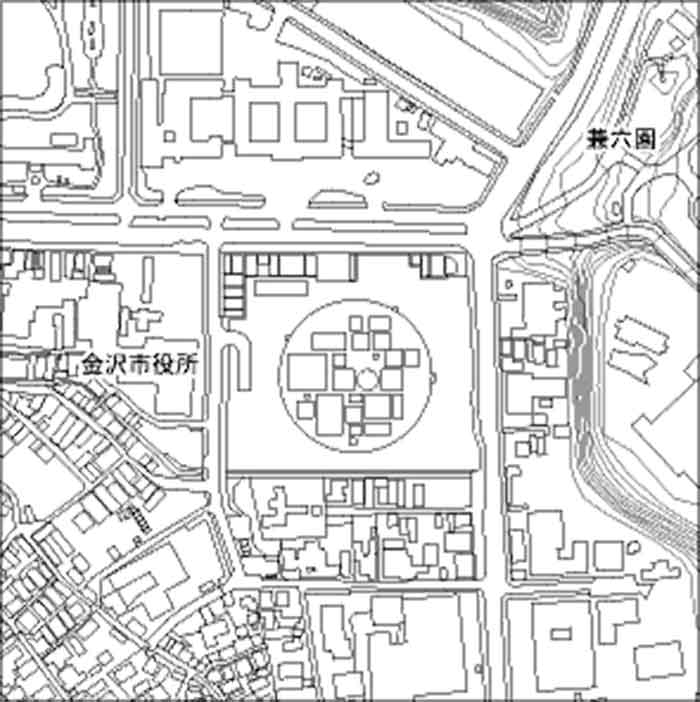

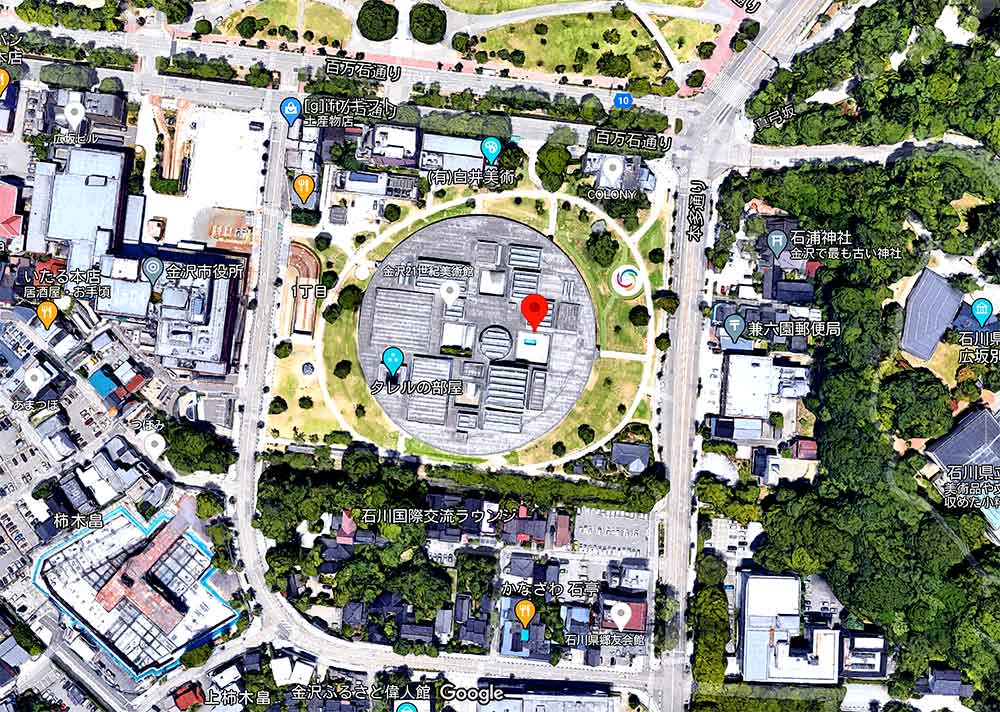

気軽に足を運べる美術館 「まちに開かれた公園のような美術館」。金沢21世 紀美術館は、よくこのように形容される。兼六園や 城跡、繁華街が隣接する町の中心部にあり、建築家 のSANAA(妹島和世+西沢立衛)が設計した建物 は、ガラス張りの丸い形をしていて、正面も裏側も 存在しない、どこからでもアクセスできる開放感溢れ る建物だ。

2008年度 は、年間で157万人ものお客様が県内外から訪れて いる。 最近では、ユネスコの定める 「創造都市ネットワーク」に登録された。 このような文化土壌の中で、金沢21世紀美術館は 2004年の開館から活動を続けてきている。この美 術館の特色は、

➀「世界の現在とともに生きる」

英国から気鋭のアーティスト3組を迎え、金沢の文化や歴史に触れ、地域と交流しながら新作のアイディアを練り上げる第1期(6/8〜22)、日英の参加者が協同して新作を創作、上演する第2期(9/26〜10/14)の2段階で実施。街中の3カ所の会場で、実験的かつ刺激的なインスタレーション&体験型パフォーマンスを開催しました。

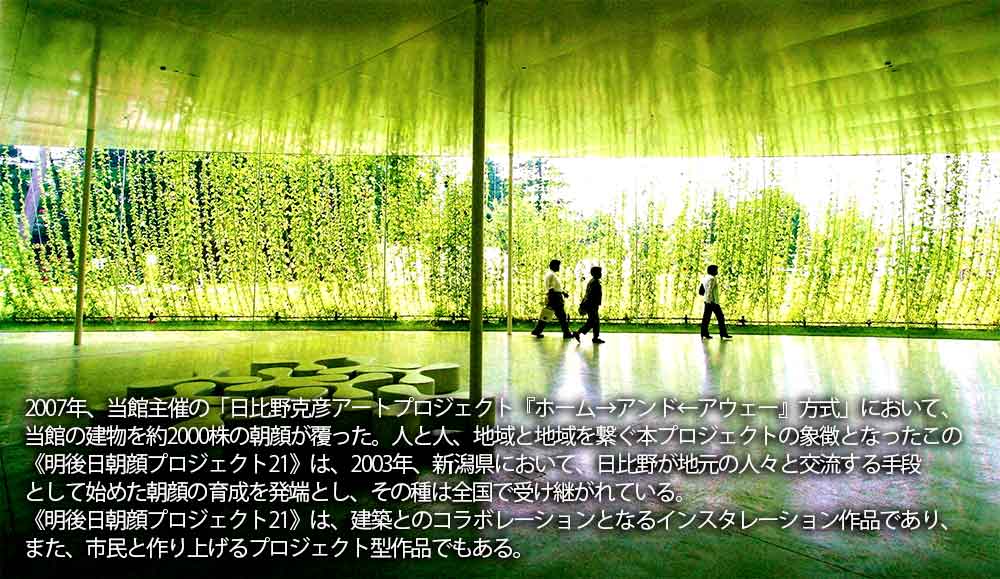

➁「まち に活き、市民とともにつくる参画交流型」

2017年度より開始した長期プログラム。自主自由自立自律自治をコンセプトにした「活動区」の総称。美術に限らず科学、歴史、社会学など、学際的に他の領域を横断しつつ、年間を通してライブ、映像上映、トークシリーズ、滞在制作、身体表現など多様なプログラムを継続的に実施しています。「自治」をキーワードに、外部コミュニティとの連携・協働を通じて、これまでの美術の領域を超えるべく実験的なアクティビティを展開しています。

➂「地域の伝 統を未来につなげ、世界に開く」

芸術交流共催事業「&21(アンドニジュウイチ)」は、シアター21を舞台に、演劇、ダンス、パォーマンス、音楽、映画、といった舞台芸術、表現を通して、地域文化の活性化を目指す事業です。芸術性、創造性に富み、地域交流と次世代育成につながる事業が選ばれ、採択された事業は美術館の共催事業として、施設使用料金の減免や、主催団体と地元で同じような表現をする方々との交流会などを実施し、地域とのコミュニケーションを図るなど、地域交流や広報の面で支援をしています。

➃「子どもとともに成 長する」

「誰にとっても来館しやすい、楽しい美術館はどんな場所?」

金沢21世紀美術館では、このテーマを地域の人々と共有し、ともに行動していきたいと考えています。活動の一環として、見た目ではわかりにくい身体的な特性を持ち、「手話」をコミュニケーションに用いる、耳が聞こえない「ろう者」の人たちと、手話通訳者のサポートを受けながら、作品鑑賞や映画上映会などを行ってきました。

「わたしと美術館」から「みんなの美術館」、そして「みんなと美術館」へ。

多様な人々が芸術文化を通して社会参加できる場としての美術館をめざしていきます。

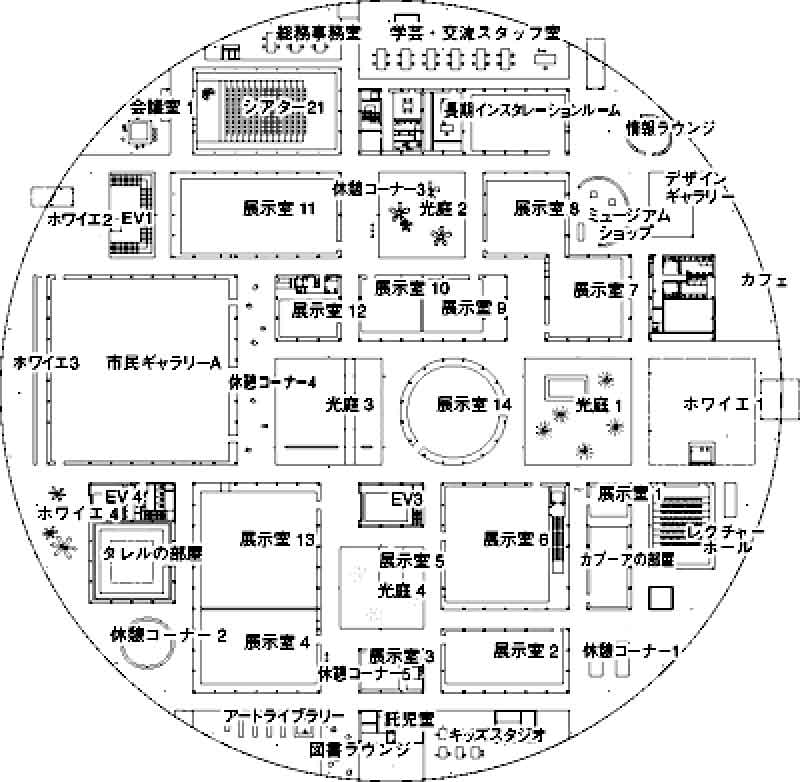

という4つである。特に2つ目と4つ目は、市 民参加型、プロセス重視型の美術館の性格をよく言 い表している。 美術館の独自な活動や展開 美術館の年間のプログラムは次のように構成され ている。展覧会は、企画展とコレクション展合わせ て5本を専用のギャラリースペースで行っている。他 にデザイン・ギャラリー、長期インスタレーションルー ムがあり、それぞれのプログラムを展開している。

▶︎建築・設計について(西沢立衛)

コンペの段階では美術館と交流館を別々に建てるというプログラムでしたが、私たちはそれを合体させて建てることを提案しました。別々に建ててしまうと、交流館に来た人は美術館に行かないのではないかと思い、合体させることで両プログラムの交流が起こるのではないかと考えたのです。三面道路の敷地だったこともあり、建物をひとつに、しかも円形にして、五カ所の異なる方向に開く玄関をつくれば、裏側のない、どこから入っても開放的なつくりになると考えました。

有料の美術ゾーンを円形の真ん中に配して、無料の交流部分を外周部分に配しました。そうすると、人がどこから来てもお金を払わずに中に入り、通り抜けることができます。また、もともと学校だったこともあって、敷地内には記念樹がたくさんありましたから、それを捨てずに移動して庭に離して置くことを提案しました。ギュウギュウ詰めに植えて雑木林にするのではなく、彫刻のように独立して配置することを考えました。美術館に来る時、人びとは、まず記念樹でつくられたこの庭を通り抜けてから美術館に入ることになります。

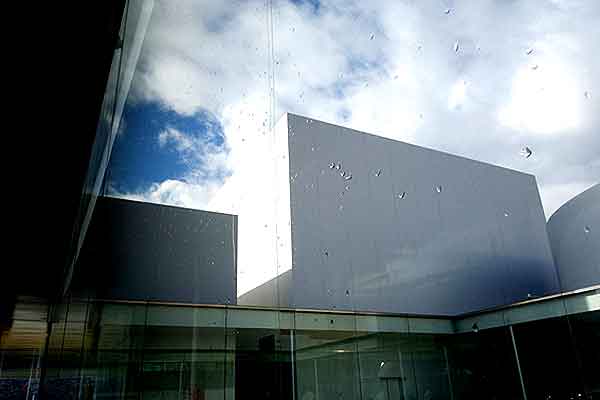

プランでは展示室を離して配置することを提案しました。展示室と展示室がくっついていると、展示を見て歩く際に展示室だけを巡っていくことになります。でも展示室というのは閉鎖的な空間なので、あまりくっつけ過ぎると、外から見た時に中で何が起こっているか分からなくなってしまいます。それを避けるように展示室を離して配することを考えました。

四角い空間のひとつひとつが展示室あるいは中庭です。展示室から展示室に移動する時に動線空間に出る、もしくは無料ゾーンが見えるようにしています。外周の交流ゾーンや図書室からも、空間と空間の隙間を通して美術館の中が何となく感じられる開放的な美術館を実現したいと、展示室を離すことを考えました。基本的に展示室は平屋です。キュレーター側からの要望で、展示室の天井高を4.5m、6m、9m、12mといろいろな高さにしています。俯瞰して見ると部屋の高さがそのまま外形に表れて、円形の低い建物から展示室が突出しているように見えますが、すべてが平屋で、展示室が離れて置かれているのがよく分かると思います。ぎゆっと固めてしまうのではなく、離して置くことで開放性をつくり出そうとしています。

展示室を離して配置したのには、フレキシビリティの問題もあります。展示には、600㎡ぐらいが適している小さい展示から、2000㎡くらいが必要な大きい展示まで、規模の大小があります。そこで僕らは、小さい展覧会の場合は2~3室だけを使い、ほかのエリアを無料ゾーンに開放するということを考えました。そうすると普段は入ることのできない中心部分も横切ることができるようになるわけです。開館記念展の時は展示室すべてを使ったために、有料のゾーンが最大になり、無料ゾーンは外周だけになりました。展覧会の規模に応じて美術館の大きさが変わり、それによって無料ゾーンの部分も変わっていくのです。複数の展覧会を同時に開催することもできるので、ある意味では街のようです。

展示室の大きさに合わせて建物全体の高さを決めると非常に大きなボリュームになってしまうので、高さが必要な展示室のボリュームはなるべく奥に配置して、外周部は低くして、圧迫感のない形をつくろうとしています。交流ゾーンの天井高を低くして、人間の体に合った大きさにしています。ただ、奥の深い空間なので、中庭をいくつかつくって光を室内に持ち込んでいます。中庭は基本的には有料ゾーンと無料ゾーンの境界に配置しています。それによって中庭を介して交流ゾーンと美術ゾーンがお互いの雰囲気を感じられるようになっています。中庭はただの光庭ではなく、屋外展示室でもあります。ホワイエから美術ゾーンを見たり、記念樹が植えられている庭を見たりすることができます。

開館記念展で、無料ゾーンのいちばん奥のホワイエに作品をつくったアーティストがいます。箱の中の展示が好きなアーティストがいたり、積極的に社会的な場所に出ていきたいと思うアーティストがいたりします。

円形の平面は直径100mを超える大きさでありながら、建物の端から端まで貫通するような透過性があります。開放的な廊下を何本も通すことで、建物の奥にいても自分のいる場所が何となく分かるような空間を考えました。大きさの異なる展示室がばらばらに並んでいるので分かりづらい平面ですが、何度も通ううちに建物の構成が分かっていきます。初めて訪れる街と同じで、最初に行った時は全然分からないけど、何度も行くうちに構造が分かっていくような感じです。ただ複雑でありながらも透明性を与えることで、なるべく分かりやすく開放的な関係性をつくり出そうと試みました。

建物は緩やかにカーブした透明ガラスで囲われています。建物の中の活動が建物内だけに閉ざされるのでなく、庭や路上にいる人たちからも何となく感じられるようにと考えました。せっかく起きている建物の中の活動をなるべく都市に広げて、周りの雰囲気に連続させていこうという考えです。

![]()

![]()