■気仙沼に生きる・歴史を直視せよ

■気仙沼に生きる・歴史を直視せよ

国立歴史民俗博物館

▶︎東日本大震災と国立歴史民俗博物館の活動

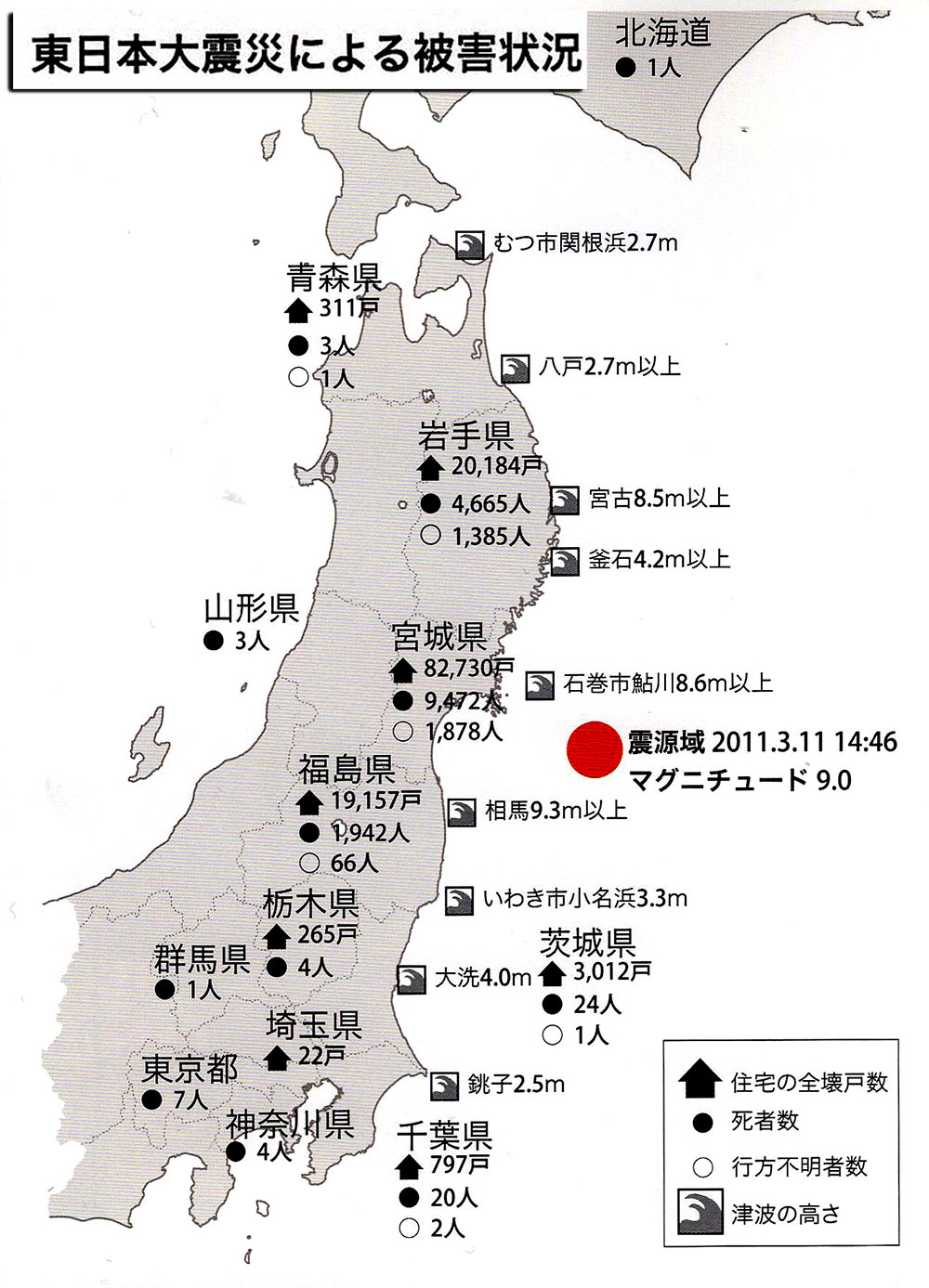

l 東日本大震災による被害状況

2011年3月11日午後2時46分、牡鹿半島沖130キロメートル、深さ24キロメートルの海底を震源とするマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が起きた。この地震で発生した津波は、東北地方の太平洋岸を中心に大きな被害をもたらした。この災害は犠牲者16,140人、行方不明者3,123人、負傷者6,112人、建物の被災1100,422棟という大規模なものであった。この地震では、福島第一原子力発電所が津波をきっかけに放射能放出事故を起こし、人びとの生活復旧に深刻な影響をもたらしている。この災害のきっかけとなった自然現象を「東北地方太平洋沖地震」といい、人為的な原因で起きた被害も含めた災害全体を「東日本大震災」という。

▶︎東日本大震災による被害状況

東日本大震災では、北海道から関東にかけての太平洋岸の広い地域で多くの尊い命が失われた。その大きな原因となったのが地震によって引き起こされた津波だった。津波は家屋や港湾施設など、人びとの生活基盤を破壊した。

注:図表の数値は2012年2月14日発表の消防庁災害対策本部「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災)について(第144報)」による。

旧歌津町の中J已、部、歌津地区も津波にょって大きな被害を受けた。アザラシのウタちゃんで有名になったウタちゃん橋は津波に耐えて残ったが、歌津では国道のバイパスが橋脚を残して壊れ、多くの建物が流された。

東日本大震災にともなう津波は太平洋岸の交通網を寸断した。とくに海岸線を縫うようにして走っていた鉄道路線は壊滅的な被害を受け、地域の足が奪われた。震災から2年が経ち、BRT(バス高速輸送システム)などの形式で仮復旧が進んでいるが、本格的な復旧の目処は立っていない。

東日本大震災にともなう津波は太平洋岸の交通網を寸断した。とくに海岸線を縫うようにして走っていた鉄道路線は壊滅的な被害を受け、地域の足が奪われた。震災から2年が経ち、BRT(バス高速輸送システム)などの形式で仮復旧が進んでいるが、本格的な復旧の目処は立っていない。

3月11日、志津川の防災対策庁舎では集まった南三陸町の職員が有線放送を使って避難を呼びかけた。津波に対する意識は高い地域であったが、東日本大震災による津波は予想を遥かに越えて、防災対策庁舎の屋上の上、2メートルの高さまで達したという。

風光明媚な景観で知られた陸前高田市の高田の松原は、津波に飲み込まれ、瞬く間に壊滅的な姿になってしまった。地形の陥没によって、満潮時になると、かつての松原は海水に浸る。当時の姿を物語るものは松の根元ばかりである。

壊滅的な被害を受けた陸前高田市の高田の松原で唯一、残った松は「奇跡の一本松」と呼ばれ、震災から復旧・復興に向けて歩き出した陸前高田市の人びとを勇気づけるシンボルとして知られるようになった。後ろにみえる建物は陸前高田ユースホステルである。

■ 気仙沼に生きる・・・東日本大震災と気仙沼

気仙沼市は東北地方太平洋沖地震による津波で大きな被害を受けた。津波は地震の20から30分後に気仙沼に到達した。この津波で、気仙沼市では1,040人の人命が失われ、なお243名の方々が行方不明である(2012年12月27日現在・気仙沼市発表)。

気仙沼市では津波のほか火災による被害も発生した。津波によって石油タンクが倒れ、湾内に重油が広がり、海に流れ出た 瓦礫に重油が付着して、何らかの原因で引火した。火のついた瓦礫が湾内を漂った結果、火が湾に面した住宅や山林に燃え移って大規模な火災になった。津波や火災の被害を受けた地域には、近世以降の埋め立て地が多く含まれていた。

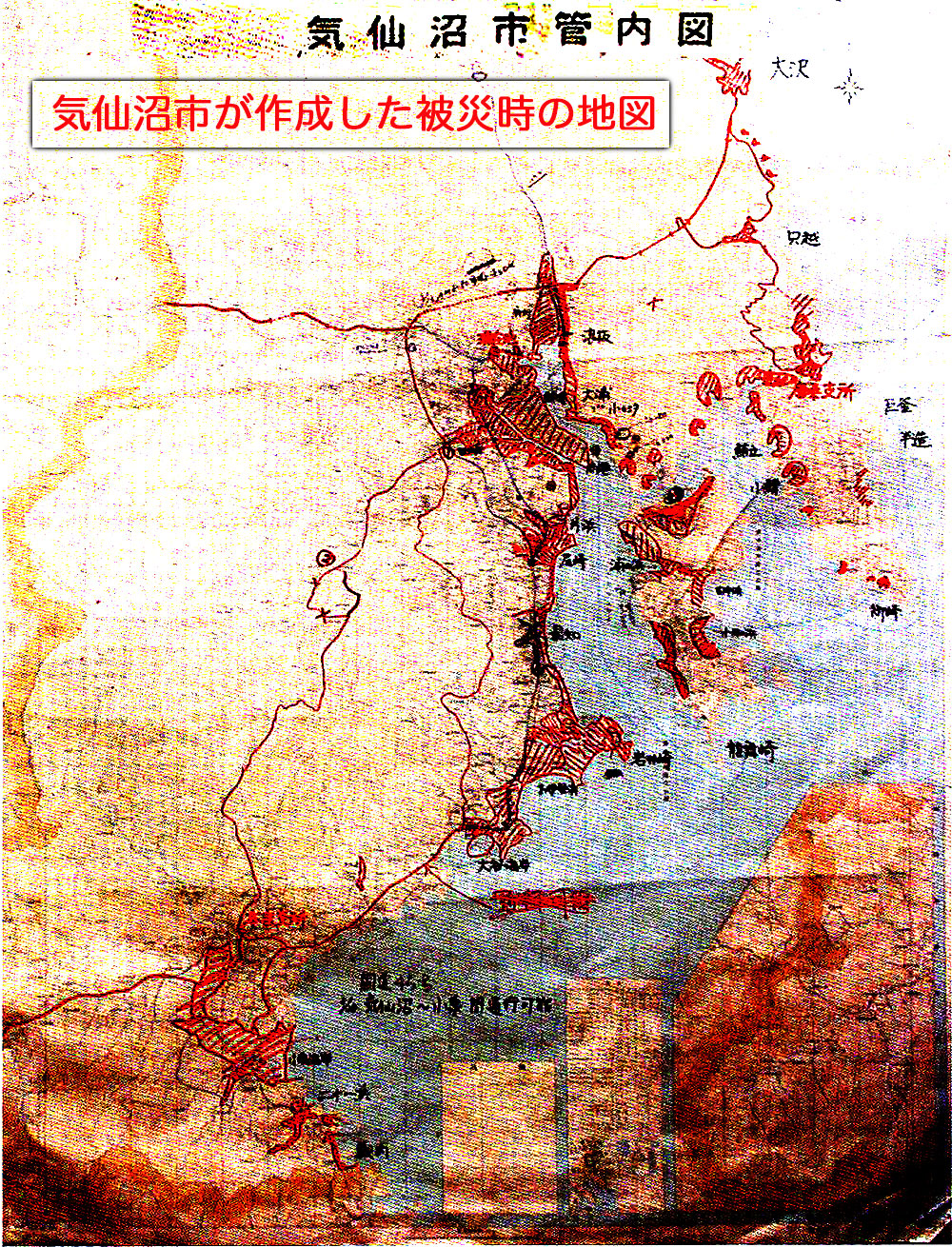

気仙沼市が作成した被災時の地図

気仙沼市が作成した被災時の地図

東日本大震災による津波の被害を受けて、気仙沼市役所の職員が救出や災害 対応のために使った地図。被災した地域、道路の被災状況などが克明に書き込 まれている。震災直後、市役所ではこの地図を使って情報を共有し、救出や災 害対応活動の方針を立てた。

▶︎ 被災した水産業

2011年3月11日の津波は、気仙沼の水産業に関連する施設や漁船などを数多く破壊し、壊滅的な被害を与えた。水産加工業が発達した気仙沼では、港のまわりや海岸近くにかまぼこや魚の缶詰などをつくる水産加工場が林立していた。とくに大川の河口付近の南気仙沼地区と呼ばれる埋め立て地や、津波後の火災で大きな被害が出た鹿折地区には、水産加工場が集まっていたが、津波や火災で被害がひろがった。

また今回の津波では、気仙沼湾に停泊していた多くの漁船も流され、陸に打ち上げられた。津波で漂流した漁船は、多くの家屋や工場に衝突した。

▶︎ 救援にきた漁師たち

水産業が大きな被害を受け、また港湾施設が破壊された気仙沼では、それまで一四年間にわたって続けてきた生鮮カツオ(生食用のカツオ) の水揚げ日本一が途絶える危機にあった。しかし震災によって大きな被害を受けたにもかかわらず、気仙沼は2011年も生鮮カツオの水揚げ日本一の座を保った。生鮮カツオの水揚げ日本一を支えたのは気仙沼の漁業者たちの努力であったが、同時に全国から毎年やってくるカツオ一本釣り漁船の漁船団の貢献が大きかった。彼らは震災後、気仙沼に駆けつけ街の復旧を支援したという。

▶︎ 気仙沼の被害・東日本大震災による被災前と被災後の比較

サンマリン気仙沼ホテル観洋の屋上からみた気仙沼の風景(1995年)。地理学者の石井賢が気仙沼を訪れた際に、ホテルの屋上から撮影した。 写真左側にみえるのが気仙沼湾である。写真中央から左に伸びる土地は気仙沼湾を埋め立ててできた埋め立て地であり、住宅や工場が密集する。写真中央にあるアーチ状の窓のついた、大きな建物は河北新報社のビルである。(被災前)

2012年9月、、サンマリン気仙沼ホテル観洋の屋上からみた気仙沼の写真。比較しやすいようにカラーのデジタル写真をモノクロ処理した。

写真中央にある河北新報社ビルの背後に広がっていた住宅や工場群がなくなった。多くの建物は津波で被災し、瓦礫として撤去された。気仙沼では、今回の津波で近世から昭和にかけて、海を埋め立ててつくつた土地の多くで津波による被害が出た。(被災後[2012.9.18撮影])

■ 警鐘と鎮魂「記念碑」に込められた「知恵」の所在

川村清志

▶︎はじめに・・・「記念碑」の意義

主にマスメディアの間で、やや過大に喧伝されるものに、ここで紹介する「津波記念碑」がある。なかでも有名になったのが、岩手県宮古市の姉吉地区に残る記念碑である。

「高き住居は児孫(じそん)の和楽(わらく) 想へ惨禍の大津浪(おおつなみ) 此処より下に家を建てるな」

これは記念碑に記された碑文の一部である。姉吉地区は、明治と昭和の二度の津波で大きな被害を受け、全村あげて高台への移転を行った。石碑の教えを守って浜近くに家を建てなかったため、今回の津波被害を免れることができたという。読売新聞では、地区自治会長の言葉として「幼いころから『石碑の教えを破るな』と言い聞かされてきた。先人の教訓のおかげで集落は生き残った」と伝えている。同じ事例について『河北新報』は、過去の津波の被害を掲載したうえで、「家まで上がれば、津波が来ても大丈夫という気持ちがある」という地元の声を紹介している。

このような事例から、「記念碑」の役割について、おおよそ二つのことが述べられることになる。まず、「記念碑」自体が人びとの津波の記憶を持続させる上で重要なモノであるという位置づけである。次に、そのような記憶装置としての石の意味、立地場所の工夫などから「先人の知恵」に学び、今後の防災や減災に役立てることが可能だという考えである。

同じような発想のもとに多くのことが語られている。例えば、各地の神社の立地場所と津波の浸水線の因果関係を探ろうとする議論がある。地域的な偏りがあるものの、今回の津波では、被害を免れた神社が多かった。そのことから神社が津波の記憶装置の役割を果たしていた、あるいは神社の周囲の鎮守の森が避難場所に準じるところだったという議論である。また、内陸部の地名のなかに津波を想起させる名が残る所から、津波の記憶が刻まれた事例としても傍証される。このような指摘は、建築学や地理学、歴史学、あるいは人類学や民俗学の研究者たちによって、文章や講演、シンポジウムで繰り返し喧伝されているようである。

確かに 「先人の知恵」を拾いだし、今後の防災、減災に役立てようとすることは、必要なことだろう。それは「先人の知恵」を再活用する応用人類学、あるいは応用民俗学的な実践ともいえる。この立場は、巨大な堤防を建てたり、地震を予知して回避しょうとしたりする近代科学技術に依存してきた防災観、減災観を見つめ直すための参照点ともなるかもしれない。しかし、このような視点は、気仙沼という限られた地域を見つめ続けていても、いくつかの疑問が生じてくる。

以下では、これらの「記念碑」を含めたいくつかのモニュメントについて紹介していく。そのうえで、そこに込められた人びとの多様な意図や記憶のあり方について若干の考察を行いたいと考える。

▶︎「記念碑」への疑問

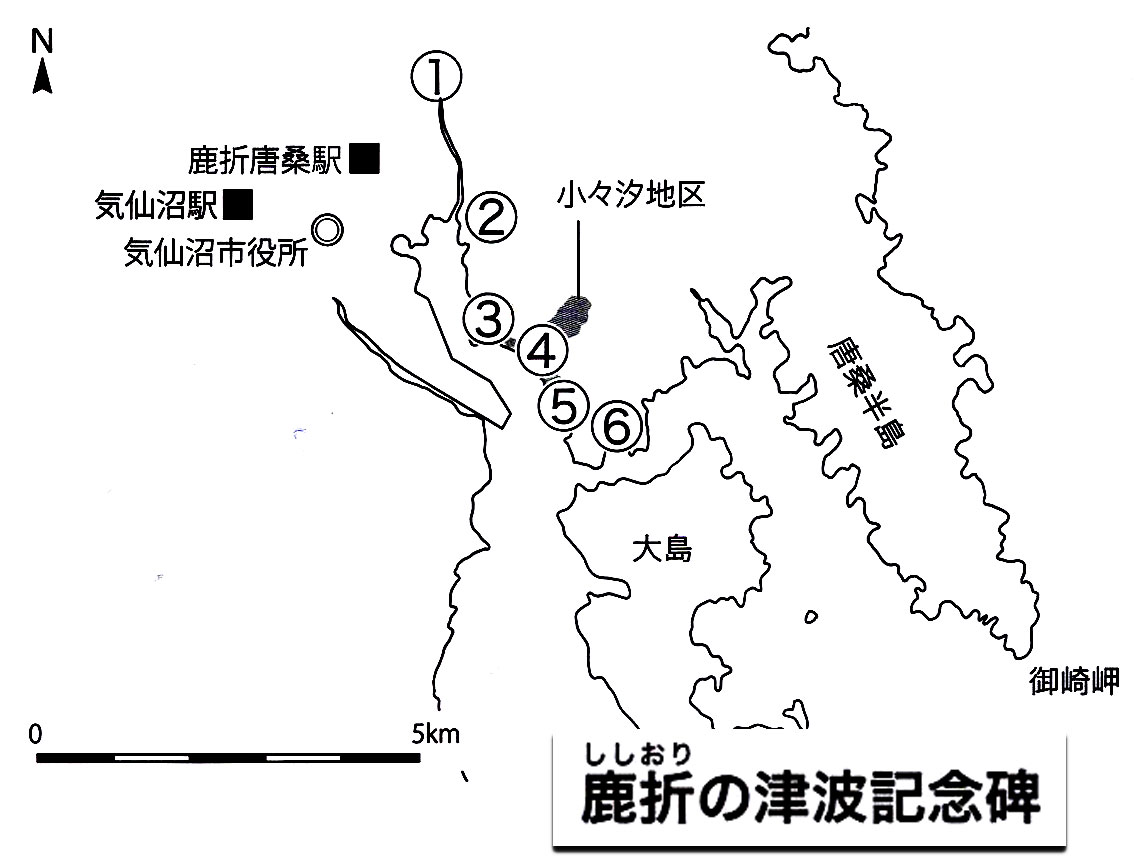

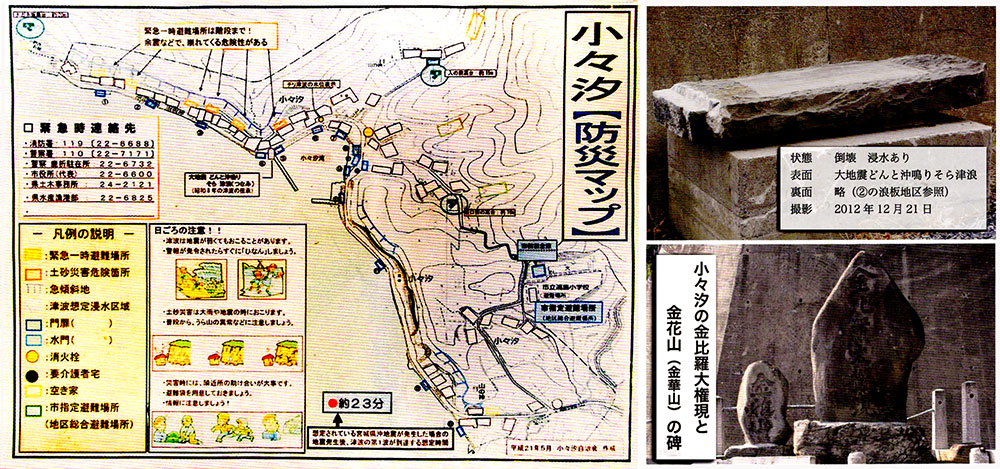

最初にうかぶ疑問は、このような「記念碑」に込められた「知恵」を、過大に評価してはいないか、というものである。実際、被害を免れた「姉吉」のような事例は、少数派に属しているのではないだろうか。例えば、我々がレスキュー活動を行っている気仙沼の小々汐周辺の六カ所に限っても、小々汐を含めた三カ所が倒壊している。

2012年の冬の時点では、大浦地区の「記念碑」(上図左)が、復旧工事の過程で、元の場所に据えられていた。また、浪板は津波以前の道路拡張で宅地の裏に移動された経緯がある。梶ケ浦と鶴ケ浦の碑自体は健在であった(上図右)。ただ鶴ケ浦については、碑の周囲の家の多くが倒壊していた。津波の浸水線は、碑のかなり上の道にまで到達していたのである。

気仙沼全体でも、市内に建てられていた明治、昭和の「津波記念碑」33基のうち、22基に東日本大震災の津波が到達していた。しかも22基の記念碑のうち半数以上の13基が流失ないしは倒壊している。マスメディアのダブルスタンダードを感じるのは、このような被害に対しては、今回の津波の巨大さを強調し、他方で姉吉のような事例では、「先人の知恵」が強調されることである。仮に近代科学ですら「想定できなかった」今回を超える津波が押し寄せた場合には、すべての「先人の知恵」は、文字通り、水泡に帰してしまうというのだろうか。

もう一つ、注意すべきなのは、このような「記念碑」が地元の人びとに、どの程度浸透していたのか、という点である。

もう一つ、注意すべきなのは、このような「記念碑」が地元の人びとに、どの程度浸透していたのか、という点である。

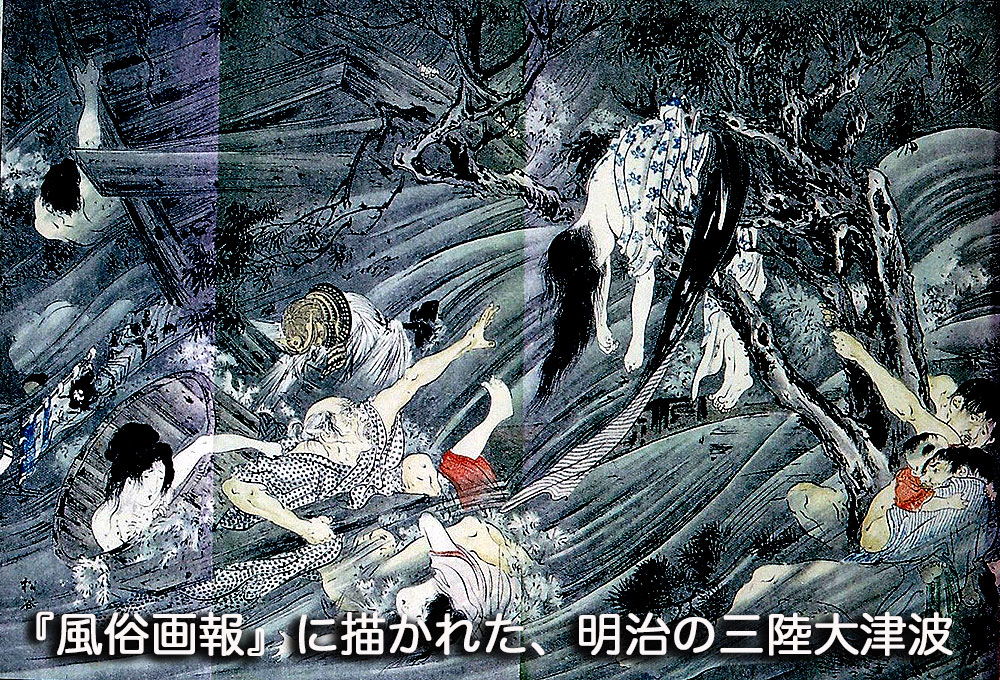

そこで今少し、地域の文脈にそって「記念碑」の系譜について見直す必要がある。民俗学者の泰斗(世間から重んぜられる権威者)である柳田国男は、明治大津波の25年後に三陸一帯を訪れ、海囁(津波)記念碑についても興味深い考察を行っている。三陸では、近代以前の災害として「文明年間の大高潮」が、語らとして「文明年間の大高潮」が、語られることが多かった。しかし、その災害は、地元では「完全なる伝説」と化していた。そもそも、この「大高潮」に関する「金石文などの遣物」が一つもなかったことがその遠因(遠い、間接的な原因)なのかもしれない。

それに対して、1898(明治29)年の「記念碑」は多くの村に建てられている。その意味で、記憶装置として「記念碑」が、この時から意図的に設置されていた。ただこれらの碑の多くは、「恨み綿々などと書いた碑文も漢語」で記されているため、「もはやその前に立つ人もない」という。四半世紀後の柳田の目に映ったのは、「ただ専念に鰹節を削りまたは鯣(するめ)を干している」村人の姿であった。

おそらく、そうやって津波の記憶が薄れていった頃に、1933(昭和8)年の津波がやってきた。その後、雨後の筍(たけのこ)のように建てられた「記念碑」には、柳田が批判したような「漢文」は採用されず、もう少し分かりやすい標語が記されることが多かった。例えば、今回の展示で紹介した六カ所のうち、三カ所では、「大地震どんと沖なりそら津浪」という文言が記され、残りの三カ所は「大地震それ来るぞ大津波」と記されている。格式めいた漢語表現よりも、口語で訴えかける表現が採られている。その意味で、津波を記憶する装置としての「記念碑」は、時代ごとに進歩してきたともいえるだろう。 ただ、これらの震災碑が、ローカルな知識というよりも、地域の文脈を超えた国家や公的な機関によって、もたらされたという側面も否定できない。ここで紹介している碑文の裏面には、次のような文句が記されている。

昭和八年三月三日午前二時三十二分ヨリ二分間二亘ル大地震起ル夫ヨリ 約十五分後気仙郡沖合方面遥ノ海底二大小ノ爆音二回聞コユ後約二十分 ニシテ大津浪来ル其ノ被害区域本県ヨリ北海道二及フ

一 本村ノ被害右ノ如シ 鶴ケ浦湊 死者男二女二、傷者男三女一 家屋流失一戸六棟、半潰二戸、床上床下ノ浸水家屋漁船漁具及耕地 損害多シ

一 損害額三万四千余円

一 津浪ノ高サ、鶴ケ浦湊三.三メートル、以北浜地区迄一メートルヨリ一,三メートル

本願ヲ甫ノ各地ヨリ寄贈セラレタル金品左ノ如シ

金員 五千八百四十四円 物品二千百六十点

畏クモ 両陛下ヨリ御救粗金吏二 塁后陛下ヨリ重傷者二衣服地拉ニ 裁縫料 各宮殿下ヨリ 御救他金 御下賜アラセラル 御仁慈恐催感激に禁ヘス 此ノ記念碑ハ朝日新聞へ寄託ノ義損金二十余萬円ヲ雁災町村へ分配シタル残額ヲ以テ建立シタルモノナリ

薫風謹書 石工菅野伊三郎

この碑文の建立にあたっては、末尾にある朝日新聞社の果たした役割が大きい。東京と大阪の朝日新聞では、津波発生の翌日(3月4日)から、誌面を通して義損金を募った。すると五月末までに21万2,997円余が朝日新聞社に寄せられた。朝日新聞は、この時、同様に義損金を募った他の新聞各社とは異なる配分を行った。21万円余の義援金のうち、5万余を「災害記念碑」の建設資金に指定して、被災した三陸三県に配分したのである。

結果として、宮城県には一万三、一一五円が配分され、被災した六三ケ町村に「記念碑」が建立されることになる。一基あたりの費用は208円17銭、大きさも「高サ五尺、幅二尺五寸以上(台石ヲ含マス〉」と指定され、「被害状況及津浪ノ来襲セル地域等後世ノ参考トナルヘキ記録ヲ表示スルコト」という規格も統一された。地震があったら津浪の用心」という標語案も付され、碑の裏面には朝日新聞の義損金の残額によって建立された旨を明記することが条件とされていた。こうして、記念碑の数は、明治に較べて「昭和津波の場合には一挙に建立例が増えた」とされる。

マスメディアの先導と行政の規格化によって、これらの「記念碑」は建立されたわけである。しかも、碑文には、皇族による「救他金」の「御下賜」も明記されている。災害を通じた「国民」の再表象、再統合をそこにみることもできるだろう。もちろん、実際に義援金を寄付してくれた全国の人びとに感謝する当地の人びとも多かったに違いない。また、「救地金」を下賜された皇族への感激を石碑の文言とともに共有した人びともいたはずである。

しかし、多くの人びとにとって、碑文はどこかよそよそしい標語以上のものでなかった可能性も否定できないし、そのような地元側の感性を責めるわけにもいかない。それらがよく似た文言、範型で作られ、各村落に配置されていることによって、逆に関心を失わせていた可能性もある。震災記念碑は、行政がフォーマットに従って建立したものであり、地域の生活を必ずしも反映したものではなかったからである。公定的なモニュメントでは、そこにこめられた意図、記意か捲莞る。公定的なモニュメントでは、そこにこめられた意図、記憶の継承が困難である可能性を示している。そのことを象徴的に示す事例が2012年の冬の小々汐で見ることができる。

▶︎モニュメントをめぐる実践

すでに述べたように小々汐地区の「記念碑」は津波に倒されたまま、道の海岸線側に横たわっている(下図参照)。この記念碑のすぐ側、道をはさんだ山側には、震災記念碑とあまり大きさの変わらない金比羅碑と、その半分より少し小さい金花山(金華山)の碑が並んで立っていた。この金比羅碑と金花山碑は、小々汐の人びとが、漁の豊漁と海上安全を祈願して、1894(明治27)年にこの地に建立したものである。

これら二つの碑は、津波で倒壊したものの、2021年の夏に地元の人たちによって建て直されることになった。明治に建立されたこの石碑は、小々汐の人びと、とりわけオオイ(総本家)である尾形家を中心に祭祀され、人びとの生活のなかでかけがえのないものとしてあった。結果として、金比羅碑と金花山の碑は、現在、気仙沼の海に向かって並び立っている。当地の人びとは、昭和の津波記念碑ではなく、地元の社会組織が支えてきた明治以来の金比羅大権現の碑を建て直すことを選択したわけである(上写真右参照)。

この事例には、少なくとも二つのことが示唆されている。

一つは、何かを記録するモニュメントがあるだけでは不十分、ということである。そして、二つ目に逆説的なことだが、石というメディアの有効性を示すものでもある。すでに記したようにこの石碑は、明治中頃に建立されていた。明治、昭和の大津波、さらに今回の平成の大津波の後まで、この碑は小々汐の人びとの生活とともにあった。約120年近くにわたり、小々汐の人びとはこの碑に祈りを捧げてきたのである。つまり、何かの「知恵」や「信仰」を継承し、共有するためには、モニュメントへの人びとの働きかけ、実践が必要であるということである。

例えば、川島秀一は、津波の記憶の仕方について、「体に刻まされた知識」を重視しながら、それらを継承するための実践の事例を紹介している。そのなかには、昭和の大津波のあった日を「津波記念日」として、「津波の歌」を歌っていたと言う岩手県大船渡の事例や、1854(安政元年)に南海地域を襲った大津波の際に、自らの田地の稲を燃やして避難路を照らした浜口梧陵に関する事例が示されている。彼の50回忌を記念して地元では、「津波祭」を開催するようになり、その営みは、今日まで継承されている。また、大阪市内にも安政の津波の事績を記した記念碑が存在している。この記念碑の「年々文字よミ安きやう墨入れ給ふべし」の文言に従って、毎年、お盆の前に碑に墨を入れて文字を際立たせているという。

これらの事例からもわかるように、あるモニュメントとそれらへの人びとの実践が重なりあったときに、モニュメントに刻まれた教訓、あるいは知識は、はじめて意味をもつものとして理解されることになる。このような事例は、先に紹介した神社や地名など、多様なモノやコトから記憶を拾いだそうとする努力とも重なるものかもしれない。しかし、そこでも注意しないといけないのは、「先人の知恵」に有効性を見いだす研究者の眼差しのなかに、きわめて近代的な眼差しが潜在していないか、という点である。

むしろ、ここで注意を促しておきたいのは、記憶や知識には、現実的な効用、機能といった側面とは質的に異なる思いが込められているということである。人びとにとってモノを残したり、新たに建立したりすることは、「防災・減災」よりも重視されることが含み込まれているともいえる。このことを考えるうえで、もう一つ、注意すべきモニュメントの存在を紹介しておきたい。

▶︎供養と鎮魂のモニュメント

(写真下右)は、鹿折地区の錦町にあった老人ホームの跡地に最近になって建てられた庚申塔と地蔵尊である。震災後に人の手によって急ごしらえで作られたもののようだが、いつ、誰が建てたものかはわかっていない。

これらの「碑」が、震災以前にどこにあったのかも定かではない。しかし、庚申碑はあちこちが破砕しており、津波で運ばれてきた可能性が高い(写真上左)。廃棄物が撤去されたものの、整地後は造成も進まない野原の一画に、この庚申塔と地蔵はたたずんでいる。

このモニュメントは、「記念碑」とは異なり、むしろ、「津波石」のようなモニュメントに近いものかもしれない。あるいは、現在、気仙沼で問題になっている。「第十八共徳丸」とも重なる部分がある(写真下右)。これら全てに共通するのは、津波によって海(の方)から運ばれてきたモノであり、人びとの記憶に津波の凄まじさを刻印するという点である。そのため、それ自体が二次的な被害をもたらした「第十八共徳丸」 のような存在は、ネガティブな記憶を呼び起こすとして撤去を求める声と、だからこそ、津波の記憶を後世に伝えるために保存すべきであるという意見が対立することにもなる。

しかし、三陸の多くの地域では、このような津波によって運び込まれたモノを保存し、被災の経験を想起させようとする営みがあったのである。津波で運ばれた石を「龍神石」としたり、あるいは「恵比寿」と読み込んだりするのは、人びとが擢災後に日常生活を取り戻していくなかで、なんとか折り合いをつけるまさに「知恵」のあり方だったのではないだろうか。おそらくそこには、津波後に再編された地域の社会組織なり、宗教的な職能者たちの存在があったと考えられる。

ここに紹介した庚申塔と地蔵も、津波で被災し、この場所まで運ばれてきた。ただそれは、単なる石ではなく、地震前にはどこかの場所の信仰の対象でもあった。つまり、津波の経験を記憶するだけでなく、津波による死者を供養し、被災した存在への哀悼と鎮魂をの思いが込められていることになる。津波の直後に添えられた花々、初盆に海に流された供物と同様に、それらは教訓を記録したり、記憶を保存したりするようなものではない。

川島は、「記念碑」と「供養塔」との差異についても、興味深い視点を述べている。彼によると先の柳田の記述には、明治の大津波の「記念碑」は紹介されているものの、「供養塔」については見落とされているという。実は、明治の津波では、「記念碑」よりも「供養塔」のほうが数多く建立されていたのである。それが、さきにみたようなメディアの援助や行政の指導によって、昭和の津波では、その数が逆転することになった。

「記念碑」には、「今後の津波に対して安全を確保するための警鐘を鳴らすことに意味」があり、その意味で「過去から未来へ向かって流れている直線的な時間が想定されている」。それに対して「供養塔」は、「あくまで津波で亡くなった過去の人たちへ向けられて」おり、しかも、「「供養」は一過性のものではないので、何度も故人に対して行われる」。それは、「年中行事や回帰的な時間の中で行われる」という。

注意すべきなのは、津波はいつか必ずやって来るという意味では、周期的で回帰的な時間性をもっている点である。そのことが、「記念碑」と「供養塔」の並立を促してきたともされるし、時と苦によっては、モニュメントのなかに両方のニュアンスが含み込まれることにもなったのである(写真上左)。

それらは、長い時間をかけて、日常生活のなかで量じる死や災厄の記憶とも重なりあい、昇華されていくものかもしれない。

それらは、長い時間をかけて、日常生活のなかで量じる死や災厄の記憶とも重なりあい、昇華されていくものかもしれない。