邪馬台国・近畿説

■邪馬台国(近畿説)

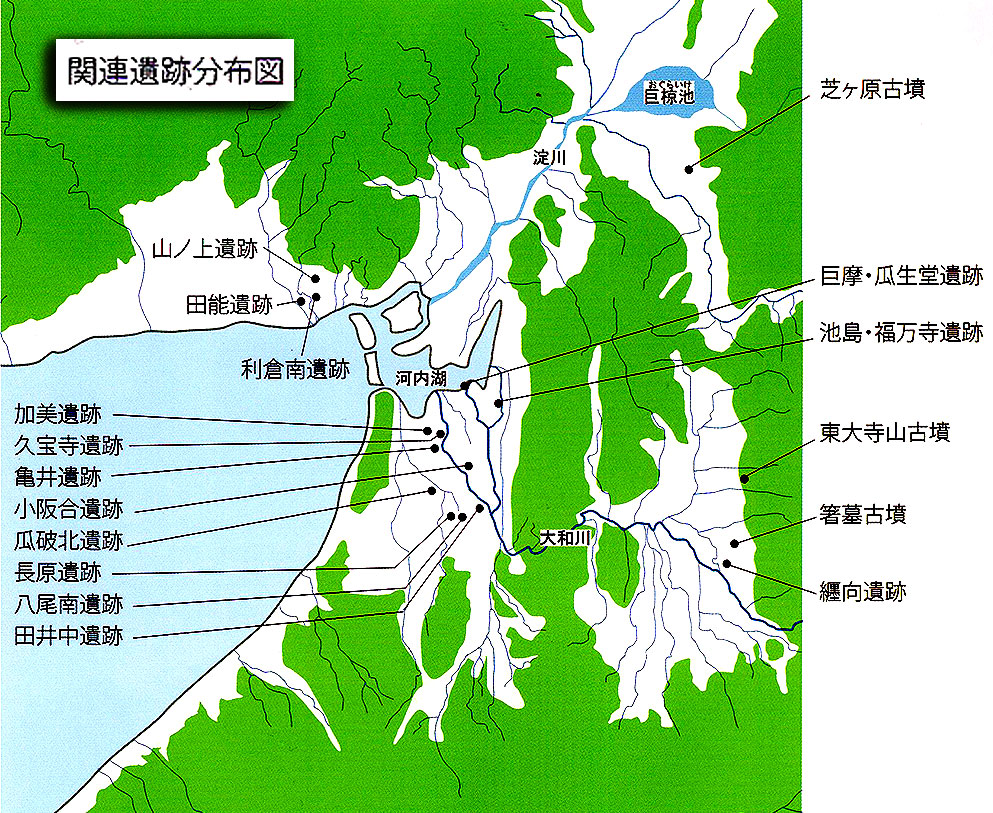

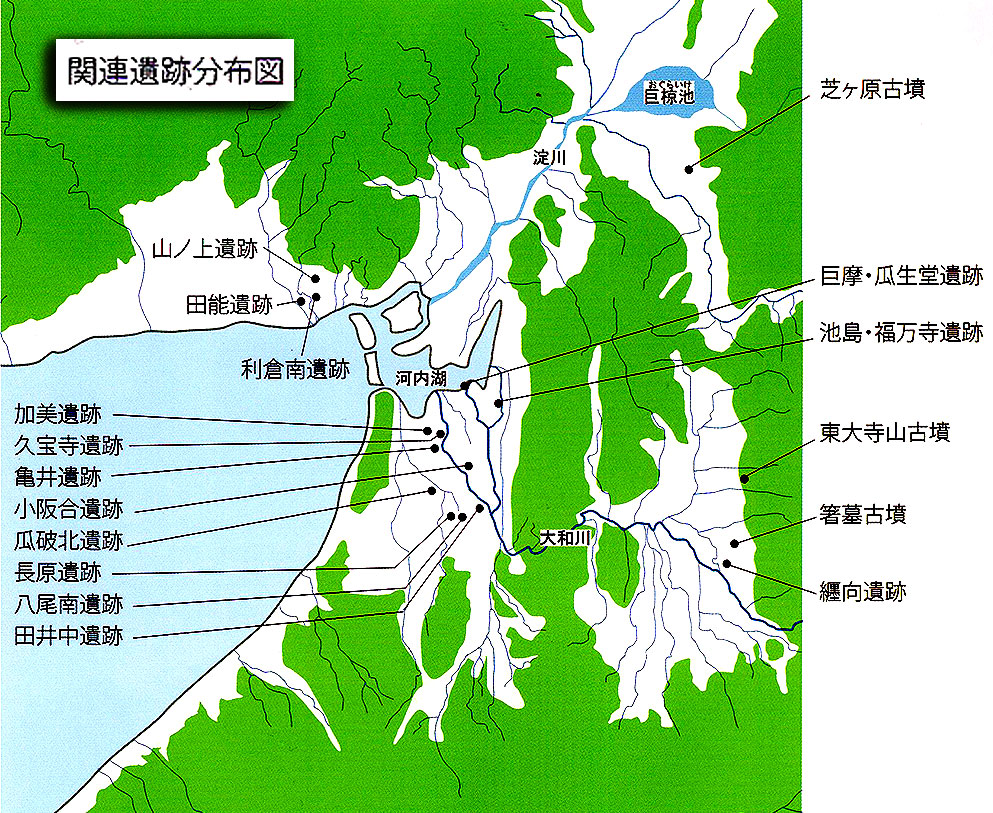

■ 第1節 九州からのさざ波

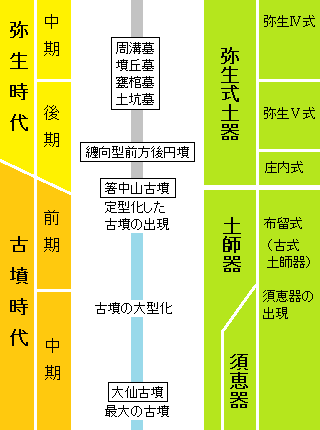

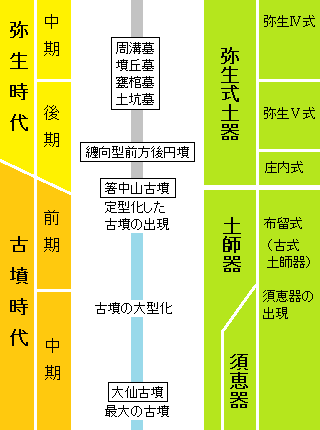

九州には中国大陸や朝鮮半島から多量の金属器がもたらされた。それをうけて、盛んな金属器生産や銅鏡をはじめとする多種多様な副葬品が王墓に納められるようになる。同じ頃、近畿でもそうした大陸系、半島系のぶんぷつ文物の流入が始まりつつあった。

-1.jpg)

-1.jpg)

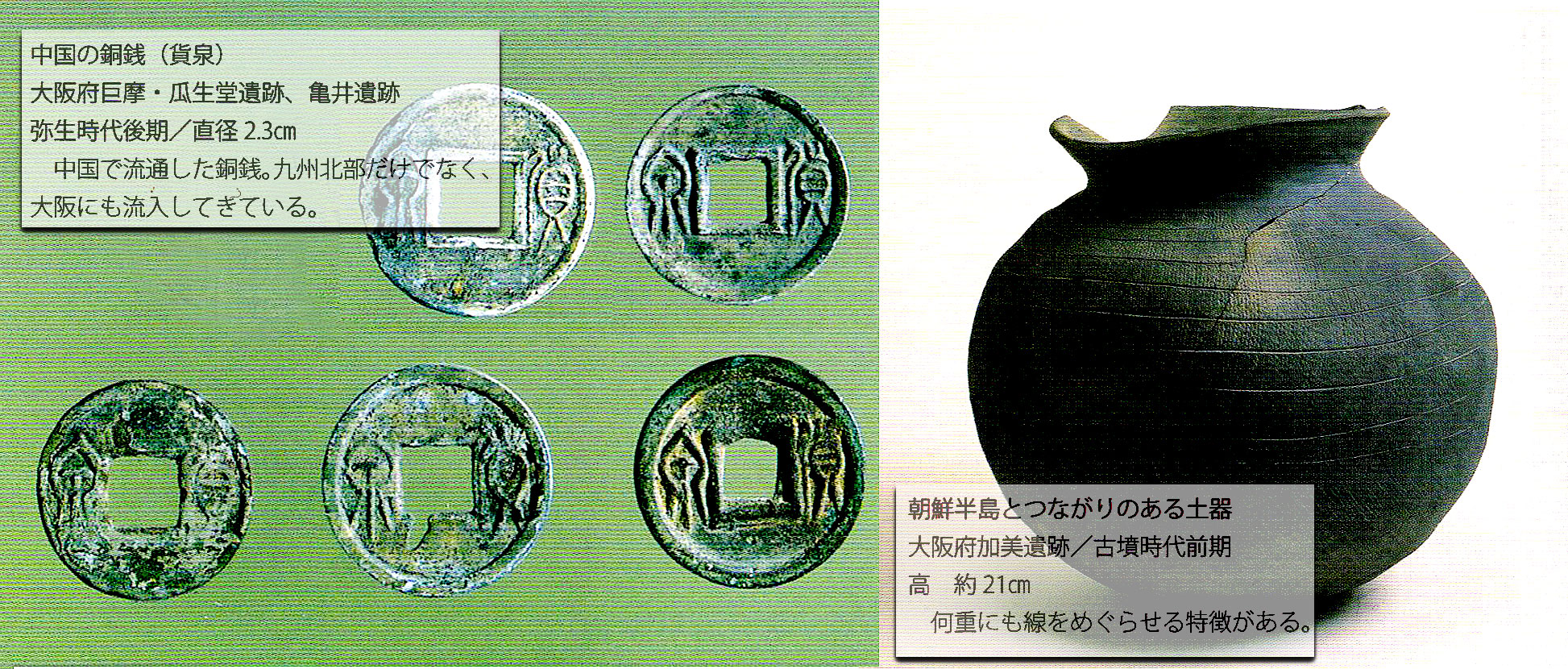

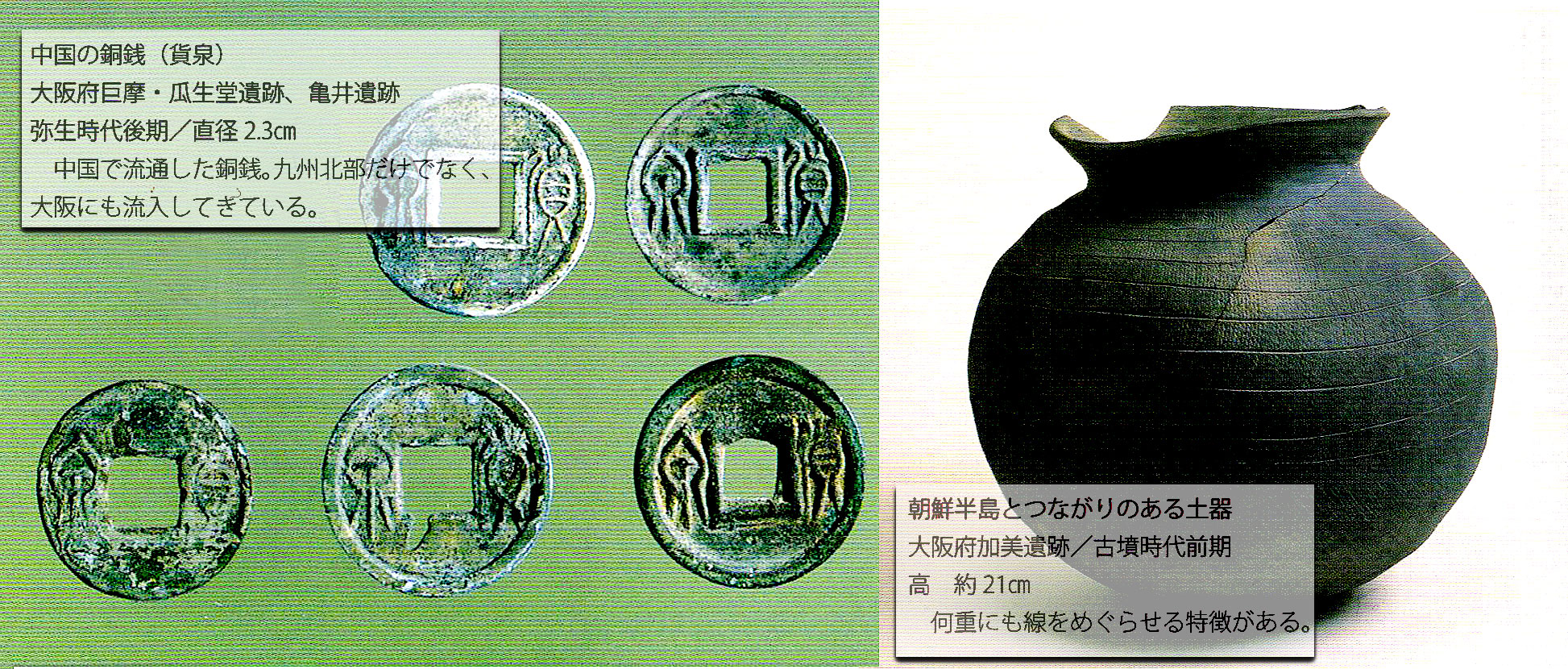

近畿でもその姿が確認されているものの代表例に、中国王朝の「新」代(王莽)の銅銭の貨泉がある。また、このほかに中国製のものと考えられる素環頭(そかんとう)の鉄刀もある。これらの文物は当時の社会では、極めて稀少なものだ。

その数は現在のところ九州と比べて圧倒的に少ない。中国大陸・朝鮮半島に地理的に近いという特性を生かして、先進的な技術・物資を有していた九州と比較して、近畿のそれは、ともすれば貧弱にみえがちである。

とはいえ、数量的には稀少であっても、そこにあるという事実は、極めて重要である。それはとりもなおさず、地理的な要因を克服して、それを保有できるだけの条件を満たす存在を北目景に認めることができるからである。その様子は、さざ波のように弱く微かな徴候ではあるが、モノに対する意識の変化が進行していったさまを示すのかもしれない。以後、近畿における弥生時代中期以後の社会構造の変化の様子を、墓や装飾品を中心にみていこう。

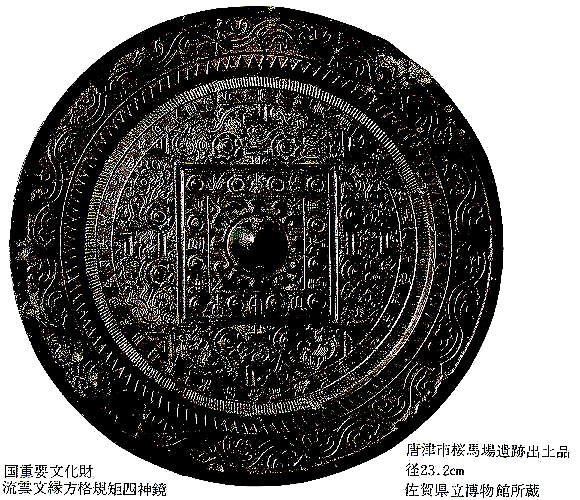

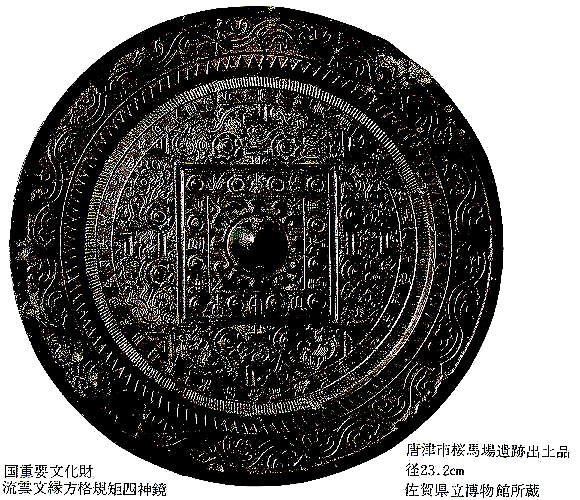

▶︎中国鏡の分割

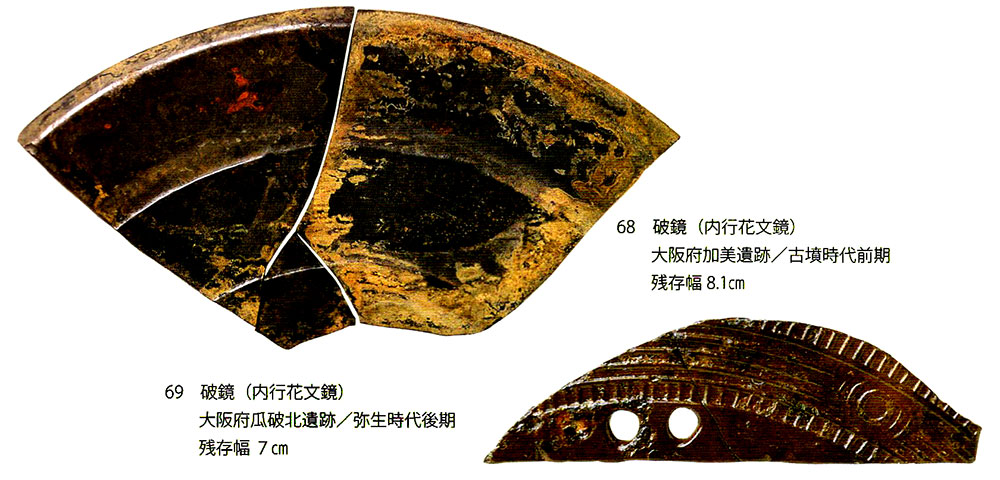

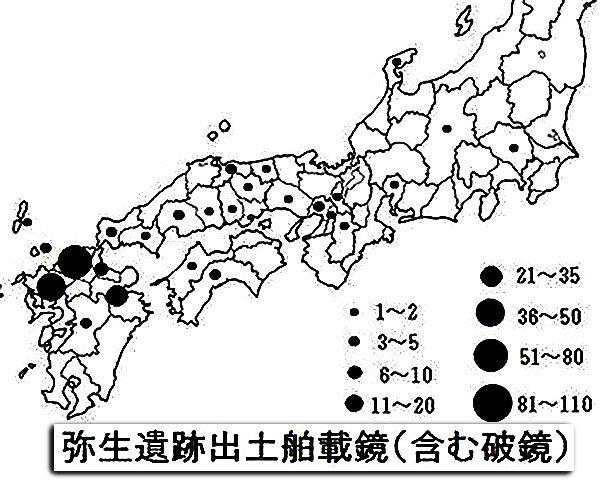

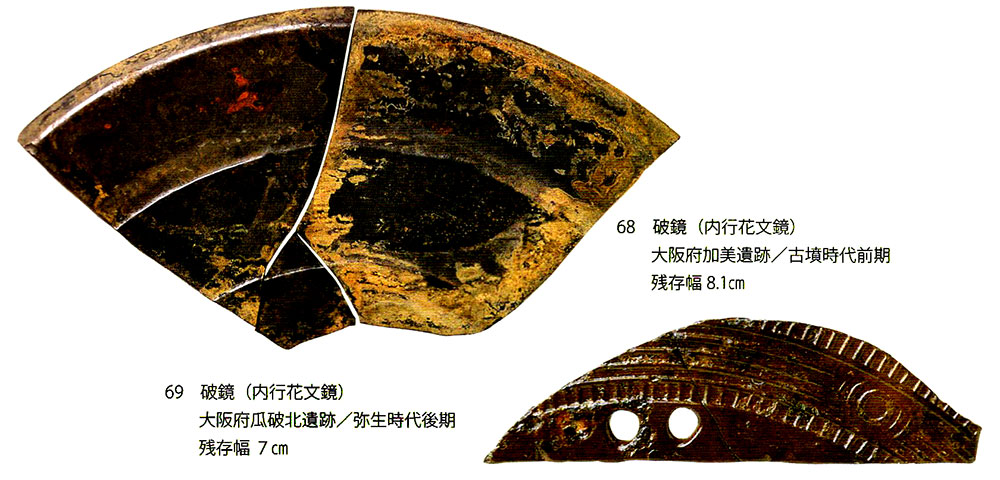

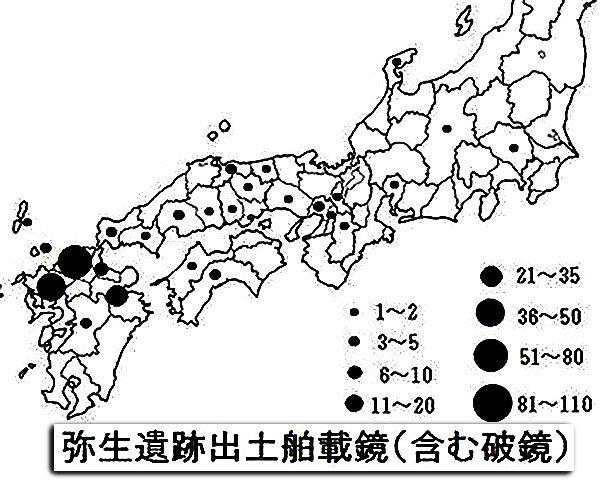

弥生時代の後期〜古墳時代の前期にかけての遺跡を調査していると、しばしば鏡が出てくることがある。それらの鏡は、多くが船載(はくさい・船にのせて運ぶこと)の前漢鏡で、しかもその大半は割れている。これらの鏡の破片は、割られた縁を丁寧に研磨して滑らかにするものがあるほか、瓜破北遺跡の鏡片のように、紐を通して使用していたかのようあなな孔をあけるものもある。考古学では、こうした破片の鏡を「破鏡」と呼んで意図的に割られたもの、という評価を与えている。鏡本来の機能は、鏡面部分を姿見として用いることである。あえてその機能を崩すところに、当時の人びとの鏡に対する価値観が凝縮されていそうだ。なぜ、当時の社会では重要なはずの中国製鏡を惜しげもなく割ってしまうのか。

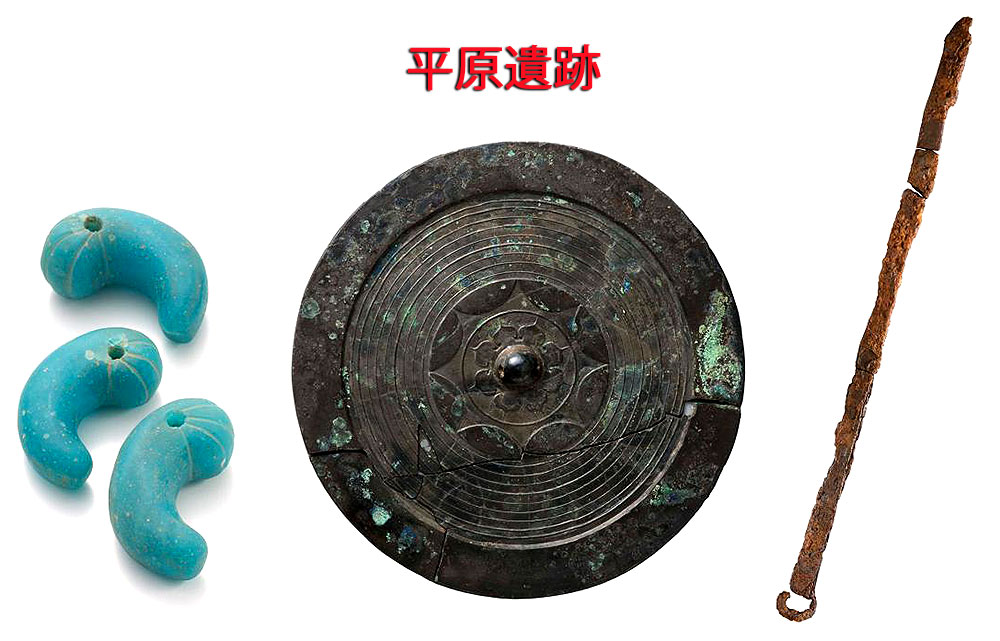

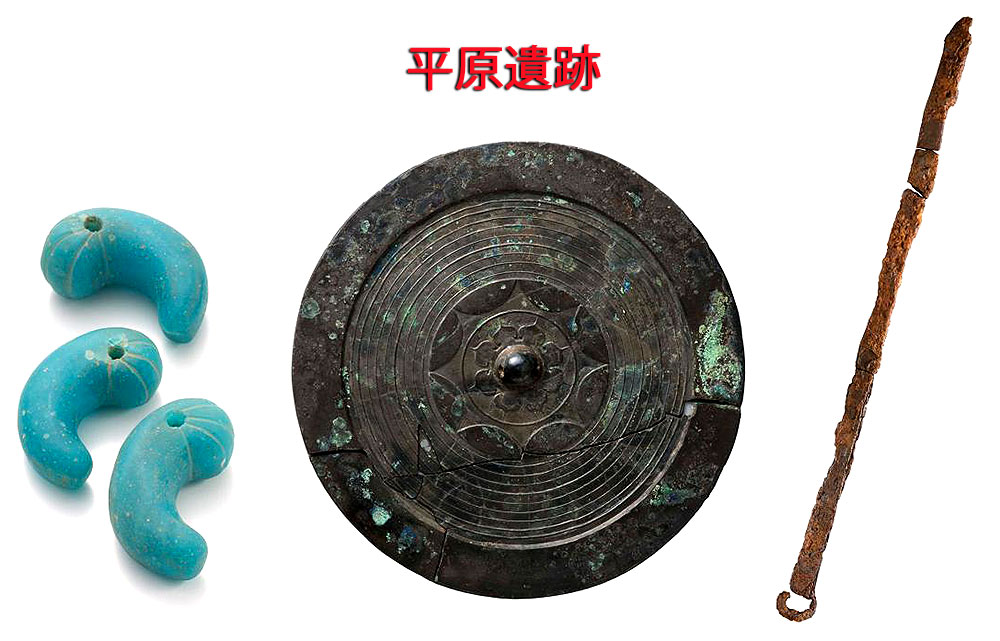

この「鏡を意図的に割る」という現象はなにも近畿だけに認められるものではない。九州でも認められ、平原遺跡方形周溝墓にみられるような破砕行為のほかに、漢鏡保有層の拡大という点で、鏡が従来とは異なった意味合いを増大させたものもあると理解されている。

鏡の保有者がこれを割って分配することで、集団としてのつながりを示したのかもしれない。鏡の大きさが概ね9㎝前後にそろっていることにも意義があるのでは、とする意見もある。画文帯神獣鏡を頂点とする副葬品の秩序が作られた古墳時代にあってもこうした行為はしばらく続く。

画文帯神獣鏡は、奈良県内では上牧町の久渡(くど)3号墳(3世紀後半)で平成23年に出土した。 12年にも、最古級の古墳とされる桜井市のホケノ山古墳(3世紀中ごろ)で出土しており、12年ぶりの発見だった。 いずれも中国製で、精緻(せいち)な文様がある。

内行花文鏡(ないこうかもんきょう)とは、後漢代の中国や、弥生時代から古墳時代にかけての銅鏡で、大陸から日本列島にもたらされた船載鏡と、日本列島では模造して作られた仿製鏡(倭鏡)が作られた

▶︎小型の日本製鏡

弥生時代後期から古墳時代にかけて、直径10㎝未満程度の小さな鏡がみつかることがある。一般的に小形佑製鏡(こがたぼうせいきょう)と呼ばれるこれらの鏡は、前漢代につくられた銘帯連弧文(めいたいれんこもん・内行花文・ないこうかもん)日光鏡(にっこうきょう)や銘帯重圏文(めいたいじゅうけんもん)日光鏡をその原型としてつくられ、このほかに文様をもたない素文鏡(そもんきょう)もある。いっかん一貫して大型の鏡を求めてきたこの時代の鏡としては、極めて限定的に大きさを揃える点も特徴と言えよう。

鏡の文様は、原型となった中国鏡に近いものもあれば、文様の意図が崩れ抽象化したものもあり、その崩れ具合から、つくられた時期の新旧を示すと考えられている。 これらの鏡は、高倉洋彰(たかくら ひろあき)氏によって詳細に分析され、それぞれ大きく第Ⅰ〜Ⅲ型の三つに分類されている。このうち、第Ⅰ型は朝鮮半島と北部九州、第Ⅱ型は北部九州、第Ⅲ型は北部九州以外の地域で製作されたとされる。

先にみた破鏡同様、出土する遺構は、墳墓などの埋葬に伴うものではなく、集落や祭祀遺構など、ムラの跡と考えられるところからのものが大半を占める。

また、鏡の大きさもこれに呼応するとともに、鏡背(きょうはい)の文様によっても一定の優劣が認められる。九州との地域性もあるのだろうか。明らかにされねばならない事柄は多い。

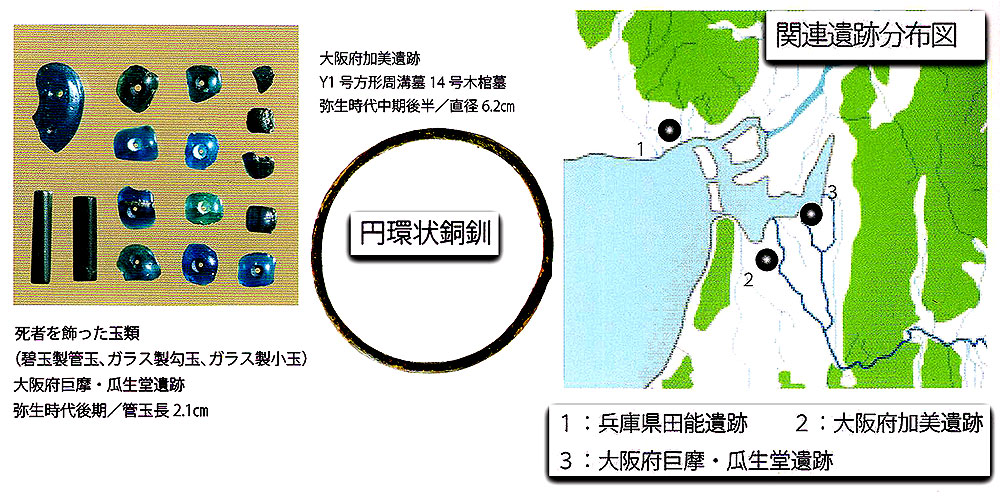

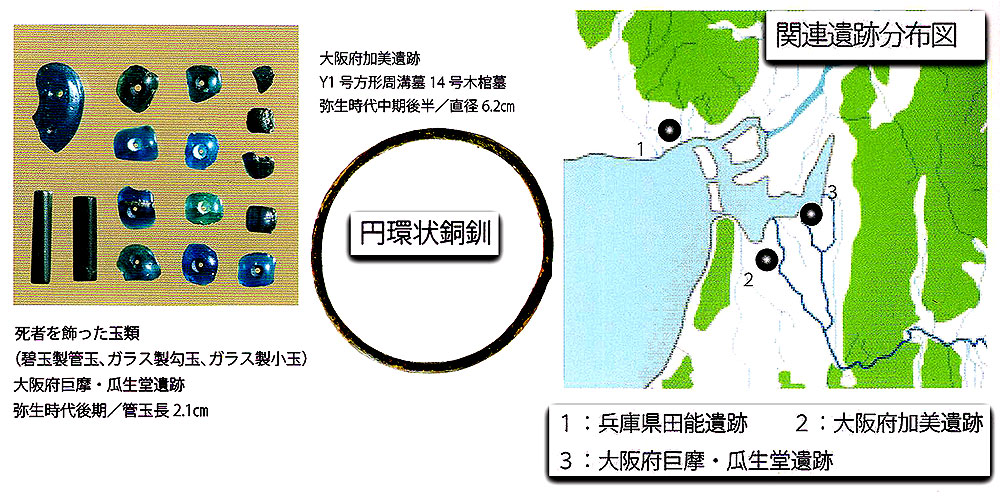

▶︎副葬品をもつ墓・・・田能遺跡・加美遺跡・巨摩・瓜生堂遺跡

九州の墓は甕棺墓・木棺墓を中心に豪華な副葬ひん品をもつもので、まさに王墓と呼ぶにふさわしい内容を誇っていた。

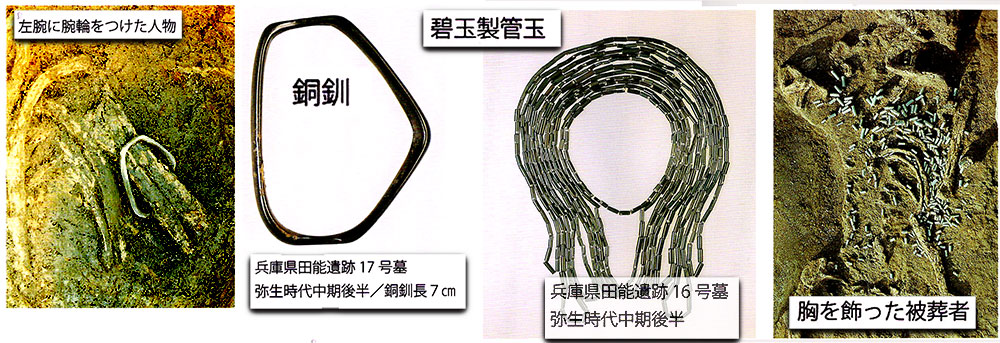

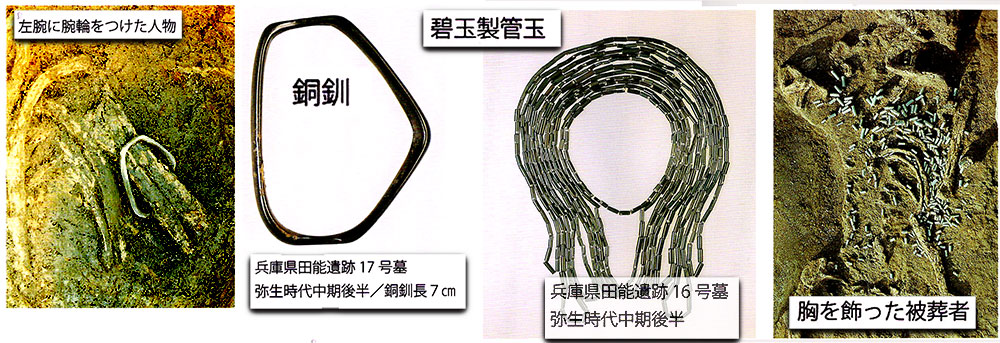

釧(くしろ)は古代の日本の装飾品で腕輪の一種

近畿の墓はどうか。近畿では一般的に方形周溝墓という周囲に溝を掘って土を盛り上げた背の低い墳丘をもつ墓制が採用されていた。こうした方形周溝墓は、家族墓としての位置づけがなされ、事実、副葬品をあまりもたない墓であることもこれを補強し、近畿の社会構造が墳墓祭祀に依存しないことを示すと考えられている。

とはいえ、近畿としては例外的に、豪華な副葬品をもつ墓もある。ここでは、代表的な遺跡を紹介し、弥生時代中期の近畿の墓がどのような内容を示すのかをみていこう。

兵庫県田能遺跡は、尼崎市田能に位置する遺跡である。全部で17基の墓がみつかったが、そのうちの第3号方形周溝墓の埋葬施設の17号墓からは、白銅製銅釧一点、16号墓から碧玉製管玉が632点、それぞれ出土した。いずれも成人男性を埋葬したとみられ、出土状態からは、着装した状態での埋葬が想定できる。

大阪府加美遺跡は大阪市平野区に位置する遺跡である。南北26m、東西15m、高さ2mと、河内地域で最大級の規模を誇る墳丘墓がみつかった。時期は同じく弥生時代中期の後半である。l号方形周溝墓と呼称されるこの方形周溝墓は、墳丘上に大小様ざまな23基の木棺墓が配置されている。木棺墓には墳丘墓上に占める位置とその構造から、一定の優劣が認められる。また、14号主体部と2号主体部からは、白銅製銅釧がみつかっている。いずれも成人女性を埋葬したとみられ、出土状態からは、着装した状態での埋葬(14号主体部)と、埋葬時に置かれたもの (2号主体部) の二者があるとされる。このほか、三角形のガラス製小玉(2号主体部)や勾玉(1号主体部)などがみつかっている。

これらの方形周溝墓の副葬品には、共通点がある。銅の腕輪(鋼釧)を有することだ。この銅釧は、田能遺跡のものはゴホウラ製の立岩型貝輪を模倣したと考えられ、一方の加美遺跡の円環状銅釧は楽浪郡、もしくは朝鮮半島南部にその系譜を求めることができる。

こうした装身具は単にアクセサリーとしての機能以上に「威信財」としての役割をもっていたと考えられる。こうした装飾品は、手に入りにくいものだったためか、半分に割れたガラス製の小玉にさらに孔をあけていたものもある。なお、このガラス製小玉は幼児の埋葬に伴っている。稀少材の幼児への埋葬という点から、墓群の構成を考える上で、重要な資料と言えるだろう。

その他を凌駕(りょうが)する規模の周溝墓と、そこにある「威信財」としての装身目一ハ、こうした装身貝を独占して副葬品として所有する被葬者。近畿の首長の姿は九州のそれとは異なるものの、他の墓と比して一定の優位性を示す点で、興味深い。(正岡)

■ 第2節 倭国女王の誕生

これまでみてきたように、弥生時代中期の社会は乱立するクニと「王」たちの時代であった。

それぞれの 「王」は、それぞれの形で権力の象徴を保持し、その保持された内容は、量の多寡はあれど、墓への副葬という形をとって現れる。

一方、弥生時代後期末から古墳時代前期にかけては、物資の流れと集積対象が大きく変化する。

それは、画文帯神獣鏡(がもんたい)と三角縁神獣鏡(さんかくぶち)を代表とする、鏡群によって構成される副葬品序列の再構築という新しい価値観の創出であった。

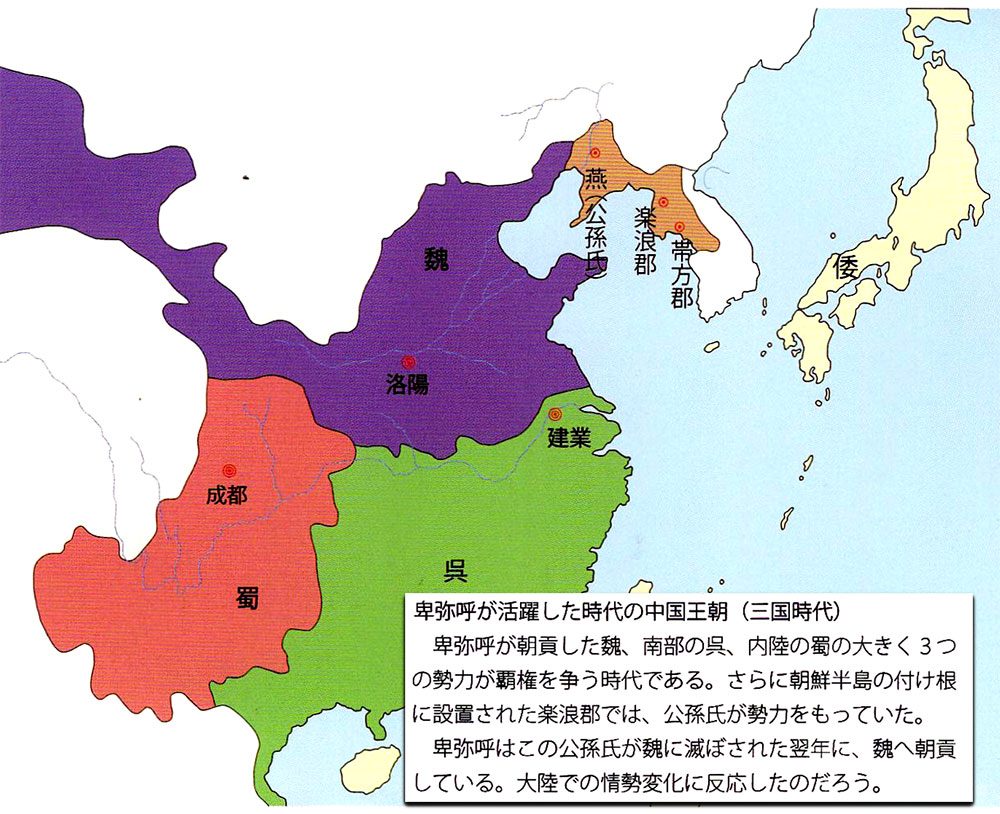

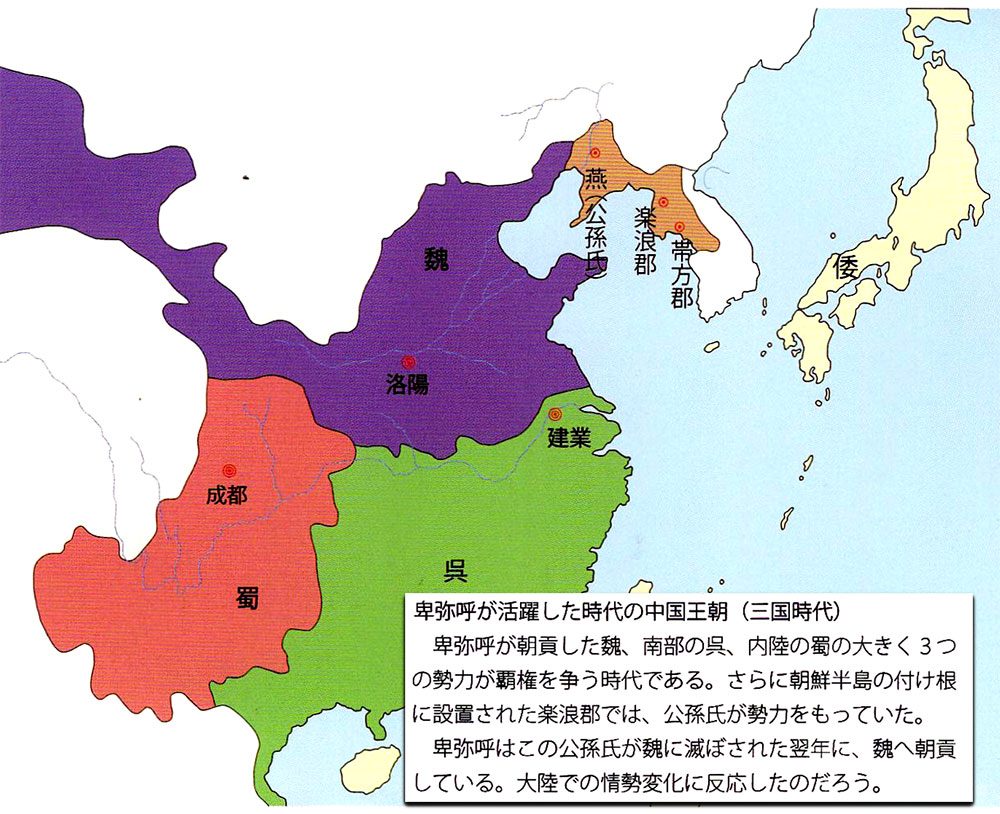

この時期は、倭国女王「卑弥呼」が魂への朝貢(ちょうこう)を行った景初3年(239)、すなわち三世紀前半とされる。

中国大陸における王朝の交替と「三国時代」という中国史上稀に見る戦乱の時代、公孫氏(こうそんし)の滅亡と高句麗の攻略などにみられる朝鮮半島における軍事的な緊張という東アジア全体を取り巻く社会的緊張の中、日本列島における対外交渉は、卑弥呼の魂への朝貢という形をとって現れた。

その時期と相前後して、日本では先に述べた物資の流れと集積の対象が大きく変化する。その変化はとりもなおさず「倭国女王」の誕生と、中国の後ろ盾を背景とする権力の象徴の分配という古墳時代への幕開けを示すものであった。その様子はどのようなものであったか。墳丘墓や古墳に副葬されたものからみていこう。

▶︎青銅製の腕輪をもつ古墳・・・芝ケ原古墳

弥生時代後期末から古墳時代前期初頭にかけて、古墳の先駆けのような墳丘墓が近畿各地でみられるようになる。それらは、独立した前方後円形もしくは前方後方形の墳丘をもち、青銅製品をはじめとする副葬品を主体部に納めるという従来の近畿の墓制とは異なる内容を示している。

そうした墳丘墓の一つ、芝ケ原古墳(墳丘墓)は京都府城陽市、木津川東岸の丘陵先端部に所在し、長辺21m、短辺19mの長方形墳丘の南側に突出部がつく前方後方形を呈する墳丘墓だ。

埋葬施設は前方部の主軸に沿って配置された隅円(すみまる)長方形の土壌に木棺を納めた木棺直葬と想定され、木棺は長さ3m、幅0.7mを測る。相内からは北側を中心に、四獣形鏡1面・銅釧2点・ヒスイ製勾玉・碧玉製管玉・ガラス製小玉がみつかった。埋葬施設上からみつかった庄内式期の壷から、墳丘墓の時期は3世紀中葉と考えられている。

副葬品のうち、四獣形鏡は著しく変形した獣帯を内区の図像としたもので、一般的に文様の退化から新しい傾向を示すものと考えられてきたが、先に述べた土器の示す年代によって修正が図られている。銅釧は車輪石形で、カサガイ製の貝釧をもほう模倣したとされる。鏡を除けば基本的に着装したものをともに埋葬したものと考えられ、出現期古墳(墳丘墓)の副葬品組成を考える上で、欠かすことのできない重要な資料と言える。

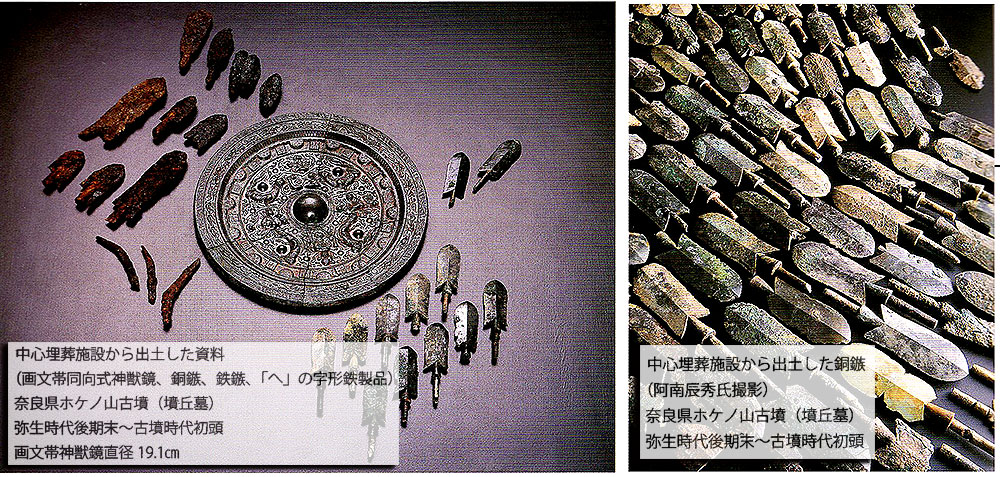

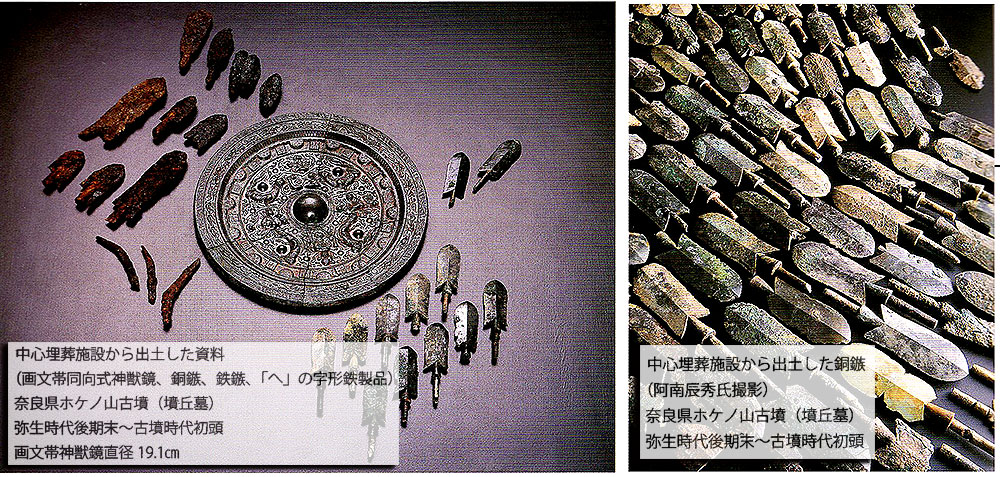

▶︎大きな墳丘をもつ墓の出現・・・ホケノ山古墳

奈良盆地の東南部、現在の奈良県天理市から桜井市にかけての山麓部は、古墳時代前期を中心として、巨大な古墳が集中して築かれた地である。

これらの古墳群は、北から順に大和古墳群、柳本古墳群、そして箸中古墳群と呼ばれ、日本列島における古代王権の成立を考えるうえで重要な地であることは衆目(多くの人の観察)の一致するところである。

ホケノ山古墳(墳丘墓)は箸中古墳群に含まれる、全長約80mの前方後円形の墳墓である。直径約60mの後円部から約20mの前方部が突出する。

埋葬施設は後円部の中央部に、ほぼ南北に沿った形で設けられていた。木材で構築した木槨(もっかく)部分と、その周囲に石を積み上げて構築した石槨部分からなる二重の構造をもつ「石囲い木槨」という特殊な構造をした埋葬施設で、日本においてはホケノ山古墳が初めての発見事例となる。木槨には床板はなく、大小の石を敷き並べ棺を安置する構造となっている。

木棺は床面の形状や残存した破片などから、長さ約5.3m、北端幅約1.25m、南端幅約1.05mで、北小口が南小口よりやや広い形態を示す舟形木棺であったと考えられている。コウヤマキでつくられており、棺底表面が広い範囲で焼け焦げていることから、安置以前に強い火を受けたものと考えられる。

石囲い木槨内部からは、ほぼ完形の画文帯同向式神獣鏡や鋼鉄などの青銅製品、素環頭大刀や鉄刀・鉄剣、「へ」の字形鉄製品などの鉄製品、そして土器など多量の副葬品が出土した。

出土状況から、画文帯同向式神獣鏡と刀剣類は相内に副葬されたことが明らかとなっている。それ以外の多くは棺上(かんじょう)もしくは木槨か石槨の上に置かれていたと考えられている。

このような豊富な出土遺物のうち特筆すべきは、画文帯神獣鏡であろう。ホケノ山古墳出土画文帯同向式神獣鏡について、樋口隆康氏は文様の精緻さや鋳上がりの良好さから舶載鏡であり、かつ文様や銘文などから三世紀前半から末にかけて製造された可能性が高いと指摘している。

樋口氏の見解に加え、他の出土遺物から、この古墳は三世紀前葉から中葉に築造されたと考えられる。そうであれば、画文帯同向式神獣鏡は、中国より輸入された後、さほど間を置かず同墳に副葬されたと考えられる。すなわち、被葬者は卑弥呼と同じ時代を生きた人物と考えられるのだ。

ホケノ山古墳は墳丘形態や埋葬施設から弥生時代の系譜を継ぐ墓である可能性が残る。その一方で、墳丘中央にあったと思われる長方形の段や、埋葬施設を囲繞(いじょう・周りをとりかこんでいること)したと考えられる土器群は西殿塚(にしとのづか)古墳や桜井茶臼山古墳などの前期古墳につながる要素である。

弥生墳丘墓から定型化した大型前方後円墳へ。ホケノ山古墳はこの過渡期に築かれた墳墓と考えられる。そのような墳墓が纏向(まきむく)の地に築かれた歴史的意義は大きいと言えよう。

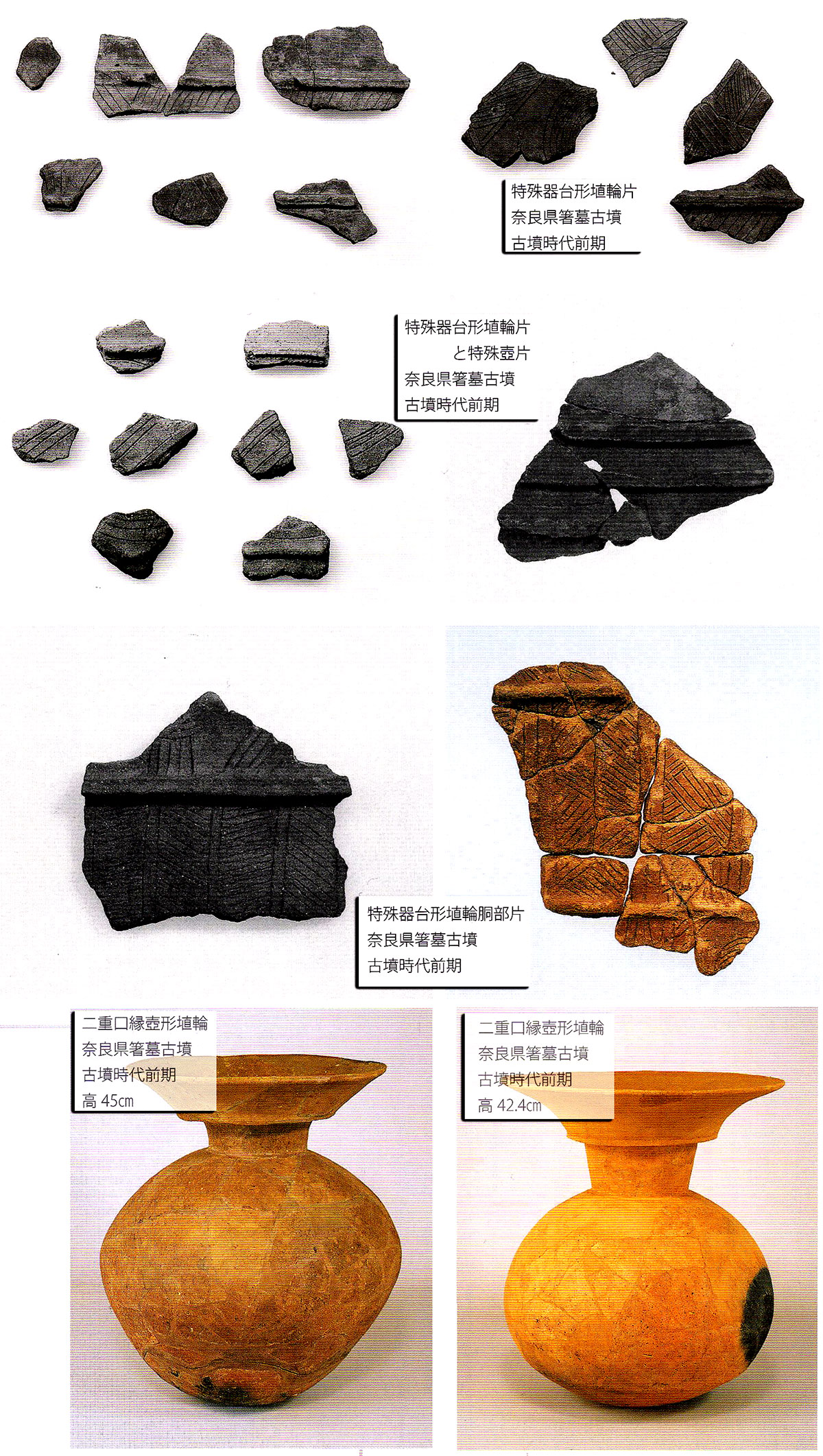

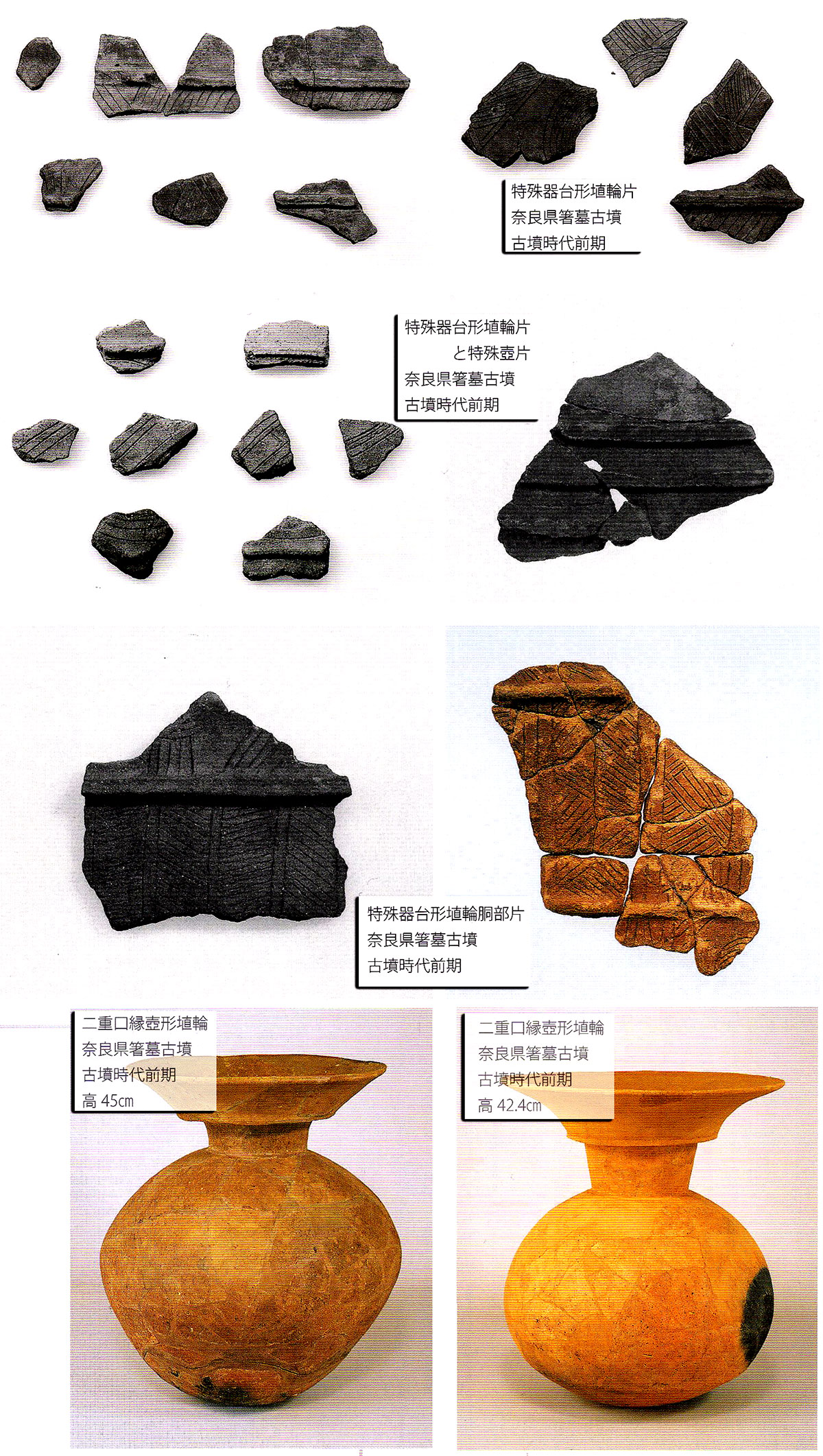

▶︎整った形の前方後円墳・・・箸墓古墳

奈良県桜井市に所在する箸墓古墳は、箸中古墳群の中心となる、全長二七六mを測ると考えられる前方後円墳である。

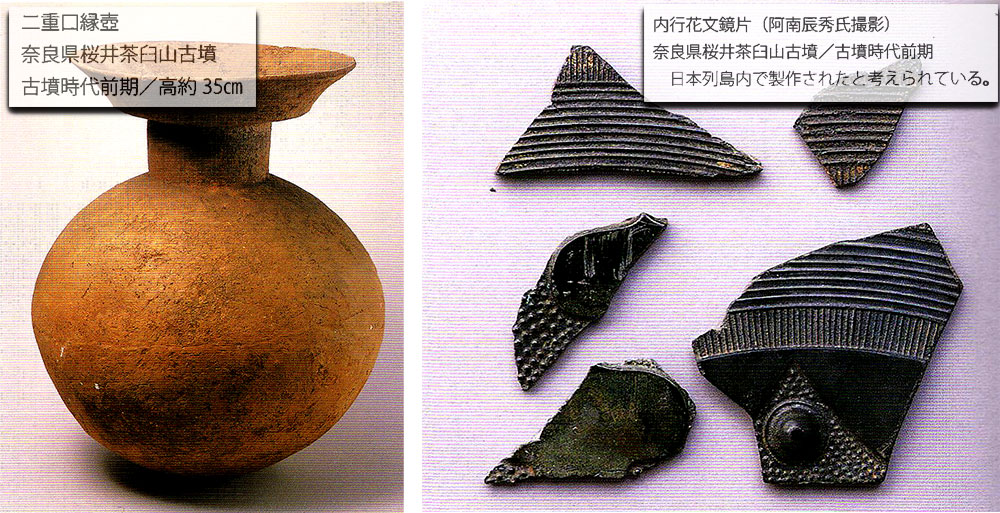

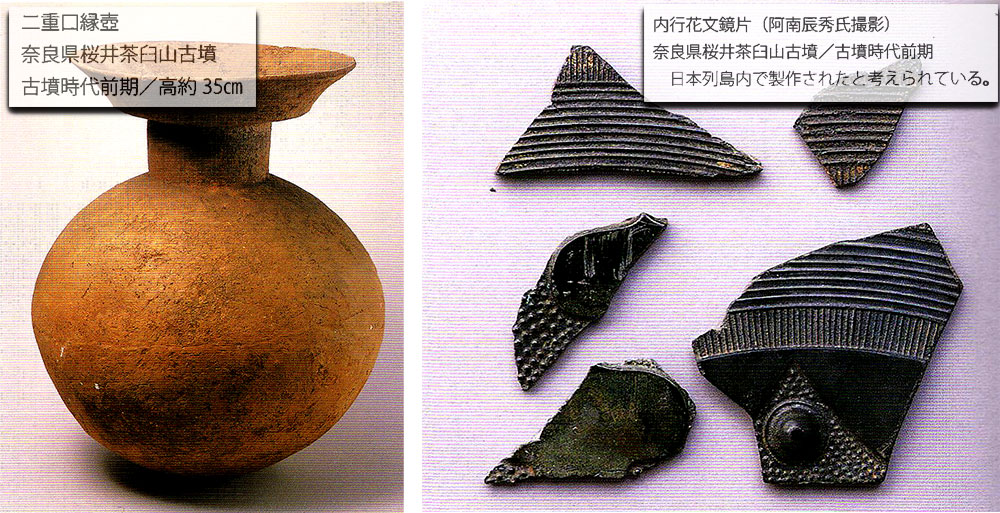

後円部や前方部から出土した特殊器台(きだい)や特殊器台形埴輪、二重口緑壷(にじゅうこうえんつぼ)形埴輪、そして墳丘裾部(ふんきゅうすそぶ)の周濠(しゅうごう・古墳の周囲に掘られた堀をさす)から出土した土器から三世紀中葉頃に築かれた古墳と考えられる。埋葬施設などの詳細は明らかではない。

箸墓古墳について、『日本書紀』崇神(すいじん)天皇10年9月の条には天皇の姉妹であるヤマトトトヒモモソヒメが大市(おおいち)の箸墓に葬られたことが記されている。この人物は三輪山の神オオモノメシの妻であり、同時に神に仕える巫女であったと考えられる。こうした巫女の姿は、「鬼道(きどう・邪馬台国の女王卑弥呼が国の統治に用いたとされる)を事とし、能く衆を惑わす」と『魂志倭人伝』に記される巫女王卑弥呼と重なる。また、同書には、「卑弥呼以て死す。大いに家を作ること径百余歩(けいひゃくよほ)、葬に殉ずる者奴婢(ぬひ)百余人なり」と記載されており、卑弥呼の死に際し巨大な墳墓が築かれたことが窺える。これらから、箸墓古墳の被葬者こそ卑弥呼である可能性が高いとの見解が近年多くみられる。

その真偽は、埋葬施設などの本格的な発掘調査を待たねばならない。しかしながら、箸墓古墳以降数百年にわたってみられる前方後円墳という共通の墓制からは、箸墓古墳の完成が古墳時代の幕開けという、時代を画する( 物事をはっきり分ける)大きな出来事であったと考えられる。

▶︎銅鏡の大量副葬・・・黒塚古墳

銅鏡を大量副葬する事例は、弥生時代からみられる。こうした事例は、須玖岡本遺跡や平原遺跡などに代表されるような北部九州の王墓に多い。事実、平原遺跡の一号方形周溝墓からは、40面もの鏡が出土している。

一方、大和での大型前方後円墳の成立とほぼ時を同じくして、古墳に三角縁神獣鏡が副葬されはじめる。三角縁神獣鏡は彷製鏡(ぼうせいきょう)も含めると日本全国で500面以上が知られる。こうした古墳のうち、銅鏡を大量に副葬する古墳には、椿井大塚山古墳・桜井茶臼山古墳・黒塚古墳などが代表例として挙げられる。特に、桜井茶臼山古墳の調査で破片ばかりだが、総数にして81面の鏡が確認されたことは記憶に新しい。

前期古墳における鏡の役割と、鏡における優劣はどのようなものであったのか。ここでは、その様子がよくわかる黒塚古墳を例に、銅鏡の大量副葬をみてみよう。

黒塚古墳は大和・柳本古墳群にある前方後円墳である。墳丘は、全長約130m、後円部径約72m、前方部を西側に向けた東西軸であり、前方部はバチ形を示す。

平成9〜11年(1997〜1999)にかけて行われた発掘調査で石室内部の構造や墳丘のこうちく構築方法、排水溝の構造など前期古墳の内容を知る上で、多くの成果が挙げられた。埋葬主体は竪穴式石室で、天井石のない、持ち送りの強い合掌形である。直径1m以上のクワ属の割竹形木棺を粘土棺床(かんしょう)に据える。

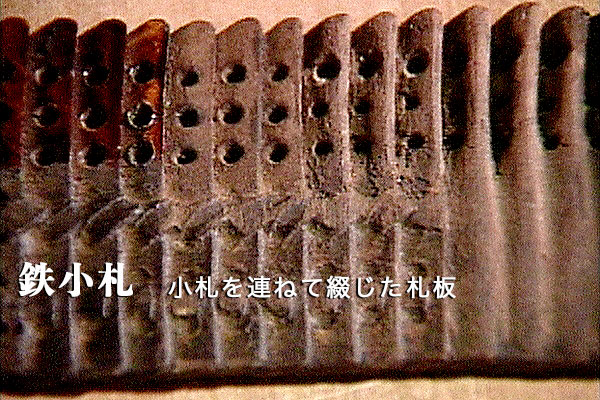

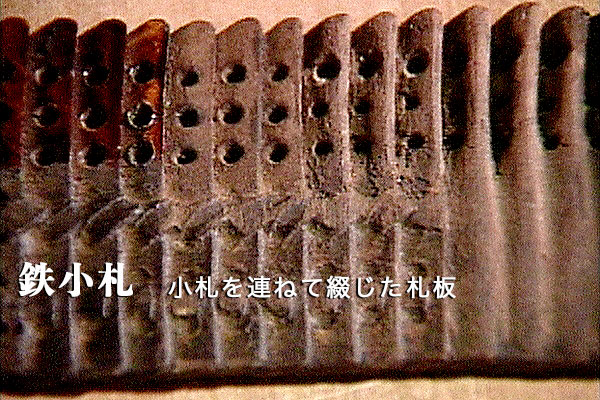

出土遺物から3世紀後葉の古墳と考えられ、副葬品としては、石室内から33面に及ぶ三角縁神獣鏡と画文帯神獣鏡一面をはじめ、鉄刀・鉄剣・鉄槍25点以上、鉄鏃(てつぞく)170点以上、刀子(とうす)状鉄製品一点、鉄小札(てつこざね)600点以上、棒状鉄製品9点、U字形鉄製品1点、Y字形鉄製品2点、鉄斧(てっぷ)8点、鉇(やりがんな)などの鉄製武器武具類、、鉄製工具など多くの副弄品がみつかった。

この古墳では、石室内が荒らされておらず、鏡の配置が良好に残っていたことが特筆される。棺の内外で出土遺物が異なるのである。

棺内からは、画文帯神獣鏡、鉄刀・鉄剣・刀子状鉄製品がそれぞれ1点ずつみつかった。画文帯神獣鏡は、出土時の様子から、被葬者の頭部付近に置かれていたものと考えられている。一方、棺の外には三角縁神獣鏡が鏡背を外側に向けて配置されていた。その内訳は、西側に17面、東側に15面、北側小口に1面であり、木棺をコの字形に取り囲んでいた。

こうした違いは、先にみてきたように古墳時代前期の副葬品における画文帯神獣鏡の優位性を補強するものと理解できる。

三角縁神獣鏡はすべて舶載鏡で、7種15面の同范・同型鏡を含む。大量の三角縁神獣鏡が大和で出土したことの意義とともに、副葬品の序列を考える上でも重要な資料と言えるだろう。

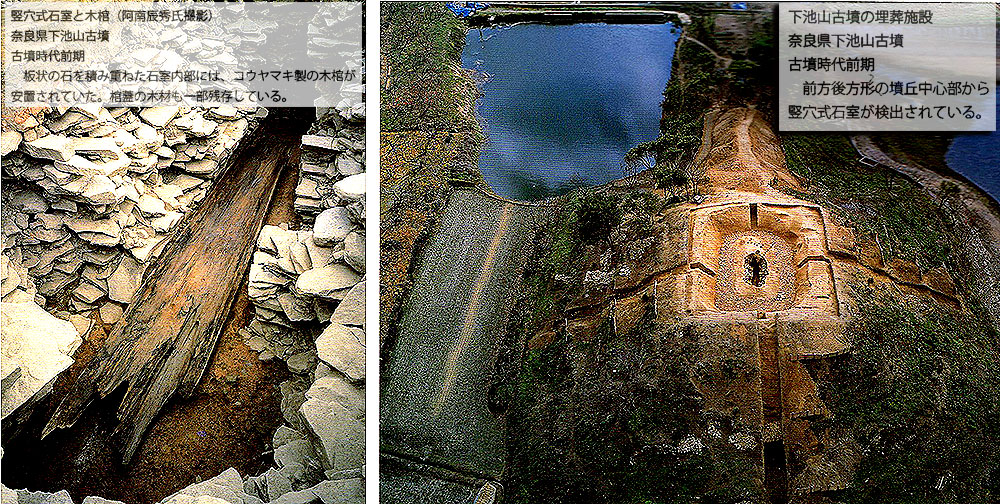

▶︎巨大な鏡を副葬する古墳・・・下池山古墳

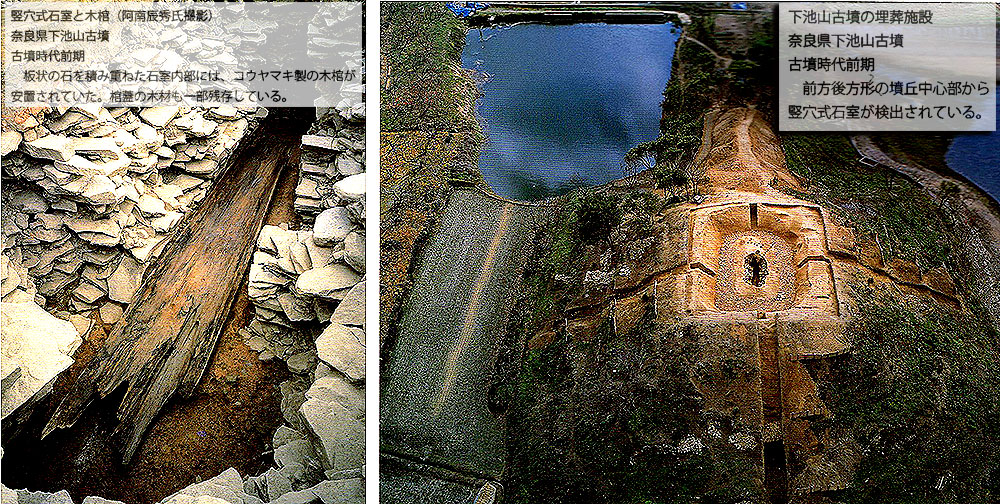

奈良県天理市に所在する下池山古墳は、平成5〜6年(1993〜4)に発掘調査が行われた。

古墳の墳形は前方後方形、全長125mを測り、前方部の裾は基底石の確認がされていないため、不明ながら、前方部と後方部の長さはばぼ一対一を示すと考えられる。埋葬主体部は竪穴式石室である。竪穴式石室は板石を積み重ねて構築され、石室の構築方法からは、中山大塚→黒塚に次ぐ段階、すなわち葬送儀礼の荘厳化が顕著となる段階が想定されている。

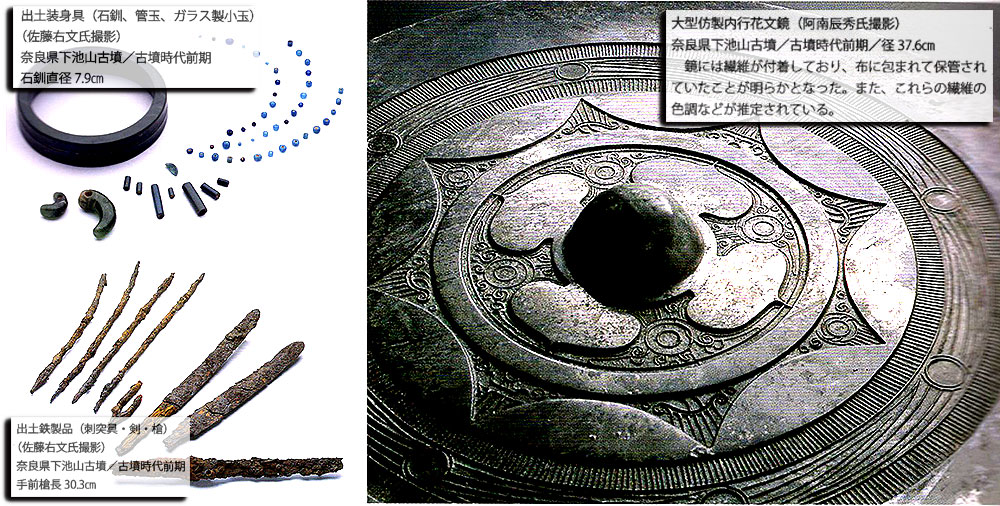

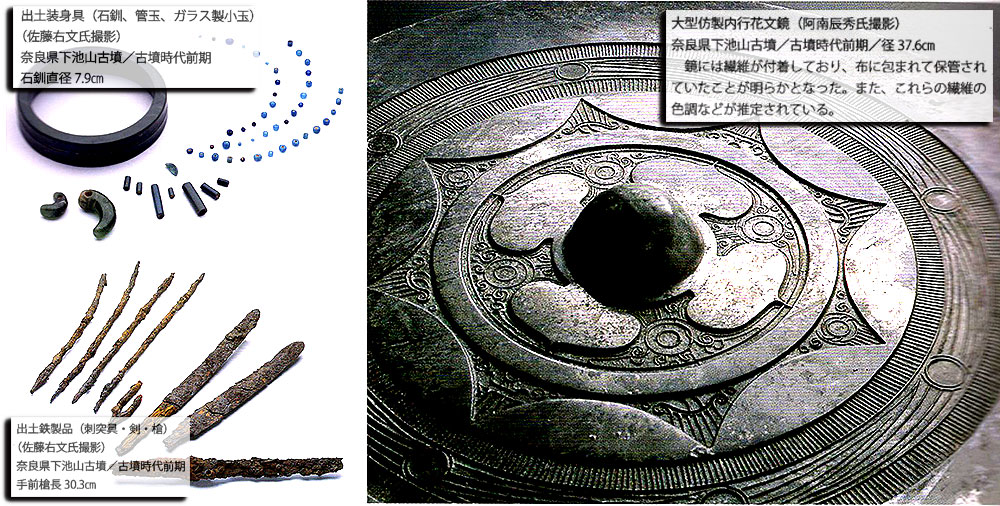

古墳の主体部は大きく盗掘・撹乱を受けていた。そのためか、出土遺物は極めて少ない。出土遺物の内訳は銅鏡1点、石釧(いしくしろ)1点、勾玉(まがたま)2点、管玉(くだたま)7点、ガラス製小玉44点、刀剣類 20点、刺突具(しとつぐ)2点、鉇(やりがんな)20点であり、このほかに不明の鉄器が11点以上ある。

このように、副弄品の構成は不明ながら、出土したものからは、前期古墳に一般的な組成をしながら、石釧(いしくしろ)が出土するなど、やや新しい要素も含んでいる点が特徴として挙げられるだろう。

彷製内行花文(ぼうせいないこうかもん)鏡は竪穴式石室の傍に設けられた副室の中から見つかった。副室の大きさは一辺約50㎝四方である。鏡はその副室の中に縞(しま)織物→平絹(ひらぎぬ)→真棉→獣毛(ウサギ)の毛織物→漆塗り木箱の順に包まれていたことが、詳細な観察・分析の結果明らかとなっている。

鏡を包む縞織物は、青色(藍系統の染料)と茶色(支子<くちなし>系統の染料)の染料を用いて染色された大麻と絹を織り合わせたもの。この織物は青色を基調とする縦筋の織物に復元でき、文献史料との検討から倭文(しどり)の可能性が想定されている。このことから、この内行花文鏡は、縞織物・平絹・毛織物からなる鏡袋に包まれていたと考えられる。

鏡そのものは直径37.6㎝と大型のものであり、鏡の埋置の手法やその大きさから大正年間にみつかった柳本大塚古墳の内行花文鏡に似ている。柳本大塚古墳の内行花文鏡は、直径39.7㎝、下池山古墳のものよりはやや大振りである。鏡の縁はわずかにくぼむ曲面をなしており、鏡背の内行花文の分割方法から、柳本大塚古墳よりはやや新しいものとの考えが出されている。

このほか、鏡に付着していた漆塗りの塗膜は、「羅」と考えられる布地に漆が塗布されており、骨などの白色物質を混合させた鏡の函(はこ・鏡奩・きょうれん)と考えられている。これに関連して、鏡面には繊維質の残存部分の有り方から、円形・方形・一辺が丸みを帯びる台形の器物の形が想定されている。こうした器物を漆塗りの函に入れる行為は漢代の中国に認められることから、この函を中国式の構造とみる説もある。

大和古墳群のうち、副葬品に装飾品を導入する古墳としても重要な位置を占めるこの古墳は、副葬品の組成を考える上でも重要である。

▶︎ 玉で守る王者の死・・・桜井茶臼山古墳

奈良県桜井市の東南部、磐余(いわれ)にある桜井茶臼山古墳は、全長207mの大規模墳である。戦後間もない時期に緊急の調査が行われ、その内容が明らかになっている。近年、石室内の再発掘が行われ鏡片の大量出土をみたことは、記憶に新しい。

この古墳に納められた副葬品は、鏡・銅鏃(どうぞく)などの銅製品のほか、玉杖(ぎょくじょう)・石製腕飾類・垂飾(すいしょく)・玉葉(ぎょくよう)などの碧玉(へきぎょく)製品、ガラス製の管玉(くだたま)などからなる。

総体的に碧玉製品やガラス製品など、装飾具の増加がみられている点や玉枝、玉葉のように、例の少ない碧玉製品を含む点は特徴的である。

【碧玉】みどり色の玉。特に不純物を含む石英をいい、酸化鉄を含めば緑・赤、水酸化鉄を含めば黄褐色となる。昔、曲玉(まがたま)・管玉(くだたま)にした。印材・ゆびわ・かんざしなどに使う。

石釧(いしくしろ)は、精緻な加工が施されており、石製腕飾類としては、古い段階のものと考えられる。

なお、玉葉は、日本列島には類例がない。その機能は依然として不明なものの、楽浪(らくろう)の石巌里(せきがんり)九号墳からみつかった葬玉(そうぎょく)とその形態が似ており、死者の目を覆(おお)っていた玉の可能性がある。しかしながら、石巌里九号墳の例は、長辺側の両端に穿孔されているのに対し、桜井茶臼山古墳の例は、短辺側に縦方向に紐通しの孔が穿孔されており、楽浪のものとは異なる形状を示す。

いずれにせよ、玉杖(ぎょくじょう)や玉葉(ぎょくよう)のような威儀具(いぎぐ・日常生活で用いる用品でありながら身分の違いを見せるための品物を「威信具」と呼んでおきます。一方、身分の高さを示すための用品や威厳を示すためのもの、例えば儀杖や団扇(うちわ)状木製品、衣笠など)ともいうべき碧玉製品の存在は、近隣で後続するメスリ山古墳出土資料と合わせて、大和古墳群の副葬品組成とはやや異なっており、古墳群と副葬品の関係を考える上でも興味深い。

■ 第3節 女王をとりまく社会・・・近畿

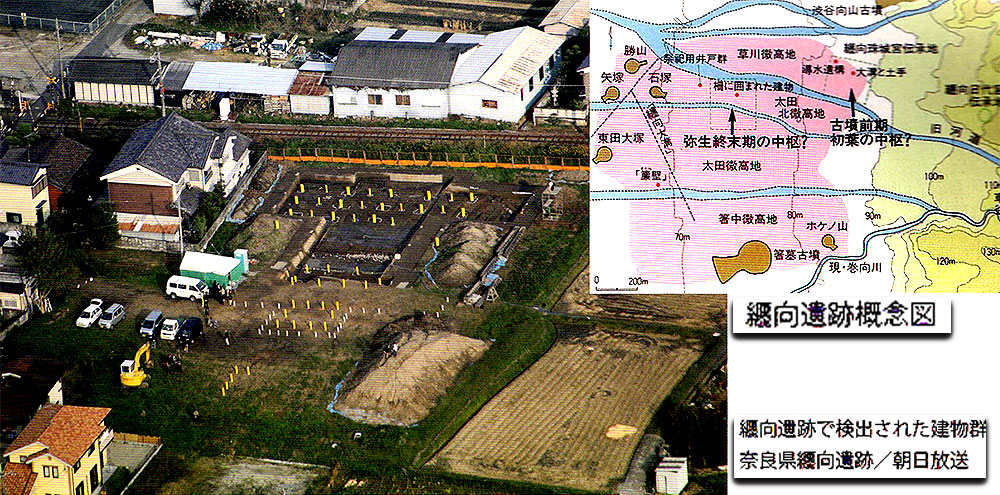

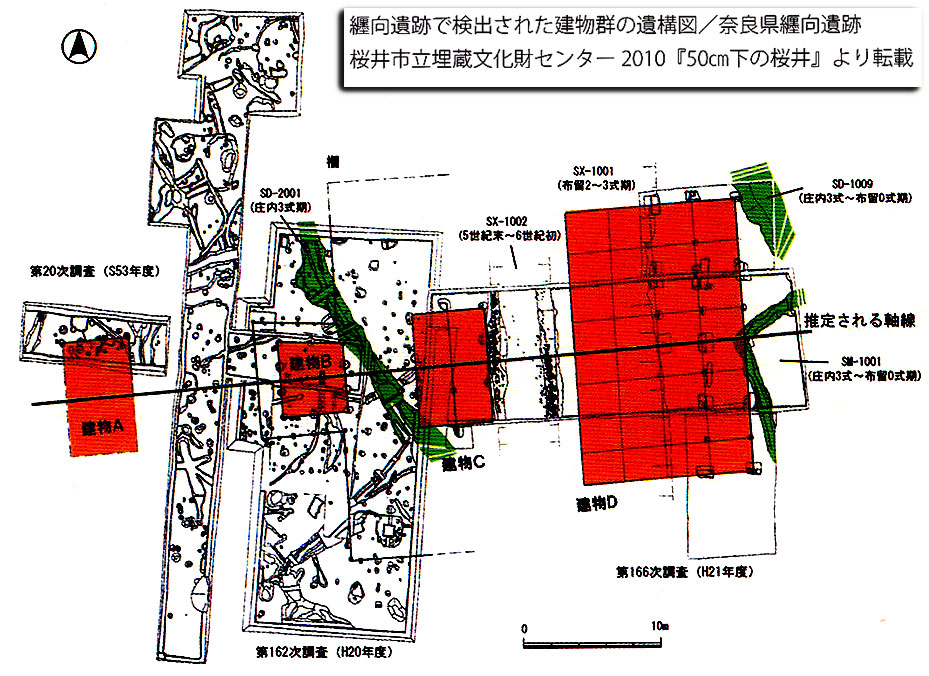

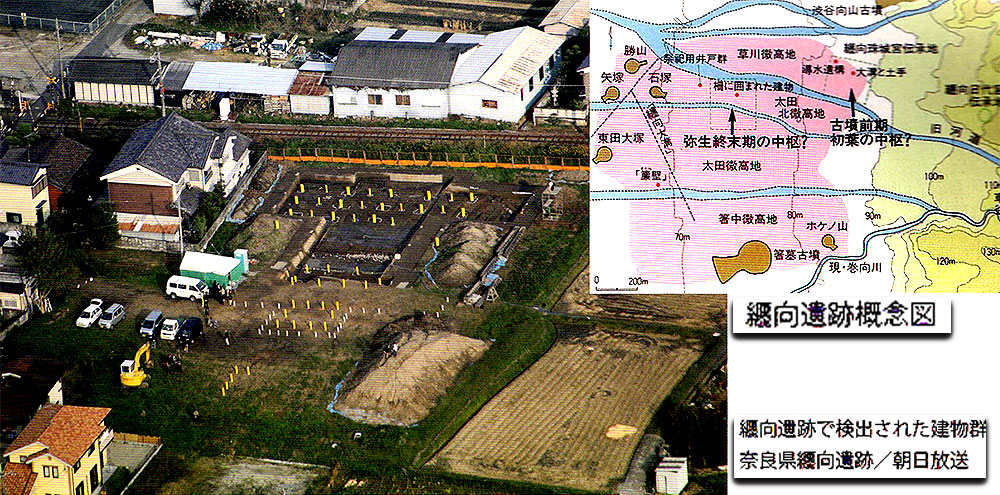

平成21年(2009)、奈良県桜井市纏向(まきむく)遺跡で、3世紀前半の大形建物(建物D)がみつかった。場所は、三輪山麓、箸墓古墳から北へ約800m、河川に挟まれた小高い場所である。ここは、西側へやや下がったところに勝山、石塚、矢塚といった萌芽的な前方後円墳である纏向型前方後円墳が集中し、以前から注目されていた場所である。

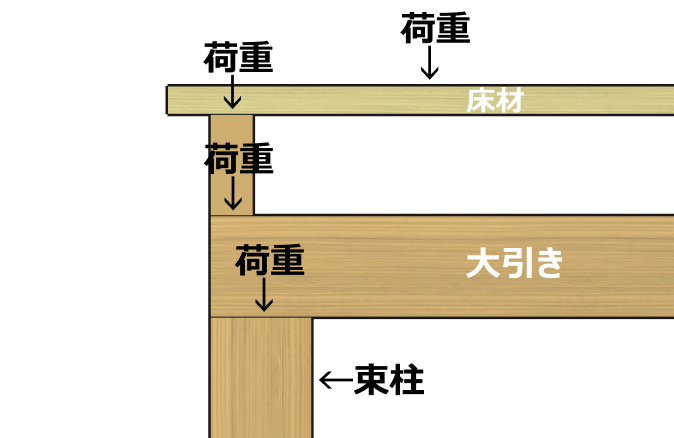

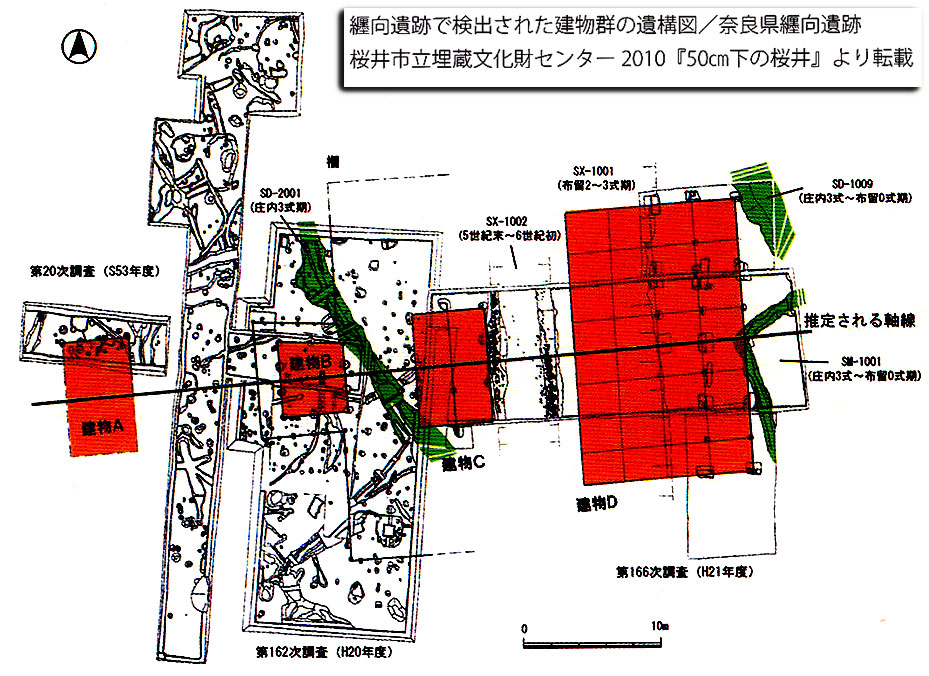

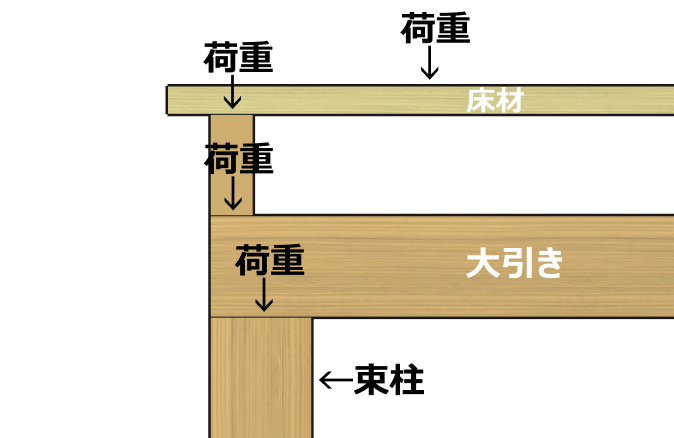

大形建物は、庄内式古相(こそう・3世紀前半)の整地土の上に建てられ、南北四間(19.2m)×東西四間(12.4m)、床面積238・08㎡と、3世紀代の日本列島で最大規模である。柱間は、南北間で4.8m前後、東西間で32m前後、柱を立てるために掘った穴は1〜1.7mの方形で、柱材は残らないが、その痕跡から柱の太さは32㎝前後と推定される。南北の柱間の中央には、直径40㎝前後、柱の太さが約15㎝の柱穴が並び、建物の床を支える束柱(つかばしら)の存在が考えられている。

これまでの調査を総合すると、この大形建物を含め四棟の建物群と柵とみられる柱穴が方位と軸をそろえて並び建つ状況が確認され、こうした整然とした規格に基づいて構築された建物群は国内最古の事例として注目される。

この建物遺構をもとに、二人の建築学者がそのうわや上屋の復元に取り組まれた。

黒田龍二氏は、専門の日本建築史の立場から、四棟の建物が並ぶこと、大形建物については高床建物で、南北規模は柱間四間であり、総柱建物となる可能性が高いことを確実なこととし、東面が正面、東西の規模は柱間四間、内部の間取りは出雲大社に類似することを類推され、入母屋造の屋根形態と小屋構造、壁・階段・窓の位置、床構造は推定、とされた上で復元されている。

浅川滋男氏は、長年その調査、整理に携わられた鳥取県青谷上寺地遺跡の建築部材をもとに、大形建物を復元される。青谷上寺地遺跡は弥生時代の建築部材がまとまって出土し、その部材のみで建物一棟の復元が可能である。入母屋造の家形埴輪を外観のモデルとし、これにみられる急勾配の大屋根とゆるい勾配の鹿屋根を大形建物平面にわりあて、中央の二間×二間が身舎(もや・家屋の主体)で茅葺き、まわりの四面が板葺き(樹皮葺き)の庇をもつ「二間四面」の建物に復元された。

大形建物の床平面、屋根、階段など、様ざまなそうい相違が二つの復元で示される。それらは、建物遺構からの上屋の復元がたいへん難しいものであることを教えてくれる。

三世紀前半、この傑出した建物群は、黒田氏が指摘されるように、初期の宮の可能性を持ち、国の始まりの「かたち」を21世紀に生きる私達に示してくれているのかもしれない。

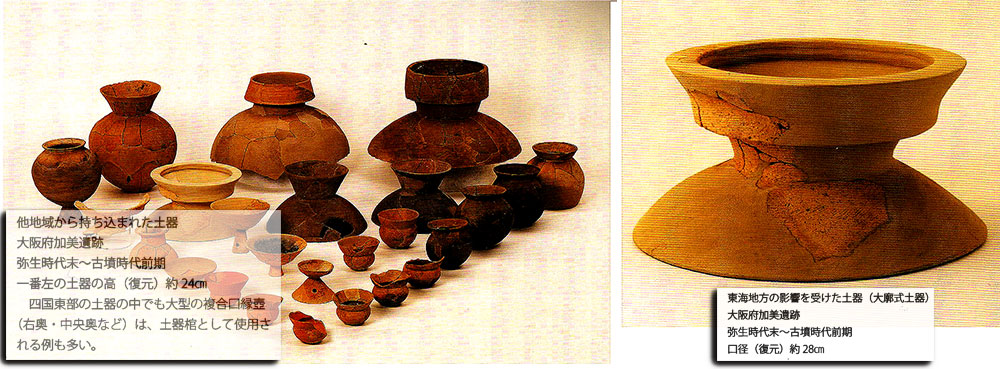

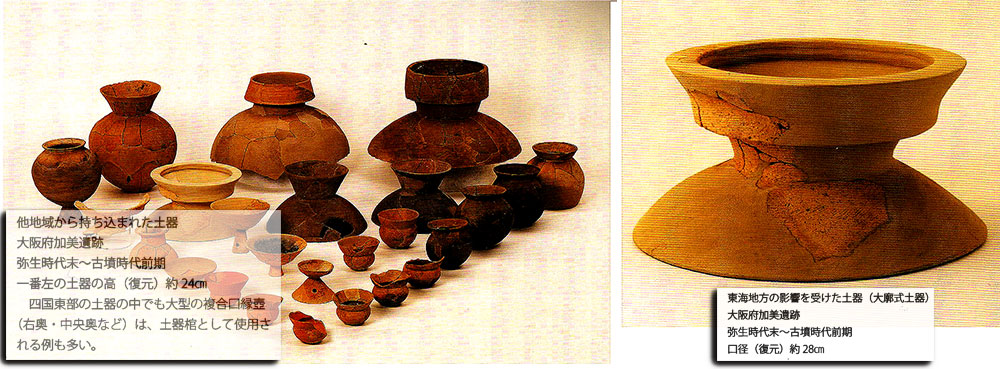

纏向遺跡では、関東、東海、近江、北陸、丹後山陰、吉備、北部九州のほか、朝鮮半島南部の影響がみられる土器を含む各地の土器が出土する。多くは、弥生時代終末から古墳時代初頭、2世紀末から3世紀にかけての土器で、卑弥呼に関わるこの時代、纏向遺跡は各地と交流があったようだ。

また、纏向遺跡では、鋳造関連遺物、縮小袋、弧文板、弧文石、鶏型木製品、銅鐸飾耳など、他の遺跡ではあまりみられない特殊な遺物が出土し、近年では、染料とみられる大量のべニバナや木製仮面の出土が話題となった。

木製仮面は、多くの遺物とともに池の底から出土し、その中に盾と鎌の柄が含まれる。弥生時代の絵画の画題に「盾と戈(か)をもつ人」がある。鹿や建物など多くの画題が、弥生絵画の盛期である弥生時代中期後半から後期には記号化するなかで、この画題は古墳時代前期まで具象画のまま残る。

この画題について春成秀爾氏は、中国の方相氏(そうほうし)との関連を指摘される。方相氏とは、宮中の追儺(ついな)や葬送の儀礼のなかで、先頭に立ち邪を祓う人物で、文献や陶桶、画像石にその姿がみられる。方相氏とそれに付き従う辰子(しんし)は、盾と曳・戟・鎌などの武器を手にし、なかでも方相氏は古くは熊の皮をかぶり、黄金の四つ目という異形の人物であり、仮面を着けていた可能性がある。木製仮面、盾、鎌の柄の三点は、こうした中国の思想が形となってあらわれたものかもしれない。それが纏向遺跡で出土していることが、3世紀の纏向遺跡の特別な位置付けをまたひとつ物語る。

■コラム2 ・・・威儀具の意義

大阪湾や河内湖に面する集落遺跡では、他地域からもたらされたものが多種多様に存在している。特に、下田遺跡や久宝寺遺跡出土の剣の木製柄や、環形付木製品は注目される。

剣の柄は、溝や小孔など装飾も意図した細工が複雑に行われ、表面には全体的に朱が塗布される。だが持ち手の部分は、塗られた朱がかなり剥落している。おそらく使用した痕跡だろう。

環形付木製品は、環状部分を削り上げた後、黒うるしていねい漆を丁寧に塗布している。これら丁寧な作りは、地域の首長層などが保有していた威儀具のひとつではないかと指摘されている。出土例は少ないが出土する遺跡はいずれも大きな集落遺跡だ。

では、これは一体何なのだろう。何らかの持ち手であることは想像がつく。この形状だけみれ そかんとうたちば素環頭太刀との関連性も考え得る。藤田憲司氏は塵尾の柄ではないか、と指摘される(藤田1996)。興味深い意見だ。

下田例では同じ溝から木製短甲や琴、先述の剣の柄などが出土した。この近くで何かしらのひにちNしょう非日常的な空間があったのだろうか。

まだまだ物証や論証は少ないが、大陸からの新しい技術・知識に対応する製品とも想像できる。大きく動く時代の変化に対応する首長たちの姿の一端がみえてきそうだ。

▶︎ 陸を超え、海を越え、行き交う人々

奈良県纏向遺跡は山陰地方や東海地方の土器が多いことで有名であるが、加美遺跡や久宝寺遺跡など河内潟(湖)周辺に立地する遺跡から様ざまな地域の土器や交流の足跡がみつかっている。陸路だけでなく、淀川や大和川など大きな河川や海を介した水運での活発な人びとの往来があったのだろう。

これらの遺跡からは、四国東部など近い地域の土器だけでなく、中国地方や東海地方の土器も確認されている。少数ながら関東地方南部の壷形土器(前野町式土器)も久宝寺遺跡で確認される。

また、加美遺跡では静岡の大廓式の大型壷形土器とされる土器もみつかっている。静岡県東部の弥生時代末から古墳時代前期の土器である。纏向遺跡からも類似資料が出土している。口緑部の形と肩の部分に残された縄文が特徴的だ。

日本列島内も広域での往来があったが、海を越えた大陸との交流の証拠も勿論発見されている。

中国で流通していた銅銭の貨泉が、巨摩・瓜生壁遺跡や亀井遺跡の弥生時代後期の層から出土している。

朝鮮半島の影響が窺える土器も確認される。土器は直接もたらされる場合と、列島内で影響を受けて製作された土器が移動してきた場合がある。土器の状態を観察すれば、どちらかを判断しやすい資料もあるが、確実には判明し難いものも少なくない。だが、土器そのものや大陸の情報が大阪まで伝わってきている証拠のひとつである。

-1.jpg)

-1.jpg)