■邪馬台国

■邪馬台国

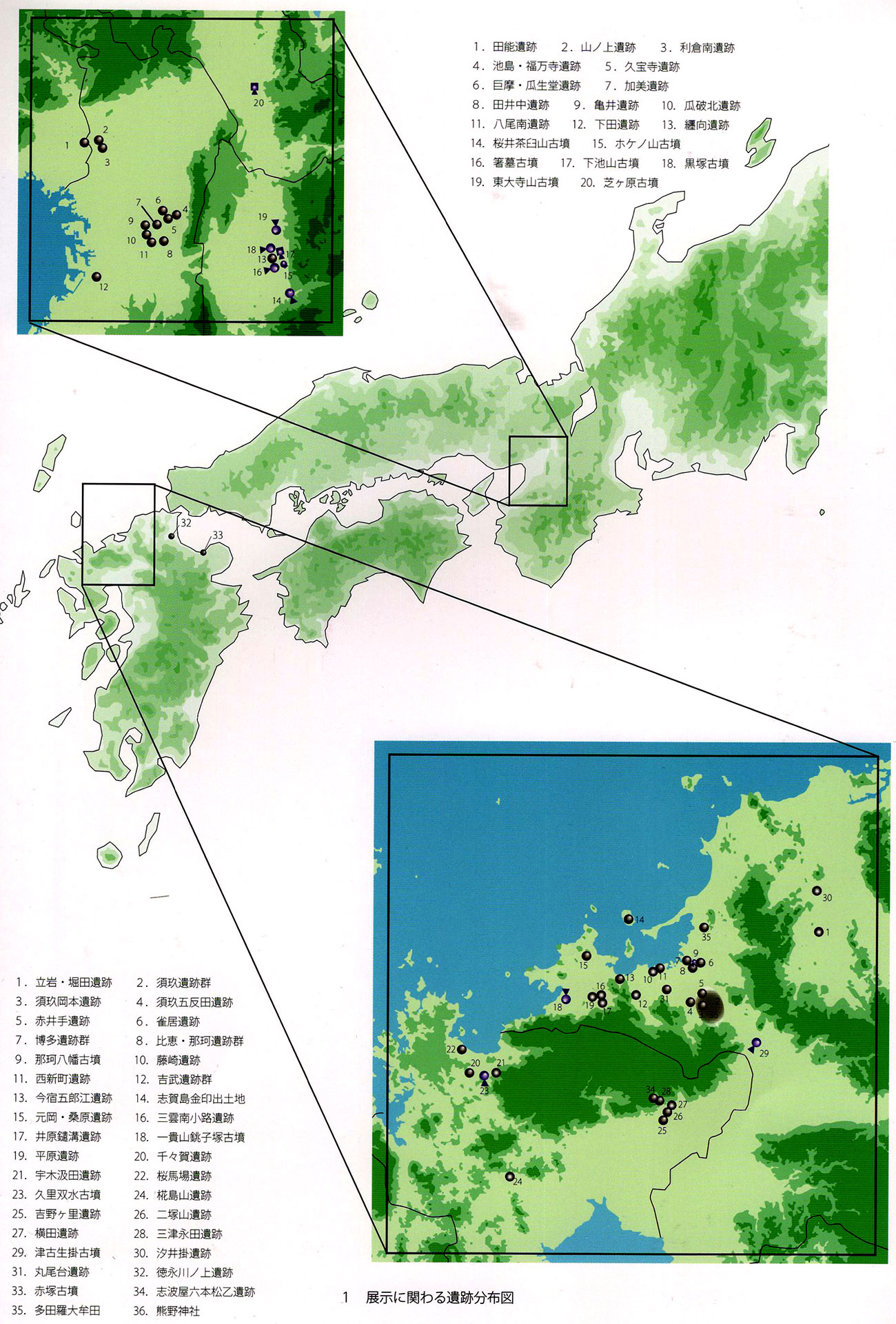

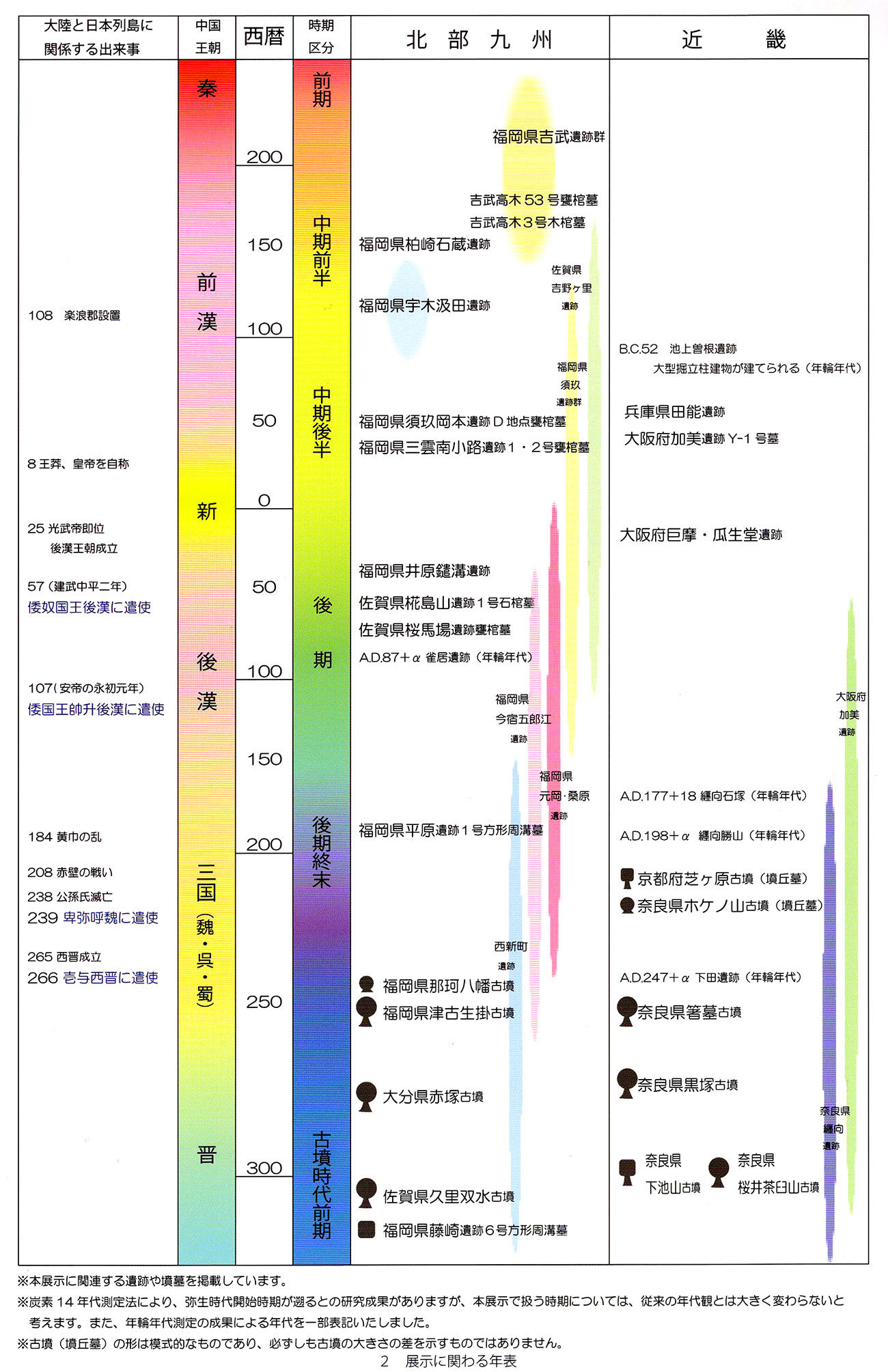

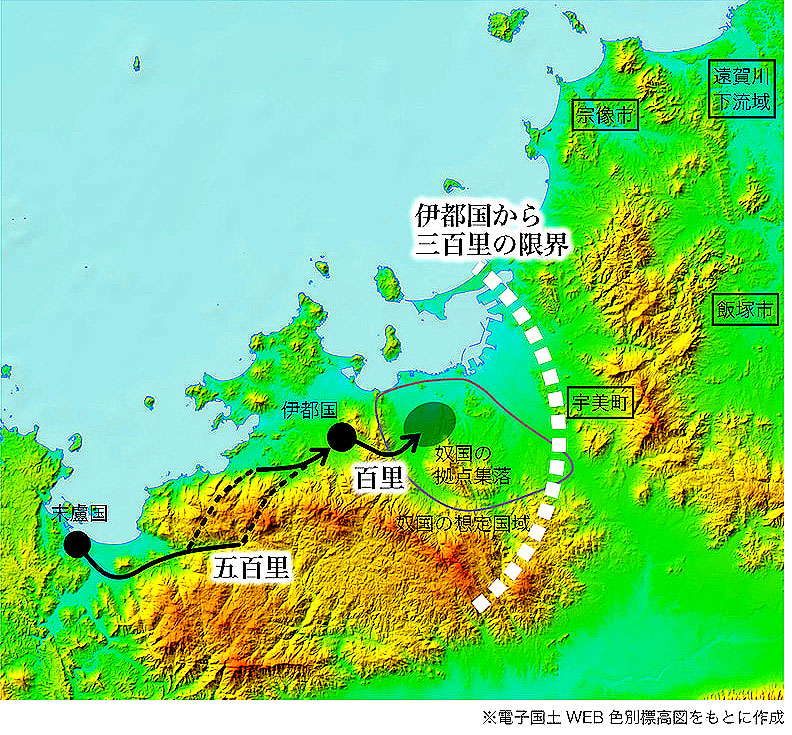

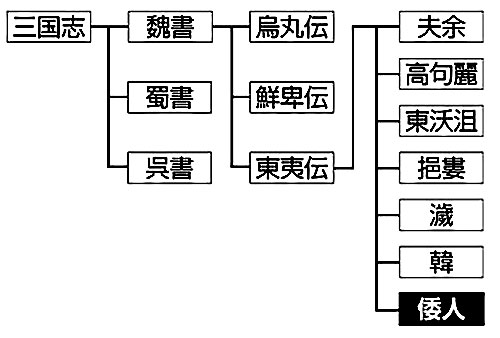

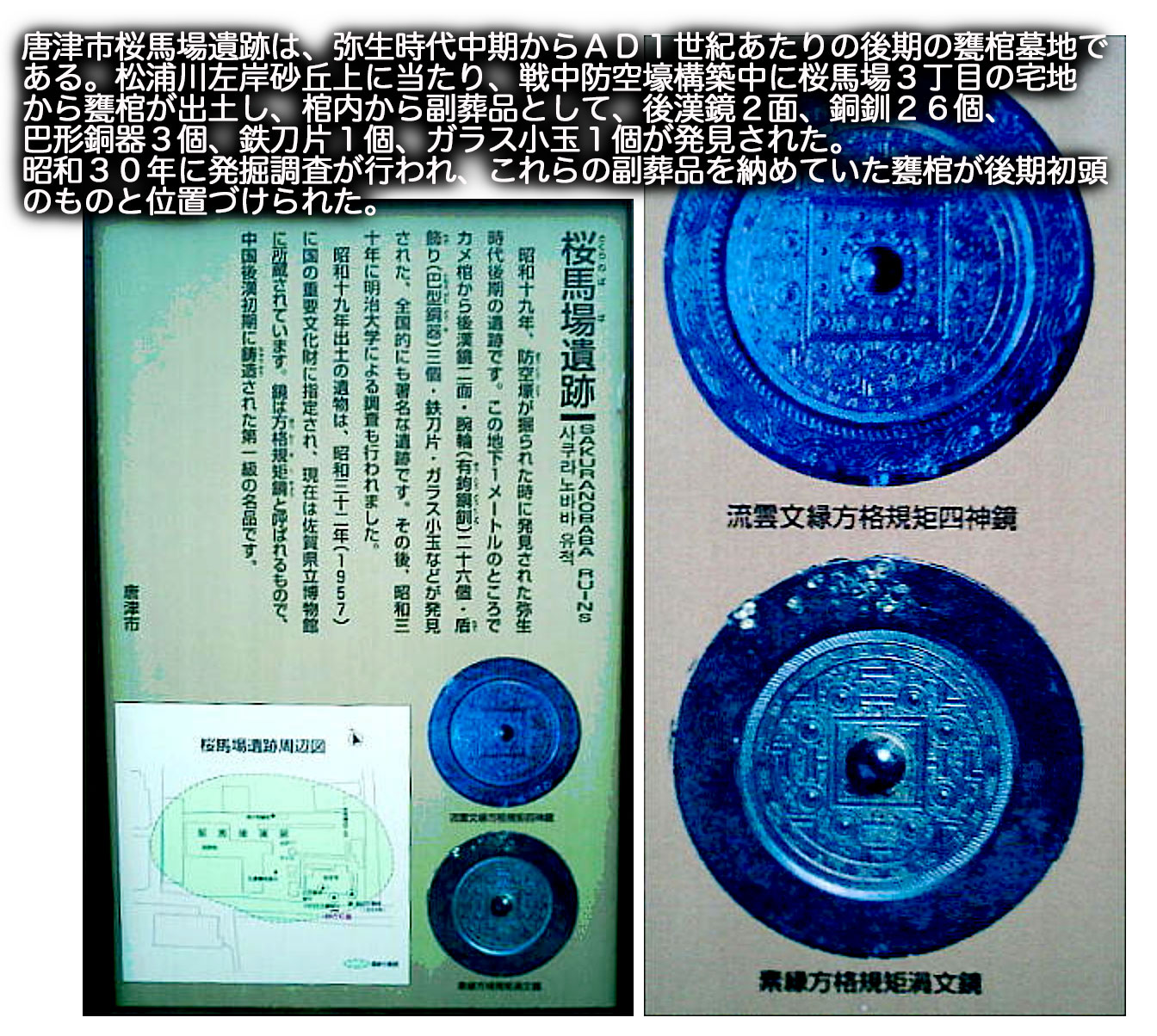

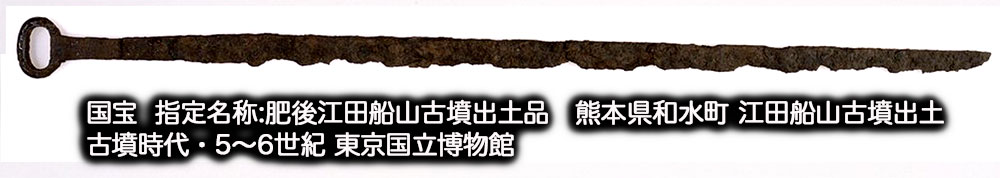

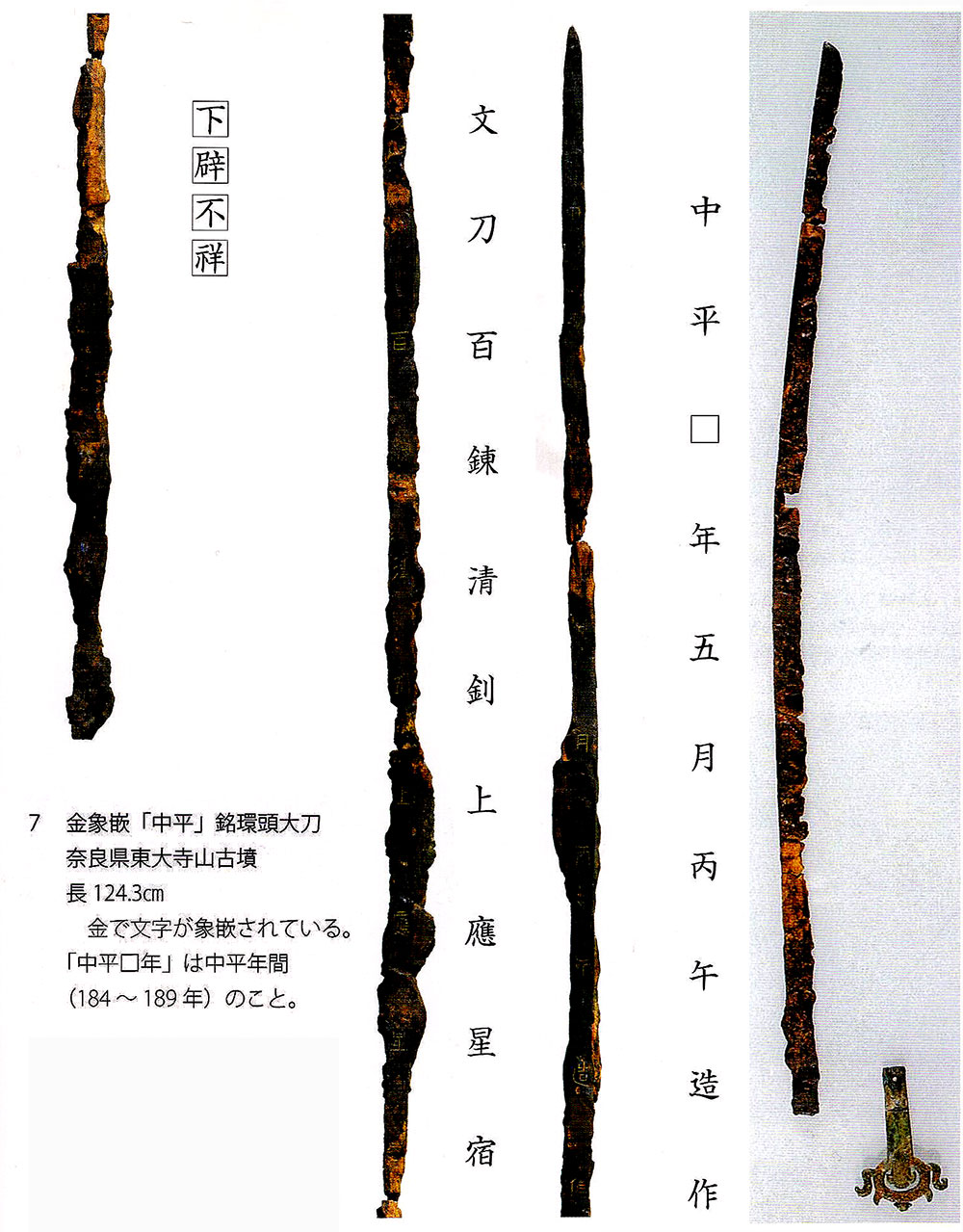

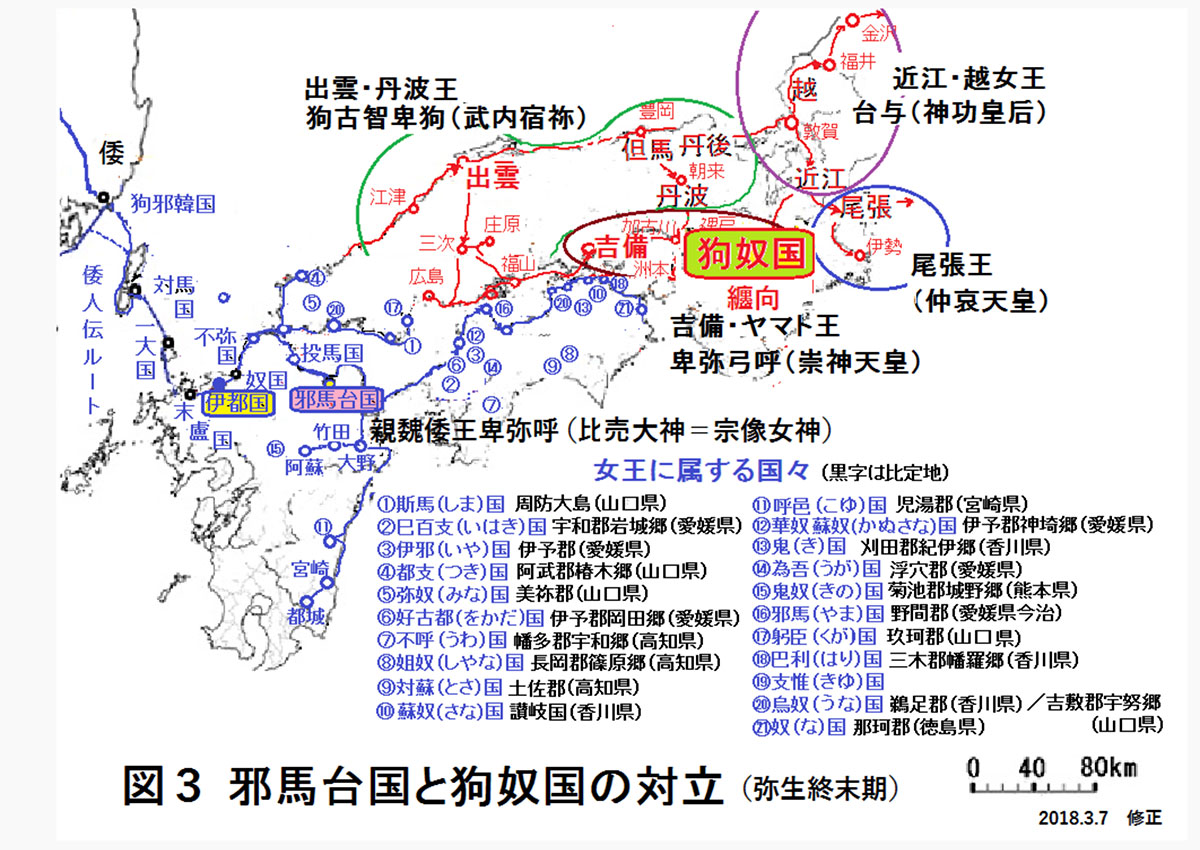

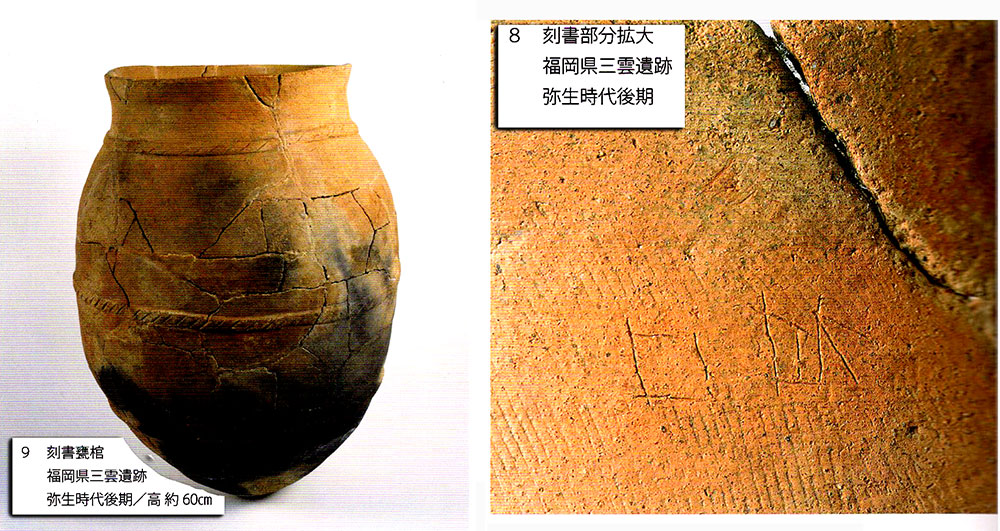

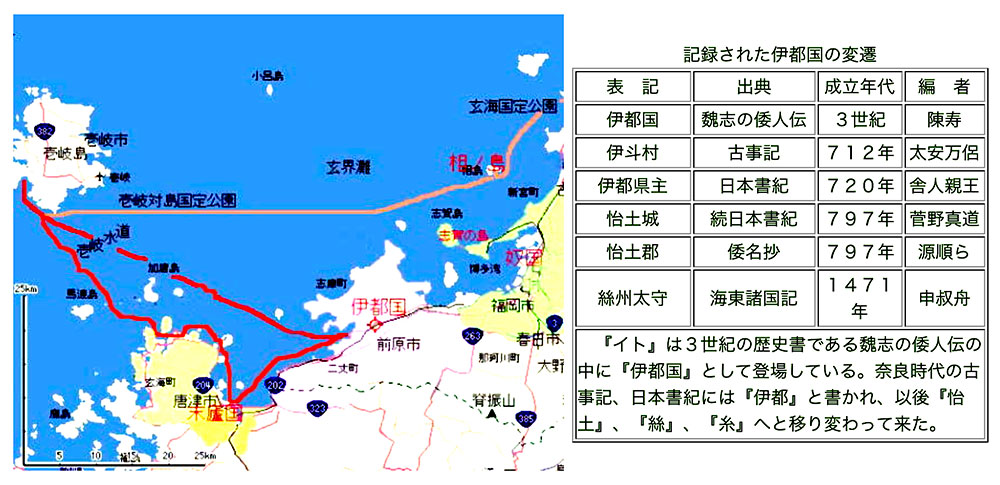

倭国の女王卑弥呼が都とした邪馬台国。三世紀の日本列島を記したとされる中国の史書『魂志倭人伝』に登場する邪馬台国は、どこにあるのでしょうか。弥生時代は、稲作が始まり、稲籾の蓄えができるようになったことから、多くの蓄えをもつ人ともたない人がうまれた時代です。そして、蓄えをはじめとする力をもつ人は、権力のシンボルとしての青銅器をもち、そのなかから地域の王がうまれました。北部九州に位置する末慮国・伊都国・奴国では、早くから地域の王が出現し、弥生時代の終わりには、伊都国の平原遺跡のような多くの鏡・玉・剣をもつ弥生王墓がつくられます。つづく古墳時代前期には、近畿地方の三輪山麓周辺に前方後円墳がつくられはじめ、巨大な箸墓古墳や、多くの鏡を副葬する黒塚古墳などが姿をあらわします。