■馬と鉄と北の世界

■馬と鉄と北の世界

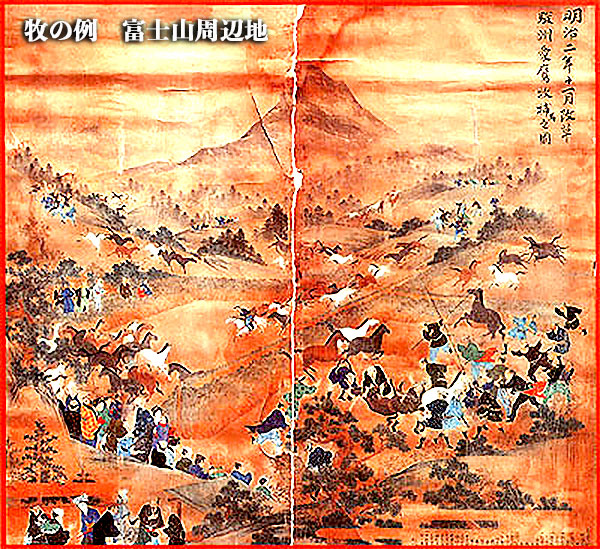

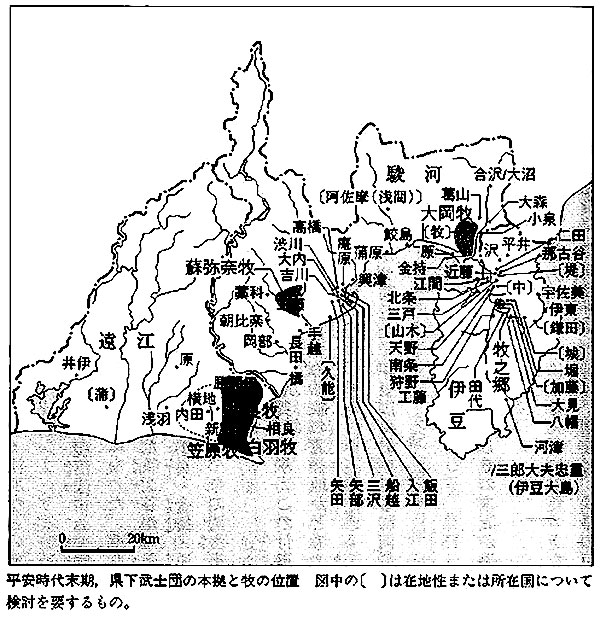

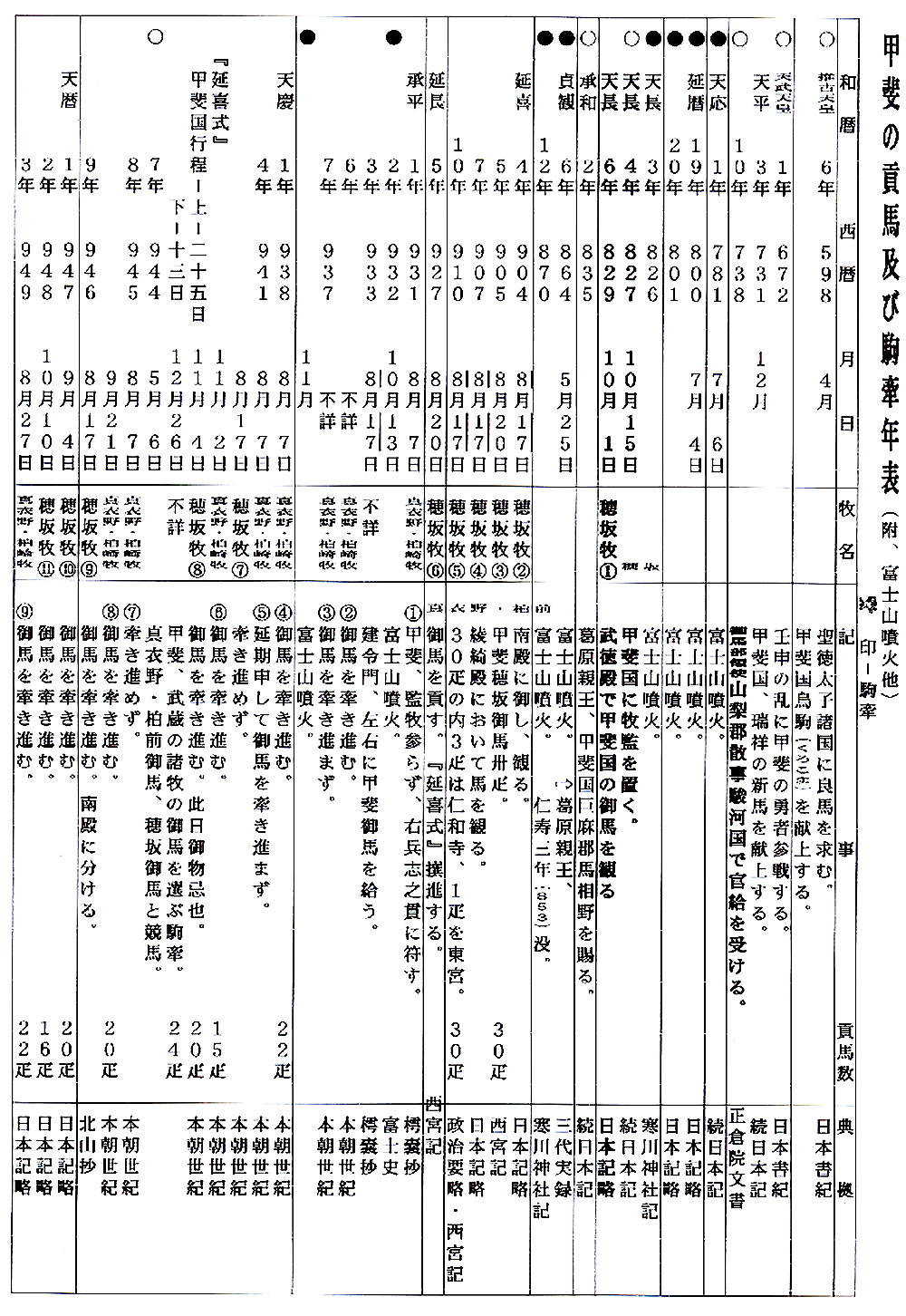

「武士」を「武芸によって立つ者」とするのは普遍的な定義であるが、その「武芸」の内容は時代によって大きく変化する。中世の武芸は馬を走らせながら弓を射る技術が中心で、近世以降の剣術・弓術・馬術などとはかなり違う。中世のこの弓射騎兵の武芸の起こりを訪ねるのが本稿の課題である。八世紀律令初期の武術がどのようなものかはよくわからない。戦闘の主力が歩兵の軍団兵であったことや、鼓・鉦(かね)・角(ラッパ)・軍幡(ぐんばん)などを私家に置くことが令で禁止されていた事実などから推察すると、鼓やラッパを鳴らして集団を指揮する技術が中心だったのではなかろうか。のちに八幡太郎義家に結びつけられた「野に伏兵あらば雁がね列を乱す(鳥起者伏也・‥孫子)」などの教えも、もとは武芸の家に伝えられていた格言であろう。ここにも古代と近代には通じるものがある。

「武士」を「武芸によって立つ者」とするのは普遍的な定義であるが、その「武芸」の内容は時代によって大きく変化する。中世の武芸は馬を走らせながら弓を射る技術が中心で、近世以降の剣術・弓術・馬術などとはかなり違う。中世のこの弓射騎兵の武芸の起こりを訪ねるのが本稿の課題である。八世紀律令初期の武術がどのようなものかはよくわからない。戦闘の主力が歩兵の軍団兵であったことや、鼓・鉦(かね)・角(ラッパ)・軍幡(ぐんばん)などを私家に置くことが令で禁止されていた事実などから推察すると、鼓やラッパを鳴らして集団を指揮する技術が中心だったのではなかろうか。のちに八幡太郎義家に結びつけられた「野に伏兵あらば雁がね列を乱す(鳥起者伏也・‥孫子)」などの教えも、もとは武芸の家に伝えられていた格言であろう。ここにも古代と近代には通じるものがある。