■地名への関心

■地名への関心

田中宣一

▶︎地来由来譚

▶︎地名への関心生活から地名が生まれる

『古事記』や『日本書紀』、各種「風土記」や『万葉集』には、地名の由来を説いたり地名の意味を解釈する話が多く含まれている。『古事記』の「崇神天皇」のところに、国土平定にあたって建波邇安王(たけはにやすのみこ)の反乱を鎮めたさいのできごととして、次のような話がある。

其の逃ぐる軍を追ひ迫めて、久須婆の虔に到りし時に、皆迫め碧めらえて、床出で、 棒に懸りき。故、其地を号けて屎褌(くそばかま)と謂ひき(今は久須婆と謂ふ)。又、其の逃ぐる軍 を遮へて斬れば、鵜の如く河に浮きき。故、其の河を号けて鵜河と謂ふ。亦、其の軍士 を斬りはふりしき。故、其地を号けて波布理曽能と謂ふ。如此平げ詰りて、参ゐ上りて覆奏しき。(『新編・日本古典文学全集』(小学館)による。次の「風土記」も同じ)

反乱の鎮定(ちんてい・力によって乱をしずめ、世の中を安定させること)を語りつつ、久須婆(屎褌・樟葉)、鵜河、波布理曽能(祝園・ほうその)という地名の由来を説くものとなつている。

久須婆は現在の大阪府枚方(ひらかた)市楠葉(くすは)の地だとされているが、攻め苦しめられた兵士たちが床をし、それが褌(ばかま)についた場所だというので、このような地名が生まれたというのである。尾寵(びろう)な話だ。波布理曽能とは、相手を斬りすてたところの意で、京都府相楽(そうらく)郡精華町祝園(ほうその)に比定されている。ここの地の柞(ははそ・コナラ)の森は、古来よく知られた歌枕の地である。鵜河は斬られた敵兵士が鵜のように浮いた河の意だというが、現在地は未詳らしい。地名にかかわるこのような話は、地名由来 譚(たん)あるいは地名起源説話、地名起源伝説などと呼ばれている。

「風土記」には、地誌としての性格上、地名由来譚が著しく多い。『出雲国風土記』「出雲郡」 には杵築(きづき)郷の由来が、

八束水臣津野の命の国引き給ひし後に、天の下造らしし大神の宮を奉へまつらむとして、諸の皇神等、宮処に参り集ひて杵築きたまひき。放れ、寸付と云ふ。神亀三年、字を杵築と改む。

杵築 (出雲市) – 島根県出雲市(旧 大社町)の地名。杵築東・杵築西・杵築南・杵築北からなる。

と、述べられている。杵築の名は、大神の宮殿を築いた場所なので、最初はキヅキと呼ばれて寸付と表記されていたが、神亀3年(726)に杵築と記されるようになったのだと説く。島根県簸川(ひかわ)郡大社(たいしゃ)町(現・出雲市)一帯の古地名で、ここに述べられている宮とは出雲大社のことだとされている。

◉杵築(きつき)神道

・杵築大神 – 日本の神。 ⇒ 大国主

・杵築大社 (島根県) – 上記を祀る島根県出雲市の神社。 ⇒ 出雲大社

・杵築大社 (東京都) – 上記を祀る東京都武蔵野市の神社。 ⇒ 杵築大社

大国主神(おおくにぬしのかみ)は、日本神話に登場する神。国津神の代表的な神で、国津神の主宰神とされる。出雲大社・大神神社の祭神。

『常陸国風土記』「筑波郡」では、筑波の名の由来を、 筑波の県は、古、紀の国と謂ひき。美万貴の天皇の世、采女の臣の友属、 筑簞の命を紀伊国はしたまひし時に、筑はの命云ひしく、「身が名をば国に着けて後 の件に新鮮へしめまく管す」といひて、すなはち本の号を改めて、更に筑波と称ふといへり。・風俗の諺に、握飯筑波の国と云ふ。(以下略す)

筑波 (常陸国) – 常陸国(茨城県)南西部の地名。『常陸国風土記』によると崇神朝の筑波国造の筑波命が「紀の国」から「筑波国」に改めたことが始まり。

と、説明している。かつて筑波の県(あがた)は紀ノ国と呼ばれていたが、筑簟(つくは)という国造が赴任してきたさいに、わが名を地名とするように命じたために筑簟と改め、のちに筑波の字にしたのだというのである。

▶︎漢字表記される地名

口頭で伝えられていた地名も、文字使用が始まるとしだいに漢字表記さるようになる。のちにその地が支配必要と考えられた場合には、漢字表記される地名記された形で公的な地名として定着していった。

表記にあたっては、当時いろいろなあて字が工夫されたことであろう。『続日本紀』和銅6年(731)五月甲子(かつし)日の条によると、「風土記」選進にあたって、国名・郡名・郷名は好字(人名・地名などに好んで使われるめでたい文字)で記すようにとの命令が出された。平安時代の『延書式』には、必ず二字の嘉名(縁起のいい名)にすべきだとされている。

■ 有福(ありふく): 島根県江津市有福温泉町。在福とも書く。もと賀志岐(かしき)・加志岐とも称した。中世後期より有福が用いられる。天文の頃上有福・下有福に分かれたといわれるが、江戸期の郷帳では上有福の地は有福村となっている。【出典】

■ 有福(ありふく): 広島県府中市上下町有福。地名の由来は、隣村有田村・福田村とともに賀茂社領荘園であったことから有田の有と福田の福を組み合わせたと伝える。【出典】

■ 金古(かねこ): 群馬県高崎市金古町

榛名(はるな)山南東麓、染谷川左岸に位置し、中央を牛池川が貫流する。字内金古には榛名火山噴出の陣場火砕流による小丘陵があり、金古太郎の伝説地の小塁である城塀山(しろへやま)がある。近世初頭に三国街道沿いに集落が移動した。内金古の南東部には縄文中期の土器片が散布する。古墳は北西部および染谷川流域に分布し、昭和10年現在内林8基・金井7基・王塚8基・庚申31基・如来15基・金井沢6基などの古墳群があり、前方後円墳7基・円墳63基が記録されている(上毛古墳綜覧)。西部の如来には南北朝期の五輪塔も数基あり、北部の橋向には鎌倉末期の板碑や、南北朝期から室町期にかけての五輪塔も分布している。城塀山は箕輪城の狼煙台があったと推定され、戦国期は箕輪長野氏の支配に属していた。【出典】

■ 母恋(ぼこい): 北海道室蘭市母恋北・南町

■ 福渡(ふくわた、ふくわたり): → 詳細

こうなると、それまで和名で呼ばれていたであろう地名に、本来の意味とはいくらか離れているとしても音が似かよっていれば縁起のよい字をあて、それも何とかして二字でまとめるという工夫が多々なされたことであろう。調べてみると、国名と同様に郡名は確かに二字になっている。穢(けが)れを連想させる名もないようである。

このようにして確定していった地名は、後代の人々が、漢字からもともとの意味をすんなり理解することはなかなか難しいことになる。漢字表記された地名すべてが元来の意味とずれているわけではないであろうが、古代の国・郡・郷名にかぎらず、後世に漢字表記されるようになったものについても、地名の語源探索において、漢字の意味に頼るのは危険だといわざるをえないのである。

たとえば、信州の有名な避暑地のほか各地に散在している軽井沢という地名は、物を背負う意の動詞カルウにもとづいているという柳田の説がよく知られている。峠の近くにこの名が多いのは、かつて馬の背につけてきた荷を、坂道の険しくなる場所からは人が小分けにして背負い上げたために、それらの人の集まる場にこの名がついたのであろうという。漢字からはこの推測はつきにくいのである。

軽井沢という地名は、長野県内においては北佐久郡軽井沢町のほか上田市真田町大字傍陽字入軽井沢、長野市信更町大字田沢字軽井沢の例があり、長野県外では青森県八戸市松館、秋田県大館市、秋田県由利本荘市(旧由利町)、山形県上山市、新潟県長岡市、千葉県鎌ケ谷市、神奈川県横浜市西区(北軽井沢・南軽井沢)、静岡県田方郡函南町、奈良県生駒市など各地に存在する。語源については諸説あり判然としないが、古語・方言で荷物を背負って運ぶことを「かるう」ということから、峠に続く谷間のことを呼んだという説や、枯井沢(水の枯れた沢)という説がある。

▶︎地名への関心

多くの地名由来講が語られていることからもわかるとおり、地名の由来地名への関心というものには、時代をとわず常に関心が寄せられてきた。身近にありながら意味のよくわからない地名のよってきたる意味を、何とかして知りたいと思うのは昔の人も同じだったのである。

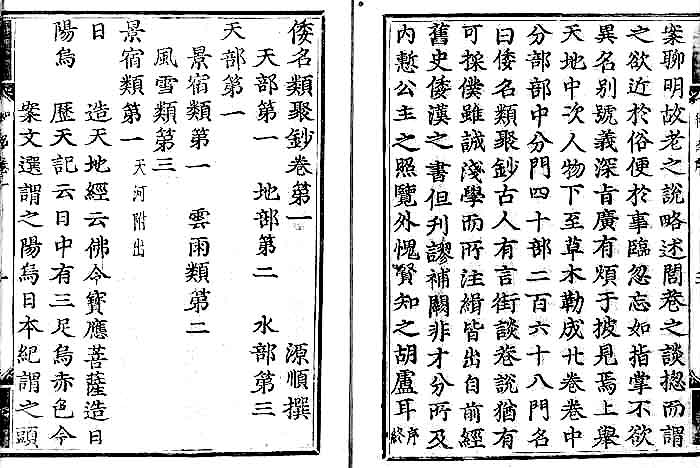

早くも平安時代には、源順(みなもとのしたごう)によって『和名類聚抄」が編まれ、全国の国名・都名・郷名が集成され、そのうち読みにくい地名には読みがながつけられて、地名研究が始まることになる。同時に和歌の世界では、心得ておくべき歌枕としての地名への関心も高まっていった。

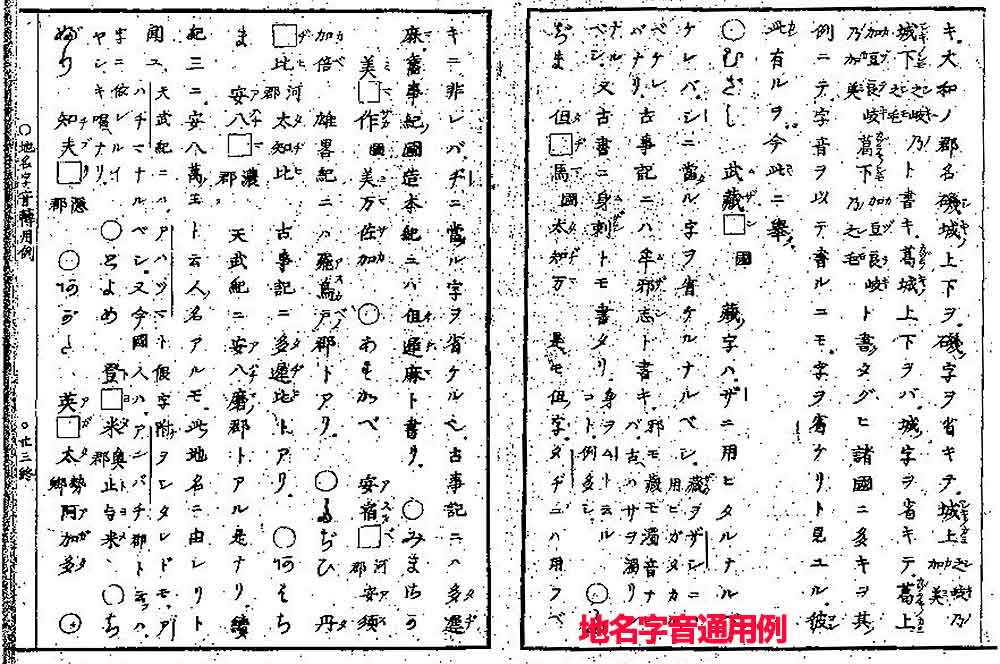

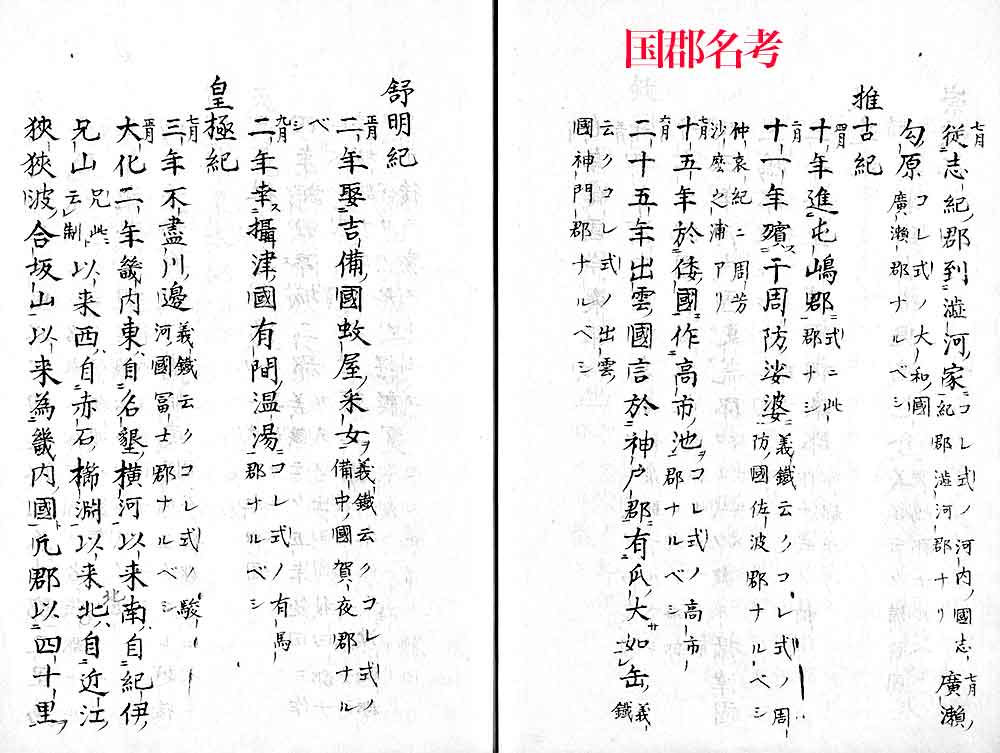

地名の研究が本格的になるのは、江戸時代になってからである。新井白石の「地名河川両字通用考』や『国郡名考』、本居宣長の「国号考」「地名字音通用例」など、漢学者・国学者を問わず地名に関心を寄せはじめ、研究成果を発表するようになった。しかし彼らが関心を抱いた地名は、国・郡・郷のようないわゆる大きな地名であることが多く、研究内容は実証的になったとされるが、主たる精力は語釈や語源探求に注がれていた。江戸中期移行多くなる地誌類や紀行文などの地名が取り上げられる場合にもやはり地名の由来、つまるところは語源解釈に関心が持たれていたのである。

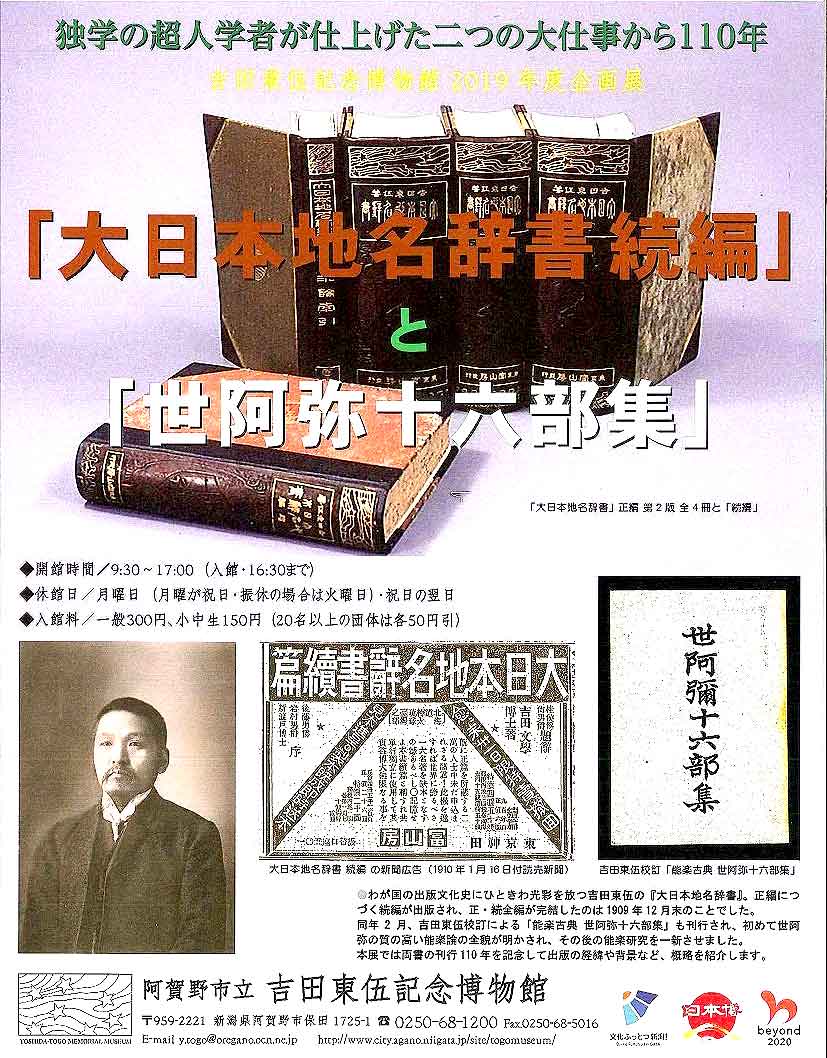

明治時代になると、明治後期の吉田東伍『大日本地名辞書』などしっかりした地名辞書が編まれるようになり、地名の研究が進む。その後、地理学・民俗学・言語学・歴史学などの分野からの研究が進展し、昭和30年代になると地名学を標榜する鏡味完二「日本地名学』がまとめられ、雑誌『地名学研究』 (地名学研究所編。昭和32年創刊、同37年に21号で終刊)まで刊行されるようになつた。

地名研究の主流は長らく、地名の由来を求めての語釈ないし語源研究にあったが、語釈とくに漢字表記にこだわった語釈は、漢字の意味に引きずられてしばしば恣意的になりがちである。しかし、まず語意がわからなければどうにもならないという面もあるのだから地名研究にとって語釈はいわば宿命のようなものである。というわけで、語釈についても徐々に研究の幅が広がり、現地調査によって地形と地名の関係を考えることや、地域の諸生業や生活実態の地名への反映、歴史的事実や支配の構造と地名の関係、全国広範囲におよぶ同一地名の比較、アイヌ語や朝鮮語と日本地名の関係、緻密な音韻研究に裏打ちされた分析など、新しい研究がなされるようになったのである。

このような背景に、国土地理院の五万分の一の地図をはじめ地図が普及したことを見逃すことはできないであろう。そして昭和50年代に、県別の浩瀚(こうかん・書物の巻数やページ数の多いさま)な『日本歴史地名大系』平凡社)と『角川日本地名大辞典』(角川書店)が完成し、地名の由来や語釈から、地名を手がかりとして地域研究に分け入る道まで開かれるようになった。地名が、研究対象としてのみならず、重要な研究資料として認められるようになったのである。

一方で、急激な開発や政府による住居表示の変更などによって、由緒ある地名の消滅が危供されるようになった。このような危機意識と、地名研究の進展とによって地名の重要さが多くの人に認識され、各地において歴史的地名保存の機運が高まっていることは、近年の動向として注目すべきである。

▶︎柳田国男の地名研究

地名への関心が深まるなかで、民俗学の研究の特徴は、二つに要約できる。

一つは、研究対象にする地名が生活に密着した小さい地名だということである。小さい地名とは、武蔵とか山城というような国名でないことはもちろん、部名でも郷名でもない。それらより範域の狭い村の名とか、近代以降の大字・字(小字)名、さらには地点名のようなもの、坂とか峠、道、辻とか川筋・海辺の名前である。何々野・何々平には、地籍として範域確定の難しい、公的ではない地名が多いのである。

二つ目の特徴は、土地の利用者・生活者の視点に立って考えようとしてきたことである対象とする地名が小さいからこそできることで、地名を手がかりにして、命名者であったであろうかつての使用者たちの土地利用の工夫、地名に影響を与えたであろう地形や自然現象への着目、その地での出来事への認識や現在への継承のされ方を考えることに、力を注いできたのである。

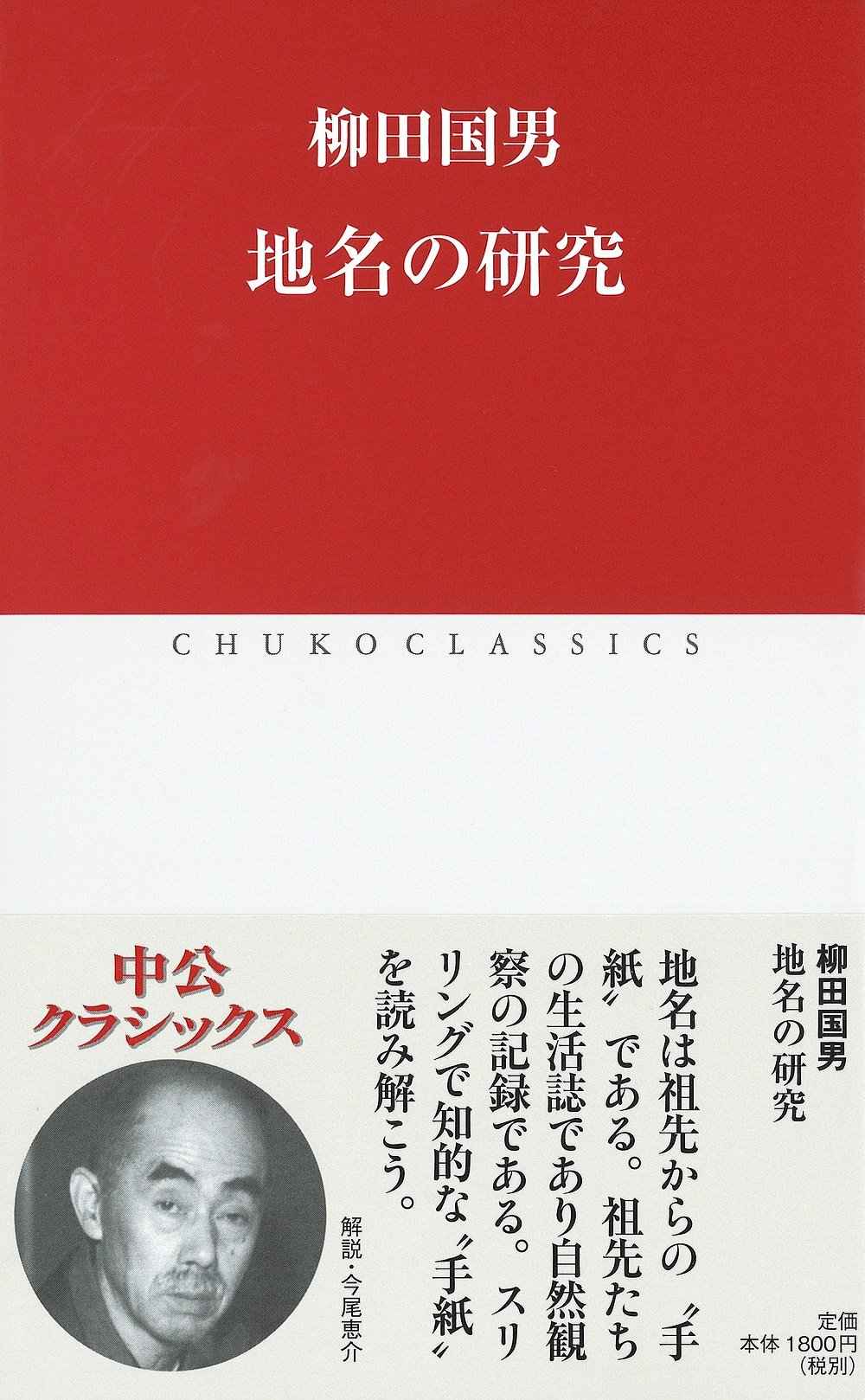

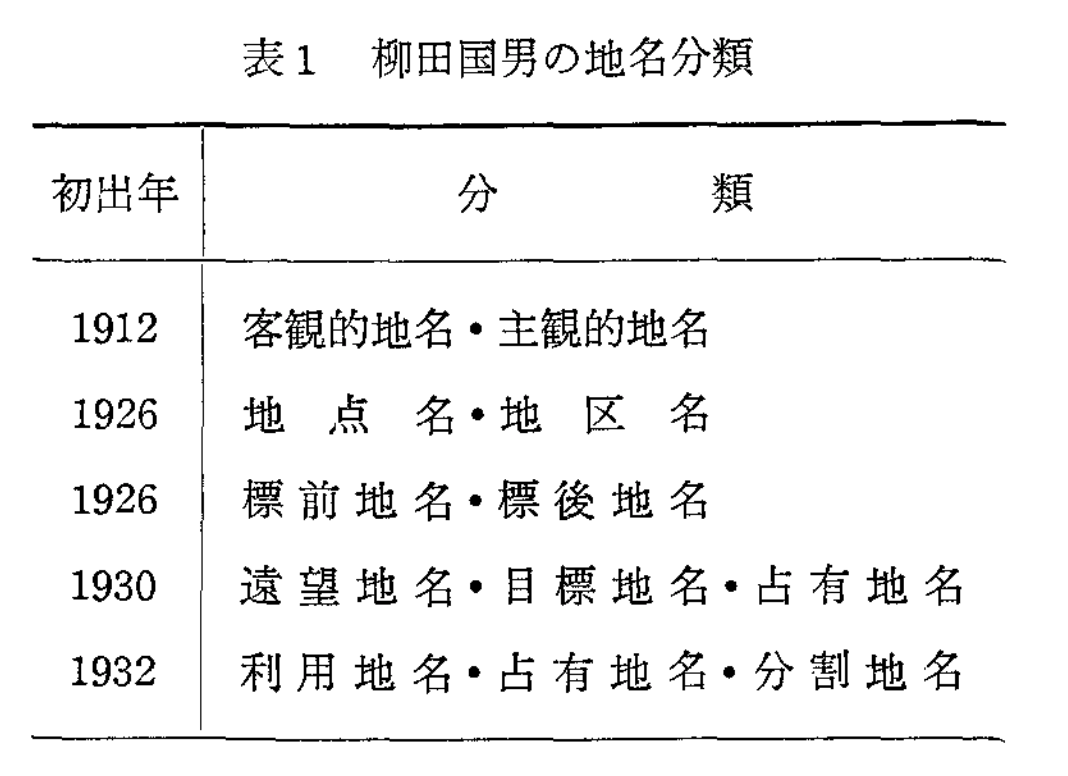

柳田国男が、民俗の研究をはじめたのは明治41(1908)、2年であるが、明治43年にはもう雑誌『歴史地理』に「地名雑考」の連載を開始し、右に述べた二つの特徴を持つ地名研究に着手している。同じころにまとめた『後狩詞記(のちのかりのことばのき)』 『遠野物語』にも地名への関心が随所に散りばめられている。昭和11年(1936)にはそれまでの研究をまとめて『地名の研究』として世に問い、地名研究をいわゆる大地名の研究から小地名の研究へとシフトさせ、新しい研究方向を示したのであった。

「地名の研究」より、 三年ばかり前のことであった。山上氏の手紙の中に、確か神保氏の話であったかと思うが、日本の地名には意味の不明なものがはなはだ多い。アイヌなどとは大いに違うと平生いっておられるということを聞いた。この一言は予にとっては感謝すべき刺戟であった。又聞きであるからもちろん趣旨を間違えているかも知れぬが、自分はこの言葉をこう解した。日本内地における地名の大多数は、今まで学者先生の研究ではまだ説明することができないものが多い。これをだんだん研究し説明して行くならば、将来地理学上・言語学上むしろ広く文化史学上に大なる利益があるであろう。おそらくはこういう意味かと解釈した。申すまでもなく地名は人の附けたものである。日本の地名は日本人の附けたものである。前住民が附けたとしても少なくとも吾々の採用したものである。新たに附けるのも旧称を採用するのもともに人の行為である。すでに人間の行為であるとすれば、その趣旨目的のないはずはない。近世のいわゆる風流人の中には退屈の余りに、何々八景とか何々十二勝とかいう無用の地名を作った人もずいぶんあるが、未開人民にはそんな余裕がない。すなわちもともと人の必要から発生した地名であるとすれば、人間生活との交渉が何々八景・何々十二勝よりもいっそう痛切であるべきはずである。またかりに前住民の用いたものを踏襲したとしてもその相続は吾々が野原で矢の根石を拾うなどとは事変り、幾度か耳に聞いてこれに習熟しなければならぬ。すなわち二個の民族が同じ土地に共棲しておったことを意味するのである。非常に重大なる史実を傍証するものである。語を換えていえば、意味がないという事実は、とりも直さず大なる意味を含んでいるものといい得るのである。

『地名の研究』では、小地名の全国比較という方法がとられている。内容については、地名というものの生成、すなわち命名と受容定着の理由や継承の過程を述べる部分と、小地名個々の意味と命名由来を説く部分とに分かれている。後者の個々の小地名について説く部分は卓見も多く参考になるが、細かくなりすぎるのでここでは措いておいて、前者についての考えをみておきたい。

▶︎利用地名

まず地名とは、ある場所をしばしば通過しなければならない人や、その場利用地名所で何らかの採取・捕獲の必要の生じた人が、その地点を、他と区別するためにつけたのであろうという。これらは個人の心おぼえであったり、ごく少数者の共用名でよかった。この命名には地形が目安にされることが多く、山とか岡・谷・沢・野・原などの語を下に持つ地名(大岡・大野など)は、だいたい利用地名に発したものであろうという。そしてその命名が的確であった場合には、多くの人に受容され、地名として広く通用するようになるのだと述べる。このようにして生まれた地名を柳田は、一括して「利用地名」と呼んだ。利用地名には、誰でも目につく狭い一地点ないしは、周囲の地形の特徴の採用されることが多いのである。ただ、利用地名の段階では、まだ地名が範域を画定するにはいたっていない。

▶︎占有地名

ある場所を開拓し耕作して所有する人が出てきた場合には、開墾した一定の占有地名範域を画定し、多くの人びとに向かって占有を主張する必要が生じてくる。

地名への関心このような必要から生まれた地名を一括して、「占有地名」と呼んだ。占有地名には、前々からそのへんにある利用地名を便宜的に踏襲する場合もあったことであろう。そして利用地名である岡とか野・原の上に高岡や槙原のように、多くの人に納得されやすい何らかの語をつけたり、源左ヱ門新田など開墾者の個人名を冠して、占有を主張するわけである。そしてその地が拡大したり占有者が交替しても、地名だけはそのまま継承されていくというのである。後代にいたって由来が判らなくなつた地名には、このような狭い地域の名前としての利用地名が、その地域を含む広い範域に拡充使用されるようになつた結果であるものも、少なくないであろう。

源左ヱ門新田とは・・・鷺宮(わしのみや)の早舩氏と関連があるかどうかは不明だが、埼玉県川口市源左衛門新田や北原台あたりに早舩氏が多く在住している。古くは大塚村という荒廃した地域だったが寛永2年(1625)に武士だった早舩源左衛門が開墾し、源左衛門新田と名づけた。以来、子孫が住みつづけ、いまでも20代目ほどにあたる早舩源一郎が「源左衛門農場」を経営している。『新編武蔵風土記稿』によれば文化・文政期(1804~1829)、「民家12軒、東西南北ともに3丁(327m)ばかり、みな畑の地で旱損あり、柿の渋をしぼって江戸へ売っていた」という。『武蔵国郡村誌』によれば明治初期(1878~1882)ごろ、畑は19町2反9畝12歩(19.1ha)で、物産は「米2石5斗、大麦60石、小麦5石、大豆2石、甘藷(サツマイモ)1,800貫目(うち500貫目輸出)、芋1170貫目(内1100貫目輸出)、生姜900貫目輸出、柿340貫目輸出、小倉帯300反輸出」とみえる。地味はよくなく、豆類や麦などに適したところだった。

占有地名にはまた、開拓の目的や経緯を語る新たな名称を創案して命名したり、開拓者名を冠して何々新田などとする場合もあった。占有地名にはこのように占有者の強い意思の反映された名前も多く、地名から、かつての開拓の事情や土地経営の実態をうかがうことが可能になるのである。のちにそれらの地が検注を受け、年貢徴収の対象になれば公的地名として確定し、継承されていく。こういうことからも、地名が歴史資料として重要だという理由がよくわかるであろう。

▶︎分割地名

さらに時代をへて、占有した土地をいくつかに区画する必要の生じた場合には、それまでの地名に上・下とか東・西・南・北をつけて呼ぶことがある。このようにして新たに生じた地名を、柳田は「分割地名」として一括した。大・小とか前・後、本・末、内・外、1・2・3などさまざまな分割名がつけられ、さらには近代以降、丁・番・号などまでつけられることによって地名はかぎりなく細分されていくのである。近代の都市部の、東京都世田谷区成城6丁目1番20号などというのは、分割地名の最たるものといえよう。

このように柳田は、彪大であっても地名は、利用地名、占有地名、分割地名に大別できると考えたのである。

▶︎山口・千葉らの研究

その後、積極的に地名研究を進めたのは、山口貞夫、山口弥一郎、千葉徳爾、谷川健一らである。

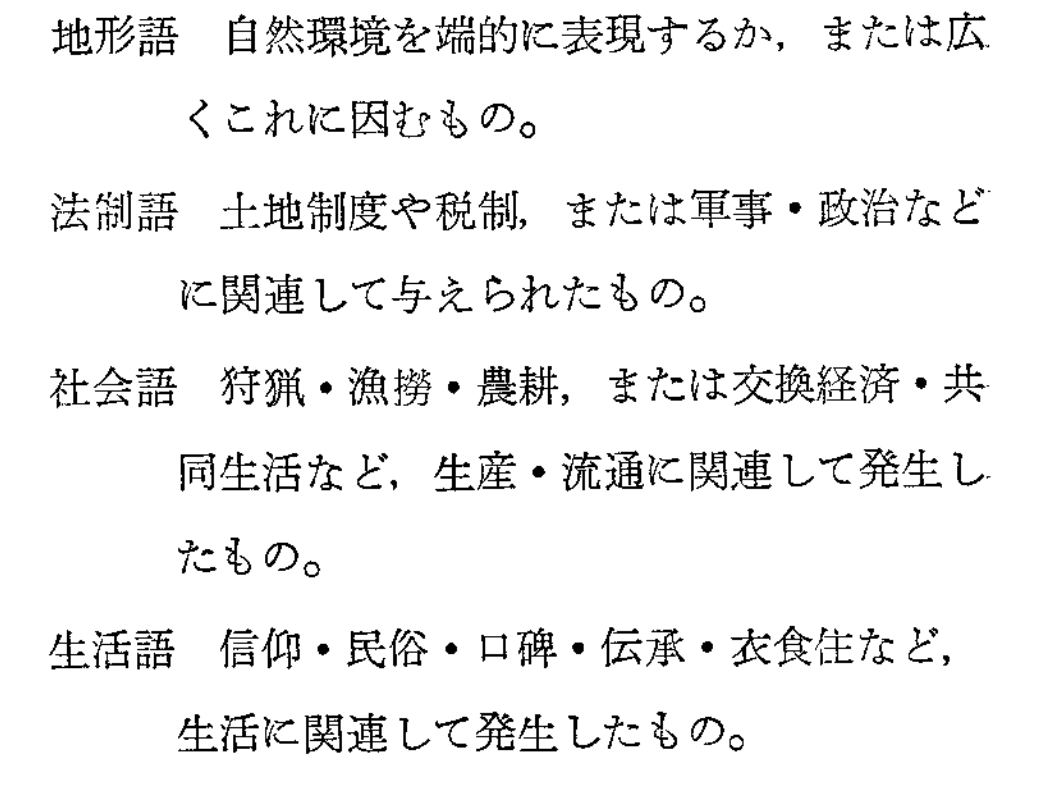

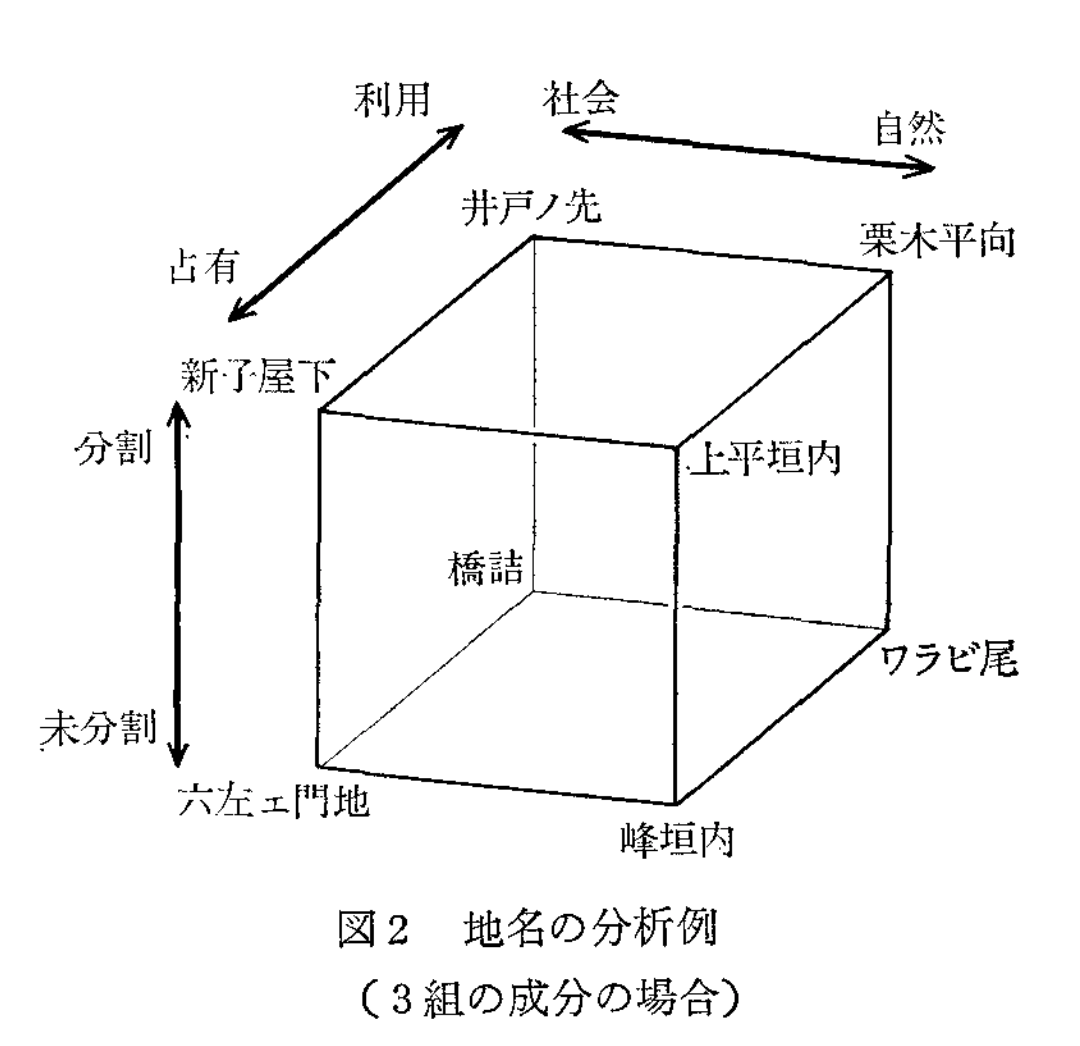

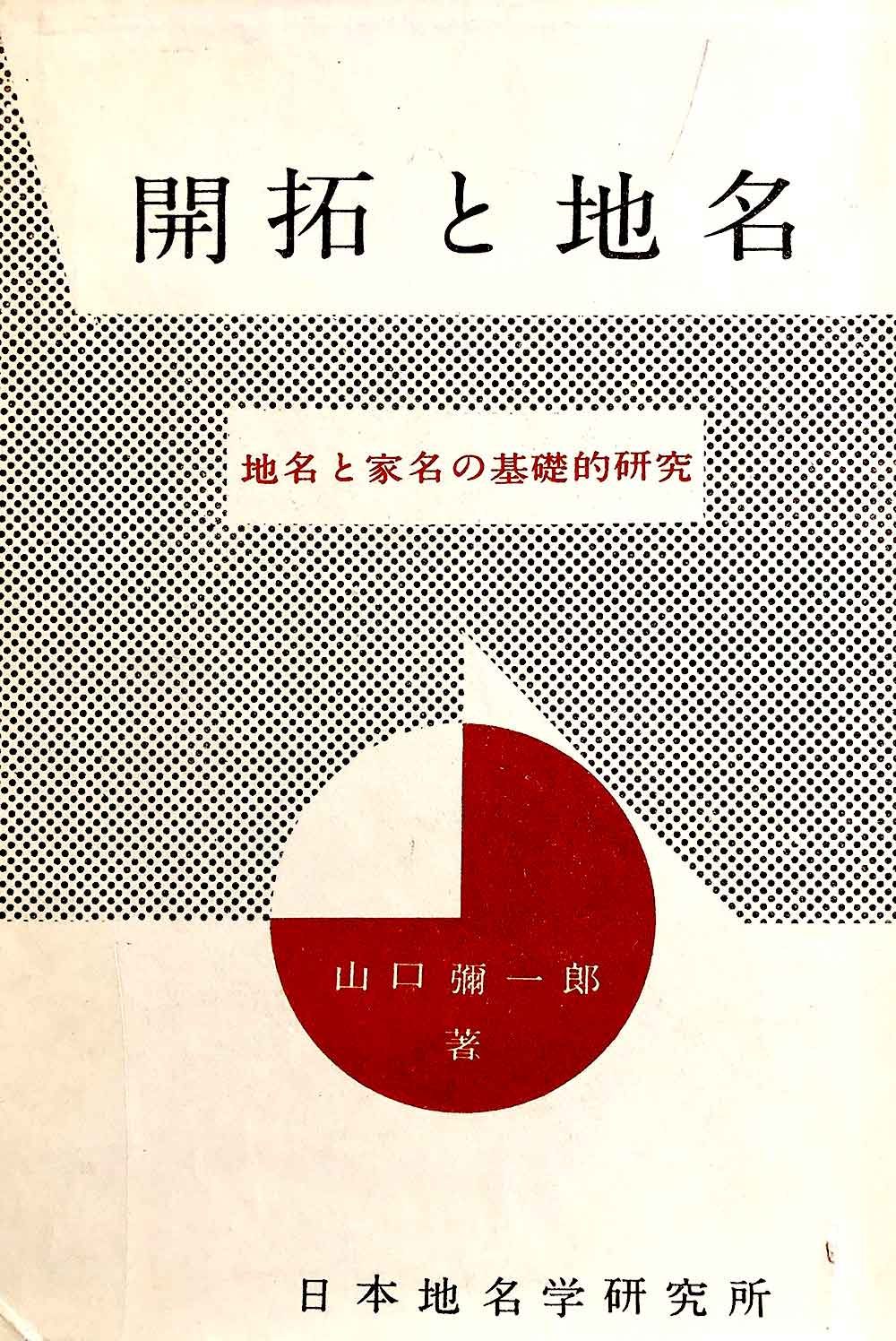

山口弥一郎には、「開拓と地名・・・地名と家名の基礎的研究』(昭和32年)がある。これには『地名の研究』の影響が強いが、東北地方を中心に、地名を資料として地域社会の形成や生業の変遷を明らかにしようとした点に、独自の冴えがみられる。集落の生活と地名との関係、屋号と苗字、漁村部の納屋地名、焼畑と地名などの問題は触独自のものといえよう。また、ある程度広い範域の地名の総体を、地形地名、開拓地名、信仰地名、交通関係地名というように分類して考察しようとしたのは点は、昭和10年代としては斬新な方法だったと思われる。

千葉徳爾は、多くの著作のなかで地名への関心を示しているが、まとまったものとして『新・地名の研究』(平成6年)と『地名の民俗誌」(平成11年)などがある。千葉の特徴は、一定範域の多くの地名を、歴史的背景や地理的条件、生活との関連で統一的にとらえようとしている点にある。また、一地域の地名を可能なかぎり明らかにした上で、文字化され支配者にも認められている地名を公称地名ないし領域地名と呼び、文字化されずに、漠然とした範域を示すものとして地域の人びとのあいだでのみ用いられてきた地名を、通称地名とする。その上で通称地名を対象に命名の契機を分類分析し、通称地名の理解には同一地域の人同士でも、生いたちや生活経験によって特徴のあることを実証したのである。

山口や千葉による、一定範域のあらゆる地名を視野に入れた研究は方法として柳田を越えており、評価できる。現在の秀れた民俗誌・民俗調査報告書類の地名の調査は、この間題意識を継承した作業だといえよう。

▶︎谷川健一の研究

谷川健一の場合、『青銅の神の足跡』(昭和54年)にしろ『白鳥伝説』(昭和60年)にしろ、魅力的な研究の多くに、地名が重要な資料として用いられている。深い洞察力にもとづき、地名を効果的に駆使した研究者といえよう。同時に地名に愛着を持ち、地名を「土地の精霊」とまで呼んで、日本文化の研究上その重要さを強く主張した人でもある。地名を主題にした成果には、『地名と風土」平成3年)「現代「地名」考』(昭和54年)「日本の地名」(平成9年)『続日本の地名』(平成10年)『神は細部に宿り給う』(昭和55年)などじつに多く、地名に関する編書も多い。

谷川は、一地域の地名の全体像の分析にはあまり関心を示さない。地名の全国比較をする点は山口弥一郎や千葉徳爾と同じであるが、研究の特徴は、地名を古い時代の文献と比較しつつ語源を考え、その地名を使用しはじめた人や継承してきた人びとの生活感情に寄りそいつつ、地域や集団の歴史の解明を目ざそうとした点にあるといえる。研究とは別に谷川は、昭和53年に「地名を守る会」を組織した。そして、政府の「住居表示に関する法律」によって各地で地名改変のなされたことに異議を唱えたり、昭和56年に神奈川県川崎市に「日本地名研究所」を設立し、研究とともに伝統的地名の保存運動も展開してきた。同研究所では川崎市の共催をえて毎年研究者大会を開催し、平戌25年(2013)で32回に達している。これら一連の活動によって、それまでは一部の人にしか理解されてこなかった地名の重要さを、多くの人に身近かに認識させようにした谷川の功績は大きい。

個人の研究とは別に、昭和50年前後以降盛んになった自治体史・誌編纂のなかでも、地名の調査研究が進んだ。民俗学では千葉や谷川のような積極的な研究は近年停滞気味はあるが、自治体史・誌のなかに地名資料が蓄積されつつあることは、今後の地域理解のためにも地名研究のためにも喜ばしいことである。

個人の研究とは別に、昭和50年前後以降盛んになった自治体史・誌編纂のなかでも、地名の調査研究が進んだ。民俗学では千葉や谷川のような積極的な研究は近年停滞気味はあるが、自治体史・誌のなかに地名資料が蓄積されつつあることは、今後の地域理解のためにも地名研究のためにも喜ばしいことである。

-安永2年(1773年).jpg)