コンテンツへスキップ

吉備真備と遣唐使

■天平の光と影

■天平の光と影

高見 茂

▶︎真備の遣唐留学生に至る背景

▶︎真備の誕生

下道真備(しもつみちのまび)は、下道圀勝を父、楊貴氏の女性を母として持統天皇九年(659)に生まれた。これは『上表文』の宝亀元年10月に真備が辞職願いを提出したときの「上表文」のなかに「去天平宝字8年(764)正月、真備数へて70に満つ」とあり、これで計算すると持続9年(765)の生まれとなるからである。

真備の生年については、異説もある。同じ『続日本紀』の宝亀6年(775)10月、真備が甍(こう)じた時の略伝に「83歳だった」と記されており、これから逆算すると持統7年(693)告となる。同じ文のなかに霊亀(れいき)2年(716)「22歳で入唐(にっとう)」と雪が、入唐の年は、正確いえば翌養老元年(717)で、霊亀2年は遣唐使任命の年である。

青木和夫氏は『古代豪族』のなかで「数え71歳で辞表を提出したのが二例あるうえ、『公卿補任(くぎょうぶにん)』も持統8年(694)生まれ、82歳没と書いている」として持統8年生まれを主張している。

いずれにしても2とか3とかの数字は間違いやすい。こうしたなかで宝亀元年の記事は、真備が70歳になったのを機に辞表を提出したことを記したもので、この記事は最も信憑性が高いと多くの史家が認めている。この時代に高官は70歳になると一応辞表を提出する慣わしがあったようで、真備も当時の慣例に従って辞表を出したものと見られる。これに従うと、生年は持統9年、遣唐留学生(るがくしょう)任命が霊亀2年で22歳、入唐が養老元年で23歳、一度辞表を提出のが天平宝字8年で70歳、甍じたのは宝亀6年で81歳ということになる。『吉備真備』者・宮田俊彦氏もこの説で論を進めており、これに従いたいと思う。

では、真備はどこで生まれたのか。

下道氏の本拠である備中国下道(しもつみち)郡、現在の岡山県真備町箭田(やた)にといわれる所がある。「吉備公館祉」には明治時代の有名な漢学者「吉備公館址と産湯の井戸」といわれるところがある。

「吉備公館趾」には明治時代の有名な漢学者・重野安繹氏の書いた石碑が建っており、その近くには 「吉備真備顕彰ラテン語碑」もある。そのすぐ側に真備が生まれに使った「産湯の井戸」と伝えられる涌き水がある。

地元では真備はこの地で生まれたとしている。

これについて江戸時代の地理学者で、この地方ゆかりの古川古松軒(こしょうけん)は、この地に「清済川(しさいかわ)」と称する流れがあり、それが後に「子流川」となった、と記している。「子どもを洗う川」が吉備真備と結びつき「産湯の井戸」と伝えられるようになったのだろうか。

真備が生まれた土地としては、一方で大和説がある。それは、真備の父の下道圀勝が右衛士少尉(うえじしょうじょう)という平城京の右京の警護に当たる下級武官として務めていたと(藤原京時代の職名は不明)、母が大和国字智郡の楊貴氏の女性であったことなどから、父母の結婚生活は大和の都かその付近で営まれたと考えるのである。

真備が生まれた持統天皇9年(695)は、都が「藤原京」に移って間もなくの頃だった。

国の特別史跡の「藤原京」は、中国大陸北魏の洛陽城、隋の大興城、朝鮮半島の新羅の慶州城などをモデルとして日本で最初に建設された本格的な都城である。天の香具山(あまのかぐやま)、畝傍山(うねびやま)、耳成山(みみなしやま)のいわゆる大和三山に囲まれ、その広さは南北十二条3.27km、東西入坊2.17kmもあり、そのなかに、大極殿、大安殿、小安殿、東安殿、内裏、東楼、西楼などが戴を連ねていた。大和説は現在の奈良県橿原(かしはら)市にあった「藤原京」か、その付近が真備の出生地とする。

吉備真備については、その名に「真備」と「真吉備」 の二様の書き方がある。『続日本紀(しょくにほんぎ)』には「吉備真備」と書かれているが、『日本紀略(にほんきりゃく)』と「正倉院文書』 はともに 「吉備真吉備」と記している。どちらが正しいのだろうか。

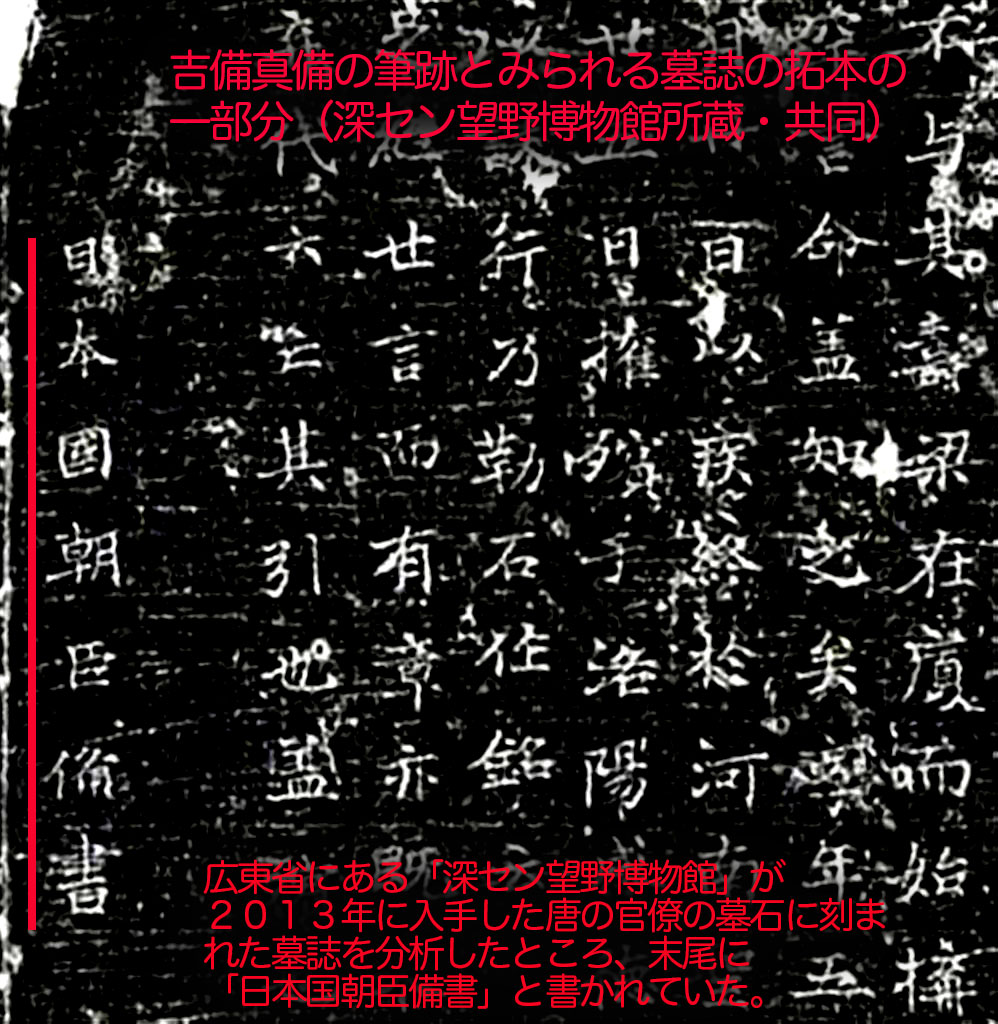

これについては、すでに重野安繹(しげのやすつぐ)氏が 「真吉備を本名トシテ真備ヲ同訓トス」と述べ、以後多く究老が 「もともと『真吉備』が本名だが、遣唐留学生(るがくしょう)として唐に渡ったとき、三字名の『真吉備』中国風に『真備』と二字名に改めたもの」としている。このとき一緒に唐に渡った阿倍仲麻呂が、やはり中国風に「仲満」とし、さらに後に真備とともに遣唐副使に選ばれて唐に渡った大伴古麻呂(こまろ)も、その前に初めて唐に渡ったさい「朋胡満」と署名していたように。

「真吉備」「真備」ともに読み方は「まきび」であり、一般に「真備」と書かれていることから、以後も「真備」の文字を使うこととする。

次に真備には兄弟があったのか。

『続日本紀』によると、東宮学士・東宮大夫の下道真備が吉備朝臣(きびのあそん)という姓(かばね)を賜った天平丁年(746)から2年後の天平20年(748)に、下道朝臣乙吉備(おときび)、下道朝臣真事(まごと)、下道朝臣広(ひろ)という三人が同じように 「吉備朝臣」を賜姓されている。

これについて青木和夫氏は「このころの賜姓(しせい)の範囲は、原則として勅書に記載された本人だハであり、従って本人の直系の子孫にしかおよばなくなっていたから、弟妹が二年後に兄の余徳にありつくということがありうると思う」と述べ、さらに「乙(弟)吉備、真事などは真備と文字共通する」として真備に弟が三人あったことを示唆している。

賜姓の記事がないのに吉備朝臣を名乗っている者に吉備朝臣由利と吉備朝臣和泉、吉備朝臣払堆がいるが、いずれも真備の子と考えられ、由利は長女、和泉は長男、枚雄(ひらお)は二男と思われる。

しかし真備の妻はどんな女性なのか、いつ結婚したのか、まったく記録がなく、不明である。

▶︎真備、遣唐留学生へ

下道真備は、十六歳前後になった時に平城京の大学寮に入ったのではないか、と思われる。律令制を基本とする社会は、法とこれを運用する官僚によって統治されていた。その律令官僚になる道は、下道圀勝のような地方豪族出身の下級武官の子弟(位子・いし・という)の場合、容易でなかった。官吏養成機関の最高学府ともいうべき大学寮に入って勉強し、試験に合格したうえの官人から少しずつ昇進して行く以外にはないのだが、中央の高級貴族に比べると極めて不条件のもとに置かれていた。

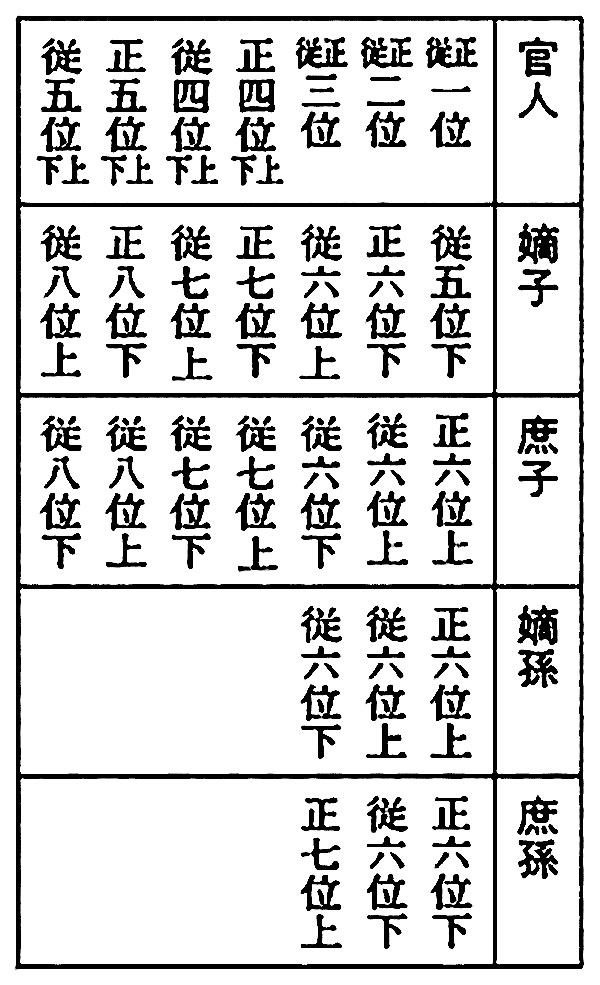

父または祖父が三位以上の高級貴族の場合は、その子と孫に、四位と五位の中級貴族の場合は、その子のみに、それぞれ21歳に達した時点で従五位下など一定の位階を与える「蔭位(おんい)の特典があった。同じように大学寮で勉強しても、真備のように「蔭位」の特典のない「位子」の場合は、初めから大きなハンディを背負っていた。それだけ日本ではまだまだ中央の旧豪族の勢力が強かったということであろう。

式部省に所属する大学寮は、明法道(律令と格式)、明経道(儒教の経典)の本科と算道道の学科があり、それぞれの課程コースを順を追って学習し、所定の課程を終了すると、大の推薦によって式部省が実施する試験を受ける。これに合格すれば官位を授けられ、官僚と採用される仕範になっていた。

ただ、大学寮に入るには一定の手続きが必要であり、誰でも入れるものではなかった。父の出身やその職務ぶりなどが審査の対象になった。入学を許されて大学寮に入っても、課程のコースを終了するには普通6〜7年もかかり、この間には頻繁に学内テストも受けなければならない。しかも、式部省の試験の審査基準は非常に厳しかった。

真備の場合は、父親の下道圀勝(しものみちくにかつ)の仕事ぶりが評価され、また真備自身の勉学への熱意も認れて入学を許可されたものと思われるが、それだけに入学後の真備の勉学に対する熱意は極めて強かった。真備はやがて所定の課程コースを終了し、式部省の推薦により試験を受け、優秀な成績で合格した。そして22歳のとき従八位下という位階を授けられた。真備の6年余のがここに見事実ったのである。

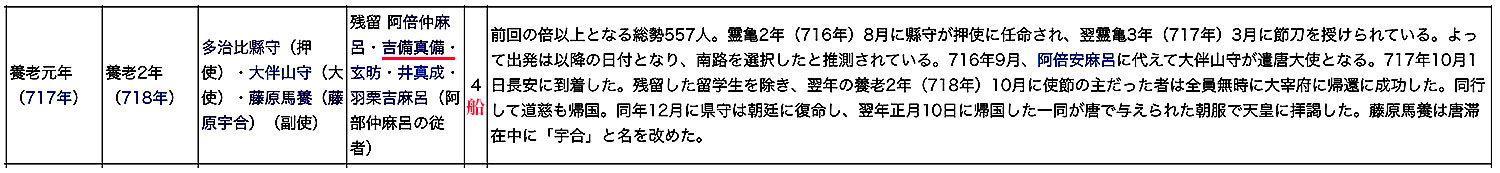

元正天皇の霊亀2年(716)8月20日に遣唐使が発令された。8世紀に入って二度目、大宝元年の遣唐使から15年ぶりの発令であった。

大使の上の押使(おうし)には、従四位下造宮卿(ぞうぐうけい・宮城(きゅうじょう)の造営・修理を掌る官職)の多治比県守(たじひのあがたもり)が選ばれた。

押使(おうし/すべつかい)は、使者の身分序列が高い場合、大使の上に置かれ、全体を統轄する官職。「押」は「惣(す)べる」という意味。是の日、従四位下多治比真人県守(たぢひ の まひと あがたもり)を遣唐押使(けんたうあふし)とす

五十歳に近く、故左大臣多治比嶋の次男という名門の出身である。大使には従五位下の大伴山守が任命された。副使には正六位下の藤原宇合(ふじわらうまかい)が任命され、その下に大判官(だいじよう)一人、少判官(しょうじよう)二人、大録事(だいろくじ)二人、少録事(しょうろくじ)二人、それぞれ任ぜられた。多治比氏や大伴氏はともに伝統的な武門の家であり、藤原不比等の三男の宇合も四子のなかでは最も武名が高かった。

当時、遣唐使には、学があり文学が語れ、かつ風采もよいうえに、武断的な統率力のあるものが選ばれた。今回も押使、大使の位階が高く、判官三人、録事四人の編成から見ても、使節団は、一つの省にほぼ匹敵する大規模なものだった。

第八次遣唐使と後に称されるこの時の遣唐使に随行して唐に留学する若者の一人に、従八位下を授かったばかりの真備が選ばれたのだ。真備22歳の時だった。

当時、遣唐使を派遣することは、世界的な統一帝国である唐との外交関係を構築するとともに、律令制度を中心とした先進文化を摂取するための国を挙げての国家的な大事業であった。こうしたなかで派遣される第八次の遣唐使は、これまでの遣唐使のような外交的、政治的な意味が薄れ、唐の先進的な文化を学んで来るという文化使節としての役割が一層強くなっていた。唐の律令制度を成立させた背後の思想、例えば儒教の「礼」に対する考え方を学ぶとともに、律令制度の具体的な運用の方法やその実態などを修得することに重点が置かれていた。それだけに留学生に対する期待はこれまで以上に大きく、当時の若い人たちの熱いまなざしが注がれていた。大きな危険を伴うとはいえ、真備はあえてその遣唐留学生への道を志し、それがかなえらることになったのであろう。

この時の同じ留学生に阿倍仲麻呂がいた。仲麻呂は名門の阿倍氏の一族で、父の船守(ふなもり)は正五位上中務(なかつかさ)省の大輔(だいふ・次官)であった。真備より五歳年下で、その時に十七歳だった。名門のため大学寮には入らず家庭教師のような形で勉学し、入唐時には葉(羽)栗吉麻呂(はぐりのよしまろ)という従者が付いていた。

入唐の留学僧として玄昉(げんぼう)がいた。玄昉の出自は阿刀(あと)氏。物部と同祖の伝書もつ阿刀氏は、天武13年(684)の「八草の姓(やくさのかばね)」制定のさい宿祢(すくね)の姓を賜っており、その名は河内国の阿都の地名に由来する。玄昉は若くして出家し、藤原氏の氏寺である興福寺で義淵(ぎえん)僧正から法相宗を学んだとされているが、年齢などははっきりしない。おそらく真備より五歳くらい年長だった思われる。

さらにもう一人、短期間の留学で具体的な勉学目標を掲げて唐へ渡る請益生(しょうやくしょう)の大倭忌寸小東人(やまとのいみきおあずまと・後の大和長岡)がいた。朝鮮半島からの渡来系氏族で、代々大和神社の神主であったが、父の五百足(いおたり)が従五位上で刑部少輔(きょうぶしょうふ・次官補)を務めていた関係で法律に詳しく、時の右大臣藤原不比等の下で『養老律令』の編纂に当たっていた。それだけに官人の間ではある程度名前られていた。すでに28歳であったが、不比等の命によって短期間で唐の律令制を学び、『律令』の問題点を解明して来るのが目的だった。

このような留学生や留学僧を含めた今回の遣唐使の構成は、航海にあたる船団長以下の船加えると総員557名にのぼり、初の四隻編成であった。

遣唐使の一行は、翌養老元年(717)2月1日に春日神社で航海の安全を祈った。2月23日には朝廷に参上、元正(げんしょう)天皇に対して渡唐の挨拶をした。そして3月9日に再び朝廷に参上したさい、元正天皇は遣唐押使の多治比県守に節刀(せっとう)を授与した。

節刀(せっとう、せちとう)は、日本の歴史において、天皇が出征する将軍または遣唐使の大使に持たせた、任命の印としての刀。 標の太刀(しるしのたち)、標剣(しるしのつるぎ)とも。

節刀の授与は、もし使節団のなかに統制を乱すものれば、ただちに押使の判断で切り捨ててもよいとするわゆる「全権委任」の印である。

使節団の一行は、難波の港に集合し四隻の船に分乗した。

当時の遣唐使船がどんな船だったのか不明だが、圭船大学名誉教授の茂在(もざい)寅男氏は、長さが20m、幅が7~8m、大きさは100t前後、二本の帆をもつ帆仙であった、と推定している。船が造られた所としは、周防、播磨、備中、安芸の各国の名があり、とくに安芸国(広島県)の倉橋町を中心とする地域古くから知られている。

難波の港を出発したのがいつなのか正確にはわらないが、唐の朝廷への土産物や食糧などを積み、3月末か4月初めに出発したようだ。

難波の港から瀬戸内海を西へ向かっての航海は潮の流れをうまく利用しながら港から港へと望める。明石海峡を出れば、そこはもう畿外だ。値の牛窓、吉備児島の宮浦、備中の玉の浦などの港に停泊しながら船は西へ西へと進む。瀬戸内海のは中央にあり、潮待ちの停泊地だった大飛島(おおびしま・笠岡市)では、当時、航海の安全を祈る祭祀が行われており、真備もここで長い航海の安全を吉備の神に祈ったのではなかろうか。

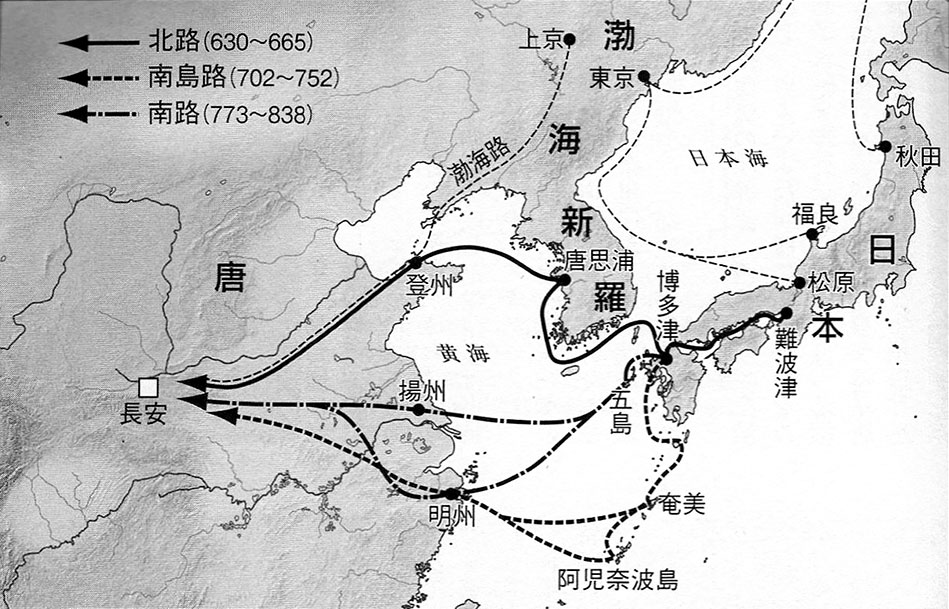

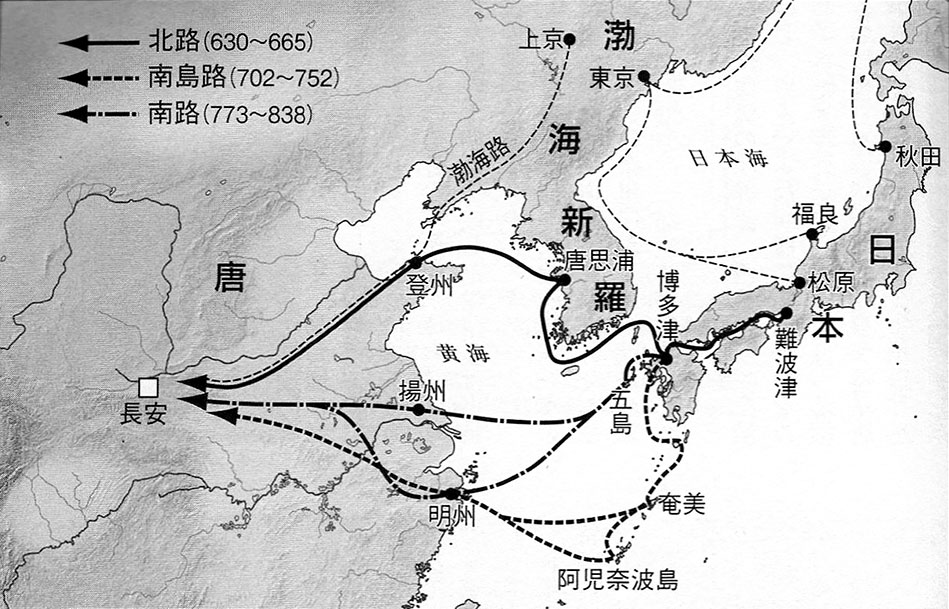

やがて船は、十数日の船族の後、筑紫の那の大津(博多)に到着、そこで再び食糧などを積み、いよいよ大海原に向かって航海するのだが、どのコースを通ったのだろうか。 当時の渡唐のコースとしては、北路、南路、南島路の三づのコースがあった。初期の遣唐は、北路のコースをとる場合が多かった。筑紫の郡の大津から壱岐・対馬を経由して朝鮮半西岸沿を北上し、現在の仁川港付近から黄海を西へ横断して中国山東半島の登州(とうしゅう・山東省市)に上陸するコースである。航海としては最も安全なコースであったが、朝鮮半島の新羅国の関係が緊張し始めていた奈良時代中期からは、北路を避けて南路か南島路を通ることが多かった。

南路はいったん五島列島の中通島の相子田浦か福江島の川原浦に渡り、そこから風を待って一気に大海を乗り越えようというもの。南島路は奄美諸島から沖縄列島沿いに南下し、途中か国大陸の長江 (揚子江)の河口をめざし大海を越えるものである。

Top

■天平の光と影

■天平の光と影