■町の記憶(大正・昭和)前編

■町の記憶(大正・昭和)前編

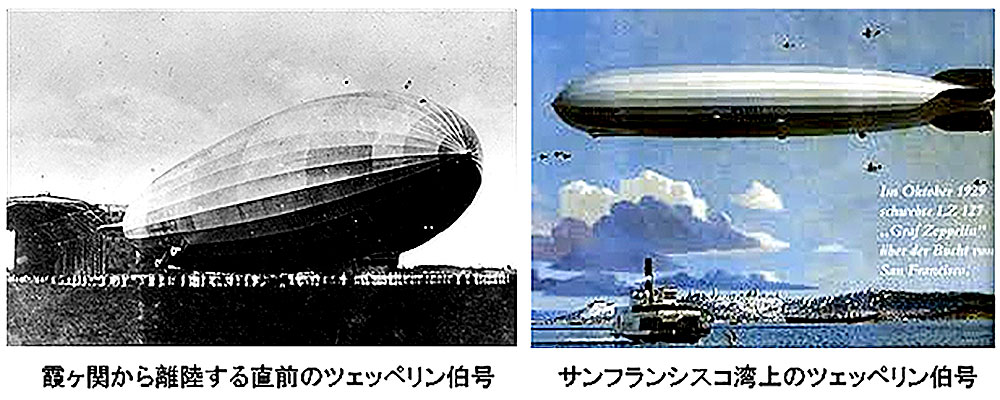

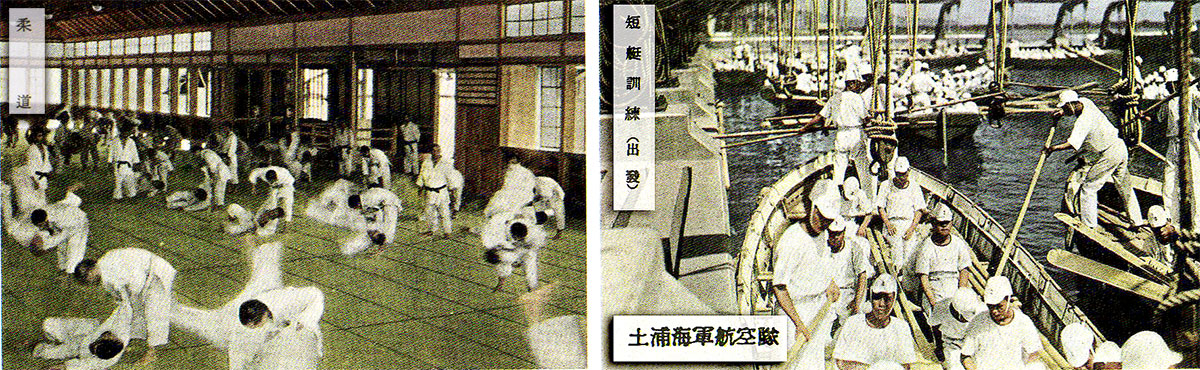

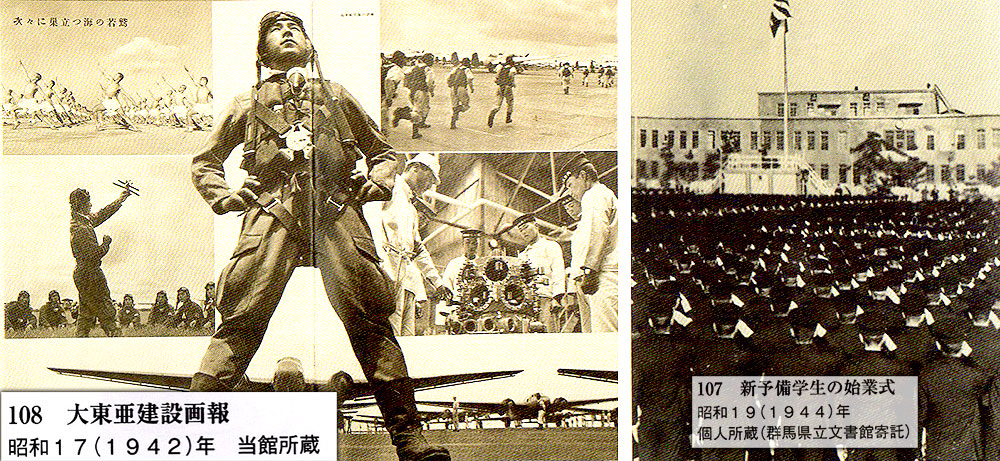

■ 二つの航空隊と土浦

▶️霞ケ浦海軍航空隊の誕生

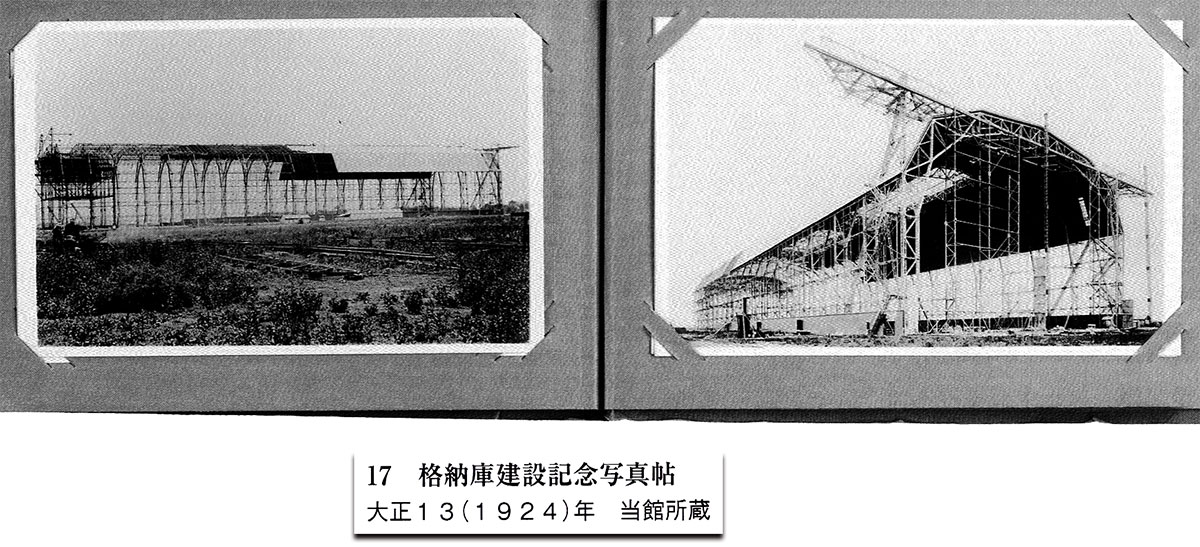

大正10(1921)年、阿見村(現阿見町)に設立された臨時海軍航空術講習部が、翌11年に独立し誕生したのが「霞ケ浦海軍航空隊」である。これは日本で3番目に創設された海軍航空隊であった。

第一次世界大戦(1914〜18)後、航空技術の底上げが図られた。陸上機と水上機の両方の訓練ができ、人家も少なく飛行場に適したこの地が選ばれたとされている。

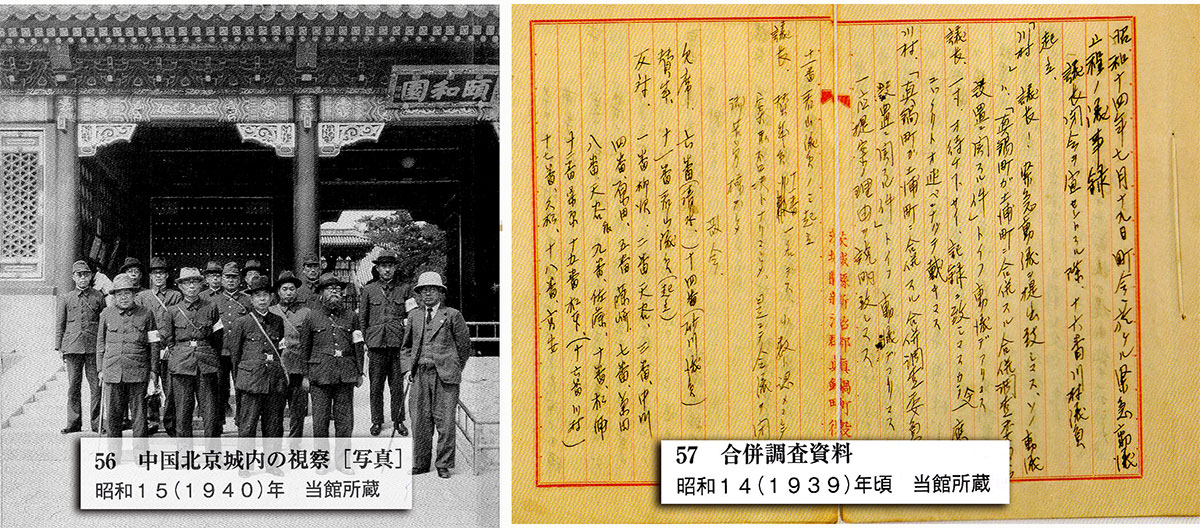

しかし、航空隊設置の背景には、この地に広大な土地と湖面があることに加え、東京の近郊で、物資の供給や交通に利便性のあることが重視されたと考えられる。江戸時代以来水陸交通の要衝であった土浦に近く、明治20年代に開通した常磐線、大正七年に開通した筑波鉄道、さらに霞ケ浦舟運が人や物資の輸送を支えていた状況が、航空隊の設立には少なからず影響している。

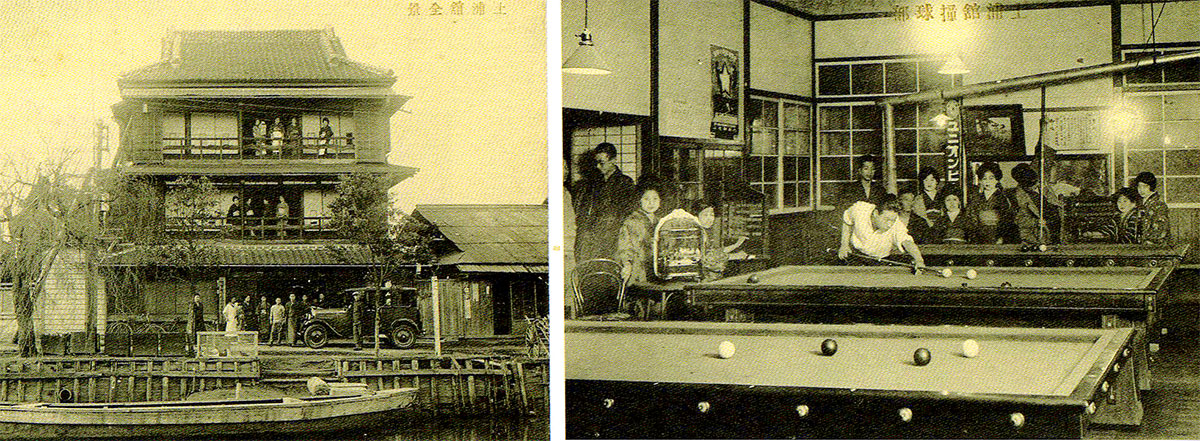

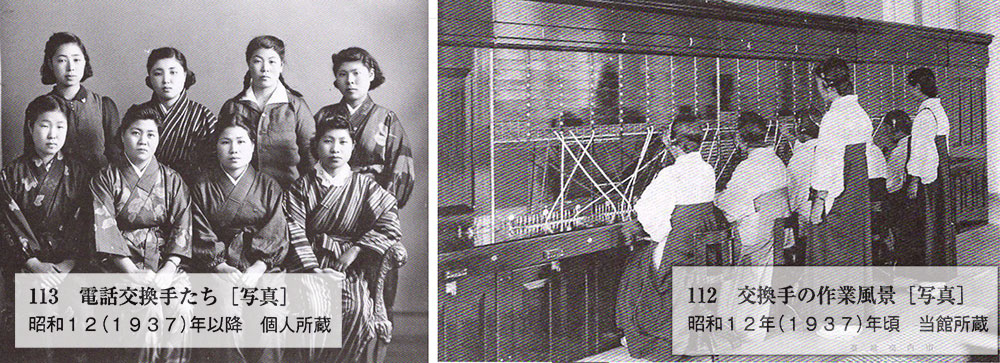

交通網の発達と航空隊の設立によって、土浦は一層の活気を見せた。航空隊には国内外を問わず多くの人々が訪れ、特に土浦駅はその玄関口となった。

————–

上の操作について・・・photo Galleryをクリックしたら▶️の印をクリックしてください。自動で画像が変わります。