東国国家への試み

■東国国家への試み

■東国国家への試み

佐藤 信

▶︎地方政治の乱れ

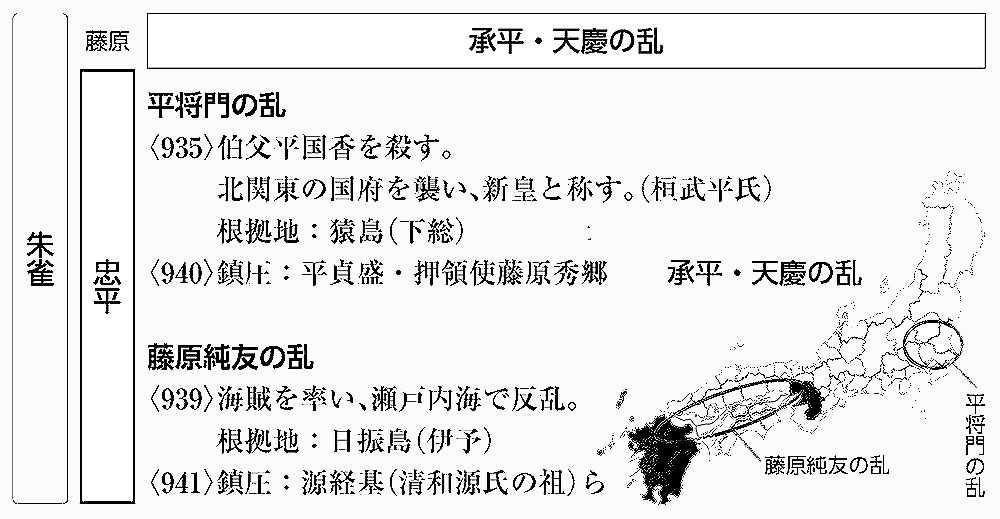

10世紀には古代国家の地方政治が大きく変質する中で、受領と土着国司・地方豪族たちとの問に対立が起こり、治安が悪化して武士たちの活躍がはじまる。930年代末の天慶年間(938〜947)に東国で起きた平将門の乱と瀬戸内で起きた藤原純友の乱は、ともに武士の成長過程で起きた乱といえる。乱は同類の武士たちによって制圧されたが、二つの乱を通して、中央貴族は武士の実力を認めざるをえなくなっていった。

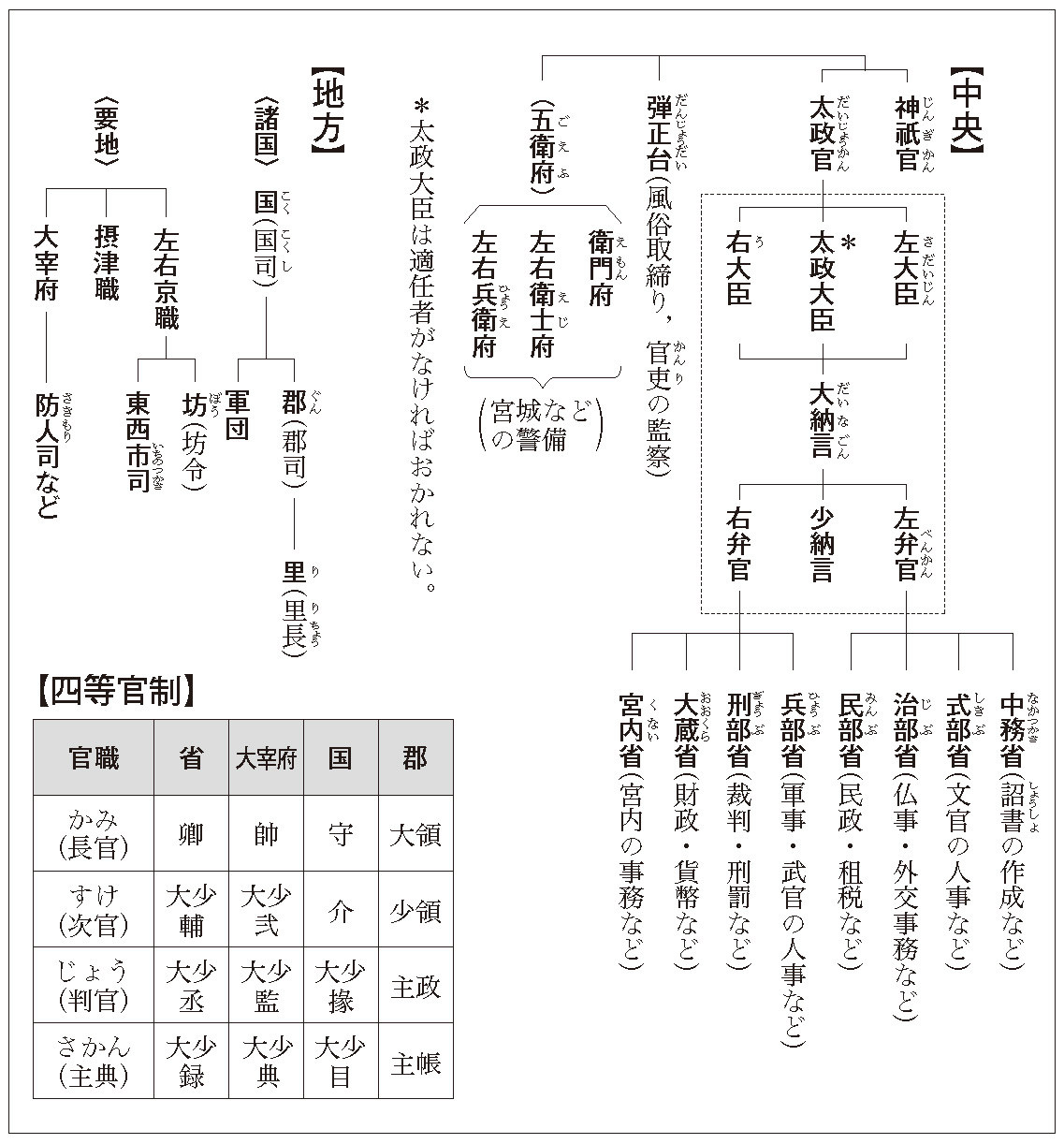

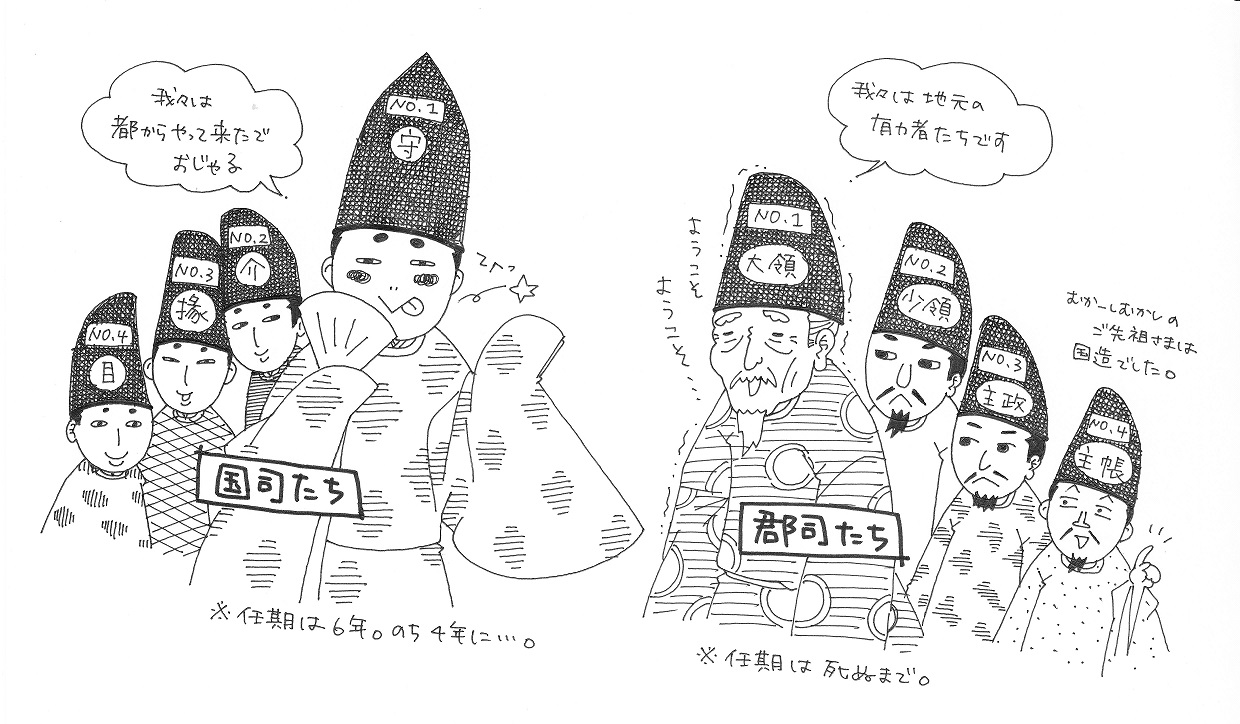

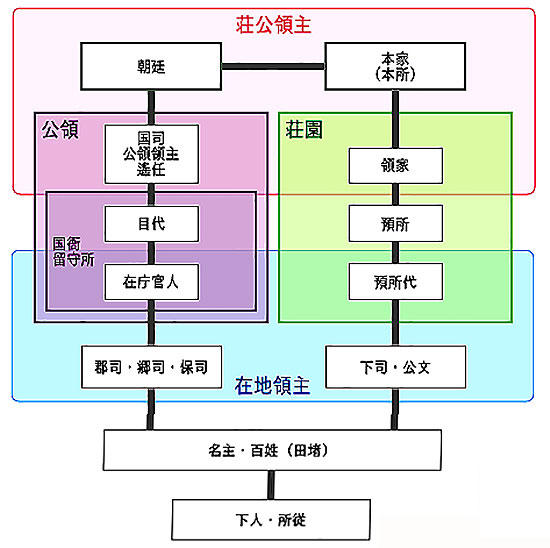

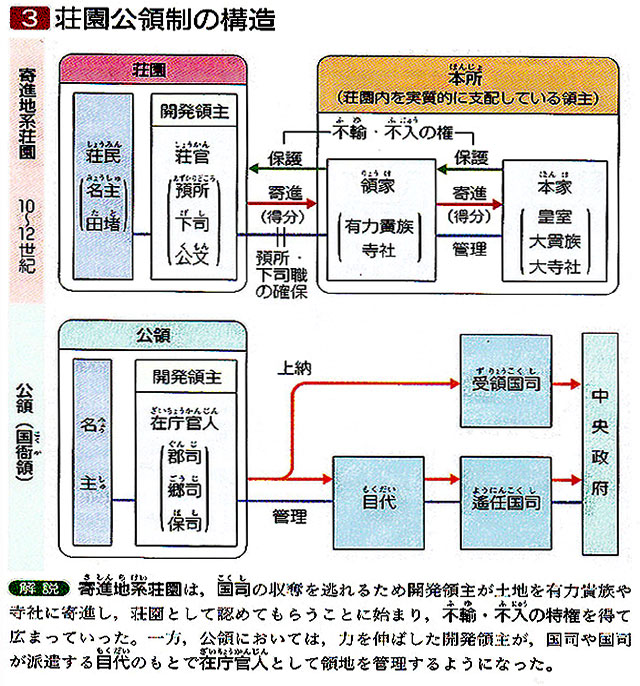

中央集権的な律令国家のもとで、中央から地方に派遣されて地方支配にあたった国司は、国家を代表して地方豪族や民衆と相対する重要な役割を担っていた。10世紀頃になると、国司の中でも長官に権限が集まり、現地に赴任する長官は受領とよばれて諸国の政治を一人でもっばら請負うようになった。律令制度のもとでは国内統治は国司の四等官(守・介・掾・目によって担われてきたが、10世紀になると国司は、権限をもつ受領と、その下で国の行政実務にあたる在地豪族などからなる在庁宮人とに分裂してしまう。

受領に期待されるのは、中央に送るべき一定量の租税など東進物の確保であり、一定の制度下で国内支配は受領に任されるようになる。受領となったのは、しだいに貴族社会が固定化してそれぞれの家の家格が定まってきた平安貴族の世界の中で、中央の政界では上級の大臣や公卿まで出世が望めない中級貴族たちであった。こうなると受領は自分の在任中に巨大な富を集積しょうと図るようになる。そして官職の任命権を握る摂政・関白に贈物をして、さらに実入りの良い国の受領となることを望むようになる。

国司の中には、遥任(ようにん)といって任国に赴かず、現地の留守所にかわりに目代(もくだい)を派遣して在庁宮人たちの統括をゆだねる人も多かったが、受領の中には、自ら任国に赴いて国を支配し、巨大な富をきずき、その経済力をもとに政治的な進出を図った人もいた。朝廷に私財を献上して官職を得る成功や、同じく私財を献上して引き続き受領の任にとどまる重任(ちょうにん)といった、いわば官職売買も行われるようになった。

いっぽう地方社会においても、中央政界では出世が望めない中級貴族である国司の中には、そのまま諸国に土着して在地勢力とも結びついて勢力をたくわえる人たちも増えた。また、郡司などの地方豪族や有力農民たちも、貧窮化した農民を自らの経営の下にかかえて多くの土地や動産を集積するようになる。

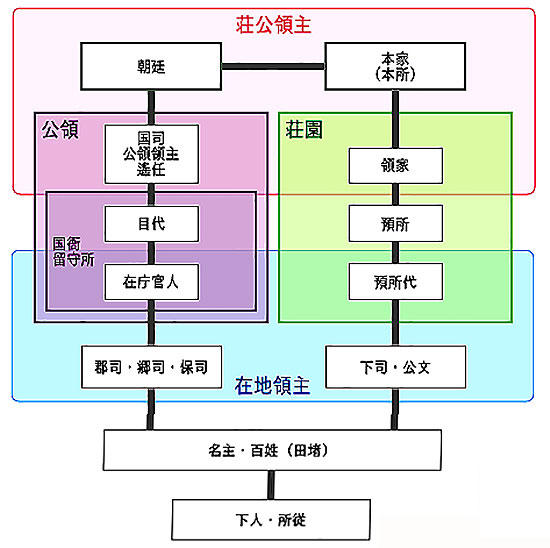

こうして、私富の蓄積をはかる受領と部下の在庁宮人・郡司・百姓たちとの間には、しばしば対立が生じた。郡司は、10世紀になると、律令制の職務からはなれて、国司のもとで在庁官人として編成され、徴税などの国務を代行する立場となっていった。いっぽう在地の地方豪族・有力農民の中には、受領からの追及をのがれるため、開発・集積した田地を中央の有力貴族・大寺社などに寄進し、自らは荘官(しょうかん)となって受領の介入に対する保護を得るなど、荘園化への道も進展する。いわゆる寄進地系荘園といわれる荘園がこれにあたる。

寄進が公認されると、公領とはちがう荘園として、受領は介入しにくくなり、寄進して荘官(下司職・げししき・など)となった地方豪族の支配権は安定化し、強化された。寄進された貴族の方も、さらに上級の権威である院・皇族・貴族・大寺社に寄進しなおして、国府・受領からの荘園への介入に対抗しようとした。前者の最初に寄進をうけた貴族を領家、再寄進された先の院などを本所という。

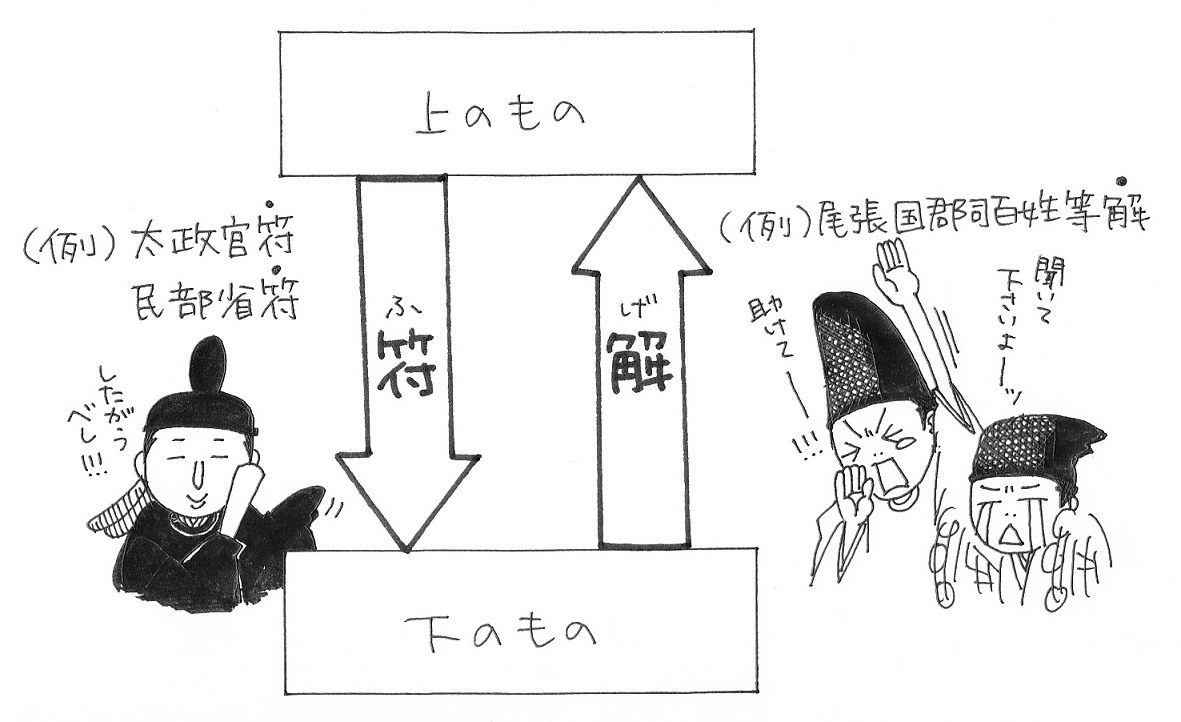

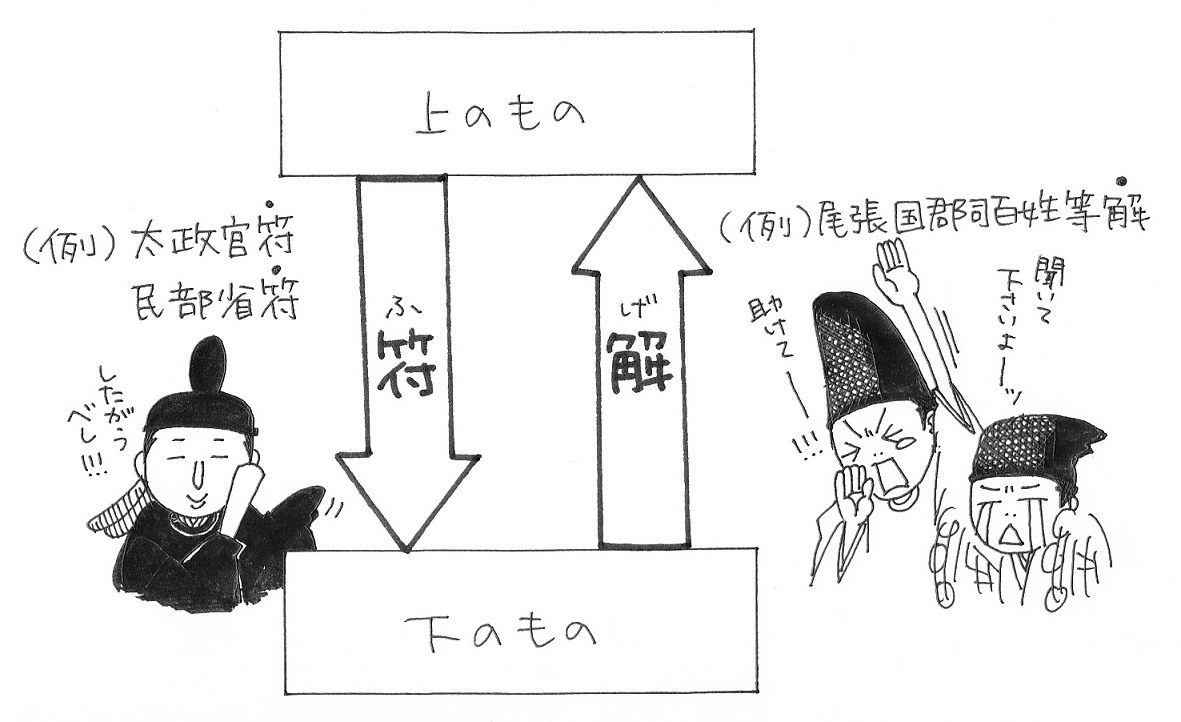

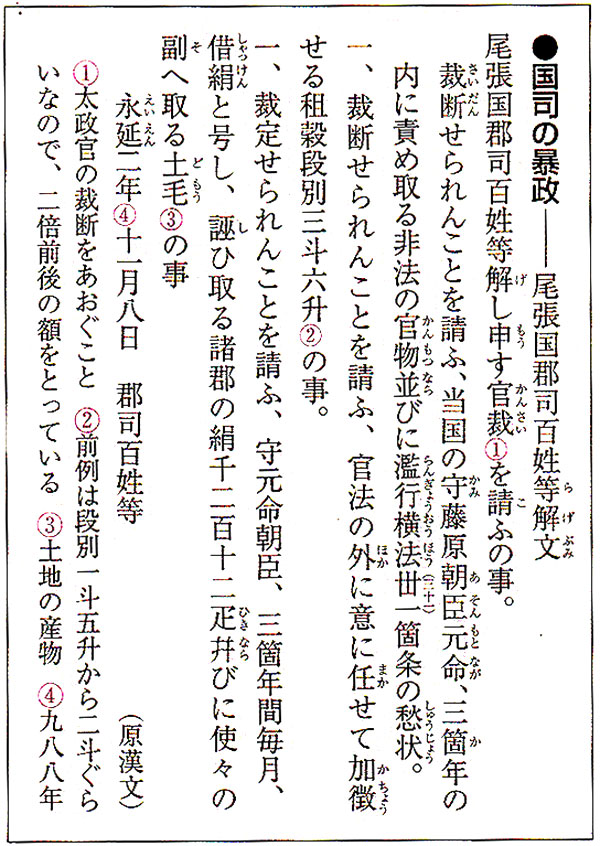

受領と地方豪族たちとの対立は、尾張国の地方豪族たちが受領である尾張守藤原元命の不当な収奪を31ヵ条にわたって中央の太政官に訴えた永延2年(988)の「尾張国郡司百姓等解文」などに知られる。この時代には、こうした国司苛政上訴事件や、さらには地方豪族たちが直接受領を襲って時には殺害してしまうといった国司襲撃事件へと展開していく。こうした対立や、地方豪族どうしの所領をめぐる対立などによって、地方の治安は大いに乱れ、それに応じて、武芸をきたえた武士たちの活躍の場が広がっていった。

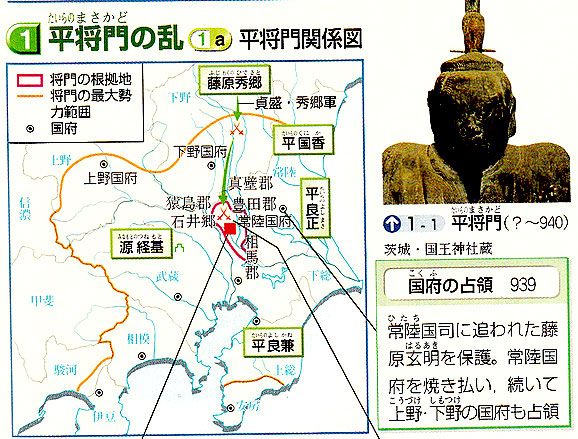

▶︎平将門の乱

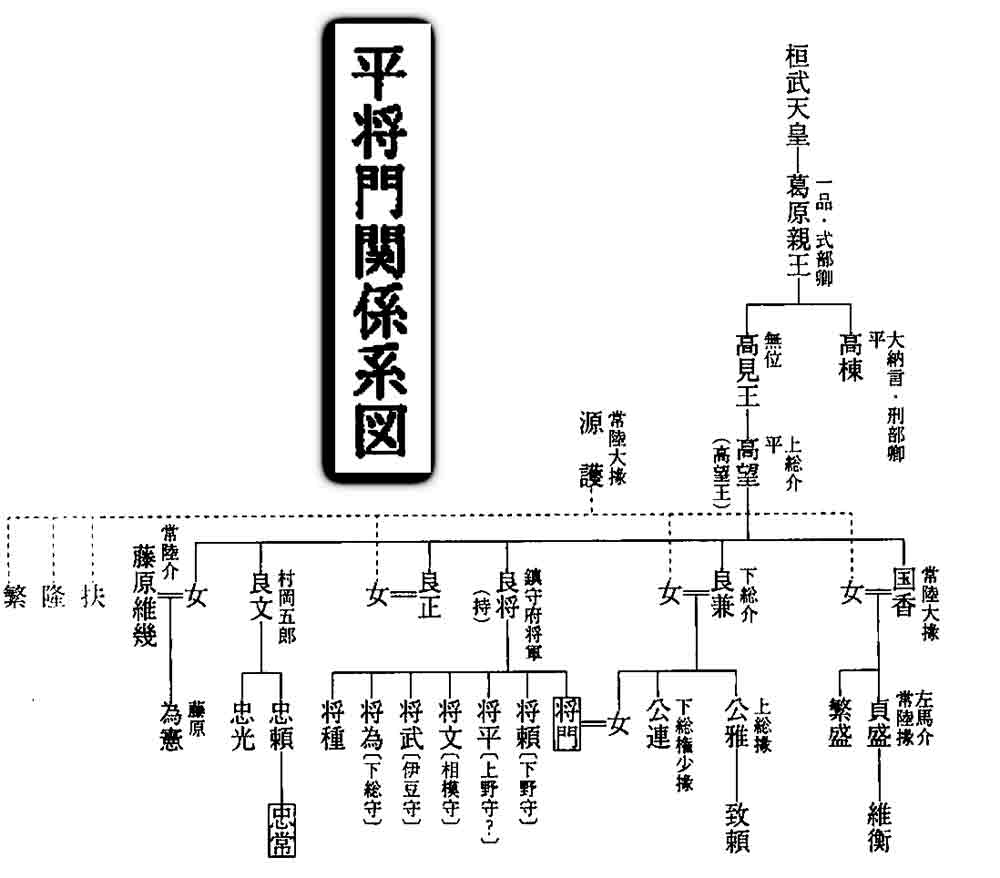

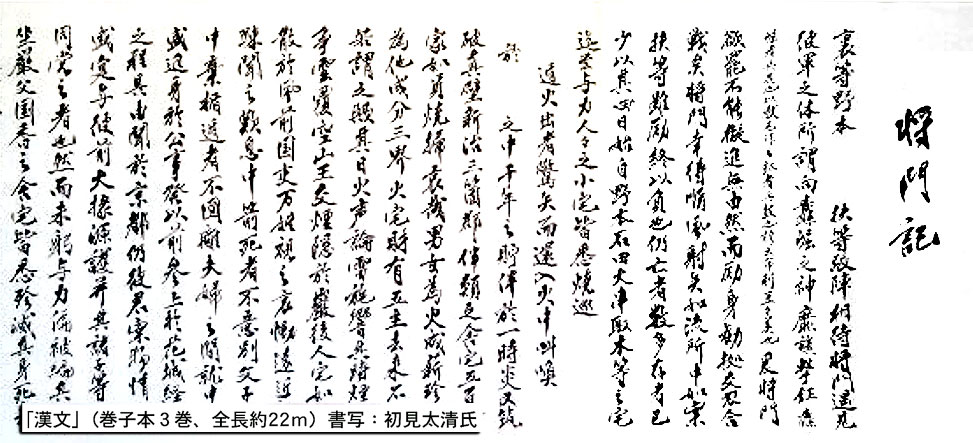

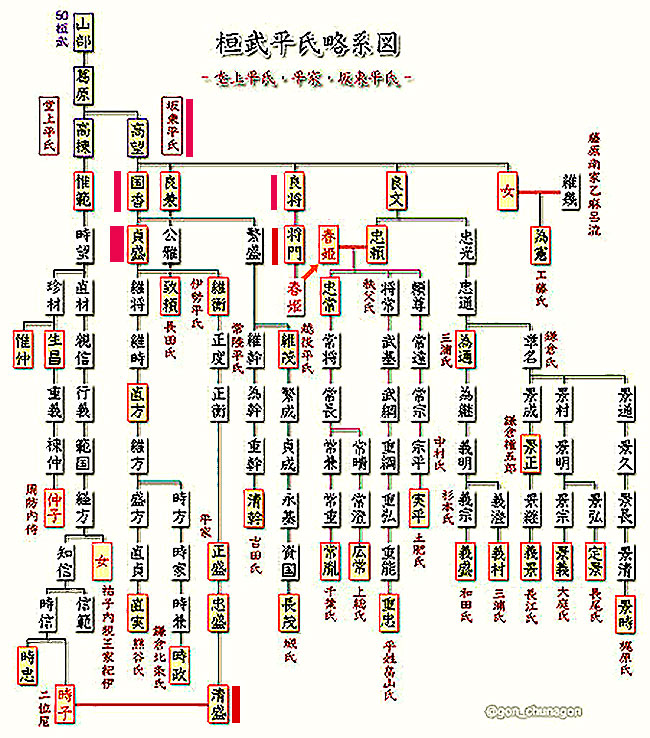

東国は、8世紀後期から東北の蝦夷との戦いの後方基地として多くの兵士を送り出し、また兵糧・武器など多くの負担を担ったので、疲弊や社会的混乱が進んで治安も悪化した。桓武天皇の曾孫で、上総(千葉県)の国司として赴任し土着した高望王の子平良持(良将)の子が、平将門である。都で摂関家の藤原忠平に仕えた経験もあるが、父の遺領を受けついで、下総国(千葉県・茨城県)の猿島郡・豊田郡・相馬郡などを根拠として勢力をふるう「つわもの」の一人であった。この平将門が起こした反乱が平将門の乱である。乱の様子は、軍記物語『将門記』に伝えられている。

平将門は、承平元年(931)、上絵国にいた伯父の平良兼と対立するようになり、承平五年には、常陸国にいた伯父平国香や常陸国の前国司(前大操)として勢力のあった源護の子の扶を戦いで殺してしまうまでに争いが発展する。翌年には、平良兼、下総国にいた伯父平良正、国香の子の従兄弟平貞盛らとの戦いに勝利するものの、源護から朝廷に訴えられたことを受けて、率先して上京し、承平七年に恩赦を得て帰郷した。この年は一族内の争いが激化したが、結局将門にとって有利に推移した。

ここまでは平氏の一族内の争いであったのだが、東国の地方豪族の中に将門の武名を頼ってくる者があらわれ、将門はそうした豪族と国司との間の対立を仲介するようになる。天慶元年(938)には、武蔵国司と足立郡司の武蔵武芝との対立に介入したが、翌天慶2年になると常陸国の豪族藤原玄明(はるあき)の側に立ってついに常陸国府(茨城県石岡市)を攻め落とし、国司の支配権の象徴である印鑰(いんやく・印と正倉のカギ)を奪ってしまう。こうなると、一族内の私的な争いの範囲を超えて、国司すなわち国家に対する反乱ということになってしまう。かつては、平将門の乱と藤原純友の乱を合わせて、「承平天慶の乱」と呼ばれることもあったが、将門の戦いが国家に対する反乱と位置づけられるのは天慶年間からであることから、最近はその呼称は使われなくなっている。

東国各地の地方豪族と結んで、将門はついに常陸ばかりでなく、下野・上野・武蔵・相模の国府を相次いで攻め落とし、国司を追い返して印鑰を奪って郷里の下総に帰った。こうして関東地方をほぼ勢力下におさめた将門は、『将門記』によると、上野国府において自ら「新皇」と称し、都となる王城を根拠地である下総国に定めるとともに、坂東諸国の国司たちを任命して左右大臣を置くことなどを決めたという。こうして日本史上めずらしい東国政権が築かれる大規模な反乱へと発展した。—

翌天慶3年、朝廷は東海道・東山道に追捕使(ついぶし)を任じ、藤原忠文を征東大将軍に任ずるいっぽう、恩賞を約束して東海道・東山道の地方豪族たちに将門打倒を求めた。もとは追捕される対象でもあった地方豪族の暴れ者で、下野国押領使(おうりょうし)となった藤原秀郷は、平貞盛と連合して、征東軍が来る前にと将門を急襲する。将門側は、いったん解散した軍勢が急には集まらない状況のもと、2月14日に下総国猿島郡で激戦がくり広げられた。そして、将門はついに矢に当たって戦死し、敗れる。その後各地由朗 平将門像の残党も討たれて、乱は結局鎮圧された。将門の首は藤原秀郷によって京にもたらされ、さらされることになった。

『将門記』.には、将門の最期の様子を、

時に新皇、本陣に帰るの間、吹下に立つ。貞盛・秀郷 等、身命をすてて力の限り合い戦う。ここに新皇は、甲冑を着て、駿馬を疾(はや)くして、みづから相戦う。時に 現(うつつ)に天罰ありて、馬は風のごとく飛ぶ歩みを忘れ、人は梨老(りろう)が術を失えり。新皇は暗に神鏑(しんてき)に中(あた)りて、終に託鹿(たくろく)の野に戦いて、独り蚩尤(しゆう)の地に滅びぬ。天下にいまだ将軍の自ら戦い自ら死ぬることはあらず。誰か図らん、少過を糺(ただ)さずして大害に及ぶとは。私に勢を施して将に公の徳を奪わんとすとは。

と述べている。そして、

凡そ新皇名を失い身を滅ぼすこと、允(まこと)にこれ武蔵権守輿世王(おきおう)・常陸介藤原玄茂(はるしげ)等が謀(はかりごと)の為すところなり。哀しいかな、新皇の敗徳の悲、滅身の歎(なげき)は、たとえば開かんと欲する嘉禾(かか)の早く萎(しぼ)み、耀(かがや)かんとする桂月の兼ねて隠るるがごとし。

と、反乱者将門の立場にたって彼の敗死を惜しんでいる。

将門の軍勢は、一定数の従属的な従類と、多数の同盟者的な伴類とから構成されていたが、最後の戦いでは、いったん帰郷した同盟者の伴類たちが将門のもとにすぐには集まらなかったことが敗因となつたといえる。実は、鎮圧した側の軍勢も、将門軍と同様の性格をもっていた。その後、将門追討の功蹟で賞を受けた藤原秀郷の武名は俵藤太秀郷として広く知れ渡った。また同じく平貞盛は、中央でその武力を認められて活躍し、のちの伊勢平氏へとつづいていき、子孫の中から平清盛が出てくることになる。

将門の乱には、新しい社会に向けての展望がなかったともいわれるが、反乱者とはいえ東国の自立をめざした武将として、やがて将門は多くの人々から祀られる対象となっていく。彼の東国国家への試みは、のち鎌倉幕府という形へと進んでいったとみることができる。将門の怨霊は、恐れられる対象であるいっぼう、祀られる対象ともなり、関東の各地には首塚など共感をもって将門を迎える将門伝票数多く伝えられており、将門は死後も東国の人々の心の中に生き残ったといえる。

▶︎藤原純友の乱

瀬戸内海は、畿内と西国を結ぶ物資慧の妻妾通路であった。ところが、九世紀肇に富と、その盛んな海1輸送を対象として国家的京をかいくぐつて海賊たちの活動が活発になつていく。歳の憲は、地方豪族のもとに租税負担をのがれる浮浪人や海で暮らす人々などが集まって、著する船を襲い物資を奪ったものと思われる。海域を糾する有勢者が若の安全と引き賛畏通若を課すことは、強奪と実態はあまり変わらないから、慧にかかわる 輸送業者や海で生活する人々と海賊との違いは、紙一重でもあったといえる。

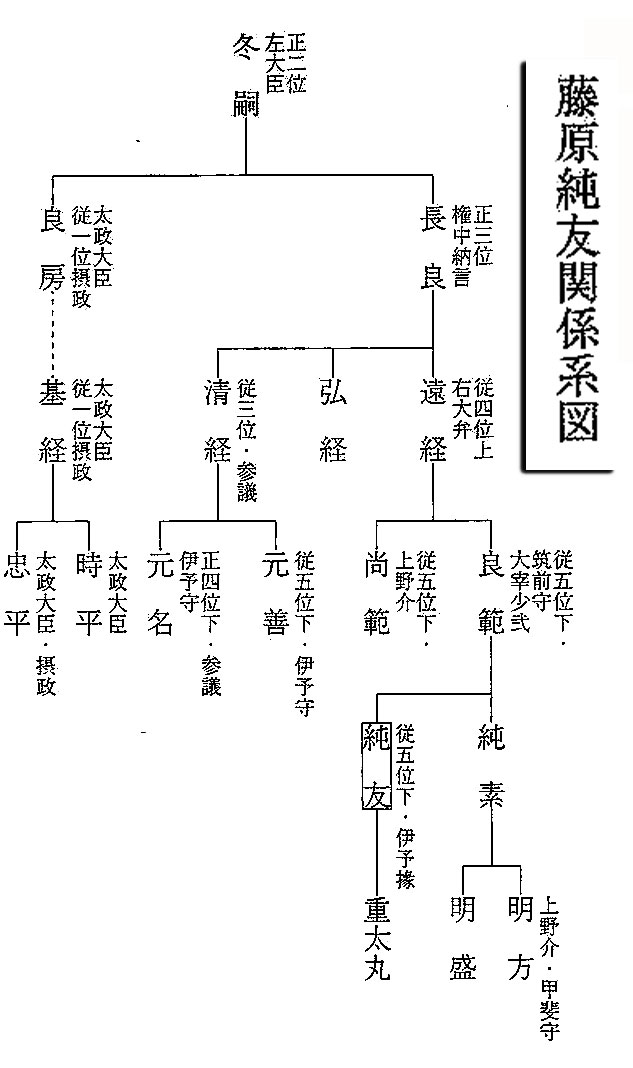

承平六年(九三六)には、南海道で海賊が大塊模に暴れたが、藤原純友が、伊予(愛媛県)の日振を拠点にして千余憤の船を集めた海賊集団の首領であつたともいゎれる。藤原純友は、藤原北家の長鳥の孫良範の子で、もと伊予操(国司の三等官) であったが、その後伊予に土着した豪族であった。この時は、伊予守の紀淑人が海賊に対して土地を耕す道を与え、寛容な政策をとって海賊の動きはいったん収束した。実は、この時は藤原純友は海賊を取締まる追捕者側であったという説も有力だが、将門の乱での藤原秀郷のように追捕便・押領使の側が国家の権威を利用して追捕・押領される側の豪族たちを自らの下に組織していくという構図があり、いずれにせよ純友は交易・輸送にかかわる海賊的地方豪族を大規模に組織していたといえる。

天慶二年(九三九)、東国で将門が暴れまわった頃から、ふたたび瀬戸内の海賊の動きが活発になる。平将門と藤原純友がたがいに相談して反乱を起こしたということ(『大鏡』など)はないが、東国の将門の乱で朝廷が混乱している状況を見抜いて、瀬戸内で純友の乱が起こつたということはあり得るであろう。この年には、海賊集団の首領として、藤原純友の姿が明らかに認められる。まず摂津国で備前国司(介)の藤原子高を襲って傷つける。京に部下を送って放火させ人心の動揺をはかって京都に.侵攻しょうとする純友の計画を中央に報告しようとしたからとも伝えられる。東西で同時に起きた兵乱を受けて、朝廷は大いに脅威を感じることになった。

天慶三年(九四〇)、朝廷は小野好古を山陽道追捕使とするが、そのいっぽう純友に従五位下を授けて懐柔しようとする。しかし、純友勢はついに淡路そして讃岐国府を襲って各地で軍事行動を起こした。伊予・備前・備後・阿波・備中・紀伊・大草府・周防・土佐の諸国があいついで襲われた。その範囲の広さはやはり海賊の行動力によるものだが、襲った地方を長期的に掌握して維持するというほどではなかった。また、天慶三年二月に平将門が敗死して東国の反乱が収束したことも、小野好古を追捕山陽南海両道凶賊使とする朝廷の勢力を瀬戸内に集中することを可能にした。

藤原純友の軍は、純友独自の軍ばかりでなく、次将などとよばれる豪族を中心とした海賊集団の集合であったが、次将の一人が裏切って神出鬼没だった純友軍の行動の手の内を明かしたことも、純友にとっては打撃となった。天慶四年(九四一) 二月には純友の本拠地が襲われ、純友は海に逃れる。そして五月には大事府を攻め落として放火する。大事府史跡の発掘調査では、この時に建物の焼けた痕跡が確認されている。朝廷は大事府が落とされたことに驚き、藤原息文を征西大将軍に任じるが、その軍が現地に至る前に、博多における追捕便小野好古軍との決戦で純友は敗れ、伊予まで逃れるものの、結局六月に警固便橘遠保によって討たれて鎮定された。九月から十月にかけて、純友配下の海賊の残党が各地で捕まえられたり殺されたりしている。中には、日本海側に逃れて東国をめざして途中で討たれた者もいた。こうしてついに東西の反乱は収束した。

『日本紀略』 の天産四年十一月条には、「今月以後、天下安寧、海内清平なり」と誇らしげに記されている。純友追討に活躍した人々は手厚い処遇を受けるが、その中で、将門の乱の時には武蔵介として京に逃れ上った人物で、純友の乱では追捕使次官となって活躍した源経基は、のちの清和源氏の祖になった

▶︎将門・純友の乱の意義。

東の将門の乱と西の純友の乱は、時の年号からかつて「承平天慶の乱」とも呼ばれたが、反乱としては天慶年間の出来事であった。将門と純友が二人で相応じて反乱を企てたという説話も伝えられており、比叡山の山頂には京都を眺めながら二人が誓いあったという伝説の岩があるが、実際には二人が連絡をとりあっていたとは考えられない。

ところで、将門・純友の乱に際して、政府は、まず神仏に乱の鎮定を祈ることにはじまり、ついで押領使などに任じたり恩賞でつのったりして地方豪族たちによる制圧をはかった。そしてその後に、中央から将軍が率いる大軍の軍勢を派遣した。はじめは東国の将門の乱の鎮定に力をそそぎ、その鎮定後に、今度は瀬戸内の純友の乱の鎮定へと勢力を移して、東西の乱を収束することに上手に成功したのであった。

しかし、二つの乱を通して、地方・中央では武士の力が頼られる状況になった。そして武士の中央進出への通が開かれ、朝廷では地位の低かった武士がやがて軍事貴族となっていく通が開かれていったのである。こうして武士の時代への歩みが進んだといえる。

▶︎荘園の発達と武士の発生

10世紀には、中央への貢進物の調達を請け負う形で受領制が展開するいっぽう、在地社会では、受領の一族の中で任期終了後も在地に留まって勢力を張った者や、地方豪族や有力農民たちの中で、開発した所領を中央の院官主臣家や権門寺社に荘園として寄進してその管理者となる者がいるなど、荘園・公領が入り交じる国内の統治は、容易ではなくなつていった。時に国司襲撃事件が起きるなど、国内の治安も悪化し、国内統治に武力も必要となつていった。

平将門の乱の際には、諸国で武勇に優れた押領使が制圧のために任じられ、やがて坂東諸国をはじめとして押領使(おうりょうし)が常置されるようになる。受領国司が押領便を兼帯することも多かった。また地方の争乱に際して、中央の検非違使などの武芸に秀でた官人たちが、追討使・追捕使として派遣される場合もあった。こうして、東国の国内統治において、武力の要は必須となつていった。

平将門の乱を契機として、乱の鎮圧にあたって軍功のあった武人、とくに平貞盛や源経基たちの系譜につらなる家(イエ)の孟たちは、中央において武力として採用されたり、摂関家の家司として仕えるようになり、それが家としての武士の成立に結びついていった。こうして平安京や東国・辺境の治憲持のための「つわもの」が必要な存在として力をもつようになつていった。

その後東国では、長元元年(一〇二八)に平忠常の乱が起きて、六月五日に追討宣旨が下された。平忠常は、下総・上絵に勢力を張っていたが、安房国に進入して安房守を追放して、乱となつた。息常は、『今昔物語集』(巻二五源頼信朝臣責平忠恒語第九)に「下総国二平忠恒(忠常)ト云兵有ケリ、私ノ勢力極テ大キクシテ、上総・下総ヲ曾我マ、ニ進退シテ、公事ヲモ事ニモ不為リレリ」とみえ、「源頼信告文」(石清水文書)には「坂東の受領を凌ぎ、猛威を張り、貢就の篠丁を冤ぐ。暴悪の野心を挟み、朝廷の規模に逆らい、官物を牢籠し、調庸を虜掠」していたとする。いっぼうで平忠常は、中央の関白藤原頼通の弟教通を私君とする立場でもあった。坂東に勢力を張った平氏子孫などの有力な「つわもの」たちは、家人などとなって中央の権門貴族とも通じており、時には国司に任じられるなど、普段から在地に大きな勢力を誇る存在であった。平忠常の乱の背景には、平将門の乱を追討して東国に勢力を張った平貞盛の子孫である平貞盛流と、平将門の叔父平良文流との問の確執があったと考えられている。大きな勢力をもつ忠常の制圧はなかなか進まなかったが、乱の制圧にあたってもっとも活躍したのは、長元三年(1030)に平直方にかわって追討便に任じられた、甲斐守源頼信である。源頼信は、かつて常陸介(上総・常陸・上野の三国は親王任国であったので常陸介は受領)であった時に、隣国の平忠常に名簿を奉らせて主従関係を築いていたのであった。翌長元四年に平忠常は投降し、乱は収束した。こののち、追討使として武功を挙げた源頼信が、東国武士を編成し郎党化して武門源氏が坂東に勢力を確立していった。そして源頼信の子・孫である頼義・義家と続く河内源氏が、東国に大きな基盤を築いていくことになる。いっぼう、荒廃した安房・上総・下総は「亡国」となり、新たな開発領主による復興へと進んでいった。

Top

■東国国家への試み

■東国国家への試み ■東国国家への試み

■東国国家への試み