■欽明朝と蘇我氏の登場

■欽明朝と蘇我氏の登場

篠川 賢

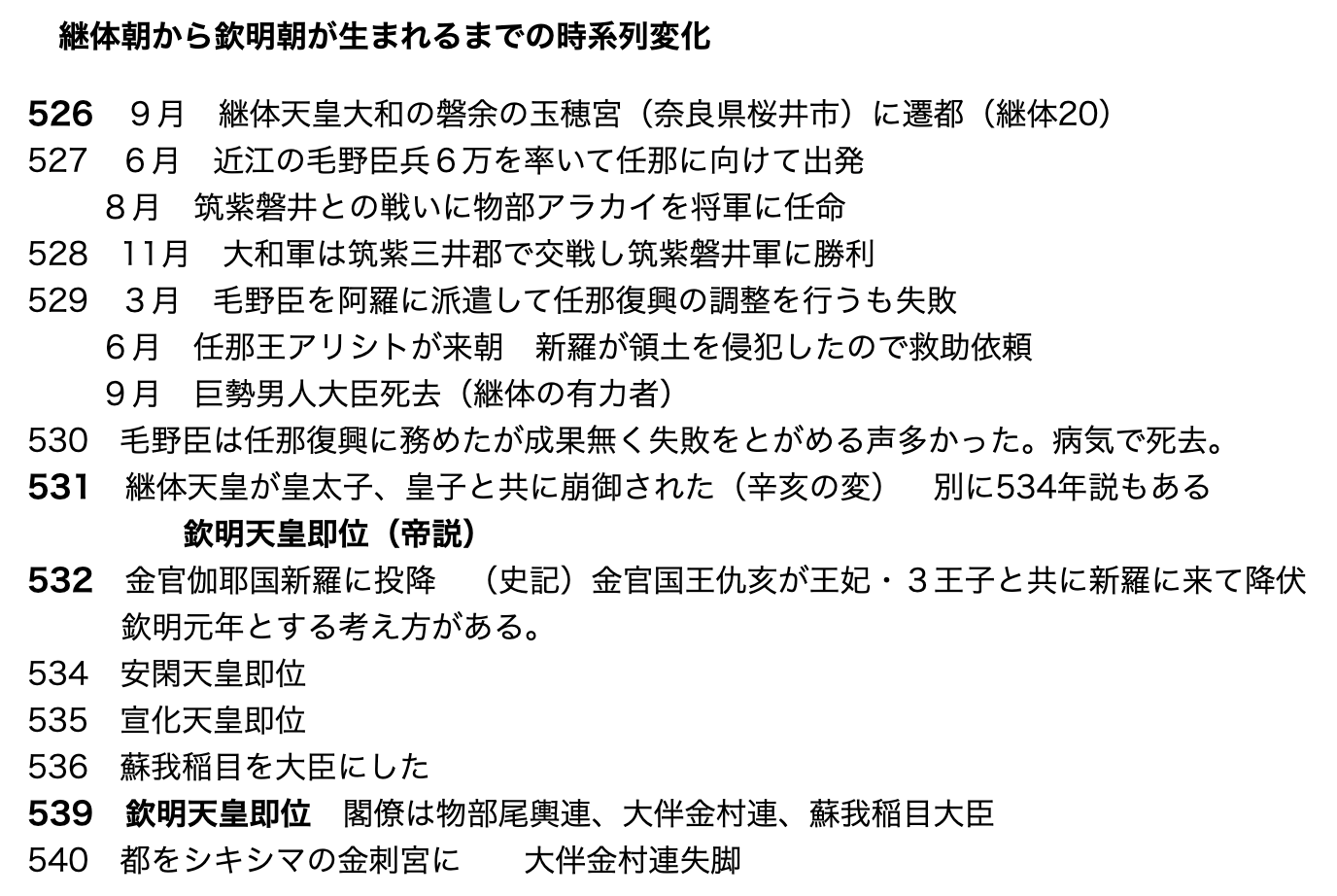

▶︎継体の死と「辛亥の変」

継体紀25年(5 31)2月丁未条には、継体はこの時に磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや)で崩じ、享年82であったと記している。そして、同年12月庚子条の分注には、或本では継体は継体28年(甲寅(こういん)年=534年)に崩じたとするが、ここに継体25年(辛亥年531年)に崩じたとしたのは、『百済本記』に、「辛亥年に日本の天皇と太子・皇子がともに亡くったと聞いた」と書かれているからである、と記している。

安閑紀によれば、継体は臨終の際に安閑に譲位したとされ、安閑元年の干支は甲寅(534年)あるとしている。したがって、上の分注にいう或本の伝えが、本来の日本側の伝えであったことがわかる。『日本書紀』編者は、『百済本記』の記載によって本来の伝えを訂正したが、安閑元年の干支そのままにしたため、継体から安閑への継承は、臨終の際の譲位としながらも、二年の空位があるいう矛盾が生じてしまったのである。

一方、『古事記』によれば、継体の崩年干支は丁未(ていび)とあり、これは527年に相当する。また、継体の享年は43としており、『日本書紀』 のいずれの所伝とも異なつている。

継体の死をめぐつては不明な点が多いが、『百済本記』に、「辛亥年に日本の天皇と太子・皇子がもに亡くなつたと聞いた」とあるのが事実の伝えであったならば、それは尋常なことではない。こを「辛亥の変」と名づけ、継体の死にあたっては、何らかの政変があったとする説がある。それに対し、『百済本記』の伝えは誤伝であり、政変は存在しなかったとする説もある。この議論は、継体死後、二朝が併立したとする説や、内乱状態にあったとする説と、直接関係する議論である。

▶︎二朝併立説と内乱説

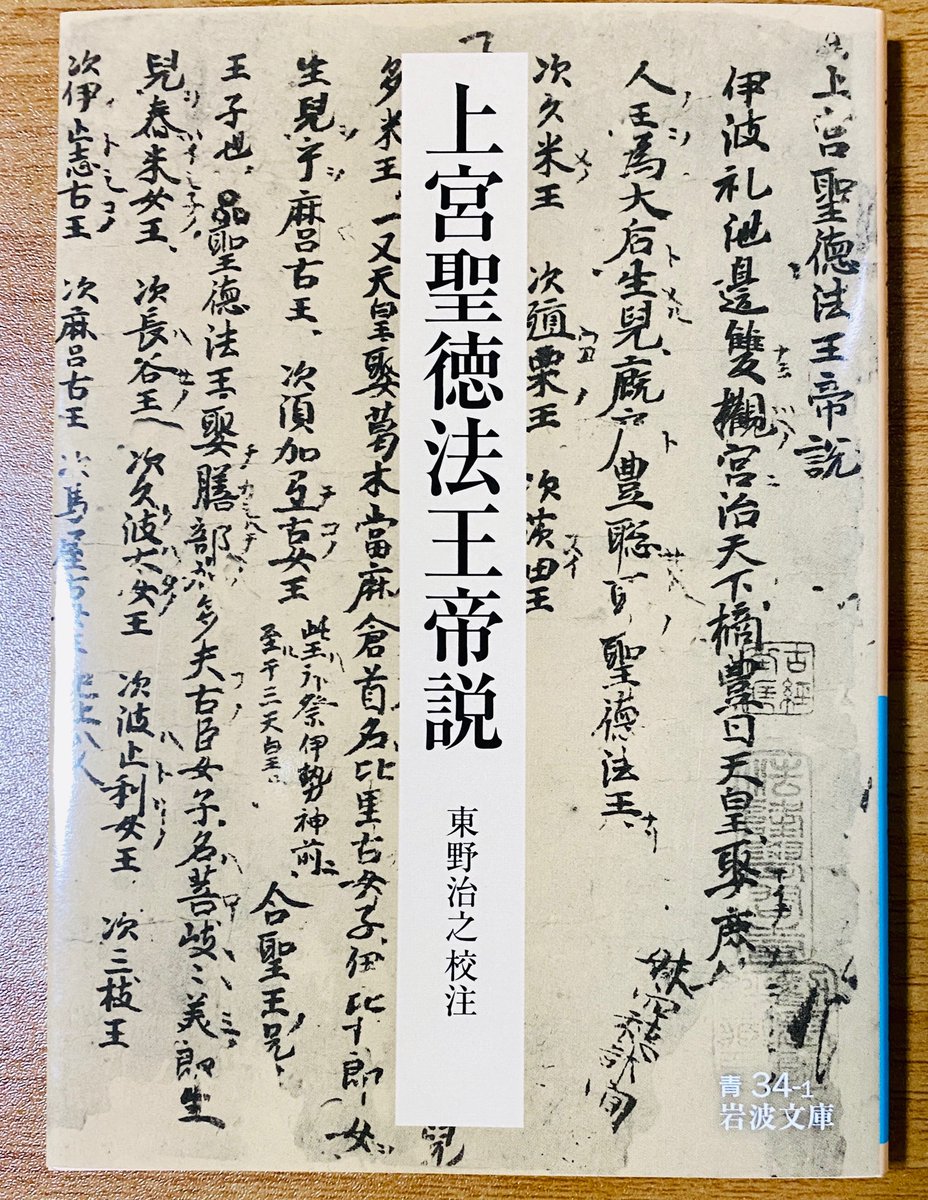

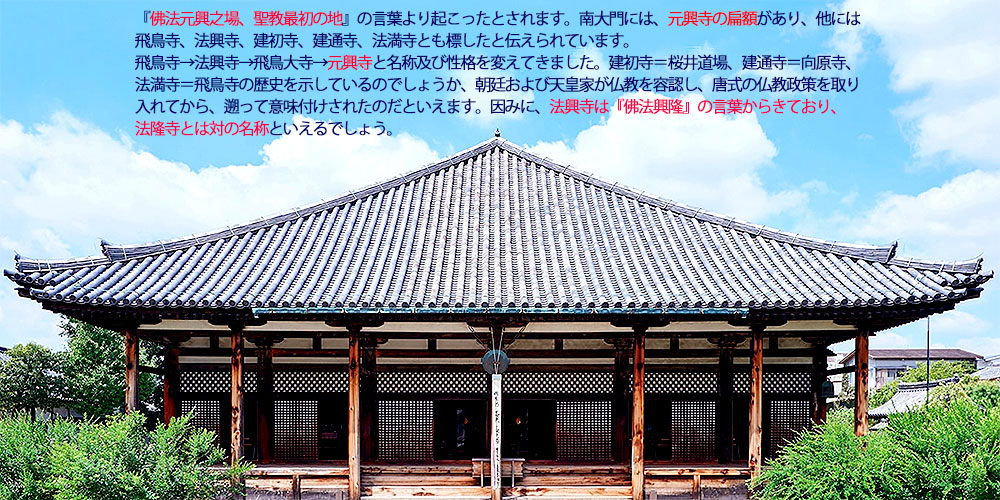

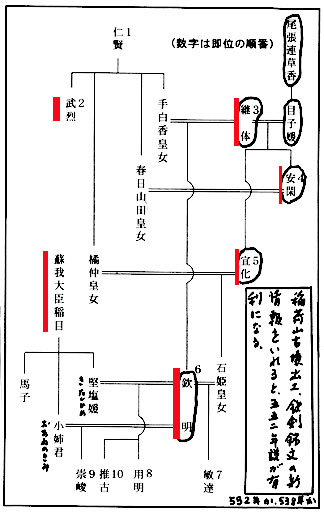

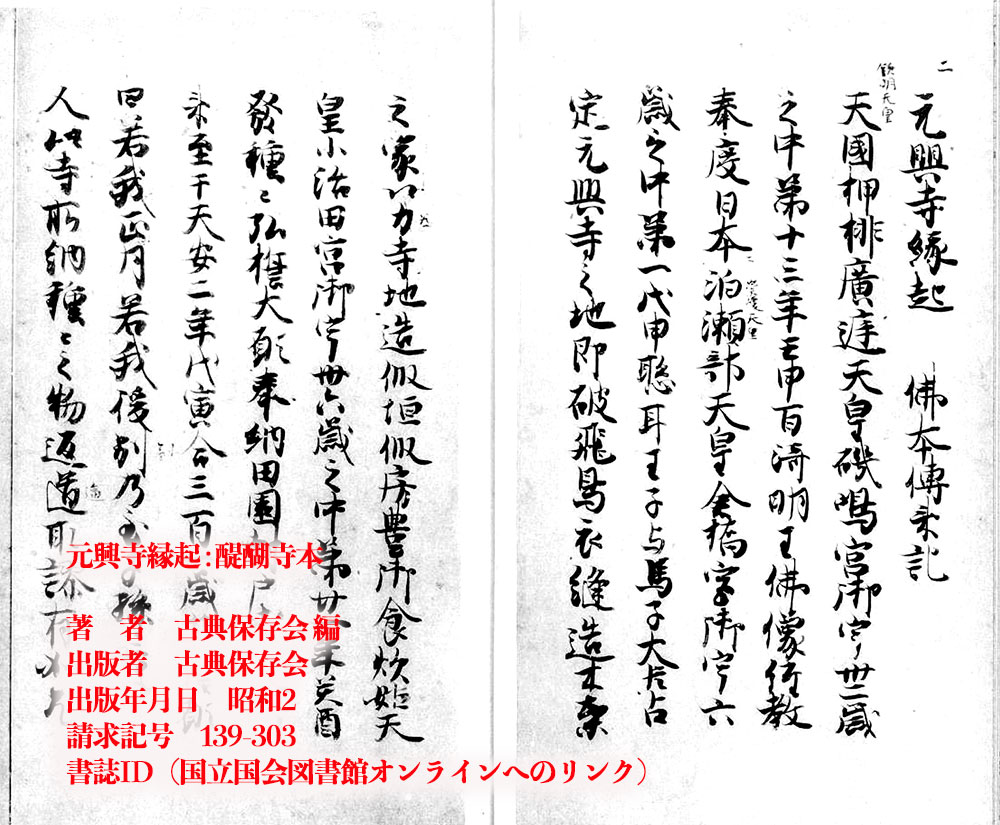

『日本書紀』によれば、継体の死が辛亥年(531年)であっても、甲寅年(534年)であっても、それを受けて即位したのは安閑とされる。しかし、「仏教公伝」の年代について、『上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)』(平安時代中頃にまとめられた聖徳太子の伝記集)や『元輿寺縁起(がんこうじえんぎ)』(天平19=747年に元輿寺=飛鳥寺が政府に提出した寺の縁起。ただし現存の縁起がこれに相当するか否か疑問も出されている)は、欽明7年の戊午年(ぼご・538)としており、これによれば、欽明元年は532年ということになる。

すなわち、『日本書紀』本文にいう継体の死去年(511年)が正しく、右の二書の伝えも正しいとするならば、継体の死を受けて即位したのは、安閑で山なく欽明であったということになる。

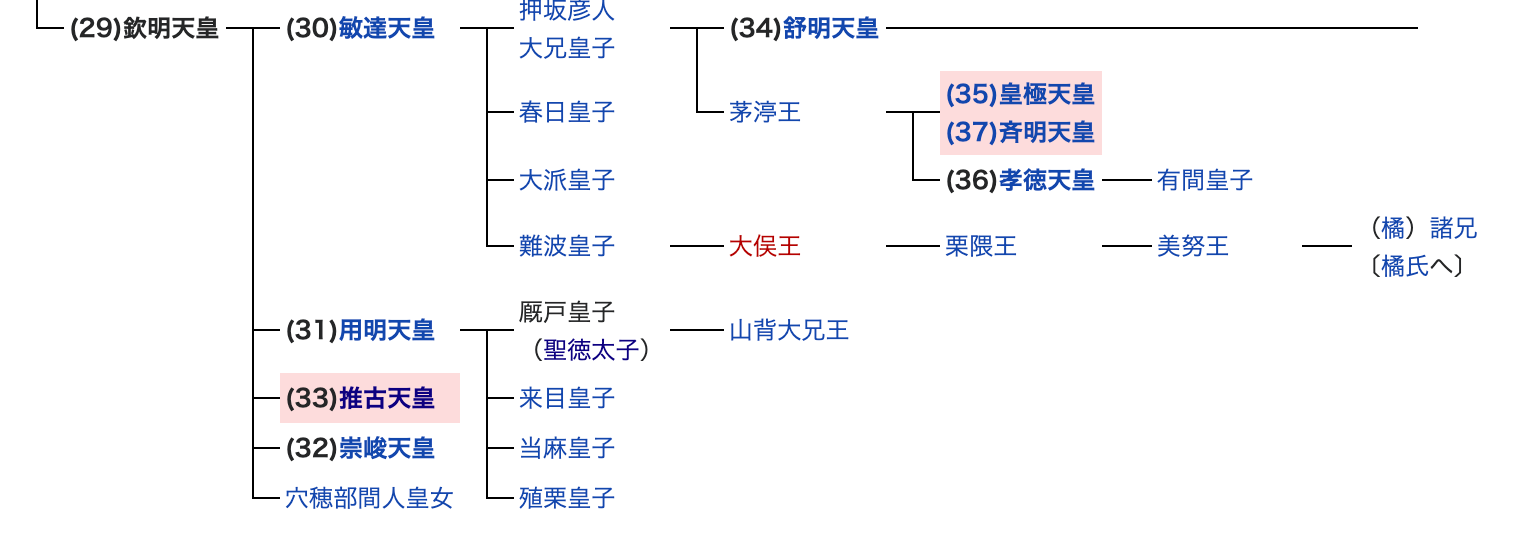

このような、年代上の混乱を説明するために提出されたのが、二朝併立説である。この説によれば継体の死後、一時期、欽明と安閑・宣化の二朝が併立したとするのである。二朝併立説は早く戦前から唱えられていたが、これを発展させ、継体・欽明朝を国家形成上重要な画期をなした内乱期であたと位置付けたのが林屋辰三郎である。林屋によれば、531年、「辛亥の変」によって継体が死去し、蘇我氏に擁立された欽明が即位したが、それに反対した大伴氏を中心とする勢力が、534年、安閑を擁立し、安閑の死後は宣化を擁立した。しかし539年、宣化の死により、欽明に統一されたというのである。

宣化天皇・・・生没年不詳。記紀によれば第28代の天皇。6世紀前半に在位。武小広国押盾(たけおひろくにおしたて)天皇ともいう。継体(けいたい)天皇の第2子。母は目子媛(めのこひ …日本大百科全書

林屋説を基本的に承認する説は、今日においても有力であるが、年代の混乱は、それぞれがよりどころとした暦の違いにすぎないとする説もある。『上官聖徳法王帝説』などに伝える年代も、必ずしも信憑性の高いものではない。

「辛亥年(531)に日本の継体天皇と太子・皇子がともに死去したと聞いた」という『百済本記』の記事をいに考えるかという問題は残るが、継体の死後、安閑・宣化そして欽明へと王位が継承されていったする記紀の伝えは、年月の細部はともかくとして、事実と認めてよいのではないかと思う。

▶︎蘇我氏の登場

安閑即位前紀によれば、安閑の即位とともに、大伴金村と物部麁鹿火(もののべのあらかび)が従来どお「大連」に任命されたという。大連については後述するが、金村と麁鹿火が、継体の即位を支え、磐井の乱を鎮圧したことなどによって台頭し、安閑朝の執政官的職(地位)についたことは、事実と認めてよいと思う。安閑は、安閑2年(635)12月に死去し、次いで同母弟の宣化が即位したとされる。宣化紀元年(536)2月朔条には、

大伴金村大連を以て大連とし、物部急鹿火大連をもて大連とすること、並びに故の如し。又蘇我稲目宿禰(そがいなめのすくめ)を以て大臣とす。阿倍大麻呂臣(あべおおまろのおみ)をもて大夫(まえつきみ・五位を授けられた者)とす。

仏教渡来のころ、大連(すなわち大将の高い地位にいた物部守屋(は、天皇の意思を無視して、外国献納の仏像を、難波の堀江に投げすてた。

物部氏は正史には大連とあり、大臣は蘇我氏に限るが、この蘇我氏の中には、物部氏滅亡後その遺産をそっくりもらって物部大臣と称した蘇我氏の一人が実在しているのである。

とある。これは、蘇我稲目が『日本書紀』に登場する最初の記事であり、稲目は突然「大臣」としす登場する。また、大臣という職(地位)も、実際には稲目に始まるとみるのがふつうである。

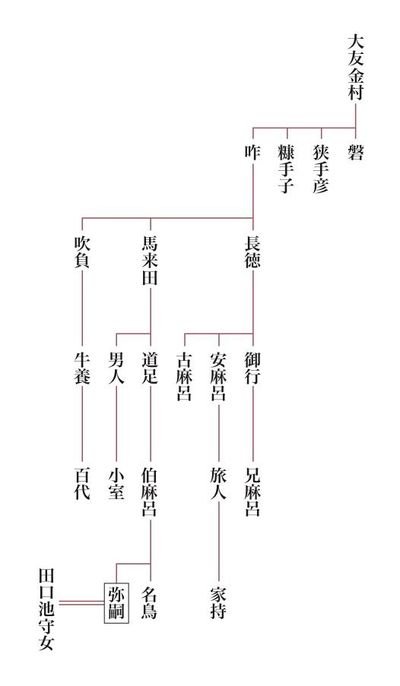

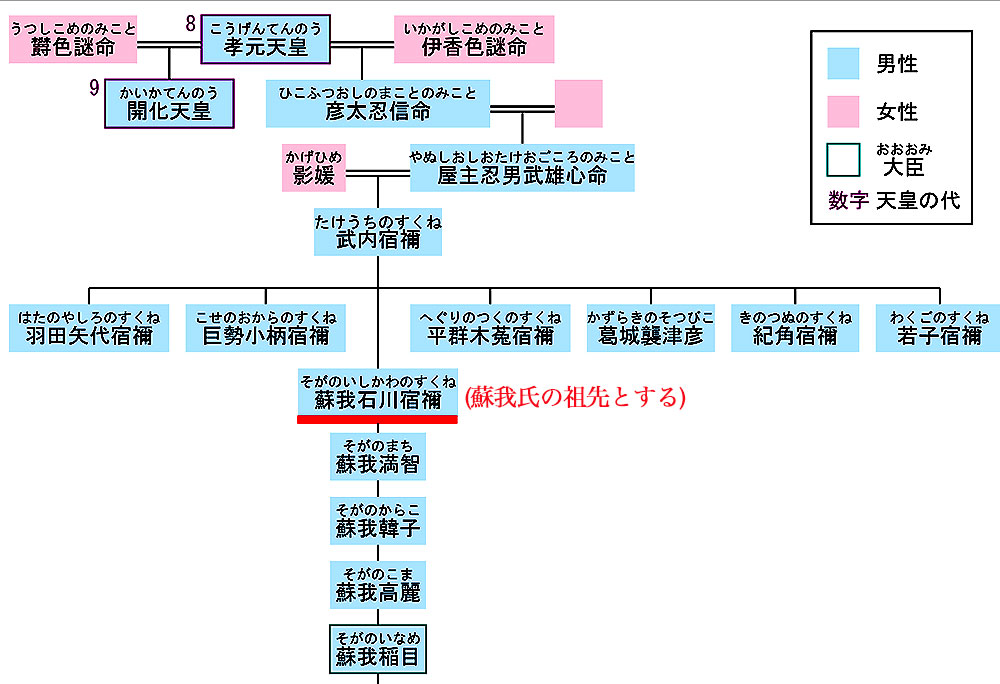

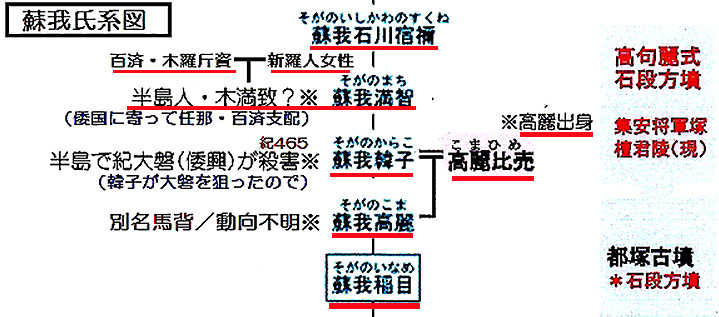

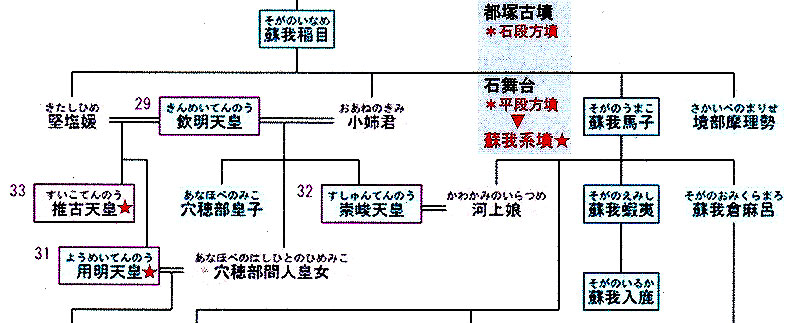

蘇我氏は、武内宿禰(12代景行から16代仁徳までの五代にわたって執政官として仕えたとされる伝承上の人物)の後裔氏族の一つであり、武内宿禰の子の蘇我石川宿禰を祖とする。蘇我氏の系譜は、石川宿禰の子が満智(まち)、満智の子が韓子(からこ)、韓子の子が高麗(こま)、そして高麗の子が稲目(いなめ)と続くが、高麗までの人物については実在性が乏しく、実際の蘇我氏の初代は稲目とみるべきであろう。もちろん、稲目の父祖は実在し、蘇我氏の前身集団も存在したのであるが、大王に仕える集団(ウヂ)としての蘇我氏は、稲目に始まるということである。

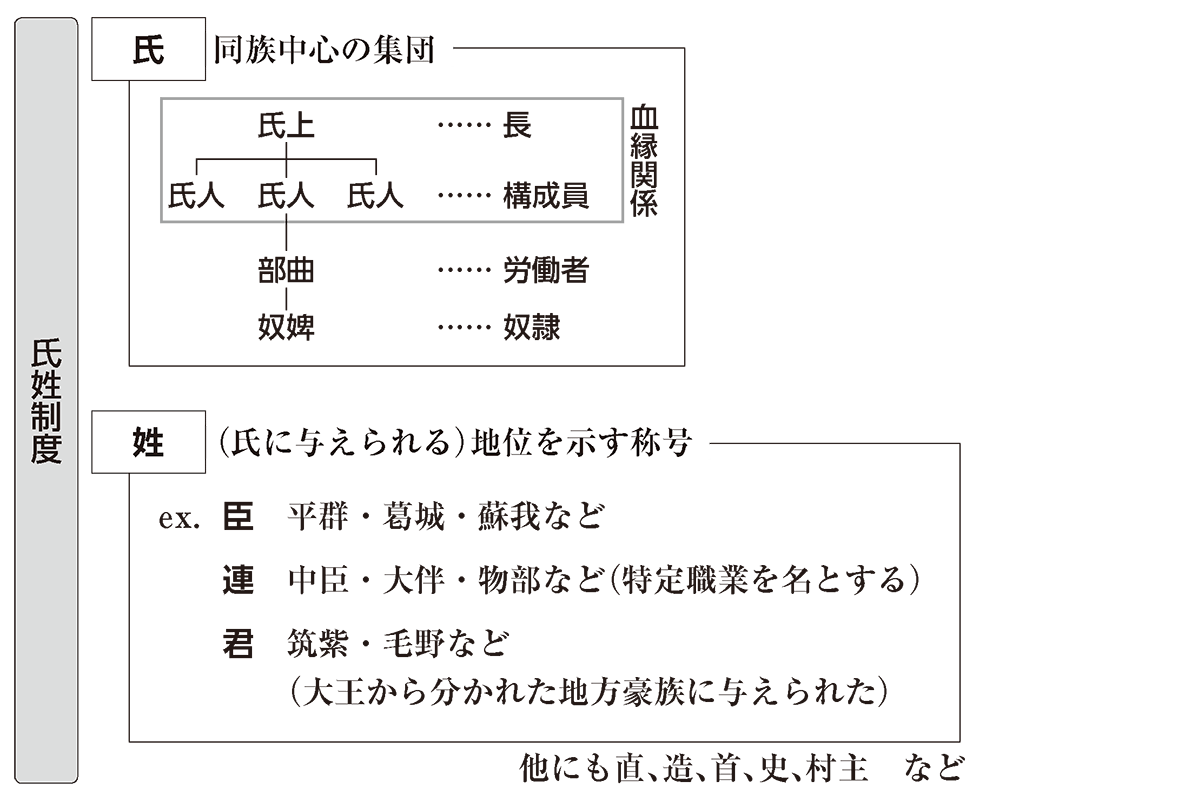

日本の古代における氏(うじ、ウジ)とは、男系祖先を同じくする同族集団、すなわち氏族を指す。家々は氏を単位として結合し、土着の政治的集団となった。さらに、ヤマト王権(大和朝廷)が形成されると、朝廷を支え、朝廷に仕える父系血縁集団として、氏姓(うじかばね)制度により姓氏(せいし)へと統合再編され、支配階級の構成単位となった。

▶︎蘇我氏の出自

蘇我氏の出自については、渡来人説や、5世紀に有力であった葛城一族の勢力を継承した一族とする説など、諸説がある。渡来人説においては、応神紀25年条に百済の権臣(けんしん・権力をもった臣下)として登場する木満致(もくまち)と、蘇我満智を同一人とみるのであり、葛城説においては、推古記32年(624)10月朔条に、蘇我馬子が天皇に「葛城県(かつらぎあがた)」は自分の「本居」であるから領有を認めてほしいと願い出たが拒否された、という記事のあることに注目するのである。

ほかにも、もともと蘇我(奈良県橿原市)の地を本拠としていた一族であるという説や、本拠地は河内の石川(大阪府南河内郡)にあったとする説もある。

『古語拾遺』(平安時代の初め、斎部広成(いんべのひろなり)によって編集された斎部氏の活躍を中心に述べた歴史書)には、雄略朝に大蔵(おおくら)が建てられ、斎蔵(いみくら)・内蔵・大歳の三蔵を蘇我満智が検校(管理)したという話が載せられている。この話をそのまま事実の伝えとみることはできないが、蘇我氏が朝廷の財政管理にあたっていたこと、またその実務を担当した渡来人との関係が深く、渡来系氏族を掌握して台頭していったことなどは、事実と認めてよいであろう。

稲目が突然大臣として登場する事情も明確ではないが、これについては、稲目の一族(蘇我氏の前身集団)が、それまでは王権に従属していなかった一族であり、しかも当時の最有力の豪族であったため、王権が最高位を与えるという待遇をもって臣下に組み込んだ、ということが考えられるのではなかろうか。

<余談>

ここで思い出されるのが、天皇陛下の「ゆかり発言」だ。2002年の日韓ワールドカップを前にして、陛下は次のように発言されている(朝日新聞 2001年12月23日より)。

《日本と韓国との人々の間には、古くから深い交流があったことは、日本書紀などに詳しく記されています。韓国から移住した人々や招へいされた人々によって、様々な文化や技術が伝えられました。宮内庁楽部の楽師の中には、当時の移住者の子孫で、代々楽師を務め、いまも折々に雅楽を演奏している人があります。

こうした文化や技術が日本の人々の熱意と、韓国の人々の友好的態度によって、日本にもたらされたことは幸いなことだったと思います。日本のその後の発展に大きく寄与したことと思っています。

私自身としては、桓武天皇の生母が百済の武寧王(ぶねいおう)の子孫であると続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています。武寧王は日本との関係が深く、このとき日本に五経博士が代々日本に招へいされるようになりました。また、武寧王の子、聖明王(せいめいおう)は、日本に仏教を伝えたことで知られております。

しかし、残念なことに、韓国との交流は、このような交流ばかりではありませんでした。このことを、私どもは、忘れてはならないと思います。

ワールドカップを控え、両国民の交流が盛んになってきていますが、それが良い方向に向かうためには、両国の人々がそれぞれの国が歩んできた道を個々の出来事において、正確に知ることに努め、個人個人として互いの立場を理解していくことが大切と考えます。

ワールドカップが両国民の協力により、滞りなく行われ、このことを通して両国民の間に理解と信頼感が深まることを願っております。》

▶︎大伴金村の失脚

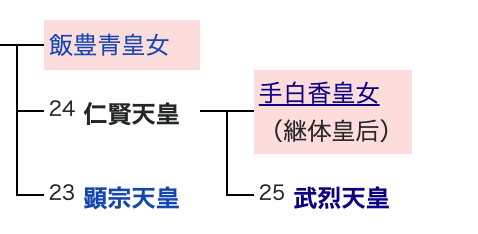

欽明即位前紀によれば、宣化4年(539)10月の宣化天皇(せんかてんのう、467-539年)の死去をうけて、同年2月に欽明が即位したとされる。欽明は、継体と仁賢の娘の手白香皇女との間に生まれた子であり、継体の多くの子のなかで、特別な位置にあったとみてよい。

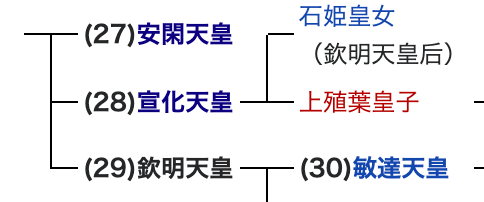

欽明もまた、宣化の娘の石姫皇女を皇后(大后)に立て、欽明の次は、その間に生まれた敏達(びだつ)が王位を継承していくのである。このことは、欽明の血統が王統として固定化されていったことを示すものとして注意される。

欽明即位前紀には、欽明の即位とともに、もとのとおり、大伴金村と物部尾輿(もののべのおこし)を大連、蘇我稲目を大臣に任命したと記されている。もとのとおりとあるが、物部尾興が大連に任命されたという記事はこれが最初である。物部麁鹿火(もののべのあらかび)は、宣化元年7月条にその薨去(こうきょ・皇族・三位(さんみ)以上の人が死亡すること)記事が載せられているから、その後、尾興が麁鹿火にかわって大連に任命されていたのであろう。

また大伴金村については、欽明紀元年(540)9月己卯条に、物部尾輿(もののべのおこし)らから、かつて「任那四県の割譲」を行ったことを非難され、住吉(すみのえ・大阪府大阪市)の宅に引退したと記されている。大伴金村の失脚を示す記事であるが、この記事については、なぜ欽明元年の段階で突然、30年近く前の朝議の責任が問われるのか不審であり、「任那四県の割譲」と金村の失脚とは直接の因果関係はないとの指摘もある。

しかし、継体紀6年12月条には、百済に割譲を認める旨を伝える勅使の役を物部麁鹿火が辞退したという話や、金村が百済から賄賂を受け取ったという流言の話も載せられている。これらの話も事実としては疑わしいが、このような話がわざわざ金村失脚の伏線として語られていることからすると金村が外交問題で失脚し、そこに物部氏との対立があったということは事実と考えてよいと思う。

継体・欽明朝の内乱を認める立場からは、金村失脚の理由として、安閑・宣化と結んだ大伴氏と、欽明と結んだ蘇我氏との対立があったとするが、右の記事からすれば、大伴氏と物部氏の対立を想定する方が妥当であろう。

▶︎「仏教公伝」

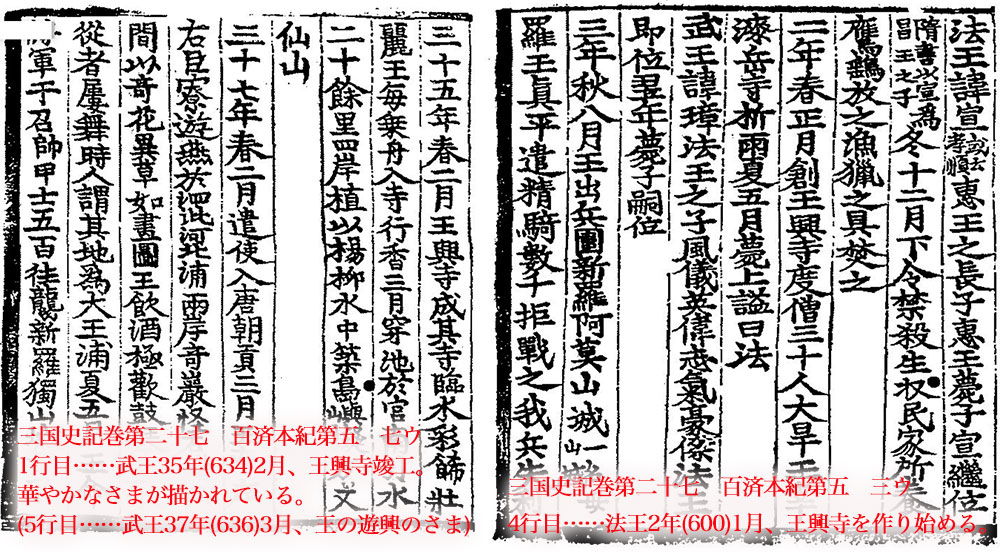

欽明紀13年(壬申(じんしん)年=552年)10月条には、百済の聖明王が使いを遣わして、「釈迦仏(しゃかほとけ)の金銅堂像1軀(かねのみかたひとはしら)・幡蓋若干(はたきぬがさそこら)・経論若干巻(きょうろんそこらのまき)」を献上してきたとの記事がある。

いわゆる「仏教公伝」である。同じことは、『上宮聖徳法王帝説』や『元興寺縁起』にも述べられており、そこでは、欽明天皇の戊午(ほご)年(538年)のこととして伝えられている。戊午年は、「日本書紀』によれば宣化3年にあたり、この違いが、二朝併立説の根拠にもなっていることは先に述べた。

二朝並立年表 継体天皇の死後、ヤマト政権は安閑天皇・宣化天皇を中心とする勢力と、欽明天皇を中心とする勢力に分裂し、抗争を続けた(二朝並立)。

「仏教公伝」の年次をめぐつては、多くの議論が重ねられてきたが、いまだ決着はついていない。欽明紀13年10月条には、聖明王からの手紙も引用されており、その文章には、唐の義浄が長安3女(703)に訳した『金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)』に基づいた表現がある。したがって、その記事に、『日本書紀』編纂段階の潤色のあることは明らかである。しかし、それだからといって、戊午年(538年)が正しいということにはならない。

欽明紀は、『百済本記』に基づいて書かれたと推定される外交記事が大半を占めるのであり、13年10月条も、そのもとになった記事が「百済本記』に基づく記事であった可能性は否定できない。そぅであるならば、年次も壬申年(552年)に従うのが妥当ということになろう。

年次はともかく、欽明朝に百済の聖明王が仏像・経論などを伝えてきたということは、両者に共通する内容であり、事実を伝えたものとみてよいであろう。『隋書』倭国伝にも、「仏法を敬す。百済にぉいて仏経を求得し、始めて文字あり」と書かれている。

▶︎仏教の伝来とその意味

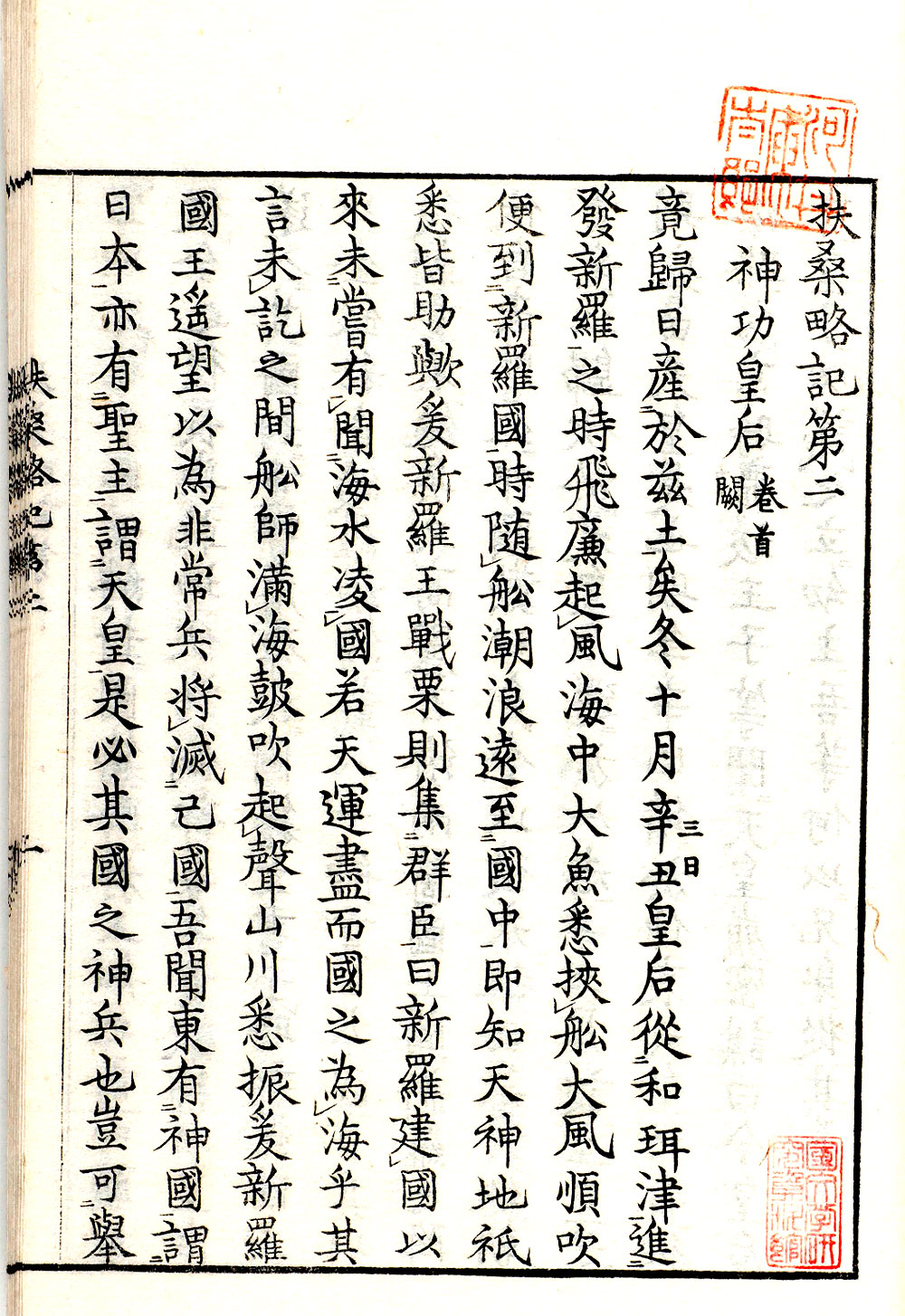

仏教の伝来を示す記事としては、『扶桑略記(ふそうりゃっき)」(平安時代末、延暦寺の僧の皇円によって著された歴史書。仏教の記事が多い)に、渡来人の司馬達等(鞍作鳥・くらつくりのとり・祖父)が継体16年(522)に草堂を営んで仏像を礼拝したとあるのが、もっとも古い記事である。この記事の信憑性にも問題はあるが、「仏教公伝」以前にも、渡来人の一部に私的な信仰があったとして不思議ではない。聖明王によって仏像・経論などが倭政権のもとに送られてきたのは、単に仏教を伝えるというのではなく、倭に軍事援助を要請する見返りとしての意味を持つものであった。

先に、継体7年(513に百済から五経博士の段楊爾が送られてきたのは、「任那4県の割譲」を倭が承認したことに対する見返りと考えられると述べた。五経博士についてはその後も、継体紀10年9月条に、段楊爾の交代として公安茂(こうあんも)が送られてきたとあり、欽明紀15年(55 4)2月条に、王柳貴(おうりゅうき)が馬丁安(ばちょうあん)の交代として送られてきたとある。

五経博士とは儒教の博士のことであり、「五経」は、易経・書経・詩経・春秋・礼記を指す。中国では大学の教官を五経博士と呼んだが、百済は南朝の梁からこの制度を学び、さらにそれを倭に伝えたのである。仏教も、梁から百済に伝えられたのであり、6世紀の倭は、中国と直接の交渉は持たなかったが、百済をとおして中国の先進文化に触れることができた。

また、欽明紀15年2月条には、易博士・暦博士・医博士なども、交代のために送られてきたとされている。当時百済からは、五経博士だけではなく、様々な博士が交代で恒常的に倭政権のもとけ送られてきていたのである。これらもまた、軍事援助の見返りであり、百済からすれば、それらの博士には、外交官という性格もあったのであろう。

経論(きょうろん)・・仏教の三蔵(=経・律・論)の中の、経(=仏説を文学的に表現したもの)と論(=経の内容を論理的に述べたもの)。

目的は政治的なものであったとしても、「仏教公伝」が、その後の倭の文明化にとって、大き興味を持ったことは間違いない。百済から送られてきた金銅の仏像は、先進文化を象徴するものとして、倭の支配者層に強い印象を与えたであろうし、経論は、『隋書』倭国伝の記事に示されるとおり、漢文を学ぶための重要なテキストになったのである。

▶︎「崇仏論争」

欽明紀十三年十月条には、「仏教公伝」の記事に続けて、次のような記事も載せらている。

欽明天皇は、仏教は素晴らしい教えであると思ったが、百済から送られてきた仏像を礼拝する否か、自分では決定せずに群臣(マヘツキミら)に問うた。蘇我稲目は、「西蕃(せいばん・インド・西域)の諸国(朝鮮半島の国々)はみな礼拝しているのだから、日本でもそうするべきである」と答え、物部尾輿(もののべのおこし)と中臣鎌子は、「日本は古来天地の神々(国神)を祭ってきたのであり、いま改めて蕃神(仏像)を拝たら、国神が怒るであろう」と答えた。そこで天皇は、仏像を稲目に授けて、試みに礼拝させることにした。稲目は悦んで、小墾田の家に仏像を安置し、向原の家を寺とした。そうしたところ国中に疫病がはやり、人々が多く死んだ。物部尾輿と中臣鎌子は、先に我々の意見を用いなかたからであるとして、天皇に仏像の廃棄を願い出た。天皇がそれを許可したので、役人は仏像を難波の堀江に流し棄て、寺を焼き払った。すると、今度は大殿(天皇の住んでいる建物)が理由もなく火災にあった。

いわゆる「崇仏(すうぶつ)論争」記事である。この記事にも『金光明最勝王経』が利用されており、『日本書紀』編者の潤色(じゅんしょく・うわべや表現を(面白く)つくろい飾ること)のあることは明らかである。同様の内容の記事は、敏達紀14年(585)2月六月条にも載せられており、崇仏(すうぶつ・仏をあがめる)の主体は蘇我稲目から蘇我馬子に、排仏の主体は物部尾輿・中臣鎌子から物部守屋・中臣勝海(かつみ・六月条の或本(わくほん・ある本)では物部守屋・大三輪逆(おおみやのさかう)・中臣磐余・なかとみのいわれ)に変わっているが、話の大筋は同じである。また、用明紀2年(587)4月丙午(ひのえうま)条にも、天皇の仏教帰依について、物部守屋・中臣勝海は反対し、蘇我馬子は賛成したとの記事が載せられている。

これらの記事については、表現に潤色があるばかりではなく、記事内容そのもの(すなわち「崇仏論争」の存在そのもの)も疑わしいとするのが、今日では一般的な見方である。物部氏の建てたと推定される寺院の跡(大阪府八尾市の渋川廃寺)も発見されており、このことも、物部氏を排仏派とする記事の信憑性を疑わせる理由になっている。蘇我氏を崇仏派=開明派、物部氏を排仏派=旧守派として、両者の対立の理由をこの点に求める説は、今日でもなお広く行われているが、両者の対立の理由は、別のところに求めるべきであろう。

▶︎「任那日本府」と「任那復興会議」

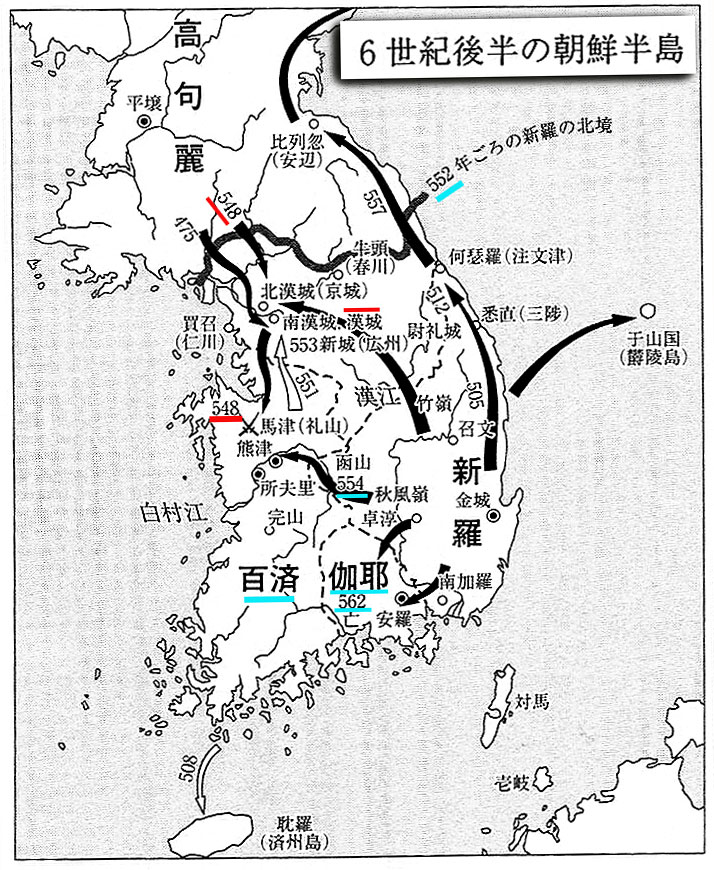

「日本書紀』にいう「仏教公伝」の年(552年)の前後は、朝鮮半島における情勢が大きく変化した時期であった。さかのぼつて、金官国が新羅に降伏したのは、532年であったが、その後、倭政権は、「任那復興」(金官国など新羅に併合された伽耶諸国の復興)を方針とし、それを実現するみめの拠点を安羅(あら・残る南伽耶地域の最有力国)に置いたと考えられる。欽明紀に登場する「任那旦府」は、その拠点を指すとみるのが妥当であろう。「任那日本府」という語は『日本書紀』編者の造語と考えられるが、それは、倭政権から派遣された倭臣と、現地の倭系の人物から構成されていた。

『日本書紀』によれば、当時は、倭人の男性と百済人・伽耶人の女性との間に生まれた「韓子(からこ)」と呼ばれる人々が多くいて、そのなかには百済の官人となり、倭に遣わされてきた人物も少なくなかったとされる。そしてそれらの百済官人の名や、「任那日本府」の倭臣の名からすると、倭から派遣されたのは、物部・紀(き)・許勢(こせ)・河内・吉備(きび)などの氏(ウヂ)の人物であったことが知られる。「任那日本府」を、倭政権から独立した存在とみる説もあるが、「任那日本府」の行動が安羅や新羅などの意向に影響されることはあったにせよ、それは、基本的には倭政権の方針に従ったその出先機関であったとみてよいであろう。

百済の聖明王は、この倭政権の方針を、表向きでは支持し、541年と544年の二度にわたって「任那復興会議」を開催している。会議に招集されたのは、大伽耶・安羅・「日本府」などの官人でユり、それぞれの思惑に違いがあったため、会議による進展は得られなかったようである。

▶︎「任那」(伽耶諸国)の滅亡

またその頃になると、高句麗で新たな動きが生じた。545年に大規模な政変がおこり、陽原王(在位545〜559年)が即位し、百済北辺への圧力をかけてきたのである。545年、百済の聖明王は新羅の真輿王(しんこうおう・在位540〜576年。新羅は540年、法輿王が死去して真輿王が即位し、この裏輿王の時代に、さらに国力を充実させ、領土を大幅に拡張した)と結んで高句麗と戦い、これを撃退し、550年には逆に攻勢に転じた。そして翌年、旧都の漢城の地(京畿道広州)を取り戻し、さらに平壌(南平壌、今のソウル)を討った。しかし、この高句麗と百済の戦いに乗じて、新羅が侵攻し、結局は新羅がこの地域を領有することになった。

こうしたなかで、聖明王は新羅との戦いを覚悟し、552年以降、頻繁に倭に援軍を要請してきたのである。倭もこれに応じて出兵したが、554年七月、聖明王は新羅との戦いに敗れて戦死した。その後、百済では、聖明王の子の威徳王(在位554〜598年)が即位し、引き続き倭との藤携をはかったが、勢力を挽回するには至らなかった。

百済との戦いに勝利した新羅は、まもなく安羅など残された南部伽耶諸国を制圧し、562年に大伽耶を降伏させ北部伽耶地域も支配下におさめた。ここに「任那」(伽耶諸国)は滅亡したので⊥る。欽明紀23年(562)正月条に、「新羅、任那の宮家を打ち滅しつ」とあり、その分注に、「一本に云はく、21年に、任那滅ぶといふ」とあるのは、このことを指している。

■伽耶とは

▶︎加耶とは何か

日本列島の古墳時代と同じ頃、朝鮮半島の南部に、互いに協力し、時には競い合いながら活躍した国々がありました。この国々をあわせて加耶と呼びます。考古学的には、金官加耶(きんかんかや)、大加耶(だいかや)、小加耶(しょうかや)、阿羅加耶(あらかや)などの国々が確認できます。おおむね4~6世紀に、東の新羅(しらぎ)や西の百済(くだら)、海をはさんだ古代日本の倭、そして遠く中国などとも交流を重ねながら、成長をとげましたが、562年に滅亡します。

4世紀には成立していた加耶諸国の中で、最初に力を誇ったのは、金官加耶でした。洛東江(らくとうこう)の河口に位置する今の慶尚南道(けいしょうなんどう)金海(キメ)市一帯に中心がありました。かつてその一帯は「古金海湾(こキメわん)」と呼ばれる湾でした。金官加耶はこの天然の良港を掌握し、東アジアの様々な社会と活発に対外交流を重ねました。また鉄を大々的に生産し、それを交易品として活用します。鉄生産と海上交易を一体として運営していくことに、金官加耶の隆盛の背景がありました。しかし5世紀を迎える頃、北の高句麗(こうくり)の攻撃を受けたことにより、徐々に弱体化していきます。

その金官加耶と入れ替わるように加耶の盟主となったのは、今の慶尚北道(けいしょうほくどう)高霊(コリョン)郡を中心とする大加耶でした。各地の墳墓から出土する大加耶系の金銀のアクセサリーや装飾大刀は、大加耶の中央による社会統合の意図が込められています。479年には加耶諸国の中で唯一、中国への遣使を実現させるほどの勢力を誇り、倭とも密接な交流を積み重ねました。

しかし、6世紀に入ると、新羅と百済という強国のはざまで、その勢力に陰りが見えてきました。532年に金官加耶が新羅へ投降した後には、衰退の一途をたどり、ついに562年、大加耶は新羅の軍門に下ります。ここに加耶の歴史は幕を下ろすことになりました。

|

| 加耶の領域と王墓群 |

Ⅰ 加耶を語るもの

① 鉄生産―國、鉄を出す

② 重厚で華麗な武装

③ 加耶土器の美

④ 壮大な王陵群

加耶が何を成長の礎とし、どのような文化を育んでいたのかを示すものは、大きく4つあります。鉄生産と交易を一体として運営していたこと、重厚な武装を整えていたこと、華麗な土器を生み出していたこと、そして加耶の諸国それぞれが特色ある王陵群を営んだことです。そのことを示す文物の美と圧倒的な存在感から、加耶独特の文化を体感することができます。

|

|

| 広報画像② 鍛冶の道具 金海退来里所業(キメテレリソオプ)遺跡 4世紀末~5世紀前半鉄をはさむ鉄鉗(かなはし)ときたえる鉄鎚(てっつい)。退来里所業遺跡は鍛冶集団の墓地で、墓には豊富な鉄器や鍛冶の道具が副葬されている。 |

広報画像③ 加耶の甲冑 伝 金海退来里(キメテレリ)出土甲冑は4世紀を前後する時期に登場する。大小の鉄板を折り曲げて革ひもや鋲で固定して製作した短甲には、渦巻き状の文様(蕨手文様)が取りつけられている。金官加耶圏で多く出土し、有力者や王の権威を象徴する役割をはたしていた。 |

|

|

| 広報画像④ 金官加耶の土器 長頸壺(ちょうけいこ)と鉢形器台 金海大成洞(キメテソンドン)1号墳 4世紀末~5世紀前半 曲線的なプロポーションが特徴的で、波状文、鋸歯文、組紐文、半円コンパス文など多様な文様が施される。 |

広報画像⑤ 咸安末尹山(ハマンマリサン)古墳群の遠景 5、6世紀が中心の時期阿羅加耶の王陵群。周辺を見とおせる低丘陵上に築かれ、それぞれの墳墓が独立した墳丘をもっている。現状で130基余りが確認されている。 |

Ⅱ 加耶への道

① 東アジアと海の道

② 墳墓からみた加耶

③ 盟主としての大加耶―池山洞44号墳

④ 大加耶の飛躍

加耶は東アジアのさまざまな社会を結びつける役割を果たしながら、多彩な墳墓文化をはぐくみました。古代東アジアの中でも、墳墓にその歴史がよく反映されている社会のひとつです。墳墓の規模や形、副葬品、その移り変わりから、加耶の歴史をひも解いていきます。

|

|

| 広報画像⑥ 青銅容器 銅鼎(どうかなえ) 金海良洞里(キメヤンドンリ)322号墓 3世紀中頃に副葬加耶の前身、弁韓の有力者が中国から入手したもの。製作は紀元前1世紀ごろとみられる。弁韓の段階で活発な海上交易を行っていたことがうかがえる。 |

広報画像⑦ 水晶製の頸飾り 金海良洞里(キメヤンドンリ)270号墓 3世紀弁韓の有力者が身につけたもので、中央の水晶玉は長さ3㎝に達する。 |

|

|

| 広報画像⑧ 高霊池山洞古墳群の近景 5、6世紀が中心の時期大加耶の王陵群。現状で大小700基余りの墳墓が確認されている。 |

広報画像⑨ 金銅製の冠 【大韓民国指定宝物】 高霊池山洞32号墳 5世紀中頃大加耶の有力者が身につけた冠。半円形の板の左右と上部に宝珠形の立飾りが取り付くもので、全体に細かい彫金が施されている。これと類似したものは、日本列島でも出土している。 |

Ⅲ 加耶人は北へ南へ―4世紀

① 東アジアとのつながり

② 金官加耶と倭

4世紀の加耶の対外交渉を主導したのは、金官加耶でした。近年の調査や研究では、東アジアに広がるネットワークを活用しながら、近隣の、そして遠方の社会と関係を深める姿が明らかにされつつあります。鉄を交易品とし、大規模な港を整備しながら、国際社会にのりだす金官加耶の姿を描きながら、倭との関係についても紹介します。

|

広報画像⑩ 晋式帯金具 金海大成洞(キメテソンドン)88号墳 4世紀中頃 腰に巻く帯に取り付けられる帯金具に、精緻な龍や鳳凰、虎などの動物文や、三葉文を透彫で表現したもの。中国の西晋から東晋で製作されたもので、中国東北部や朝鮮半島、そして日本列島にも点的に広がる。 |

Ⅳ 加耶王と国際情勢―5世紀~6世紀初め

① 大加耶の中国遣使

② 大加耶・小加耶と倭

飛躍をとげた大加耶が、中国南斉(なんせい)に使者を派遣したのは、479年のことでした。百済や新羅、そして倭との安定した関係の中で、政治経済的な地力を国際社会にアピールすることが目的でした。その対外関係をしめす外来の文物を紹介しながら、最盛期を迎えた大加耶の姿に光をあてます。あわせて、大加耶や小加耶と倭の交流の移り変わりについても展示します。

|

|

| 広報画像⑪ 鶏首壺 南原月山里(ナムウォンウォルサンリ)M5号墳 5世紀末~6世紀前半壺に鶏首の装飾や把手を取り付けた青磁。中国から入手した陶磁器は、百済や加耶、新羅の中で、王権を中心として有力者の間でやりとりをされている。月山里M5号墳の被葬者や造営集団に青磁を贈った主体は、大加耶もしくは百済の王権ではないか、と考えられており、中国南朝とのつながりを重視していたことを示している。 |

広報画像⑫ 大加耶の墳墓で出土した倭の甲冑 高霊池山洞(コリョンチサンドン)32号墳 5世紀中頃大加耶では様々な階層の墳墓に、しばしば倭の甲冑が副葬されることがあった。5世紀の倭において、甲冑はそのやりとりや保有によって倭王権とのつながりを示す威信財としての性格が強い。加耶で出土する倭系甲冑も、倭との緊密な関係を表象する文物の一つであったようだ。 |

Ⅴ 加耶のたそがれ―6世紀前半~中葉

① 強国のはざまで

② 滅亡まで

6世紀に入ると、百済、新羅という強大な社会が、加耶の地の統合をもくろむようになります。その中で加耶諸国は巧みな外交術を駆使することで、何とか生き残りをはかりました。それは、ある時までは功を奏しましたが、徐々に苦境に立たされていきます。ついに532年に金官加耶、そして562年に大加耶が、新羅に降伏し、加耶は東アジアの表舞台から姿を消すことになりました。

|

|

| 広報画像⑬ 大加耶の墳墓で出土した百済の耳飾り 陜川玉田(ハプチョンオクチョン)M11号墳出土 6世紀前半細かいつくり方が百済の耳飾りと共通している。百済との外交の中で大加耶の有力者が手に入れたものと考えられる。 |

広報画像⑭ 小加耶の墳墓で出土した新羅の土器 固城内山里(コソンネサンリ)8号墳 6世紀前半 小加耶も大加耶(562年滅亡)と同じ頃に新羅に降伏したものと考えられる。この土器はそれ以前に副葬されているため、この古墳を築いた集団はいちはやく親新羅的な立場をとっていた可能性も考えられる。 |

▶︎エピローグ 加耶史とわたしたち

最後に、加耶史と現在の関わりを考えるきっかけとして、山清生草(サンチョンセンチョ)9号墳を紹介します。この古墳は倭の儀礼に則って葬送が行われましたが、墓地の中で現地の人々の墓と混在して営まれています。倭の人々が加耶へおもむき、現地の人々と交流を積み重ね、時には「雑居」するような状況が生まれたことを示す貴重な資料です。

加耶の歴史は、4~6世紀中頃まで東アジアを生きた、ある古代社会の歴史です。近隣、そして海を越えた様々な社会と交流を重ねたことが、その成長の礎となりました。

その加耶との交流を通して、倭の社会や文化は大きく発展していきました。海をはさんだ加耶の歴史を紹介しながら、日韓両地域の悠久の交流を現在、そして未来へと紡いでいきます。

|

広報画像⑮ 山清生草(サンチョンセンチョ)9号墳に副葬された倭の須恵器と鏡 6世紀前半 12点もの須恵器と珠文鏡が副葬されていた。倭では時々見られる朱を詰めた小さな壺も副葬されている。古墳群の中でこのような倭系の副葬品が出土したのは、9号墳が唯一である。死者は倭の葬送儀礼に則って葬られた可能性が高い。 |

.jpg)