■卑弥呼の外交戦略

■卑弥呼の外交戦略

▶︎プロローグ

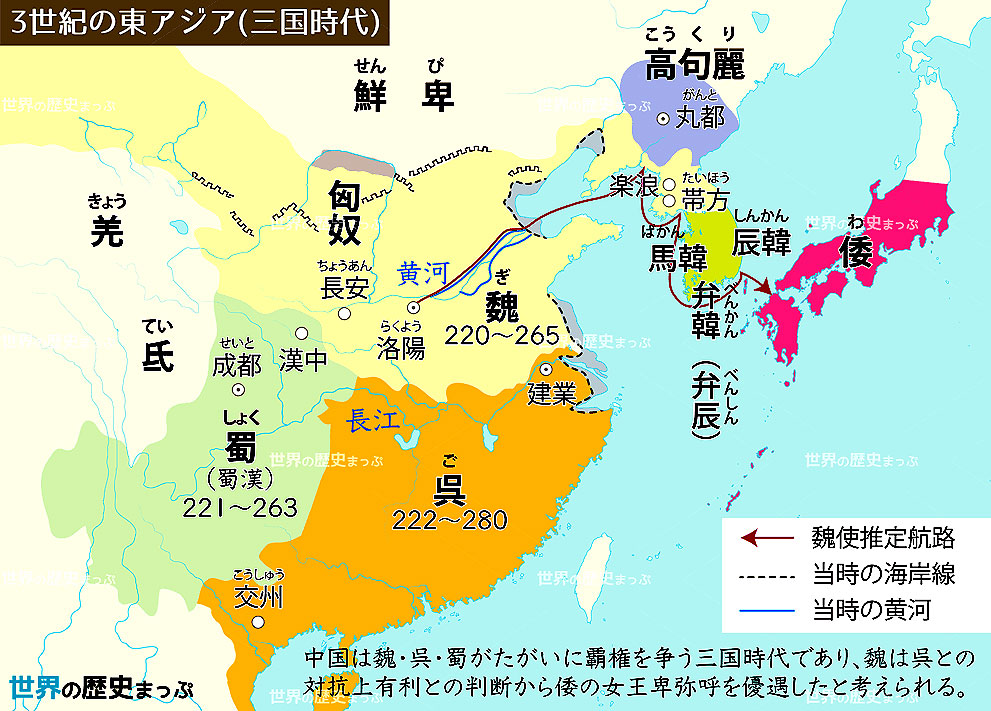

紀元3世紀の中国は、魏・呉・蜀の三国が覇を争った戦乱の時代である。圧倒的な戦力で中国を統一しょうとする魏。この魏の皇帝に使者を送り、外交で渡り合った女性が日本にいた。それが、邪馬台国の女王・卑弥呼である。倭国と呼ばれた古代日本に存在した多くの小国群をまとめ上げ、統治した人物である。皇帝に使者を送った卑弥呼は「親魏倭王」の称号と共に、様々な贈り物を受けている。しかしこの事実には、大きな謎がある。実は卑弥呼が使いを送るまでのおよそ50年間、戦乱のため倭国と中国の通信は途絶えていた。卑弥呼はどうやって大陸の動向を摑み、使者を送ることができたのかを考えてみたい。

『三国志』によれば景初2年、西暦238年は、卑弥呼が魏の皇帝から親魏倭王の称号を受けた年である。卑弥呼や邪馬台国と言えば、これまで多くのドラマや小説の素材となっているように、非常に国民の関心は高いが、まだまだ謎の部分が非常に多い世界でもある。

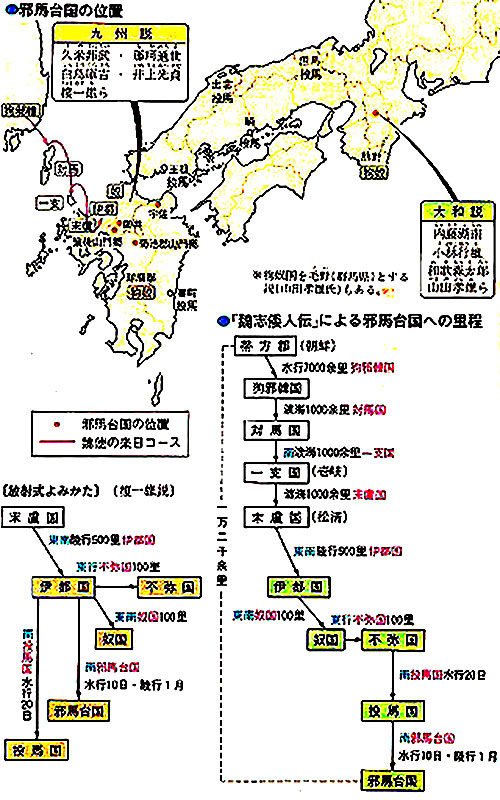

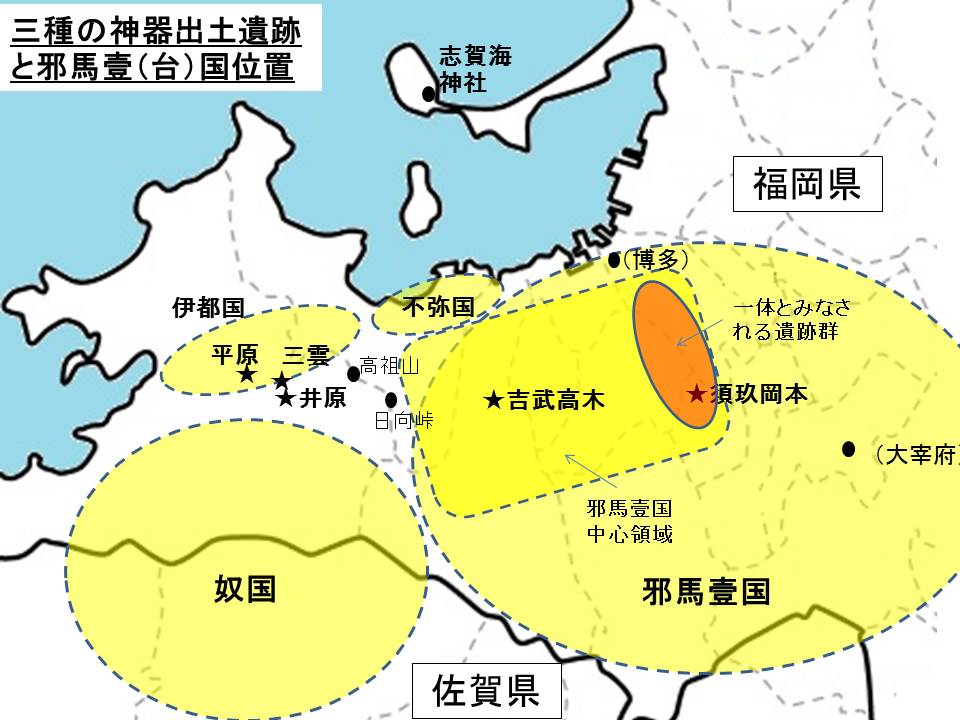

卑弥呼が都を置いた邪馬台国の位置論については、古代史上最大の謎ともされている。北九州説とか、畿内説という説があり、現在でも、ずっと議論が続いている。しかし、ただその位置論だけにより邪馬台国や卑弥呼を議論するのは、間違いである。

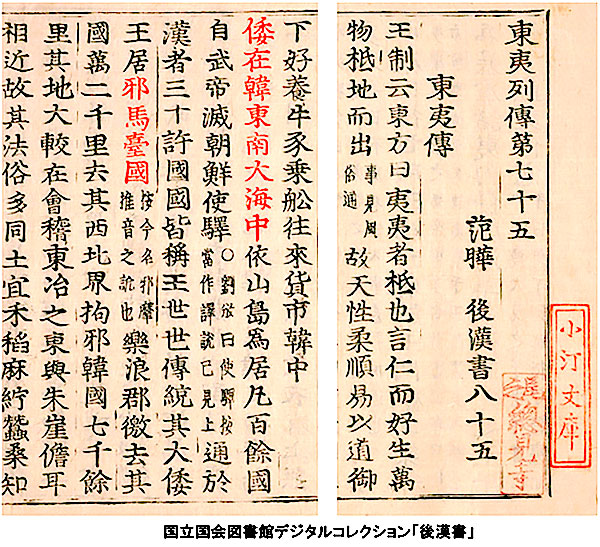

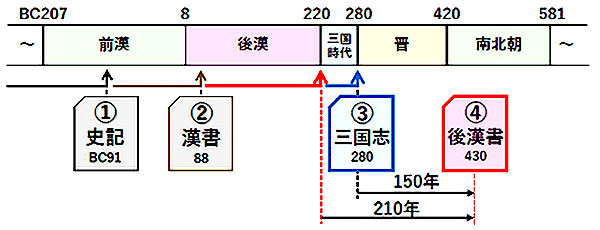

そもそも「東夷伝序」 には、当時の中国人の世界観、地理観、天下観が語られており、「魏志倭人伝」(正確には「三国志』魏書東夷伝倭人条)の解釈は、これを大前提としなければならない。東夷については、公孫氏が滅亡したことによって東夷の民が中国の支配下に入ったことが誇らしげに記載されている。これは、公孫氏の滅亡により東夷の民が中国の支配下に入ったことを、魏王朝を纂奪(さんだつ・本来君主の地位の継承資格が無い者が、君主の地位を奪取すること)して晋王朝を興した司馬懿(しばい)の功績として語るものである。晋王朝の3世紀末に成立した『三国志』が、司馬氏の功績を強調するのは当然である。

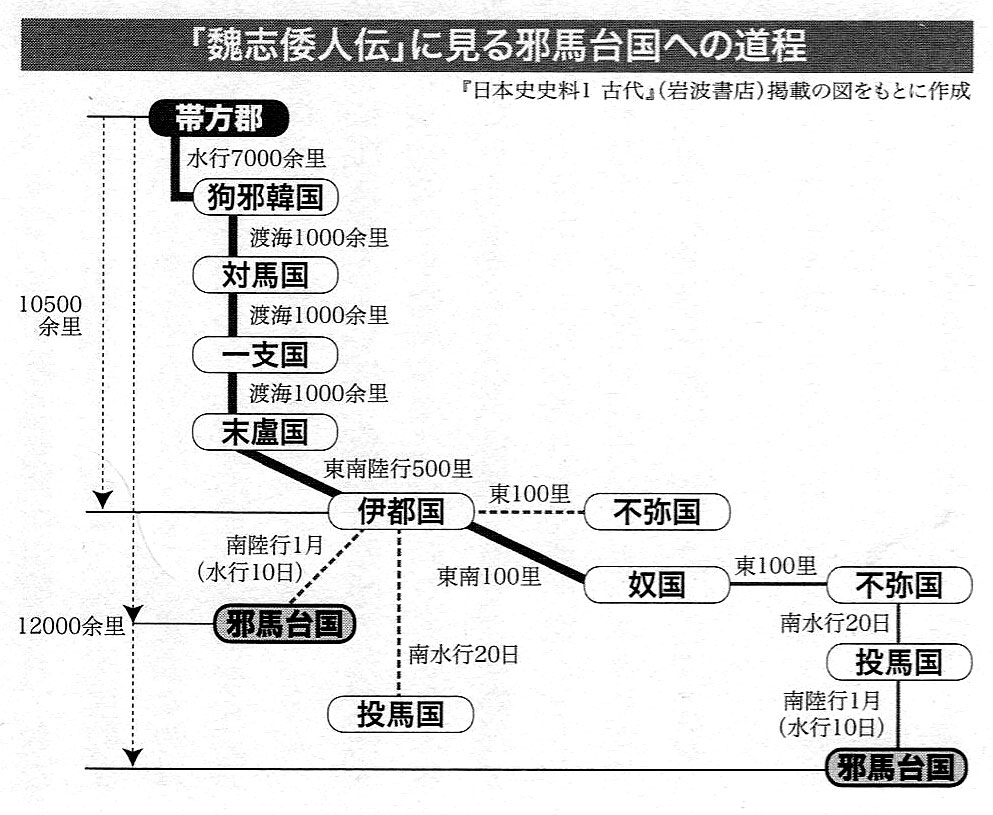

前漢王朝の頃になると、実効支配している領土が、方万里を越えるようになるため、方万里を前提とする九州=中国の領域を越え、さらにその外側に四海=夷狄(いてき)を構想する、より大きな世界観が導入される。天子の徳は朝貢の客体としての四海(夷狄)の存在を必要とするため、世界観も拡大した。三国時代の中国人の世界観では、万里の長城に象徴されるように、中心は方万里、四海の一つ東海は、約一万二千里という前提で物事を考えていた。したがって、帯方(たいほう)郡から邪馬台国までの一万二千里は、実際の距離ではなく、途中に「水行・陸行」の表現を加えることで、四海のはずれを示す記号的数値となっており、魏王朝の間接的な支配が及ぶ、限界の地という意味を持たされていたと考えられる。

邪馬台国論争において、方位と距離は重要な手かがりとされてきたが、こうした世界観を前提とすれば、帯方郡から一万七百里に位置する不弥国(ふみこく・3世紀に日本列島に存在したとされる国のひとつ)以降の記載がなぜ突然に里程ではなく「水行」「陸行」という表記に変化するのかの説明は容易である。「郡より女王国に至る万二千余里」の記載を前提とすれば、残りはわずか一千三百里にすぎない。にもかかわらず、そこから先は里程ではなく、突然「水行」とか「陸行」という言葉に変わる。

それは、不弥国から先は 「舟車の通ずる所」ではなく、道路が整備されていない未開地という観念が表現されているためと考えられる。「女王国より以北は、其の戸数・道里は略載を得べきも」とあるように、邪馬台固までは国の規模を示す戸数の記載があるが、そこから先の狗奴国や、海を渡ったさらに奥地にある倭種の国については記載がなくなる。中国にとって邪馬台国までが支配朝貢させる範囲であったことが推定され、東海のはずれに位置することと関連している。邪馬台国よりも東については、「女王国の東、海を渡ること千余里、復(ま)た国有り、皆倭種なり」とあり、侏儒国(しゅじゅこく・古代中国の後漢書や魏志に登場する邪馬台国の南方にあると考えられていた小人の国である)や裸国・墨歯国などが記載され、船で行き着くまで「陸行」「水行」の一月との対比的記載のためか「一年」を要する場所と説明される。女王国までの記載と、そこから先の記載が区別されているのは、中国の支配が間接的に及ぶ「四海」と没交渉の「四荒」の境界に位置していたため、書き分けられたものと考えられる。当時の理念的な地理観に基づき、

九州(図籍による実効支配)・・四海(天子の徳による夷狄(いてき)の朝貢)・・四荒(領域外)

という構図で「倭人伝」が構成されていることになる。方位においても、東海のはずれという意識と呉に接する南の大国という意識が混在し、帯方郡の「東南」に位置し、ある時は南、またある時は東に向かうと表現されている。従って、距離や方位に大きな信頼を置いて邪馬台国の位置論を議論することは危険である。千里などの端数がない記載が多いのも正確さを疑わせるのに十分な証拠となる。

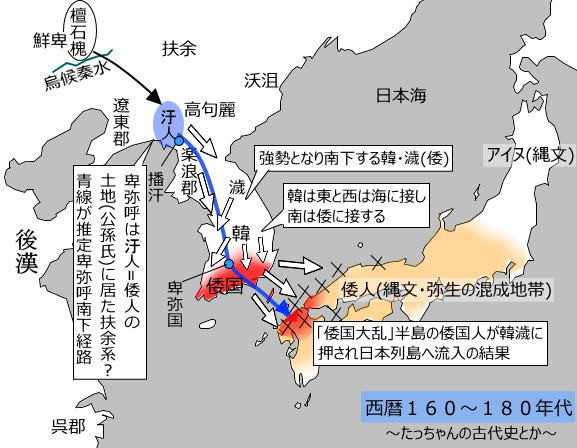

倭国大乱(わこくたいらん)は、弥生時代後期の2世紀後半に倭国で起こったとされる争乱。中国の複数の史書に記述が見られる。倭国の地域は特定されていないが、列島規模であったとする見方もあり、日本史上初の大規模な戦争(内戦)だとする意見もある。

前後の歴史の流れからすれば、少なくとも卑弥呼が、「倭国乱」と呼ばれる争いを収め、邪馬台国を中心とする、まがりなりにも小国連合群をまとめることができたことが重要である。それがどのように継承されていったかに注目することで、ヤマト王権との繋がりも見えてくると考えられる。

卑弥呼が親魏倭王という称号を得たという時点に、大きなターニングポイントを置くならば、卑弥呼の王権が有した卓越した外交能力が注目される。これまで卑弥呼が倭国乱を収めることができた理由として、有力な考え方は、卓越した宗教的資質が指摘されてきた。

「魂志倭人伝」には、「鬼道を事とし、よく衆を惑わす」と書かれているような、呪術的な 能力によって諸国をまとめていたと考えられてきた。しかしそれだけでなく、重要なのは 卑弥呼の王権が持っていた巧みな外交能力である。「親魏倭王」という称号に代表される、中国王朝との密接な結びつき、これこそが背景にあったと考えられる。

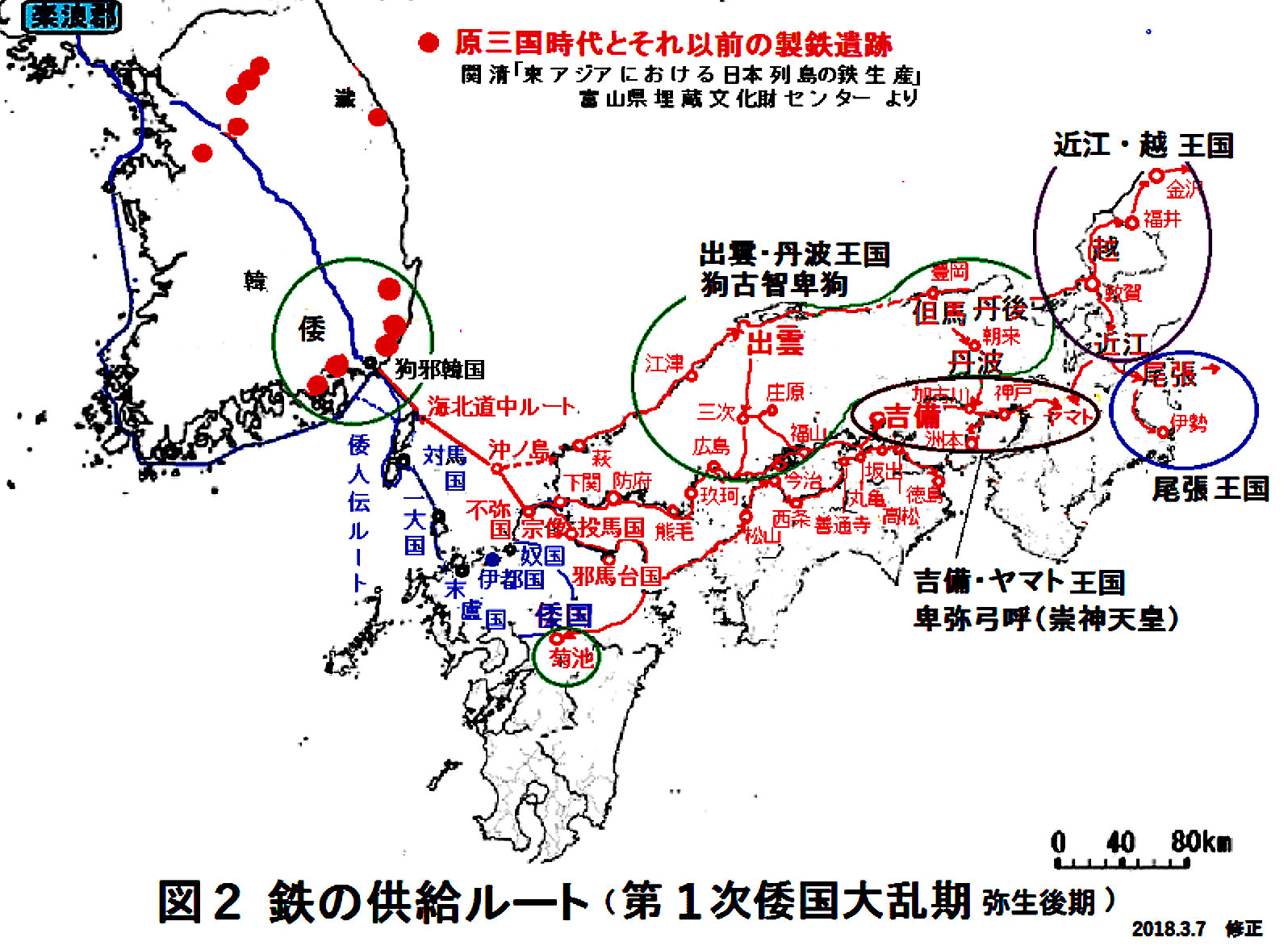

魏に使者を送る以前における、卑弥呼の外交に注目するならば、魏と卑弥呼の外交関係は、たかだか卑弥呼が亡くなる最後の十年間ぐらいにすぎなかった。おそらく、それより 前に朝鮮半島との密接な繋がりは、当然あっただろうと考えるのが自然である。卑弥呼と朝鮮半島の繋がりを解く鍵は、卑弥呼と同時代に大陸からもたらされた先進文物、とりわけ鉄資源であったと考えられる。こうした卑弥呼の外交の実態に迫り、さらに後のヤマト王権との繋がりを考えることで、古代の「クニ」がどのように形作られていったのかを、当時のアジア情勢の視角から見てゆきたい。

▶︎「漢委奴国王」

ではまず、卑弥呼が登場する前の倭国がどのような状態にあったのか、見てゆくことにする。江戸時代、九州、博多湾を望む志賀島から「漢委奴国王(かんのわのこくおう)」と刻まれた金印が発見された。金印は紀元1世紀に中国の漢帝国からこの九州北部の小国、奴国に送られたものだと言われている。この発見は日本が遥か古代から中国大陸と交渉を持っていたことを示している。

金印は一片が2.347cmの正方形で、後漢の一寸と一致する。こうした点からこの金印が本物に間違いないと言われている。また、金の蛍光Ⅹ線分析により純度が高く、中国の砂金に成分が近いことも判明している。

金印は、中国の皇帝に対して、諸国の王たちが、親書を出す時に使用するものである。中国皇帝から印章を与えられるということは、親書を出す権利を与えられたと考えることもできる。具体的には、親書は竹木に書かれ、封をする時に勝手に開封されないために、封泥と呼ばれる粘土を塗るわけだが、そこにスタンプするために使うのである。こうした印章を周辺諸国に与えられるのは、諸国の王として人民と土地を封ずる旨の冊書を与えられるので「冊封」と呼ばれている。

冊封(さくほう、さっぽう)又册封とは、称号・任命書・印章などの授受を媒介として、「天子」と近隣の諸国・諸民族の長が取り結ぶ名目的な君臣関係(宗属関係/「宗主国」と「朝貢国」の関係)を伴う、外交関係の一種

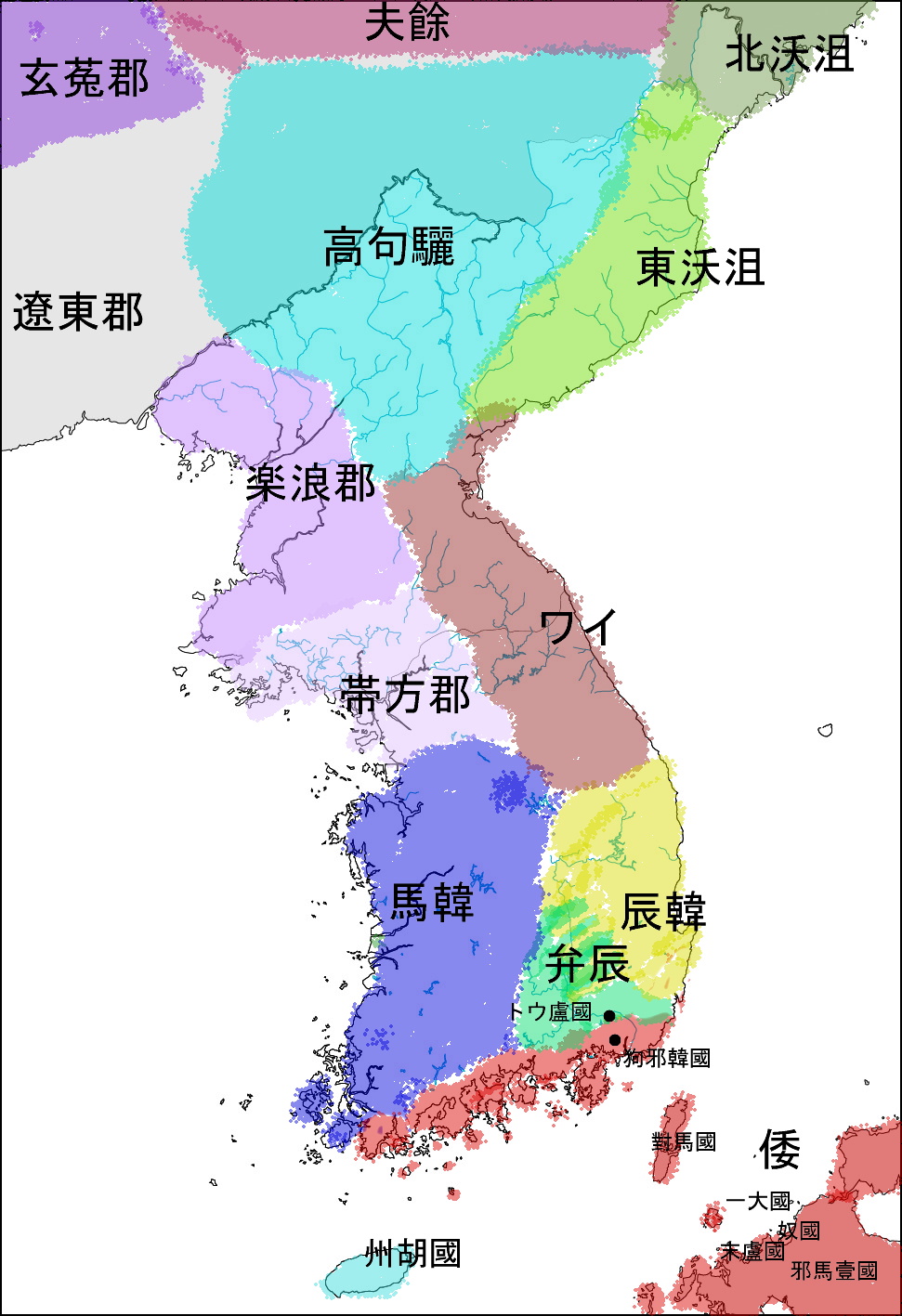

中国前漢の正史である『漢書』地理志には、紀元前1世紀頃の倭国をこう記している。「それ楽浪(らくろう)海中に倭人あり、分かれて百余国と為る、歳時をもって来たりて献見すという」。当時の倭人社会は、中国王朝から「国」と認識された百余の集落連合から構成され、その中には定期的に朝鮮半島の楽浪郡に朝貢していた国も存在したとある。

紀元一世紀、九州の北部には多くの小国が乱立し、勢力争いを繰り広げていた。その一つが奴国である。「奴国」というのは、北九州二帯の小国のひとつであるが、「魂志倭人伝」によれば、奴国は二万余戸もの民がいる大規模なクニで、金印によれば王がいた。こうした中で奴国は「倭の奴国、貢ぎを奉げて朝賀す。・・・光武は賜うに印綬をもってす」(後漢書)とあり、西暦57年、中国の光武帝から直接金印を授かることに成功する。奴国は貢ぎ物と共に使者を漢帝国に送った。その甲斐あって奴国は、皇帝から金印を授かることに成功した。その印文には「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」と彫られている。分立する倭の諸国にあって、諸国がしのぎを削る中、漢帝国から認められることは極めて重要なことであった。しかし、『後漢書』や金印の「委(倭)の奴国」という表記は、倭国の統一的な王でなかったことを示している。

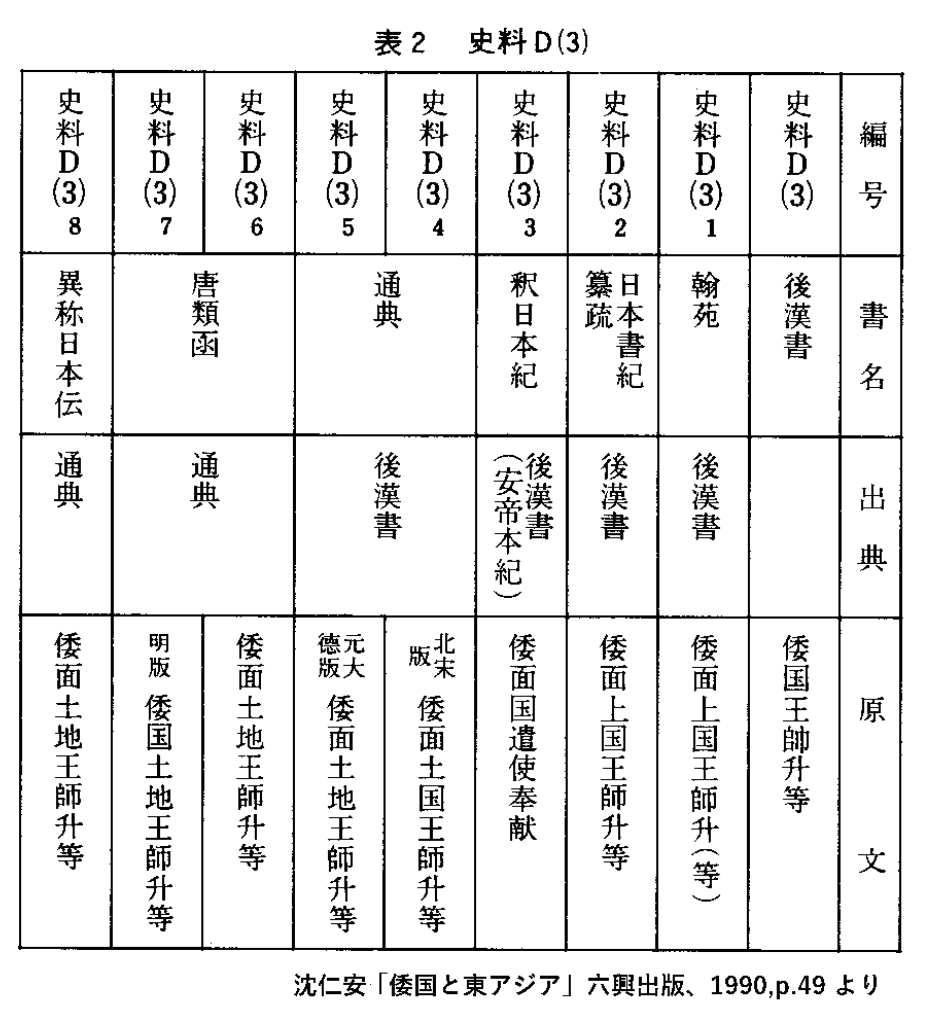

こうした状況に変化が訪れたのが、紀元2世紀の『後漢書』倭伝の記載である。「倭国王の師升(すいしょう)等、生口(せいこう・戦争奴隷)160人を献じ、願いて見(まみ)えん事を請う」とあるように初めて中国が認める「倭国王」が出現した。この時師升は、複数の諸国の代表と共に漢の皇帝に謁見(えっけん)を求めている。だが「師升((すいしょう、生没年不詳)は、弥生時代中期・後期の倭国(まだ統一国家ではないクニの一つ)の有力な王と推測される。西暦107年に後漢に朝貢した。「日本史上、外国史書に初めて名を残した人物等」と記されるように師升は諸国のその議長役だったと考えられている。

帥升(すいしょう、生没年不詳)は、弥生時代中期・後期の倭国(まだ統一国家ではないクニの一つ)の有力な王と推測される。 西暦107年に後漢に朝貢した。 日本史上、外国史書に初めて名を残した人物。 後漢書東夷伝の記述からはこの倭国の所在地は明確でないが、九州の可能性が高い。

この記録でもう一つ注目されるのが、「生口160人」である。通常、倭国から献上される奴隷の数は十人たらずだが、この時だけ異常に多い。師升らが多くの奴隷を連れてきた理由は、皇帝に謁見するためだけではなかった。これは、各国が持ち寄りで奴隷を提供したことと、そをも奴隷が発生する背景としての戦いが繰り返されていたことを示している。しかし、こうした小国同士の争いは、再び西日本全体に広がることになる。この後倭国は再び戦乱を迎える。『三国志』によれば2世紀の末は「倭国乱れて、相攻伐すること年を歴たり」と伝える。

2世紀頃には(なこく・ 大和時代の儺県(なのあがた)、現在の福岡市付近に存在したと推定する研究者が多い)から伊都国(福岡県糸島市、福岡市西区(旧怡土郡)付近に比定している研究者が多い)へ主導権が移ったと考えられ、師升は伊都国の人間と考えられている。伊都国は博多湾の一帯にあり、「魂志倭人伝」によれば、帯方郡の使いが留まり、邪馬台国に従属し、一大率が置かれるなど、倭国の外交窓口となっていた。こうした小国が、中国と関係を持とうとした狙いは、中国の王朝から認められたという「正統性」をもって九州北部の小国の上に立ちたい思惑があった。小国の代表ともなれば、大陸交易など経済の特権的な地位が得られる。

「倭国乱」という争いとの関係でいえば、当時北九州の地域が外交・交易の主要な窓口となっていて、朝鮮半島に全面的に依存していた良質な鉄資源は、この地域が独占していた。北九州地域が唯一の先進文物の外交窓口であったため、平等化を求めて、その他の地域が団結して対抗し、争ったのではないかと想定され、これが「倭国乱」という争いであったと考えられている。その時に、一躍注目されたのが邪馬台国の女王である卑弥呼だった。

▶︎景初二年か三年か

つぎは、3世紀の倭国と卑弥呼の外交について見てゆくことにする。2世紀初め(107年)の倭国王・師升(すいしょう)らの使者が後漢の都洛陽に赴いて以降、倭国から皇帝への使者はしばらく途絶えた。そして、2世紀末と考えられる倭国乱が収束してから、約50年後の238年、魏の皇帝の前に卑弥呼の使者が現れた。

景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、吏将を遣わし送りて京都に詣らしむ。その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、親貌倭王卑弥呼に制詔す。帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米・次使都市牛利(としごり)を送り、汝献ずる所の男生口4人・女生口6人・班布2匹2丈を奉りもって到る。汝がある所はるかに遠きも、すなわち使を遣わして貢献す。これ汝の忠孝、我はなはだ汝を哀れむ。今汝を以て親魏倭王となし、金印紫綬を仮し、装封(そうふう)して帯方の太守に付し仮授(かじゅ)せしむ。(魏志倭人伝)

魏による楽浪・帯方郡の平定は、司馬懿(しばい)による遼東出兵とは別の部隊であり、同年8月における公孫氏の滅亡よりも早かった可能性が高い。すなわち、楽浪・帯方郡が公孫氏から魏王朝の領有に帰したのは、

景初中、明帝密かに帯方太守劉折(りゅうきん)・楽浪太守鮮干嗣(せんしう)を遣わし海を越え二部を定む。 諸韓国の臣智には邑君の印綬を加賜し、その次は邑長を与う。(韓伝)

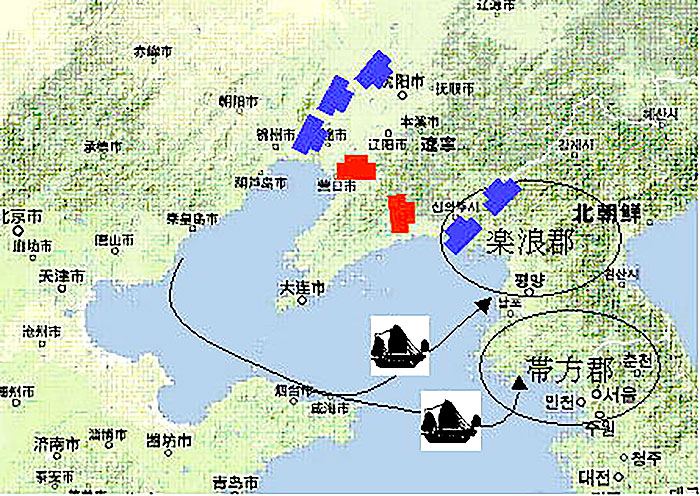

とあるように、司馬懿による遼東出兵とは別に、景初年間に、劉折を帯方太守、鮮于嗣を楽浪太守に任命し、海路から進軍させて二郡を平定したことによる。その直後に諸韓国の首長らには邑君(むらぎみ・村の長)や邑長(ゆうちょう・農民の長)の印綬が与えられている。卑弥呼の帯方都への遣使もこのタイミングで行われたと推定される。

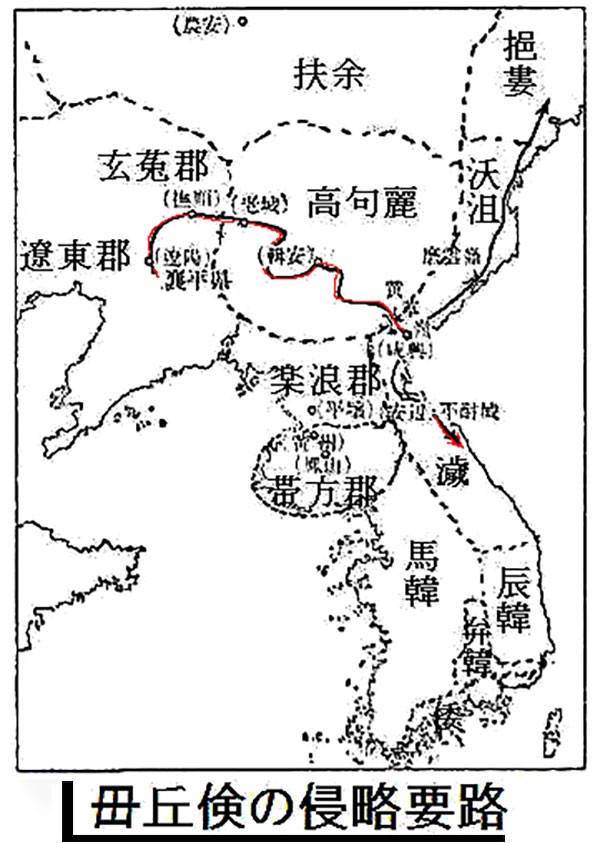

その正確な時期は明らかではないが、明帝(後漢の第2代皇帝)の死去が景初3年正月であることからすれば、少なくともそれ以前のことである。明帝はすでに景初元年七月における毌丘倹(かんきゅうけん毌丘倹とは魏の将軍)の攻撃失敗直後から四州に大船の建造を命令しており(明帝紀景初元年七月条)、二郡への海路からの攻撃準備とすれば、翌年正月の司馬懿による遼東出兵と同時期であった可能性が高い。ただし、陸路からの遼東への侵攻は、抵抗や長雨などにより遅延し六月にようやく軍勢は遼東に達したとあり(公孫淵伝)、密かに行われた海路による二部の平定よりも遅れることとなる。

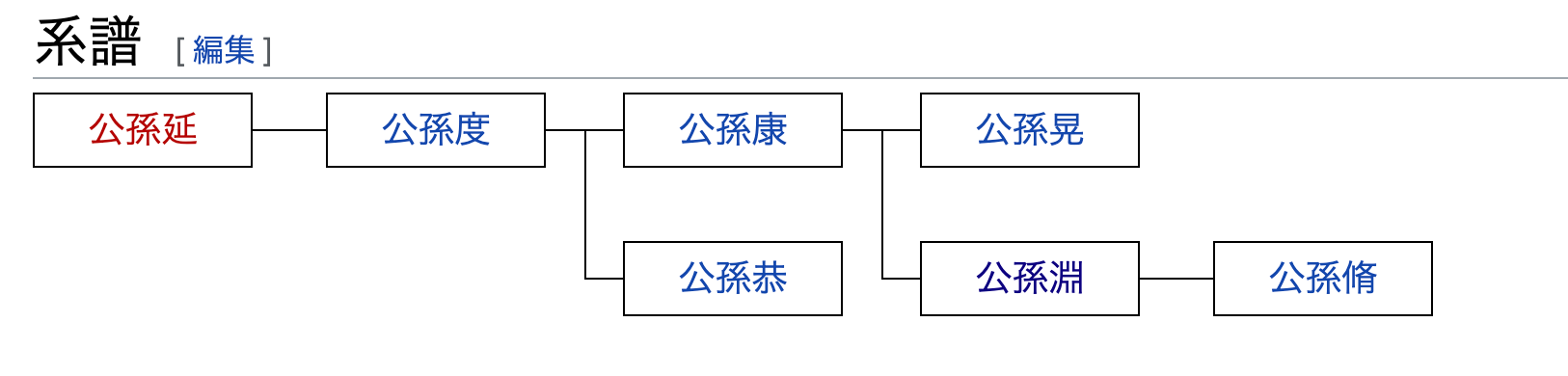

公孫 淵は、中国三国時代の武将。字は文懿。遼東の地で自立し燕王を称した。 晋代に編纂された史書『三国志』では、晋の祖である司馬懿の避諱により、字が省略されている。また、唐代に編纂された史書『晋書』宣帝紀と『北史』では、唐の高祖李淵の避諱により字の公孫文懿で記されている。

通説では、新井白石や内藤虎次郎(湖南)以来、『日本書紀』神功紀三十九年条に「魏志云、明帝景初3年6月」とある記載や『梁書』諸夷伝、『韓苑』所引「魂志」などを尊重し、魏と公孫氏が戦闘中に使者を送ることができないと考え、「景初2年6月」という『三国志』の記載を単純に景初3年の誤りとする。しかしながら、この通説的な理解は、必ずしも自明のことではない。少なくとも神功紀所引の「魏志」 にはすでに景初3年正月に死去した「明帝の景初3年6月」という矛盾した記載となっており、司馬懿の功績顕彰、少ない献上品から判断される帯方郡から洛陽への目的地変更、遼東半島から山東半島へ向かう海路による季節風待ち(翌年の朝賀に間に合わせるため、八月以降に都へ、他の事例からすれば、おそらく十月から十二月の間)、明帝の死去による朝賀の延期と正始元年正月における少帝による謁見、下賜品の準備期間(改元の遅れと景初4年鏡の存在から推測される正始元年春の帰国)などの事情を勘案すれば、本来は『三国志』の記載どおり、景初2年の可能性が高いと考えられる。

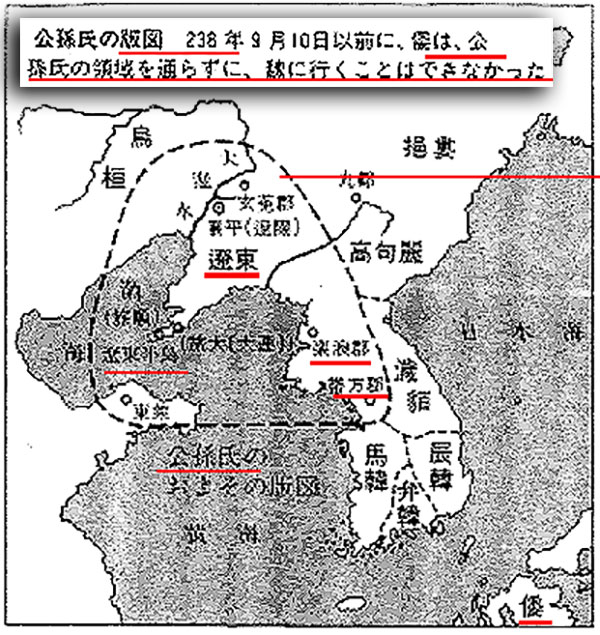

そもそも、後述するように卑弥呼と公孫氏が長期に帯方郡を介して漢王朝や親王朝からも一定程度公的に承認された朝貢関係にあったこと、卑弥呼の朝貢目的が「共立」に由来する脆弱な王権の後ろ盾および威信財の供給先として外国王朝を絶えず必要としていたことを確認するならば、諸韓国への印綬の下賜と同時期に遣使することは可能であり、必要なことであった。太守の名前も「劉昕(りゅうきん)」「劉夏(りゅうか)」「鄧夏(とうか)」のように混乱があり、同一人物の可能性もある。景初2年の正月以降の早い時期に2郡の平定は完了していたとすれば、軍事から行政への役割変更による太守の早期交替6月までには可能性がある。少なくとも「倭人伝」には正始元年(240)に「太守弓遵(きゅうじゅん)」、正始8年(247)に「太守王頎(おうき)」ともあるように、太守の交替は頻繁であったことが指摘できる。

後世の史料における景初3年(239)への年号の変更は、おそらく『晋書』倭人伝が、年紀を掲げず「宣帝が公孫氏を平らぐるや、其の女王、使いを遣わし、帯方に至り、朝見せしむ」とした要約的な記載を根拠に、卑弥呼の遣使を景初11年(238)8月の公孫氏滅亡以降と判断して、『三国志』の景初2年(238)6月の年紀を単純に翌年6月に変更したものと考えられる。『晋書』とはぼ同時期に成立した『梁書』倭伝が「魏の景初3年、公孫淵の課せられし後に至り、卑弥呼始めて使を遣わす」と断定するのは明かな改変である。おそらく『晋書』は、宣帝(司馬慈)の功績を強調するために、『三国志』に時期が明の外交戦略−238年記されていない二郡の制圧も公孫氏の滅亡と一体的に記載したため、

二郡の制圧→卑弥呼の遣使→公孫氏の滅亡

という本来の前後関係に微妙な敵蘇が生じ、

公孫氏の滅亡=二部の制圧→卑弥呼の遣使

の順に修正されたと考えられる。

卑弥呼と公孫氏との長い交渉が、魏王朝との交渉の前提に存在したとすれば、景初2年6月に卑弥呼が帯方郡に遣使することは時間的には不可能ではない。卑弥呼の遣使に応対した帯方太守は劉夏とあるが、劉昕(りゅうきん)と交替した二代目の帯方太守としても、海路からの二部への侵攻は景初2年の早い時期に完了し、その情報を得た卑弥呼が早速に遣使したと想定される。ここでは、景初2年6月に卑弥呼が帯方郡に遣使したとの前提で話を進める。

▶︎卑弥呼と公孫氏

卑弥呼が初めて中国の記録に登場したのは「倭国乱れて、相攻伐すること年を歴たり。乃ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼という」(魏志倭人伝)との記述である。戦乱を収め倭国の女王となっていた卑弥呼は、この50年間どのような政治をしていたのであろうか。その手がかりとして、近年、遼東半島を本拠地とし、朝鮮半島にも強い勢力を持っていた豪族・公孫氏が注目されている。