■東北の地名

■東北の地名

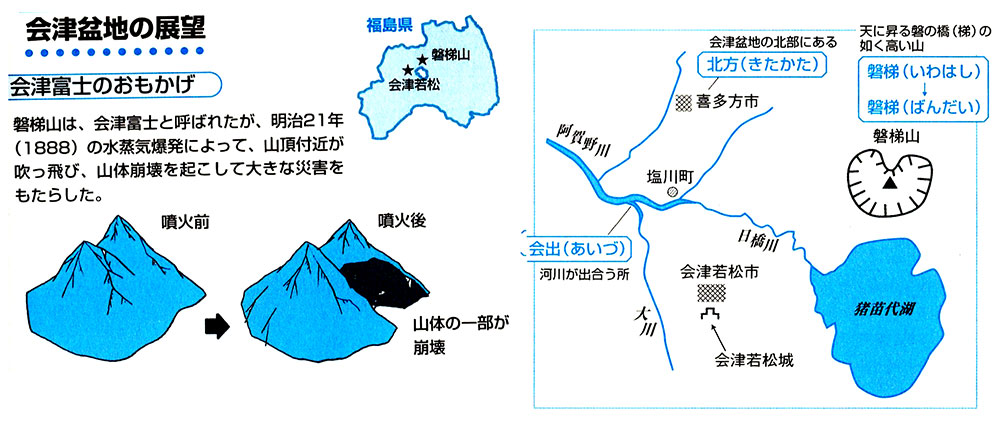

会津の中心都市「会津若松市」は、もとは「黒川」と呼ばれ、天正18年蒲生氏郷が当地を領有して築城し、故郷の近江国の若松の森にちなんで「若松城」と改名したことによる。盆地の北には、ラーメンで有名となった「喜多方市」がある。会津盆地の北部一帯は、中世以来「北方(きたかた)」と呼ばれており、明治に入って製糸業が盛んになると、好字(こうじ)を用いて「喜多方」と改字したことによる。会津のシンボルで、盆地の北東にある会津磐梯山(標高1819メートル)は、明治21年に火山史上まれな大爆発をおこし、山体の一部を吹き飛ばして、山の北側には馬蹄型の大きな窪みを残している。「いわ(磐)はし(梯)」がもとの音で、後に「ばんだい」と呼ぶようになった。天に昇る磐の橋(梯)のごとく高い山の意味である。

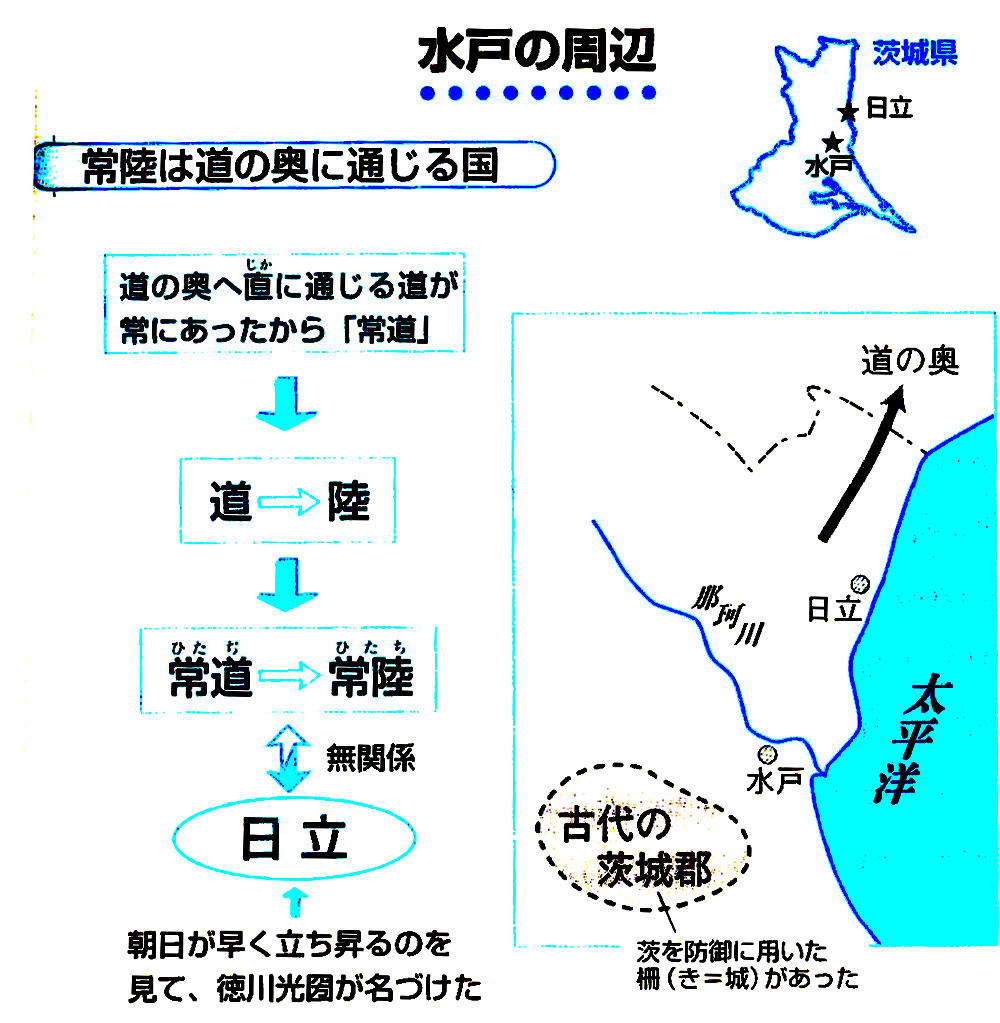

会津の中心都市「会津若松市」は、もとは「黒川」と呼ばれ、天正18年蒲生氏郷が当地を領有して築城し、故郷の近江国の若松の森にちなんで「若松城」と改名したことによる。盆地の北には、ラーメンで有名となった「喜多方市」がある。会津盆地の北部一帯は、中世以来「北方(きたかた)」と呼ばれており、明治に入って製糸業が盛んになると、好字(こうじ)を用いて「喜多方」と改字したことによる。会津のシンボルで、盆地の北東にある会津磐梯山(標高1819メートル)は、明治21年に火山史上まれな大爆発をおこし、山体の一部を吹き飛ばして、山の北側には馬蹄型の大きな窪みを残している。「いわ(磐)はし(梯)」がもとの音で、後に「ばんだい」と呼ぶようになった。天に昇る磐の橋(梯)のごとく高い山の意味である。 茨城県の大半をしめていた古代の常陸の国は、初めは『古事記』にみえる「常道(ひたぢ)」という表記であった。常道の北は、朝廷の支配の及ばぬ「道の奥」と呼ばれる蝦夷(日本列島の東方(現在の関東地方と東北地方)や、北方(現在の北海道地方)などに住む人々の呼称)の土地であった。当初は、ここから直接「道の奥」へ行ける地域であったので、「直道(ひたぢ)」の意味で「常道」と表記したのであろう。「直」を「常」の字で表したのは「いつものように」という意味の似た「常(つね・いつでも変わることなく同じであること)」という縁起の良い字を用いたものであろう。大化の改新以後、「道の奥」が国として安定すると、「道」の意味は失われて、土地を意味する「陸」という表示になり、「常陸」と書くようになった。したがって「常陸」の文字そのものでは意味をなさず、原義は「直(じか)に道の通じる国」ということである。なお、県内の「日立市」の「ひたち」は、「常陸」とは関係なく、元禄時代に、徳川光圀が当地の神社の高台から、朝日が早く立ち昇るのを見て、「日立」と名づけたことによる。

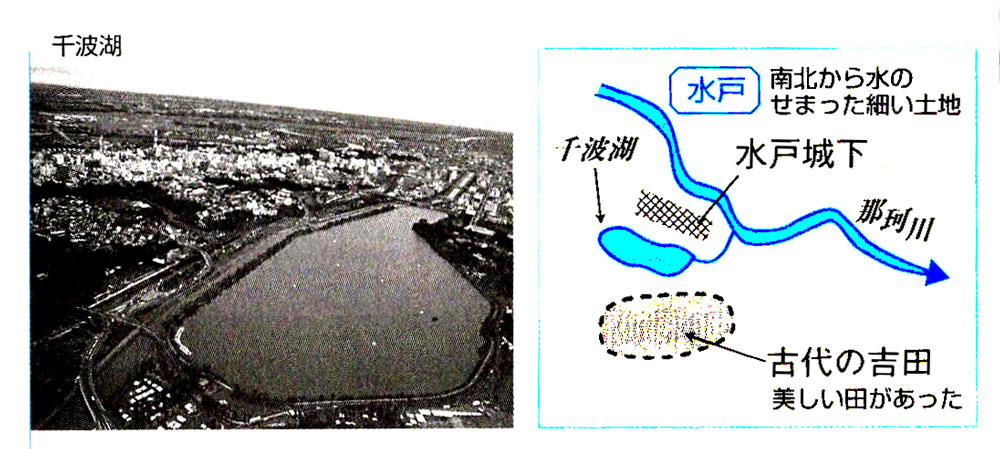

茨城県の大半をしめていた古代の常陸の国は、初めは『古事記』にみえる「常道(ひたぢ)」という表記であった。常道の北は、朝廷の支配の及ばぬ「道の奥」と呼ばれる蝦夷(日本列島の東方(現在の関東地方と東北地方)や、北方(現在の北海道地方)などに住む人々の呼称)の土地であった。当初は、ここから直接「道の奥」へ行ける地域であったので、「直道(ひたぢ)」の意味で「常道」と表記したのであろう。「直」を「常」の字で表したのは「いつものように」という意味の似た「常(つね・いつでも変わることなく同じであること)」という縁起の良い字を用いたものであろう。大化の改新以後、「道の奥」が国として安定すると、「道」の意味は失われて、土地を意味する「陸」という表示になり、「常陸」と書くようになった。したがって「常陸」の文字そのものでは意味をなさず、原義は「直(じか)に道の通じる国」ということである。なお、県内の「日立市」の「ひたち」は、「常陸」とは関係なく、元禄時代に、徳川光圀が当地の神社の高台から、朝日が早く立ち昇るのを見て、「日立」と名づけたことによる。 茨城県の県庁所在都市の「水戸」は、南北朝頃に成立した地名で、那珂川と千波湖の間の台地の端に立地し、南北から水のせまった細い土地を「水戸」と称したことによる。古代では、付近一帯は「吉田」と呼ばれていた。これに関して、葦(よし)の生えた土地に由来するという説があるが、私は当地にあった美しい田を、初めから「吉田」と名づけたと考えている。

茨城県の県庁所在都市の「水戸」は、南北朝頃に成立した地名で、那珂川と千波湖の間の台地の端に立地し、南北から水のせまった細い土地を「水戸」と称したことによる。古代では、付近一帯は「吉田」と呼ばれていた。これに関して、葦(よし)の生えた土地に由来するという説があるが、私は当地にあった美しい田を、初めから「吉田」と名づけたと考えている。