■筑波のの歴史は今から始まる

▶︎多彩な文化を受入れた県南地域

いずれにしても、茨城の地は多様である。その中にあって、明治中期以降、県南地域は開発されず静かな農村環境が保たれることとなるのである。こうした県南地域が注目され始めたのは、「鹿島工業地帯」や「筑波研究学園都市」の建設が始まってからではない。既に大正中期には「霞ケ浦」の名前は全国的に知れわたっていた。すなわち、わが国の海軍航空隊の歴史が、霞ケ浦で始まったということである。

特に、戦時色が強まった昭和期に入ってからは、茨城県南地域は、阿見町・土浦市・美浦村・鉾田町・神栖町・石岡市・友部町・関城町などが「首都防衛の基地」となり、陸海軍の航空隊が次々と建設されて行った。その中には、谷田部町・筑波町なども入っていた。したがって、現在の筑波研究学園都市の一部は、軍の施設だったところが含まれている。そこには、軍人や軍属として全国からたくさんの人が集められ、地域全体が軍都と化したのである。それらの人の中には、戦後もこの地に留まり、地域社会の中に溶け込んだ例が多く見られる。このように県南地域の歴史を見るとき、閉鎖的で昔からの習慣や風俗に凝り固まっているという見方は、一方的で表面的なものと言える。

新住民や旧住民という対立壁を設け、「白黒論」で議論を展開する傾向がしばしば見られるが、そうした考え方は誤りである。二十一世紀に向かう筑波にあっては、新旧住民の双方とも反省し、改めるべきことである。新住民の中に博士取得者が多く、旧住民に比べれば高学歴者が多いことは事実である。しかし、そのことと「文化レベル」とを短絡的に結びつける論理展開は、決して正しいことではない。

▶︎開明的で伝統を重んじる茨城の風土

「茨城は閉鎖的ではない」という点には、反論が出るかもしれない。通常、「茨城県人は保守的で排他的である」と言われているからである。確かに、江戸末期においては、外国人を夷狄(いてき・未開の民。野蛮人)として開国に反対したり、仏教を外来宗教として「廃仏毀釈」を行ったりと、排他的傾向は見られた。しかし、これらの動きの時代背景が正しく理解され、茨城の県民性が許されているとは言えないものがある。

開国反対というのは、外国の船が当時の常陸の海岸近くに迫ってきていたという地理的条件から生まれたもので、防衛の必要性を水戸藩が幕府に訴えたまでのことである。また、歴史の教科書では、水戸藩を「尊王攘夷派」とし、倒幕運動の急先峰のように位置づけているが、正確には、「尊王敬幕派」であり「国防開明派」というのが正しい。伝統を重んじ、歴史を大切にするという風土がそうさせたのである。

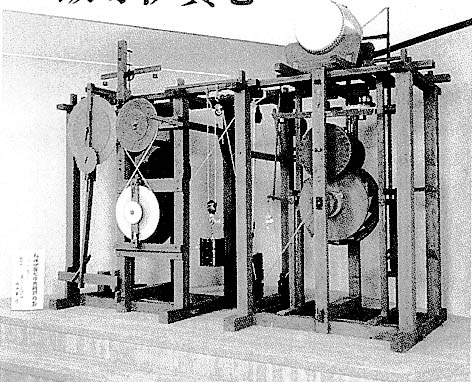

一方、江戸時代の常陸国には、科学技術や文化面で注目される動きがある。「間宮林蔵の樺太探検」「飯塚伊賀七の大型和時計」「土井利位の雪花図説」「沼尻塞倦の傘式地球儀」「水戸藩の太陽炉」など、先進的な科学技術の芽が次々と生まれている。また、水戸藩では「大日本史」の編纂といった文化面での遺産を残したり、後に藩主となる徳川昭武は、パリで開かれた「第二回万国博覧会」に日本代表として参加している。

さらに、明治に入ってからは、岡倉天心による「日本美術院」が、県北の五浦に設立され、日本美術復興運動の拠点となっているのである。

なお、そこで活躍した横山大観は水戸士族出身の茨城県人で、昭和十三年には、第一回の文化勲章を受資している。

ただ、「廃仏毀釈」運動は、現在の文化財保護の目から見ると、感心すべきことでないことは事実である。これは、「御三家」という特殊な立場の中から「水戸学」が生まれ、こうした運動に発展してしまったのである。

この「廃物毀釈」の名残りが、私たちの身近にはたくさんある。筑波の地域に住んでいる人は、一度は筑波山に登った経験は持っているはずであるが、その登山口にある「筑波山神社」というのが面白い。神社でありながら人口には「仁王門」が立っている。しかも、その建物の両袖には、「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」が祀られている。何とも不思議な光景である。この地域は鎌倉以降、「修験道場」となったが、そこでは「神仏混淆」が自然のものとなっていた。それが、江戸末期の「廃仏毀釈」の際に「仏」が追い出され「神」のみが残されたのである。

「廃物毀釈」を唱える暴徒が筑波山に押し寄せたとき、寺の僧侶は「ここは寺ではなく神社である」と主張、それに対し暴徒は「御神体は何か」と問い詰めたという。そこで僧侶は「筑波の山が御神体である」と答え、暴徒は納得し、仁王門だけは焼打ちから免れたのである。しかし、その中にあった大きな仏像だけはその存在を認められず、暴徒によって持ち出され、桜川に放り棄てられてしまう。筑波山神社の「現在の姿」は、こうした経過を経て現在に至っているのである。なお、桜川に放り棄てられた仏像は、その後、別の場所に移されて修復され、現在は、坂東市(岩井市合併)の「万歳院」に〝健在″な姿で安置されている。

また、茨城県の北部に「花園神社」という名勝地があるが、ここも外見上は「寺」である。

このほか、注意して見ていると茨城県には、「廃仏毀釈」の名残りが多く見られる。それは、神社仏閣ばかりではなく、生活の中にも残っている。茨城県内には、「神式による葬儀」をする地域が多く見られる。東茨城郡の小川町などは極端で、現在でも「寺」はなく「僧侶」もいない。この町は、水戸藩の領地で「稽医館」という郷校(現在小川小学校のある場所)が設けられていたが、ここが水戸藩の路線争いとして知られる「天狗騒動」の震源地となったところである。

この争いが拡大し、地域社会に大きな被害を及ぼしている。その際、それまであった小川町の「寺」はすべて焼かれ、「僧侶」は追放されて現在に至っている。歴史が身近に残されている好例と言えるものである。

このように、江戸末期の茨城では、多くの寺や仏像が破壊されているが、文化財破壊というものは、中国の「文化大革命」にも見られるように、変革期には常に起こる現象である。明治維新前後の日本には、同じような事例はたくさん見られた。明治八年に陸軍省が出した「城取壊し令」などは、その典型である。

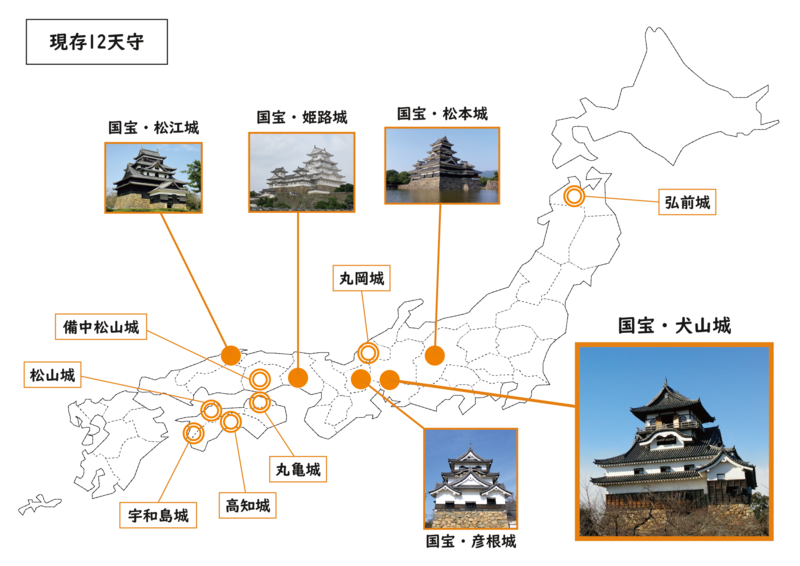

※太政官から達として陸軍省および大蔵省に発せられた文書で、今まで全国の城郭の土地建物については、陸軍省所管財産であったが、今後陸軍が軍用の財産として残す部分については存城処分、すなわち引き続き陸軍省所管の行政財産とするも、それ以外については廃城処分、すなわち大蔵省所管の普通財産に所管換えし、大蔵省において処分すべきものとした。

明治政府は、不平士族の拠点となる怖れがあるとして、全国に「城の取壊し」を命じている。現在、世界文化遺産となっている「姫路城」は、取壊す予算がなかったため残されたものである。また、「松山城」は売りに出されたが買い手が現れなかったという。人間の歴史には、笑えぬ事実がたくさんあるもので、「廃仏毀釈」もひとつの滑稽な時代の動きとして解釈するほかはない。

脇道の話が長くなったが、要は、「茨城という地は決して閉鎖的でも排他的でもない」ということを強調したいのである。ただ、農村環境の中で、急速に開発が進められた結果、一時的ではあるが目に余る混乱が生じたことは事実である。しかし、これらは、開発に伴って常に起こる人間社会のひとつの現象である。同じような傾向は「千葉(木更津や成田)」や「青森 (むつ小川原)」など、どこでも見られたことであり、長期的には落ち着きを見せ解決するものである。この点で、筑波がマスコミ等で特に話題となったのは、科学技術というという近代的イメージの中で人間の醜態が浮き彫りにされたためと言えよう。

▶︎静かに激しく変化する筑波地域

このように、茨城県は多くの問題を抱えているが、本質的には「開明的」で「先進的」な性格をたくさん持っているということができる。半世紀前の敗戦により旧軍関係者がこの地に留まり、その後、地域社会に溶け込むことができたのも、こうした土壌があったからである。したがって、新住民といわれる筑波の研究者・技術者も、旧住民の社会に積極的に加わり、同じ土俵の上での「地域住民」になる努力をすべきである。

最近は、高学歴化の中で、進学問題についての話題が活発である。その中で、有名大学への入学者が際立ってきている土浦一高が、地域社会から遠い存在になりつつあることが古い卒業生の話の中で出される。筑波研究学園都市が生まれる以前の土浦一高は、交通手段も現在ほど便利でなく女子の入学者も少なかったため、男子には広く開かれていた。それほどの無理をせずに入学できたのである。しかし、現在は、女子に全体の三割を占拠されたうえに、学園都市の子弟が多数入学するため、旧来の層はよほどの受験勉強をしないと入学できなくなってしまっている。また、卒業した後も、地元に戻ってくる例が極めて少なく、地域の政治・経済・文化との縁が薄らぎつつある。こういった内容が関係者間の話題の中で出されるのである。事実、同窓会の運営面などにも最近は大きな変化が生まれ、古い卒業生の心理状況は微妙なものとなりつつある。

このようなことは、時代の流れ、地域の変化として関係者も素直に前向きに受け入れるべきものである。その昔、商業・工業・農業などの職業学校の多くは地域の〝名門校〟としての評価が高かったが、現在では大きく様変わりしているし、東京の都立高校なども以前とは趣を全く異にしている。学校も企業も地域も、時代環境の中で大きく変わるものなのである。

しかし、こうした旧来からの地域住民が持つ微妙な心理状態を、「新住民」と言われる人々は心の片隅に留めておいても良い問題である。これは、具体的な数字として現れているひとつの現象であって、これ以外にも「笑って良い話」「笑えぬ話」がたくさんある。筑波研究学園都市の出現が、地域社会に大きな文化的影響を与え将来に向けてその体質を変えさせているのである。それだけに、新旧住民が協力しての「新しい地域づくり」が求められていると言える。

▶︎シリコンバレーとは異なる筑波の体質

わが国が経済大国となった結果、国際的役割も大きくなったこそこで、「国際貢献」という言葉がよく使われるが、その中には、国際平和、経済協力のほかに、基礎研究やビッグサイエンスなどでの科学技術の分野が含まれている。また、国内的には経済不況の中での新しい出口を見出すため、改めて「技術立国」が強調されている。それを受けて、政府では「科学技術の振興」を打ち出し、その手段として「産学官協力」の必要性を随所で唱えている。その拠点都市として「筑波」が挙げられ、アメリカの「シリコンバレー」が例に出されている。果たして、筑波は、「日本版シリコンバレー」となり得るのであろうか。私は、「NO」と言いたい。確かに広い道路の両側に広がる研究所群を見ていると、雰囲気として似た面はある。しかし、その内容は全く異なっていると言わざるを得ない。それには、まず最初に筑波研究学園都市の「誕生の経過」から見る必要がある。

この都市建設が決定したのは、昭和38年のことであるが、政府において検討され始めたのは、昭和36年頃からである。東京は戦争により焼野原となったが、昭和20年代末には都市としの機能が回復し、東京オリンピック誘致が検討され始めた。そして、昭和25年に、「1964年東京オリンピック大会」の開催が決定し、東京の都市整備事業が本格化したのである。その中で、「首都移転」が話題となっている。その背景には、都市過密化や交通渋滞等の問題と併せて、昭和36年の水不足による「東京の水飢饉」が挙げられる。

その議論の結果として生まれたのが、「学園都市建設構想」である。その中に、都心にある研究機関や大学などを東京近郊に集中移転させる方針が盛り込まれる。そして、その対象地として富上山麓・赤城山麓などが候補として挙がり、最終的に「筑波山麓」に決定したのである。 この経過からもわかる通り、筑波研究学園都市の建設は、「科学技術の振興」でも「産業の振興」でもなく、試験研究機関を東京から「強制移転」させることが目的であり、研究者の立場からすれば筑波への「強制移住」を意味したのである。その証拠に、このときの立地条件として、土地取得が容易なことが最大の要因とされ、高速道路時代に入るといぅ口実のもとに、鉄道を持たない場所が選ばれている。そして、当時の地価をはるかに越える値段が地権者に提示され、短期間のうちに広大な用地が買収されている。

※筑波研究学園都市は、二つの目的により建設された。その一つは、科学技術の振興と高等教育の充実に対する時代の要請にこたえることである。東京及びその周辺から移転した国の試験研究機関と新設した筑波大学を中核として、高水準の研究と教育を行うための拠点を形成し、それにふさわしい環境を整備することである。もう一つは、東京の過密対策である。必ずしも東京に立地する必要のない国の試験研究・教育機関を研究学園都市に計画的に移転することにより、首都圏既成市街地への人口の過度集中の緩和に役立 たせるとともに、その跡地の適正な利用を図り、首都圏の均衡ある発展に寄与することである。

そこには、科学技術振興の考えは全く見られず、「地方の論理」も「産業の論理」も全く考慮されていない。「東京の論理」「政府の論理」のみが優先されたのである。さらに、筑波研究学園都市の筑波立地にあたり、当時の茨城県は、「県は鹿島問題を抱えているので、筑波の開発は国の力でやるべきである」という姿勢をとり、この街づくりに積極的な対応を示していない。受入れる側としての茨城県の関心も薄かったのである。こうした中で、筑波研究学園都市の建設過程では、さまざまな話題が生まれている。そして、「開発の七不思議」という実話が今でも残っている。そのひとつに、「2800ヘクタールという広大な用地の中に埋蔵文化財が、全く出土しなかった」というのがある。

霞ケ浦周辺や筑波山麓には古代から人間が住みつき、現在でも住居跡や古墳などが随所に見られる。そして、これらの可能性がある場所は各市町村によって細かく指定され、開発する際には事前の調査が義務づけられているのである。そのため、これらの地域では中規模の開発に際しても、文化財が発掘され、工事が大幅に遅れる例が見られる。このような歴史を持つ地域の中に、筑波研究学園都市は建設されたわけであるが、「文化財が全く出土しなかった」ということは、関係者にとっては大変な驚きであったようである。そこで、「国は文化財が埋もれていない場所を選んで研究学園都市の開発用地として指定した」とか、「国が開発する場合は、文化財は出土しないことになっている」といった話が生まれたのである。

いずれにしても、筑波研究学園都市の建設は緊急を要する国家的プロジェクトだった。そこでは、文化財保護法などという〝軽い″法律は、無視して工事が進められた。国家とは、このように絶大な権力を潜在的に持っているものなのである。

▶︎科学技術のイメージを明るく変えた「科学万博」1985

昭和38年の建設決定以降、最初は順調に歩み出したが、数年後には頓挫状況に置かれることとなる」昭和39年(1964)の東京オリンピック以降、国の関心が筑波から他の問題に向けられたからである。これが再び動き出したのは、田中内閣の日本列島改造論が出された昭和47年(1972)になってからであり、茨城県が筑波問題に取り組む姿勢を見せ始めたのは、昭和50年(1975)に誕生した竹内県政になってからである。さらに、街づくりが本格化するのは、筑波での科学万博の開催が決定する昭和53年(1978)以降と言って良い。

科学万博の開催が、筑波研究学園都市の歴史にとって大きな転機となったことは間違いない。しかし、そこにおいても「科学技術の振興」「産業の振興」という考えはサブ的なもので、「地域の振興」「都市基盤の整備」が依然として中心に据えられていた。もちろん「国際科学技術博覧会」の開催が前面にあったため、表向きは「科学技術」が唱われはしたが、それは「イベントの名称」として使われたに過ぎないものであった。一般的に言えることであるが、「言葉」というものは時代の流れとともに、そのイメージを変えるものである。昭和53年当時、「科学技術」という言葉は「原子力」「軍事技術」のイメージと結びつき、一般社会には暗いイメージを争えるものであった。現在とは全く異なる理解がされていた。

科学万博の開催が、筑波研究学園都市の歴史にとって大きな転機となったことは間違いない。しかし、そこにおいても「科学技術の振興」「産業の振興」という考えはサブ的なもので、「地域の振興」「都市基盤の整備」が依然として中心に据えられていた。もちろん「国際科学技術博覧会」の開催が前面にあったため、表向きは「科学技術」が唱われはしたが、それは「イベントの名称」として使われたに過ぎないものであった。一般的に言えることであるが、「言葉」というものは時代の流れとともに、そのイメージを変えるものである。昭和53年当時、「科学技術」という言葉は「原子力」「軍事技術」のイメージと結びつき、一般社会には暗いイメージを争えるものであった。現在とは全く異なる理解がされていた。

同様のことは、「情報」や「環境」という言葉についても言えることである。私は大学卒業後、研究所の「情報理論部門」に籍を置いたが、当時、一般の人からは「随分、物騒なことをやっていますね」と言われたものである。それは、戦前、憲兵将校を情報将校と呼んでいたことによる。そして、昭和30年(1955)代頃までは、「情報=諜報=暗号=スパイ」というイメージが一般には持たれていたのである。

今では「情報化時代」と盛んに使われているが、この言葉が明るいイメージとして一般化したのは、昭和50年代(1975)に入ってからのことである。それまでは、学校や会社の名称などでも「電子計算機」「コンピュータ」などが一般的に使われており、「情報技術」「情報処理」「情報通信」などという言葉は極めて稀であった。

「環境」という言葉にも、現在のような「環境保全」「生活環境」といったイメージは含まれていなかった。公害問題とセットにされていた。「歌は世につれ、世は歌につれ」とと言われるが、「言葉一も同様である。「時代が言葉をつくり、言葉が時代を変えて行く」のである。いずれにしても、昭和50年(1975)代前半までは、科学技術の振興に対し、社会全体の関心は薄いものであった。しかし、国際科学技術博覧会の開催を契機に、「科学技術」という言葉が明るい希望を持たせるイメージを与えるものとなったのである。したがって、筑波を世界に知らしめたことと併せ、科学技術のイメージを大きく変えさせたという意味で、「科学万博」の効用は大なるものがあったということができる。

▶︎地域振興のキーワードとしての科学技術

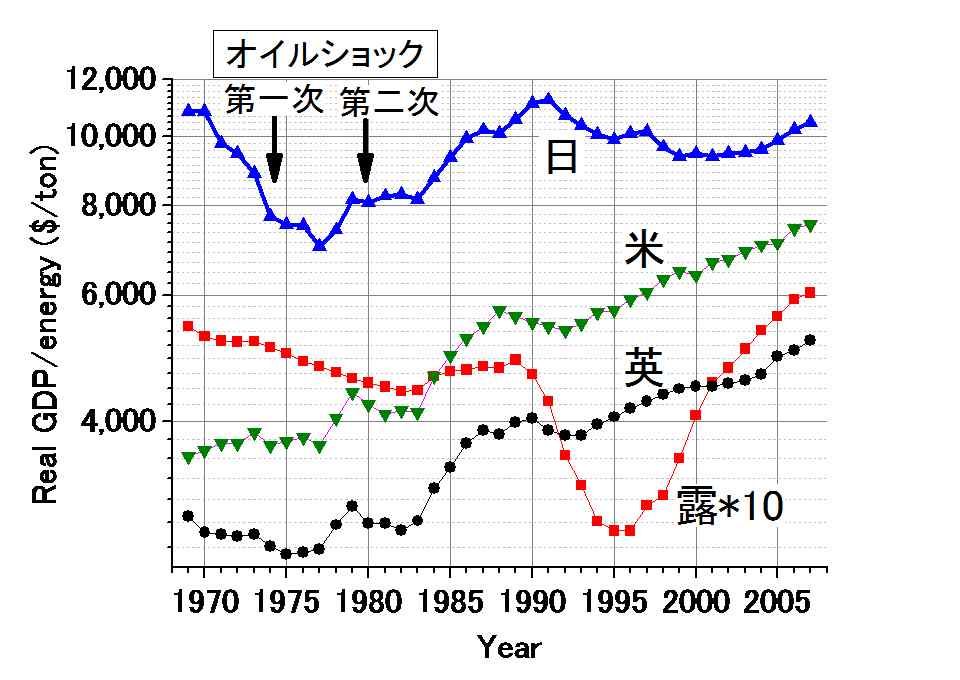

昭和50年代のわが国の経済は、第一次・第二次のオイルショックの影響を受け、低成長の状態におかれた。その中で、茨城県で開催された「科学万博」には2000万人を超える入場者を数え、イベント事業の成功例として全国的に注目された。これにより、「筑波」の名は全国的に知られるようになり、同時に、科学技術を象徴する名前となったのである。科学万博の開催決定直後の昭和56年(1981)頃、そのPRのため西日本のある県庁を訪れた博覧会事務局のスタッフが、筑波博覧会を「チクナミ博覧会」と紹介され、愕然としたといぅ話が残されているが、今から振り返ってみると隔世の感がある。

この科学万博が全国的に注目されたのは、経済不振の中での「地域振興」の手法としてである。そして、全国各地で「○○博覧会」「□□ピア」といったイベント事業の導入が企画され始める。さらに、「サイエンスシティ」「テクノパーク」といった言葉が流行し、地域振興のキーワードとして使われ出すのである。

依然として「地域振興」「土地開発」に焦点が当てられ続けた。そして、二年後の昭和62年(1987)には、バブル経済が起こり、地価が高騰して「土地投機」に関心が向けられたのである。この時期、建設や不動産関連の民間企業は「筑波」に大きな関心を示し、活動拠点を筑波に置く動きが盛んとなった。そして、さまざまな産業が筑波に進出したかに見えた。しかし、それらの多くは、「不動産投機」 や「企業のイメージアップ」を主たる目的とするもので、本来の企業活動としての「拠点づくり」と言えるものではなかった。

依然として「地域振興」「土地開発」に焦点が当てられ続けた。そして、二年後の昭和62年(1987)には、バブル経済が起こり、地価が高騰して「土地投機」に関心が向けられたのである。この時期、建設や不動産関連の民間企業は「筑波」に大きな関心を示し、活動拠点を筑波に置く動きが盛んとなった。そして、さまざまな産業が筑波に進出したかに見えた。しかし、それらの多くは、「不動産投機」 や「企業のイメージアップ」を主たる目的とするもので、本来の企業活動としての「拠点づくり」と言えるものではなかった。

皮肉なことではあるが、このことは、茨城県にとっては決して悪いことばかりではなかった。これ以前は、県内各地の工業団地は開発造成しても売れずに困っていたが、〝筑波南″とか〝筑波東〟などと「筑波」を冠することにより即売されて行ったのである。「茨城」という名前は「北関東」のイメージを与えるものであったが、〝筑波″ は首都圏に隣接する「将来性のある地域」として映ったためである。しかし、バブル経済の崩壊後、その反動として筑波から撤退する企業が続出する例が多く見られる事態が起こる。 このことは、筑波に民間企業が定着しなかったことを証明する結果ともなった。そして、現在は、一時の不安定状態も、低位ではあるが安定し落ち着きを見せつつある。すなわち、筑波に留まった企業の中には、腰を据えて本格的な企業活動をする動きが出始めている。これが、「筑波」の実態と言って良いであろう。

このことは、筑波に民間企業が定着しなかったことを証明する結果ともなった。そして、現在は、一時の不安定状態も、低位ではあるが安定し落ち着きを見せつつある。すなわち、筑波に留まった企業の中には、腰を据えて本格的な企業活動をする動きが出始めている。これが、「筑波」の実態と言って良いであろう。

▶︎やっと「スタート点」に立った筑波

筑波研究学園都市は「建設着手以来35年」「概成後19年」「筑波万博閉幕後13年」「つくば市誕生後10年」「バブル経済崩壊後5年」とさまざまな局面を経つつ現在に到っている。そして、平成9年度末には建設事業が「収束」を迎える。まさに「筑波」は、国や住宅・都市整備公団という保護者の手を離れて、「自立化の道」を歩み始めようとする時期に立たされているのである。その一方、国では、規制緩和・国際化・財政再建・行政改革と問題が山積し、新たな活路を見出すのに四苦八苦している。そうした中で、政府は二十一世紀のキーワードとして「科学技術立国」を掲げ、民間の力による活性化を図ろうと懸命である。

今までも述べて来たように、筑波研究学園都市の歴史は、「国の論理」「東京の都合」の中で動いてきたのであり、茨城県では「地域の振興」「都市基盤の整備」に重点を置いてきたのである。それが、現在、「科学技術振興」と「産業育成」の視点から捉えられようとしている。国も県も、この点では足並みがそろっている。これは、建設着手以来初めてのことである。その意味で、筑波研究学園都市は、本来の姿をめざして「新たな出発点に立った」ということができる。

これまでの筑波研究学園都市の成長過程を振り返るとき、昭和38年の建設決定から昭和54年の概成までを「第Ⅰ期」、科学万博開催決定から現在までを「第Ⅲ期」として捉えるならば、「第Ⅲ期」がいよいよスタートするということを意味している。筑波が「自立的歩み」を開始するということは、「第Ⅲ期に入る」ということである。今日までの「保護者つきの街」から「自立した街」にならなければならないのである。その意味で、平成10年は「筑波元年」ということができるだろう。

そこで、国土庁や建設省、住宅・都市整備公団などの国の機関、そして茨城県や近隣市町村などにおいて、筑波地域全体の将来像を描きつつある。その中で、「国際化」「広域化」「ネットワーク化」「産学官民協力」「産業振興」「筑波文化」「街づくり」などさまざまな視点から検討がなされている。ここで最も大切なことは、これらを個々バラバラなものとして捉えるのではなく、相互に連携させ、理想的な形で調和実現させることである。そのためには、新しい仕組みとしての共通の場(出入り自由の場)づくりから始める必要がある。

▶︎筑波に必要な「出入り自由の場

現在の筑波で、「ソフト重視」ということが強調されている。確かに、今までは「ハード重視」のもとで都市基盤の整備や公共施設の建設などに重点が置かれてきた。そして、一応の整備を見ることができたが、それらの中には十分に活用されていないものも多い。また、国立研究機関や民間企業、公益法人なども数多く立地し、それぞれの組織は、それなりに機能している。しかし、それらは、独自に活動しているだけで「隣は何をする人ぞ」の感がある。

そこで、それらを連携させ有効に機能させる方策として、「ソフト面の構築」と「運用面の主役」が求められているのである。そのためには、「組織」ではなく「人間」の力に期待するという観点から、「教育の場」「学習の場」「人材育成の場」「交流の場」としての「開かれた高等教育機関」「共通のキャンパス」が必要と私は考えている。性別・年齢・職業・宗教・国籍を問わない「出入り自由の場」が筑波では必要なのである。織田信長が、暗黒の中世社会から脱するため、特別に設けた「堺の街」といったイメージのものである。

これに対し、「大学が全国各地につくられ、18歳末満の人口が減少しつつある現在、新たな高等教育機関などは必要ないのではないか」という疑問が持たれるかもしれない。

それは、わが国において、「学校」や「大学」が特殊な概念で捉えられ、一般社会から隔離された存在とする固定観念があるためである。このことは、明治以降、今日まで変わることなく歩んできた「学校の姿」である。しかし、その教育機関の姿が、今、変わろうとしているのである。変わることが迫られているのである。

わが国においても、江戸時代までは各地域に「寺子屋」や「私塾」があり、地域社会に深く根ざしていた。また、職人教育も、徒弟制度のなかで、実業を通して行われていた。明治に入ってからも同様で、さまざまな私立学校が多数誕生している。特に、自由民権運動など時代の流れと民意を反映させたものが多く設立されている。さらに、大正時代に設立された各地の専門学校などは、地場産業と結びつき、その卒業生は地域産業を支える大きな力となってきたのである。

教師と学生が峻別され、教育機関が社会の中で「特殊な存在」となったのは、戦時体制下に軍事教育が導入されてからである。教育者が国家権力の代行者となり、教育の中で個人より組織が優先され、人間が不在となってしまったのである。

したがって、筑波での新たな高等教育機関には、「大学」や「大学院」はもちろんのこと、「留学生センター「「生涯学習機能」、「職業訓練施設」、「社会人向けの公開講座」、「産業支援機能」、「情報交流センター」など多様な機能を含ませることである。すなわち「特殊な存在」ではない、社会に開かれた教育機関である。そこでは、万博会場のように、個々の施設は同一敷地にはあるが独自に運営され、相互連携をするために共通に必要なものは、「緩やかな連携システム」を組織するのである、通常の組織を「タイト・システム (堅固な組織)」と呼ぶなら、「ルーズ・カップリング(緩やかな結合)」と言うことができる。これを拠点として、「産業の振興」「文化の創造」「広域的街づくり」の〝芽〟をつくり、大きく発展させることが可能となる。それこそが、現在の筑波で求められている「最大の機能」である。

「教育の姿」について、もう少し続けさせていただく。わが国の教育形態が一律化したのは、決して古い話ではない。戦前の小学校唱歌にもあるように、教育形態として「スズメの学校」と「メダカの学校」を国家としても示しているのである。前者では、教師は鞭を持って生徒に向かっているが、後者では、教師と生徒の壁はなく、同じ土俵の上にあり、外からは全く区別がつかない。

このように、大正期までは、一つの教育形態が底流にあったが、昭和期に入ってから、すべてが「スズメの学校」と化したのである。このことが戦後においても形を変えて継続された。むしろ、文部省と日教組の対立がそれを強化させた。文部省は現場の教師を信用せず、指導内容を教師の判断に委ねなかったからである。現在は、日教組と文部省は握手をしているが、戦後五十年間続いてきた流れを一朝一夕には変えられないでいる。