■パステルとパステル画の小史

■パステルとパステル画の小史

▶︎画材と技法

森田恒之

美術系大字でも、パステルを手にしたことのない学生がかなりいる。西洋でも、パステルはその誕生以来、表街道にはあまり登場してこなかった。名が知られている割には、日陰の存在である。日本でもパステル画家といわれて名前が出るのは五指に足りない。でも大正から昭和戦前にかけて、いくつかの秀作は生まれているし、パステル画の描き方といった教則本も出版されている。クレパスの商品名で知られる油性パステルと混同している人もかなり多い。

クレパスは顔料を加工した油脂で練って棒状に成形したもので主に初等教育教材に供することを目的に、大阪の櫻クレヨン商会が開発した商品で、1925(大正14)年末から市場に登場した。

日本でパステルの名が一般化したのは第2次大戦以後である。『現代用語の基礎知識(以下、『基礎知識』と略記)1951年版』の「服飾」部門に「パステルカラー」が登場する。「パステルは粉っぽいクレヨンの一種。「粉っぼい中間的な色彩」と。筆者は桑沢洋子。この年、日本は朝鮮戦争の余波で経済が上向きに転じ、少しずつ心のゆとりを取り戻す。駐留胃が持ち込んだ派手な原色を多用した衣装にためらいと魅力を共存させていたファッション業界が、「原色からパステルカラーヘ」を新時代のうたい文句に採用した。

翌年の『基礎知識』52年版からパステルカラーは不採択。10年後の61年版に増補語として「パステルトーン」が再登場する。「パステル調。一口にいって水彩絵具のように澄んだ色調。明るく柔らかでどことなく親しみを感じさせるもの」

83年版で「パステルカラー」も復流する。80年代に入ると、パステル調は、冷蔵庫などのいわゆる白物家電の流行色になってくる。

▶︎「パステル」つてどんなもの

パステルとパステル画について、絵画技術という側面を重視しながらダニエル・ラコムが作った定義がとても明快なので最初こ紹介しておきたい。「パステルは基本的には写書材料である。絵画技法としては色彩分割を基本とし、ハッチングによる量感表現、画材の色をそのまま並べて作る明るさの表現などが付随する。パステルを手にしたとき、パステル画を見たときの第一印象は、色合いとマチエールの軽妙さである。パステルの見た目の肌合いは元となる顔料自体のそれと大差ない」。

ハッチングは元々「細かい平行線を引く」という意味の英語である。 絵画技法としては、細かく(あるいは粗く)平行線を引き重ねていくことで、絵に重厚感を与えることができる技法として知られている。 また、それぞれ異なる方向を向いて書かれたハッチングを重ねて線を交差させていく描画法は、特にクロスハッチングと呼ばれる。

パステルは微粉の顔料と粘り気の少ない微量の水溶性の接着剤を練り固め、棒状に加工したもの。接着剤としてはトラガカントガムがよく知られているが、薄めたアラビアガム、糖類を使用することもある。

古い時代には蜂蜜が主剤だったようだ。「1780年代末でも水で練る」といいきっているものもある。顔料の中には表面が滑面だったり、弱い接着剤では固まりにくいものもあり、白亜粉やごく微量の石膏を加えることもあった。

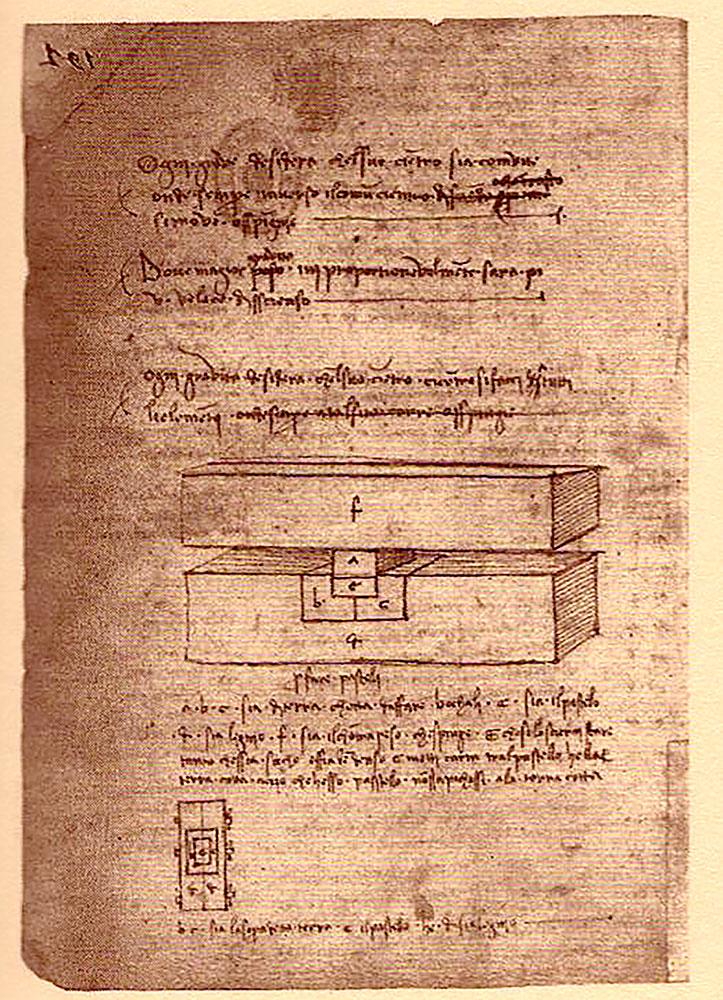

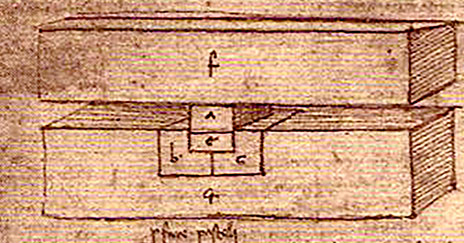

図1レオナルド・ダ・ヴインチ記ニマドリッド手稿(通称)』第191葉・表面

レオナルドの手記は左右逆転した、いわゆる鏡文字で書かれている。本稿では解りやすくするため、あえて図像を反転し正文字で示す。本文中の記号(aム⊂…)は、この図版記号と対応している。

ごく微量の石こうを加えることもあった。白を加えることで、単色のいわゆるパステルカラーができる。色ごとに成分の配合比は異なるがその内容は現代でも企業秘密だという。顔料粉等と接着剤をよく練り合わせたのち、大理石やガラスの板の上で転がしたり、小さな穴から押出して棒状に伸ばしたのち、適当な長さに切って自然乾燥をさせる。

基本的な製法は昔から大きく変わっていない。

▶︎レオナルド・ダ・ヴインチの書き残したパステルの作り方

レオナルド・ダ・ヴインチの通称『マドリッド手稿Ⅰ』の191葉・表面に「パステルの製法」と超した図解と短い解説文がある。(『マドリッド手稿』Ⅰ,p.191)手稿が書かれたのは1490−1508年だという。当該項目が書かれた正確な時期は不詳だが、当時のイタリアにパステルが存在したことは確かだ。

上図をみてほしい。まず角材(d)に掘った四角い穴に二つ割にした素焼きの箱を収める。箱には練りあわせたパステル材料(e)を詰める、上部を素焼きの薄板(a)で内蓋をして、重し(f)を置く。三つに分割できる雌型に原料を詰め、とりだしを容易にしたのがミソらしい。Fの別図では、雌型のとりだしを考えて角材も二つに分割してある。割型を利用した製陶法の応用らしい。日本の押し寿司の木型にもちょっと似ている。製品は細い角棒状である。この手稿はアイデアメモの性格が強いので、この製法は世紀の天才の創案だろう。さらに「パステルが乾いて十分に固まるまで(重しをかけて)放置せよ。素焼きの型とパステルが貼りつかないよう、両者の間にトランプカード用の厚紙を挟んでおく」とある。

土性顔料は天然土を粉砕、水洗、水簸などによる選別を行なったものである。主たる成分は酸化鉄である。酸化鉄は地球の表面を広く覆っており、茶色や赤など風化した大地の色の源となっている。水和酸化鉄であれば黄土色に、酸化第二鉄であれば赤となるが、その他、さまざまな含有物によって色調が変化する。このような大地の赤や黄土、ヘマタイト等から得られる酸化鉄顔料の歴史は古く、我々現生人類が登場する以前から、旧人類が石臼で挽いて使用していたという(スティーヴン・オッペンハイマー(著)『人類の足跡 10万年全史』)。

ヴィアットは、同じ画家の手になる素描《イザベラ・デステの肖像》は着衣の部分に、当時のイタリアでは用例がほとんどない赤と黄色のパステルを使用している、という(Viatte p.7)。初期のパステルは各地から集めた土性(どせい)顔料を主原料とし、白と黒を補う素描材料として使用したらしい。『マドリッド手稿』ではpastelloと記されているが、17世紀初めまでフランスやイギリスではcrayon(クレヨン)と呼ぶ方が一般的だった。小さいチョーク(craie)の意味である。

▶︎パステルとクレヨン

18世紀には、顔料に蝋を加えて練りあわせたものを硬パステル(Pastelle dure)と呼んだ時期がある。現代のクレヨンの原形である。18世紀初頭から進んだエルコラノとポンぺイの発掘作業で多くの壁画が出土し、蝋の使用を思わせる仕上げ、さらには蝋の加熱道具やヘラが出てきたことに刺激されたものである。蝋入りパステルは使い勝手が悪く、色もさえないので、石版画の登場で新しい用途を見出すまで画材の表舞台からは消えてゆく。その代りにパステルそのものに、添加する接着剤(まれに石こうも)の量に従って、硬・中・軟の種類が生まれる。

▶︎紙とパステル

彩色材料としてのパステルの台頭は17世紀後半、それもかなり急速に登場したらしい。そこには紙の普及と筆記具としてのチョークの普及が関わっている。

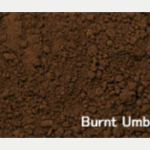

サラセン帝国支配下にあったイベリア半島のバレンシア近郊、シヤティバにヨーロッパ最古の製紙所に関する1056年の記録があるという。イベリア半島産の紙はキリスト教圏ヨーロッパに輸出され、少しずつ需要を増した。「イタリアには、ぉそらく13世紀も(1235年より)早い時期に伝わったと考えられる。」(バスベインス、p.61)。その後の普及にはかなり時間がかかるが、ドイツ、フランス、フランドル、オーストリアなどヨーロッパ中央部では15世紀前半には生産が始まっている。ニュルンベルクを中心に15世紀初頭には主要な紙生産地になった神聖ローマ帝国(現・ドイツ)だが、「主たる生産物は書写用紙ではなく業務用紙であった釘や留金といった製品を包装するための紙が製紙所への注文の主要部分を占めていた」(ローターミュラー,pp.50−51)のであり、包装紙用に次ぐ用途は、当時、大流行をしたトランプカード用紙だった。紙の主原料が、使い古したロープや麻布のぼろを水車と臼で叩き解したものだったために、肌目が粗く印刷や書写用途には手間のかかる仕上げ加工が必要だった。

紙の原料は、生産が始まった頃の中国では大麻や苧麻などの麻の繊維が用いられました。一方、西洋では、亜麻が主な製紙原料でした。中国で紀元前に発明された紙の製造法は、8世紀頃にアラビアに、そして10世紀頃にはエジプトでパピルスに代わって普及します。12世紀には地中海を経由して製紙技術がヨーロッパに伝わり、製紙工場がスペインやフランスなど各地につくられました。15世紀にはヨーロッパ全土に広がり、アメリカでは1690年に初めてフィラデルフィアに製紙工場がつくられます。

この頃まで、製紙は手漉きで行われていました。ヨーロッパでは衣料に使用されていた木綿のくず(綿ぼろ)が主要な原料になっていましたが、1450年頃の活版印刷の発明とともに、紙の需要が増大します。ぼろ原料を製紙原料にするために叩く工程(叩解)が必要ですが、西洋では水車や風車の力で叩解を行う仕組み(スタンパー)が発達し、その後、17世紀には筒状の刃を回転させて効率的に叩解を行うビーターと呼ばれる叩解機がオランダで発明されました。

抄紙(紙漉き)の連続的抄紙化は、18世紀末の長網抄紙機の発明から始まりました。19世紀に入って、ようやく木材を粉砕したパルプや木材を化学処理して作られるパルプが原料に用いられるようになり、抄紙機はより高度な改良が重ねられ、高品質な紙の大量生産が可能になっていきます。

限界近くまで着古した古着は、繊維も弱く、染めや汚れもあって、紙に加工しても腰が弱く、きれいな白紙ならない。対策として考えられたのが製紙段階で着色してしまうこと。土性顔料、大理石末、微粉の炭や灰、低品質のマラカイト末などを漉きこんだ。最初から色紙を作ってしまうのだ。書写用紙ではインクの滲み止めに薄い膠液で表面加工する技術が進んでいたロトランプ用紙も薄く漉いた紙を膠液で貼り合わせて厚紙にしていたので、紙漉きに膠の希釈液がかなり利用されていたらしい。

紙に微細な岩石の微粉と膠を漉きこむことで、ある程度の腰があり、表面に微細で硬い凹凸をもつものができた。無機物粒子の粗さ次第だが、極細目の紙やすりの様な紙である。この紙を使うとチョークや木炭で自由に文字や絵が描ける。羊皮の表面は膠で溶いた白亜粉で加工してから鉄筆や黒鉛を使っていたので、筆記具と表面の関係は既知のことでぁる。顔料粉を弱い接着剤で固めたパステルは、羊皮より6分の1以上安く、表面積も大きいものが得られ、かつ描きやすい表面形状を持つ紙の普及と並行して発達したものだった。

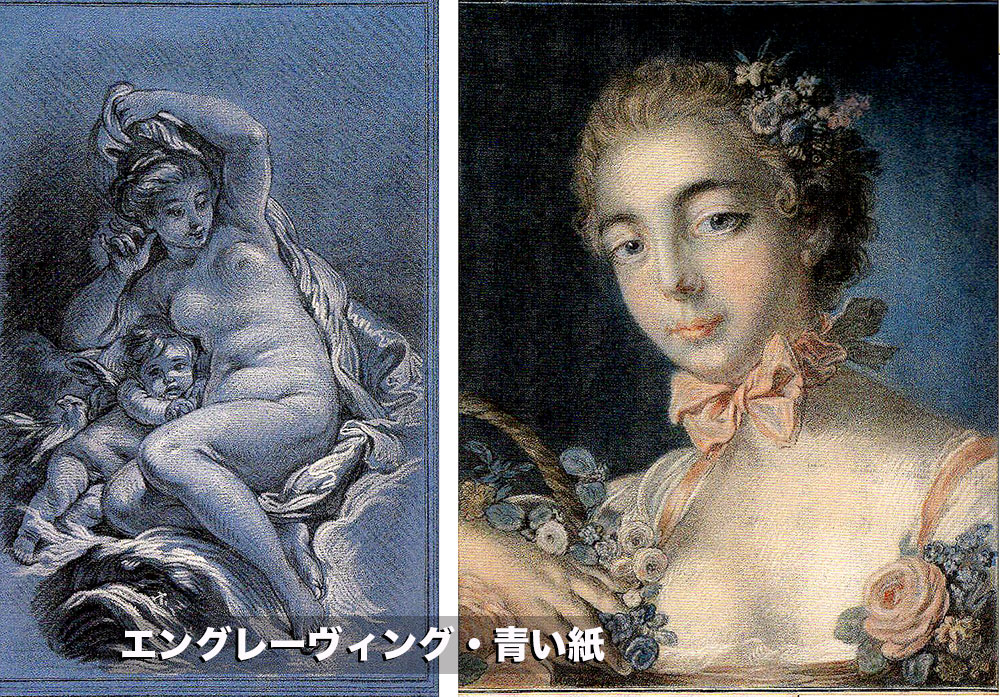

16世紀に始まり17世紀には油絵の標準技法となった有色下地の活用その下絵作りには有色の紙の登場はとても便利だった。紙の色を中間色として活用し、明暗を描く。白と黒、ときに褐色のチョークを加えた2〜3色でデッサンをする。パステル画はこの手法を取り入れた。白を加えた淡く鮮やかな色味は、有色の紙の上で明るさを表現することに大きな効果を発揮する。

紙そのもの以外にも肌目の細かいカンバスや板に膠張りした紙を支持体に使う例が少なからずあったようだ(参考資料p・14)。

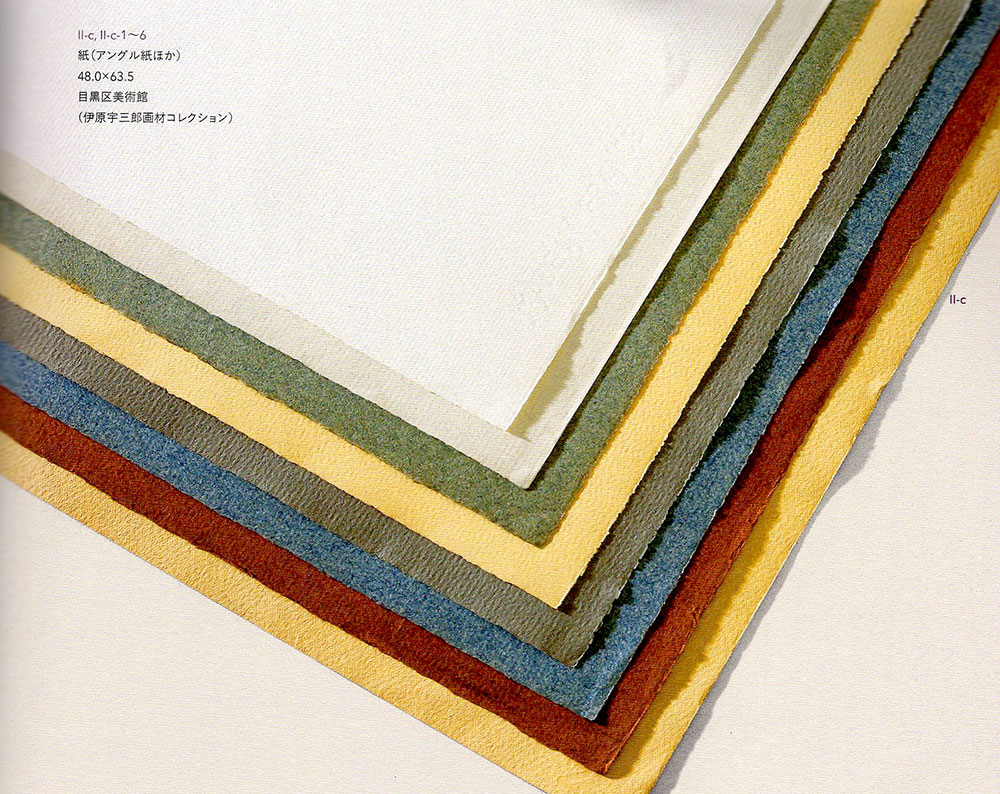

製紙技術が向上した18世紀後半以降は、木炭デッサンやパステル用に新しい亜麻の靭繊維(じんせんい・つよいせんい)を原料にした美術用紙が誕生する。繊維自体の硬さが、紙の表面にほど良い硬さを与える、その代表は画家アングルが好んだという麻紙の通称「アングル紙」である。

▶︎パステル画の流行

18世紀ヨーロッパでパステル両が本格的に流行したのは18世紀の中庸、ロココと呼ばれる時代。各地で強力な王政が確立する過程で肖像画の需要が増す。大きな窓と対面する大壁面を持つ宮殿建築の増加に呼応して、鮮やかで明るく軽妙な色調が好まれた。ガラスの大量使用で明るくなった屋内では、艶消しの画面にも 新しい魅力が生じる。

1757年刊、ぺルネティ編『美術小事典』の「PASTELS」の項には「ぺ−スト状に加工した各種の顔料から作った棒状絵具。一色ずつ作る。顔料に若干の添料を加える。添料には蜂蜜水、粘りの少ないガム類を用い、さらに精製もしくは粗製の鉛白、スぺイン白(天然石膏粉)、パイプクレー、白色陶土、タルクなどを微粉にし、好みの色調に合わせて添加する」とある。さらに「パステル画は色の鮮やかさとビロウドのような肌あい(の表現)にひときわ長じ、他の絵具類を使うよりずっと自然に見える表現ができる。しかしこの絵具は微粉が付着しているだけなので、彩色した紙等にこの微粉色料を定着しておかないと、風が当たったり、ちょっと擦れたりしただけで色が剥落(はげお)ちる」(p.444)という。

見出し語が「S」のついた複数形であることも注意しておきたい。一つ前の項目は単数形の「PASTEL」であるが、「パステルで描いた絵画、パステル画である」、と表記している。彩色用画材としてのパステルは、多くの色数を取りそろえたものであることが常識化していたのだ。

▶︎パステル画の保護

一定着剤いまでは定着剤はフィクサチーフという言葉の方が一般的かもしれない。停止液という人もある。ここでは引用文を除き、定着剤をつかう。

パステルの弱点は、ぺルネティの事典も触れたように「定着の悪さ」だった。紙やすりのような支持体の表面に微粉をこすりつけただけだから仕方ない。バーンズは「1747年以前に美術用語として〈定着する〉という意味での動詞の用例はない」という(Burns,p.146)。彼が用例の出典とするJ−B.ル・ブラン神父の公開書簡中で、カンタン・ド・ラ・トウールが何らかの定着剤を使っていたことに触れている(LeBranc.p.91)。付録に示したぺルネティの小論でもラ・トウール、ローリオ両氏が良い定着剤を作ったという。(古くから使われた定着剤の原料として今日知られているものは蜂蜜、魚膠、(地域限定で)砂糖である。

いずれもごく薄い水溶液を噴霧する。19世紀に入ると、アルコール系溶剤に溶かしたダンマル樹脂、セラック樹脂、生成ロジン(松脂)などが登場する。いずれもわずかに色味があり、塗布すると心持ながら濡れ色がつく欠点がある。噴霧してごく薄膜を作るのが良いが、噴霧器具も口吹き式しかないから霧滴は大きくどうしても斑になり、ごく少量を均一噴霧することはとてつもなく高度な技術を要した。

昭和戦前頃までの日本人画家にもパステルの定着はかなり難度が高い技術だったようだ。岡田三郎助は「描かれた祇、或いは裂の裏からパステル用のラック(筆者注:定着剤のこと)を引けば、相当に浸みだして、パステルの剥落を止めることができるといふ人がありますが、これは徐程危険な方法だと思ひます」(岡田、p.110)、という。裏面から定着剤をかけても有効か否かは別にしても、実行した人はいたのだろう。

定着剤の問題が解決するのは、透明度が高い溶剤型アクリル樹脂と天然ガス等を封入し耐圧缶式スプレイが普及する20世紀第4四半期である。

▶︎パステル画の保護・ガラス入りの額

18世紀以来、最良のパステル画保存法はガラス入りの額に収納する方法だった。参考資料に示したベルネティの小論でも「パステル画家として名高いド・ラ・トウールは2枚のガラス板に作品を挟むことを考えておられる」(Pernety)という。1688年、フランスがヴェネツィアから板硝子の鋳造技術を移入したが、宮殿、豪邸の建築が増え大型窓ガラスの需要が増えたこともあり、1760年には年間1000トンを生産したという(Angus−Butterworth・p168)。以前からあった筒型吹きガラスの技術改良もあり、18世紀半ばには50×150cm程度までの大型薄板ガラスが容易に入手できたことも助けになった。ちなみに18世紀のパステル画は大きいものでも50×75cm程度の大きさの紙を使っている。ガラス入り額を利用することで見かけの光沢も得られ、色の鮮やかさでは油絵に優る絵画としての地位を獲得する。

田辺至は、1931(昭和6)年の著書で「保存しやうと思ふときは、パラフィン紙を間に挟んで重ねて置くか、硝子を当てて額縁に入れて置かねばならない」(田辺、p.63)という。300年たっても保存方法の基本は何も変わっていない。

▶︎むかしの事典類に登場するパステル

ぺルネティの事典の巻頭に「画材別の技法論」と題した小論が載っているので、パステル部分だけ拙訳で、参考資料として末尾に紹介しておく。

ディドロとダランベール共編で著名な『百科全書」にもパステルに関する記載があるが、内容、文体共にベルネティの辞書と重複がある(ブルースト、P.161)同一筆者による記述をもとにしているようだ。内容はベルネティの方が詳しい。1867年にロンドンで出版された英語版美術事典に載った「Pastel」の説明は、「色チョーク(。。10uredcrayons)のフランス語呼称」(Hunt,VOl・3−partl・p・374)と1行のみ。19世紀半ばのイギリスではパステルの呼称はまだ一般的ではなかったが、同時にフランスからの外来語として多少の知名度が出てきたことがわかる。

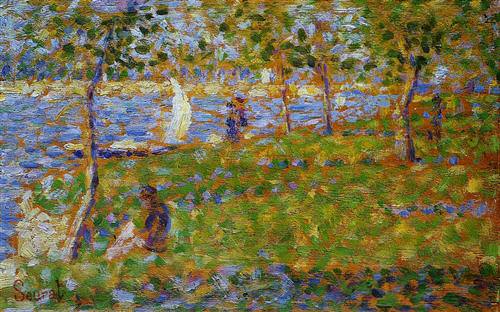

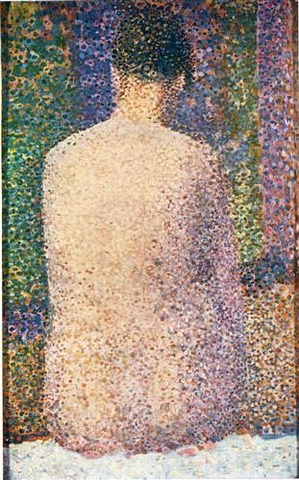

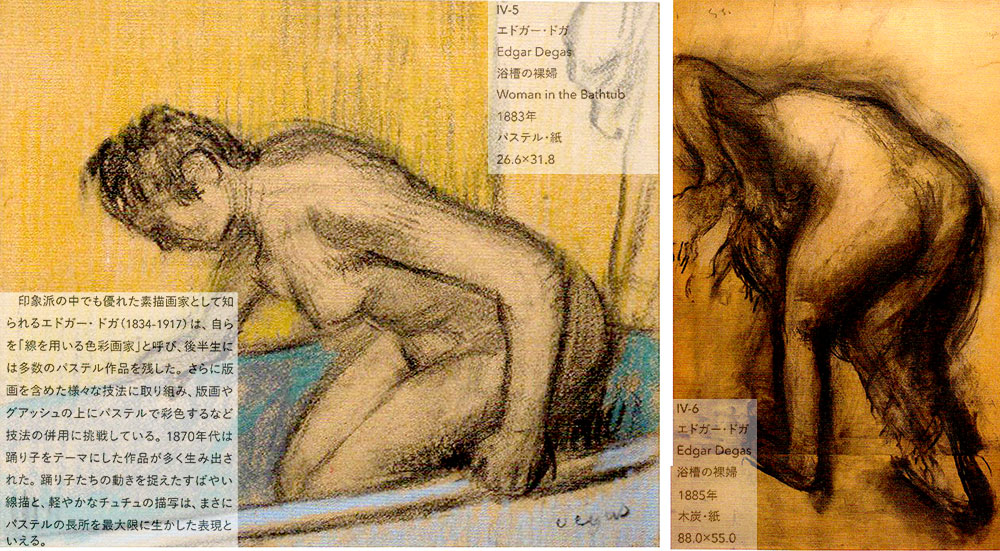

▶︎印象派とパステルの再評価

パステルの価値を再評価したのは印象派とその後継画家たちだった。とりわけドガ、マティス、ルドンなどの名はパステル画家としてもよく知られる。印象派は「絶えず変化する光」や「自然の動き」を絵画表現として可能にしたとして、一般に評価されている。動機としてはそのとおりであるが、絵画技術の面からはもうーつ見落とせない大革新があった。モネに始まる印象派の油絵作品を観察するとすぐ判ることであるが、彼らの彩色はチューブから出してパレットに並べた絵具を、鹿毛の筆先を使ってほとんどそのまま画面に置いている。平筆の先端に二つの色をつけて画面に運んだり、生乾きの色に新しい色を重ねたためにわずかに筆先で混色が起こることがあっても、あらかじめパレットの上で絵具を混ぜて新しい色を作ることは滅多に行わない。このことから筆致(タッチ)に新しい美的価値が生まれる。1850年を挟む半世紀ちょっとの間に、絵具メーカーが次々と新色を市場に送りだした。その結果、両家の仕事は絵具を重ね合わせたり混ぜ合わせて色を作ることから、既成の色を選んで配置することに大きく舵を切ることになる。この変化を敏感にとらえ、新しい表現に結びつけて大成功したのが印象派だったのだ。

「混色で色を作らない」という彼らの意識改革は油絵絵具から始まった。その中から「混色で色を作ることが難しい」パステルという存在に着目し、活用する人たちが出てくることは 当然といってよいだろう。水、溶き油などを使って色を薄めたり、ぼかしたりすることもできない。そこでメーカーは明度、彩度の異なる豊富な色数を市場に送り、画家はそれらを巧みに並置することで多彩な表現を作るのだ。濡れ色と乾き色の変化を考えずにすむ利も大きい。

新しい発明だったシリンジにも難点がありました。それは、空のシリンジに絵具を充填する際に、シリンジの中をきれいに洗わなければならないことでした。この再生利用のために洗う手間は結構たいへんだったので、使い捨てチューブの発想が生まれてきます。

使い捨てチューブの素材には、真鍮以外の金属として銅、錫すず、鉛の使用が考えられましたが、チューブにするための柔軟性と圧延性の条件を考慮すれば錫と鉛がより適していました。当時は錫も高価でしたが、鉛の方がより高価だったので、錫製のチューブが開発され、それは十九世紀中頃のことでした。

1841年に錫製の“押し出しチューブ”がイギリス在住のアメリカ人画家ジョン・G・ランドによって発明されました。翌年の1842年には、先端にねじ式キャップがついたチューブに改良されました。(下図右)

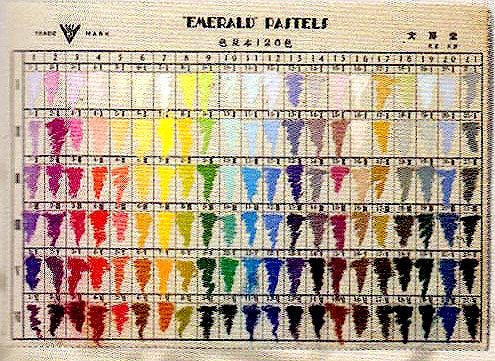

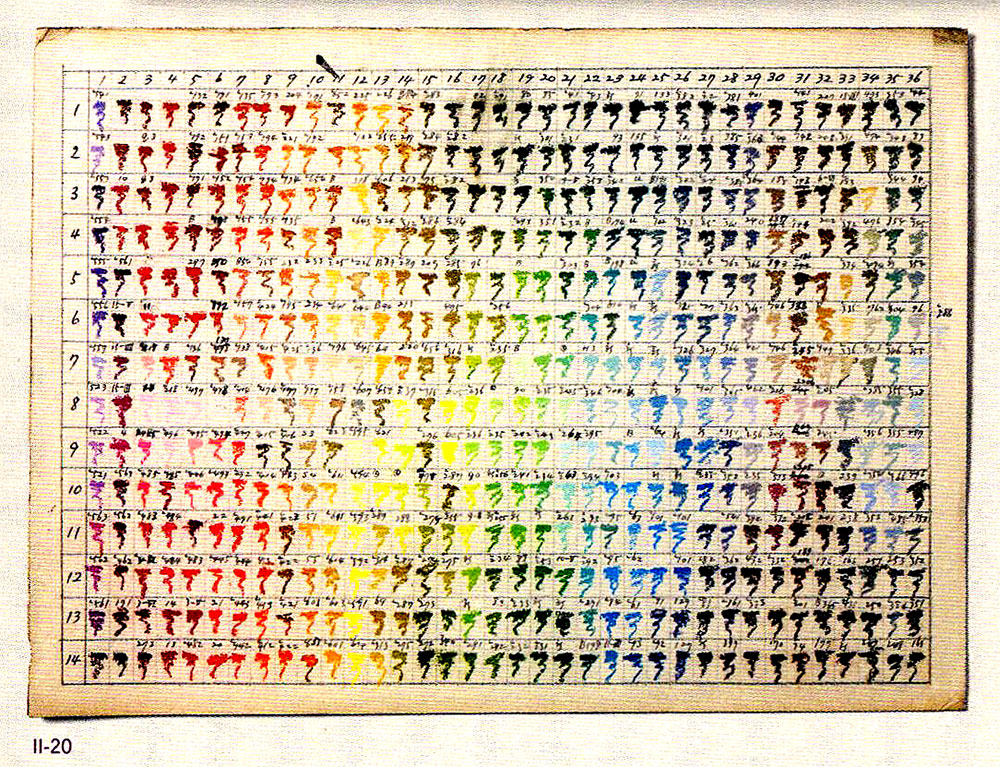

19世紀末からフランスで出回った絵画技法書シリーズの一つであるカール・ロベールの『パステル画』(9版)では、初心者が揃える色として、次のようなものを推奨する(Robert,pp.26−27)。

黒色・灰色・・・5種類、明灰色までそろえたければ10種類

褐色・・・種類は多いが8から10種類でよい。バーントシエナ各種、テラ・ローザから淡褐色までを含める

緑・・・濃ビリジアンから淡エメラルドグリーンまでの10〜12種類

赤・・・色調の異なるバーミリオンを含む8〜10種類

ピンク・・・肌色から極く鮮やかなものまでできるだけ多いことが望ましい

紫・・・カーマインレーキ系を複数含める

青・・・プルシアン・ブルー、インディゴ、ウルトラマリン、コバルトブルー、呉須を含む10種類

黄・・・イエローオーカーから一番鮮やかなレモンイエローまでの12〜15種類。ネープルス・イエロー、ロード・オーカー(*筆者注、別名‥ジョンプリアン)のほかカドミウム系、クロム系の各種黄色を含む。

これだけでも全部加えると100色近くなる。顔料の数がふえた証しでもある。クロム系、カドミウム系、コバルト、アリザリン染料系などの新しい顔料が鮮やかさゆえに推奨されていることも注目したい。

ちなみに20世紀末の市場には525色箱入りセットがあった(Lacomme,p・94)。 ドガのパステル画にはいくつかの技術的な創意が加わっている。ひとつは水彩絵具あるいはグアッシュとの併用である。テンぺラやグアッシュは新しい絵具ではないが、18世紀後半以降とくに透明水彩の普及で扱いやすく便利になった。紙に水彩絵具を塗って乾燥すると微粉の顔料が露出して固まるので、画用紙の表面に彩色すると同時に非常に細かい「やすり面」ができる。ドガはこの効果を活用して、ときにパステル用紙以外の紙を使って、水彩絵具との巧みな組み合わせを生かしながら制作をしている。さらに晩年には、セラック樹脂とアルコールで透明度の高い定着剤を自製して、パステルの重ね塗りも試みたという(Dunstan,pP.111−113)。定着剤を使いながらの重ね塗りは、十分とは言えないがある程度は剥落を押さえられるのでハイライトの表現などには有効だ。画集でもよく見るとそれらしき場所を散見できる。

1911年刊行の「ブリタニカ百科事典」11版の「pastel」の項では「1870年から、世間の理解と評価が高まり、パステル画の復興がおこった」という。17世紀末から18世紀中庸にかけ、大陸の影響を受けて一部の宮廷画家がパステルで肖像画を描いていたことを受けて、復興という表現を使っている。

▶︎日本でのパステル紹介とその後

我が国でパステルを紹介した最初は、私が知る限りでは、森鴎外・久米桂一郎。共著の『洋畫手引書』(1898(明治31)年)である。彼らはパステル画を「彩錠子畫」と訳した。「いろチョオクゑ」とふりがながある。製法を視野に入れた巧みな訳語だと思う。本文の要所を引用しておく。

彩錠子の原名「パステル」Pastellは、もと以太利語の「パステルロ」Pastelloより出づ。これを用ゐて畫を作ることは、昔早くこれありしが、中ごろ全く絶えて、ほとんど数十年の間は、人のこれを用ゐるを見ざりき。然るに近時に至りてこの法再び織り、今また盛に行はる。(中略)彩錠子劃ま詞の明るきことに於いてその長を見る。その顔料の乾けるは、却りて一種の柔き天鵞絨様(織物のように柔らかいパス)の趣を重き成さしむ。婦人、小児、花弁、果物などを貌かんには、この方法最も勝れたるべし。昔し彩錠子を用ゐしはレオナルド、ダア、ヰンチLeonardo da Vinci(1452−1519)などや初めなるべき。

さらに、パステル画の著名画家として、ヰ、ヤンVivien(1657−1735)フランスのラツウルLatour(1704−1788)、イタリアのロサルバ・カリエラRosalba Carriera(女史1675−17S7)上図左、ドイツのラフアユル・メングスRaphael Mengs(1728−1779)(上図右 )を例示している。ヰ、ヤンはフランスのJoseph Vivien下図、である。当時の、そして今日の西洋美術史の中でもっとも評価の高いパステル画家をひととおり列挙している。

かつて日本を代表した画材商の商品目録である『文房堂販売品目録』明治38年版には、12色と24色の紙製筒入りの廉価版と、木箱入り上等パステルが載っている(pp.11S−116)。前者が国産品か否かは不明である。後者は、20色、31色、63色、23色、47色、93色、156色の種類がある。色数と挿図からみてフランスのルフラン社からの輸入品だろう。50を超える色数を用意できる技術はまだ日本になかった。目録には輸入品のパステル画用紙の記載もある。

関東大震災後に再刊した上記文房堂の発売品目録には、自社製百色木箱入り、輸入品百六十八色木箱入りをはじめ22セットの記載があり、さらに輸入品の単色売り、「パステル畫の地を作る液」や「彿国ルフラン製パステル重用フィツキサチフ(定止液)」なども登場する(pp.153−164)。最後に記した定着剤の価格は、容器の容量差を補正すると木炭画用の3倍強になる。明治末から大正末への20年間で普及が進んだことが窺(うかが)いしれる。

▶︎小学校教育へのパステル画指導の試み

大正後期に初等教育にパステル画を導入する試みが行われたことは案外知られていない。奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大)教諭兼訓導だった横井曹一は次のように述べている。「クレヨン畫によって小学校の圖畫教育が一新面を啓いたことは、衆目の是認する所である。(中略)クレヨンは倦に児童の歓迎する材料である。(中略)五年以上に於いてはクレヨン以外にパステル木炭水彩等任意に採択せしめて各個の自由に描寫させるがよい。」(横井、pp.1−2)

横井が推奨する理由はいろいろ示されているが、要は、線で描いても面で塗りつぶしても技巧上の制約が少なく、自由度が高い。指先を上手に使えば混色も容易だ、という。当時の美術教育に普及し始めたクレヨンに比べれば自由度は高いように見えたのだろう。本来の物性からくる技法的な難しさにはまだ気がついていない。

横井と全く同じころ、同じ奈良で、児童向けのパステル画教育を実践し、その考察を出版した人がいる。中谷芳蔵である。中谷は現場の教師らしい。論旨は2人とも大きく変わることなく、中谷の著書には児童の作例も色刷りで紹介しているから、実践が進められたことが分かる。使用するパステルとして2人が推奨するのは、米国製アメリカン、ドイツ製AW(中谷のみ)、ファーバー(横井のみ)、フランス製シレン、オランダ製クーレンスであるが、中谷はシレンを2級品扱いする。中谷の方が試験的比較使用の経験が豊富に見える。

この2人の著作はわずかだがクレパスの発売に先行する。一部限定ではあってもパステルが大正末期の日本の学校教育に取り入れる試みが行われていたことは注目してよい。

中谷の著にある次の数行も、当時の市場状況をよく伝えている。

かく現今都市洋基材料店に販売されてゐるパステルは主として外国製の輸入品であるが、和製のものも小数ある。東京の文房堂製パステルは十八色入り 一圓二十銭、二十六色入り一圓八十銭、三十六色入り二圓七拾銭、その他第一クレイヨンの第一パステル、櫻クレイヨンの櫻パステル等製法に精密な研究を遂げて発売しているゐるらしいが私はこの原稿を脱稿するまでにその価格も現物も知ることが出来なかったから立に詳細にすることができない。(中略)輸入品以上のものを得られない予想をもってゐる。(pp.14−15)

現在、国内唯一と思われるソフトパステルメーカーの王冠化学工業所は1919(大jE8)年の創業という。

日本でのパステル開発経過は、この図録に含まれる横田氏の別稿に詳しいのでそちらを参照されたい。

▶︎日本のパステル画、過去、現在

留学で覚えたパステル画の技法書を書いた画家も複数いる。でも彼らにパステル画の代表作品は数えるほどしかなく、パステルは日本にほとんど定着しなかった。なぜだろう?

想像できる理由の一つは、この画材が高価であること以上に、混色がきわめて難しい点である。日本の画家は水彩でも油絵でも絵具を混色して使うのが大好きだ。パステルは指先や擦筆を使って画面上で混色できないことはないが、色が剥落ちて表現があまくなり、メリハリが効かなくなる。大家たちもちょっと手は出してみるものの続かない。

20世紀も第4四半期近くになって、画家の感性に明らかな変化が生じ、画面で原色を自由に使いこなす画家が増えるようになってやっとパステル画家と呼べる人たちが少しずつ見えてくる。と同時に、淡く鮮やかな色調と何とない高級感が、市井の文化教室などを通じてアマチュアの中に静かなフアンを増しているのが日本の現状だろう。

(もりた・つねゆき/国立民族学博物館名誉教授)