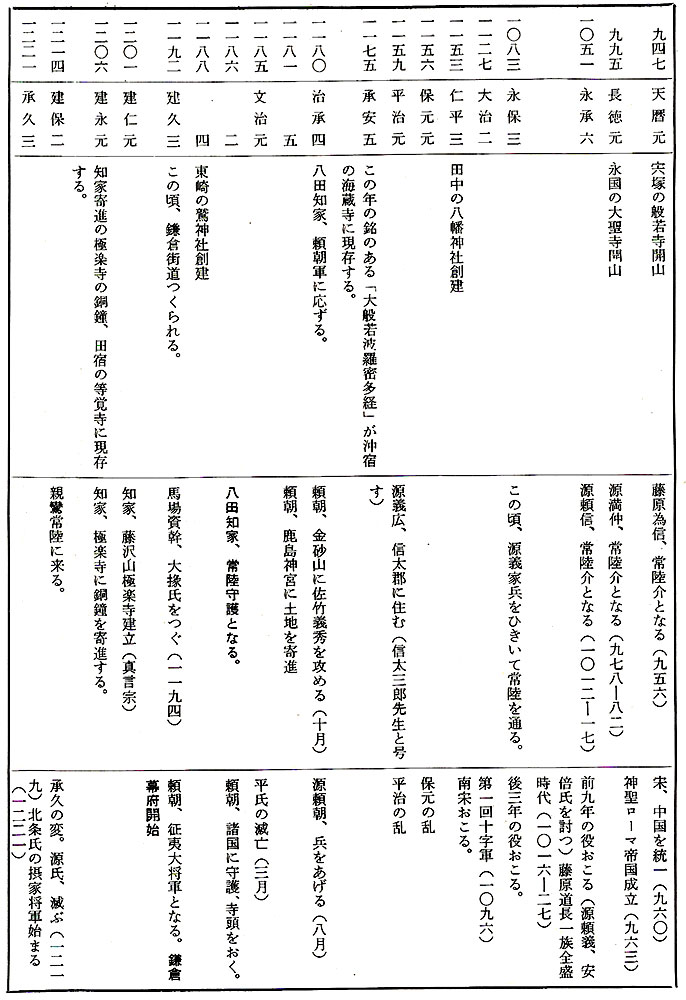

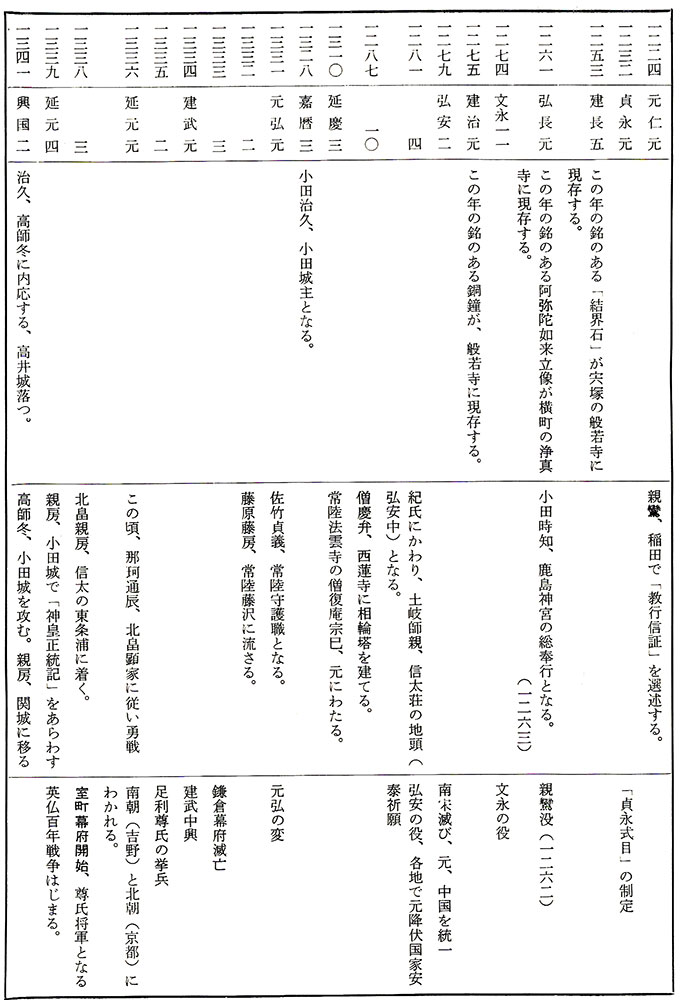

▶︎中世の歴史

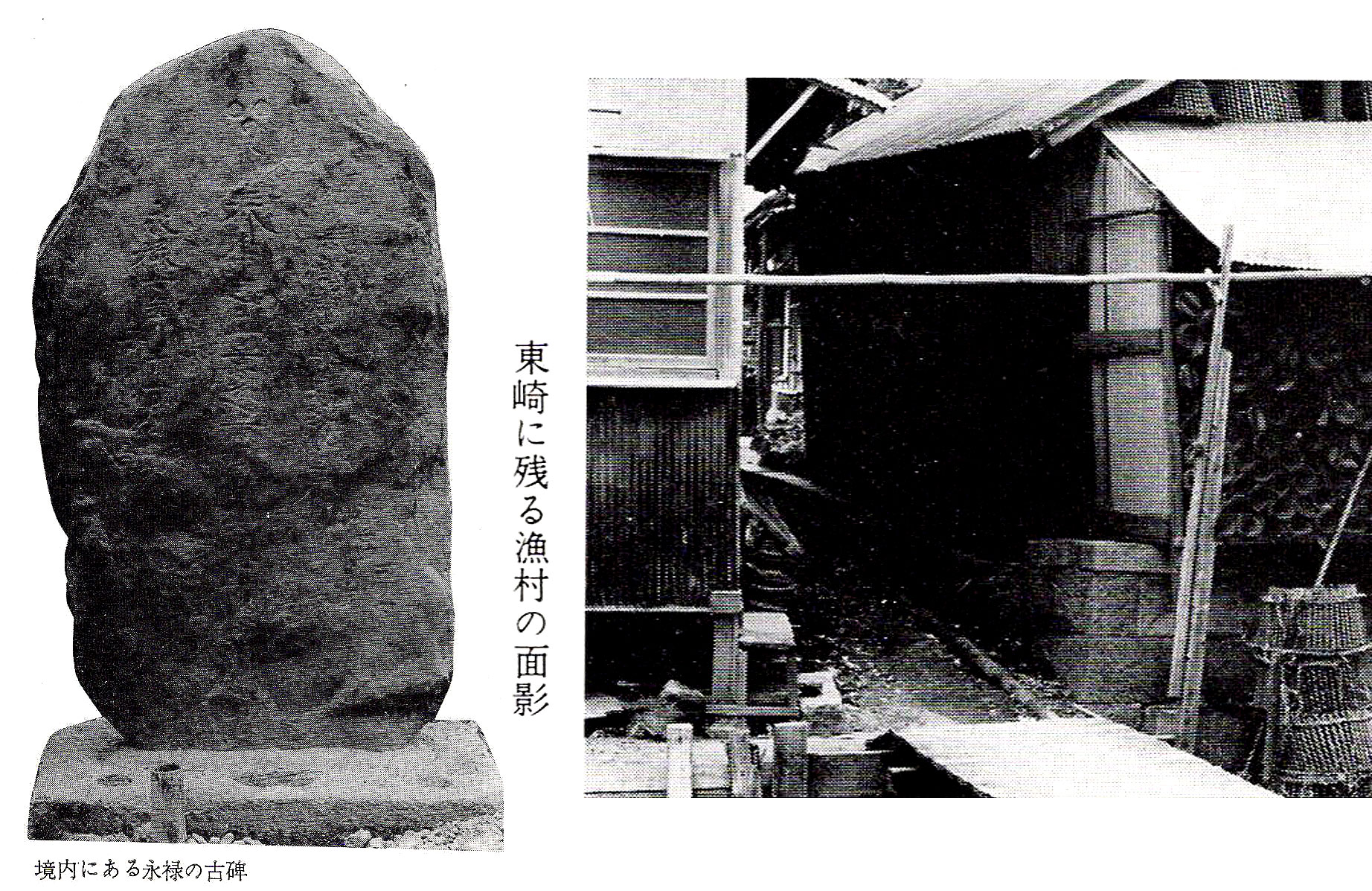

▶︎二十五東崎の鷲神社

▶︎二十五東崎の鷲神社

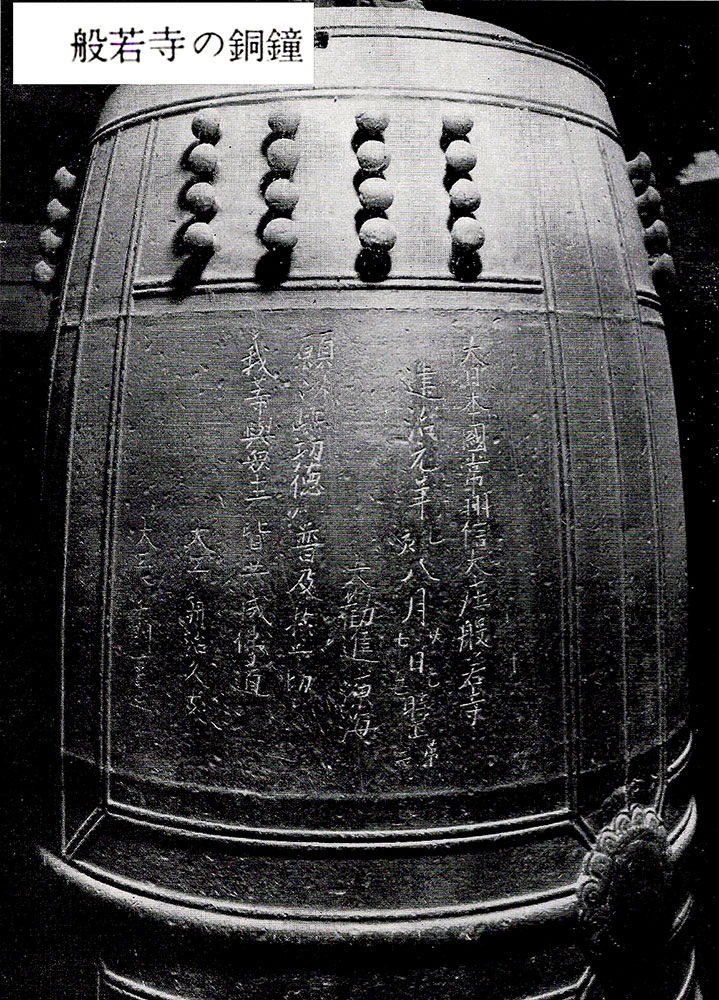

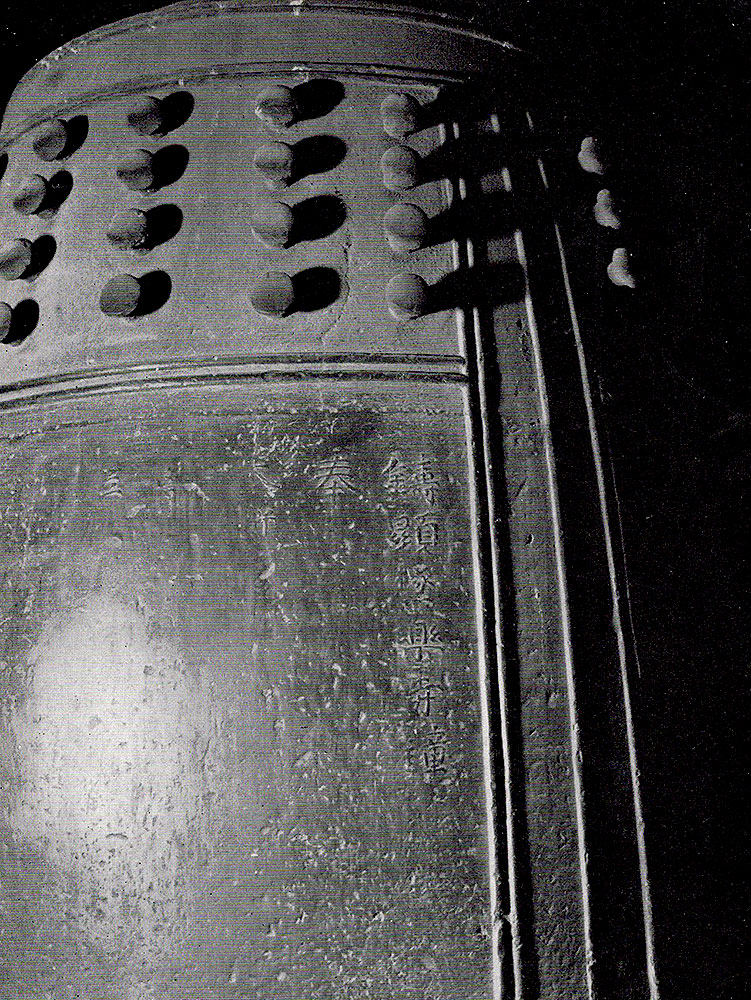

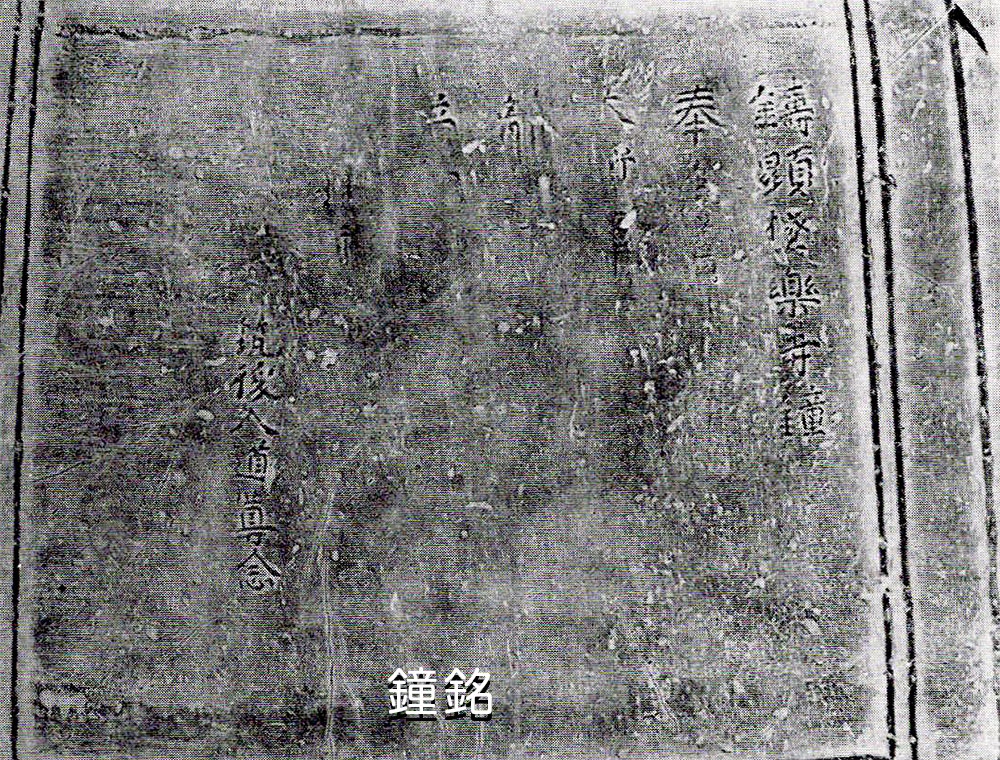

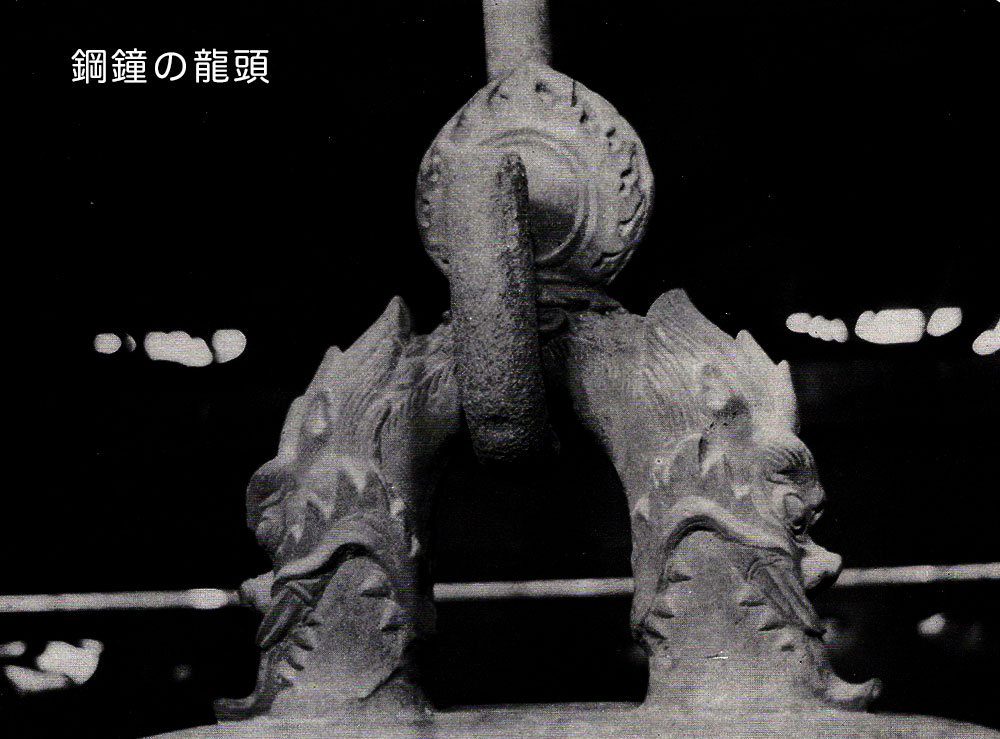

鋳顕極楽寺鐘 奉 大将軍 建永 筑後入道尊念 (写真 鐘銘 鋼鐘の龍頭)

鋳顕極楽寺鐘 奉 大将軍 建永 筑後入道尊念 (写真 鐘銘 鋼鐘の龍頭)

大檀越平朝臣平常益 巧匠大江末清 弘長元年七月 日

大檀越平朝臣平常益 巧匠大江末清 弘長元年七月 日  ▶︎南北朝時代の高井城祉

▶︎南北朝時代の高井城祉

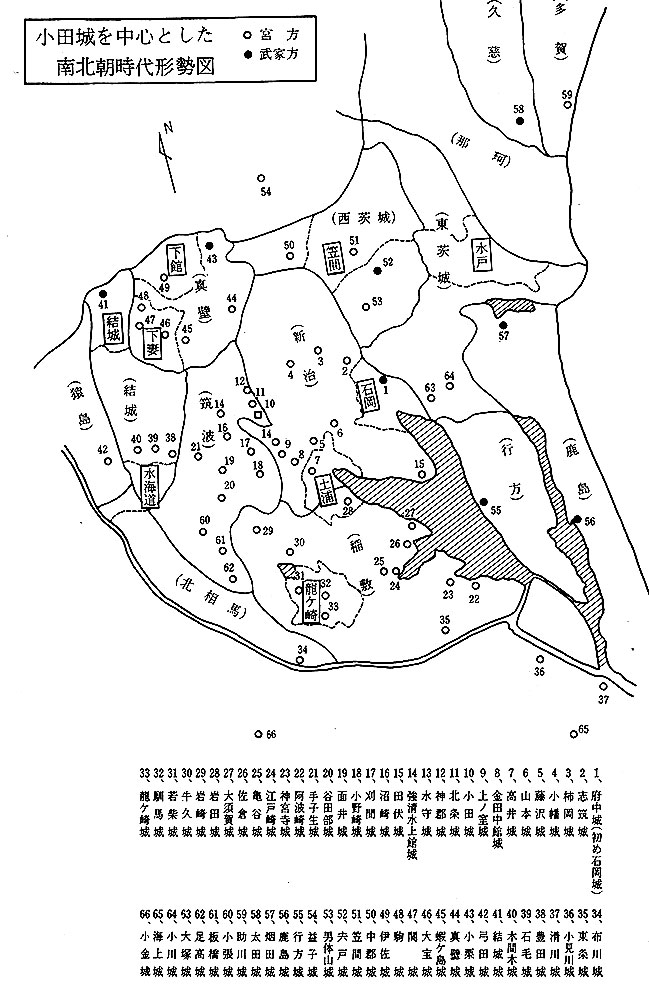

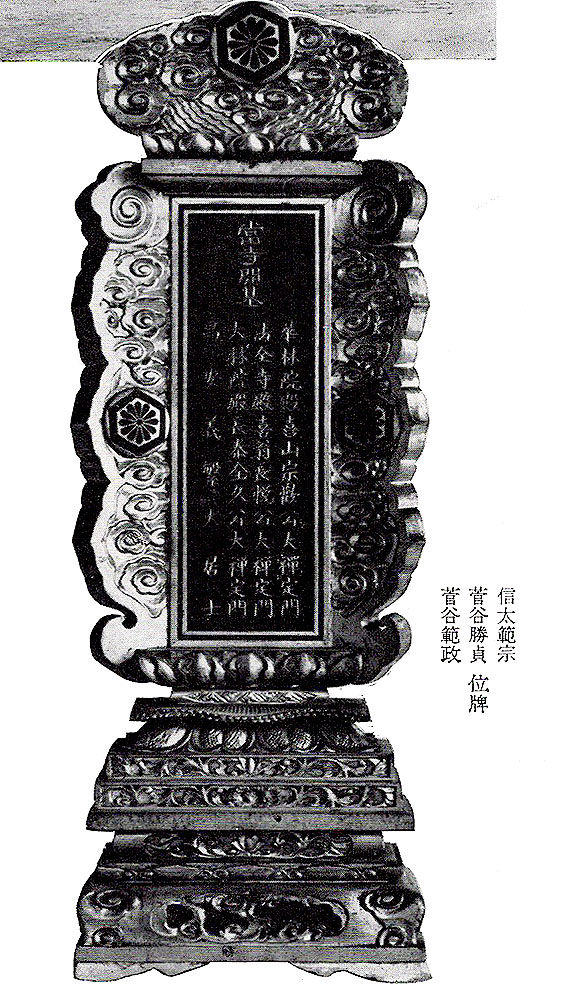

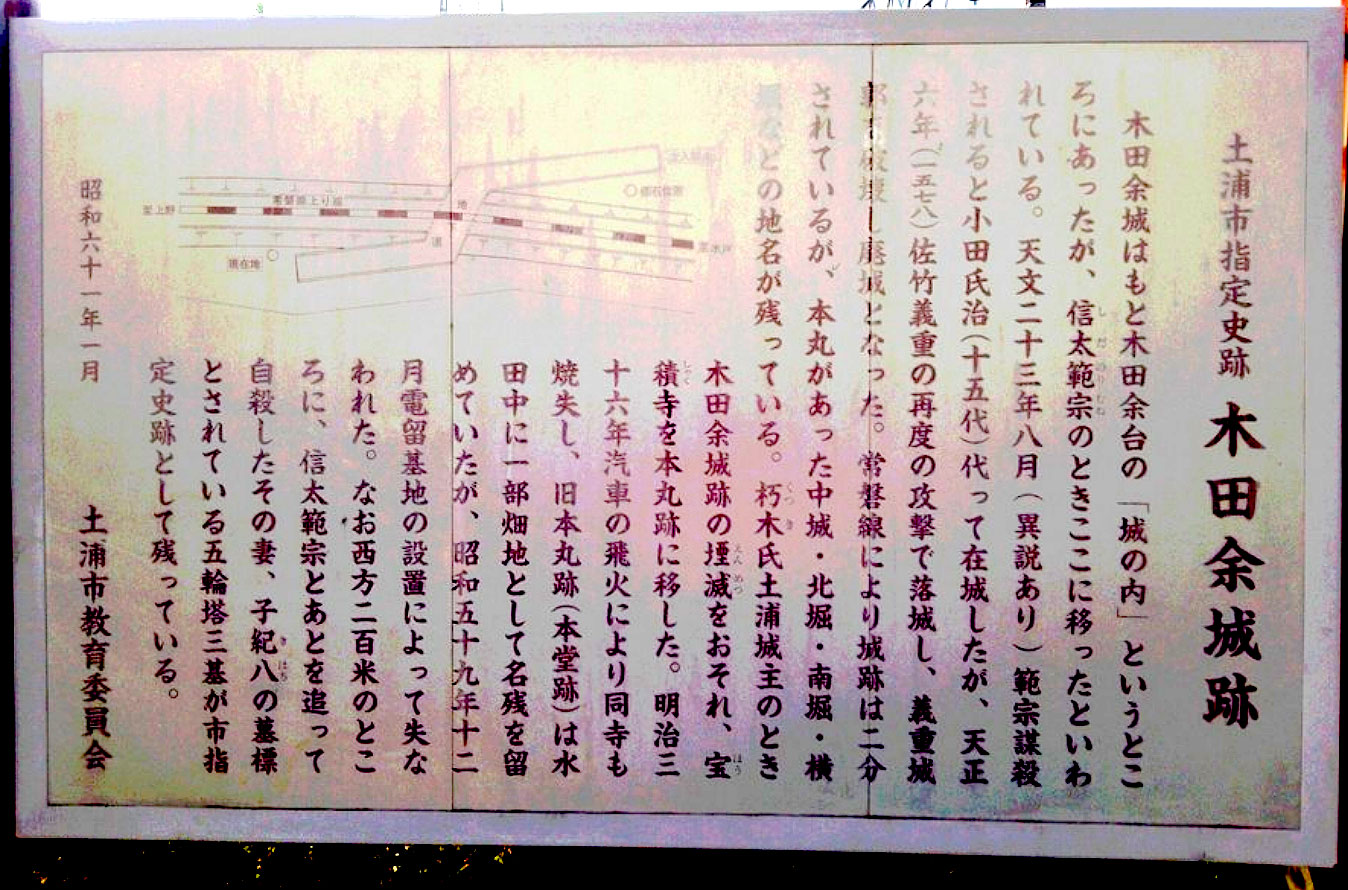

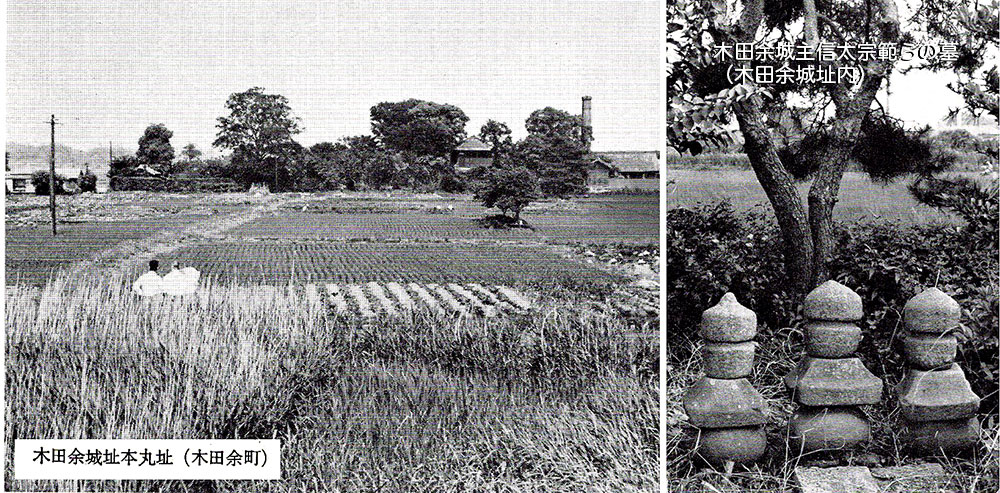

木田余町にあった。平城(ひらじょう)で今は水田と化し、僅かに本丸址、即ち宝積寺本堂址の一部が畑地となって残っている。信太輔範(しだすけのり)の子伊勢守範宗が築いたもの。範宗は天文二十三年八月十五日(1554)土浦城主菅谷勝貞に誘殺され、妻及び嫡子も自殺、城他の一部に葬った(写真参照)。小田城を奪われた小田氏冶は一時この城に入ったが、天正六年(1578)佐竹方の梶原政景に攻め落された。その後、土浦城主菅谷範政は氏冶を援(たす)け、一時木田余城を回復したが、間もなく失い、その年九月佐竹義重の命により城濠を埋め廃城とした。慶安中・土浦城主朽木氏は宝積寺を城址に移して本丸址に本堂を立てたが、その宝積寺も明治36年汽車の飛び火による火災で焼失、木田余台に再建現在に至る。

木田余町にあった。平城(ひらじょう)で今は水田と化し、僅かに本丸址、即ち宝積寺本堂址の一部が畑地となって残っている。信太輔範(しだすけのり)の子伊勢守範宗が築いたもの。範宗は天文二十三年八月十五日(1554)土浦城主菅谷勝貞に誘殺され、妻及び嫡子も自殺、城他の一部に葬った(写真参照)。小田城を奪われた小田氏冶は一時この城に入ったが、天正六年(1578)佐竹方の梶原政景に攻め落された。その後、土浦城主菅谷範政は氏冶を援(たす)け、一時木田余城を回復したが、間もなく失い、その年九月佐竹義重の命により城濠を埋め廃城とした。慶安中・土浦城主朽木氏は宝積寺を城址に移して本丸址に本堂を立てたが、その宝積寺も明治36年汽車の飛び火による火災で焼失、木田余台に再建現在に至る。