■第二章 海 海上の道

■第二章 海 海上の道

構本 雄

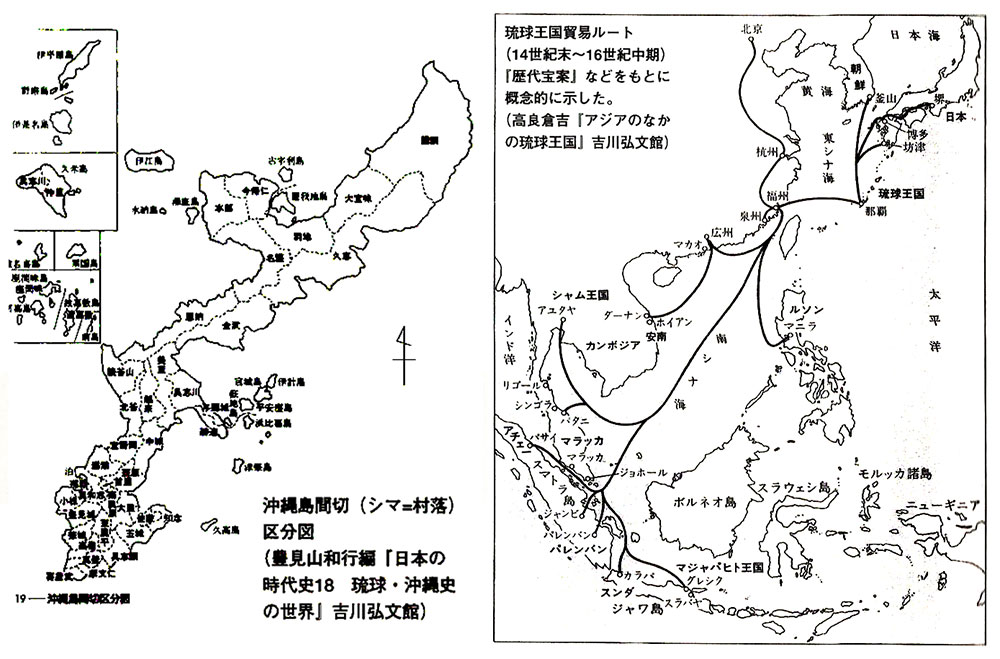

奄美諸島から先島(さきしま)諸島まで、約1000kmも続く連珠(れんじゅ)のような島々。琉球列島は、地勢的にも、歴史的にも、文字通り「海上の道」である。琉球(沖縄)は、北東方面の日本(ヤマト)や朝鮮半島、南西方面の中国大陸・東南アジアと密接な交流を繰り広げ、環東シナ海域の架け橋の役割を果たした。ここでは、アジアに雄飛した琉球王国の姿を中心に紹介していく。

まず、琉球王国が形成されるまでの歴史をざっと眺めておこう。日本(ヤマト)の縄文時代にあたる貝塚時代前期には、本土とほほ同様の縄文文化が育っており、九州島との交流が存在したことは明らかだ。続く貝塚時代後期・紀元前1〜紀元後12世紀頃、日本の弥生時代中期〜平安時代にあたる・・・には、イモガイやヤコウガイ、ホラガイなどの交易(輸出)が盛になった。11〜14世紀にかけては、高麗陶器系の技術で焼かれたカムイヤキが琉球列島全体を席捲し、長崎産の石鍋も同様に大流通する。中国唐代の銭貨、開元通宝の出土事例が琉球列島各地に散見され、中国大陸方面との交流も無視できないが、本島から約250kmも離れた先島諸島はともかくとして、古代における琉球列島の交流の相手先は、北東アジア方面がメインであったと考えられる。

やがて、琉球列島はヤマトと中国とを密接かつ有機的に結びつける「海道」となる。その一つの契機となったのが、14世紀半ばの元明交替である。まず、それまで日本と中国との交流のハイウェイであった博多・寧波(明州)ルート(「大洋路」)が、江南沿岸域の治安悪化によって使えなくなり、琉球列島経由ルート(「南島路」なんとうろ)が注目されたことが重要である。次に、新興成った中国明朝が、海外との交通管理に積極的に乗り出し、民間の自由な交易を禁止(海禁)したことが、さらに拍車をかけた。というのも、海禁政策のために中国側で不足する海外産品などの仕入れ窓口として、他でもない琉球が期待されたからである。

琉球(沖縄)の内部では、地域勢力の按司( あじ・琉球諸島に存在した称号および位階の一つ。王族のうち、王子の次に位置し、王子や按司の長男がなった。)たちが各地にグスク(城塞)を築き、貿易活動も行なって鎬(しのぎ)を削っていたが、1420年代末には、佐敷出身の思紹(ししょう)・臥巴志(しょうはし)父子が中山王国(主都=浦添)を襲って島内の「三山」(山北・中山・山南の各王国)を統一した(第一尚氏王朝)。同王朝は、遅くとも1427年までには浦添から首里に王都を移し、1440年代には奄美方面への軍事侵攻も開始した。一方、南西の先島地域・・・宮古・八重山諸島・・・への版図拡大は、約250kmの大海を越えねばならぬことから、15世紀後期以後、第二尚氏王朝の時代を待たねばならない(先島地域を服従させたのが、接司の首里集住などを実現させ、内政面でも指導力を発揮した尚真王である)。

○第一尚氏(だいいちしょうし)は尚思紹王を始祖とし、7代63年間(1406年(永楽4年)- 1469年(成化5年))続いた琉球最初の統一王朝をつくりあげた王家

○第二尚氏(だいにしょうし)は、尚円王を始祖とし、尚円王即位の1469年(成化6年)から1879年(光緒5年)までの410年間、沖縄の琉球王国を統治した王家およびその姓の通称。琉球最後の王朝。正式には尚氏だが、第一尚氏と区別するため、一般には第二尚氏と呼ばれる。第二尚氏は、初代・尚円王から最後の尚泰王まで、19代続き、廃藩置県後は日本の華族となった。

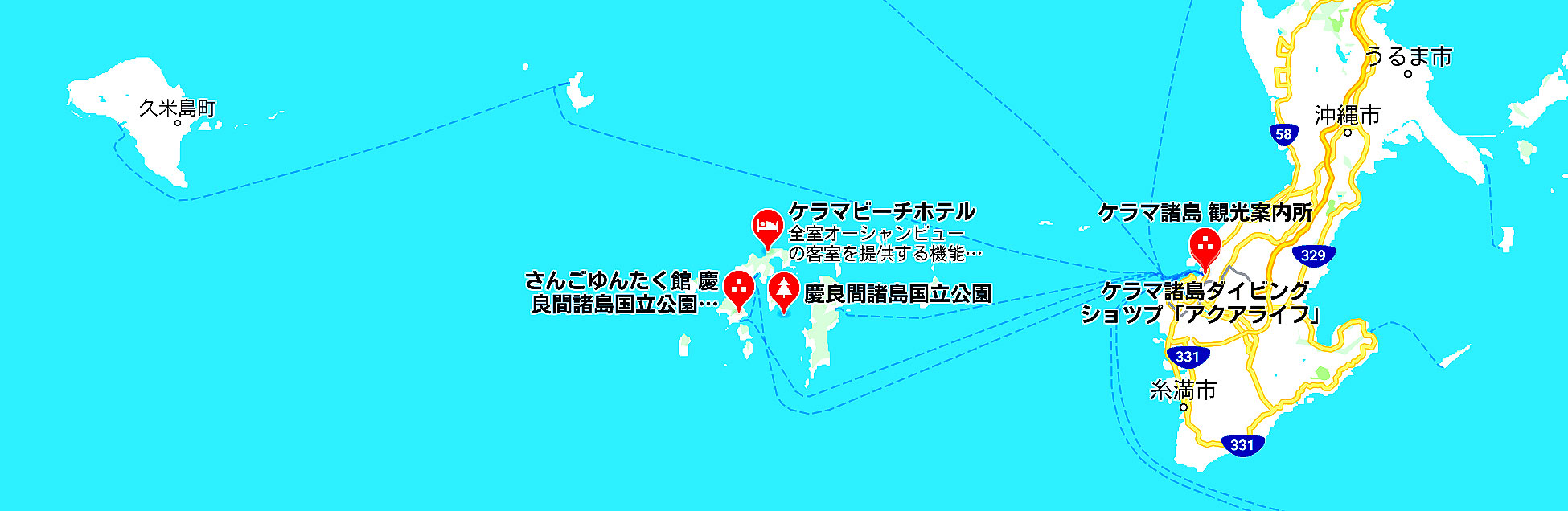

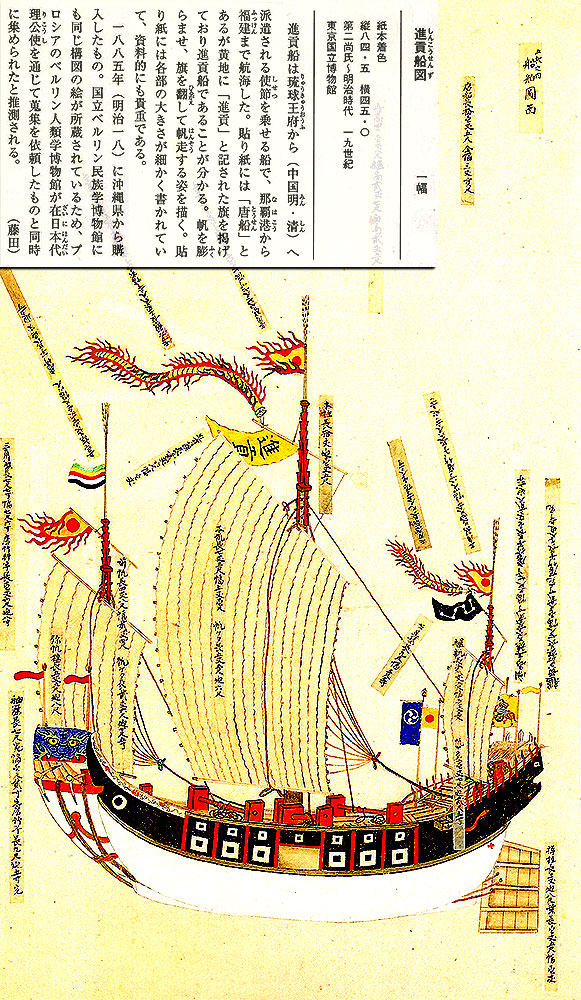

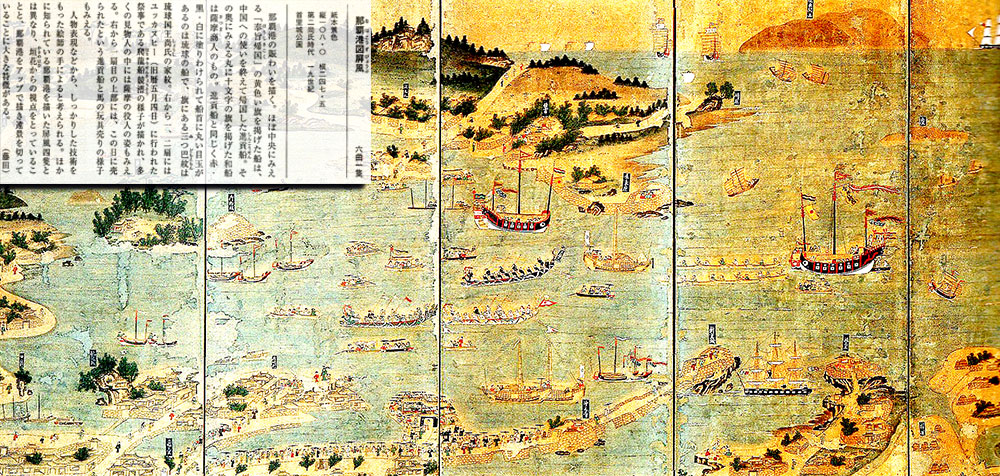

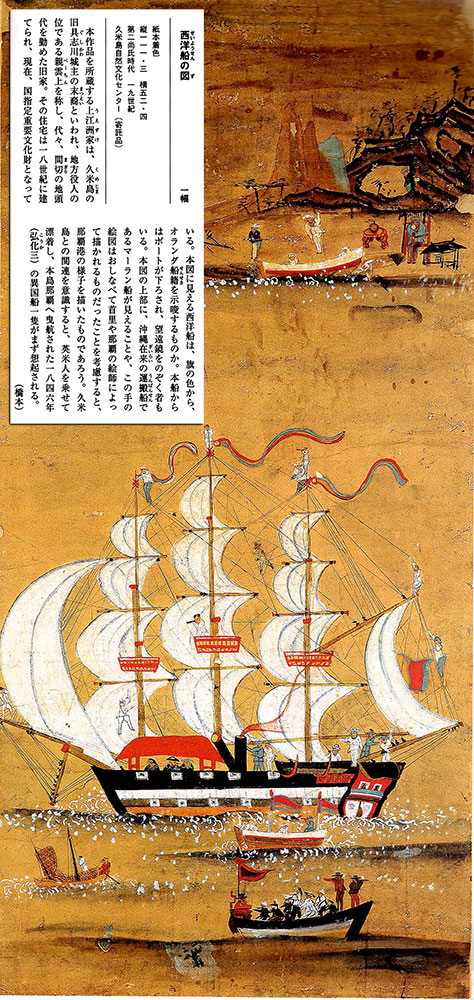

このように徐々に国力を充実させた琉球王国は、いわゆる朝貢貿易を国営事業としてさかんに行なっていた。朝貢使節団を乗せた船は、進航船と呼ばれ(上図左右)、本島から慶良間(けらま)諸島を経、久米島を発って中国福建へと渡った。その進貢船の要職を、いちいち国王が任ずる内容の辞令書の存在は、琉球王国の貿易重視の体質を如実に示すと言える。そして、中国との朝貢関係の維持が王国経営の至上命題である以上、進貢船の帰国は大きな慶事(けいじ・祝い事)であった。時代は下るが、「琉球貿易図屏風」などと汎称されるいくつもの屏風が、進貢船の帰国風景とともに那覇港のにぎわいを描くのも、実に自然なことと言えよう(43〜46・参考図版)。

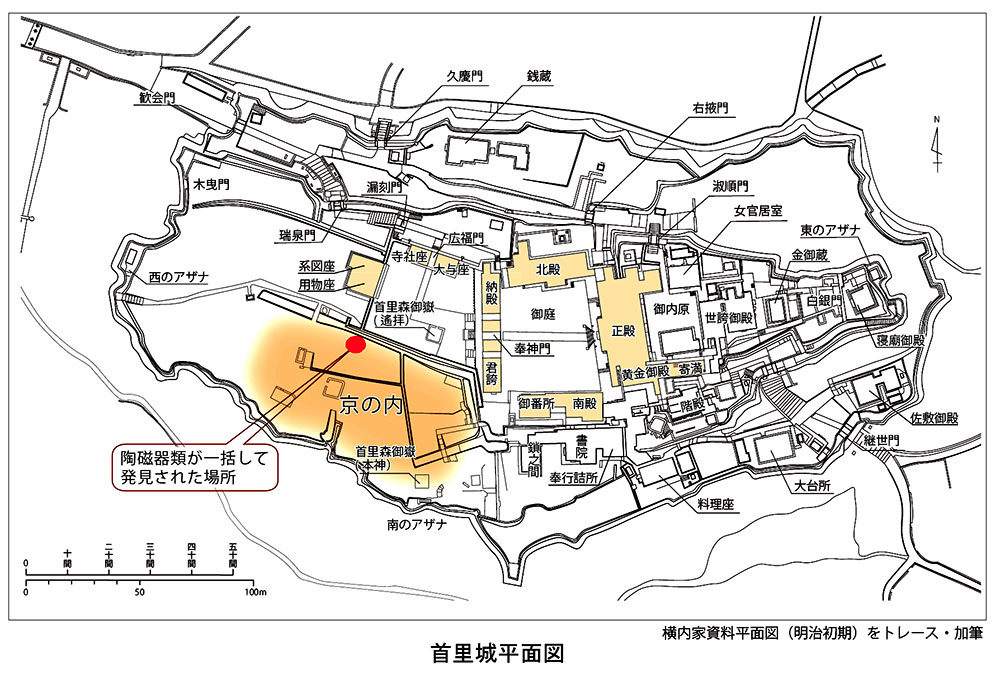

さて、琉球王国の朝貢貿易活動を支えたのは、その広汎な中継貿易であった。東南アジアから香辛科や象牙などを、日本からは金銀屏風や工芸品などを仕入れ、中国に進貢(朝貢)して、代りに生糸や絹織物、陶磁器類などを引き出した。国王の居城、首里城のなかでもっとも聖なる空間「京の内」からは、中国景徳鎮窯の青花(せいか・染付)や龍泉窯の青磁、タイの里鯨陶器、ヤマトの備前焼(52)などが発掘されているが、いずれも大物かつ一級品揃いで、琉球王国による中継貿易清一びぜんやき動の殷賑(いんしん)ぶりを偲ばせてくれる。

日明関係が途絶していた四代将軍足利義持の時期(1410〜20年代)には、福建から大量に銅銭を仕入れ、畿内方面へ供給していた。琉球王国は、言わば、「汎アジア的貿易公社」だったのである(なお、琉球列島=南島路は、日明貿易断絶期の義持時代にも博多−寧波ラインのバイパスとして重要視され、義教(よしのり・義満の子)時代の日明復交に際しては、浙江(せっこう)布政司(寧波)でなく福建布政司(行政・泉州)が中国側窓口として想定されていたほどだ)。こうした貿易立国琉球王国の矜持(きょうじ・自信と誇り)を、首里城正殿に架けらた「万国津梁の鐘」(下図)、次のように高らかに謳い上げる。

「琉球国は南海の勝地にして、三韓(朝鮮半島)の秀(しゅう)を錘(あつ)め、大明を以て輔車(上あごと下あご)と為し、日域(にちいき・日本)を以て唇歯(しんし・唇と歯、親しい間柄のたとえ)と為す、‥‥舟輯(しゅうしゅう・ふねとかじ)を以て万国の津梁(しんりょう・かけはし)と為し、異産至宝(いさんしほう)は十方刹(じっぽうさつ)に充満せり」。

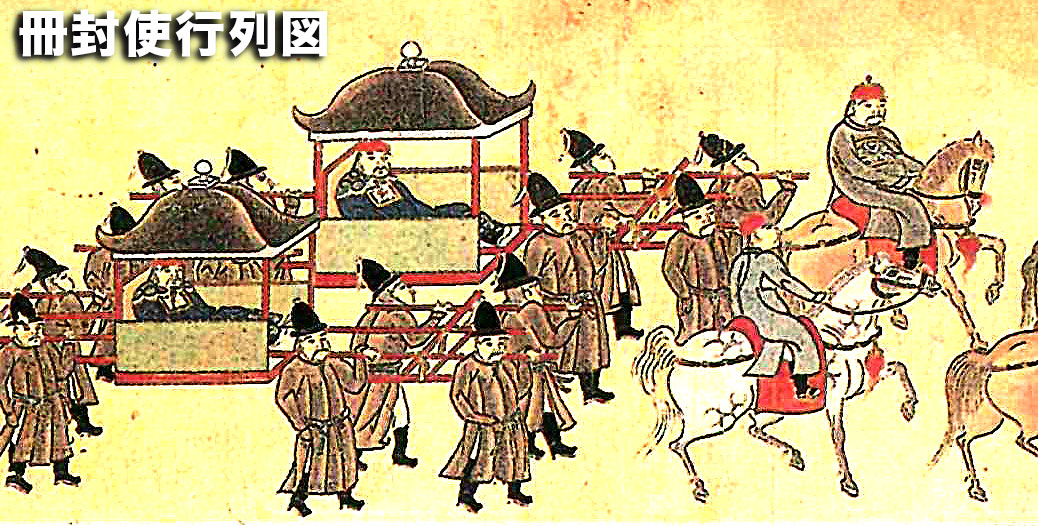

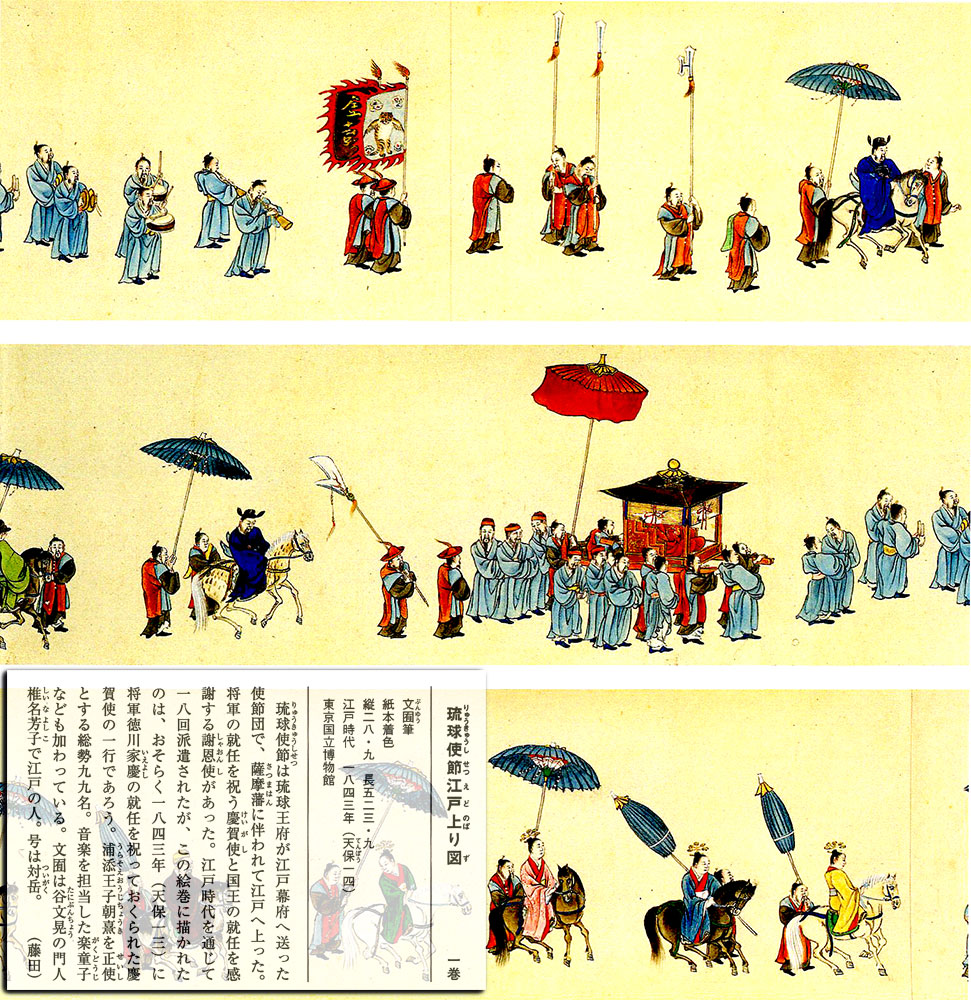

琉球王国が冊封・・・朝貢関係を重視した理由は他にもある。琉球の国王は、単に王位継承するだけでは不十分で、中国皇帝冊封奉認されて初めて、王権としての正統性が備わったからだ。冊封使は那覇の天使館で鄭重(ていちょう)にもてなされ、那覇首里までを壮大なパレードで練り歩き(下図)、首里城内で王世子(おうせし)を新国王に任命した(皇帝からの下賜品類についてはを参照)。

また、冊封朝貢関係に伴う外交文書については、明の弘治帝の勅書(勅諭)(56)の実物をご覧戴きたい。ちなみに、琉球国側でこうした外交文書を管理したのが、後に「閩人(びんじん)三十六姓」と呼ばれ、久米村(唐営)にコロニーを築いた華僑勢力である。彼らは、しばしば中国へ留学し、琉球王国の外交ブレインとして活躍した。

閩人三十六姓

察度に「琉球国中山王」の称号が与えられたとき、琉球は明国より朝貢に使用する船舶を下賜された。このとき、洪武帝の命により、朝貢に要する航海・通訳などの、多くの学者や航海士などの職能集団が来琉したと言われる。彼らの多くは、福建省あたりの出身だったため、閩人三十六姓と呼ばれた。36の姓があったわけではなく、縁起が良い数字なので、36と言われたと説明されることが多い。もっとも、閩人は、この時以前にも、交易目的で琉球に居住していたので、冊封に伴って来琉した閩人と合わせて、閩人三十六姓が作られたものと考えられる。 琉球の大航海時代を支えたのは、明朝との朝貢関係が開始された初期段階において明朝から大量に下賜された海船であり、その運用に携わった多数の船乗り集団だった。

朝貢業務に不可欠な漢文外交文書の作成も閩人三十六姓が担っており、現場で活躍する通訳(通事)なども閩人三十六姓であり、進貢船を動かす船長(火長)はほぼ例外なく閩人三十六姓であり、水夫(梢水)も当初は大半が閩人三十六姓であったと考えられる。

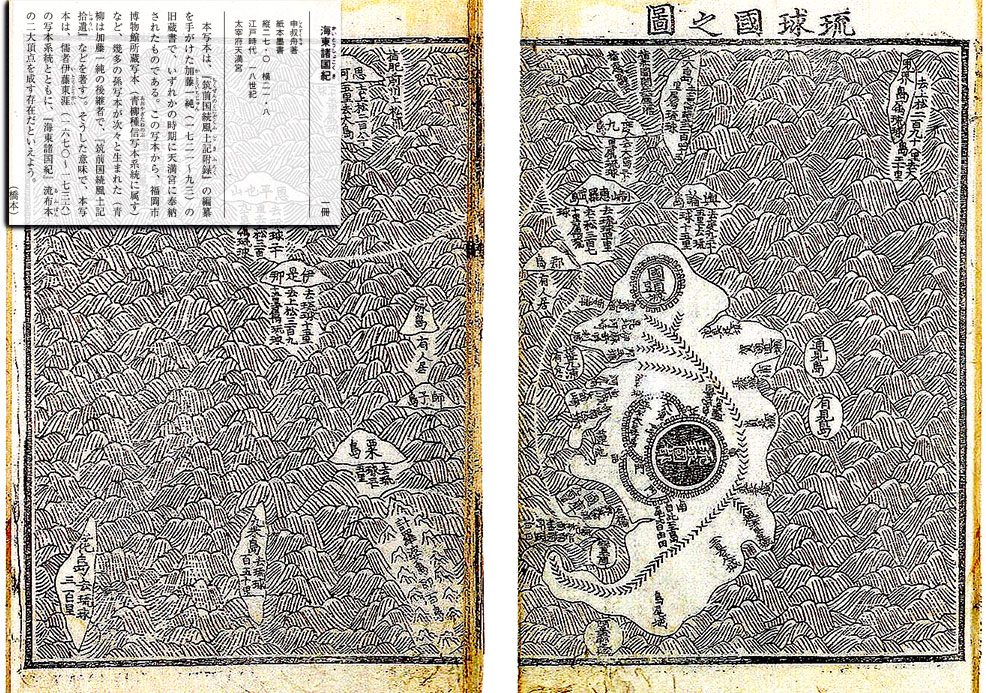

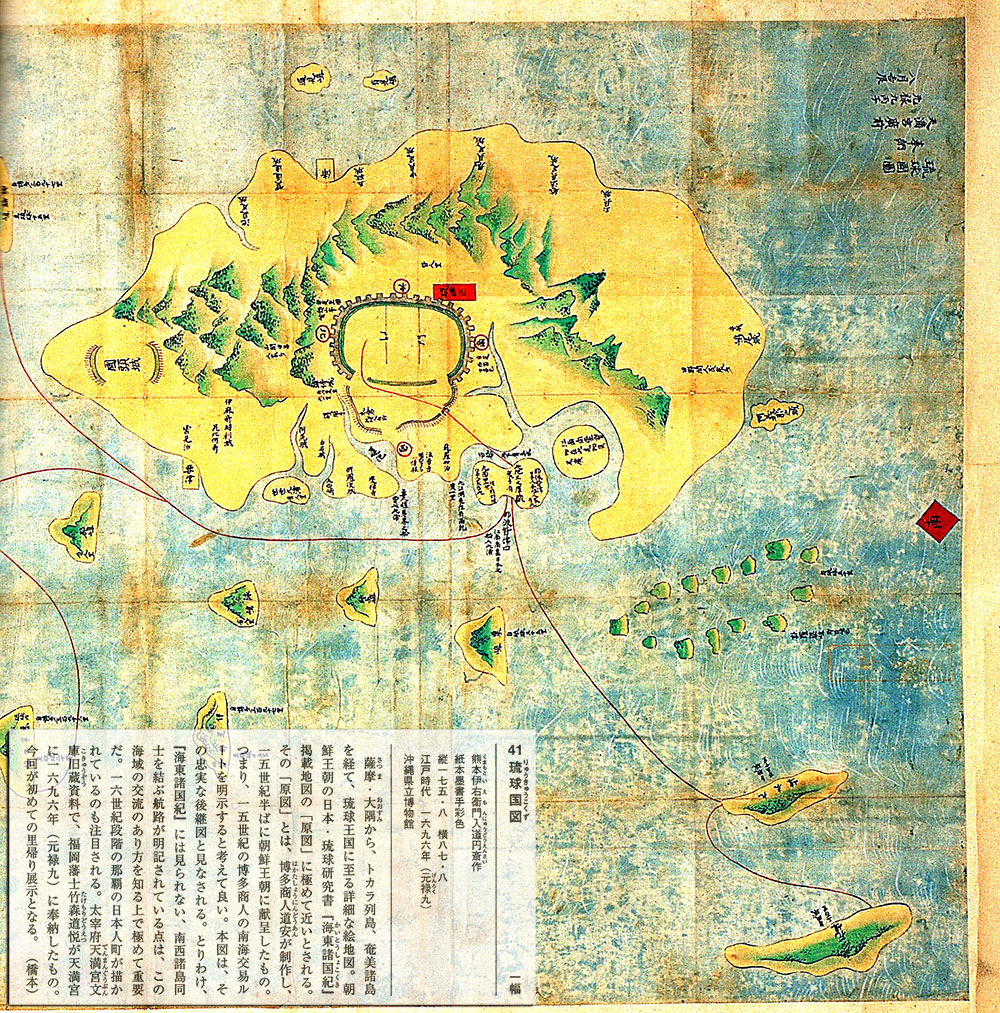

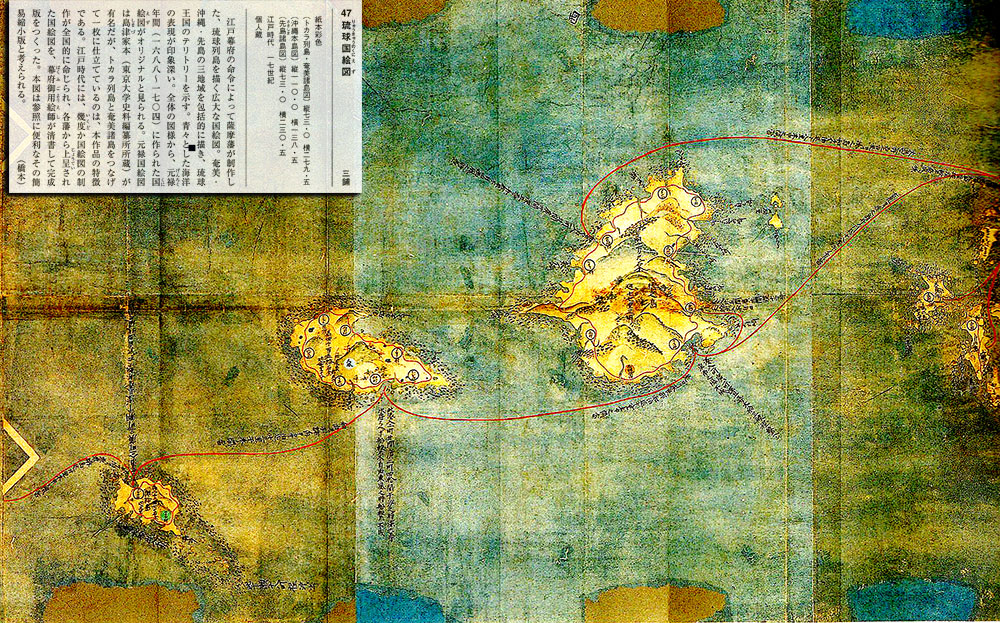

ところで、ヤマト側から琉球ヘアプローチする動きも当然のことながら存在した。博多商人たちである。胡椒(こしょう)や象牙などの南洋産品は、日本はもちろん、朝鮮半島向けの重要な輸出品でもあった。1471年に完成された、朝鮮王朝官人申叔舟(シンスクチュ)の『海東諸国紀(ヘドンチェグッキ)』(下図左)には、こうした博多商人の足跡が明確に残されている。同書の地図には、琉球までの航路が書かれており、この地図のおおもとは、1450年代、博多商人道安(どうあん)が朝鮮王朝に献上した地図なのだ(太宰府天満宮に旧蔵されていたその地図の後継改訂版が、今回が初めての太宰府里帰り展示となる「琉球国図」(下図右))。

この道安は、僧体の貿易商人で、何度も琉球国王の使節として朝鮮に渡っている。従って、ここに示された海路は、極めて信頼のおける記載と見て良い。もっとも、こうした便利な請負使節団の存在は琉球王国にとって両刃(もろは)の剣で、貿易の実質は徐々に博多商人に奪われ、やがて琉球国王名義の偽使(ぎし)すら登場するようになる。

さて、一般に内陸志向と思われがちな朝鮮王朝であるが、存外、海域世界への関心の高かったことが、「混一彊理歴代国都之図(こんいっきょうりれきだいこくとのず)」(上図)からは窺える。この大幅の地図は、アフローユーラシアをすっぽり収め、南海の島々にも多大な関心を払う。もともとモンゴル帝国(元朝)下で作られた大地図をもとに、朝鮮王朝が極東地域を補足して成ったものだ(完成時期は1470年代)。日本や琉球の姿かたちを見る限り、『海東諸国紀』を参照したことは間違いない。『海東諸国紀』の地図は、このように、東アジア地図史上、相当に影響力を持った資料なのである。(下図左)

外からのまなざし、という点で面白いのは、”西欧人の日本発見・琉球発見“の問題である。十七世紀初頭のボルトラーノ式海図「南洋鍼路図」(上図右)空を良く見ると、(大琉球、琉球王国のこと)を含む南西諸島の横に”Lapones“と書かれていることに気づく。ところが、日本の本州島そのものにも、別に。“Japam”と大書されている。これは、先行する西欧製地図を参照すると分かるのだが、琉球列島のなかに日本が存在していた、とする地理認識(誤解)の名残なのだ。あるいは、この地図の作者は、“Japones”と”Japam”とを別物だと思っていたのではないか。

ところで、ポルトガル・スペイン・オランダなど西欧諸国の進出は、琉球王国にとって、とても歓迎できるものではなかった。最新の火器銃砲を持つ彼らに東シナ海の制海権は奪われ、従来の比較的平穏な交易活動が不可能となったからである。勢い、琉球王国の屋台骨である朝貢貿易・中継貿易も下火となり、16世紀半ば以降、琉球王府は衰退を余儀なくされる。それに追い打ちをかけるように、1567年、中国明朝の海禁が解除された。独占的に汎アジア的中継交易を担うという、「貿易公社」琉球王国の存立基盤そのものが瓦解してしまったのだ。

しかしながら、同時代のアユタヤやホイアンなどと同様に、琉球の那覇には日本人町が築かれたので(前出「琉球国図」)、以後の琉球は、朱印船貿易ネットワークのなかに再定位されたということができるだろう。ただし歴史とは皮肉なもので、再浮上しっつあるかに見えた琉球は、1609年、薩摩島津氏によって侵略される。それまでの時代を「古琉球」と呼ぶのに対して、侵略以後、薩摩藩の支配を受ける段階の琉球を、「近世琉球」と呼ぶ。ここに、琉球王国は、ほぼ完全なる独立国から、ヤマト(幕藩制支配)と中国(冊封・朝貢関係)とに規定された「両属国家」あるいは「従属的二重朝貢国」へと変貌を遂げる。

もっとも、問題はこの「従属」の中身である。たとえば中城王子の「上国」(薩摩藩への朝貢)や、琉球国王子(位の一つ、国王子弟などが就任)の「江戸上り」(上図右)。翌の際の唐風装束・・・赤地上衣(上図左)に注目されたい・・・が、通説の如く薩摩藩から強制されて始まったものではないこと、それ以前からヤマト(鹿児島)へ赴いた琉球使節に見られたことは重要だ。こうした事実からは、少なくとも、「両属」「従属」の態勢が突然に近世段階から始まったと考えることはできない。室町時代には、琉球の使節が室町将軍邸庭の進上にて将軍に謁見していたことも知られ、わざと謙(へりくだ)ってみせる琉球王国の外交戦略は、むしろ伝統的だったとすら言えよう。また、琉球貿易は薩摩藩に独占されたという俗説をいまだに目にするが、琉球の朝貢へ貿易には、首里王府も渡唐役人も出資し、複合的な経営形態であったことが判明している。つまり、琉球王国には、選択的「従属」、主体性維持の面が強かった点に注意しなければならない。

広大な海域にわたる琉球王国は、薩摩藩にとって、海外交易の旨(うま)みだけでなく、その版図の大きさを誇るための象徴的存在でもあった。それを図化したのが、三舗から成る「琉球国絵図」(上図)である。本領の薩摩・大隅(おおすみ)・日向(ひゅうが)三国だけでも十分に広大なのに、これだけの地域(海域)を支配下に収める島津氏の迫力に、江戸幕府も気圧(けお)されたことだろう。国絵図は、幕府の命令で作成され、各藩から幕府に上呈されるものである。本国はその簡易参照本であろう。

このほか、本展では、民間に流布した琉球イメージの一つとして、葛飾北斎の「琉球八景」を取り上げる(上図右)。これは、北斎が琉球まで来て描いたものではなく、中国の『琉球国志略』所載の八景図(上図左)を下敷に描いたものだ。一人三二年、琉球国王の使節が江戸に来た際の「琉球ブーム」に乗って制作されたものとされ、江戸の人々のエキゾティシズム(異国趣味もしくは異国情緒)を垣間見ることができる。

(九州国立博物館研究員)