コンテンツへスキップ

みんなのミュージアム

■創造的産業とミュージアムの役割

■創造的産業とミュージアムの役割

■新しい経済社会と創造的産業の可能性

塚原正彦

2013年ユネスコは、「創造経済レポート」を発表した。そこでもまた創造的産業や文化起業家が新しい富をつくりだす可能性が具体的に提示されている。

創造的産業と文化起業家が世界中から注目されるのは、これまでのビジネスと異なり、コトを起こすための初期投資が不要で、未来への志と創造力があれば、誰もが自由に参画でき、持続させることができるプロジェクトであるからである。

創造的産業や文化起業家の出現は、地球的視野で人と人を結び、先進国と途上国、富裕層と貧困層などの格差を解消する可能性をひめているからである。

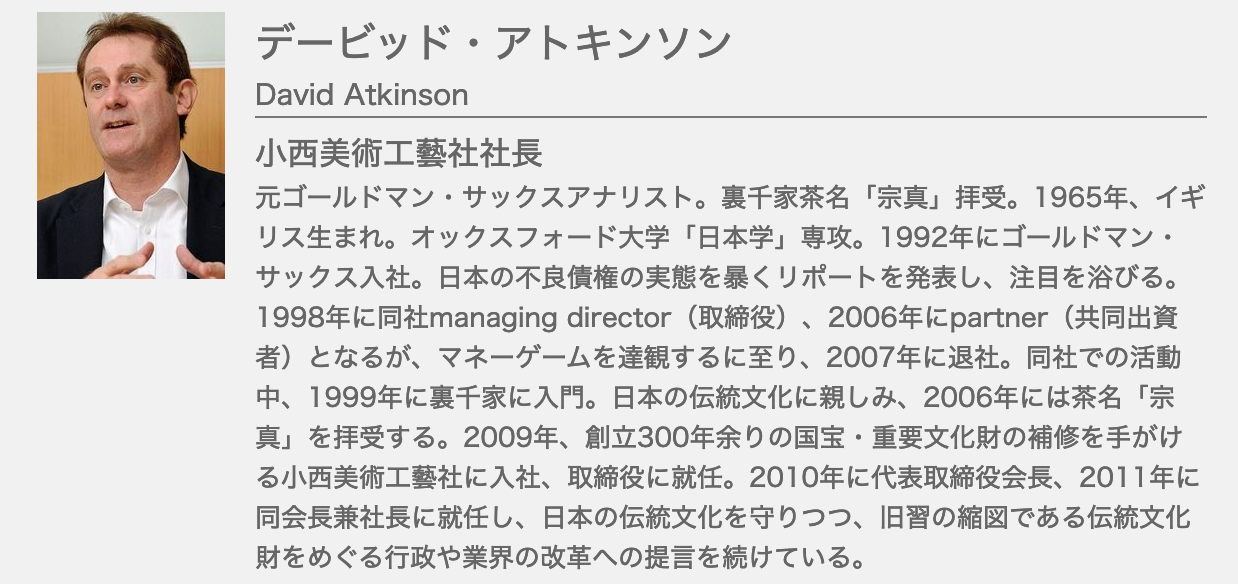

■経済アナリストから文化起業家へ元ゴールドマンサックスのアナリストとしてロ本の金融再編に影響力を与えた在日イギリス人デービッドアトキンソンけけ、日本の国宝・重要文化財を修復する株式会社小西美術t墾祉の経営者に転身した。

■アートと集客観光のアプローチ

もはや世界的な趨勢となった創造的産業や文化起業家の養成であるのだが、現在日本では、それとはまったく別の次元でキーワードだけを借用した二つのアプローチが存在している。

第一は文化庁とスポーツ庁などが主導するそれで、美術作品、公演芸術といったアート、スポーツイベントに加え文化財を中心に文化価値を普及するための産業を創造しょうという動きである。

そこでは、鑑賞というスタイルを中心に、アートや文化財の価値を訴求し、その分野の産業を支援成長させる動きになっている。

これに対して、既存の観光事業や集客、サービスに文化的な付加価値、さらには「もてなし」という日本独自の接客を加えることで新たな付加価値をうみだす観光サービス事業を創造しようという経済産業省と観光庁の動きがある。

▶︎新・観光立国論とミュージアム「新・観光立国」(東洋経済新報社)で、デービット・アトキンソンリは、日本が世界有数の観光大国になる可能性を示し、21世紀の「所得倍増計画」で提起している。アトキンソンが提起しているそれは、日本の文化や文化財に共感し、それを楽習する観光で、「日本版ミュージアム国富論」である

▶︎日本版ミュージアム国富論

バブルの崩壊によって、これまでの、イベント型地域づくりの手法は、全て無力となった。万博の地域振興効果についての地元の「おもわく」が、なかなか、ねらい通りにならないのも、これら時代の流れの中にあるからである。本著では、イギリスの経済再生の原動力となったのが、ミュージアム産業にあったとし、それは、これからの一国の成長は「経済成長」にあるのではなく、「知の成長」にあるからなのだという。ミュージアムを21世紀の成長を招くキーインダストリーとして位置づけるためには、ミュージアムそのものの考え方も、変っていかなければならない。そのために、まづ「知のウエッブ(クモの巣)構造」を組み立て、その中に既成のミュージアムはもちろん、これまで、ミュージアムとは無縁と思われてきた商店街や、工場までをも組み込んでいくことなのだという。本書によれば、1970年代のミュージアムは、モノ中心のミュージアム、1980~85年のミュージアムは、建物中心のミュージアム、そして、1985年以降のミュージアムは地域ごとミュージアムに進化してきているという。これら、「知の成長」を最大の目的としたミュージアムは、これまで以上に教育的使命を帯びることになる。学校教育・社会教育・生涯教育・障害者教育などと、しっかり連携し、それら各種教育のオプションとしてのミュージアムでなく、各種教育の中核としてミュージアムを位置づけ、そのための人材の育成や内容の充実がはかられなければならないという。ひるがえって日本の実情はどうか?経済基盤の沈下は、文化の崩壊をも、もたらしている。岩波ホールの閉鎖、セゾン美術館の休館、国立博物館・美術館のエージェンシー化、東京都知事選における、ミュージアム関連支出の是非についての争点化など、イギリスの方向とは、全く、逆の方向におかれているのが、日本のミュージアムの状況である。文化インフラを、安易なイベント型地域おこしの発想にもとづく、市場経済依存型のものとしてきたツケが、バブル崩壊の今、一挙にあらわれた感じがする。教育の市場化、文化の市場化は、この辺で考え直す時期にきているのではないだろうか。そして、21世紀の「知の産業革命」の中核としてのミュージアム産業に、国の発展戦略として、取り組む時期にきているのでは、なかろうか。

■失われたミューシアムの思考

ここまで述べてきたことからもわかるように、創造的産業は、スポーツでも、芸術でも、集客産業でも、現代の日本人がイメージする観光サービス業でもない。創造的産業を担う文化起業家はアーティストでも、アートディレクターでも、集客ビジ、芸のスタッフでも、おもてなしをするサービスエンカウンターでもない。

創造産業は学びを核にした新しい文化交流産業である。そして文化起業家とは、未来からのまなざしで、地域資源に光をあて、学びのプログラムをうみだす人材である。

すなわち、ミュージアムプロジェクトそのものが創造的産業であり、それを担う人材が文化起業家である。

ミュージアムのまなざしで日本と世界を比較してみると、日本のそれはそれぞれが管轄している省庁のまなざしから構想された事業モデルであることがみえてくる。

そして、そこには、未来へのビジョンや文明のまなざしが欠落していることがみえてくる。

アトキンソンは、情緒的サービスに偏重したおもてなしや地域ブランド、サービス、爆買いなどの日本特有の観光現象を世界の観光とはかけはなれた非常識とみなし、日本の観光政策とビジネスを厳批判する。

■未来がみえない東京オリンピック

日本は、二度目になる2020年の東京オリンピックの招致に成功した。2012年のロンドンがそうであったように未来のビジョンを提起し、世界中にプロモーションする機会を手にいれることができた。オリンピックを成功裡に推進していくためには、ロンドンがそうであったように創造的産業を起こし、文化起業家の養成からコトをすすめる必要がある。

しかしながら、オリンピック開催まで四年を迎えた現在、道路や鉄道などインフラの再整備を中心にした公共事業は提起されるものの依然として2020年の東京オリンピックのビジョンや世界に発信するメッセージを提起することができないでいる。

競技場のデザインやエンブレムのデザインが国民的な議論を派生させてしまい、くつがえされてしまうのは、東京が、そして日本人がこれから先の未来にどのようなビジョンを持ち、すすんでいくかというコンセプトが決められないからである。

1969年に開催した東京オリンピックから半世紀しかたっていないため、高度成長時代の成功体験を払拭できないままコトがすすんでしまう。その結果、既得権と社会の動きの間で複雑な摩擦が起きモノゴトを先にすすめられないでいる。

■東京オリンピックにミュージアムのまなざしを

いま日本が直面している危機は、文明史的転換からもたらされている課題である。それに対処しょぅとするなら、目の前の課題処理するアプローチとは一線を画し、長期的な視野にたち、戦略的思考を働かせる必要がある。そのためには、ミュージアムのまなざしで、いまある課題を再評価しながら、未来をデザインする手順でコトをすすめなければならない。

「ミュージアム国富論」を世界に提起するためのロンドンオリンピックの実現にDCMSが果たした役割は圧倒的に大きなものがあった。すミわち、DCMSという新しい未来型の組織があったことで、それまでのイギリスがすっかり忘れていたミュージアムの視点で教育、文化、経済を組み替えることができたといえるだろう。

明治のはじめに、田中芳男が構想した産業振興モデルでは、文部科学省、経済産業省、農林水産省、東京大字農学部と工学部はミュージアムを起源に誕生している。地域資源の発見と活用、そして人づくりを組みあわせたミュージアム活動を起点にした取り組みからコトをスタートさせたそれは、DCMSと重なる部分があまりにも多い。

そのように考えてみると、いま日本社会が直面している危機を回避するためには、かつてあったミュージアムのまなざしを取り戻さなければならないことがみえてくるはずである。

Top

■創造的産業とミュージアムの役割

■創造的産業とミュージアムの役割