■坂田一男の芸術

■坂田一男の芸術

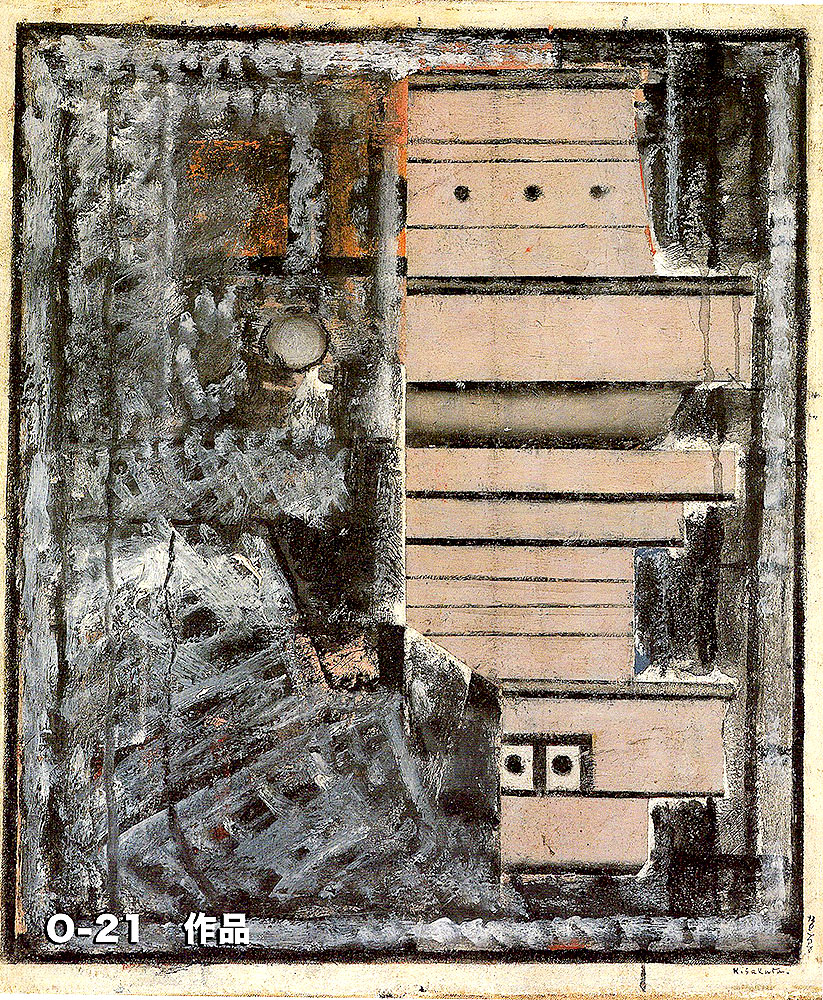

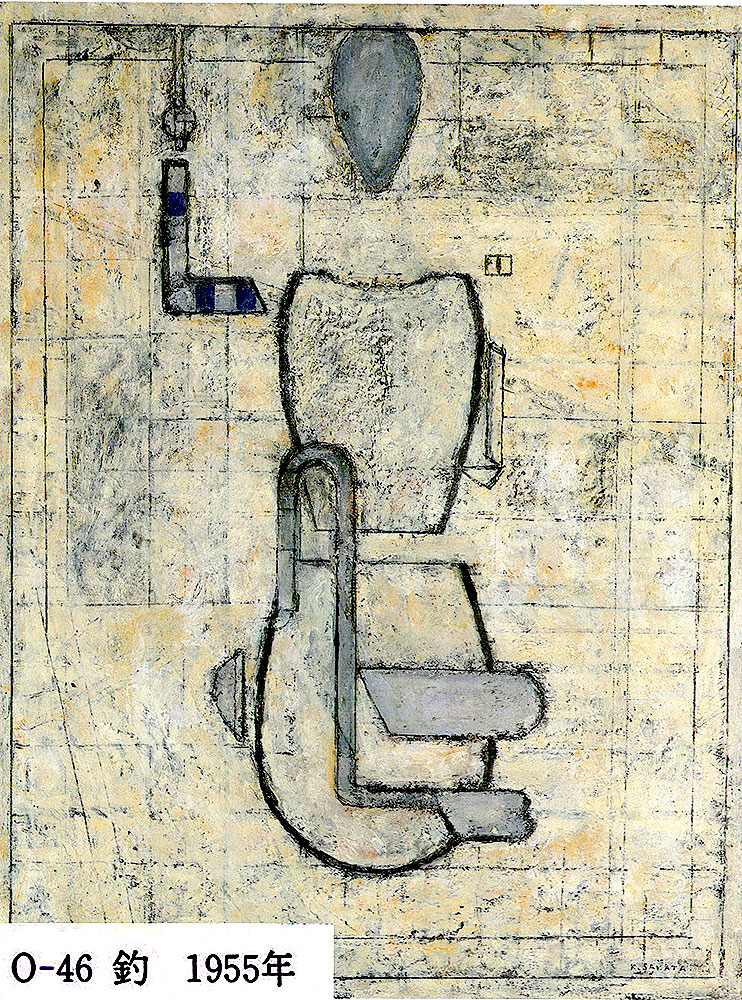

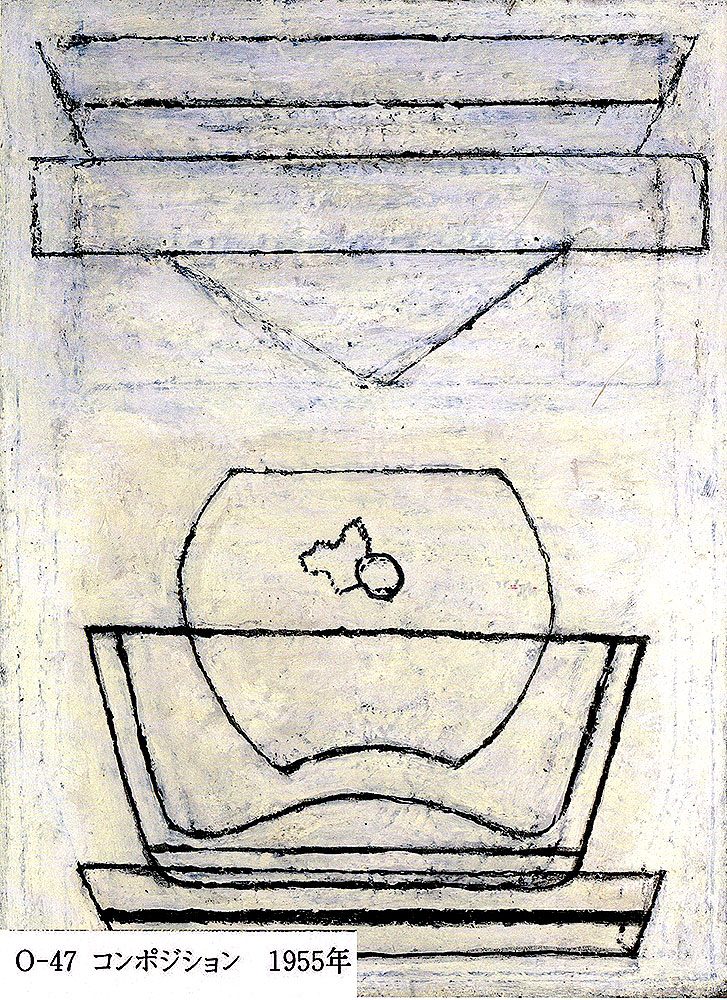

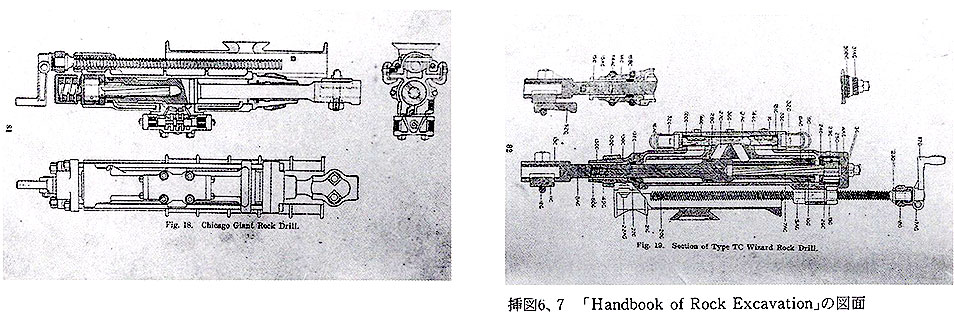

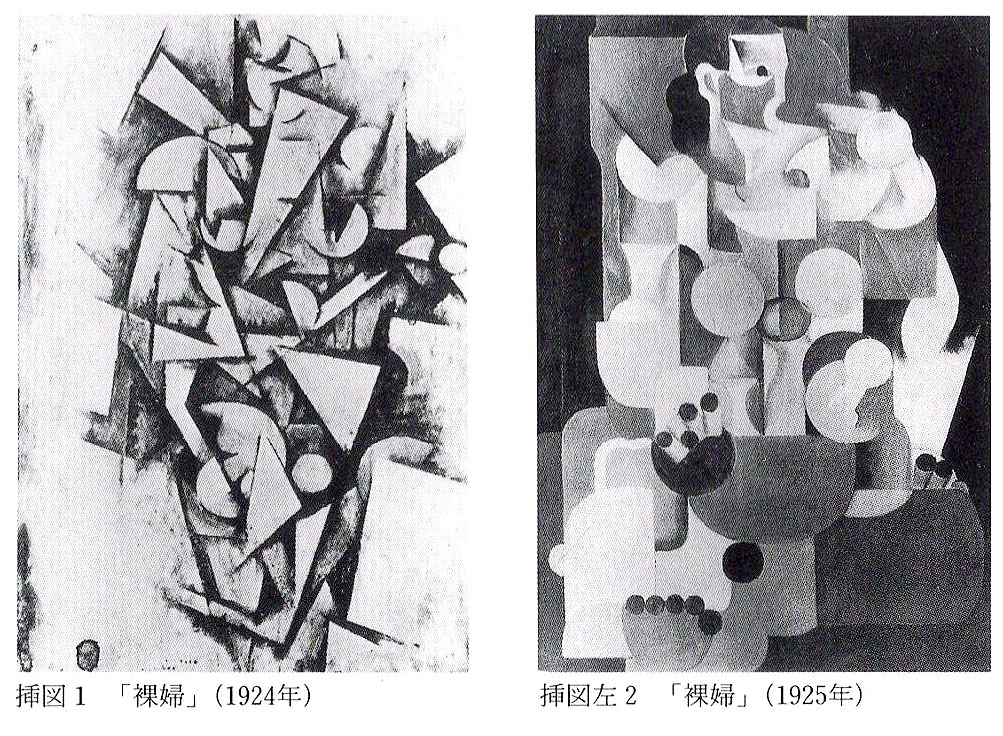

これらの作品を見ると、レジェの歩んできた道程をたどるようにして、おおよそ初期キュビスムから分析的キュビスムを経て純粋主義へと至る過程に関して、坂田一男自身が実践的な研究を積みかさねていたことが想像される。坂田一男がキュビスムをはじめとする主知的(感情や意志よりも知性・理性の働きに優位を認める立場)な造形運動に興味を示し、書簡の中で触れるようになるのは、レジェの教室に通いはじめたと思われる1923年33歳・暮れ以降のことである。そのひとつ、1924年6月妹・日出に宛てた手紙の中に次のような一節がある。「絵は未来派の研究だ。大分進歩した。」ここで坂田一男が言う研究とは一体未来派の何の研究だったのだろうか。すでに1909年には詩人マリネッティによってパリで未来派宣言はなされているし、アポリネールが『キュビスムの画家たち』を刊行してキュビスムの造形理論を紹介したのは1913年のことだった。あるいは、オザンフアンとジャンヌレはすでに1918年には『キュビスム以後』を著わし純粋主義の造形理論を展開してみせた。従って坂田一男が彼らの主唱した美学を研究の対象とすることは決して不可能ではなかったはずである。

これらの作品を見ると、レジェの歩んできた道程をたどるようにして、おおよそ初期キュビスムから分析的キュビスムを経て純粋主義へと至る過程に関して、坂田一男自身が実践的な研究を積みかさねていたことが想像される。坂田一男がキュビスムをはじめとする主知的(感情や意志よりも知性・理性の働きに優位を認める立場)な造形運動に興味を示し、書簡の中で触れるようになるのは、レジェの教室に通いはじめたと思われる1923年33歳・暮れ以降のことである。そのひとつ、1924年6月妹・日出に宛てた手紙の中に次のような一節がある。「絵は未来派の研究だ。大分進歩した。」ここで坂田一男が言う研究とは一体未来派の何の研究だったのだろうか。すでに1909年には詩人マリネッティによってパリで未来派宣言はなされているし、アポリネールが『キュビスムの画家たち』を刊行してキュビスムの造形理論を紹介したのは1913年のことだった。あるいは、オザンフアンとジャンヌレはすでに1918年には『キュビスム以後』を著わし純粋主義の造形理論を展開してみせた。従って坂田一男が彼らの主唱した美学を研究の対象とすることは決して不可能ではなかったはずである。