■川口軌外の歩み・・・変貌を貫く芸術

■川口軌外の歩み・・・変貌を貫く芸術

奥村泰彦

川口軌外(孫太郎)は、幾度もの変貌をとげながら、自分自身の芸術を探し続けた洋画家であった。明治の末に芸術家を志し、フランスに渡って勉強し、戦前、戦後の日本で制作を続けた軌外の画業を、簡単に要約することは困難である。私たちのもとには、それぞれの時代の注目すべき作品が残されているが、作者たる軌外自身の発言は少ない。残された発言を手がかりにしようとすると、「絵画は絵画によってのみ表現の世界をもつのであって見れば、それを説明することは、皆然無限に続く後を追つてゆくと同じく、ついに無言の境地に行って終ふ外はない」と、はぐらかされてしまう。日記や書簡の類も、現存をほとんど確認できず、その時々に彼が何を思い、何を意図して制作を行なったのかを知ろうとすると、当の作品自体にもどって考察せざるを得ない。もちろん、個々の作品は個々の作品自体として評価されるべきで、作者の生涯や、前後の制作を顧みずとも、突出して存在するものこそが作品にほかならないのだ、という立場もあり得よう。だが、意図的に変貌をくり返した軌外の仕事は、ともすれば流行を迫っただけと誤解されかねないものである。そうではなくて、彼の仕事全てに通底する、強力な個性が存在しているという指摘も、しばしばなされるところである。いずれにせよ、そして最終的にどのような結論が下されるにせよ、各時代の作品を並べて見る機会を俟(ま)たねば論じられない問題ではなかろうか。

この展覧会は、当館ではほぼ四半世紀(1世紀の4分の1。25年)ぶりに軌外の画業を通覧しようとする試みである。ここでは、今一度彼の制作を辿り直して、個々の作品を見直すと同時に、幾度もの変貌において変わることのなかった彼の個性を素描することを試みたい。

■模索の時代・・・滞仏中期まで

▶︎渡仏まで

川口軌外は1892(明治25)年、和歌山県有田郡御霊村、現在の吉備町に生まれた。川口家はそもそも旧家であるが、軌外の父、嘉右衛門は特に商才に長けた頑健な人物であった。一代で5、6万の財をなし、生涯に4人の妻をめとって10人の子をもうけ、二度分家したという。

この嘉右衛門の遺産こそが、軌外の画家としての人生を保証したものであった。

軌外は、幼少時から絵を描くことを好んだというが、本格的に絵画に興味を示すのは十代半ばからであり、特に和歌山師範学校に入学すると、美術部に入って水彩画を盛んに描いたという。軌外自身の作成した年譜によると、それ以前に五月会なる洋画団体に加人して水彩画を始めたという記述があるが、この団体についても、またそのきっかけについても、現時点では詳らかにしない。1911(明治44)年(19歳)、軌外が入学した当時の和歌山師範学校に図画教員(26歳)がいたことは確かである。石野承吉という石川県出身の人物で、東京美術学校日本画科を卒業後、佐賀県鹿島中学、宮崎県延岡中学を経て、和歌山師範に赴任し、氏承あるいは松堂と号したという。だが、軌外に明らかな、そして強烈な影響を与えたのは、斉藤与里らによる洋画夏季講習会であった。1911(明治44)年(19歳)、和歌山と奈良で行なわれた講習会の両方に軌外は参加している。斉藤与里(26歳)は、軌外よりわずか7つ年長なだけだが、既に2年余りパリに学び、1908(明治41)年に帰国して、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、マティスなど、後期印象主義からフォービスムにいたるフランスでの新しい傾向を、いち早く日本に伝えていた。

3 和歌山師範学校在学中の軌外、1912(明治 45)年春頃、20才前後。4 川口清吉宛封書裏書、1914(大正3)年10 月8日消印。現在のところ「軌外」の号が 確認できる、最も古い資料。5 田端のアトリエ、建築は1915(大正4)年7 月頃か。

軌外はその洗礼を受けたわけである。すぐに油絵を始めた彼は、一年後には神経衰弱を理由に師範学校を休学して上京し、太平洋画会研究所に学び始める。そこで軌外が師事した中村不折は、新古典主義の流れを引くアカデミックな技法を身にっけた人物であり、恐らく軌外も人体デッサンなどの基本的な修練をつんだものと思われる。

だが当時既に、決して最新のものと考えられてはいなかった不折の表現を、軌外がどのように学び、どう考えていたのか教えてくれる資料も残されていない。ただ、1914(大正39)年(22歳)に再興された日本美術院に洋画部研究所が設けられると、すぐにそちらに移ったようである。ここでは小杉未醍に師事したのだが、この頃既に軌外の中では、渡仏して最新の芸術を学びたいという気持が芽生えていたのかもしれない。その前年の1913(大正2)年(21歳)、和歌山師範学校からの復学勧告に対して、後見役の叔父、清吉宛に「カタゴ ユエカエラヌ ヨクタノム」との電報を打ったきり、帰郷しなかった。そのため同年4月8日付で、放校に処されている。

当時の師範学校は、学資全額公費支給であったため、放校となれば学費の全額弁償が課されたのだが、これを可能にしたのは、父譲りの財産であった。軌外は、美術学校に進学して画家をめざすという道を、自ら閉ざしたことになる。とはいえ、仮にこの時帰郷して卒業していたとしても、その後数年は教職従事義務を果たさねばならず、画家を目指す軌外にとっては回り道でしかなかったであろうし、やはり学費を弁償して義務放棄してしまったのではないだろうか。

当時の師範学校は、学資全額公費支給であったため、放校となれば学費の全額弁償が課されたのだが、これを可能にしたのは、父譲りの財産であった。軌外は、美術学校に進学して画家をめざすという道を、自ら閉ざしたことになる。とはいえ、仮にこの時帰郷して卒業していたとしても、その後数年は教職従事義務を果たさねばならず、画家を目指す軌外にとっては回り道でしかなかったであろうし、やはり学費を弁償して義務放棄してしまったのではないだろうか。

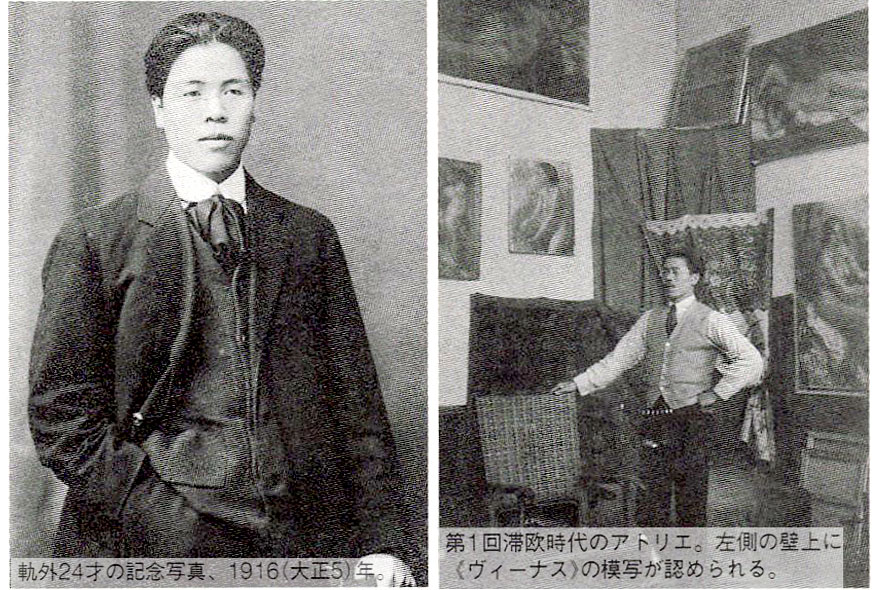

軌外が自ら「軌外」と名乗り始めたのがいつであるか、残されているもっとも古い資料は、1914(大正3)年10月8日(22歳)消印の、川口清吉宛封筒裏書である。あるいは放校処分を受けた後、名乗ったものかもしれない。これは、定められた軌道の外を行く者として自己を規定したものであり、当時の彼の意気込みと自信と、そしていくばくかの自嘲とを読み取れるように思う。もっとも、このアウトサイダー的自覚は、母親の希望に沿わない人生を送る者、あるいは美術学校を卒業して画家を目指すという一般的なコースを外れる者としての自覚であって、決して芸術的な面でのアウトサイダーを目指したわけではなかったし、いわんや無軌道な生活を標模したわけでもない。むしろ彼は、画家として成るために着実に学び続け、1915(大正4)年(23歳)の第1回日本美術院習作展覧会には5点を出品し、うち大作《海の女》は優秀と認定されたという。

学業を放棄しての画家という進路選択や上京が、故郷で悶着を起こさないはずがなく、帰郷の呼びかけは再三にわたったようである。これに対して軌外自身も心苦しく思いながら、故郷では画家として理解されず、立ち行かないことを訴えている。日本美術院習作展覧会開催後、帰郷した軌外と家族との間で、恐らく何らかの和解が成立したものであろう、翌1915(大正4)年には、東京にアトリエを構えることができたようだ。保田龍門ら、上京していた同郷の芸術家たちとの交流も生まれそれは1916(大正5)年の南紀洋画展覧会に結実する。この展覧会に軌外は4点を出品しており、既に旺盛な制作を行なっていたことをうかがわせる。また、《椿と翻《大島にて》《房州の海連》などの作品題名からは、当時彼が画題を求めて旅行していたことが推測される。

やがて彼は安井曽太郎に私淑(ししゅく・尊敬する人に直接には教えが受けられないが、その人を模範として慕い、学ぶこと)し、日曜日ごとに絵を持参して教えを乞うようになる。同じ時期、里見勝蔵と小島善太郎も安井の元に通っていたが、そこで互いを知ることばなかったようである。

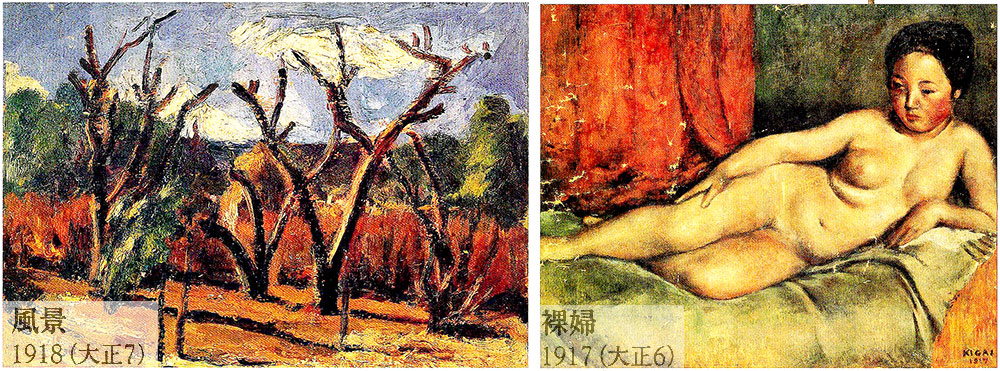

1917(大正6)年作の《裸婦》によって、私たちはようやく川口軌外の作品に出会うことができる。恐らく日本人のモデルを写したものと思われるその画面からは、安井の《孔雀と女≫(1914・下図左)のような作品からの、強い感化を認めることができよう。

太平洋画会研究所から日本美術院洋画部研究所、そして安井曽太郎(上図右)へというここまでの軌外の足取りは、決してアウトサイダーのそれでなく、むしろ日本における近代洋画の正統に則って学んだものと言えるだろう。また、渡欧前には「セザンヌとかマチスぐらいを知っているだけ」で、シャガールはもとより、新しい動向を知らなかったと、後年述懐している。当時ヨーロッパに起こった新しい動向が、決して日本に紹介されていなかったわけではないことから考えれば、これはむしろ軌外の意識が、ことさら新しいものばかりに向かっていたわけでほないことを示す発言である。更に、中村不折の構想画や、小杉未醒の東洋趣味に基づく制作が、後年、特に1930年代(38歳頃)の軌外の作品に何がしかの影響を与えたことは考えられなくもないが、確証はない。むしろ、多くの日本人留学生がフランスにおいて捨て去ることに努めた、日本的アカデミズムの桎梏(しっこく・手かせ足かせ。自由を束縛するもの)に、軌外もまたとらわれていたと言うことができよう。

渡欧に反対し続けた母・こいとの逝去により、軌外は1919(大正8)年(27歳)、第一次世界大戦後のヨーロッパに渡る。

▶︎渡 仏

渡仏した彼はまず、イタリアやスペインに旅行して、ヨーロッパにおける絵画の伝統を体験し、ティツィアーノやティントレットらの作品の模写から、制作を始めることになる。安井曽太郎の紹介で里見勝蔵と知り合うのがこの頃である。里見の記述によれば当時の軌外は毎日モデルを雇い、熱心に研究を行なっている。潤沢な資金を背景に、精力的に勉強していたようである。「ルノアルはセザンヌよりも写実家だ」というその頃の軌外の発言は、対象の描写をいかに行なうかという点に彼の制作の焦点があり、未だに画面をいかに構築するかという問題意識にまでいたっていないことを示している。フランスから第9回二科展に出品された諸作品は、ルノワールの感化が著しいものであったが、「ルノワルの柔らか味を眞似てゐ乍らその色の潤濁のために凡ての書面を破壊してゐる」など、概して不評であった。対象の描写、画面のマチエール作りと、色彩の鮮やかさを生み出す技術のそれぞれが未熟で、バランスも取れていなかったようだ。

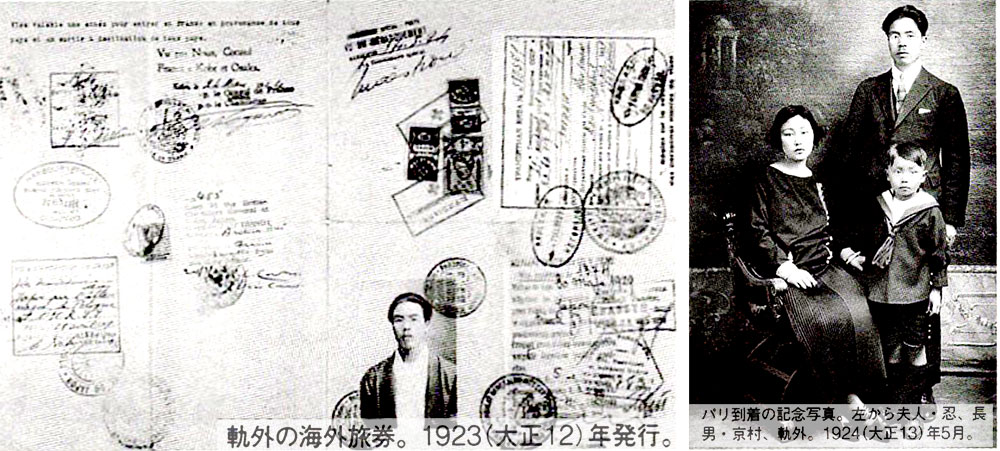

軌外自身も後年、「1922年(30歳)、一時日本に帰るまでの最初の四年は無我夢中で、幼稚な画学生に過ぎなかった」と述懐しているが、ヨーロッパの絵画の伝統に触れ、また一方でフォービスムやキュビスムという新しい動向を目の当たりにし、自分の表現の確立には相当時間がかかると自覚したのであろう。一旦帰国し、家族を連れて1924(大正13)年、永住を意図して再渡仏する。

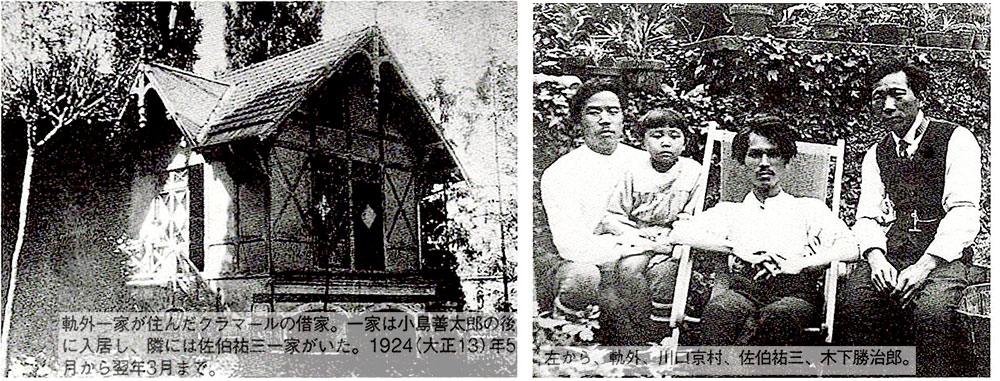

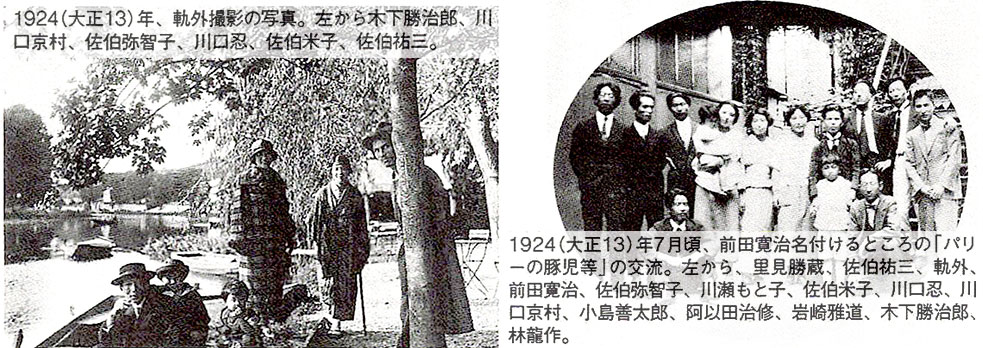

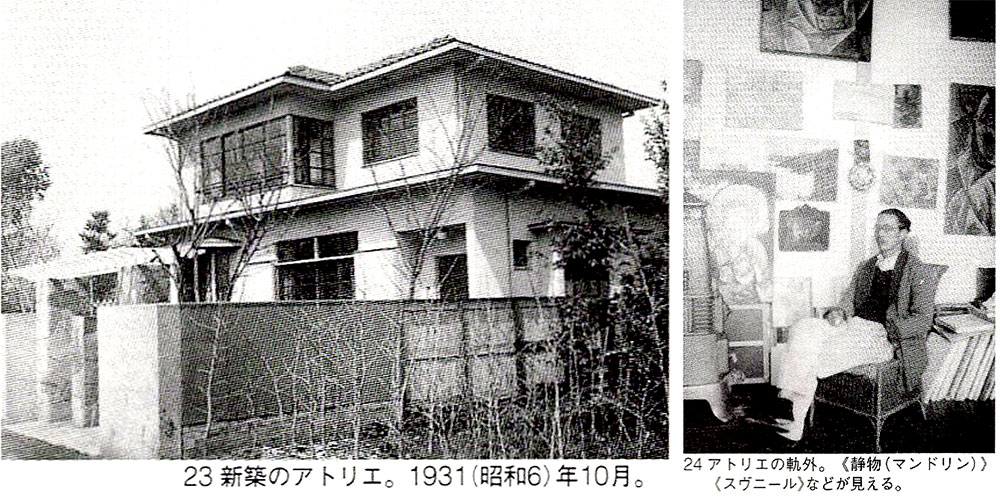

ヨーロッパの伝統と革新的な表現のはぎまで、軌外はアカデミズムをかなぐり捨てて前衛的な表現に遇進するという道を選ばなかった。むしろ、アカデミズムに立脚してヨーロッパの伝統を咀嚼し、その上で現代の芸術を作りだすことを目指そうとしたのである。そのような態度は、里見勝蔵の目にはかなり困難に直面していると写ったようだ。「その頃、佐伯はかなり順調に仕事したが、川口は苦しさうな時があつた。彼は佐伯ほど簡単に過去の伝習、小大家の技法を破棄することが出来なかった。又野獣派や立体派の溌剌たる生命の魅力になやまされた。」とはいえ、出資者への気兼ねや、早期の成功を目指して功を焦る必要のない軌外の経済状態は、彼の探求にとっては特に好都合なものだった。1925(大正14)年、クラマールに土地を買ってアトリエを建て、本格的な制作に取り組み始めるのである。

そのような軌外にとって、キュビスムという革新的な様式を古典的な作品に適用し、分析的に解釈しながら制作を行なう時期に入っていたアンドレ・ロートは、最適な教師であったと言えるだろう。軌外はロートに学ぶことで、画面を構成することに意識的になり、明確な輪郭線で対象を構成し始める。

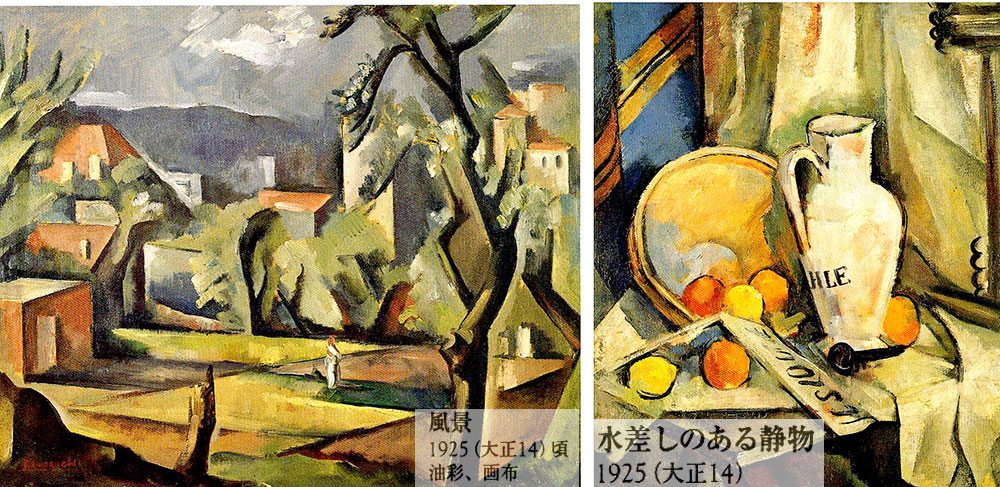

1924年頃の風景(上図左2枚)と、ロートに学んでいた頃のものと推定される《裸婦≫(上右図2枚)あるいは《風景・静物≫(下図左右)を比べてみれば、対象の骨格の把握や遠近の表現に対して、意識的な表現技術を軌外が身につけていったことを理解できよう。

対象の把握は、やがて画面そのものを造形するのだという考え方の理解へと進む。

2 構成から歪形へ・・・滞仏後期

アンドレ・ロートの許で、キュビスム的な対象の解釈による、堅固な画面構成を学んだ軌外であるが、その様式にとどまって制作を続けることはなかった。シャガール、レジェ、モディリアニ、デュフィら、様々な画家たちのスタイルに興味を示し、時に彼らに学びながら、多様な作品の制作を始めるのが1926年以降、滞仏時代の後半に当たる。作風の多様さは、依然として模索が続いていることを意味するとも言いうるが、それは身につけた方法論を展開してゆくための模索であり、方法論を模索する段階を既に経たものであった。また、この1920年代には、革新的な表現様式があらかた出尽くし、イズムの休戦とも呼ばれるエコール・ド・パリの時代を迎えていたことも、多様な表現の可能性を同時に追求することを軌外に許したのである。身につけた一つの様式によって制作を続けることをせず、自ら積極的に変貌を遂げようとする、制作についての彼の基本的な姿勢はこの時期から認めることができ、これは終生変わることがない。

作品そのもの以外に制作を跡付ける手掛かりが無いため、彼が造形についての思考をどのように展開させていったのか、時間を迫って辿ることは難しい。また、いくつかの作品に記入された年代についても、信憑性に疑いなしとしない。さらに、同時にいく通りかの表現を試みている可能性もあり、一本の筋道で彼の制作を跡付けることも無理であろう。しかし、少なくとも、キュビスムの手法によって対象を解釈して、明確な輪郭線によって描写し、フォービスムに学んだ鮮やかな色彩によって、画面を構成することを試みていると、この時代を要約することはできるのではないだろうか。ロート風の表現を学ぶことで、対象の輪郭線を明確にとらえる描写が生まれ、1926(昭和元)年の夏を避暑に過したエトルタの《風景≫(下図左)が描かれる。一方、同年の作とされる《風景(モントバン)≫(下図右)では、対象がより窓意的に構成され、赤を生かした劇的な色遣いが印象的である。

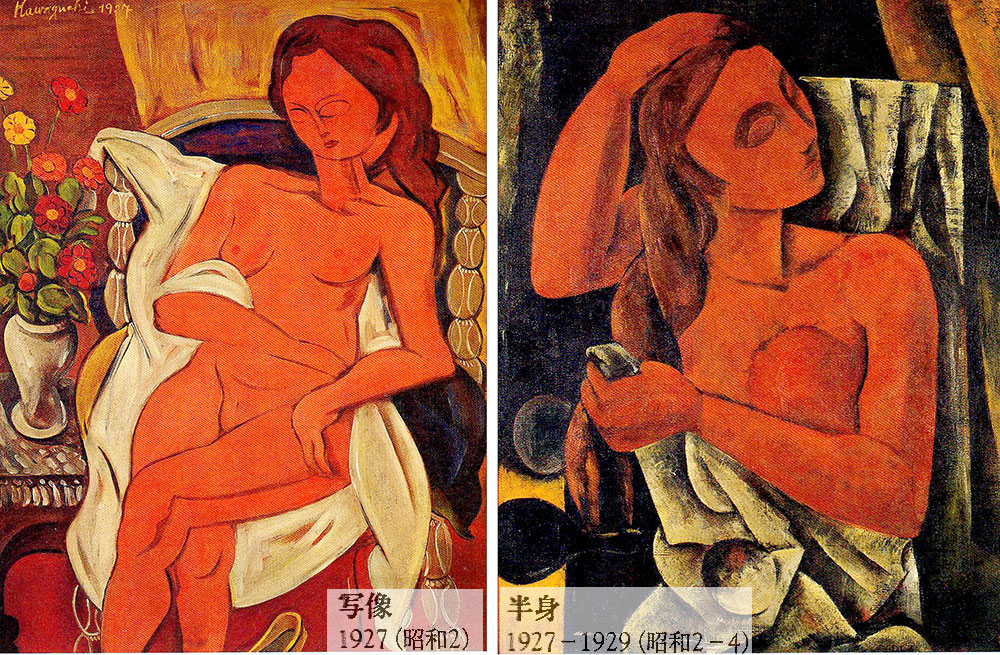

《写像≫(下図左)や《半身≫(下図右)の、単純化され、未色一色で塗られた人体は、モディリアニの表現を更に抽象化したもののようである。

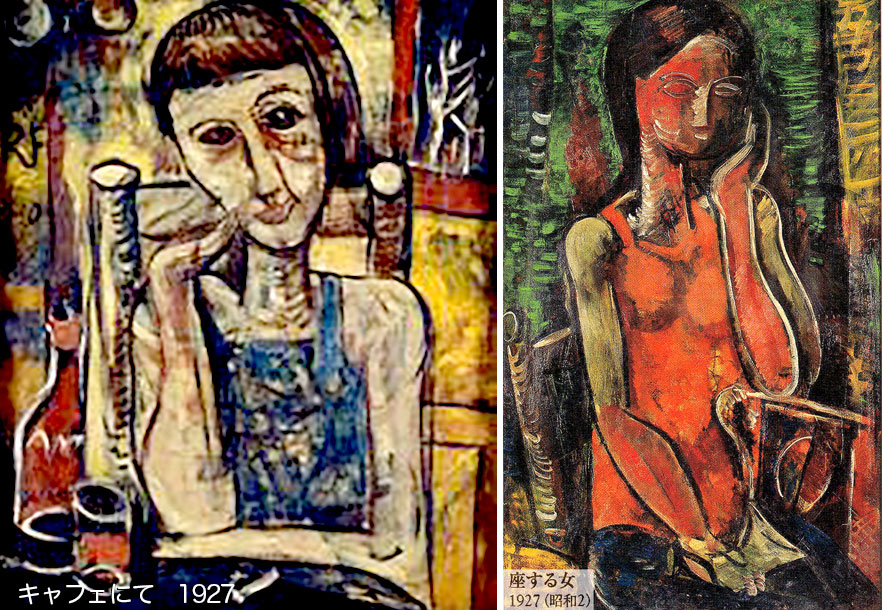

また《座する女≫(下図左)や《キャフェにて≫(下図右)における、太い線描による大胆な陰影づけは、《アヴィニョンの娘たち≫をはじめとするピカソの諸作品を、軌外が見ていたことを推測させる。

《車のある風景≫(下図右)は、対象の歪形が甚だしく、色使いともどもフォービスム的な傾向の強い作品だが、1924(大正13)年の作とされる《巴里風景・下図左≫などと比べてみると、対象の把握や遠近の表現において、画面を意識的に構成しようとする度合いが強い。後者では対象の把握が不十分なまま、歪められた形の表面を写し取っている感があるが、前者を含むこの時期の作品になると、対象の形を把握してから歪形し、さらにそれを画面という空間の中に構成して、作品を作り上げるというプロセスを踏んでいるように思われる。

ロートに学んだ厳格な描写から出て、対象を歪形してとらえながらも、画面全体は厳密に構成されている作品を、軌外は試みているのだと言えるのではないだろうか。

《写像≫の裏面には、当時の出品票と思われるラベルが残されているが、軌外がフランスで作品を発表しようとした記録は、やはり確認できない。残されている資料がほとんど無いため断定はできないのだが、展覧会で評価されようと焦った様子はないようだ。フランス語自体も「日常生活には困まらない程度に話せもし読めもしたが,それ以上には上達しなかった」という証言があり、永住を前提にのんびり構えていたところがあったのではないかと推察される。だがそれは、真剣さの欠如を意味するものではない。

この頃の制作で注目すべきは、−一連のグアッシュによる作品である。シャガールの作品に感銘を受けて始めたものだと後に語っているが、帰国後に制作される幻想性に富んだ大作の萌芽は、この時期のグアッシュ作品において準備されていたと言って良いだろう。

3 幻想の構成−1930年代

1929(昭和4)年4月、パリを発った軌外一家はシベリア鉄道経由で帰国する。帰国の目的は故郷の家財整理であり、軌外自身はあくまでフランスに永住するつもりであったものと思われるが、すでにそれが許される経済事情になかったようである。また、旧友の里見勝蔵は、「日本人は日本で仕事するのだ」と、日本にとどまっての制作を勧めた。軌外にとって、日本で制作を続けることは、あるいは不本意なことであったかもしれない。後年になっても、素材としての油絵具を日本で用いることの困難に、不満を述べている。しかし、帰国してすぐに奈良や京都を旅行してまわった彼の姿勢は、渡欧後イタリアやスペインに旅行しで古典から学び始めた時と、なんら変わるところが、彼は、日本人が日本で描く油絵を追求することを、必然的な課題として、これに積極的に取り組み始めるのである。

キュビスムを援用して対象を画面に構成しなおすという方法論を身につけていた軌外は、帰国後も風土や描写対象の違いに起因する困難に直面することなく、順調に制作を続けたようである。蓮、牡丹、鯉といった、伝統的な画題に挑む一一方で、シャガールを思わせる自由な画面構成によって、むしろ滞欧期とは異なった、独特の幻想性を持った画面が展開してゆくことになる。

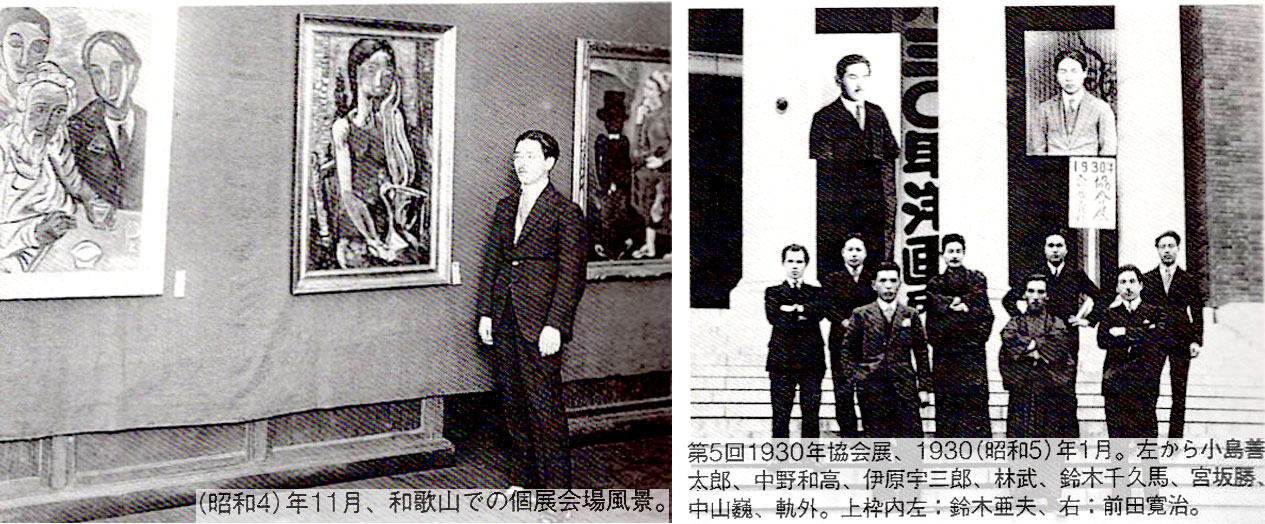

また、パリ時代以来の交友から、帰国後は1930年協会に参加し、さらに独立美術協会の結成に加わって、画壇においても芸術的な主張を示してゆくことになる。

独立美術協会では、会員の作品や芸術論を画集の刊行によって、積極的に広めてゆくのだが、軌外自身は「画家は物知りによつて画家になり得ない。反つて無智の場合ほど画論に最適な状態を占めることは多い」などと述べ、理論を語ることに対しては、終生積極的な態度を示したとは言えない。しかし、理論を語らないことと持たないことは同義ではない。タラマールにいた頃の彼は「絵画とは何か?といった本質的な問題を,つねに真剣に考え,それについてのじぶんの信条を誰れにでも率直にぶっつける,というふうで,彼の周囲へは,日本の気負った若い留学生がいつも蝟集(いしゅう・一か所に群がり集まること)し,気安く出入していた」というし、また「彼は和歌山師範学校を中途退学して、美術研究をやりだしたので、特別に国文学や動植物撃に通じ、又深い趣味を持つて、時々僕達を驚かせた。」むしろ、「理智はいつも共裏にかくされてゐなければならない」というように、理論的な追求を究めたうえで、それを忘却しなければ芸術は生まれないといった、考え方を持っていたのである。

ともあれ軌外は、独立美術協会展を軸に、多彩な作品を発表し始める。帰国直後は、滞欧作の発表が中心となっているが、中でも第5回1930年協会展に出品された《ラーリュンヌ>(上図左)は、横長の画面の右に大きな人物を配し、左上に天使像が描かれた、その後に制作される幻想的な大作のフォーマットが認められる最初の作品である。

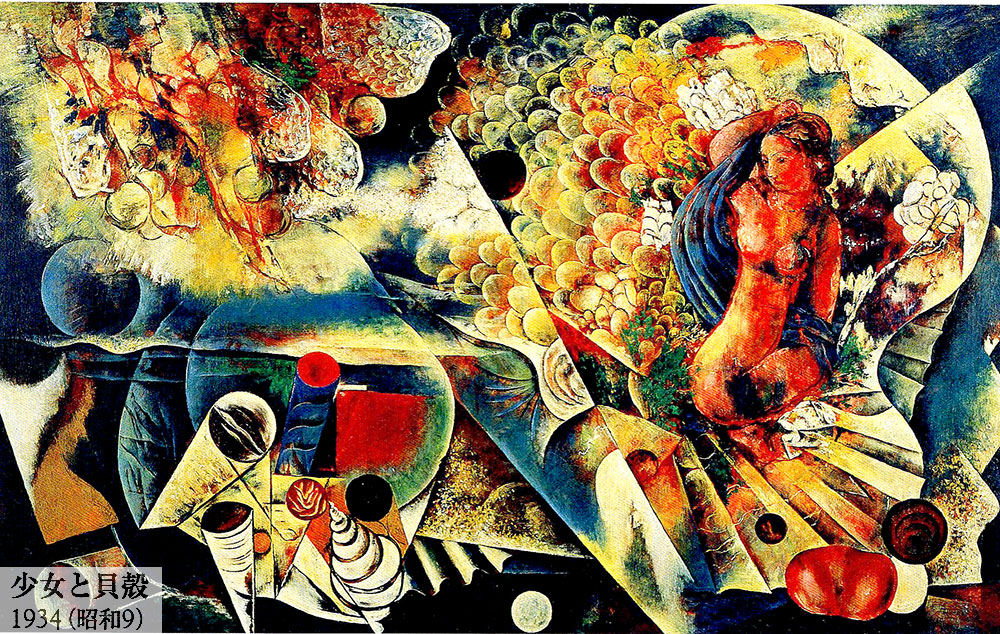

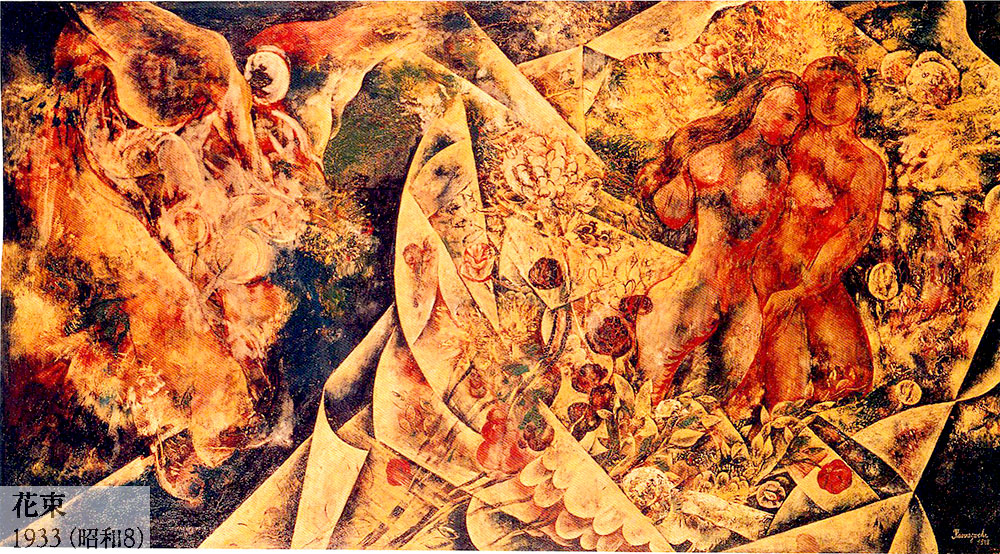

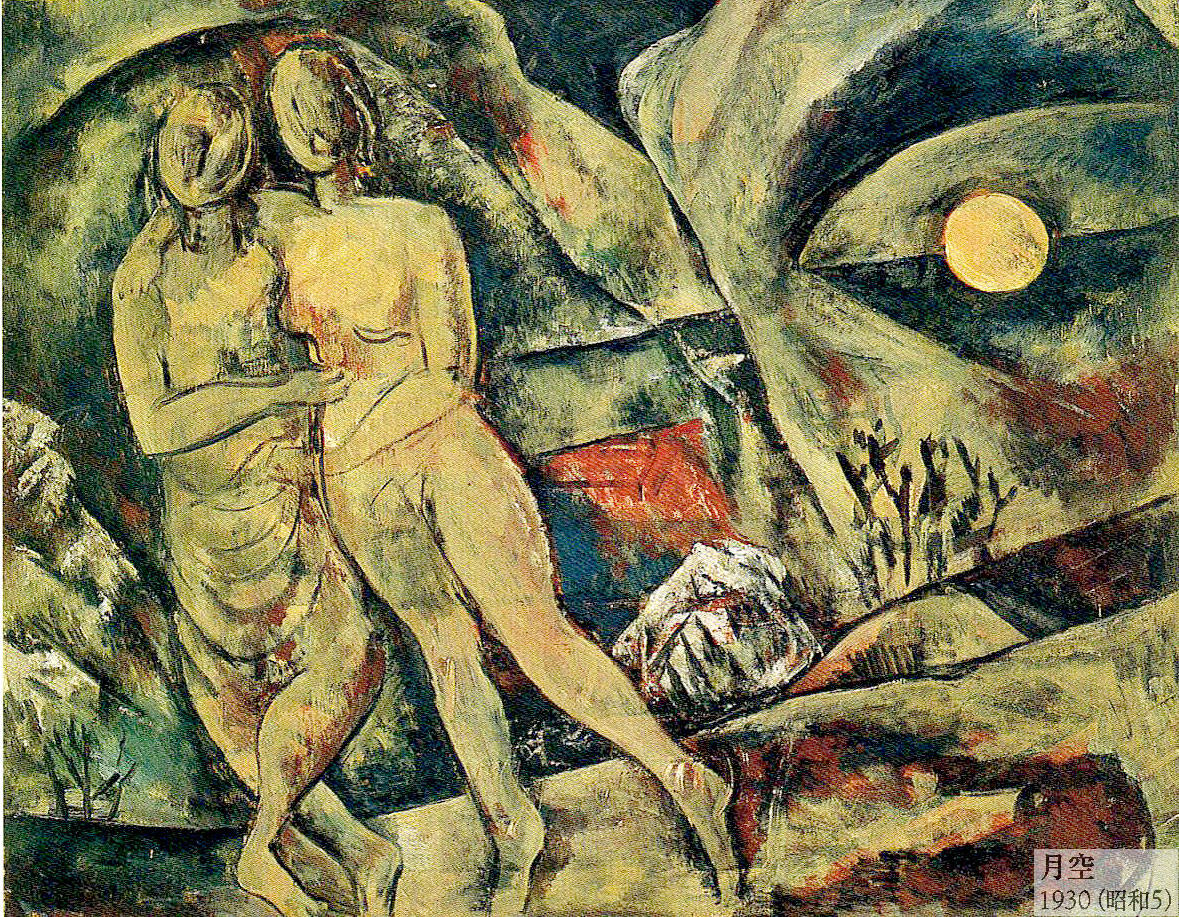

残念ながらこの作品は現存が確認できないが、キュービスム的に処理された人体などと、花束を始めとする多彩なモチーフが象徴的、神話的な画面を作り上げている作品としては、《月空≫(上図下段右)《スヴニール》(下図右)《地維》(上図左)《花束》(上図下段左)《少女と貝殻》(上図右)という系譜を認めることができる。

これらの作品の背後には、何らかの神話や物語の存在が想像されるのだが、具体的には物語が説明されないことで、絵画作品としての自律性を保とうとしているようである。《花束≫について軌外自身は、「画因は非常にローマンチックらしいが,私はそういう空想にふけったことはない.唯花束として花の幻想を描きあげたばかりである.」という、少々わかりづらい解説を加えているが、空想を表現したのでなく、空想に力を借りた絵画作品の制作を目指したものだと読むことができるのではないだろうか。《少女と貝殻≫にヴィーナスの誕生を、ややスタイルは異なるが、《無題》にラオコーン群像を認めることは比較的容易かもしれないが、軌外の目指すものはそのような謎解きではなかった。

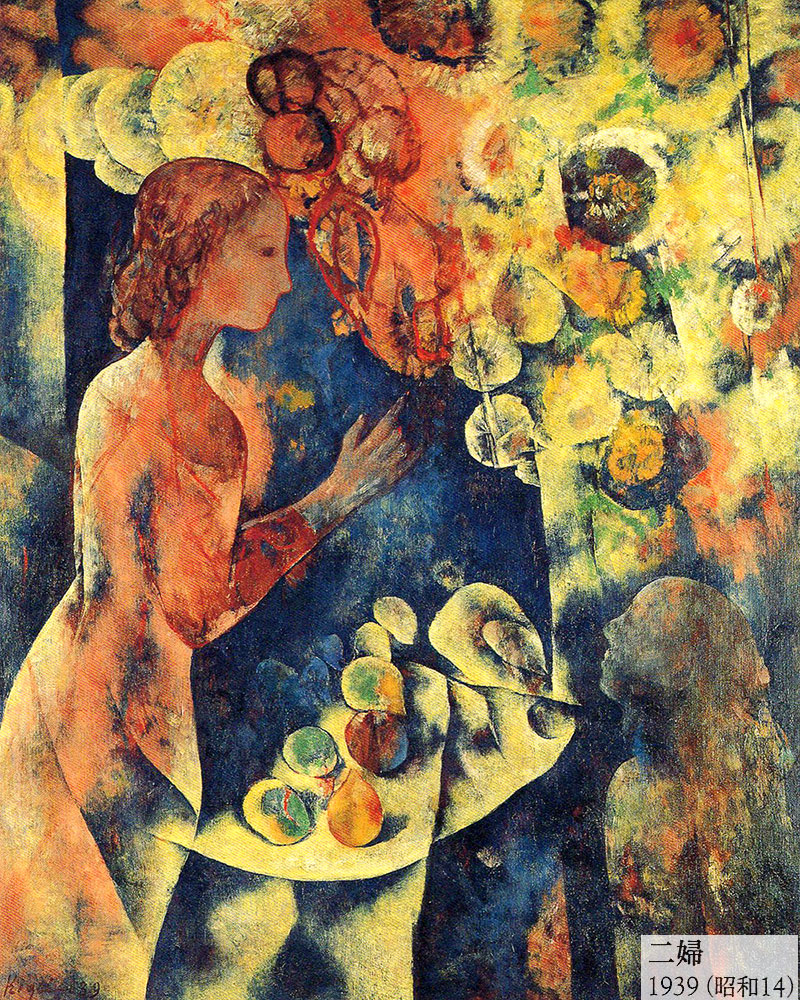

一方に、物語を連想させることなく、花や人物を配することで、幻想的な効果を生み出している作品の系列を認めることができる。《鵜鵡と少女》(No.64)《花と少女≫(No.7う)《二婦≫(上図右)等で、形を変えて戦後《顔のある木≫(上図左)でもくり返される。

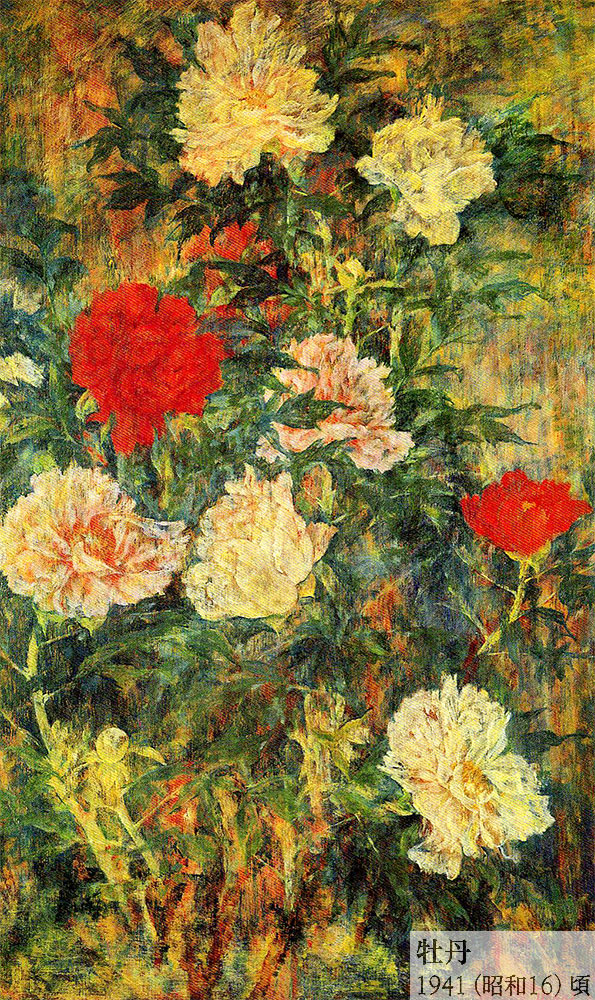

もう一つ、《陽炎≫(上図左)《花≫(下図右)《月夜の雪景》(上図右)に見られる、画面全体に、キュービスム的に解釈された花弁などがちりばめられ、オールオーヴァーとも言える絢爛たる画面を生み出している作品の系列がある。《牡丹》(下図左)のような作品も、そこに含まれるだろう。

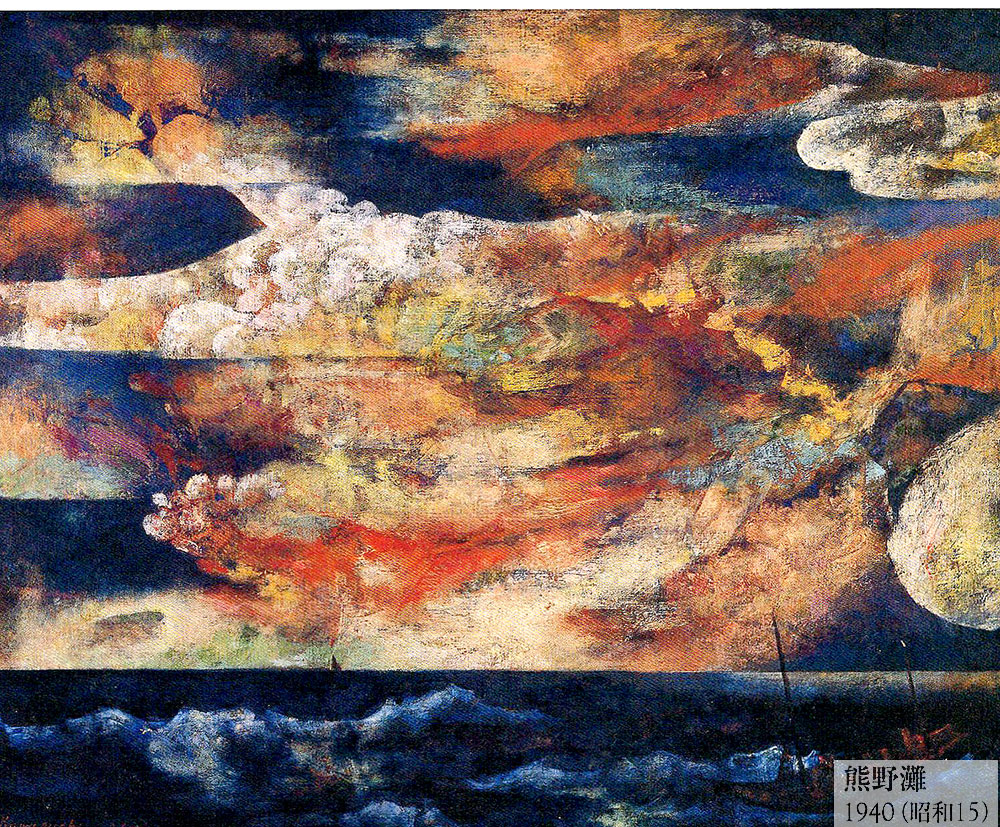

1930年代は、国粋主義的な風潮が強まる時期であり、独立美術協会展の出品作品を巡って1935年以来「日本主義」が話題に上る。軌外も日本的傾向を示す作家の一人として取り上げられるが、彼自身は「然し、西洋はつまらないとは決して思ったことはない、法隆寺、薬師寺、唐招提寺を経て三月堂に行くのは巴里のルーブルを廻つてゐるようでもある、西洋のものも日本のものも賓によく混沌とした美しさを持つからである。」と語るように、むしろコスモポリタン的な大らかさをもって制作を行なっていたのである。しかし、時代は彼の幻想を許さないものに傾いていった。《群鳥≫(下図左)から《夏の海≫(下図右)<熊野灘》(下中央)と続く、巨大でありながら、空疎な不安感のようなものが漂う画面に、来るべき時代の予感を認めようとするのは、果して深読みのしすぎだろうか。

4 堅固な構成を求めて一第二次世界大戦後

第二次世界大戦中、そして戦後しばらくの期間、思い通りの制作ができなかった軌外が、本格的に活動を再開するのは、1950年に疎開先の和歌山から東京に戻って以後である。戦中は果物などを描きながらも画面構成の実験を怠らず、また日本画も手がけるなど、制作から離れることはなかったが、やはり思い通りの制作とはかけ離れた環境にあったことは確かである。いわゆる戦争記録画を措かなかった軌外が、戦争や当時の境遇に対して、どのように考えていたのか、今は知る術が無い。軌外の長男、京村民の述懐によると、「特別に反戦思想などを持ち合せていたわけではないが,いわゆる戦争画や国民精神を奮い立たせるような絵は描きたくなかったようである。」

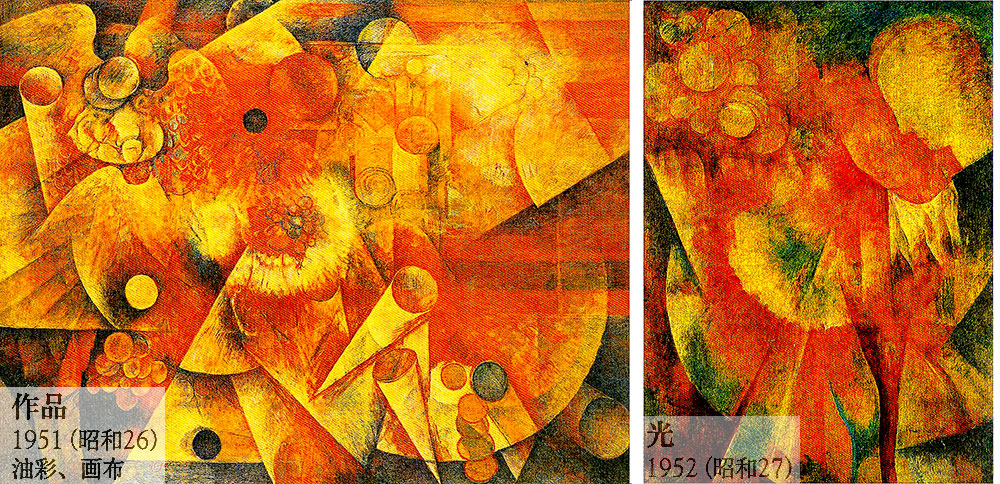

戦後、先ず制作された《作品》(下図左)における月光や、《光》(下図右)の人物など、戦前からの主題をより明るい色彩で試みた作品を前にすると、10年というブランクをまったく感じさせず、扱い慣れた主題を新しく展開しようとする軌外の息の長さに圧倒される。

だが、彼は同じ主題にとどまることをせず、一気に新しい表現の世界を開拓し始める。対象を高度に抽象化し、画面の上に構成する試みを、様々な方法で追求し始めるのである。1950年代の前半には、様式の爆発と言っても良いほど、多種多様な表現が試みられている。

だが、彼は同じ主題にとどまることをせず、一気に新しい表現の世界を開拓し始める。対象を高度に抽象化し、画面の上に構成する試みを、様々な方法で追求し始めるのである。1950年代の前半には、様式の爆発と言っても良いほど、多種多様な表現が試みられている。

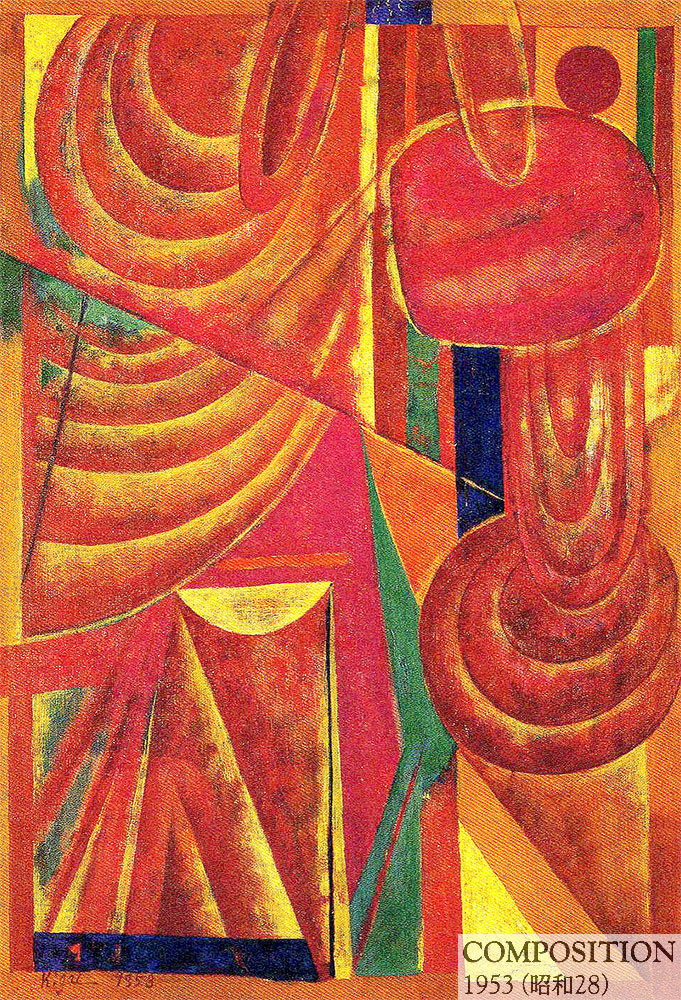

仏像の光背や衣紋から想を得たという《円光》(上図左)や《COM−POSITION≫(上図右)、浜辺で遊ぶ群像を抽象的に構成した《集団・夏≫(下図左)などの諸作品、港の風景から構成された《製油所と船≫(下図右)等々。戦後フランスにおける抽象芸術が解介されるのとも呼応して、群像や風景など、具体的な対象を抽象化しながら、堅固に構成された画面を作り上げることを、軌外は追求してゆくのである。

また、東京に戻ってからは毎夏、湘南の海辺で人物をスケッチすることが習慣となり、大量のスケッチが生まれた。1952年頃のスケッチによる造形が、1962年の《水浴の人々≫(下図左)に結実している点にも、やはりこの作家の、一つの主題に対する取り組み方の、息の長さを認められよう。

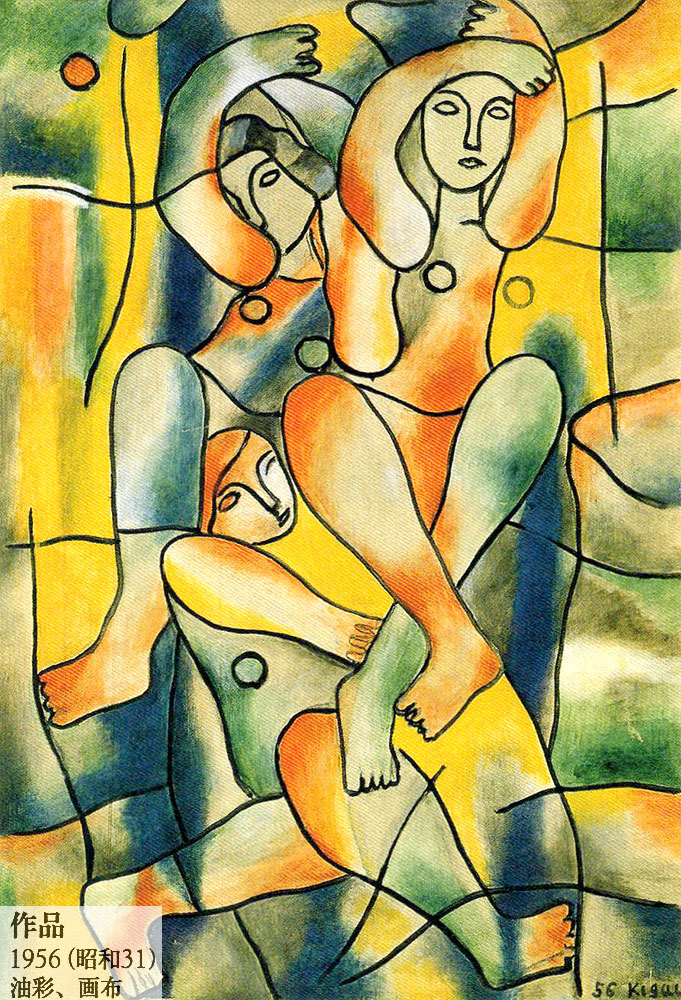

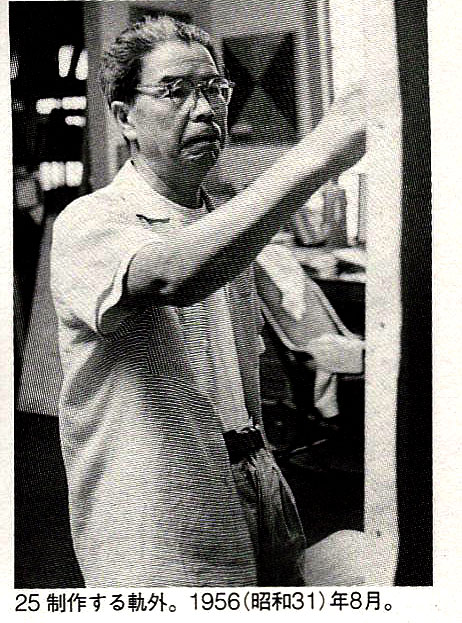

1956年の《群像≫(上図右)などは、前年に没したかつての師、フエルナン・レジェに対する追悼であると同時に、今一度自らの制作を省みるものであったろう。この頃から号を「軌厓」と変え、老いを意識して、晩年に向けて仕事をまとめることに、意識的に取り組もうと考えたようだ。「今までいろいろ試みをやつてきましたが、もういいかげんな年ですから、落ちつかなければならない、一つの道をきわめて、一貫した仕事をやろうかとという気持ちもあるんです。」と語り、統一的な自分の画業をまとめたいという意識をのぞかせている。

しかし同時に、「一筋道というのは落着きたいという気配もあるし、絵の傾向を一筋にするという意味にもなるけれども、しかしそれは絶対にそれを守れるかどうかわからない。」とも語っているのは、新しいスタイルに挑戦し続けたいという自分の意欲を殺すことができないという自己認識ゆえであろう。また、自分の年齢を意識しながら、変化し続けてゆくことで、画業をまとめられないかとも考えていたようである。「いや僕は,年配が年配ですから,注意深く絵を描いていると,だんだんいじけてくる,馬力がなくなる.だから僕らの年になると,どうしても筆が粗くなっていかねばならぬ.その点で若い人とは違いますね.若いときはそれと反対なんですが,このごろはもう絵具を塗ることがもっとも端的になることを願っています.」、日本文化についての「外国のいろいろな感化を受けている間は、日本の藝術は活発に動いていますが、断然鎖国主義をとった場合、江戸時代みたいにミニアチュールなものを樂しむようになる。だから外囲のものを取り入れることは、やはり非常に重要だと思う。日本人の性格としてそれを吸収しないと発展しない。そうかといつて、外国のまねで終るんじゃないんですからね、奈良朝とか白鳳時代みたいに、純粋に日本のものができるのです。」という発言は、むしろ日本の文化一般論の形を借りた、自己批評とも読める。常に外からの影響を受けながら変わってゆかなければ、スケールダウンしてしまうという危機感を、軌外は自分自身に対して抱いていたのではないだろうか。

だからアンフォルメルのような新しい動向に対して積極的に反応し、新しい表現にも挑戦してゆく軌外の姿は、ある程度予想されるものであるし、前述の年齢ゆえの筆の租さに適した表現を、そこに見出したものとも考えられる。だが、そこから先に仕事を展開し、あるいはまとめ上げることは、彼の健康が許さなかった。1962(昭和37)年、脳軟化症に冒されて半身不髄となり、恐らく彼自身が望んだ最後の仕事をまとめ上げることなく、軌外はその生涯を閉じることとなったのである。

■結 論・・・変貌における統一

さて、以上のように軌外の生涯と作品を概観した後、私たちは最初の問いに戻らなければならない。果して、幾度もの変貌において変わることのなかった彼の個性を、どこに見出せばよいのだろうか。確かに、描かれる対象やその描き方が大きく変わっても、なお同じ軌外の作品であると指摘しうる特性が、どの時代の作品にも備わっている。

軌外は、アンドレ・ロートに学んだ絵画理論が、自分にとっていかに重要なものであったかを、くり返し語っている。それは、キュビスムという先鋭的な造形理論にとどまるものでなく、キュビスムの理論によって西洋絵画の伝統を再解釈し、あるいは絵画というものの成り立ち自体を説明するという種類のものであった。

なかでも「絵というものは、画面全体が網の目のようになっている。どこに一点おいても全体にひびいてくる」という発言を、ここでは解釈の糸口としてみたい。画面全体を網の目ととらえるということは、画面という限定された空間に、独自の自律的な世界が存在していると認めることにほかならない。軌外の作品では、描かれる対象の抽象化の度合いに関わらず、画面の中の要素は、画面を覆う網目との関係にぉいて構成され配置されている。それは、具体的なものが描かれていたとしても、その描かれる対象が現実世界で持つ実在感や重量を捨て、画面を構成する要素としての実在感や重量のための、いわば口実として再編成されているということを意味する。絵画の実在感を達成するためには、描写される対象の実在感が抹消されることもある。《少女と月掛の画面上のハイライトである少女には、しばしば足が描かれていないと言われるが、実際には腎部から太股にかけての曲線の下に、踵から爪先までが描き込まれている。しかもその爪先は、少女の体重がかかっていることを示すように、画面では右手の方に折れ曲がっているのである。しかし、この画面を見て、描かれている少女に現実の体重があるとは思えないであろう。少女の膝が衣紋で隠されているため、そこから先の足の描写がなされていないような印象を与えることも確かであるが、それ以上に、現実の重量感とは異なる秩序によって画面が構成されているために、見る者は、重量を予想させる描写をあらかじめ認められなくなってしまうのではなかろうか。

このような重量感を伴わない形態が浮遊するような描写は、1930年代の前衛的な傾向において、広く認められる傾向であったという指摘もあるが、うら軌外は戦後にいたっても、そしてどのようなスタイルによって描いても、この、絵画空間の綱目の自律性を保ち続けていると言えるのではないだろうか。それゆえ、画面の構成はいかに敢格であっても、現実の物理学とは違う法則がその画面を支配しており、無重力とも違う不思議な重力感が、画面全体を覆うことになるのである。

それを「絵画の持つ真実」と呼ぶこともできようし、また「理性的すぎて、日本人好みの情緒性に欠ける点、そこにこの画家の貴重さと非運のパラドックスが表裏の姿で結びついていた」とも言われるところであろう。

2o世紀に次々と生まれた芸術の革命は、一人の画家の創造力を凌駕して余りあるものだったかもしれないが、川口軌外という画家は、流行に沿いつつもおもねることなく、むしろ変貌の中において、自己の表現を貫き通した人であったと言えるのではないだろうか。

(おくむらやすひこ・和歌山県立近代美術館学芸員)

本稿執筆にあたり、1973年の回顧展に際して酒井哲朗氏を中心として行われた調査資料に多くを負いました‥また、川口京村氏より写真をはじめとする資料をご提供いただきました。改めて謝意を表します。

.jpg)

.jpg)

.jpg)