■道元の生涯

■道元の生涯

日本の曹洞宗の開祖である道元(1200〜1254) について見ることにしましょう。実は曹洞宗では、道元を宗祖とは呼ばず、高祖と呼び、さらに瑩山紹瑾(けいざん じょうきん・1268~1325)を太祖と呼んで、この二人をともに平等に重視しています。道元は永平寺を、瑩山紹瑾は総持寺を開創したのでしたが、曹洞宗ではこの二つの寺を同格の大本山としています。ともあれ、その淵源(えんげん・みなもと)が道元であることは、間違いないところです。

※文永8(1271)年、8才の年に永平寺に上り、について出家をした瑩山禅師は、13才で菩薩戒を受け正式な僧侶となりました。その後28才で阿波の城満寺の住持に迎えられ、のちの4年間で70余名の弟子に仏戒を授け、やがて大乗寺へと移り、義介禅師のあとを継いで2代目の住職となります。

58才の年には能登国櫛比庄の諸嶽寺を寄進され、現在の大本山總持寺の起源となる禅寺へと改めました。生涯を布教に投じた禅師は、祈祷や追善供養などにも積極的に取り組み、また当時では珍しい男女平等の姿勢を打ち出すなど、老若男女に門戸を開き、多くの人々の救済に努めました。

初めに、道元の生涯について、一覧しておきます。道元は正治2年(1200)、京都に生まれました。従来、父は久我通親、母は藤原基房の娘と言われています。久我通親は大変、位の高い貴族でした。ただし、最近の研究では、通親の子・通具が親であるとも言われています。ともあれ、父は二年後に没し、さらに承元元年(1207)、母をも失ったとされ、このとき、少年道元は世の無常を感じて、仏門を志したといいます。翌年春、わずか満八歳『倶舎論』を読んだとも伝えます。聡明な子どもであったのでしょう。ついに建保元年(1222)、天台座主・公円の下で出家しました。

その後、叡山(比叡山)において勉学に励んだことと思われますが、早くも翌年には「顕密二教、共に談ず、本来本法性、天然自性 身と若しかくの如きなれば、則ち三世の諸仏、甚(なん)に依りてか更に発心して菩提を求むるや」(『建斯記・けんぜいき』=『大日仏・七三巻・二八四頁下段)との根本的な疑問を持つに至ったといいます。簡単に言えば、本来、仏であるなら、どうしてあらためて発心・修行したりするのか、という問いです。道元にとっては、この疑問がどうしても解き得ず、根本的な大問題になってしまったのでした。そこで、ひたすらこの問題の解決に向けて、精力的に行動します。

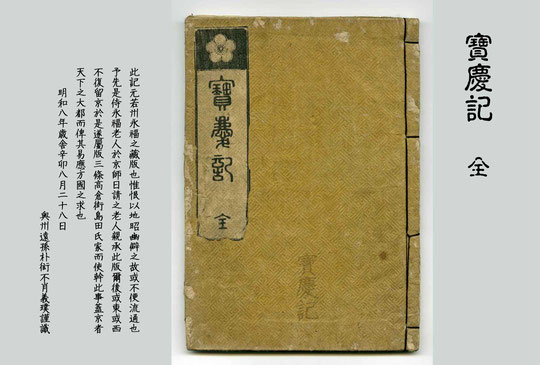

たとえば園城寺(おんじょうじ)の公胤(こういん)を訪ねて解答を求めたりしています。このとき公胤に、最近、日本に禅を伝えた栄西によれば答えが解るかもしれないと示唆され、禅への真摯(しんし)な関心を抱いたと思われます。実際に栄西を訪れたかどうかは、多少議論がありますが、『宝慶記・上図左・右』のなかには、「後に千光禅師(栄西)の室に入り、初めて臨済の宗風を聞く」(『道元禅師全集』・一六巻・三頁)と記しています。伝えるところによると、道元は栄西に会ってかの疑問を呈したところ、栄西は「三世の諸仏、有ることを知らず、狸奴(りぬ)白怙(びゃっこ)かえって有ることを知る」と答えたといいます。

ついに建保五年(1217)、建仁寺に入り、栄西の弟子の明全(みょうぜん・1184〜1225)に就いて禅の修行を始めるのでした。その後、貞応二年(1223)、明全とともに宋に渡ります。しばらく港にとどめおかれますが、やがて上陸を許され、天童山に入り、住持の無際了派(むさいりょうは・臨済宗楊岐派)に就いて中国における修行生活を始めます。しかし道元にとってみれば、本物と思われる老師には出会えないままとなり、正師を求めて諸方行脚の旅に出ます。それでもこの人と思える師に出会えずにいましたが、ある人から今度、天童山に入った新しい師家はたいへんすばらしい方だと聞いて天童山に帰り、如浄(にょじょう・1163〜1228)に相見します。道元はその如浄と機縁かない、そのもとで参禅することにします。こうして、宋の宝慶元年(ほうきょうがんねん・1225)の夏安居(げあんご・夏(げ)の期間、外出せずに一所にこもって修行をすること)のあるとき、覚りを得ることになるのでした。そのことについては、のちに見ることにしましょう。

※宋の宣和7年(1125年)、曹洞宗第十三祖の如浄禅師が住職になった。ちょうど、日本から道元が来朝しており、天童寺で修行していた。帰国後、日本で曹洞宗を開いた。

安貞元年(あんてい・1227・27歳)、帰国の途につき、翌年日本に着きます。初め、建仁寺に滞在しますが、建仁寺は臨済宗の禅を伝えるとはいえ、天台等をも兼修する寺院だったため、道元は中国で体験してきた純粋な禅修行のあり方を日本に実現しようと摸索します。寛喜二年(1230)、建仁寺を出て京都郊外の山城深草の安養院に拠り、翌年、立宗宣言とも言うべき『弁道話』を著しました。さらに天福元年(てんぷく・1233)には、禅の本格的道場の建立をめざして山城観音導利院に移り、嘉禎二年(かてい・1236)、法堂・僧堂などの整備を完成して興聖宝林寺と名づけ、正統的な禅道修行の場を確立します。この、いわば道場開きの時の説法として、次の句が伝えられています。

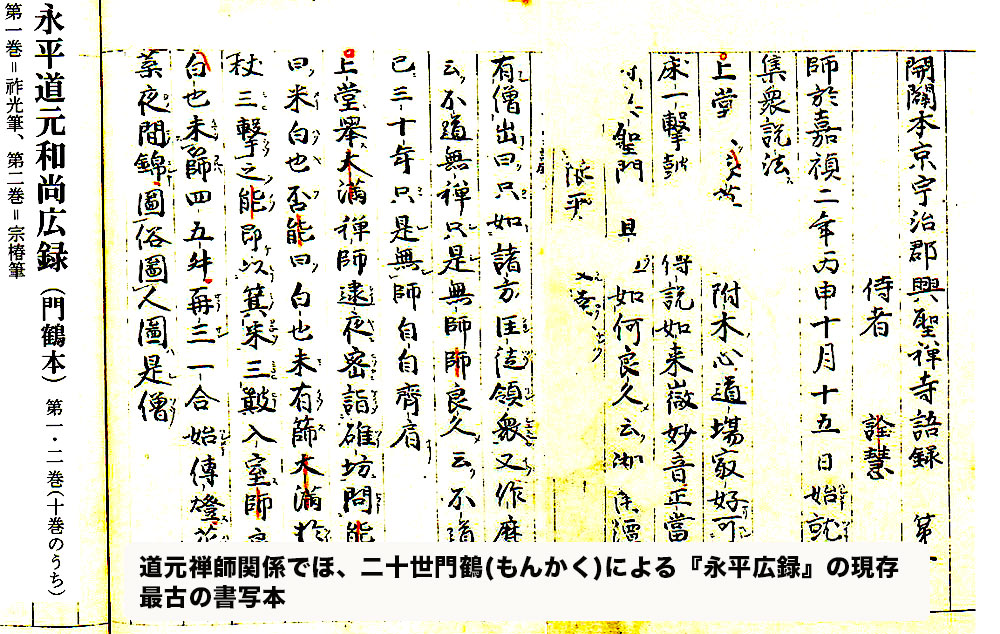

山僧、叢林を歴ること多からず、ただこれ等閑に天童先師に見えて、当下に眼横鼻直なることを認得して、人に瞞かれず、便乃ち空手にして郷に還る。所以に一重も仏法なし。任やや運にしばらく時を延ぶるのみなり。朝朝、日は東より出で、夜夜、月は西に沈む。 雲収って山骨露れ、雨過ぎて四山低し。軍書兄、如何。良久して云く、三年に一閏に逢い、鶏は五吏向暗く。(ヨ冗禅師が初めて本京宇治県輿聖禅寺に住する語録』『道元禅師全集』・一三巻・八五貢)

山僧というのは、自分を卑下していった言葉です。何か特別なありがたい仏法などというものはなく、ただただありのままの世界に真実はあることが、美しい詩的な文章で語られています。誰かの、奇特なことがあるよというような言葉にもうだまされることはないと、自身の明瞭な認識・自覚が披瀝(ひれき・心の中の考えをつつみかくさず、打ち明けること)されています。

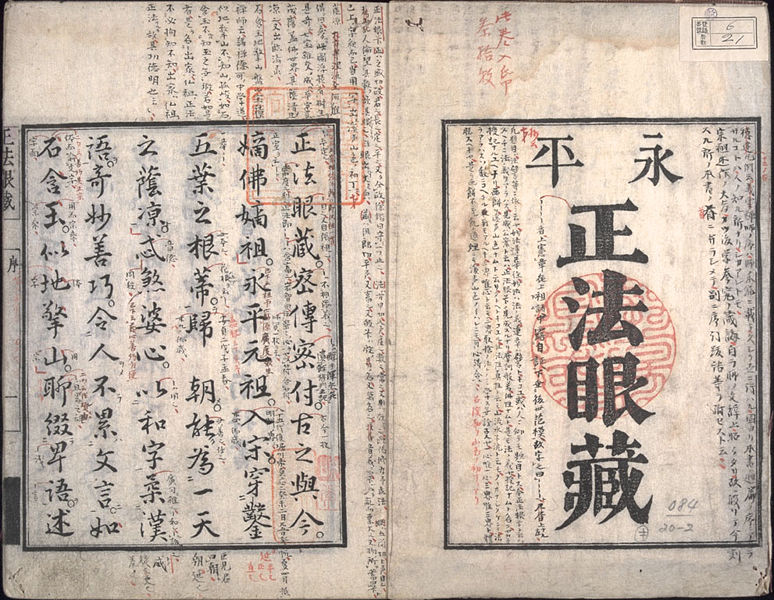

これを機に、大日能忍(だいにちのうにん・日本達磨宗の開祖)の系統の孤雲懐奘(こうんえじょう・1198〜1280)、懐鑑 (えかん・生没年不詳)、徹通義介(1219〜1309)、義演(ぎえん・?〜1314)らが弟子になりました。またこの年より、『正法眼蔵』を著し始めることになります。

道元は、自分が伝えた禅宗こそ真の仏法であると盛んに主張しましたので、旧仏教、特に叡山からは厳しい圧迫を受けたようです。本来ならもっと激しい攻撃を受けてもおかしくなかったのかもしれません。しかし道元の出自がきわめて身分の高い貴族であったこともあって、都から追い出ざれる程度で済んだとの見方もあります。結局、寛元元年(1246・ 46歳)、道元は外護者(げごしゃ・俗人が権力や財力をもって仏教を保護し、種々の障害を除いて僧尼の修行を助けること)となった波多野義重を頼って、越前山中に移ることになります。

※承久の乱後に義重の名がみえる史料は、仁治三年十二月十七日に道元が六波羅蜜寺のそばにある義重の邸宅で説示した『正法眼蔵』(全機の巻)の奥書である。当時の義重は六波羅探題での任務に就いており、六波羅に屋敷を構えていたことが知られる。またそれ以降も、京都六波羅で活動していた(同 寛元四年正月十日条)。

義重にとって、志比荘へ入宋僧を迎え、数年後に寺院(大仏寺、のちの永平寺)を建立したことは、自らの力を荘園内外に示すことになったものと思われる。西遷御家人が本貫地から神を勧請したり、新たに寺院を建立した例は多々あるが、波多野義重が道元を迎えて寺院を建立したのも、そのような面でとらえることができるのではなかろうか。

道元が越前に入居することになった理由には、波多野義重の勧誘とともに、足羽郡波着寺から参入してきた懐鑑以下の達磨宗の人びとの勧めも存在したと考えられる。そのなかには義介のように、足羽川流域の稲津保の出身者もおり、越前の地理や状況に詳しい人びとがいたと思われる。波着寺の旧跡(福井市成願寺町)は「波着観音」と称され、登り口には「波着観音」の額を掲げた鳥居が建っている。志比荘は波着寺からさほど遠くない所にあった。波着寺は比叡山の末寺的存在であったと考えられるが、かつて達磨宗の人びとが拠りどころとした東山多武峰のように、往徨する天台宗の別所聖などが居住する場であったろう。

道元が越前に入居することになった理由には、波多野義重の勧誘とともに、足羽郡波着寺から参入してきた懐鑑以下の達磨宗の人びとの勧めも存在したと考えられる。そのなかには義介のように、足羽川流域の稲津保の出身者もおり、越前の地理や状況に詳しい人びとがいたと思われる。波着寺の旧跡(福井市成願寺町)は「波着観音」と称され、登り口には「波着観音」の額を掲げた鳥居が建っている。志比荘は波着寺からさほど遠くない所にあった。波着寺は比叡山の末寺的存在であったと考えられるが、かつて達磨宗の人びとが拠りどころとした東山多武峰のように、往徨する天台宗の別所聖などが居住する場であったろう。

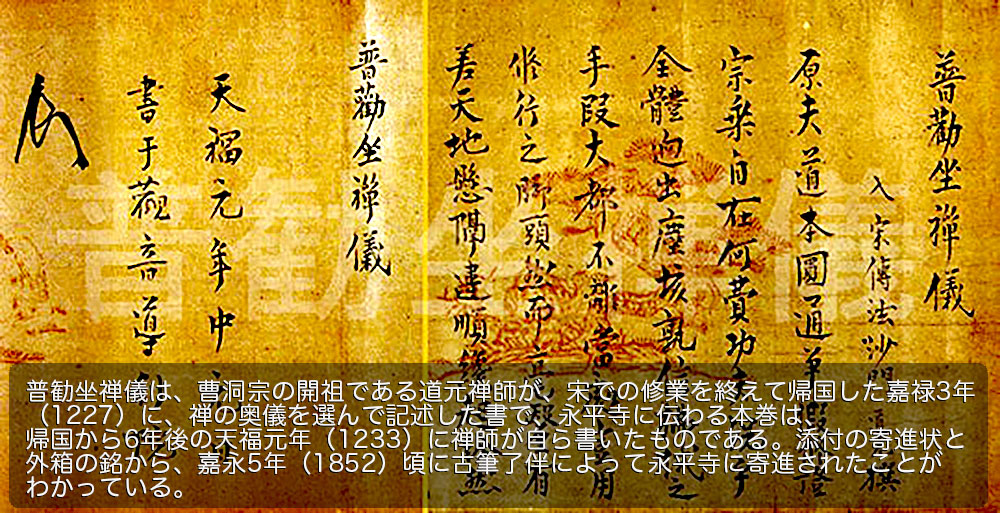

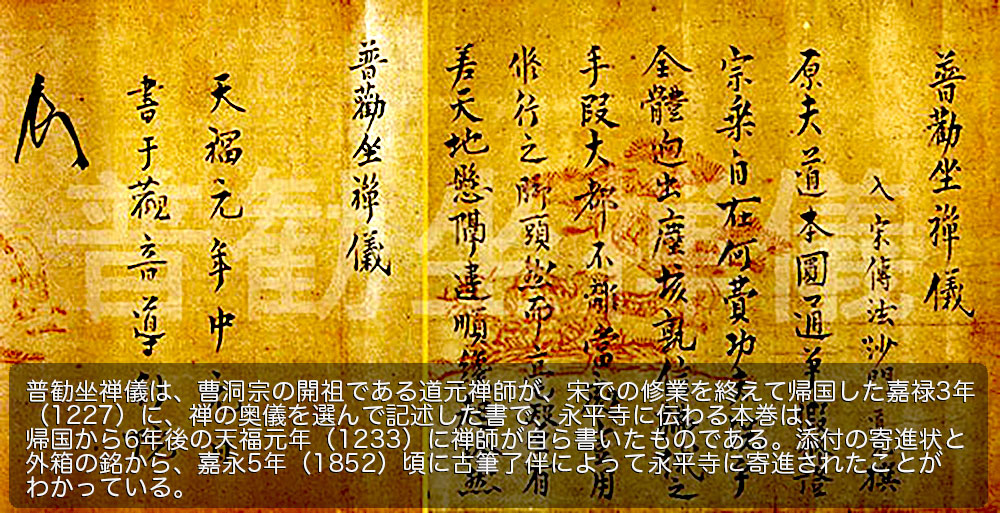

はじめ大仏寺などに拠り、その後、寛元四年(1246・46歳)、禅の本場の中国の叢林(禅道場)にも変わらない永平寺を完成します。かつて道元は帰国当初『普勧坐禅儀(ふかんぎぜんぎ)』を著すなど、多くの人に禅を普及しようという思いもあったのですが、もはや道元はその心を転換し、ここで出家の本格的な修行者のみを対象に、一人でも半人でも真に禅を伝えうる者を育成しようとするのでした。なお宝治元年(1247)、八カ月ほど鎌倉に出て、北条時頼らとも何らかの交渉を持ったようですが、結局は帰山して永平寺に専念することになります。

そもそも真理とは、どこかに隠されているものではない。眼に映るすべての存在が、余すことなく真理を表現し尽くしているのであって、修行や悟りなどといった事柄を考える以前に、真理はあたりまえに世界に溢れている。その大自然の理法を感じ取ることに、特別な技法など必要ないのだ。塵や汚れを拭き取るように修行を続けなければ真理と出会うことはできないと考える人は多いが、そうではない。また、どこか遠くへ求めなければ得られないのでもない。

今自分がいるこの場所で十分である。特別な修行の末に、真理という名の悟りがあるのではないということを、まず知っておいてほしい。

ただ、真理を悟ることに特別な技法は存在しないと言っても、真理を見つめる自分の眼に少しでも自分本位な部分があったなら、眼に映る世界は真実の世界からかけ離れたものになってしまうだろう。真実を悟ったとか、自分の理解はすばらしいだとか、物事の本質を摑んだとか言って、有頂天になってしまったなら、それはもはや、真実を知る道を自分でふさいでしまったに等しい。

仏法を学ぶ者は当然知っているだろうが、かのブッダは6年間の苦行の末に坐禅を行い悟りを開いた。ブッダの心を受け継いだ達磨禅師は、9年間もの長きにわたって壁に向かってひたすら坐禅をした。昔の偉大な方々は、これほどまでに坐禅を重要視してきた。我々が坐禅をしなくてよい道理など、あるはずもない。人の言葉や書物の文字から真理を摑もうというのは、所詮、観念的な理解の域を出ないものだ。外から何かを学ぼうというのではなく、坐禅によって、真理を自己の内側に求めるのでなければ、いつまでたっても真理を知ることはできないだろう。身と心が坐禅となりきったとき、真理はありのままに目の前にあらわれる。この道理を知りたいと思うならば、実際に坐禅をはじめる以外に方法はない。さて、坐禅を行う際の方法であるが、まず坐禅を行うのは静かな場所がいい。

また、食事の直後のように腹が膨れた状態や、空腹の状態での坐禅は避けたほうがいい。

人は日々、いろいろなことを考えながら生きているが、何かを考えることをすべて一度やめて、良いとか悪いとか正しいとか間違いだとかいう判断も下さずに静かに坐る。心で何かを感じようともせず、頭で何かを考えることもせず、悟りを開こうなどとも思わずに坐るのだ。こうした坐禅は、日常生活のなかでただ単に座ることとはまったく別の話である。

しかし北陸の山中の自然は厳し過ぎたのか、建長四年(1952・52歳)秋、健康を損ね、翌年夏、療養のため京都に向かいます。結局、八月末、空していた京都のある館で遷化したのでした。

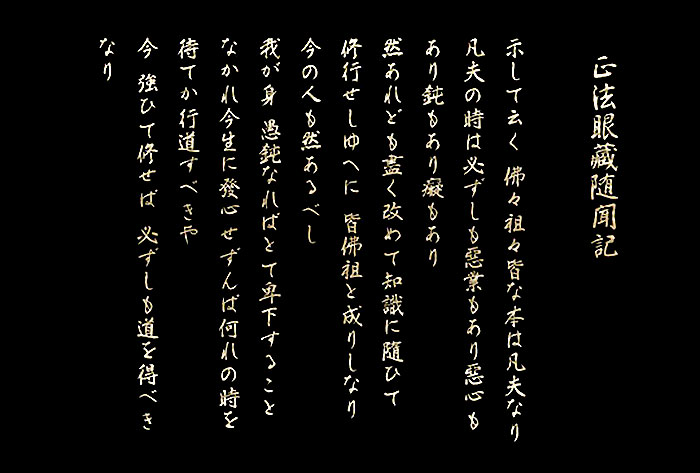

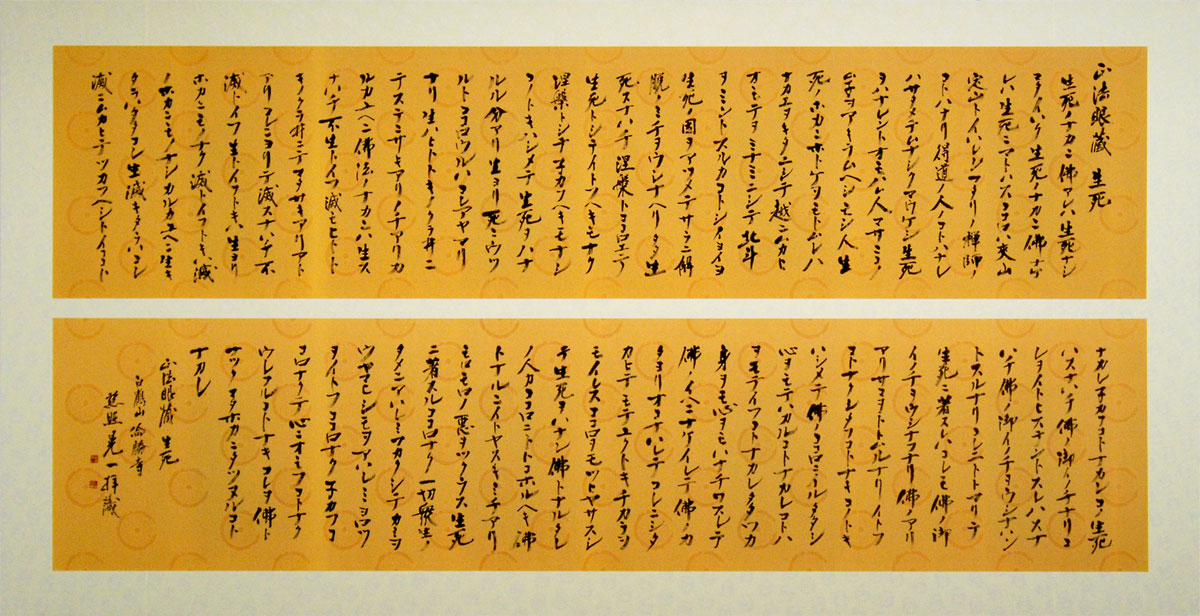

著作に、まずは独特な和文の『正法眼蔵」があります。これに道元が編集した決定版は存在していませんが、今日では一般に「七十五巻本」と晩年のもので未完の「十二巻本」とが重視されています。

※正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 辨道話(1) 現代語訳

諸々の仏たちは、皆共に優れた法を人から人へと相伝して、仏の悟りを証明してきましたが、この悟りを得るのに、最も優れた無為の法があります。この、ただ仏から仏へと授け伝えて、誤ることのない法とは、自受用三昧(今の自分と一つになること)であり、これがその標準の法なのです。この三昧に遊ぶには、身を正して坐禅することが、その正しい法とされています。この自受用三昧の法は、すべての人々自身に豊かに具わっているのですが、それは修行しなければ現われず、証明しなければ得られないのです。この法は、手放せば手に満ちるのです。その分量は多い少ないの域を越えています。語れば言葉は口に満ちて縦横窮まりありません。諸仏は常に、この三昧の中にあって、見聞覚知の各方面に知覚を残すことはありません。また人々が永久にこの三昧の中で使用している各々の知覚には、その方面が現れることはありません。今ここで教える修行精進は、悟りの法の上に一切の存在を在らしめて、解脱のために一如の自己を行ずることです。その自他を隔てる関を超えて脱落した時には、今までの教理の細目に頼ることはないのです。

一方、禅僧としての、いわば公式の代表作としては『永平広録』を挙げなければなりません。これは漢文のもので、特に晩年の永平寺での説法が多く収録されており、その頃の道元の思想は、むしろこれに拠って解明されなければなりません。しかし禅問答特有の表現が駆使されていたりして、非常に難解なものです。その他、『弁追話』、「普勧座禅儀」、「学道用心集」などがあり、道場の運営規則を定めたものを集めた『永平清規(えいへいしんぎ)』もあります。清規とは「清衆の規矩(せいしゅうのきく・修行僧の手本。規則)」の意味で、中国で禅宗の叢林の運営規則を言うものです。

なお、道元の弟子には、孤雲懐奘(こうんえじょう)、詮慧(せんね・?〜1230前後)、寒巖義尹(かんがんぎいん・1217〜1300)、徹通義介、義演(ぎえん)、さらに宋よりわざわざ来朝した如浄の弟子・寂円(1207〜1299)がいます。懐奘は道元より年上でしたがよく道元を助け、永平寺二世となりました。著作に『正法眼蔵随聞記』があり、また『永平広録』を編纂しました。懐奘の後を継いだのは徹通義介でしたが、同門の義演と永平寺住持職をめぐる争いが起きてきます。義演や寂円は道元の厳しい宗風を守ろうとしたのに対し、義介は宗門の積極的な展開をはかろうとしたようです。義介は結局、のちに瑩山紹瑾とともに加賀の大東寺に入り、その後、その席を紹槿に託します。

こうして、永平寺を中心とする一派と、大乗寺を中心とする一派が成ることになり、しばらくは(室町末期にいたるまで)両者はまったく分裂状態であったようです。瑩山紹瑾(けいざん じょうきん・1268~1325)の弟子には、明峯素哲(めいほうそてつ・1277〜1350)。)と峨山韶碩(がさんようせき1275~1366・大乗寺に拠る)がいますが、特に峨山詔碩の門流が全国的に教線を伸ばしていったのでした。

ところで、晩年の道元は、福井山中に入ったわけですが、とりわけ冬の、あたり一面、白雪の世界は、道元の心と深く感応するものがあったようです。たとえば道元の漢詩に「西来の祖道、我れ東に伝う、月を瑩(みが)き雲を耕して古風を慕う、世俗の紅塵(こうじん・土ぼこり)、飛んであに到らんや、深山雪夜、草庵の中」(『道元禅師全集・一三巻・四九頁)とあり、あるいは和歌に「礼拝」と題して「ふゆ草も見えぬ雪のの白さぎはおのがすがたに身をかくしけり」(同・17巻・55頁)とあります。さらに『正法眼蔵』「梅華」の巻の奥付には、「…在越州吉田 県吉嶺寺、深雪参尺、大地漫々」(『道元禅師全集』・5巻・235頁)とあったりします。

このように、道元の著作にはしばしば雪景色が印象的に語られています。臨済宗の白隠慧鶴(はくいんえかく)は、坐禅時の心中について「只四面空蕩蕩地(しめんくうとうとうち)、虚豁豁地(きょかつかつち)にして、生にあらず、死にあらず、万里の層氷裏(そうひょうり)にあるが如く、瑠璃瓶裏(るりびょうり)に坐するに似て、分外に清涼に、分外(ぶんげ)に清涼(せいりょう)に分外なり」(『遠羅天釜(おらてがま)続集』=『日本の禅語録19 白隠』291頁)等と言っています。道元もそのような坐禅の境地をふまえて、実際にすべてがただ雪のみに埋もれた世界に接したとき、親しく通い合うものを見出していたのでしょう。

そうした道元の文章や詩歌は、当時の文芸、たとえば連歌の心敬僧都の氷や雪を愛でる美学等に影響を与えたとも目されています。

■道元の思想

道元は、宋に渡り、天童山で如浄のもとに修行して、一つの覚り体験を得たと言われています。このことについて、『三祖行業記』『建撕記(けんぜいき)』 といった伝記には、次のようにあります。

※三祖行業記 道元禅師・懐弉禅師・義介禅師の3人についてまとめて伝記にされたものであり、成立時期は義介禅師が示寂された延慶2年(1309)から、応永年間の間であろう。内容としては、これら3人の祖師の修学から悟道までを詳細に論じている点に特徴があり、悟道後については比較的簡明な内容である。

※建撕記 永平寺13世建綱禅師に対して、永平寺の檀家であった波多野通定(沙弥元忠)は、道元禅師200回遠忌を記念に、その伝記を編集して欲しいと願ったと推定されている(先に挙げた河村先生解題から)。そこで、建綱禅師は弟子であり、後に永平寺14世となる建撕禅師に行状記を編集することを依頼し、建撕禅師は『三祖行業記』『永平広録』『正法眼蔵(ただし60巻本及び12巻本である)』『正法眼蔵随聞記』などから適宜言葉を拾って、編年体としてまとめた。『道元禅師和歌集』も収録されている。

宝慶元年(1225)の夏安居(げあんご・夏(げ)の期間、外出せずに一所にこもって修行をすること)も終わりに近い頃、ある日の早暁坐禅の時、如浄は巡堂指導の折、一雲水(修行僧)が坐睡しているのを責めて、「参禅はすべからく身心脱落なるべし。只管に打睡して什麼(なに・何か)を為すに堪えんや」と大喝して警策(きょうさく、けいさく)を加えた。傍らにいて工夫に余念のなかった道元は、この言葉を聞いてはっとして一つの体験を得た。

※只管打坐とは。意味や解説。余念を交えず、ただひたすら座禅すること。▽仏教、特に禅宗の語。「只管」はひたすら、ただ一筋に一つのことに専念すること。「打坐」は座ること、座禅をすること。この禅問答で質問する側が「そもさん」と言い、答える側が「せっぱ」と言うのだそうで、

道元は早朝、如浄の方丈に上って、焼香礼拝した。如浄が、「焼香の事、作麼生(そもさん)」と問うと、道元は、「身心脱落し来る」と答えた。如浄はこれを聞いて、「身心脱落、脱落身心」と言った。

道元はこれに対し、「這箇(しゃこ・自分のこの体験)は足れ暫時の伎倆(ぎりょう・うでまえ。手なみ)、和尚、妄(みだ)りにそれがしに某甲(それがし)を印することなかれ」と述べると、如浄は、「吾、妄りに汝を印せず」という。道元は、「如何なるか是れ妄りに印せざる底」と問うと、如浄は「脱落脱落」と答えるのであった。このように、伝記によれば、道元はあるとき、身心を脱落する体験を得、如浄はその境涯に対して「身心脱落、脱落身心(身と心の束縛から自由になり、真に無我になりきった悟りの状態)」と言って認めたのでした。道元は、このことは一時的なかりそめのものかもしれないので、安易に認めないでくださいと願い出ますが、如浄はいわば間違いないといい、畢尭、「脱落脱落」といって肯定したとのことです。ただし、これらの 伝記は道元の寂後に編まれたものであり、道元自身の言葉によるものではありません。そこでこの記事の信憑性が問題になり、一部には道元にはこのような覚り体験はなかったと主張する学者もいます。果たしてこのことは、どのように考えるべきなのでしょうか。

たしかに道元は、覚(さと)ることを求めてやまない待悟禅を厳しく戒めました。坐禅の修行において、覚りをめざしてはならず、むしろ坐禅の当体(ありのままの本性)が覚りそのものであり、仏そのものであるといった見方を示します。このことについてはまた後に見たいと思いますが、こうした道元の思想的立場から言って、道元自身にも覚りというようなものはなかったはずだというのです。

なるほど道元はそのような見方に立っていたでしょうが、だからと言って禅修行の道に覚り体験があり得ないとは言えず、また道元自身がそうした体験を持ったことを否定しなければならないわけでもないと思います。このことに関して、道元自身が語るところを検証してみましょう。まず、『正法眼蔵』「面授」の巻には、次のようにあります。

大宋宝慶元年乙酉(いつゆう)五月一日、道元、はじめて先師天童古仏を妙高台に焼香礼拝す。先師古仏、はじめて道元をみる。そのとき、道元に指授面授するにいわく、仏仏祖祖、面授の法門現成(げんじょう)せり。…・‥

この、「はじめて道元をみる」というのは、わざわざ如浄に対して入室して焼香礼拝したことを受けてのことであり、特別の機会において道元の境涯を点検すべくはじめて見たということと解されます。道元は何か特別な事態を報告したかったからこそ、焼香礼拝したのであり、これに対して如浄は深く道元の境涯を洞察して、仏祖の境涯に達したことを認めたのでしょう、「仏仏祖祖、面授の法門現成せり」と肯定したのでした。このことは、道元にとって画期的な出来事だったようで、この巻の結びにも次のように記しています。

道元、大宋宝慶元年乙酉五月一日、はじめて先師天童古仏を礼拝面授す。やや堂奥を聴許(ちょうこ)せらる。わずかに身心を脱落するに、面授を保任(ほうにん)することありて、日本国に本来せり。(同・五巻・200頁)

ここにも、如浄にあることを肯定されたことが示されています。それも、身心脱落の体験があって、その認証を面授のなかにいただき、そのことを経て日本に帰ってきたというのです。ちなみに、このときのことについて、道元は『正法眼蔵』「仏祖」の巻に、「道元、大宋国宝慶元年乙酉・夏安居時(げあんごじ)、先師(せんじ)天童古仏大和尚に参侍して、この仏祖を礼拝頂宗することを究尽せり。唯仏与仏なり」(同・五巻215頁)とも記しています。とすれば、道元にはやはり、ある覚り体験があつたのであり、それは「身心脱落」という言葉で語られるべきものであったと言えると思うのです。

禅修行のなかに覚り体験があり得ることを、道元は他にもさまざまな仕方でもらしています。たとえば、「正法眼蔵随聞記』(巻三)には、次のような言葉が見えます。

一日、示云、…予、後に此理を案ずるに、語録公案等を見て、古人の行届を怠り、戎冒やみな二れ幸吉た は迷者の為に説き聞かしめん、皆、是、自行化他の為に無用也。只管打坐して大事を明め、心(の)理を明めなば、後には一字を不鮎とも、他に開示せんに用い和郎笥故に彼の僧、畢苧て何用ぞとは云いけると。是、真実の道理也と思て、其後ち語讐を見る事をとどめて、一向(に)打坐して、大事を明め得たり。(同・一六巻・一七八頁)

ここには、道元自身が一向に打坐して、やがて「大事を明め」たことがあったことが語られています。また、同じ『随聞記=巻五)に次のようにもあります。

一日、示云、古人云(いわく)、霧の中を行けば、不覚(おぼえざ)(るに)衣(ころも)しめる。よき人に近づけば、不覚(るに)よき人となる也。昔、倶てい和尚に仕えし、一人の童子の如きは、いつ字し、いつ修したりとも早手、不覚(れ)ども、久参(きゅうさん)に近づいしに、悟道す。坐禅も、自然(じねん)に、久しくせば、忽然(こつねん)として大事を発明(ほつみょう)して、坐禅の正門(しょうもん)なる事を、知る時も有べし。(同・16巻・229貢)

ここには、「忽然として大事を発明して」ともあります。しかもその事があるからこそ、坐禅が仏道の「正門」であることの証拠になると言っています。

また、特に日本に帰ってきて当初は、坐禅のなかで身心脱落すべきことを強調しています。『普勧坐禅儀』には、

所以(ゆえ)に言を尋ね語を逐(お)うの解行(げぎょう)を翻(ひるがえ)し、須(すべから)く廻光返照(えこうへんしょう)の退歩すべし。自然(じねん)に身心脱落し、本来の面目現前せん。(いんも)なることを得んと欲わば、急ぎ坐禅を務むべし。(同・14巻22頁)

とあります。『弁道話』 にも、

宗門の正伝にいわく、この単伝正直の仏法は、最上のなかに最上なり。参見知識のはじめより、さらに焼香・礼拝(らいはい)・念仏・修懺(しゅうさん・懺悔の法を修して 身心を清浄にする)・看経(かんきん・声を出さずに経文を読むこと)をもちいず、ただし打坐(たざ)して身心脱落することをえよ。(同・1巻・7頁)

とあります。これらは、禅の覚りが身心脱落(解脱と同じ意味で、一切のしがらみから脱して心身共にさっぱりした境地を言う。一切を放下し、何の執着もない自由無碍の精神状態である境地を言う。一切を放下し、何の執着もない自由無碍の精神状態である)のことであることを物語っています(ただ、その後、道元は、待悟禅(悟りを待ち望み悟りさへすれば坐禅に用はない、自分が今苦しんで坐禅をしてゐるのは暫く悟りを得るまでの事だと誤った考えの禅をいう)の弊害を考え、坐禅そのものが身心脱落そのものであるというように、説き方を変えていくことも認められます)。

さらに、禅道における覚りの様子について、『正法眼蔵』のなかに、道元は次のように語っています。まず、「渓声山色」の巻の一節です。谿声山色(1)(けいせいさんしき)

※慧可断臂(えかだんび)の故事 禅宗の高僧慧可は、嵩山(すうざん)の少林寺にいた達磨(だるま)に教えを請うたが、達磨は面壁(めんぺき)するばかりであった。慧可はある大雪の夜、雪の中に立って自分の左臂(ひじを)切り落として求道の決意のほどを示し、それによって教えを授けられたという故事から。

白隠(左) 雪舟(右) 慧可断臂図

阿耨菩提(あのくぼだい)に伝道授業(じゅごう)の仏祖おおし、粉骨の先蹤(せんしょう・先人の事業の跡)即不無(ふむ)なり。断臂(だんぴ・切なる求道の思いを示すこと)の祖宗まなぶべし、掩泥(えんでい)の毫髪(ごうはつ)もたがうることなかれ。各各の脱穀(だっかく)をうるに、従来の知見解会(げえ)に拘牽(くけん)せられず、廣劫未明(こうごうみみょう)の事(じ)、たちまちに現前す。恁麼時(いんもじ・このようなとき)の而今(しきん・今の一瞬)は、吾も不知(ふち)なり。誰も不識(ふしき)なり、汝も不期(フゴ)なり、仏眼(ブツゲン)も覰不見(ショフケン)なり。人慮(ニンリョ)あに測度(シキタク)

▶︎現代語訳

仏の無上の悟りを師から伝えて、それを人々に授けた仏や祖師は数多くおられます。そのために粉骨砕身された先人もありました。慧可が自分の臂を断ち切って達磨に教えを乞うたという、その志を学びなさい。また、釈尊が前世に於いて、燃燈仏のために自分の髪を解いて泥に敷いたという、その志に少しでも背いてはいけません。各人が解脱を得る時には、従来の知識や見解に係わりなく、遥か昔の万物発生以前の様子が、忽ち現れるのです。その時の今の様子は、自分も知らず、誰もが知らないのです。あなたも知ることが出来ないし、仏眼も窺い見ることが出来ないのです。まして人間の思慮で推し量ることなど出来ません。

固い殻を脱して、従来の知見等を超えた、まったく新たな事態に出会うというのです。それは、誰であれ対象的に捉えることのできない世界だといいます。あるいは、「自証三昧」の巻に次のようにあります。

或従経巻(わくじゅうきょうがん)のとき、自己の皮肉骨髄を参究し、自己の皮肉骨髄を脱落するとき、桃花眼晴(とうかがんぜい)づから突出来相見せらる。竹声耳根(ちくせいにこん)づから霹靂相聞(びゃくらくそうもん)せらる。 (同・7巻28頁)

自己の皮肉骨髄(人の意見をどう受け止めるべきかということ)を脱落すると、主客未分( 人間は自他の区別がない主客未分の状態で生まれ、やがて自我が目覚め、見る「私」と見られる「世界」という分離を自覚するのだという)のあり方で、感覚等が現前するというのでしょう。このように、道元にとってはどこまでも脱落するという言葉が、覚り体験のただなかを示すのにもっとも親しい表現だったのでした。

ここに出る「桃花(とうか)」「竹声」とは、禅門に伝わる霊雲桃花(れいうんとうか)・香厳撃竹(きょうげんげきちく)の話(わ)に由来するものです。霊雲は、あるとき山道を歩いていて、ふと里に桃の花が満開に咲いているのを見て覚ったといいます。香厳(唐、鄧州香厳山の智閑禅師)は、あるとき墓の周りを掃除していて、掃いた小石が飛んで竹に当たって音がしたのを聞いて覚ったといいます。道元はこの見色明心・聞声悟道の二つの話を好んで語り、『正法眼蔵随聞記』巻五、『正法眼蔵』「渓声山色」「仏経」「自証三昧」などにおいて言及しています。「仏経」の巻には、「桃花をみて悟道し、竹響(ちくこう)をききて悟通する、および見明星悟道(けんみょうじょうごどう)、みなこれ経巻の知識を生長せしむるなり」 (同・五巻・108頁)とあります

大事を明らむる時節、四季同時なり。就中(なかんずく)、春は則ち霊雲(れいうん)、桃花を見て大事を明らめ、秋は則ち香厳(きょうげん)、翠竹を聞いて、大事を明らむ。霊雲和尚、一時(あるとき)桃花洞において、豁然(かつねん)として大事を明らむ。……また香厳和尚は、……一日閑暇の日、道路を併掃する次、沙礫(されき)を迸(とば)して竹に当たって響きを発する時、忽然として大事を明らむ。(同21巻292頁)

と述べ、しかも「今日の人、須(すべから)く両貝の芳躅(ほうちょく・先人の業績・事跡)を慕うべし」とまで言っています(同・11巻・194頁)。

これらからすれば、道元は決して覚りということがあり得ることを否定していたわけでなく、その体験は脱落という言葉が親しいものであり、道元自身はまさに身心脱落(身と心の束縛から自由になり、真に無我になりきった悟りの状態)の体験を得ていたと見ることができるでしょう。

■道元の世界観

前に、道元は必ずしも覚り体験を否定したのではなく、その表現は道元にとって身心脱落、または脱落という表現が親しかったことを見ました。脱落あるいは透脱の語を、道元は前節こ見た例のはかにも、以下を見ることができます。

この功夫の把定(はちん)の月ふかく、年おおくかさなりて、さらに従来の年月の功夫を脱落するなり。脱落せんとするとき、皮肉骨髄おなじく脱落をはん肯(けん)す、国土山河ともに脱落をはん肯(けん)するなり。このとき、脱落を究竟(くきょう)の宝所として、いたらんと擬しゆくところに、この擬到はすなわち現出にてあるゆえに、正当脱落の時、またぎるに現成する道得あり。心のちからにあらず、身のちからにあらずといえども、おのずから道得あり。すでに道得せらるるに、めずらしく、あやしくおぼえざるなり。(『正法眼蔵』「道得」=同・4巻・67頁)

ここには、坐禅の修行をずっと続けていると、いつしか自己と世界とを脱落し、しかも脱落したままにとどまらず、むしろ脱落すると同時に発語(ほつご・道得)するなど現実世界によみがえることがあることが説かれています。その発語は、自ずからのものだといいます。なお、「道得」とは、「道(い)い得た」ということ、いわば真理そのものを言語表現し得たことなのですが、道元にとつて「道得」とは、言語活動のみにとどまらず、むしろ脱落を背景にしての、今・ここの身・心のかけがえのないはたらきのことなのでした。しがたって、次のような教えも説かれます。

もし、世尊の有言、浅薄(せんぱく)なりとせば、拈花瞬目(ねんげしゅんもく)も浅薄なるべし。世尊の有言、もし名相なりとせば、学仏法の漢にあらず。有言は名相なることをしれりといえども、世尊に名相なきことをいまだしらず、凡情の未脱(みとつ)なるなり。仏祖は、身心の所通みな脱落(とつらく)なり、説法な有言説なり、転法輪す。これを見聞して得益するものおおし。(『正法眼蔵』「密語」=同・5巻74頁)

ここに、仏祖の身心の活動のすべては、脱落であると同時に真理を表現していて、その意味で説法であり言葉であり転法輪にもほかならないとの見方が示されています。こうして、仏祖においては、その生死のすべてが脱落にして現成なのです。

諸仏の大道、その究尽するところ、透脱なり、現成なり。その透脱というは、あるいは生も生を透脱し、死も死を透脱するなり。このゆえに、出生死あり、人生死あり、ともに 究尽の大道なり。捨生死あり、度生死あり、ともに究尽の大道なり。現成これ生なり、生これ現成なり。その現成のとき、生の全現成にあらずということなし、死の全現成にあらずということなし。 (正法眼蔵:全機」=同22巻・93貢)

ここでも、諸仏の活動において、生死への出・入、生死の済度と超越、そのすべては、透脱=脱落においてなされているのであり、その脱落は直ちに現成であるとされています。さ第五章 鎌倉新仏教の思想らに 『正法眼蔵』 「山水経」にも、

而今(しきん)の山水は、古仏の道現成(どうげんじょう)なり。ともに法位に住して、・・・・朕兆未萌(ちんちょうみぼう)の自己なるがゆえに、現成の透脱(とうとつ)なり。(同・3巻227貢)

等とあります。今、眼前にする山、むしろ主・客を脱落して自己と一つになっている山は、永遠の真理の説法そのもの(古仏の道現成)であり、そのことに関して「朕兆未萌(双葉の萌えいずる以前)の自己なるがゆえに、現成の透脱なり」と、やはり「現成の透脱」という言葉が見えます。

こうしてみれば、身心脱落は自ずから脱落身心なのであり、覚り体験とはいわば「脱落即現成」とも言うべき事態の自覚のことと言えるでしょう。ここに、道元の世界観の核心があると言えると思います。前に道元は一面、雪が埋める世界を描いていることを紹介しましたが、実は道元の美学は、冬にとどまるものでもありません。やがて一輪二輪、梅の花がほころぶ、そこにこそいのちの真実があることを次のように指摘しています。

雪裏の梅花は一現の曇花(どんげ)なり。ひごろはいくめぐりか我仏如来(がぶつにょらい)の正法眼晴(しょうぼうがんぜい)を拝見しながら、いたずらに瞬目を磋過(さこ)して破顔せざる。而今(しきん)すでに雪裏の梅花まさしく如来眼晴(にょらいがんせい)なりと正伝し、承当(じょうとう)す。これを拈(ねん)じて頂門眼(ちんもんげん)とし、眼中晴(がんちゅうぜい)とす。これすでに天上天下唯我(てんじょうてんげゆいが)独尊(どくそん)の眼晴なり、法界中尊なり。(『正法眼蔵』 「梅花」=同・5巻・224頁)

「雪裏の梅花」、これまた「脱落即現成」の消息を物語っているでしょう。「脱落即現成」とは、脱落するとただちに現成するということにとどまらず、本来の我々の自己は、実は脱落において現成している存在であることをも意味するものです。このことは、ふつうの仏教教理に即して言えば、自己は執着された実体的存在として存在しているのではなく、空性を本性として今・ここのかけがえのない自己として成立しているということにもほかなりません。その自己の存在の構造について、道元は 『正法眼蔵』「現成公案」 の巻に、実に巧みな比喩を用いて語っています。

うお(魚)水をゆくに、ゆけども水のきわなく、鳥そらをとぶに、とぶといえどもそらのきわなし。しかあれども、うおとり、いまだむかしよりみずそらをはなれず。只用大(ようだい)のときは使大(しだい)なり、要小(ようしょう)のときは使小(ししょう)なり。かくのごとくして、頭々(とうとう)に辺際(へんざい)をつくさずという事なく、処々に踏翻(とうほん)せずということなしといえども、鳥もしそらをいずればたちまちに死す、魚(うお)もし水をいずればたちまちに死す。以水為命(いすいいめい)しりぬべし、以空為命(いくういめい)しりぬべし。以鳥為命あり、以魚為命あり。以命為鳥なるべし、以命為魚なるべし。このほかさらに進歩あるべし 修証あり、その寿者命者(じゅしゃみょうしゃ)あること、かくのごとし。(同・一巻・55頁)

いうまでもなく、空・水は脱落、鳥・魚は現成に相当するでしょう。我々のいのちは、その意味で、もとより「脱落即現成」のあり方のなかに成立しているのであり、このことをふまえて、「只管打坐」のなかにその自覚の時節の到来もあり得るのでした。

なお、この身心脱落の語に関して、道元が如浄の言葉を収録した『宝慶記』二十九には、「砥管打坐の功夫を作し、身心脱落し来るは、乃ち五蓋(がい)・五欲等を離るるの術なり」(同・16巻229頁)とあります。ここでは坐禅の方法のうちに身心脱落するのであり、このとき煩悩を離れるのだという言い方になっています。ところが、同じ 『宝慶記』十五には、

堂頭(どうちょう)和尚、示して日く、参禅は身心脱落なり。焼香・礼拝・念仏・修懐・看経を用いず、砥管に打坐するのみなり。(同・16巻・20頁) 堂頭和尚、示して日く、身心脱落とは坐禅なり。砥管に坐禅する時、五欲を離れ、五蓋を除くなリ。(同・16巻・20頁)

通親-母-藤原伊子.jpg)

.jpg)