■崇高なる風景(スイス時代)

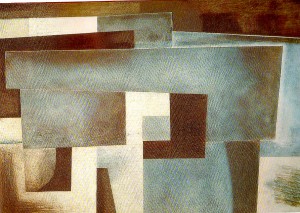

1950年代の末になると、静物のテーマはもうニコルソンにとってそれほど強い魅力をもたなくなった。おそらくそれは、1958年の引っ越しのせいで環境が変わったからだろう。彼は、海辺のセントアイヴスからスイスの山に囲まれたティチーノに移った。岩山と湖が大地と海に取って代わり、風景は、起伏に富むというより激しく切り立ったものとなった。《アルゴリス≫は、スイスで制作され、ニコルソンが描いた遅ればせのキュビスム風静物画の大作群では最後に位置する。1960年以降は、彼の主な関心は、レリーフを彫ることに移っていった。

1958年3月に三番目の妻フェリシタス・フォグラーと一緒に引っ越してきたときはスイスに短期間しか暮らさなかった。しかし、その風景は1920年代にすでになじんだものであった。今度の滞在では、ニコルソンとフォグラーは、ルガーノ湖の近くに住むのではなくもっと荘厳なマッジョーレ湖を選び、彼らはロンコの小さな家に仮住まいをした。ニコルソンには描くことに専念できる適当なアトリエがなかったので、その年の夏、《アルゴリス≫を制作するもっと大きな家に移った。黒を混じえた深い茶色が、たぶん山に囲まれた新しい環境を反映して、《ヴァル・ドルチア≫のようなイタリア的な作品にある影よりも暗い影を伴っている。この《アルゴリス≫には、山の麓に広がる湖面のような、明るい青も使われている。テーブル面の水平性と中央に塊のある構図は、

の先触れとなり、垂直に立っていたり横に転がっていたりして重なり合うさまざまな物の複雑さは、1966(ゼナー・コイト2)≫に先行する。

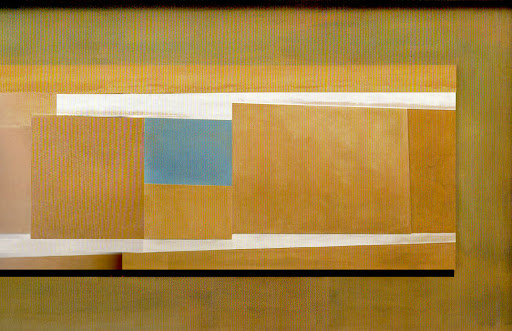

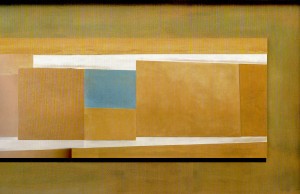

《1960.2(氷—褪せた—-青)≫ 《1966(ゼナー・コイト2)≫

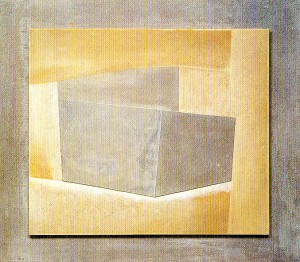

材料をあらかじめ用意できるほど十分に収入を得られるようになって、ニコルソンは、レリーフ制作用のボードをまとめて注文した。ボードは、裏にバック・ボードを糊付けして反らないよう桟(さん)で化したパヴァテックスでできている。ニコルソンはそのボードをかそりの刃で削る。《氷一槌せた一青≫について彼は、ハーバーリードにこう書いている。「私は、およそ3456枚のかみそりの刃をつた。故意に荒々しくしてある表面から始め、それを1インチ(25.4mm)ずつ削っていかなければいけないのだ。そんな調子でやっていと、材料のなかに入りこむのにきわめて都合のいいチャンスが言れる」。エイドリアン・ストークスに打ち明けたところによると、かれは、ボードにのみをふるい、ぼろきれで絵具を表面にすりこみ、、たたびまた擦(す)り取っていった。

≪氷—褪せた—青≫は、冬の風景を呼び起こす。1959年のリド宛ての手紙でニコルソンは周囲の環境をこう書いている。

この風景に打たれ陶然としています。山は言うに言われぬ白味がかった茶色と大量の雪に彩られ、その向こうに、見たことも一 いような空の青に映えて、くっきりと堅く円い形態と壮麗な雪の白さが輝いている。今朝は、すぐ反対側の山に、ほっそりした透明で金色の三日月が昇っていた。この一文は《1960.2(氷—褪せた—青)≫が完成するわずか2ケ月前書かれ、この堂々としたレリーフに匹敵する、詩的な力のこもっこ言語作品である。

ニコルソンは、風景の本質をつかもうと全力をかけている。彼は「中に入りこん」で、自分が働きかける材料とともに在ろうとすることを通して、風景の本質をつかみ取ろうと努める。月景が呼び起こす感情がレリーフの内部にこめられているかのようで、そのために、成果として表れるのは、表面的な描写などではなく、内部から発散する風景の実体の表現とでも言うべきものとなる。

ニコルソンは、画趣に富んだ美しい風景から崇高な風景への移行を果たした。18世紀イギリス風景画では「画趣に富んだ」、つまりピクチャレスクという言葉は、それに関連する一連の特別な事を従えた言葉であった。風景画というものは、ある程度の変則な部分を含んでいたり、洞窟や廃墟を描いたり、あるいは野原、年場、森、川などで風景に変化がつけられたりすると、ピクチャレスクなのであった。それは、見て喜ばしく、観照的なものでありながらそれでも身体的な体験というより視覚的なものに留まっていた。

ニコルソンの1950年代の静物画は、まさにそうした多様性をもってしたが、1960年代には、過去にターナーがそうであったようにスイニの山岳に着想を得たニコルソンは、崇高さを表現する条件を具えるべきレリーフを制作したのである。作品の大きさがそこでは重要な働きをしている。そしてこの時期には、ニコルソンは、大作のレリ−フをつくりだす手段と条件を手中にしていた。大きさであれ筆遣いであれ、彼の仕事が大ぶりであること、形態を溶かすほどの光の明るさ、ときには容赦ないほどに平坦さを欠いた表面、自然の広大さに匹敵するこうした画面に向き合ったとき見る人が感じる畏れ、画家が感じている沈黙、それらが崇高さの特性となっている。これを見る人は、風景に踏みこみ、それに吸引されていく。彼より年少のセントアイヴス時代の仲間ピーター・ラニヨンがまた別の画法で行っていたのとまさしく同じように、紛うこともなくニコルソンの後期のレリーフには現象学的な側面がある。 レリーフの実際の大小がどうであれ、そのスケールは叙事詩的な雄大さをもっている。要素のひとつひとつが、幾世紀にもわたる自然の変化、人為の介入、太古からの時の経過、そして消えていった文化を語る。ニコルソンの風景に対する態度は、風景への新たな理解の仕方を示している。はじめの数十年間彼は、風景を表すのと同じ効果をもったものとして、レリーフを離れたところから見ていたが、いまは風景とオブジエとは識別しがたくなっている。

ニコルソンは実際にそこに住み、それを咀嚼し、それとひとつになった。色彩は、そこに塗りつけられたように見えるのではなく、作品に深くしみこみ、その内部にあるように思える。レリーフは、ターナーの晩年の荘厳な絵画のように、光とエネルギーの根源と化している。割れ目や岩脈が走り、苔に覆われた岩、震動による傷跡、風、雨、霜、雪の効果、鏡のように平らかな湖、森林の途絶える斜面と露出した岩塊、霧と細雨、日の出と霞、それらがみな、これらの感覚的なレリーフ作品のうちに喚起される。スイス時代のレリーフは、彼のもっともすぐれた仕事のなかでも、形式と技量と作用が統一されたものである。画歴のごく初期からニコルソンは、表現と思想の追求をするのに絵画を用いてきた。その思想とは、見た目の外見の向こうにある内的な現実についての考えである。ニコルソンは風景を描いたのではなく、風景独自に具わつたリアリティを明らかにして、それに匹敵するものを創造していったのである。これら晩年のレリーフは、そうした考えの最終的な解答となつている。

そうはいっても、ニコルソンの風景は、すべてスイスに特定されるわけではない。彼のレリーフには、ヨーロッパを旅した幅広い体験が印されている。ブルターニュ地方のドルメンの巨石遺跡、ギリシアの島々の明るい光と輝かしい白い家、古代ギリシアの厳かな円柱と門、イタリアのオリーヴ畑と鉄分を含んだ赤い土、それに風が渡るヒースと岩の荒野が広がるコーンウォールの記憶さえも、一挙にではなく、時を違えて、すべてが彼のレリーフを彫る仕事にもたらされる。たとえば、《氷・・・褪せた・・・青≫は、マッジョーレ湖周辺ばかりでなく、1948年にニコルソンが訪れたブルターニュのロクマリアケにある平らな石を上部にもつドルメンをも思い起こさせる。また、

《1964(リミニとウルビーノの間の谷)≫

は、明らかに特定の場所(イングランドとスコットランドの境界一帯)とつながっているが、1950年代以降たびたび訪れた境界地方をも暗示する。この作品のもや、あるいは色調自体が、境界地方の海沿いに広がる平地の平坦さに相当していると見える。ひとつの体験が、十分に濾過され、消化されて、ニコルソン自身が、それをおそらく無意識のうちに自分の作品に一体化するには、しばしば何年もの時を要した。

1961年に湖を見下ろす高地ブリッサーゴに注文した家が完成し、ニコルソンとフォグラーは、そこに引っ越した。眺望の開けた窓からは湖が直接見渡せ山々を見上げられ、いくつかの四角い空間を連ねた、白いモダニズム風の家であった。ニコルソンのアトリエは、中庭越しにあり、オリーヴと棕櫚(しゅろ)の木が植えられた小さな芝生に面し、斜面を下ると湖に出た。光は明るいけれど、風景が押し入つてくることはなかった。

1960年代のレリーフのいくつかは、さらに細長くなつた。このことは部分的には、眺望を横長に見せて切り取り額縁に入れてしまう居間の見晴らし窓のせいかもしれない。

≪1966(ゼナー・コイト2)≫

のような作品は、題名こそコーンウォールの墓地から取られているが、画面は間違いなくマッジョーレの風景に対抗させようというものである。1964年2月9日付リード宛ての書簡にニコルソンは、新居からの眺めをこう書いている。

雪を被つた深く暗い茶色の山々、夕暮れに奇跡的な光を湛える 青白い空、眼下の暗い青の湖、その間に漂う明るい霧、地平線 にはわずかに光を受けた雲、こうしたすべての光景の前に立つ 冬の木々。これが実際、私にとっての本当のティチーノ(スイス)です。それは夏ではないのです。「45]

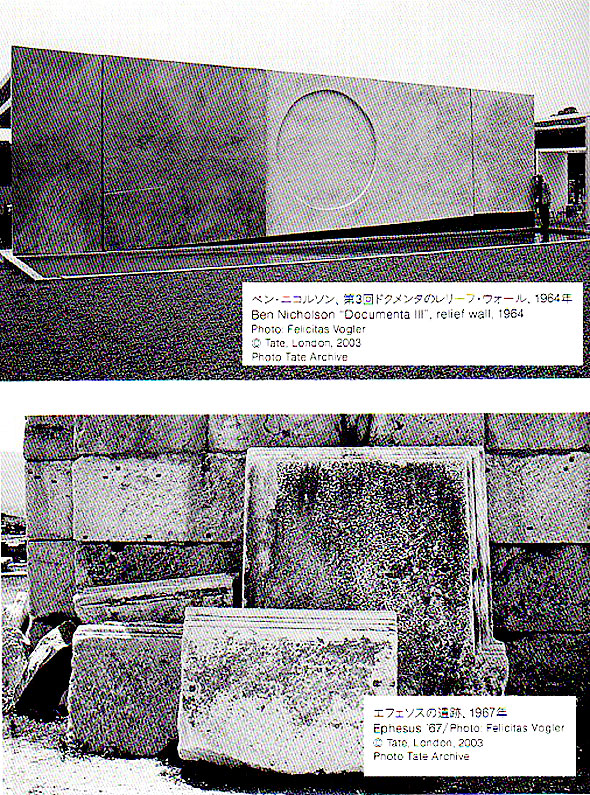

水平性は、壁に掛けられる作品ではなく壁そのものであるレリーフをつくりだそうという、ニコルソンが長年抱いていた願望からも由来しているのかもしれない。彼は、それを1964年のドクメンタ展で実現した。それからというもの、モニュメンタルな大きさをもつ一群のレリーフが制作されていく。

横長のレリーフ、実際には1960年代半ばまでのレリーフはすべて、水平であれ、垂直であれ、そこから少し傾いているのであれ、真っ直ぐなエッジをもつた形態で構成されている。曲線を使う場合、1950年代の絵画に用いていたような輪を描く緑ではなく、張力と弾力を生みだすゆるい曲線が用いられる。1960年代初めのレリーフは、アーチや門の要石のように、要所にはめこまれ堅くしまつた四辺形の形態で成り立っていた。1960年代終わりと70年代に入ると、そうした硬さから解き放たれて、曲線が主導権を取ろうとしだす曲線による効果は、一方でそれまでの記憶を留めるかのように、厳かさ、穏やかな静かさの感じを維持しながらも、開放的な印象をつくりだすことになった。それらのレリーフは、カルナックに立つ列石や古代ギリシアの建造物と同じく、自然と歴史の手で損なわれた跡を明かしているように見える

晩年のレリーフでニコルソンは、ふたたび絵筆も使って、大まかに幅広く色を塗りだした。そのため絵具の層は、均一でなく、1960年代のじっくりと処理した絵具を擦りつけたレリーフよりも表情豊かになっている。

1960年代の末、ニコルソンは、自分が美術の主流から孤立していると感じはじめていた。フォグラーとともに定期的にヴェネツィア・ビエンナーレを訪れていたし、ドクメンタ展にも参加していた。しかし、ブリツサーゴの高みにある家は、大きな自動の門で訪問者をたじろがせ、約束がないと入れなかった。セント・アイヴスの共同生活はもうなかった。リード、ストークス、ヴィクター・パスモア、ヘロンらとは交友を保っていたし、イタロ・ヴァレンティ、ジュリウス・ビシエ、マーク・トビーら、新たに友人も得たが、イギリスに帰りたい気持ちが募ってきた。1969年に、テートでの回顧展が開かれ戻る必要もでてきたので、一度帰国した。フォグラーとの結婚生活も困難をきたすようになり、1971年にはついにイギリスに帰ってスイスに戻ることはなかった。レスリー・マーティンの世話になってまずケンブリッジに住み、最終的にはロンドンに落ち着いた。ケンブリッジでアンゲラ・ヴエレン=トーントと出会い、彼女はそれからのニコルソンのイギリスや海外への旅行に連れ添った。

最後の開花

ニコルソンの最晩年の絵画とレリーフはハムステッドで制作された。それらの作品は、往々にして脆さ(はかないとさえ言えるかもしれない)と活気の両極で緊張を見せる。

≪1974(月の出)≫

≪1974(月の出)≫

では彫られた四辺形は、石のように着色され、表面は粉をふいたように白く、ホイスラー風のゆらめく光が作品にしみこんでいる。先にも引用した「石の色を石から切り離すことは不可能だ」とのニコルソンの考え方を、これほど完璧に例証する作品はほかにないだろう。自在に絵筆を動かした地の部分が、調子は高いけれど補完的な対比をなしながら、繊細に風化作用の効果をはどこした形態を取り囲んでいる。しかし同じ〈重要なのは、木の幹に頭文字を彫りこむように、作家がいることを証かす、画面に軽く刻まれた円形である。ニコルソンは、1930年代のレリーフにも、この精神的な形態である円を使っていたが、50年代になるとわずかな例外を除いて、円形は大方見当たらなくなっていた。1960年代の末頃には、ふたたび現れるが、晩年の作品での円形の使い方は、直接的で簡潔になり、それまでとまったく違っているように思える。

生涯最期の10年間、ニコルソンはもうー度ドローイングに集中した。風景、静物、あるいはその二つを組み合わせたもの、それらが彼の主題であった。それはあたかも自らの最初の基盤に戻ったかのようである。彼は、1970年代にはよく旅をした。昔よく行った所、古い友だちを訪ね、周囲に眼を凝らし、紙に向かって鉛筆取り、しばしば予め用意した油彩を軽く塗り、驚くほど生気に満ち、ドローイングを生みだしていった。長い年月にわたってニコルソンは、ある場所の性格と個別性を捉える、すぐれた才能を示してきた

晩年の静物を描いたドローイングは、概略をつかんで処理しており、しばしばどこか人間臭い。彼は、筆先がフェルトの日本製の筆記用具、ペンテルのペンをよく使い、それで鉛筆の灰色の練深く強い黒を得ることができた。

フェルト・ペンの柔らか一楽しみ、輪郭線を引くにも広い範囲に影をつけるにもそれを七た。影は、ほかの方法では得られなかったさまざまな光とテクスチャーの感じをもたらしてくれるように、縞の緑で表されている。また彼は、新しい色を使い、自然にはない色なので数十年間放棄していた色もふたたび使うようになった。そのなかでは深紅色や藤色が目立つドローイングの多くは小さなものだが、描かれた対象のすスケールは堂々として、存在感とその性質はほとんど人間的である

ニコルソンは、どこに住んでも、彼の絵に登場する家庭用品大切なコレクションを携えていった。それは長いあいだの友であり、晩年のドローイングは、そうした物の存在に暖かく血の通った人間性を吹きこんで、その真価を明らかにしている。そうした家庭品は、子どもの頃に愛着を覚え、それらを通して人間存在の本を理解しようと生涯にわたって大事にし仔細に見つめてきた、忠実な道連れであった。

1960年代後半のレリーフは、公表すべく制作された主要な作で、長い画歴の最後を飾っている。それに対し、晩年のドローイグは、内密な個人的な内省である。自らの生涯を振り返り、少年時代と父親を思い返しつつ、ニコルソンは自らの内部に立ち返ったかのようであった。1963年に彼は、父から受けたものをつぎのように認めている。

しかしもちろん、私は私の父のおかげを多大にこうむっている。とくに、彼の詩的な思想と静物という主題がそうだ。静物は、キユビスムから受け取ったのではない。そう考えている人もいるそうだが。そうではなく私の父から受け取ったのだ。彼の絵描きとしての仕事からばかりでな〈、非常に美しい縞模様や斑点のある水差し、マグカップ、ゴブレット、八角形や六角形のグラスといった彼が集めた品々からも静物の主題はやって来た。家のあこちにこうした物が見つかることは、私には忘れがたい幼少時代の経験だった。

生涯の最後に、子どもの頃に暮らした所に近いハムステッドのピノグリムズ・レインに住んで、こうした物に囲まれ、ニコルソンは自からの出自に返った。父からの忠告をけっして忘れなかったように。ドローイング、ドローイング・・・ただドローイングすることだけだ。 翻訳 山梨俊夫 (神奈川県立近代美術)

追加参考資料

■[美術]山梨俊夫『現代絵画入門』

山梨俊夫『現代絵画入門』(中公新書)を読む。きわめて優れた現代美術論だ。いままでこの優れた美術批評家を知らなかった不明を恥じる。山梨は長く神奈川県立近代美術館で学芸員をしていた。調べてみたら、同館で行われた田淵安一展も早川重章展もジャコメッティ展もみな山梨の企画だった。

本書の副題は「二十世紀美術をどう読み解くか」、このとおりの内容だ。山梨は 第1章「絵画の変身-絵画の自立」をマレーヴィッチから始める。ついで「空間の物質化」としてブラックが語られる。「20世紀の絵画は、大きな底流とし て、それ自体が物質的な存在として自立している事実を抱えながら成立してきた。絵画は絵画であり、それ以外でなく、そのことが絵画の最大の強みであること をあからさまに表明してきたし、いまもそれは変わらない」。

第2章は「場としての美術-絵画の向こう」と題されている。