■日本建築の形-I

■日本建築の形-I

▶︎日本建築の形

斎藤裕

日本は木の国である。古代の日本人は深い緑に取り囲まれ、山や森とともに生きてきた。そして、木を使って住居や宮殿、宗教建築を建ててきた。今や当たり前の鉄やガラス、コンクリートが普及したのは、せいぜいこの100年の話である。どの国もどの民族も、周囲にある自然資源を利用しながら、その土地の自然条件に適応した技術を培へ特徴ある建築の形を生みだしてきた。今も昔も、自然条件の差異は個々の文化に反映され、独自性を育むもっとも大きな推進力である。

日本では、地震は不可避である。また、初夏から晩秋には必ず台風に襲われる。さらに、降水量が多い。温暖湿潤な気候のため、植物が旺盛に成長する。森林率は今でも国土の約7割を占めている。このような自然条件を利用し、あるいは適応しつつ、日本建築の形はどのように育まれ、成立してきたのだろうか。

▶︎二つの永遠・・・伊勢神宮と法隆寺

日本建築の歴史は、木造建築の歴史である。おとぎ話『三匹の子豚』では、藁や木の枝でつくった家は吹き飛ばされ、煉瓦造の家だけが残る。一方、日本では、台風や地震で何度倒壊しようとも、火災で焼失しようとも、ふたたび木で建てなおしてきた。それはひとえに、森林資源が豊富で、手近にある材料だったからである。

石や煉瓦ではなく、木を使った建物に恒久性を求めるとき、日本では古来二つの方法が併存してきた。一つには、世界最古の木造建築・法隆寺のように、1,000年以上の歳月に耐える建物をつくる方法である。

もう一つは、伊勢神宮のように、定期的に造替することで、半永久的にその原形を伝え残していく方法である。方法は違っても、こうして法隆寺や伊勢神宮は1,300年以上の命脈をつないできた。

そもそもヒノキの良材が手に入り、それで建ててきたことが、日本の古建築が持ちこたえてきた第一条件といっても過言ではない。寺社建築にヒノキ以外の材木、ケヤキなどが使われるようになるのは、その大径材が少なくなった中世、特に大鋸や台鉋などの道具が発達した桃山時代以降である。

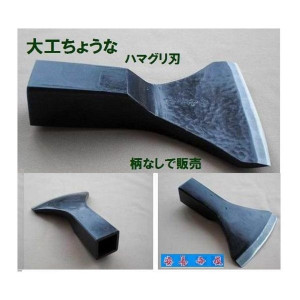

ヒノキは九州から福島まで分布し、日本と台湾にしかない木で、腐朽菌に強いフェノール成分を多く含む。腐りにくく、白蟻といった虫害にも強くて、優れた強度と耐久性を持つ。さらには、加工がしやすい。ヒノキは真っ直ぐに木目が通っているので、斧やクサビを打ち、山で割ってちょうな やりがんなから引き下ろすことができた。それを手斧(ちょうな)や槍鉋(やりかんな)できれいに仕上げたのである。産地によって特徴に差はあるが、色味がよく、木目は緻密で肌に光沢があり、芳香がある。

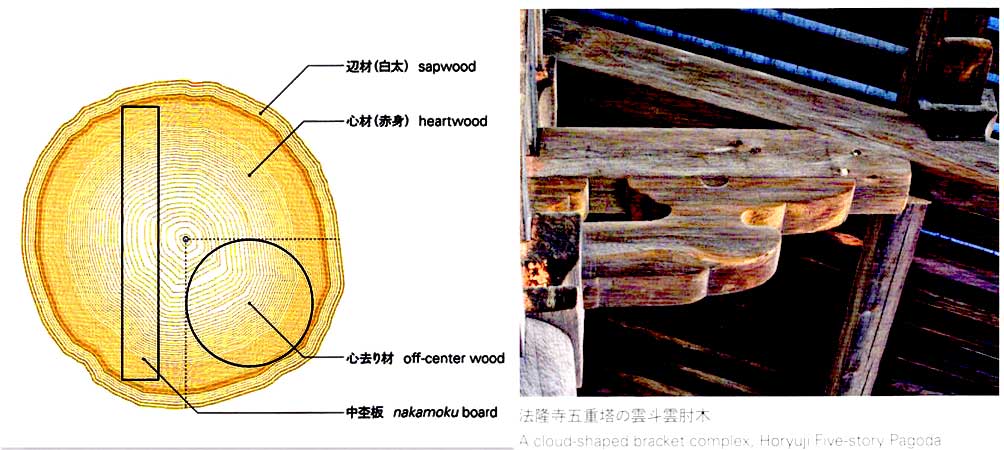

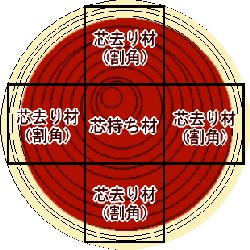

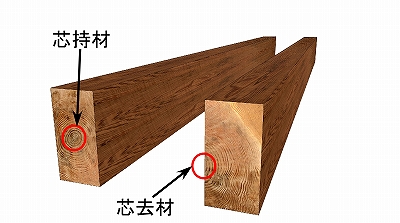

古代には樹齢1,000年以上、直径2m以上、高さ40m以上もあるようなヒノキの大木が、西日本を中心に少なからず生育していたことは想像に難くない。法隆寺の金堂や五重塔では、樹齢1,500年は下らないヒノキの心去り材が用いられている。心去り材とは、年輪の中心まわり(樹心)をはずした材のことで、この木取りで大きな板や太い柱を取るのは、かなりの大径木(だいけいぼく)に限られる。

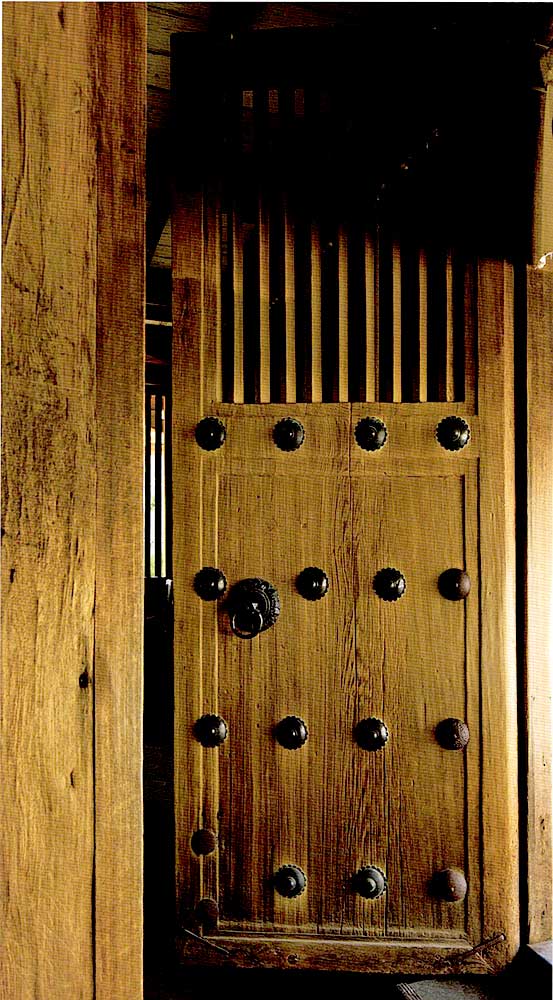

たとえば直径30cmの円柱を取るのに、心持ち材であれば直径40cmの丸太があれば取れるが、心去り材であれば1mは必要となる。同じ生育条件下と仮定して、心去り材と心持ち材もこしの樹齢は3倍も違ってくる。法隆寺金堂の裳階扉は幅1m、高さ2.7m、厚み8.4cmの一枚板(上図)だが、これに使われたヒノキの直径は、しらた辺材(白太・しらた)部分を除いているから、少なくとも1.3m以上はあったはずだ。樹齢が高くなればなるはど年輪幅は密になり、腐りにくい心材部分が多くを占め、強度は増す。その心去り材(しんざりざい)は強靭で腐らず、干割(ひわ)れが少ない。だからこそ法隆寺の、あの見事な一枚板の扉が成り立つ(上図)。

今見ると、扉に塗られていた丹(に・硫化水銀鉱、すなわち辰砂(しんしゃ)の色)の塗装は剥落し、細かく美しい中杢(なかもく)が槍飽の削り跡とともに浮かび上がっている。1mmにも満たない木目を見ていると、その巨木の立ち姿や太古の森を想像することができる。

▶︎素材と技術

法隆寺の西院伽藍は、大陸、とくに朝鮮半島の影響が強いといわれるが、ヒノキの大径木(だいけいぼく)を心去り材で使うのは、日本だけで可能となった手段である。大陸由来の様式や建造技術を踏襲しても、素材が違えば、当然その特長を活かすかたちで改変したところがあったはずである。

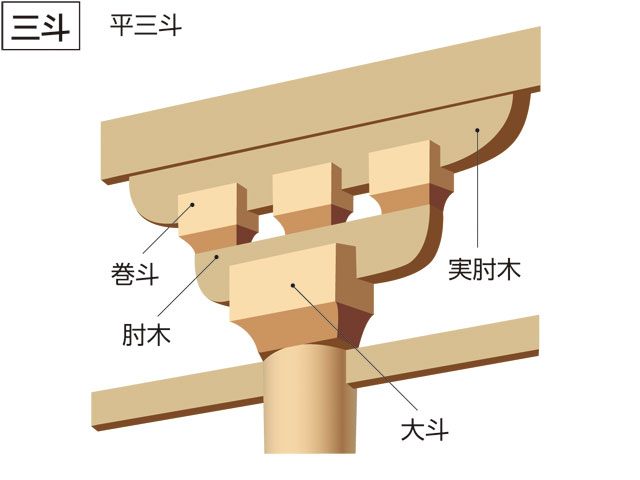

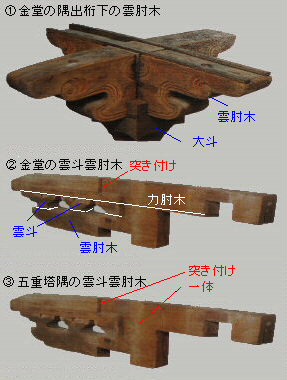

法隆寺の金堂や五重の塔では、のちの唐様式に倣った薬師寺東塔や唐招提寺金堂の三手先斗栱(みてさきときょう)のように、小部材に分けた組物を用いず、一木造の斗栱(雲斗雲肘木・くもとくもひじき・)とする。同時代の中国や朝鮮にはこれと同じ形 の組物があったかどうかは、比較できる遺構がないのでわからない。ここでいえるの大径材が採れる環境にあったからこそ、斗(ます)と肘木(ひじき)を一体化する発想につながったことである。

小さな部材を組み合わせてつくる三手先斗栱は、力を分散させつつ荷重を柱へ伝える方法で、大径材の少ない大陸で発達した方法である。

他方、法隆寺金堂の雲斗雲肘木をつくるには、直径1.5mはある大木が必要となってくる。そんな雲斗雲肘木が表わす力の流れは、じつに簡潔明瞭である。昭和の大修理の際、隅垂木、尾垂木の軒を支える材が屋根の重みで湾曲し、垂れ下がっていたのを、瓦や屋根土を降ろすと垂木がもとの姿にもどったという話がある。創建時の工匠は、ヒノキが持つ独特の粘りやしなやかさをよくわかっていたのであろう。西院伽藍は、607年に創建され、670年に焼失し、その後710年までの間に再建されたと考えると、そこにはほぼ100年、四代、五代ほどの世代交代がある。最初の建造に朝鮮渡来系の職工集団が関わったれても、日本特有の素材であるヒノキを扱う経験値は、少なくとも再建時にはすでに十分に積み重ねられていたのではないか。

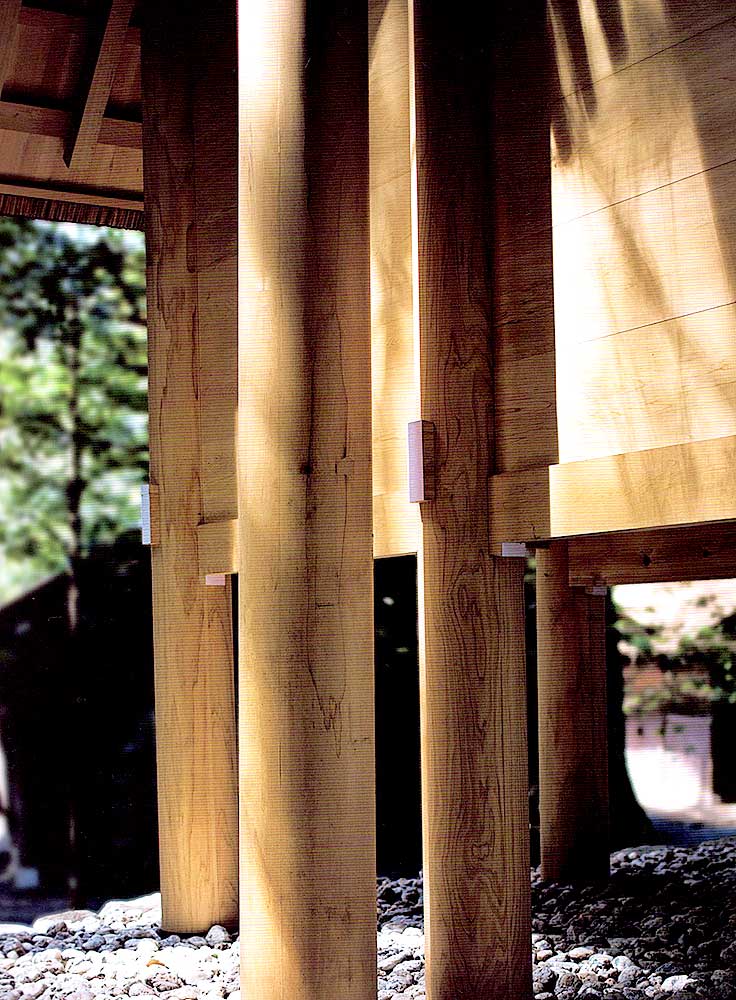

一方、伊勢神宮のヒノキは樹齢200年から800年のものが主要部分に使われているであろう。塗装をしない素木造(しらきつくり)とするため、遷宮(せんぐう)された社殿のヒノキの瑞々(みずみず)しさ、清潔感は神々しいばかりで、いつの頃からか日本人のヒノキ信奉を象徴するものになっている。柱などの太い材は心持ち材である。柱は掘立式で地中に埋めこまれており、ここにも腐りにくいヒノキが選ばれる理由がある。だが、時とともに、いくらヒノキであろうとも腐食は進む。それでも20年で建てかえ時期が来るのかといえば、建物の寿命としてはまだ持つであろう。

一方、屋根の萱葺の耐力久性は20年が限度である。屋根が腐って雨漏りすれば、建物は急激に傷む。それでは屋根だけ葺きかえればよいではないか、となる。だがそこには、人を育て、形を伝えるというもう一つの目的がある。

20年で1サイクルというのは、もとの形を維持するのに有効な制度である。形の存続は、人と素材の育成と表裏一体であり、技術や信仰の継承でもある。若くして造替(ぞうたい)にかかわれば、その後、複数の造替を経験する機会はあるし、一族の二代、三代で知識や技術が共有される。それを30以上ある式年遷宮の「祭」を通して、大勢の人が関わりを持ちながら、信仰、しきたり、型、形、技術などが伝えられる。若いときは、小さな社の建造から始まり、経験を積むにつれて大きな社を任されるという具合であろう。ただ20年ごとの造替は、木材の豊富な日本だからこそ発想され、長年にわたって実現したものである。そのなかには再生材も何部か含まれる。両宮正殿の棟持柱は削りなおされて宇治橋の大鳥居となり、さらに末社などで再利用されることはよく知られている。それをどのようなかたちでどの程度使うかは、時代時代の状況によって変化するだろう。だが、幾度にもわたって材が活用できるのは、やはりそこにヒノキが適切に使われているからであり、遷宮を支えてきたのがヒノキという木であった。

▶︎屋根裏から始まる日本化

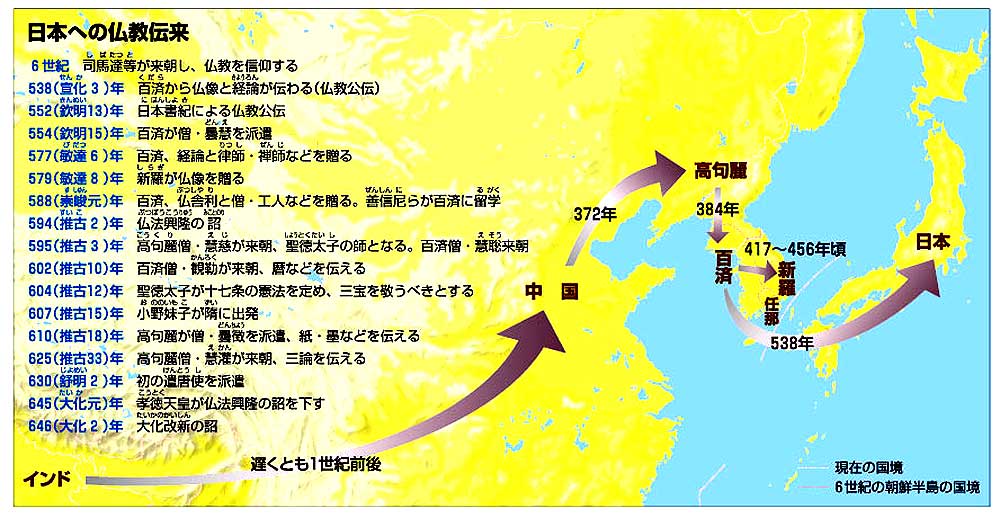

日本では、6世紀半ばに朝鮮の百済から仏教が伝えられ、飛鳥から奈良時代のおよそ200年間、朝鮮や中国の建築様式で次々と寺院が建てられた。仏教の隆盛は教義の信仰とともに大陸文明を日本にもたらし、建築においても大陸の水準を目指して計画法、構造、意匠、技術が吸収され、日本建築の基礎が築かれた。

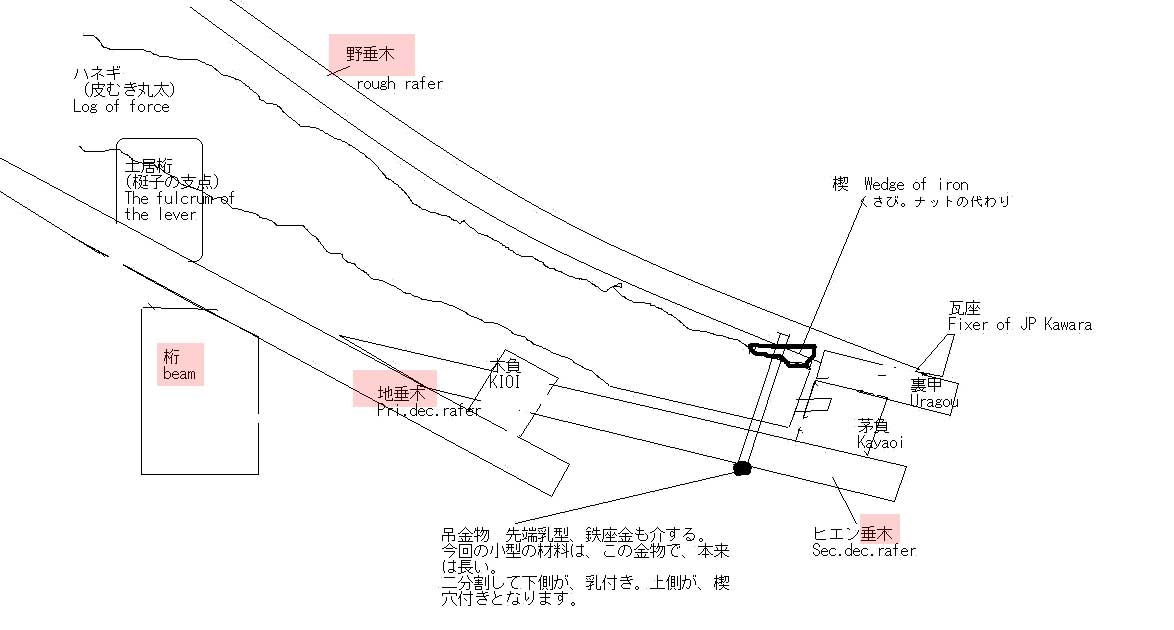

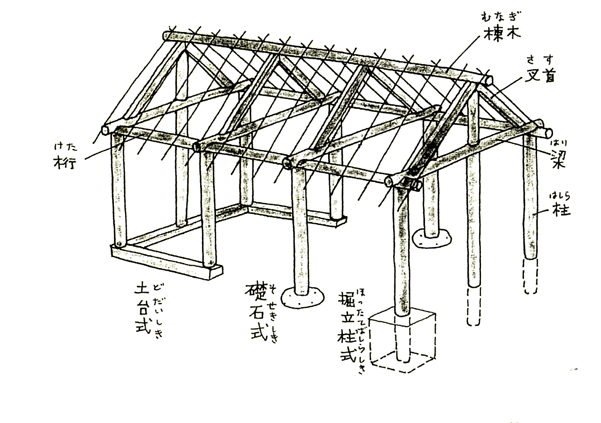

では、日本古来の建築と大陸様式の寺院建築との大きな違いは何だったのだろうか。それは屋根である。大陸様式は屋根に瓦を葺く。その構造技術は、瓦屋根の重い荷重を支えるために編み出されたものである。基壇を築き、礎石を置き、その上に柱を立てる。一方で、屋根荷重は垂木と梁でいったん受けてから柱へと伝えられる。組物は軒を大きく広げて深い軒裏をつくるとともに、垂木にかかる荷重を斗(ます)や肘木(ひじき・社寺などの建築で、柱の上方にあって上からの重みを支える横木)で何段階かに分散させながら柱に伝える。

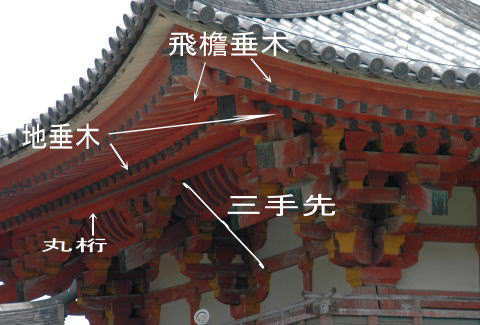

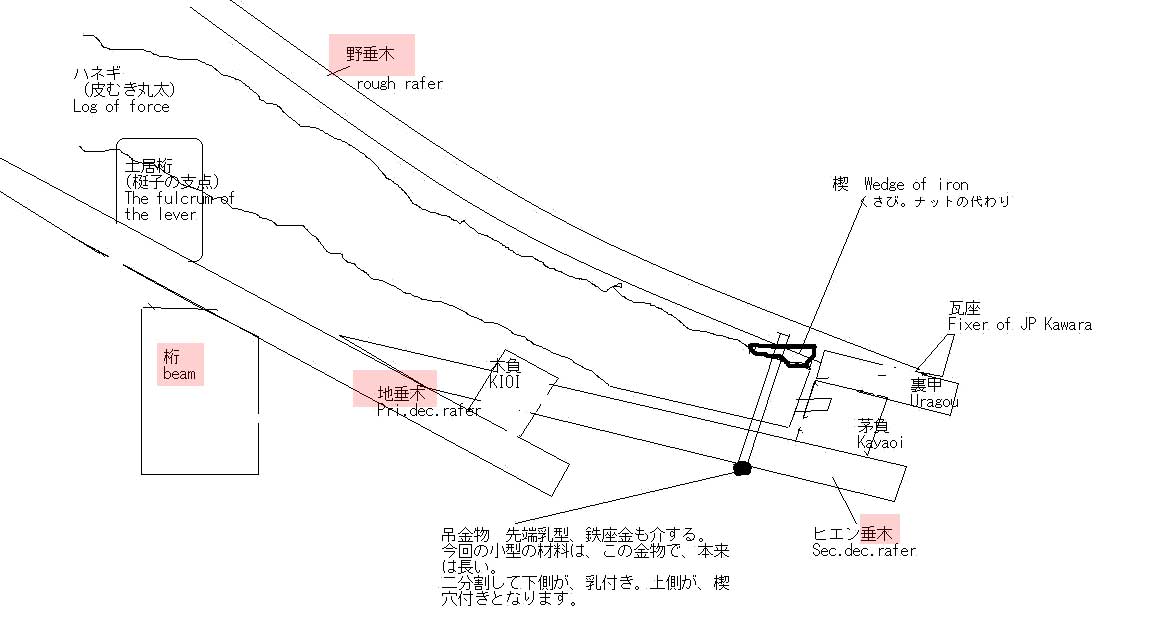

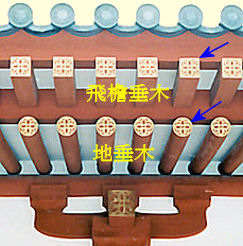

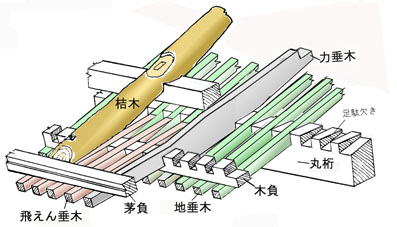

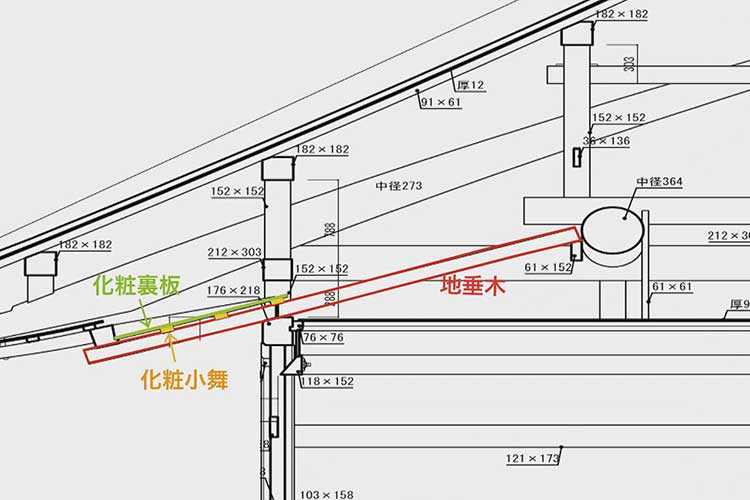

ここで、どこまでが大陸式で、どこからが日本的表現なのかを考えるとき、垂木(たるき・屋根板を支えるため、棟から軒に渡した木)の形式と形態は有力な手掛かりを与えてくれる。一重か二重 か、平行か扇状か、円形か角か、軒の荷重を受けているか、受けていないか。さらにいえば、垂木の部材寸法、地垂木と飛槍垂木の長さの差、斗棋(とぎ・神社建築などで深い軒を支える組物)の大きさや柱間寸法と垂木寸法との関係、反りのある、なしなど、多くの情報を提供する。

たとえば、唐招提寺金堂を例に挙げよう。寄棟造の大きな瓦屋根が載り、地垂木が円、飛楯垂木が角形断面で、三手先斗棋を組み、唐様式を踏襲した天平時代の金堂形式を残す建物といわれる。創建当時の堂を再現した模型や修理時の写真を見ると、地垂木は見えるところのみを円形断面とし、小屋組のなかは角材のままとする。中国や朝鮮の垂木材は細いマツの丸太を用いるが、木材の豊富な日本では、仏堂を建てるには太い材を割った心去り材を用い、円形断面を得るには、槍鉋を使って削りながら形を整えなければならなかった。日本の素材使いからいえば、角垂木の方が合理的でつくりやすい形だったのである。にもかかわらず、唐招提寺金堂では、見える部分だけであっても円形とし、「地円飛角(地垂木の断面が円、飛檐垂木が角という、垂木の古式の形をあらわす)」の軒裏をつくっている。

この垂木は、唐様式を理想とした時代の価値観を今に物語る証といえる。円形の地垂木は平安時代忙入ると方形に近づいていき、やがて角垂木が配置されるようになる。

垂木が軒の荷重を受ける構造材なのか、荷重をほぼ受けない化粧材なのかは、日本建築の大きな転換点となる。なぜなら、それが屋根と軒の形に大きな影響をおよぼしたからである。寺院建築で、法隆寺のように垂木が構造材として機能したのは、大陸様式が伝えられてからち平安中期までとなり、さらに、重源(1121−1206)が宋の様式を取り入れて大仏様を導入した鎌倉時代初期となる。

平安時代の中頃、990年に建立された法隆寺の大講堂では、化粧垂木(構造材か否かは関係なく、軒下から見える垂木の総称)とは別に、その上に急勾配の野垂木をかけて屋根を葺き、天井のなかに見えない小屋組(野屋根)をつくる構造とした。これによって屋根荷重を野垂木と地垂木で分担できるようになり、さらに、屋根の勾配を急にして雨仕舞をよくしたり、化粧垂木の勾配を屋根勾配に左右されずに決められるようになり、軒の出を延ばせるようになった。こうして法隆寺の大講堂以降、野屋根をもつ構造が一般化し、日本に独特の深い軒裏空間がつくりだされていく。

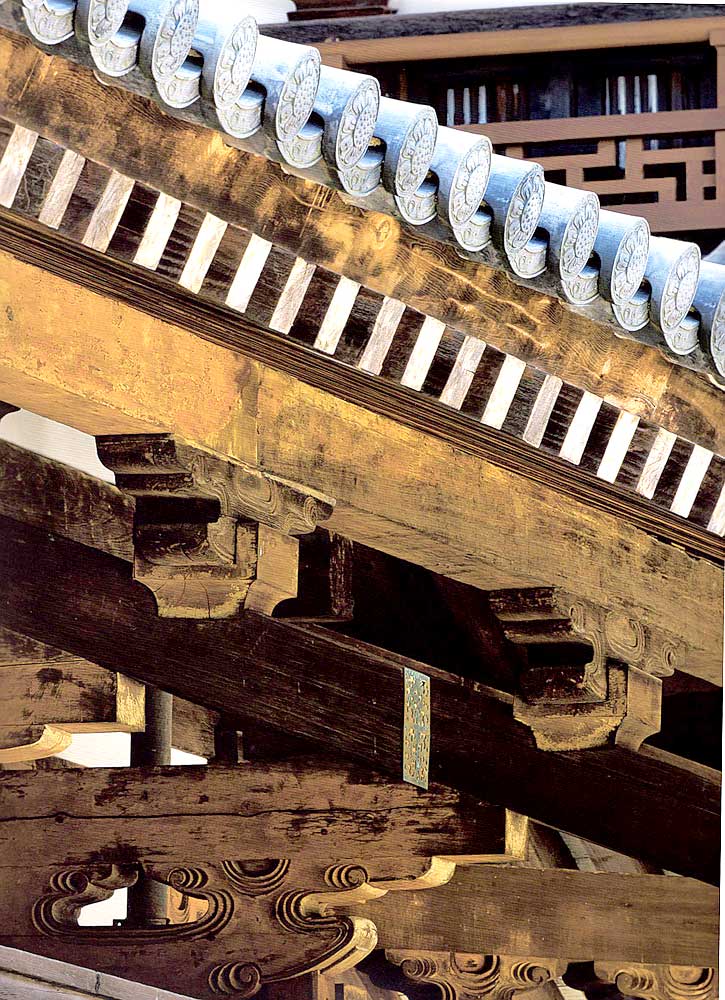

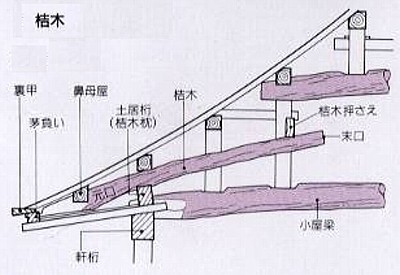

さらに平安末期からは、野屋根の空間を利用して「枯木」と呼ばれる太い斜材の片持梁を入れ、てこの原理を利用して軒を支えるようになった。垂木が支えていた屋根荷重は枯木に肩代わりされるようになって、化粧垂木は構造上、ほぼ支持力を持たせなくてもよくなり、文字通り化粧となっていった。また、化粧垂木の勾配はゆるくなり、長くゆるやかに張り出した飛櫓垂木は軒先を軽やかにし、軒裏の空間は穏やかな光に満たされて、下方にまわる緑とともに水平線が強調される姿となった。

降水量の多い日本では、大きな傘となる屋根をかけ、深い軒をつくり、風雨にさらされないつくりにしなければならない。そのもっとも洗練さよてさきれた例が、石山寺の多宝塔である。上重は四手先(よてさき)斗棋(とぎ)を組み、塔身とほぼ同じ長さで軒を長く延ばす。勾配はゆるく、軒先は軽快に反り上がり、軒下には「木の華」とでも呼びたくなる美しい組物が放射状に整然と並び、そこには光が射している。これは枯木が小屋組に入っているからこそ可能となった、軽快で伸びやかな屋根であり、軒である。

枯木は日本ならではの着想といわれ、マツ材が使われるが、マツはヒノキより2割ほど曲げ応力に強い。概して木の強度は応力に対し、曲げ、圧縮、引っ張り、剪断の順で弱くなる。適材適所とはよくいわれるが、まずそれよりも各応力に適した形が考案されて、木造建築の部材ができあがっている点が重要である。その部材の基本形には、必ず木の原理が働いている。曲げを有効に活用したのは桔木 ( はねぎ )や虹梁、圧縮は柱や束(つか)、引っ張りは通肘木(とおしひじき)や長押(なげし)、剪断(せんだん)の対応には舟肘木(ふなひじき)である。

特に、木は繊維と直角方向から集中的に加わる力(剪断力)にいちばん弱いので、舟肘木はそれを大きな面積で受けて力を分散させ、座屈を防ぐ方策でにどふんある。構造的な対処以外にも、木口、鼻先、表面には丹や胡粉を塗り、干割れ、腐れ、防虫、防水対策として、意匠と一体化させながら、木を長きにわたって持たせる手法が考えられてきた。地震と版築 日本の自然現象のなかで、雨とともに建築に大きな影響をおよぼしてきたのが地震である。この不可避の破壊力に対して、どのような対策が取られてきたのであろうか。

奈良時代には、すでに大陸からもたらされた礎石式が導入されていたにもかかわらず、伊勢神宮をはじめ、内裏や貴族の邸宅では、古来の掘立式で建物が築かれていた。では、掘立式が礎石式とくらべて未熟で原始的な工法かというと、決してそうではない。これは地震や台風の際、建物に加わる水平力に強く、むしろ日本の自然条件には合ったやり方といえる。

掘立式といっても、地中に穴を掘り、土に柱を挿して埋めるだけではない。そこには必ず根固めという作業がある。1.5mほど地面を掘って地固めをし、地中に石や木の板を据えて柱を立て、柱の周囲に石を入れて埋めていく。この方法は鉄道線路の割石と同様、石の角が互いに力を相殺しつつ分散させる。掘立式はまわりが固められているため、柱の位置が固定されるので、その点で石の上に立つ礎石式よりも地震や台風には有利といえる。

一方、法隆寺では地山まで土をはぎ取り、その上に版築(はんちく)をして地盤を固め、途中で礎石を置き、さらに版築を重ねて礎石のまわりを固め、柱を立てている。版築とは、まず割石を敷き詰め、その上に石灰を混ぜた粘土と小砂利をつき固めて10cmから15cm厚の層にし、さらに砂を敷いて同じ作業を繰り返して1mから2mほど重ねた地業である。中国から伝わったといわれるが、日本では古墳の基礎固めにおいてすでに使用が確認されており、さらに法隆寺以降、時代が下ってからも寺院建設時の地盤強化に必要な基礎だった。これは地盤整備・改良というだけでなく、建物の下に免震層をつくり、地震の水平力の揺れに共振しない仕組みである。今でいう免震構造に近い。この版築地盤が、地震対策に有効であることを先人たちはよく知っていたのであろう。

■円柱がつくる祈りの空間

本書で取り上げている建築をひとことで括るとすれば、円柱文化の建築ということになる。そこは木太い円柱で構成された、祈りの建築空間である。円柱文化の建築は、有史から鎌倉時代あたりで転換期を迎え、鎌倉を境に室町以降は角柱の文化へと移行する。

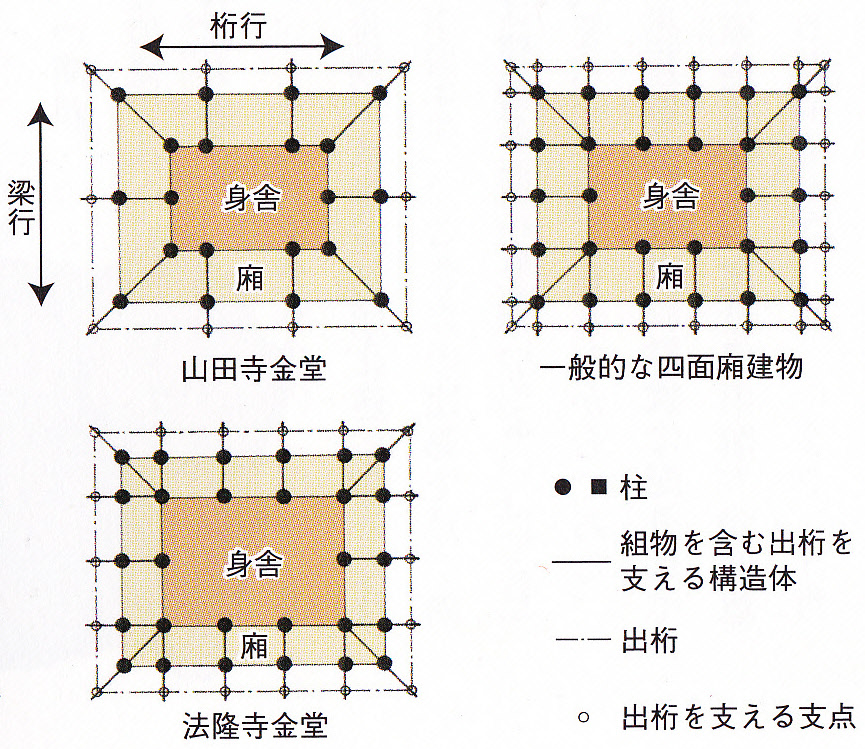

祈りの建築空間には、主従がある。主となる神や仏のための空間と、従となる人間のための空間である。あるいは、ルイス・カーン(1901~1974)の言葉を借りれば、仕えられる空間と、仕える空間である。古代の寺院では、堂は全面的に仏のための建物で、いわば仏の住まうところと見なされた。そこには人間が入る余地ははとんどつくられておらず、仏に仕える人間は、堂の外側やその周囲で祈りを捧げるものとされた。ここに空間の序列化が生まれる。当然、内側は主体となる神・仏の空間、外側は客体となる人間の空間となるが、外側の従の空間をつくるとき、「庇」という独特な方法を用いて内部空間が拡張された。

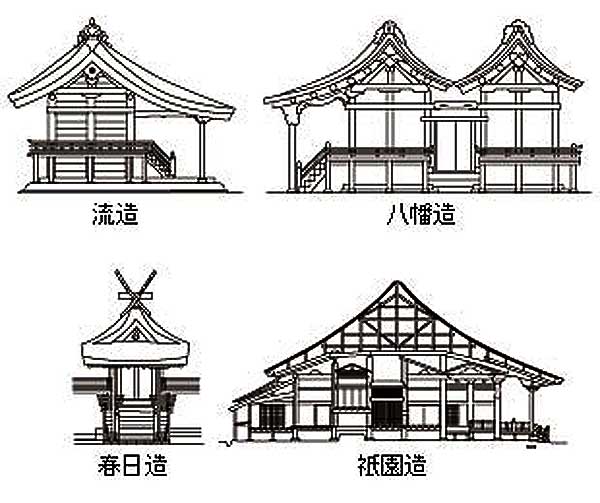

庇の空間にはいくつかの形がある。古代の仏堂臥唐招提寺金堂でもや見られるように、柱を二重にめぐらせて立て、中心部分(身舎・もや)とその周囲に取りつく部分(庇)で構成された。また、三併寺投入堂のように、庇を周囲や前後に差し掛けて空間を拡張する形があり、さらに中心部分(身舎)と庇を一連の屋根でつなげたものに、厳島神社の両流造(りょうながれつくり)や宇治上神社の拝殿がある。また、裳階と呼ばれる差し掛け屋根のついた囲いを外周に取りつける例は、法隆寺金堂や五重塔においてすでに見しょうどうられ、平等院鳳凰堂や東大寺金堂はその代表例である。正堂に対する礼堂、内陣に対する外陣という形もある。室生寺金堂、東大寺法華堂、東大寺二月堂に見られる。

主従空間の関係は、建築の構成要素についても明確に分けられ、日本建築をつくる際の法則性をつくりだしてきた。柱の形状や太い細い、天井や床の高低差やその形式(たとえば、格天井や化粧屋根裏、板床や土間床)によって、空間の主従の境界が明示される。そのとき、神や仏を直接取り囲む空間には、必ず円柱が使われる。円柱とは、聖なる空間を形づくる正式な柱である。日本では、円柱をつくるのは丸太の四つ割りから八角、十六角と、斧や手斧で斫(はつ)ったり、槍鉋で削ったりする工程を経て円にするため、手間をかけてつくらなければならない。つくる過程からも、円柱は特別な柱の形であり、それが立つことで形成される空間は特別な場所となる。

また、法隆寺の金堂や五重塔の裳階には角柱が使われているが、これは裳階が人間の用に資する従の空間であるためで、機能面からは、東大寺法華堂・正堂建物を保護したり、風や光を入れたり、外観の均衡を図る目的でつけられた付加物であるからである。さらに平安時代に入ると、裳階や庇に面取りした角柱が使われるようになる。三彿寺投入堂のところでも述べたように、面取り柱は、もともとは円柱を略した仕上げであり、時代が下がるにつれてその初源的なあり方は消えていき、面取り幅は小さくなる。材幅に対して、平安時代1/5前後、鎌倉時代1/6~1/8、室町時代1/8~1/10、桃山時代1/10~1/12、江戸時代1/12以上がその目安である。平等院鳳凰堂(平安時代)の裳階が1/5.7、宇治上神社拝殿(鎌倉時代)が1/7.25、銀閣寺東求堂同仁斎(室町時代)が1/10、園城寺光浄院(桃山時代)の縁側の柱が1/11となる。概して、面取りが大きければ大きいほどざっくりとした大らかな印象となり、小さくなればなるはど繊細できっちりした感じになる。この小さなディテールの寸法には、その時代らしさを反映するプロポーション感覚が表わされており、逆にいえば、その時代らしさをつくるのが面取り寸法なのである。

神や仏の境界を形づくる円柱空間は永遠性を求める聖域であり、それは時代を経ても大切に守られてきた。一方で、その周囲をめぐる人間のための空間は、様々な形をもって付加され、変化し、多様な空間の形式、差異化を図るディテールを生みだしていった。神と人間との関係を空間において序列化し、秩序を形成していく過程は、日本建築の空間発展史そのものといえるだろう。

⬛︎時代背景

伊勢神宮は正式には「神宮」といい、皇大神宮(こうたいじんぐう・内宮・ないぐう)と豊受大神宮(とようけだいじんぐう・外宮・げぐう)を中心とする別宮、摂社、末社、所管社を含めた125社の総称である。内宮は天照大御神を、外宮は豊受大御神を祀る。天照大御神は日(太陽)にたとえられる神であり、皇室の御祖神とされ、豊受大御神は天照大御神の食事をつかさどる神であり、日本人の主食である米をはじめとする衣食住、ひいては産業の恵みを授ける神とされる。

内宮は伊勢湾に注ぐ五十鈴川の右岸に位置し、その背後に広がる神路山および島路山と呼ばれる山々を宮城とする。外宮は高倉山の北麓、内宮より西北約5キロの地点に位置する。神宮の創祀は今から2,000年以上さかのぼると伝えられるが、社殿を含めて現在のような祭祀形式が確立する時期は、7世紀後半の天武・持統朝の頃と考えられている。平安時代後期に編纂された『太神宮諸雑事記(だいじんぐうしょぞうじき)』に、690(持統天皇4)年には内宮の遷宮が、692(同6)年には外宮の遷宮が記録され、一般にこれを式年遷宮の初回と数える。式年遷宮とは、一定の期年で新殿を設営し、そこにご神体を遷す祭儀である。

神宮の式年は20年どとと定められており、1,300年以上にわたって連綿と営まれてきた。室町から戦国動乱期(15世紀−16世紀)に中絶期間を経たが、2013(平成25)年で第62回を迎えている。神殿に隣接して同じ広さの宮地が用意されており、式年どとにかわるがわる一方の敷地を用いて、まったく同じ姿形で建てかえられ ようでんる。造替は内宮・外宮の正殿をはじめとする社殿、五重(外宮は四垂)の垣、門、さらには別宮以下の諸社、鳥居、宇治橋にいたるまで順次行われる。

正殿は唯一神明造と呼ばれる神宮独特の形式で、柱は根元を地中に埋めこむ掘立柱とする。材はすべてとヒノキである。構造柱のほかに、正殿の中央、床下に掘立式で心御柱が立つ。平面規模は正面3間・側面2間、切妻造、萱葺、平入り、棟木の上には堅魚木を並べ、破風の先端が延びて交差する千木がそびえる。

ヒノキの用材は、古代から13世紀末までは背後の宮城を御杣山(みそまやま・神宮の用材を採る山林)としたが、鎌倉時代末には良材が不足し、以降はおもに木曾のヒノキが用いられている。大正時代からは200年計画で古代の御杣山の復元が図られ、五十鈴川上流の山で植樹と手入れが行われている。第62回式年遷宮では、御造営用材全量の23%が約700年ぶりに神宮の宮城林から供給された。

⬛︎特徴と見どころ

場の力、形の力、素材の力。さらに、それを保つ人の力。伊勢神宮の神さびる佇まいは、これらの力が不可分なかたちで作用し合って生起する。場の力を喚起するのは、様々な触媒である。神域へと導く古杉繁る参道。苔むす岩。奥の山々から湧き出でて海へとつながる川の流れ。千年の森。悠久の時間の感覚と、循環・再生を繰り返す自然のもつ生命力の連想が、日本の神の観念と重なり合う。

杉木立のなか、社殿は素木(しらき)のヒノキと萱茸という一見素朴な材料でつくられ、環境との調和を見せる。一方で、この素朴さの趣はまた、洗練とも共存する。素材の精を活かしたかたちで、質感の美しさが引き出されている。幾何学的で力強い唯一神明造は、起源を古代の高倉に見る説もあるが、その単純明快な形は抽象性を帯び、神殿建築として結晶している。四重・五重の垣や様々な結界は、禁忌や畏れの感覚を触発し、そこから見え隠れする奥の気配が、神の存在を予感させる。

20年どとの式年遷宮は、まるで生き物が新陳代謝するように、社殿に若々しい生命力を吹きこみ、その形を半永久的に保存し、伝えてきた。長い時間軸のなかで、20年を節目にして人と素材を育てる。そして、材木は山から伐り出すだけではなく、旧社殿の用材を削り直して再生し、巧みに再利用してその命を使い切るのである。造替に代から代へと伝授され、受け継がれてきた思想、情報、技術は膨大なものであり、計り知れないはど貴重なものである。

■時代背景

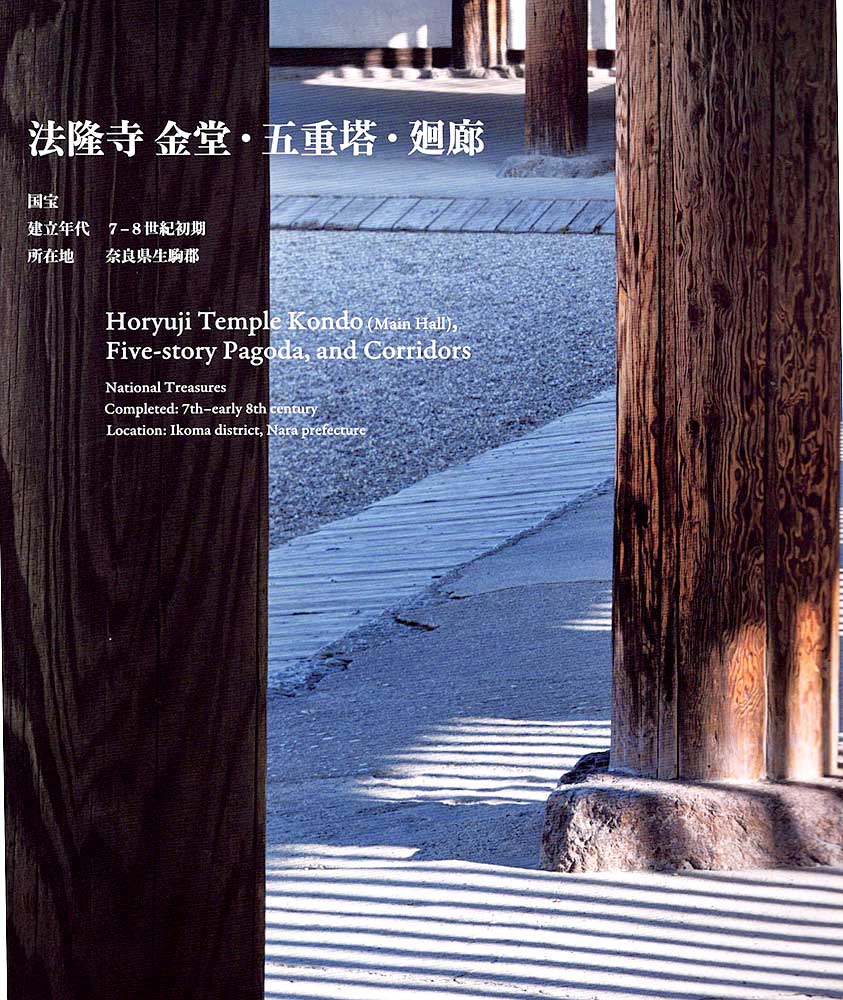

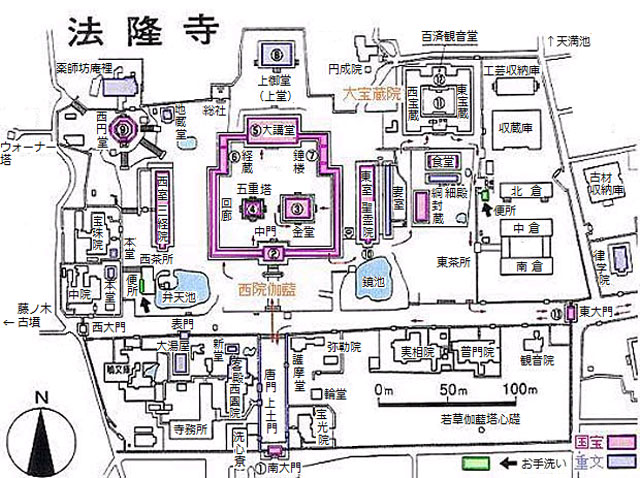

法隆寺の創始は7世紀初頭にさかのぼる。飛鳥様式を今に伝える金堂・五重塔・中門・廻廊などで構成される西院伽藍は、現存する世界最古の木造建築群となる。伽藍はこの西院と、夢殿(739年・国宝)を中心とする東院とに大きく分けられ、境内(約18万7千d)は古建築の宝庫で、国宝18件、重要文化財29件を数える。

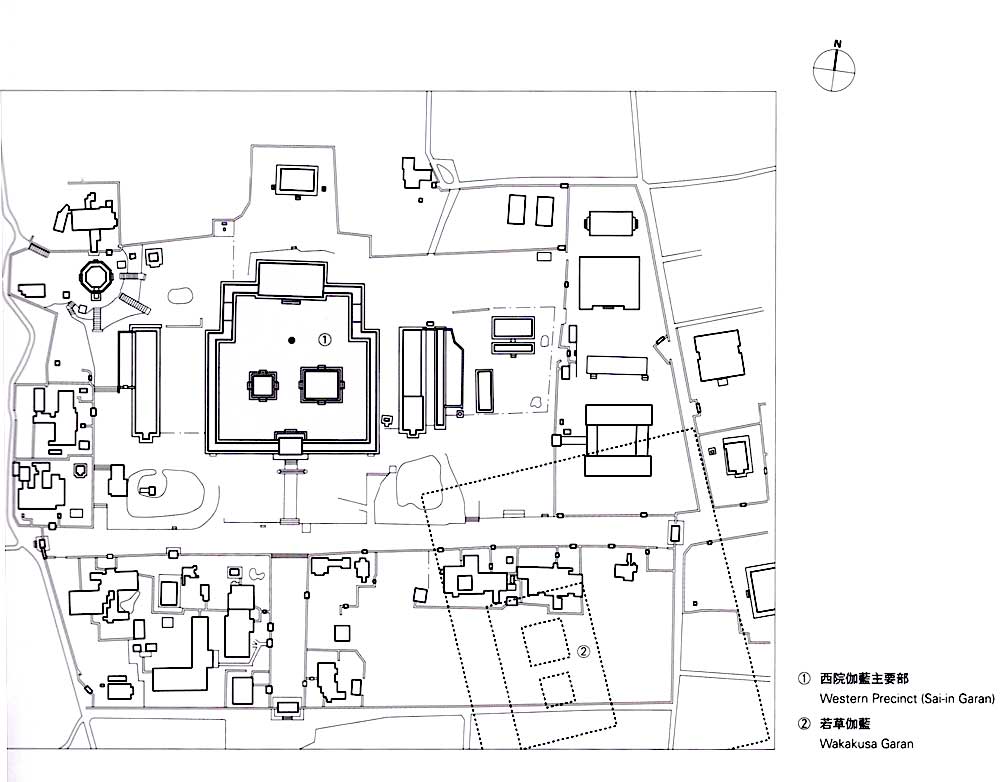

6世紀前半、仏教が朝鮮半島を通して日本にもたらされると、その興隆に力を尽くしたのが聖徳太子(574-622)である。601(推古天皇9)年から605(同13)年にかけて、太子は現・東院あたりに斑鳩宮(いかるがのみや)を建てて住み、その西方に斑鳩寺こと法隆寺を建てた。太子の逝去後、643(皇極天皇2)年に太子一族が滅ぼされて斑鳩宮が焼失し、さらに670(天智天皇9)年、『日本書紀』では法隆寺が全焼したと記される。このことから、明治時代半ばより再建説・非再建説論争が繰り広げられてきた。1939(昭和14)年には、西院伽藍の中門より南東の境内地で発掘調査が行われ、塔と金堂とが南北に並ぶ伽藍跡(若草伽藍)が確認された。これを機に、若草伽藍を創建法隆寺とし、西院は670年の火災後から遅くとも711(和銅4)年頃までの間に再建されたとする見方がほぼ定説となっている。

一方で、いまだ謎が残る部分も多い。太子一族の滅亡後、巨費を投じた西院伽藍の建立は一体だれの主導によるものだったのか。西院伽藍が若草伽藍とは別の場所の、しかも異なる方位軸で建てられたのはなぜか。これらをはじめとする諸々の問題解明には、考古学、建築史学、美術史学、文献史学など、様々な方面から研究が積み重ねられている。

■特徴と見どころ

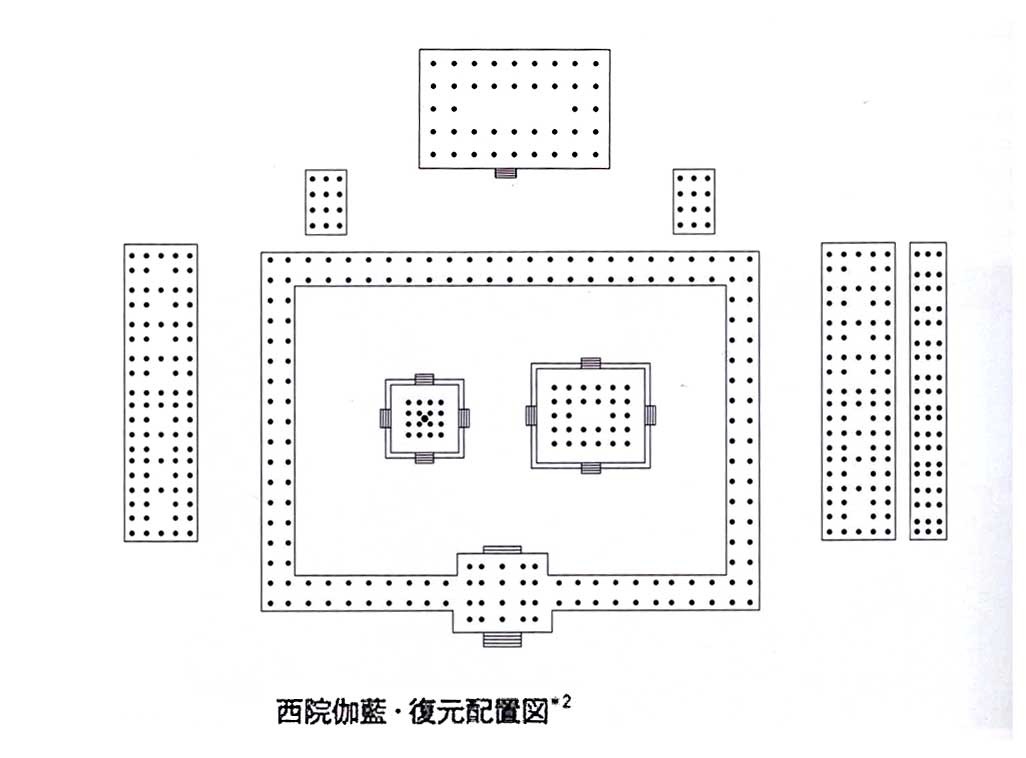

6世紀末から8世紀までの仏教寺院の伽藍は、仏舎利を納める塔、本尊を安置する金堂、聖域としての結界をつくる廻廊、その基点となる中門が不可欠の要素であった。法隆寺西院では、東に金堂、西に五重塔が並び立つ「一塔一金堂」の非対称形の配置とし、その四周を廻廊がめぐる古代寺院特有の伽藍構成を今に伝える。現在は北側のはぼ中央に大講堂(990年・国宝)、その東西に鐘楼(11世紀初頭・国宝)と経蔵(8世紀・国宝)が廻廊に取りつくが、これは大講堂再建にともなう拡張で、もとは金堂と五重塔で北側を閉じ、両建物のみが廻廊で囲われた聖域性の強い空間が形づくられていた。

西院伽藍の中枢部の造営には高麗尺(こまじゃく)*が使用され、この3/4尺(7寸5分高麗尺)の倍数を基準単位に計画されている。部材についても、肘木(ひじき)、通肘木、雲斗(くもと)、尾垂木(おだるき)、束、桁、垂木の割りつけなどは7寸5分×6寸(高麗尺)で規格化されており、全体に洗練された統一感がある。さらに塔の初重と五重の軒幅は√2:1とし、塔の高さを金堂の高さのほぼ2倍に取り、金堂中心と塔中心間との距離をほぼ塔の高さとするなど、建物単体のみならず、各建物間の均衡が比例により関連づけられ、全体計画が整えられている。

柱は太く、胴張りをもつのが特徴で、深い軒は雲斗雲肘木(くもとくもひじき)と呼ばれる組物が支持する。また、高瀾に配された卍(まんじ)崩し組子や人字形割束(じんじがたわりづか)も、西院伽藍、および、太子一族とゆかりの深い法起寺三重塔(684年頃−706年・国宝)にしか見られない独特の造形である。

金堂・五重塔・中門の軒は一重で、反りのない角垂木を平行に配する。一方、西院伽藍の次に古い遺構で、白鳳様式(7世紀後半−8世紀初頭)を伝える薬師寺東塔(730年・国宝)をはじめ、奈良時代の遺構は二軒の平行垂木で、円形断面の地垂木と角形断面の飛槍垂木を標準とする。また、軒を支える構造についても、西院伽藍では肘木と斗(ます)を一体化した雲斗雲肘木(くもとくもひじき)が用いられ、隅方向の支持では、それを45度方向にのみ長く延ばしみてさき出す形を取るのに対し、奈良時代以降では肘木と斗を別木で組み合わせた三手先組物で、軒の隅では三方に斗棋を出して支持する。法隆寺焼失の記録から薬師寺東塔の完成までの間は60年しかないが、両者の形式や技法の隔たりは、系統の異なる東アジア仏教建築の影響が、国内外での社会情勢や交流を背景に、日本で併存する状況にあったことを示唆する。

天平以降の建築に馴れた日で法隆寺に立ち返り、金堂や五重塔を見ると、明快な構造システムや力みなぎる装飾、意匠に新鮮な驚きを覚える。屋根荷重が直接地垂木に伝えられ、それを一木から造り出された雲斗雲肘木が受けとめ、太い柱へと力が伝えられる。そこには、もっとも簡潔な力の流れが見て取れる。これは樹齢1,000年以上のヒノキの大径良材があったからこそ採用できた構造システムであり、このようなヒノキ材が軸粗から細部まで適切に使われているからこそ、1,300年以上の歳月を耐え抜いてこられたのである。

東アジアからもたらされた仏教建築の技術や文化を、日本の風土のなかでどのように受容し、展開したか。それを考える上で、西院伽藍はつねに起点となるものである。

* 1尺約35.6cmとなるが、法隆寺西院の場合、建物どとに基準尺長が若干異なり、金堂は約35.9cm、五重塔は約35.6cm、中堂は約35.2cmとなる。

■時代背景

正倉院は、1,200年以上にわたり東大寺に由縁ある品々を保管してきた宝蔵である。正倉という言葉は、もともとは一般名詞で、律令国家(7世紀後半-10世紀初頭)における中央・地方の政庁や寺院の主要な倉のことを指した。正倉の設置された一画を正倉院と呼んだが、現存するのはこの倉のみで、東大寺大仏殿の北西約300mに位置する。明確な建造年代は不明だが、8世紀半ばまでには建設されていたと考えられている。東大寺を襲った2度の兵火により、正倉院に近隣する僧房、講堂、大仏殿など、主要建物は灰燼(かいじん)に帰するが、この倉は火難を逃れ、東大寺創建当初の数少ない遺構の一つとして今日に伝わる。

日本における校倉は、大陸からの影響で7世紀後半にはすでにあったらしく、正倉院のはかに奈良時代の遺構として4棟(東大寺1棟・手向山神社1棟・唐招提寺2棟)があるが、すべて単倉である。正倉院が特別なのは、奈良時代第一の大寺であった東大寺の正倉にふさわしい、類例を見ない規模にある。

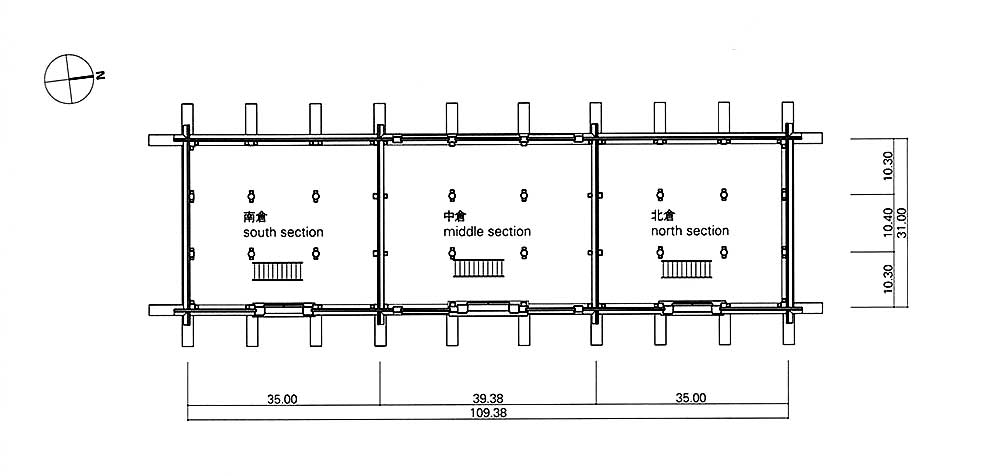

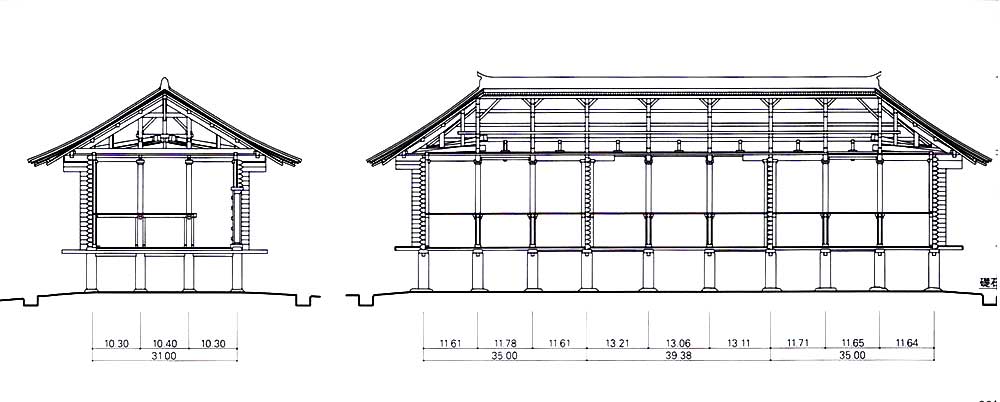

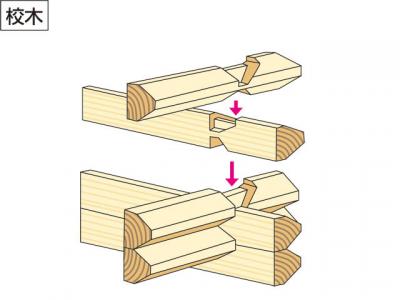

巨大な高床式倉庫で、間口33m、奥行9.4m、総高14m、床下高さ2.7m、北倉・中倉・南倉の三倉で構成され、全体を瓦茸・寄棟造の屋根で覆った一棟三倉の形式を取る。北倉と南倉は略三角形の校木を2別段(桁行)からは20段半(梁行)井桁に組み重ねた校倉造で、中倉は正面・背面に厚板を嵌(は)めた板倉造となっている。

正倉院宝物の起こりは、東大寺を創建した聖武天皇(701-756)の死去にともない、后である光明皇后(70-760)が、756(天平勝宝8)年、天皇遺愛の品々を東大寺本尊・塵舎那仏(大仏)に奉献したことに始まる。収蔵品は多岐にわたり、その大部分が奈良時代の文物で、9,000点余りを今に遺す。長年の間、朝廷の監督のもとで東大寺が管理してきたが、1875(明治8)年以降は政府の直轄となり、現在宮内庁の所管である。特徴と見どころ 計り知れないはど貴重な財宝を守り、永遠にそれを保存しようと考えたとき、古代の人々が選んだのは、高床式の校倉造という形の倉庫だった。当時のほかのどんな形態の倉よりも風、雨、地震、火、虫や鳥獣害に対して高い防御力を発揮すると考えられ、「守る」ということに特化した形が校倉である。

校倉造は、一辺一本で組み上げていく校木(あぜき)の長さに限度があるため、建物の大きさは限られてくる。単倉の場合は規模が小さいため、校木の壁体による組模造で構造は成り立つが、長大な正倉院の場合、柱立ての軸組構造と校倉の長所である耐力壁との組み合わせによってつくられている点が興味深い。実際に正倉院では、屋根荷重などの鉛直荷重を内部に立てた柱で受け、床下に並ぶ礎石上の40本の束柱(つかばらしら)が積載荷重を均等に受ける。

一方、大風や地震といった壁面が受ける力に対して、校倉の壁は厚みがあることあゝら、面外剛性が強い。つまり、垂直の力は柱で、水平の力は壁で受け、建物にかかる応力を明快に分離した構造になっている。その結果得られた強度こそが、1,200年以上も立ちつづけ、宝物を守ってきたこの巨大建築の本領であろう。

▶︎時代背景

鑑真和上(688−763)が開いた寺として知られる唐招提寺の創立は、759(天平宝字3)年のことである。平城京の右京のなれ薬師寺の北方に位置する。授戒伝律(じゅかいでんりつ)の師として唐より招請された鑑真は、ここを戒律修学の道場とした。伽藍には、奈良代創立の寺院のなかで唯一、当初からの金堂を遺す。その北側に並んで立つ講堂(国宝)も同時代のものだが、これ平城宮の宮殿建築の一つである朝集殿(ちょうしゅうでん)の移築である。

金堂と講堂が南北に並び立ち、講堂の東に順楼(現鼓楼・1240年再建・国宝)、僧房の一部を形成していた東室(現礼堂と東室・鎌倉時代修理再建・重文)、さらにその東側には奈鯛代の校倉造りの宝蔵・経蔵(国宝)を備え、天平の雰囲気を今に伝える貴重紬藍である0近年の調査から、金堂の造営は維糸己後半の可能性が高いと指摘されている。*3 桁行7問、梁行4間の規模をもつ金凱、正面1開通りを吹放ちの柱列とする0かつてはこの前庇の両側面に廻廊が削っき、南にあった中門につながって、金堂前面と中門の問に矩形の前庭をつくってい‰金堂の吹放ち柱列は、廻廊の柱列と連続感をもった景観を形づくっていたであろう。

.jpg)

.jpg)