棟方志功

■前 期 (~41歳)

昭和19年(1944)年まで

■わだばゴッホになる

棟方志功は、明治36(1903)年9月5日、青森市で代々鍛冶屋を営む家の三男(九男六女の第六子)として生まれた。幼い頃から視力が弱かったが、絵が好きで、この土地に伝わる凧やネブタに措かれた武者絵をまねるのが得意だったという。ノト学校を卒業後、裁判所の給仕をしながら油絵を独学し、制作や発表活動を通じて画家や芸術家をめざす人々と知り合ったことで画の道への憧れがひろがった。18歳のとき、青森在住の画家小野忠明から雑誌F白樺』に掲載されたゴッホの〈ひまわり〉の原色図版を見せられ大きな衝撃を受け、人生の方向を決定づけられたことは、棟方の伝記としてあまりに有名である。同年代の松木満史、古藤正雄、鷹山字一たちと「青光画社」「貉(むじな)の会」という美術グループを結成するなと青森では個性的な若手アマチャア画家として注目を集めたが、目標は中央画壇だった。

「ワ(私)だば、ゴッホになる」「ようし、日本のゴッホになる」という決意を固めて21歳の秋に上京。生活の糧を得るためさまざまな仕事を経験しながら帝展を目標に油絵の制作に励むものの、毎年落選が続き、初入選を果たしたのは出品5回目となる昭和3(1928)年、25歳の年であった。

■わたくしだけではじまる世界【版画との邂逅】

帝展で落選が続いていた大正15(1926)年、川上澄生の木版画〈初夏の風〉に出会い強く心を打たれる。貴婦人のスカートの裾が男性のシルエットをもった風に翻されている図像に、川上の「かぜとなりたや/はつなつのかぜとなりたや/かのひとのまえにはだかり…」という恋の詩が添えられた作品だった。棟方は文学を愛し、よく詩歌を吟ずる青年でもあった。油絵が評価されずに苦悩していた棟方は、画と詩が響き合うロマンチックな画面に魅せられ、木版画という造形に自分が求めていた芸術の方向を見出したのである。

デッサンなどの本格的な美術教育を受けたわけではなく、また視力が極度に弱いという身体的障害を負っている棟方は、写生や遠近法によって対象を描き出す洋画表現に限界を感じていた。客観的な写実ではなく、精神をよりどころとして主観的に画面を構成していく東洋的な布置法による絵画を模索しはじめていたときに出会ったのが木版画だった。尊敬するゴッホが浮世絵を愛したということも支えとなり、木版画を西洋近代美術に比肩しうる日本の美術と確信して、これまで他の誰も表現していない「わたくしだけではじまる世界」を探求しはじめる。

油絵と並行しながら版画も制作し、昭和3(1928)年25歳から日本創作版画協会展や国画会展などに木版作品を出品するようになる。この時期は、川上澄生の作風を意識した擬古典風の異国的女性像を題材とした小画面の作品が多い。その後、風景や樹木、人体、動物などを簡略化した刻線によって版面に構築してゆく試みを続け、版画界において新進作家として認知されていった。そして、昭和10年の<高来譜〉に至イこ写実を離れ、墨一色摺を基本として、大胆な構図をとって白と黒とを鮮やかに対比させる棟方板画の原型が成立するのである。

■師や友との出会い

版画を始めた頃、同郷の人々の紹介などを通じて日本浪漫派の保田輿重郎など文人、知識人たちとの交流が広がり、彼らの伝統回帰の思想に触れるとともに出版物の挿絵や装丁の仕事にも加わって行った。そして青森出身の詩人福士幸次郎を介して詩人佐藤一英と出会ったことがひとつの転機となる。佐藤の長編詩「大和し美し』とのコラボレーションによって、川上澄生の版画に見た画と詩の共演を壮大なスケールで試みたのであった。

昭和11(1936)年33歳の国画会展に出品したこの〈環洛譜・大和し美(うるわ)し版画巻〉(上図)が、たまたま会場に居合わせた柳宗悦と濱田庄司の別ことまり、河井寛次郎とも知遇を得たことで、様方の作品は大きく成長することとなった。柳を中心とする民藝運動に集った人々から、芸術や哲学、宗教などについて多くを学び、それを作品に反映させていったのである。

柳が説いた、無心につくられるものの中に「他力」によって「美」が授けられるという思想は、独学で画を学んできた棟方の心の支えとなった。また、柳をはじめ、河井や水谷良一らから教えを受けた仏教や古典芸能の世界は、直接、間接に制作のモティーフとなり<華厳譜〉や〈善知鳥版画巻〉といった作品に結実して行くのである。

<善知鳥版画巻〉のうちの九画面で構成した<勝蔓譜善知鳥版画皇茶羅〉は、1938年昭和13年35歳の第2回新文展で、官展史上、版画として初めて特選を受賞した。以降、〈二菩薩釈迦十大弟子〉など代表作となる作品を次々と発表し、版画界に新風を吹き込んだ。

歩むべき道を見出した棟方は、1942年昭和17年頃39歳から自分の木版画に「板画」という字をあて、生涯この呼称を用いたのである。「板から生まれた性質を大事にあつかう」「木の魂というものをじかに生みだす」「板の声を聞く」という棟方が「板」を語る言葉には、柳たちの思想や視点が反映されている。(M・M)

■中 期 (42歳~57歳)

昭和20年(1945年)~昭和35年(1960年)

■疎開、そして再び東京へ

戦争末期の昭和20(1945)42歳年4月に、棟方一家は東京を離れて富山県福光町に疎開し、この地での生活は6年半余り続いた。この間、柳宗悦をはじめとする民藝運動の人々や保田輿重郎たちとの交流は絶えることなく継続し、谷崎潤一郎などの文学者との新たな出会いもあった。また、「富山では『南無阿弥陀仏』という大きなものをいただきました」と語るように、浄土真宗の仏教者たちとも親交を結び、こうした人的な繋がりと、芸術観や信仰の深まりは戦後の創作活動の下地となったのである。

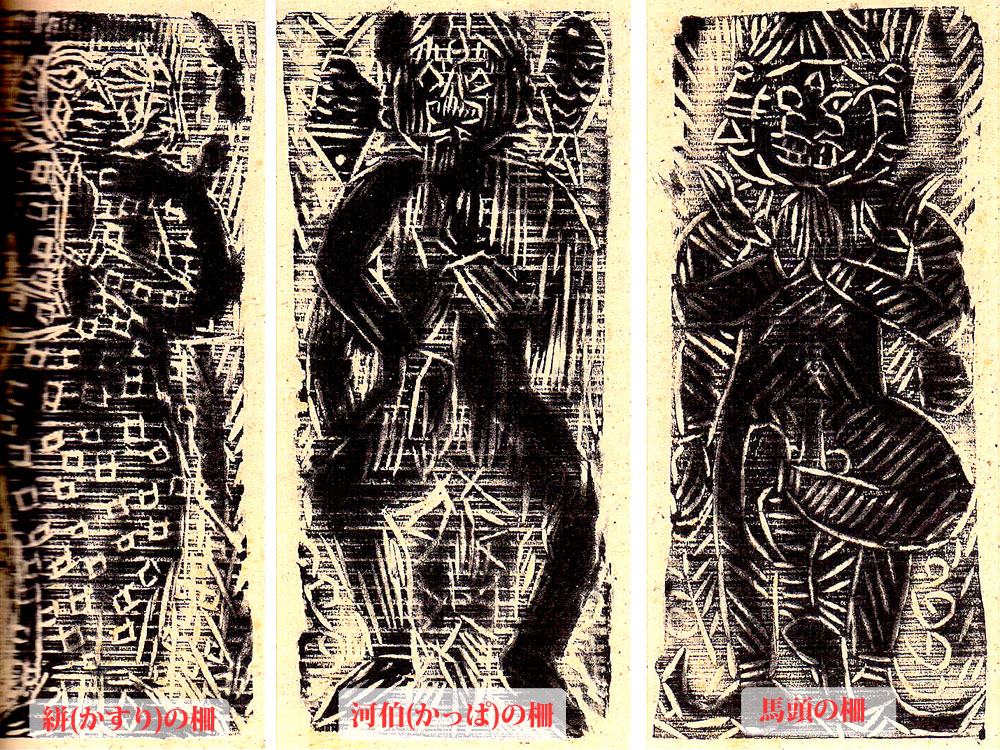

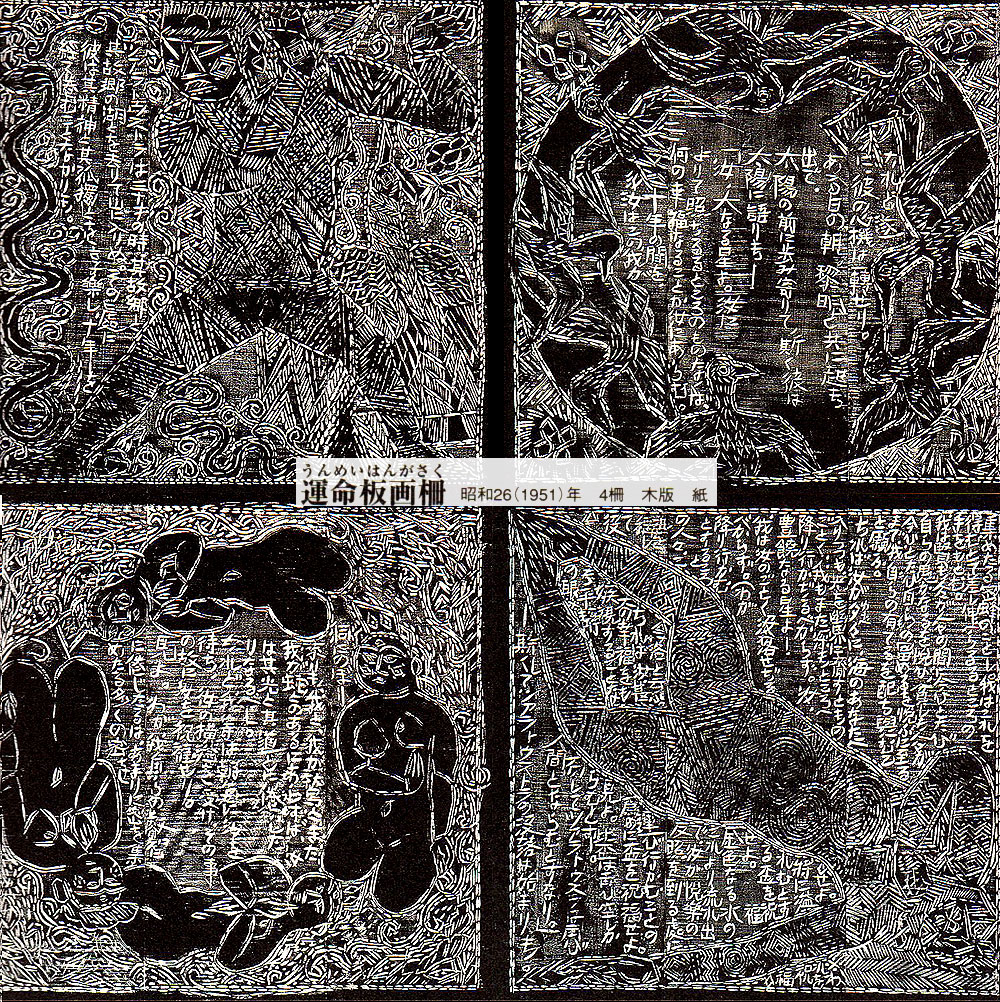

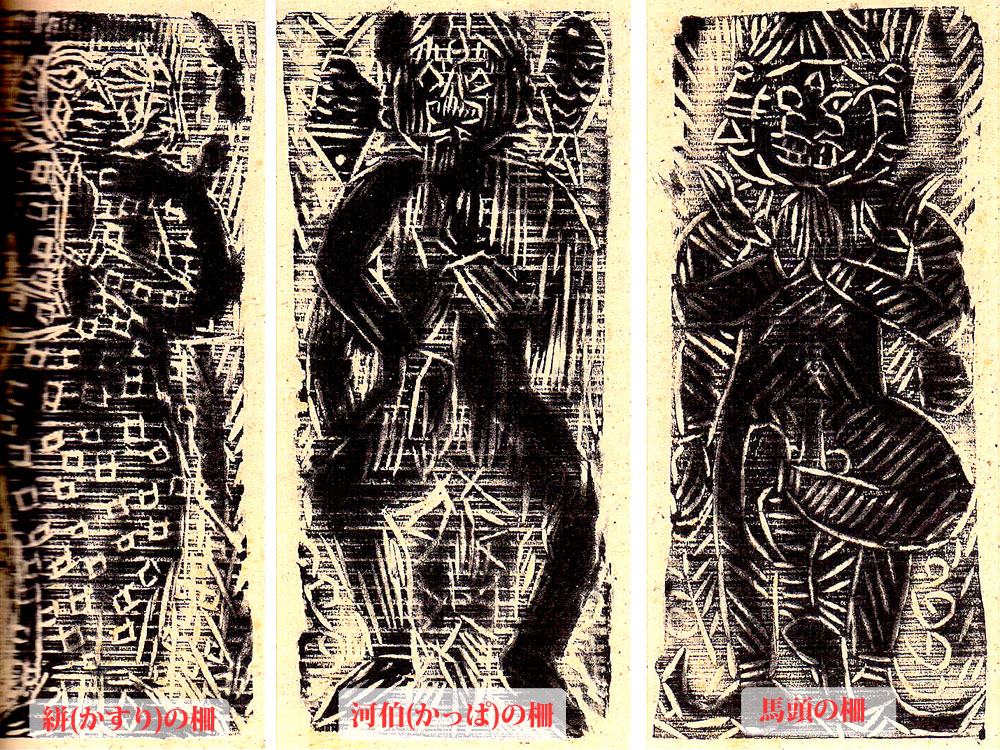

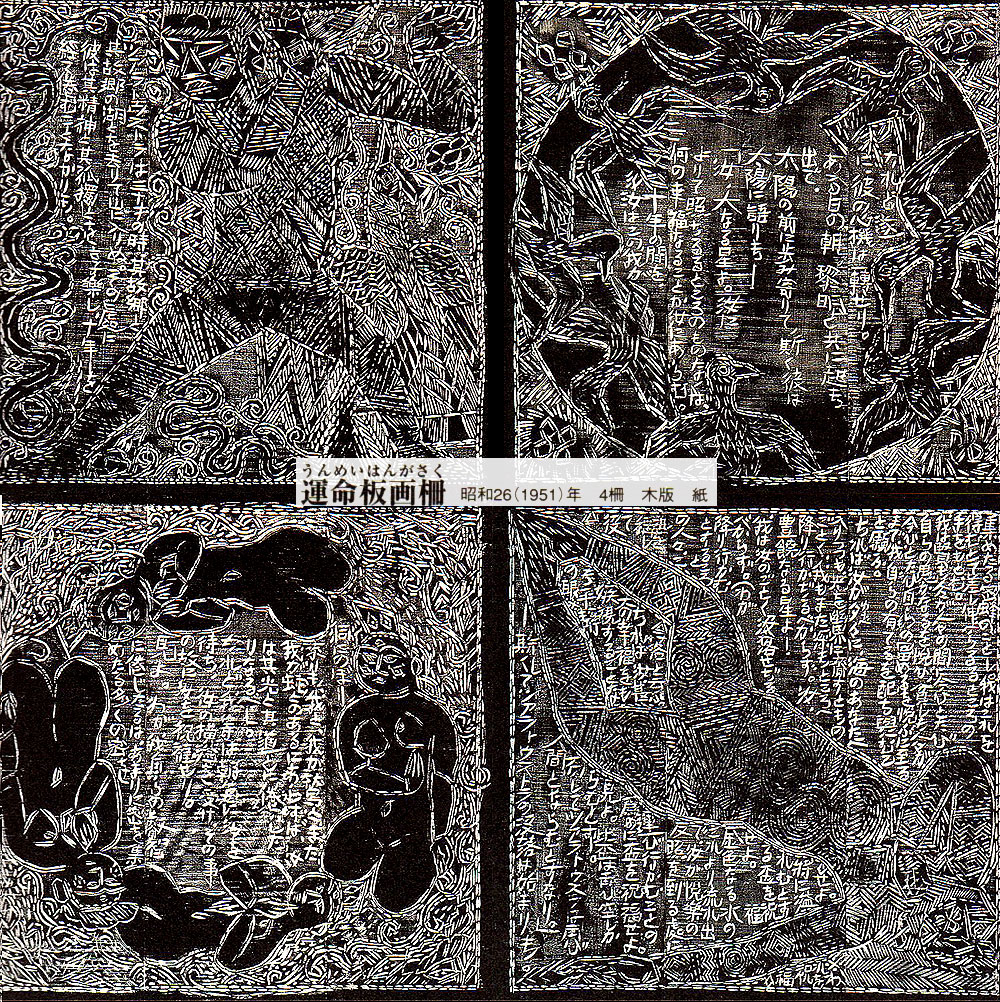

終戦後第一作目の(鐘渓額〉(上図) は、心の師である河井寛次郎に捧げたものだが、この作品の一部で棟方は墨地となる面を大きく残し、丸刀で線を陰刻する技法を使っている。それまでの棟方板画は、陽刻線を彫り起こして図像の輪郭を鮮明に表していた。しかし、戦後の作品では、板面に彫刀を断続的に走らせて鑿跡で線をつくる墨地を基調とする画面が特徴的になっていく。この陰刻技法で彫られた(道祖土頌〉(下図)では、製材したときの鋸痕を残したままの板木を使うなど一層表現主義的な試みを行い、福光時代最後の作となる<運命頌>(下図)に至って、地と図の白黒が逆転した新たなる棟方板画様式を確立する。

また、<鐘渓頌>にみられる裏彩色は、戦前に柳宗悦から助言を受けたものだが、装飾性を追究する作品にあっては格好の手法として多用され、大衆的な支持を広げる一因ともなった。

昭和26年11月、多くの人々の支援により杉並に家を得て東京へ戻り、社会の復興を背景に精力的に創作発表活動を展開する。一方で、帰京の翌年には、戦前から所属してきた日本版画協会を退会して日本板画院を結成し、翌々年には国画会を退会して日展へ出品し始めるなど、画壇の雑事にも関わることになる。

■世界のMunakataへ

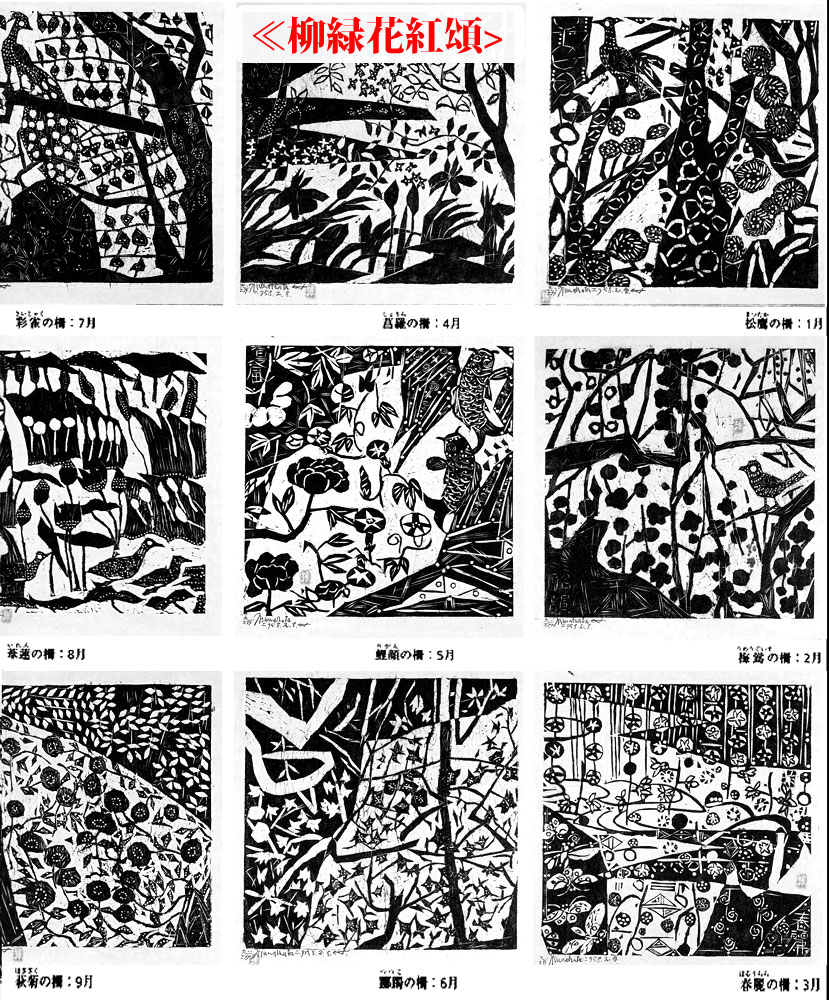

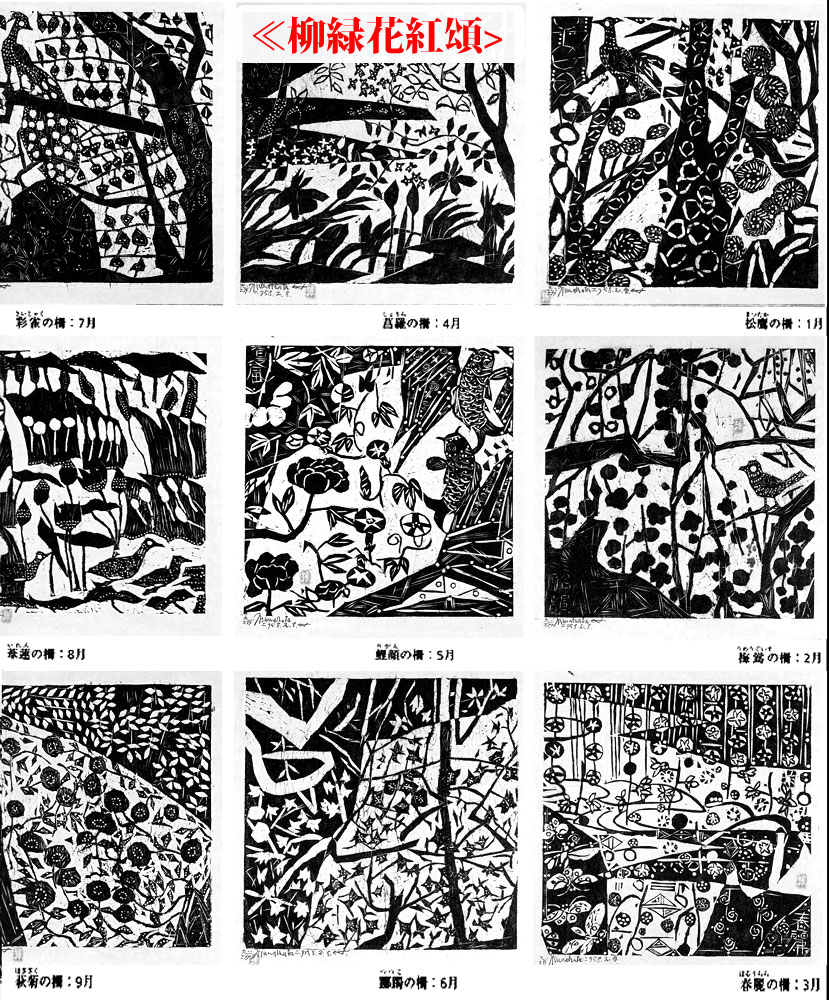

戦後、社会の安定とともに美術界も国際交流が始まった。帰京翌年の昭和27(1952)年49歳の第2回「白と黒」国際展(通称ルガノ国際版画展)に棟方は〈女人観世音〉を出品し、駒井哲郎とともに優秀賞を受賞する。そして初回から出品作家に推されてきたサンパウロ・ビエンナーレの第3回展(昭和30年)52歳に〈釈迦十大弟子〉<湧然する女者達々〉などを出品して版画部門の最優秀賞を受賞し、そのニュースはメディアの注目を集めた。翌昭和31年53歳の第28回ヴェネツィア・ビエンナーレの出品作家にも選考され、この美術界のオリンピックに喩えられる国際展において、(釈迦十大弟子〉≪宇宙頌》≪柳緑花紅頌><鐘渓頌>(抜粋)〉等に版画部門の大賞が与えられたことで、国際的な評価が一般にも認知され、一躍時の人となったのである。

昭和34(1959)年にはロックフェラー財団とジャパン・ソサエティに招かれて渡米し、各地の大学で講演し、個展も開催された。同年ニューヨークには棟万作品を扱うギャラリーが開設され、翌年はクリーブランド美術館で大規模な個展が開催され、以降この展覧会はシカゴ、ロサンゼルスなど全米4都市を巡回した。

しかしこうした国際舞台での評価に対し、国内の美術界の反応が冷淡であったことは否定できない。背景には、油彩と比較して版画を低く見てきた歴史とともに、棟方の板画が西欧のモダニズムを基盤とした国際様式の純粋美術とは別の位相にある「民芸(民衆的工芸品)」と見なされ続けてきたことがある。

■大画面への挑戦

柳宗悦たちと出会う契棟が長大な≪大和し美し〉の展示問題だったことに象徴されるように、棟方は「展示(=みせること)」に対しても明確な主張をもっていた。創作の中心は組板画であり、それらは展覧会場においてもまた生活空間においても画面効果を発揮しうる巻子や新本、屏風、対幅に仕立てることを意図したものであった。主題とともに、画面寸法と形式は棟方板画の根幹をなすものでもある。

戦後の特色として画面サイズの巨大化が指摘されよう。戦前からの表具形式は継続されるものの、屏風は小画面板画の貼交(はりまぜ)形式だけでなく、ひとつの画面が全隻に及ぶものが登場する。

一辺が1m弱の方形の板画を田の字型に四面組にする≪運命頌>で試みた大きな墓地画面は、天地1mで横幅が3mを超える画面2幅を連ねる≪歓喜頌>へと展開していく。

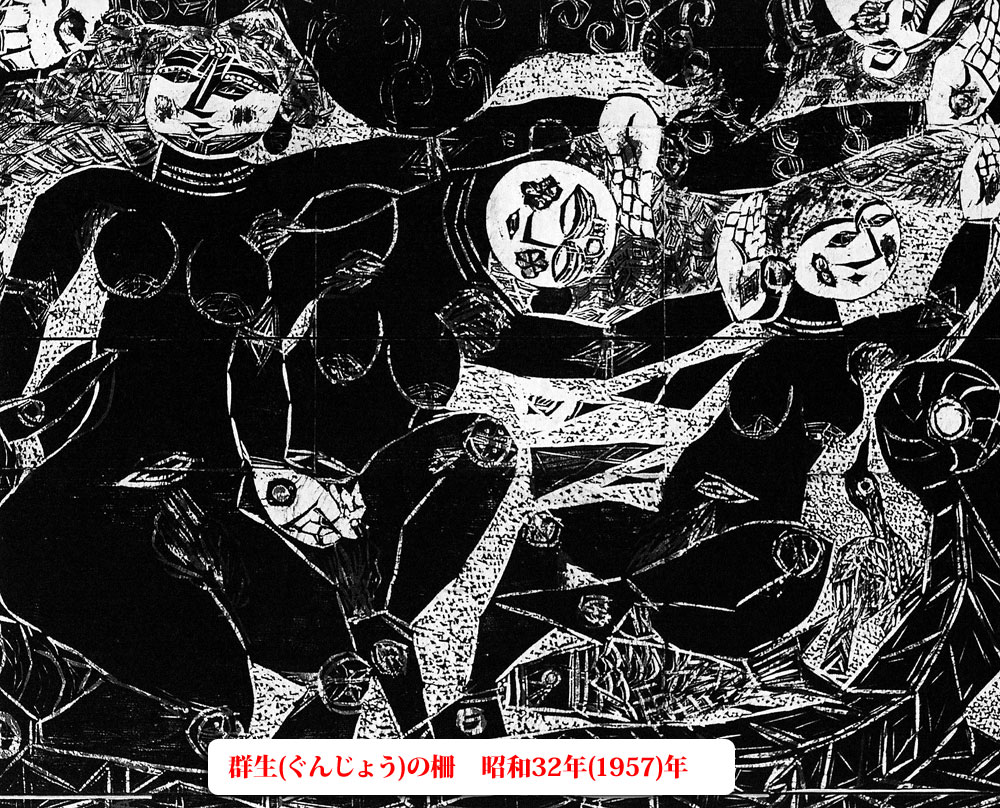

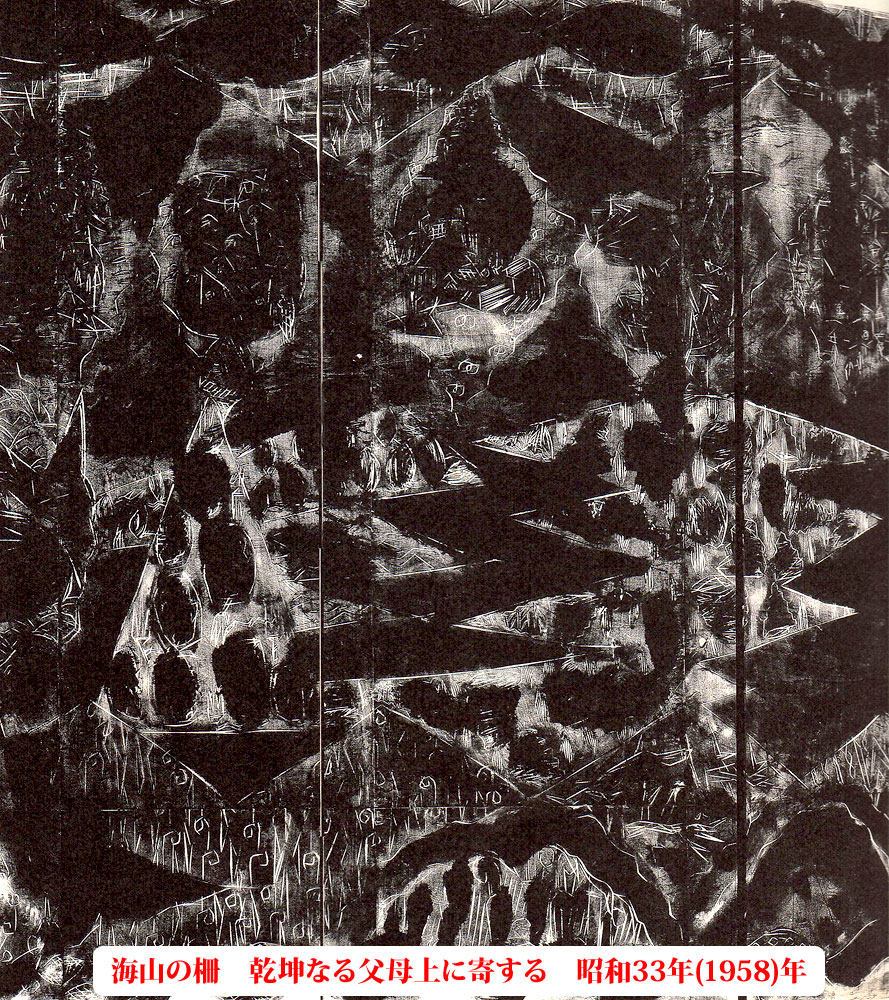

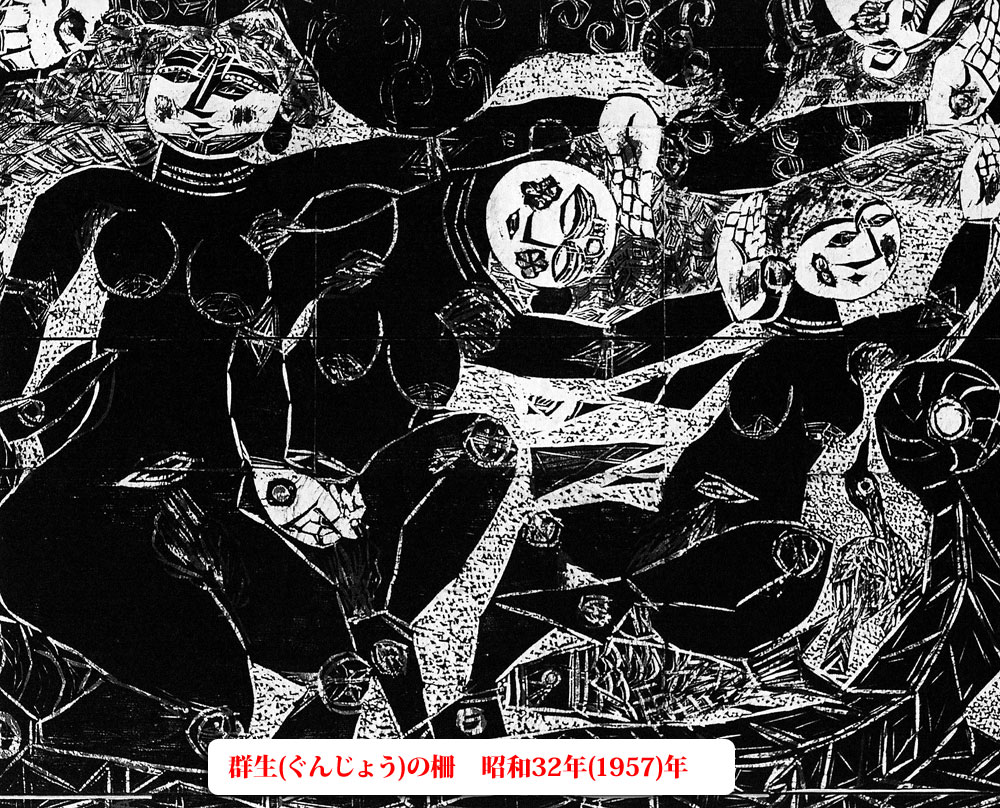

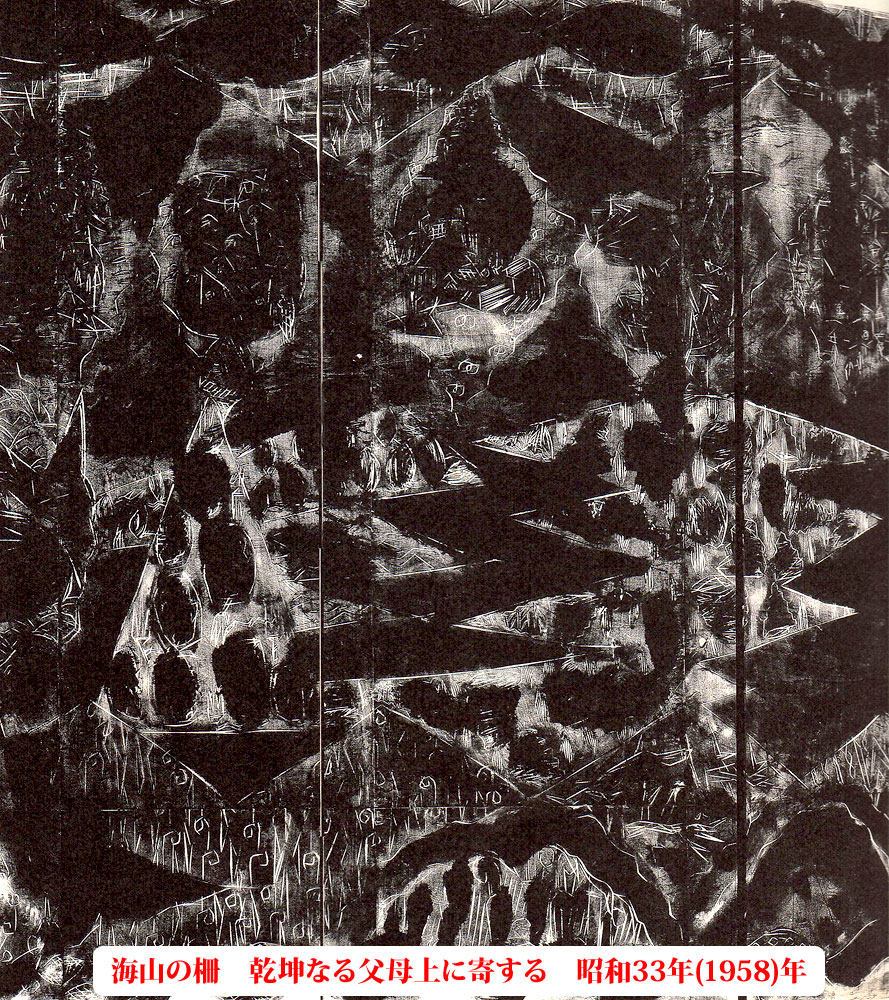

そして≪湧然する女者達々》≪群生の柵》《海山の柵》≪龍原頌>と壮大な作品を次々に発表した。大型板画は板壁画と命名されたものもあるが、単に壁画(装飾壁面)への挑戦ということではなく、油彩や版画という技法上の分類を超越し、「絵」「画」として同じ土俵に立とうという意志が感じられる。

幼い噴から見てきた凧絵やネブタ絵、さらに屏風や襖に揮毒する倭絵の制作で棟方は大きな絵を豊富に体験してきた。こうした経験とともに、国際展への参加や外遊などで現代絵画の動向を肌身で感じ、戦後の棟方板画は「タブロー」的なものへの志向を強めたのではないだろうか。(M・M)

■後 期 (58歳~72歳)

昭和36年(1961年)~昭和50(1975年)

■芸業の広がり

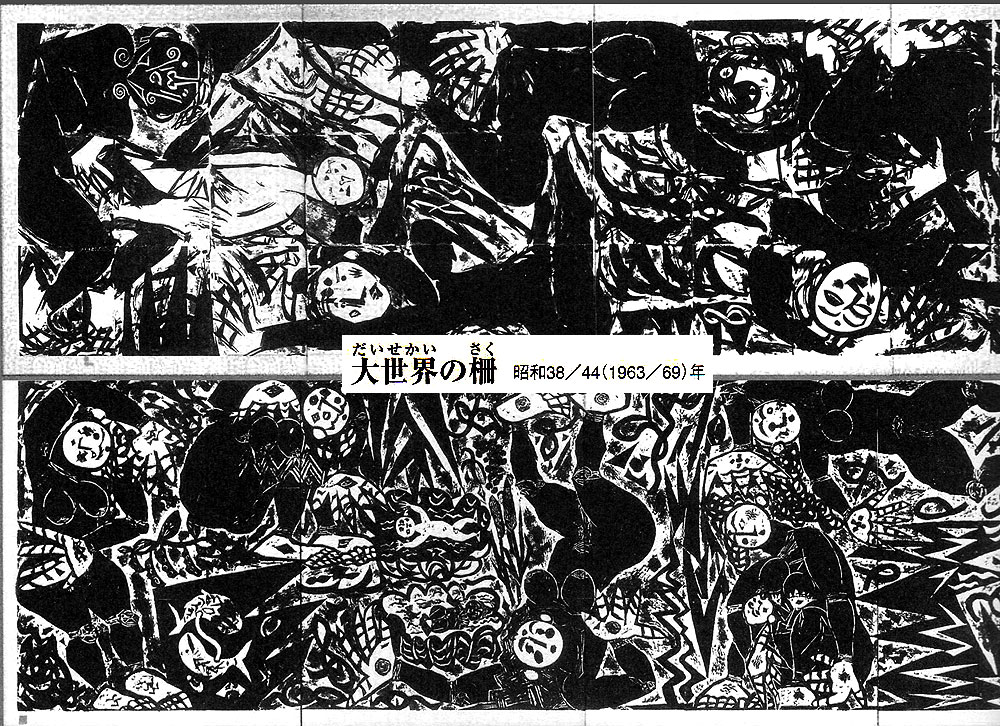

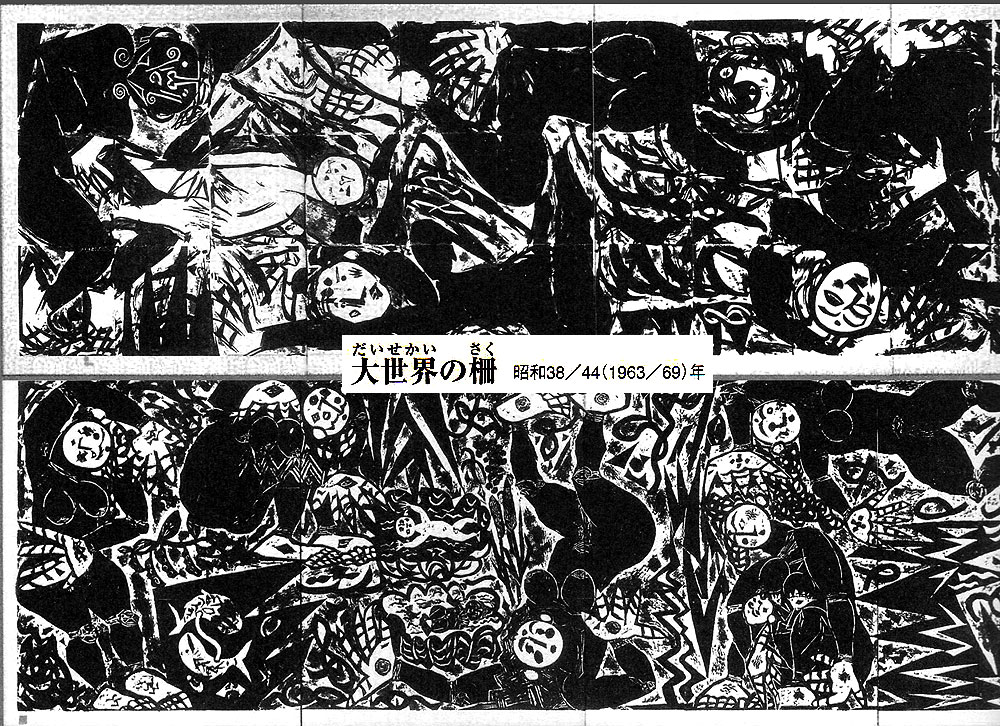

もともと視力が弱い棟方だったが、昭和35(1960)年57歳の年末には眼病が悪化して左眼を失明している。しかし翌年には、青森県庁ロビーを飾る〈花失の柵〉を制作し、38年60歳には倉敷国際ホテルの壁画<大世界の柵一人類から神々へ>を完成するなど、公共空間にも大作板画を創作する機会を待て、仕事が絶えることはなかった。毎年の日展に出品するほか、毎日新聞社主催の現代日本美術展や日本国際美術展などにも招かれ、他の分野の現代作家たちと作品を並べながら、「板から生まれる画」を追究し続けた。

こうした展覧会出品作の対極にあるのが、<弁財天妃の柵〉や<門世の柵》≪梨牟醐華妃神の柵》といった「大首絵」と呼ばれる作品だろう。いまなお絶大な人気を誇る女性像であり、棟方芸術のもうひとつの顔でもある。海外展での受賞がジャーナリズムの注目を集めて以降、テレビ時代の到来という背景もあって、人間棟方志功の個性も人々の興味をかきたてた。高度経済成長の下、大衆的な人気を基盤として様方作品の市場は拡大するのだが、メッセージ性の強い展覧会出品作と、「大首絵」のような頒布向作品とに様式が分化してゆくのである。

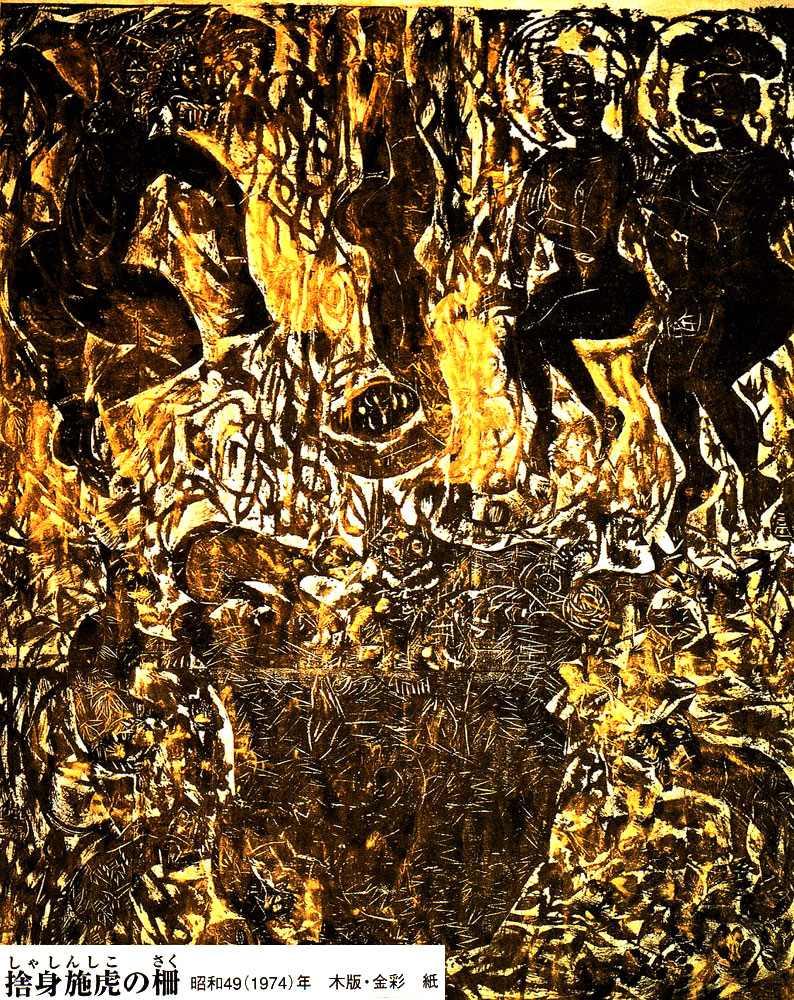

棟方は板画を仕事の中央に据えながら、自ら「倭(やまと)絵」と命名した肉筆の岩彩や墨画、油彩、書など幅広い造形活動を展開し、これらの創作行為をまとめて「芸業」と呼んだ。芸業の全てが前例のない棟方志功のオリジナル・スタイルであり、作品数の多さも他に類のないものである。イメージの豊かさとともに、棟方の筆と鑿の技巧は再評価されるべきであろう。この作家の制作においては、筆の動きと彫刀の動きは、生涯を通じて不可分のものである。筆の仕事を切り離しては、棟方板画は語れない。

昭和45年67歳には文化勲章を受章し、.文化功労者として顕彰されるなど、昭和を代表する国民的版画家として評価が揺るぎないものとなった。

■故郷への回帰

晩年の作品で特徴的なのは、生まれ故郷の青森を題材にした作品が増えることだろう。「棟方といえば青森」と連想されがちだが、戦前に<善知鳥版画巻〉く東北経鬼門譜》という生誕地の伝承や歴史に関わる作品を制作して以降、青森と結びつく主題をもった板画は長い間制作されていない。余技的な仕事や著述等では、故郷にこだわり続けたものの、メインの創作活動である板画において、積極的に東北の歴史や文化を題材にすることはなかった。

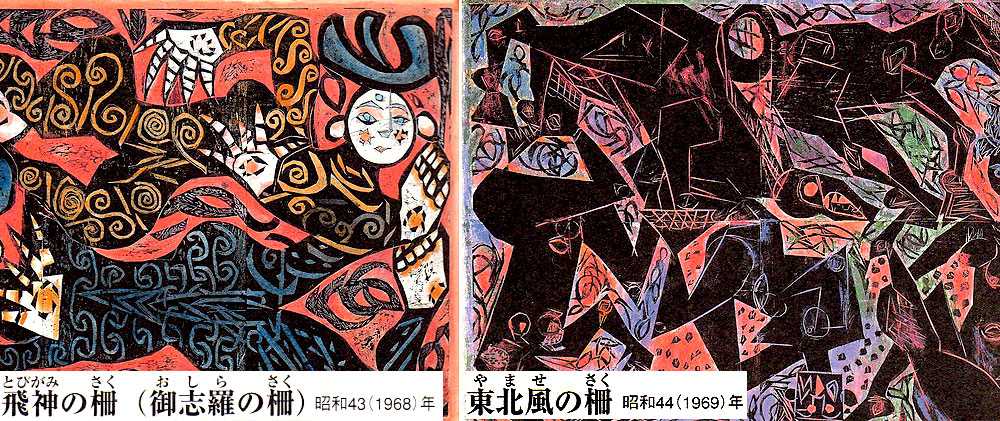

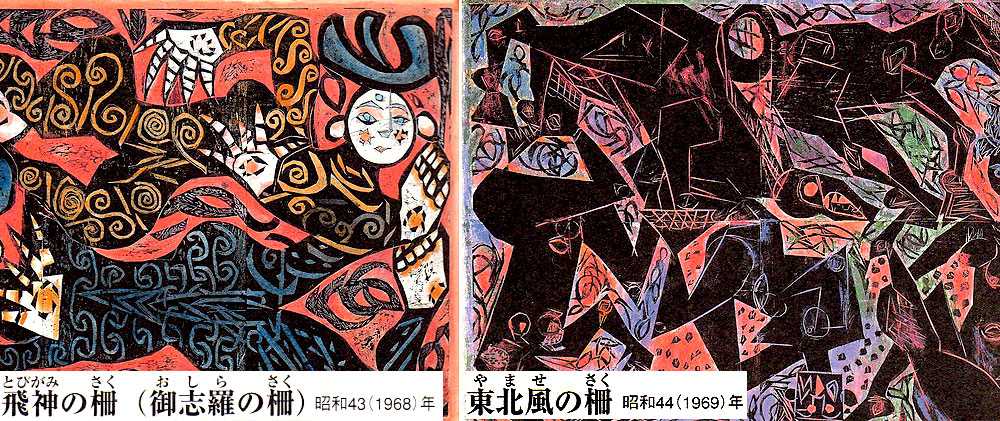

昭和36(1961)年58歳に青森県庁の板壁画≪花矢の柵〉の制作依頼を受けてから、《恐山の柵》《津軽海峡の柵》〈津軽三味線の柵〉<飛神の柵〉〈東北風の柵〉という東北地方の風土と精神に真正面から取り組んだ板画を連続して発表している。画中の人物や神像は、指先を鋭く尖らせ、八つ手のような掌に表すなど図像的にも共通の特徴を持イこおり、従来の棟方の女人像とは異なる世界に存在する女人たちであることを印象づける。郷愁という視点ではなく、歴史や文化に関わる重いメッセージをもった表現である。

一連の「青森シリーズ」は、還暦を迎える時期のことである。こうした望郷の作品群の成立は、同じ頃から自画像や白坂像が繰り返し制作されることと無縁ではないだろう。題材は青森であっても、作品において最も重要な題材は「自分自身」であったはずだ。棟方は、制作を通して故郷の風土を再確認することで、自己の人生を問いなおしていたのではないだろうか。

■日本を歩く・世界を歩く

棟方は、戦前から民藝運動の人々に同行して調査や集会に赴いたり、展覧会や支援者の招きなどで日本各地を旅してきたが、戦後は、人気の高まりとともに内外への旅行の機会もさらに増えた。そして旅先で多くの水彩や墨画のスケッチ、油絵も描いており、それらは、画家の休暇を思わせるのびやかな画風だ。そして、日本を歩く、世界を歩く旅からは、旅先で出会った風景や文化遺産に触発された板画も数多く生まれた。

昭和38(1963)年60歳から翌年にかけて、《東海道棟方坂画》の刊行を目的として7回の取材旅行を行なつたのを皮切りに、昭和44年からは、カレンダー企画として≪西海道棟方板画》《続西海道棟方板画≫《南海道棟方板画》《奥海道棟方板画》≪羽海道棟方板画》《越海道棟方板画(構想のみ)≫を制作のため、毎年のように国内取材旅行を重ねている。

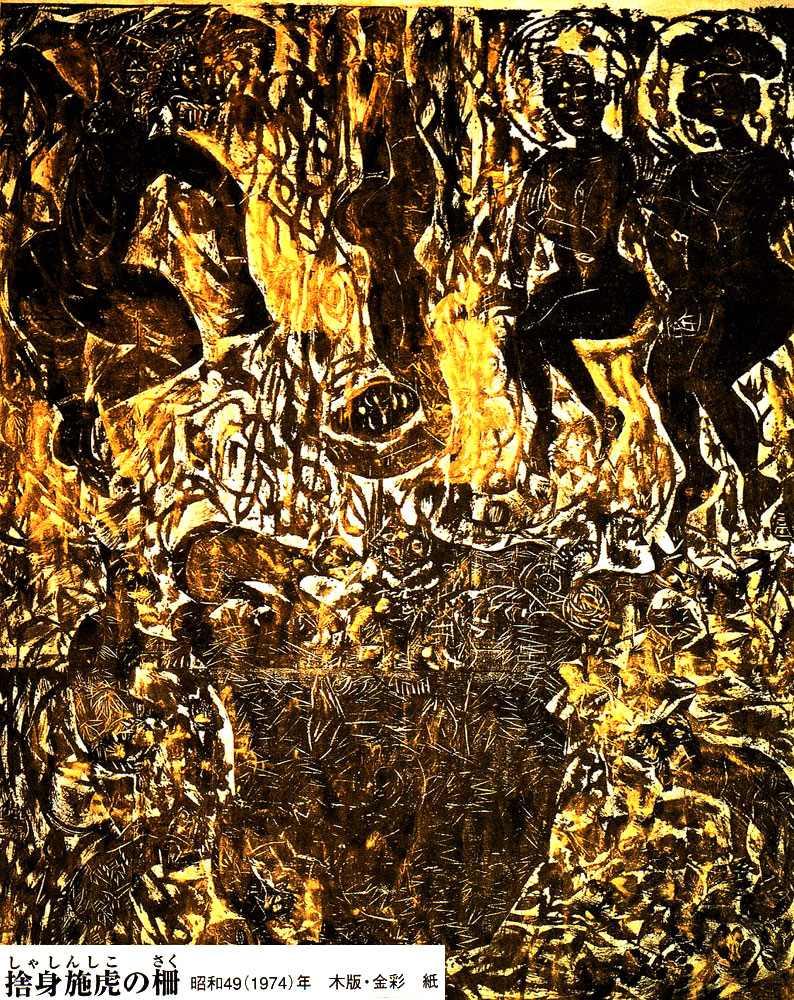

海外へは、昭和34年56歳に初めて渡米、渡欧して以後、昭和40年、42年、亡くなる直前の49年71歳にも渡米し、滞在中には現地の工房に通づてリトグラフの制作も行なっている。アメリカやヨーロッパの旅では、美術館で出会った西欧の名画や彫刻に感銘を受けて帰国後に時をおいて板画作品となったものもある。昭和47年69歳には、妻と詩人草野心平とともに、棟方が深く帰依する仏教興隆の地インドを訪れた。インドの旅から帰って後、ヒンドゥー教の寺院の彫刻から想を得て型破りな《彪濃の柵》を制作している。(M・M)

Top