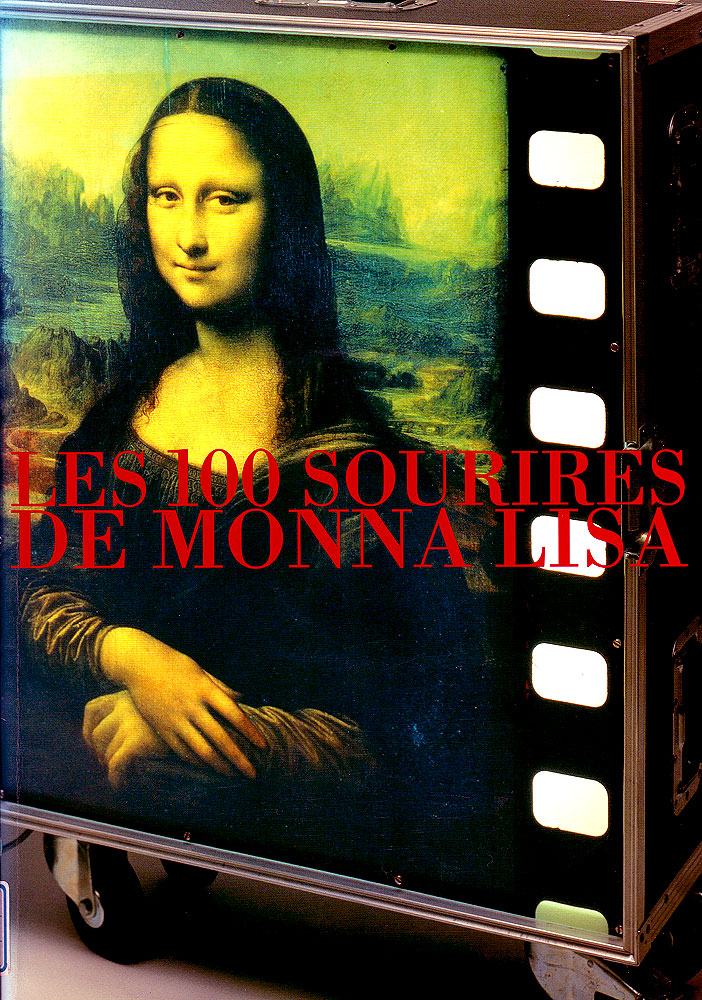

モナ・リザの栄光

■モナ・リザの栄光

■モナ・リザの栄光

▶序 名作の毀誉褒腔

「ひとつよりも30あるに越したことはない」−アンディ・ウォーホル,1963年

織物商の妻わぎと無造作な調子で,詩人ジャン・タルデュー(1903−95年)がその絵を描写するには一行で足りた。「岩山の風景を描いた背景布の前で良家の令嬢が前で手を組み,世間知らずで満ち足りた風情で微笑し,自分が世界中の賞賛の対象となっていることに特に驚いた様子もない」(F語には語をj,1951年)。

「良家の令嬢」モナ・リザ?最も高名な画家の,最も高名な絵のモデルとなった女性が,誰なのかを明らかにしようとする努力が長いあいだなされてきた。今日では,くモナ・リザ〉が実在のモデルを描いていること,また,この絵が肖像画というジャンルにおいて,輝かしい地位を占めていることに疑念の余地はない。しかしながら,〈モナ・リザ〉の身元が不確かであること,また複で述べるように,名前の綴りや,さらには題名の正当性までも疑問に付すような推論があることは,「くモナ・リザ〉の謎」(今日ではこのような呼び方が適切だろう)が形成される過程において,軽く扱って済ませられる問題では決してないのである。

イタリアの画家にして建築家ジョルジョ・ヴァザー」パ1511−74年)は,その記念碑的な著作r最も優れたる画家,彫刻家,建築家の生涯J(以下『列伝』,1550年)によって,美術史の基礎を据えたことで名高い。ヴァザーリはレオナルド(1452−1519年)の絵を目にしたことはなかったが,≪モナ・リザ≫の名前はレオナルドの死後30年を経て,彼の物語のなかに伝えられている。「レオナルドは,フランチェスコ・デル・ジョコンドのために,その妻モナ・リザの肖像画の制作を引き受けたが,4年間努力した末に未完成のまま残した。この作品は現在,フランス国王フフランソワのもと,フォンテーヌブローにある。芸術による自然の模倣がどのようなことであるのかを知ろうとした老は,その顔の前に立てば,それが苦もなくわかった。絵画の精妙さが可能にしてくれるあらゆる細部が,そこに描かれていたからである。眼は生きているものに絶えず見られるような輝きと潤いを持っている。その周囲は赤味がかった鉛色の微妙な色合いをつけられ,まつ毛もまた,きわめて繊細な感覚なしには描きえないものである。眉毛は,肌からの毛の生え具合いが濃かったり薄かったり,また毛穴によっていろいろな方向を向いている様がきちんと描かれているので,これ以上異に迫っていることはあり得ない。ばら色で柔らかな,美しい鼻孔を持ったその鼻は,まるで生きているようであった。口はその開き具合や,唇が赤く彩られているところ,顔の血色などからして,色を塗られたのではなく,本当に肉そのもののように見えた。咽喉のくぽみのところを注意深く観察する人は,血管が脈打つのを認めることができよう。このようなやり方で描かれた絵は,最も力ある芸術家を,それが誰であっても,恐れおののかせるものであると言うことができる。彼はまた次のような工夫もした。モナ・リザがきわめて美しかったので,彼女を陽気な気持ちに保とうとして,肖像画を描いている間,音楽を奏し歌を唄う者を,また絶えず道化師をそばに呼んでおいたのである。肖像画においてしばしば見られるあの憂鬱な印象を取り除くためである。レオナルドのこの作品に見られる微笑は,あまりにも魅惑的なので,それを見ると人間のものというよりも神のものという印象を受け,そして生命さながらに驚嘆すべきものと思われたのである。」

フィレンツェの古文書館の資料には,1479年に生まれたリザ・ディ・ゲラルデイーニという女性が確かに記載されていて,19歳年長で三度目の結婚となるサンタ・マリア・ノヴェーラ街区在住の絹とラシャを扱う織物商,フランチェスコ・デイリヤルトロメオ・ディ・ザノービ・デル・ジョコンドに,16歳で嫁いだことになっている。この夫の家は,1911年にルーヴルから盗まれたレオナルドの絵が,その2年後に発見された邸宅からさほど離れていない(この盗難事件については後述する)。リザの夫の名がジョコンドであったことから,「ラ・ジョコンダ」という呼び名が正当であると主張する著作家もいるが,こうした説明では,妻の姓を女性化するという,ほかの言語にみられる習慣がイタリア語にはないことがないがしろにされている。ヴァザーリによれば,レオナルドが肖像画の制作をはじめたとされる1503−07年に,リザは24歳だったはずで,また,彼女の死は『列伝』が刊行される1550年のことである。さらに,この時期に彼女の子供が幼くして死んでいたことが知られている。すると,黒いモスリンのヴェールは喪の徴なのだろうか?セルジュ・ブランリはこのように問いかけ,さらに,それが適切な問いであることを,つぎのように強調している。「だからこそ,モデルの憂鬱を晴らすために道化や音楽家,歌手たちが呼ばれたのではないだろうか」(『モナ・リザj1955年)。

▶公爵のお気に入り

ここまでのところ,『列伝』の情報を否定するようなものは,何もないように思われる。だが,それ以前のある年代記作者が伝えている直接的で第一級の証言は,ヴァザーリの有名な物語と矛盾している。1517年10月10日,枢機卿ルイジ・ダラゴーナがアンボワーズのクロ・リュセにレオナルドを訪ねた。枢機卿の秘書アントニオ・デ・ベアティスは,F日記』のなかでつぎのように述べている。老画家が彼らに披露したさまぎまな宝物のなかに「三枚の絵があり,一枚は,偉大なる故ジュリアーノ・デ・メディチの求めによって,実在の人物をモデルに制作されたフィレンツェの婦人の肖像画,別の一枚は,若き聖ヨハネ,最後の一枚は,聖アンナと聖母子を描いたもので,どれも完成していた」と記している。この「偉大なる故ジュリアーノ・デ・メディチの求めによって,実在の人物をモデルに制作された」フィレンツェの婦人の肖像画が,ルーヴルの《モナ・リザ》である可能性はひじょうに高い。

レオナルドには,ローレンティーノ・デ・メディチの息子,1513年にレオ10世(在位1513−21年)として即位する枢機卿ジョヴァンニの弟である,ジュリアーノという庇護者兼パトロンがいた。若き公爵と新教皇との庇護の下で,レオナルドは1513年ローマに居を構え,そこでジュリアーノの要請に応じて肖像画を何点か制作した。これらの注文の際に,ジュリアーノが自ら寵愛する女性の一人を描くようレオナルドに望んだとしても自然なことだろう(その場合には,肖像画のモデルとして考えられるのは,パチフィア・ブランダーノもしくはグアランダ嬢という女性である)。ジュリアーノは,1515年にレオナルドを随えてローマを発ち,19歳で王位についたばかりのフランス王フランソワ1世の伯母,フィリベルタ・デ・サヴオワとの結婚のためにフィレンツェヘと赴いた。ジュリアーノは翌年に亡くなる。友人の死で途方に暮れたレオナルドは,1516年,フランス国王の招碑を受け入れることにした。美術史家アンドレ・シャステル(1912−90年)は,『名高くも理解されぬ女』(1988年)と題された≪モナ・リザ》研究において,「女性の肖像画がレオナルドの手許に残されていたという奇妙な事実は,こうした事情でもなければ説明がつかない」と結論づけている。シャステルは,ヴァザーリの物語を単なる伝説とみなすばかりでなく,レオナルドがフランスに向けて出発した1516年には,2,3年前から取り組んでいた問題の肖像画が,まだ制作途中だったと主張している。彼はこの絵の制作年代を1513−16年とし,ヴァザーリによる年代(1503−06年)を退けている。彼はさらに,ひとつの「真理」として,何世代にも渡って美術史家たちの考察の妨げとなってきた,ラファエロ(1483−1520年)におけるいわゆる「レオナルド趣味」を完全に退ける。従来は,レオナルドに魅了されたラファエロが,《モナ・リザ》において発明されたポーズ,手の位置,嫁取りといった表現様式を,彼自身の≪マツダレーナ・ドーニ≫(1505−06年)を利伸するために直接に取り入れたのだと説明されてきた。しかし,シャステルによれば,ラファエロが利用した素描や構図メモが10点はあるものの,≪モナ・リザ≫は当時まだ完成していなかったのである。

▶微笑あるいは性

レオナルドの絵は,フランソワ1世(1494−1547年)によって買い取られたが,そのために支払われた金額は莫大なものであったと伝えられている。こうして,フォンテーヌブローの王立コレクションに収められた作品は,後にルイ14世(1638−1735年)によってヴェルサイユに,さらにナポレオン・ボナパルト(1769−1821年)によってルーヴル宮に移された。劣悪な保存環境とぞんざいな修復により作品は損傷を受け,左右をそれぞれ6,7cmほど切り取られた結果,現在のサイズは縦76.96cm,横53.08cmとなっている。古い時代の模写からは,ふたつの円柱が描かれ,石の回廊を左右で嫁取り,風景に奥行きを与えていたことが判明しているのだが,今日ではそれもほとんど消失してしまっている。

初期の王室財産目録には,「紗のヴェールを被った高級娼婦」ないし「徳高きイタリアの婦人」の肖像画についての言及があり,つづけて,フランス語で,「モナ・リザ」(「マドンナ・リザ」の意),あるいは,そっけなく「ジョコンダJoconde」との記載がある。後者は,「ジョコンダーレgiocondare」(「楽しむ,気を紛らわす,楽しげである」)に由来して,「陽気で,楽しそうな,微笑む女性」を意味するイタリア語の「ジョコンダGioconda」を,フランス語表記したものである。こうして「ジョコンダ」という呼称が,フランスで徐々に浸透してゆく。一方,とくにアングロ=サクソン系の言語においては「モナ・リザMonausa」という呼称が多く用いられた。しかし,その際にひとつ省かれた「n」は,これから検討するように,イタリア語においてはまったく当然あるべきものなのだ。

レオナルドの絵はアルプスを越えた際に言語の境界を越えた。イタリア語からフランス語へのこの移行を通して,われわれは,「モナ・リザ」(「リザ夫人」,「リズ婦人」)と「ジョコンダ」(「楽しげな女性」)というふたつの呼び名の起源を,その意味のうえから把握することができる。しかし,英語表記が国際的な慣例となり,フランス語やイタリア語の文献においても,「Monausa」という「n」ひとつの綴りが採用されている点については,まだ説明がついていない。なるほど,英語の音韻論では,同字反復に然るべき意味がないので,これを省略するのが普通である。しかしながら,イタリア語での現在の表記についていえば,おかしなことだが曖昧さの余地なく,この絵の表題は,ひじょうに性的な意味,さらには直接的に性器という意味をもつのである。ジンガレッリ・イタリア語辞典によると,「モナmona」とは「女性の生殖器」の意であり,「リザ正sa」は,「くたびれた,使い古された,擦り切れた」を意味する形容詞「リゾ1iso」の女性形である。だから,このふたつの語が並ぶと,「古びた性器」,「擦り切れたあそこ」というような,とんでもなく卑猥な意味が生じるのは避けがたい。こうした卑猥な含意が,かくも名高いうら若き女性の肖像に結びつけられているのは,実に異常なことであり,滑稽でさえある。

つまり,「リザ婦人」を指すには,「n」をふたつ用いた省略形である「Monnausa」だけがふさわしいのだ。ここで認めておくべきなのは,イタリア人のレオナルドは,現在の「Monausa」という表窟は決して用いなかっただろうし,明らかにその考えもなかっただろう,ということだ。彼は間違いなく,そのような用法を知ることはなかったのだから。むりやりそれを広めようとしたのは,教養を欠いたメディアくらいのものだ。事実,ルーヴル美術館は何度かためらったのち,現在,作品名の表示や刊行物においては本論で主張している綴りの「Monnausa」を用いている。

▶キッチュの誕生

≪モナ・リザ≫が,あらゆる絵のなかで最も頻繁に模写されてきたことは確かだ。模作はすでにレオナルドの生前から存在しており,17,18世紀のものについては50点近くが知られている。作品は,技量の繊細さをレオナルドと競わんとする画家たちにとって,一筋縄ではいかない挑戦の対象となったのであり,その技術的な完成度,優雅な造形的処理,そして名高いスフマート(油と絵具を淡く用いて,対象の輪郭を湿った空気のなかに浸すような技法)が,作品の名声に大いに寄与したのである。

版画による微細なスフマートの再現が困難であることから,≪モナ・リザ》のイメージが,それによって流布することはほとんどなかった。そのため1870年代以降は,模写に代わって写真がこの絵のイメージを流布させる役目を担うことになる。本,画集,絵葉書,名刺,トランプといった,近代のあらゆる印刷物の上に,≪モナ・リザ》の複製をばらまくことでこの作品を横領し,大衆文化の最前面に据えたのである。この点について,アンドレ・シャステルはつぎのように指摘している。「権威ある何かと卑俗なものとの結託,それこそがまさに<キッチュ>の誕生である」。

≪モナ・リザ》の写真版が絶えず出版されるという事態から,再生産を促すオブセッションが生じるため,絵とのあいだに穏やかな親密さが生まれるどころか,逆説的にも絵が遠ぎけられ接近不可能で謎めいたものになってしまう。そのイメージが一般化され陳腐なものになる一方で,≪モナ・リザ》そのものはアウラを失うどころか,かえって稀少となり,さらなる高みに引き上げられ,不可侵のものとなる。作品の「アウラ」は,そのイメージが複製され,流布され腔められるほどに,逆に聖化されてゆくのだ。今日では,たとえ作品を腔めるものであるにせよ,イメージの流布は,万難を排して作品の名声に尽くすことになる。「価値の剥奪による聖化」というこの過程においては,イメージが絵を称えようとしているのか,あるいはそれに皮肉を投げかけようとしているのかは,どうでもよいことである。かくして評判がもっぱら評判を呼び,称賛と嘲弄とのあいだに本来あるはずの弁証法的な効果は,作品の栄光という点については一致してしまうのである。≪モナ・リザ》は,メディアのイメージヘと変形され,コミュニケーションの時代に参入して,スペクタクル文化のイコンとなった。

▶不在の偶像

われわれがここで目にしているのは,美術市場に類をみない事態である。すなわち,絶えず二重化,多重化,陳腐化,卑俗化され価値を奪われ凌辱されてきた結果として,ひとつの作品が稀少なもの,卓越したもの,単一のものして位置づけられてしまうのだ。そして,その作品は,それ自体としては消え去ることによって,自らのアウラを強め,自身のイメージを流布する複製の上にあらゆるまなぎしを集中させる。他のあらゆる傑作を引き離して美術館に君臨し,空虚なままに残された壁の四角の上で,あらゆる注目を独占するのである。その不在の時にさえも。

1911年8月半ばのある日,並ぶものなき偶像≪モナ・リザ》が,ルーヴル美術館の一室から盗まれた。作品は1913年にフィレンツェで発見されたのだが,結果的に≪モナ・リザ》の普遍的な名声を,決定的かつ徹底的に ̄基礎づけることになった。イタリアの作家レオナルド・シャーシヤ(1921−89年)は,この驚くべき事件をつぎのように語っている。「それは不可解かつ謎めいたかたちで消え去ったのだった。だが,その再登場はいささか陳腐なものだった。《モナ・リザ〉を故国に帰そうと考えた一人のイタリア人職人が,驚くべき呆気なさで作品を持ちだしたのだが,重大な結果をもたらすことになった。人々は大泥棒ロカンボールを想像していたのだが,現われたのは一人のペンキ職人だったのだ。彼の存在をフランス警察がすでに知っていたのは,彼が窃盗もしくは刑法違反を犯していたためであろうが,詳しいことはよくわからない。警察は非難に曝された。というのも,この男が,盗難の当日にルーヴル美術館に入館した職人たちの一人であることを,警察は掴んでいたのだし,さらには尋問まで行なっていたのだ。だが,彼らは,陳列ケースにくっきりと残っていた指紋と,彼の指紋とを照合することも,また,彼が暮らしていた小さな部屋を捜索することもしなかった。その部屋のベッドの下に,このイタリア人は≪モナ・リザ》を隠し,その微笑を多くの人の眼から遠ぎけたのだった。この微笑,ホセ・オルテガ・イ・ガセットはそれを非神聖化することに執着し,「ヒズ・マスターズ・ヴォイス」はレコードのジャケットを,≪ジョコンダ》のイメージで装飾して腔めようとした。微笑みの上に大きな口髭をつけた,未来派たちの子供じみてまったく馬鹿げた悪ふぎけについては述べるまでもない」(F1912+1』,1987年,p.3(ゝ31)。

当然ながら,ここで,シャーシヤはわぎと無造作に,かつ承知のうえで,前衛主義者たちを十把一緒げにしているのであり,デュシャン,ダダ,未来派をあえて同じ袋に詰め込んで,彼らの「ニヒリズム」に対する冷ややかな非難をはっきり示そうとしているのだ。断るまでもなく,≪モナ・リザ≫に髭をつけたのは,イタリア未来派ではなく,デュシャンである。なるほど,未来派の首領フィリッポ・トマソ・マリネッテイ(1876−1944年)は,前衛主義的な挑発に,「子供じみて,まったく馬鹿げた悪ふざけ」という調子を付け加えることができたのだが。マリネッティはこう述べている。「傑作を打倒しよう,傑作につきものの閉息感も打倒しよう」(「未来派回状」,1911年)。

フランス警察が途方に暮れ,混乱した捜査を行なっている最中に,パブロ・ピカソ(18飢−1973年)が尋問されたという事実は無意味なものではない。ルーヴル美術館からの盗品隠匿の嫌疑をかけられたピカソは,予審判事に召喚されて,友人のギヨーム・アポリネールに面会した。この詩人は,許し難い《モナ・リザ》盗難事件の首謀者と疑われ以前の窃盗品を隠匿したうえに,疑わしい人物たちと交際し,自身,イタリアとポーランドの血が混じった外人であることを突然に告められて,即座に収監されていたのだった。最終的には,事件の一切について無実とされたものの,スペイン人ピカソは,フランスにおいては身分の不安定な外国人であり,無政府主義者たちやはみだし者たちとも密かに関係をもっていたし,さらにルーヴル美術館から盗まれたある美術品にも実際に関与していたのだから,警察の注意を惹いてしまったことに,不安を覚えるだけの十分な理由があったのだ。実際,フランスの警察と司法に接触して文字どおり縮み上がった彼は,≪モナ・リザ≫消失にまつわる苦痛に長く悩まされることになった。アンドレ・シャステルはいつもながらの洞察力でつぎのように問うている。「私の知る限りで,彼はレオナルドを無視しているのだが,それは,このことに起因するのではなかろうか」。つねに過去の傑作を発想源としてきたピカソが,その後60年にわたって,この事件の悪しき記憶から≪モナ・リザ》の肖像と直面するのを避けたのだとすれば,実に興味深いことである。

▶ヒステリーー患者のひげ

以上,レオナルドの伝説的な作品は,今日ピカソが体現しようとしている現代絵画の神話の形成には,影響がないことがわかった。しかしながら,周知のように,《モナtリザ≫は現代芸術の別の神話に同一化してゆく。1913年に〈自転車の車輪〉を腰掛けの上に固定して,レディ・メイドを発明したばかりのマルセル・デュシャン(1887−1968年)は,1919年,〈モナ・リザ》の複製の上に口ひげと顎ひげとを描き込もうと考えた。さらに,デュシャンは,そこに「L.H.0.0.Q.」と大文字で書き加えて性的な含意を加えた。この文字列をフランス語風に発音すると,卑猥な意味が発生する。すなわち,あまりに「お尻が熱い」ので,モナ・リザには顎繋が生えたというわけだ。

デゝシャンがはじめたこの言葉遊びは,精神分析によるヒステリー徴候の解釈を,美術というまったく別の領域において先取りするものであった。このヒステリーなるものの意味を,ジャック・ラカン(1901−1981年)はつぎのような言い回しで要約している。「ヒステリー患者とは,男性を演じる女性である」(『エクリ』,1966年)。ヒステリー患者の性的な欲望が維持されるのは,女性自らが女性であることに対して抱く不充足,すなわち,性的な快楽へのあらゆる通路を絶ち,かつ無意識という逆説への道を開こうとする不充足においてなのだ。というのも,主体は自らの不感症それ自体を享楽するようになるからである。ヒステリー患者が自らの性的同一性をはねつける原因となる,こうした主観的な布置は,ラカンによれば,「男を演じる」ように女性を追い立てることになる。言語活載には曖昧さがつきものだが,そのことを際立たせるこの定式は,単に,ヒステリー患者が男性性の象徴的な特徴に同一化する女僧であるということ,あるいは,想像のなかで自分を男性に見立て】カップルにおいて現実的に権威者としての役割を演じる(いわは「馬鹿をやる」ように「男をやる」),ということだけを意味するのてはない。ここで同時かつ逆説的に示唆されているのは,ヒステリーの女性とは男性の欲望を挑発するものであるということ,相手の男性的な身分を強化しつつ,その男性としての不能を癒すために自己の人格を代償にするということ,かつヒステリーの女性こそが自ら進んで男性に重みを付与し,その重みによって男性は世間において自らを価値づけえる(まるで「雨を降らせ,かつ晴らす」かのように「男をさせる」)ということなのである。

デュシャンによる解釈を忠実にたどれば,以下の様なことになる。

〈モナ・リザ≫の顔に描かれた顎ひげと口ひげからふたつのことが言える。まず,花嫁は自らを独身者たちと思い込み,自分自身独身のままでいる(馬鹿をやる)。かつ同時に,≪モナ・リザ》自体が放つ輝きのおかげでレオナルドは今日知られているような天才へと仕立てられているのだし,この作品があるから,美術史上,レオナルドは現在の重要性を与えられている(雨を降らせ,かつ晴らす)のである。

1961年,デュシャンは,解釈上自分の行為にはどのような価値があるのか,1919年にははっきりとわかっていなかったと明かしている。いわば,当時の彼はただ無意識に身を委ねていたのだ。「フロイトの考えはレオナルドの同性愛を証明することでした。あの口ひげと山羊ひげに関して興味深いのは,あなたが《モナ・リザ》を見るとき,彼女が男になっているからで丸それは男に変装した女ではなく,本当の男であり,それこそが私の発見でしたが,当時はよくわかっていませんでした」(H,クリーハン,「ダダーマルセル・デュシャンのインタヴューからの抜粋」,『明証』,トロント,第3号,1961年秋,3&38頁)。友人のジャン=ピエール・ロシェによると,口ひげを描きながらデュシャンはつぎのように語ったという。「過去の微笑みに金縛りにかけられたままではいけません。むしろ未来の微笑みをつくらねば」。この点に関して,詩人ポール・ヴプレリー(1871−1945年)の言葉も記憶にとどめておこう。『「≪モナ・リザ〉の微笑み」は何も考えていない。この笑みを通して彼女はこういっているのだ。「私は何も考えていない一私の代わりにレオナルドが考えているのです」とJ。

フランシス・ピカピア(1879−1953年)は,1920年にデュシャンの《モナ・リザ》を,自分の雑誌『391』第12号の表紙に使おうとした。当時デュシャンはアメリカに出発していたので,ピカピアが印刷所で友人の作品の複製を制作しなければならなくなった。彼は大文字の「L.H.0,0.Q.」と口ひげを描き直したが,顎ひげを忘れてしまった。この作品は「ダダ絵」という表題で公表された。また,つぎの事実も無意味ではなかろう。サルヴァドール・ダリが<モナ・リザ〉を横領する際には,やはりデュシャンによるヴァージョンを転用しようとした。彼は,なるほどデュシャンが広めた紋章であるひげを再びモナ・リザに描き込んだのだが,それを自分の口ひげのかたちに似せたのである。

▶顎ひげと恥部を剃る

注目すべきなのは,1946年,ついで糾年および65年とその生涯を通じてデュシャンが,周囲の勧めに応じて,(加筆されたレディ・メイド》の模範と受け止められていた,この作品を再現したことである。加筆されたレディ・メイドは,口ひげと顎ひげによる転用から46年後,転覆され過激化されいわば芸術家の介入から完全に解放された純粋なレディ・メイドとなった。すなわち,デュシャンは1965年,くモナ・リザ〉を絵柄にした,ありきたりのトランプに署名するのだが,今回はそれに何も描き込まず,ただ元の題に形容詞を付け加えたのだった。くひげをそったL.H.0.0.Q.〉と。翌年,デュシャンは,く大ガラス〉(〈彼女の独身者らによって裸にされた花嫁,さえも》,1912−1923年)と並ぶ代表作,糾)落ちる水 2)照明用ガス,が与えられたとせよ〉を仕上げることになる。

この作品がデュシャンの死後に初公開されたことで,1965年および1919年のレディ・メイドは,その十全な意味を獲得する。というのも,そこに示されているのは,脚を開いて,まさしく「剃られた恥部」を露わにしている花嫁なのだから。さらに,つぎの事実を強調しておくのは無駄ではないだろう。1924年に〈大ガラス〉の制作を続けるのをあきらめた時,デュシャンは〈モンテカルロのルーレットの債権〉と題した,モンテカルロのルーレットの債券に自画像を張り付けたコラージュを,30点制作していた。そして,その自画像の顔には,シェービング・クリームで存在しない口ひげと顎ひげが描かれていたのである……。

最後に確認しておきたいのは,デゝシャンの作品のなかで,性転倒させている別の例が,さらに連なっていることだ。すなわち≪モラヴ イナ・リザ〉を男装させて,「エロスこそ人生である」と主張するためにつくりだした,謎めいた「ローズ・セラヴィ」に彼自身同一化し,お尻が熱い女性との対話をつづけるためであるかのように,女装するのである。これらすべては,生涯をかけてデゝシャンが自らのためにつくった記号を通じて,彼とローズ・セラヴィ,モナ・リザ,花嫁と処女のあいだに,類似した特徴があることを証明している。芸術家は自らの名前であるマルセル(MARCEL)という記号によって,花嫁(MARi‘e)と独身者(CELibataire)をつなぐ者となっているのだ。

生涯を通じて制作した作品すべてが,なんらかの手法や特徴において(モナ・リザ〉と関係があるために,デゝシャンは,結局のところ,彼女を近代芸術の創設的な神話へと祭りあげることになったのだ。レオナルドの絵に描かれたイメージに手を加え,そして手を加えずにおくことによって,デュシャンは20世紀の芸術の最も奥深い意味作用を生みだしたといえよう。レオナルドが生んだ神話のうえに,デュシャンが打ち立てた「メタ神話」は,近代主義的な芸術,とりわけ「コンセプチュアル・アート」の根本的な意味作用(レディ・メイド,アブロプリエーション,転用,非物質化,性的含意等々)を有効なものとしたわけではない。この神話が打ち立てたのは,なによりも芸術の「形而上学」であり,それは,精神性とセクシュアリティとが決定的に一致するのを定式化しようとする。コンセプト(この語は,「生殖(受胎)」という性的な含意と関係した「着想」という意味以前に,語源上かつ文字どおりには「〜によってつかむもの,含み,かつ結びつけるもの」を意味する)について,ひじょうに有効な定義をしている短い文章で,デュシャンはつぎのように発言する。「私は,ヴァギナがペニスを捕らえるように,精神によって事物を捕らえたいのだ」。

デュシャンの「レディ・メイド」は,ピカソのキュビスム期の絵と同様に,また,それとほぼ同じ時期に,美術史においてモダニズムと呼ばれるものへの道を開いたのだった。また,≪L.H.0.0.Q.》によってデュシャンがつくりだした態度は,「ポストモダニズム」の「アプロプリエーショニズム」的な態度を,50年先取りしていた。周知のように,デュシャンの創設的な行為に先行する例として知られているのは,ただひとつ,カジミール・マレーヴイチ(1878・1935年)が1914年に制作した《モナ・リザのあるコンポジション,部分日食》だけである。この時期,シュプレマティスムの抽象(1915年)をつくりあげようとしていた画家は,モナ・リザの顔を二重の赤い十字で抹消することで,デュシャンによる偶像破壊という方向への先駆けとなったのである。

1930年,フエルナン・レジェ(1881−1955年)は《鍵のあるジョコンダ≫を描き,≪モナ・リザ》(彼は,これを「ありふれたオブジェのひとつ」とみなした)の小さな複製画を無礼にも鍵束で覆い,かつ大胆な「コントラスト」をつけるべく,絵の上部にありふれた鰯の缶詰を置いた。しかし,すでにその6年前,工業機械の魅力に抽象への激しい引力を結びつける,ある絵画美学を発展させつつあった1924年に,彼は≪ジョコンダ》およびルネサンス全般に対する断固たる嫌悪を,公然と示していたのである。「イタリアのルネサンス(≪ジョコンダ≫16世紀)は,人々によって絶頂,頂点,到達すべき理想とみなされている。美術学校は,この時代を卑屈に模倣することを,自己の存在理由としている。これは,実にとんでもない大間違いである。16世紀は造型芸術のあらゆる領域が,ほぼ完全に退廃した時代だ。模倣や,主題の卑屈な模写といった過ちと対極にあるのが,それに先立つ,いわゆるプリミティヴ期だ。この時代は偉大かつ永遠不滅である。まさしく自らの形態,自らの方法を創出したのだから」(F絵画の機能』)。人民戦線によって人々が高揚した数週間のあいだ,レジェは行政を説得して,労働者たちの来館のために,ルーヴル美術館を午後5時以降も開門させた。一般大衆に向けた自らの発案がもたらした結果は,皮肉にも画家を落胆させることになる。ルーヴルの門は「夜間に開かれ,労働者たちがやってきた。そう,彼らは一枚の絵しか見なかった。〈ジョコンダ》の前には列ができてしまった。その絵は映画におけるくスター〉のようなものだった。結果はゼロだったのだ」。

デュシャンのダダ的行為は,あまりにもしばしば,またなにより,あまりにも拙速に,「偶像破壊的」だと受け取られることになった。まるで彼の作品が,マレーヴイチ風の文字どおり虚無主義の道に踏み込んでいるとでもいうかのように。もっとも,マレーヴイチについては,抽象を用いて偶像破壊の困難な道のりを探索した後,彼が具象へと回帰したことを指摘しておいても無意味ではない。デュシャンに話を戻せば確かに,1913年の最初のレディ・メイド(自転車の車輪》は,無駄なものや軽薄なものの否定的な価値を芸術に導入し,1919年の≪L.H.0.0.Q.》は,子供っぽい戯れや猥嚢さという卑俗な価値を導入した。しかし,これらの行為は,イメージの機能や芸術の実践を破壊することを目指していたわけではないし,事実,それらを破壊したわけではなかった。

実際,こうした自由で無造作,かつ遊戯的な態度により,デュシャンは,前衛主義の否定性から,まさに他ならぬ芸術の未来を引きだしたのであり,彼が《反芸術》の偶像破壊からもぎとったものは,パブロ・ピカソやイヴ・クライン(1928−62年)らの作品と同じように,今世紀で最も実り豊かな態度,最も予言的かつ豊餞な帰結であった。また,こうした理由から,複数の歴史家が,二人の芸術家に共通する特徴をあげて,デゝシャンのうちに20世紀のレオナルドを見出そうとしたのだ。「マルセル・デュシャンこそが,単なる大画家であることを拒む点にいたるまで,ほかの誰よりも否応なくレオナルドを思い起こさせる」(ロベール・ルベル,Fレオナルド・ダ・ヴインチあるいは人間の終焉j,1974年,62頁)。

▶「神々しい限の女」

確かにこの伝説的な絵は,デュシャンとレオナルドという,西洋美術史における二人の神話的人物を永遠に結びつける。そして,その絵自体が,自身についての神話となり,また,相互に対立しながらたえず反復される物語と常套句で自らの意味作用と現実をしつかりと覆っている。これらの物語と常套句は,決して尽きることはないのだし,あまりにも数が多いということだけで,もっともらしい見かけを呈してしまい,ついには作品が物体として確かに存在しているという事実,あるいはその起源についての歴史的真実というものを消し去ってしまう。絶対的な偶像崇拝の対象として,この傑作は,さまぎまな解釈や振る舞いを喚起し,その奇妙さを増大させた結果,神話や伝説上の人物たちと同じ非合理を生きることになる。アンドレ・シャステルは,簡潔に述べている。「この絵は,真面目さ,小心,アイロニーに対する永遠の挑発となった」。つまり,人を怖じ気づかせるような傑作は,活発な挑発へと変質し,その転覆的な力がすべてを脅かし,ついには,それを研究する真面目さ,賞賛しようとする小心,攻撃しようとするアイロニーの意味作用をひっくり返してしまうのだ。その起源を探究するにあたって,最も偉大な美術史家たちさえもが,誤りを犯してしまったのみならず,モデルが誰であるのかについては,最も教養豊かな愛好家たちさえもが,戯言じみたことを述べるに至ってしまった。すなわち,その身体的な存在感についていえば,それはこの上もなく信じ難い想像を,結果として招くことになるのだ。

ドゴール(1890−1970年)の政権下で,文化大臣を務めたアンドレ・マルロー(1901−76年)は,1963年,ワシントンのナショナル・ギャラリーとニューヨークのメトロポリタン美術館での展示のために,板絵であるにもかかわらず,この作品を輸送することに同意した(今日では,国際美術館協約により,木板に描かれた絵の貸与は禁じられている)。そして,ついに1974年には,東京上野の国立博物館およびモスクワのフ」シキン美術館への最期の旅に,この絵を送りだした。大変な数の観衆(400万人近くにのぼった)が押しかけて,この驚くべき出来事を祝い,傑作は前例なき勝利を納めた。人々は即座に≪モナ・リザ≫に同一化し(東京では,ほどなく「モナ・リザ」という名の酒場や店が27軒現われた),レオナルドのおかげで,文化の異なる外国人たちが互いに接近し(ロシア人はこの絵をイコンと認め,絵の下に詩や花,現金を置いた),やがて各国で国民の絆が結ばれて,諸国政府は重要な政治・通商協定の数々を締結し,諸国家間の関係はこの出来事によって緊密に継続されてゆき,一方で,ゆるぎない平和が世界中の歓喜のうちに約束されたのである。

ワシントンにおけるオープニング・セレモニーで,マルローは神話に神話を重ねて,「ジョコンダの神秘」を高く掲げようとしたが,その解釈の雄弁さはフィクションからしか生まれないものだった。「イタリア人は古代を復活させ,それは形態の理想化を提案したが,古代彫像に表現された人間は,まなぎしをもたず,また魂ももっていなかった。まなざし,魂,精神性はキリスト教美術のものであり,レオナルドはかの名高い微笑みを,聖母の顔のために発見したのだ。彼は,この微笑によって世俗の顔を変容させ,かつてギリシャ人女性が顔立ちに施した理想化を,この女性の魂にもたらしたのである。神々しいまなぎしをもった死すべき人間の女性が,まなざしをもたぬ女神たちに勝利する。これこそが,「永遠に女性的なもの」とゲーテが呼ぶことになるものの,最良の表現なのだ」。

この偶像のために,マルローが叙情的に誇張を行なうどころか,程度の差こそあれ,とても正気とは思えない注釈者たちが,いたるところで,熱に浮かされた異様な解釈を述べはじめてしまった。また,この偶像は,絵それ自体に向けられたテロ行為にも身を曝している。攻撃的行為としては,1956年に困窮した一人のポリビア人が,絵に投石したのが最後である。これはナルシストの行為であった。というのも,彼の目的はなによりも,自分に注意を引きつけたいということだったのだ。以来,この絵は分厚い防弾ガラスのケースに保護されそれをとおすことで,絵を見ること自体かなり難しくなった。

▶芸術の究極の達成

レオナルドは,神話の域にまで高められた絵の作者というだけではない。彼自身がルネサンスの画家の生きた神話なのである。というのも,彼は,芸術の究極の達成として,技師の知と画家の知恵とのユートピアじみた一致を企てたのだから。

彼の計画は絵画にのみ限られるものではなく,芸術一般という考えをも超えていた。彼が作品でめぎしていたのは,まさしく世界のあらゆる存在を理性的に理解することで,彼の野望は,「絵画」についての普遍的な学を創出することとなる。レオナルド自身によってこのように名づけられた学は,数学,建築,解剖学,宇宙論,彫刻,生物学,物理学,および機械学を,熟慮したうえで統合することを目論むものだ。後の解剖図に,レオナルドはこう記している。「数学者ならざる者は,私の記した諸原理を読まぬように」。ところで,数学は,彼にとって「知識の絶対的な規範」であり,解剖学とまさしく微笑みの表現に関する,もうひとつ別の覚書(ウインザー・コレクション)から判断する限り,それ自体,総括的な価値を持っていたのだ。「これら(顔面の筋肉および微笑みの筋肉)の動きを,自分の数学原理の方法によって完璧に描写し,表わすのが私の意とするところである」(W.19046)。こうした原理とは,力の分析,図式化,計測方法のことであり,機械学および絵画というふたつの主要領域ににおける合理性を保証し,これらに基づいてレオナルドは,ただ一人で知の総体を再編成しようとしたのだ。

絵画と哲学,芸術と科学の同一性に関する公理-これは彼のr絵画論H1487-1513年頃)で絶えず確認される-を真面目に受け止めるならば,レオナルド自身が,ルネサンスにおける最も強力な知的プロジェクトを体現していることが理解されよう。≪モナ・リザ〉は,その大いなる栄光によって,いまだ人類史上比顆ないものであることに変わりない,この桁外れに巨大な知的プロジェクトに,人類が送りえた称賛を高く際立たせているのだ。

Top

■モナ・リザの栄光

■モナ・リザの栄光