コンテンツへスキップ

ブランクーシ

ブランクーシのプリミティヴイズムは,通常,1913年の木彫にみられるアフリカの影響に始まると考えられているが,1907−08年に制作された石彫のシリーズに,すでにより一般的なプリミティヴイズムヘの志向をみてとることができる。1907年4月末に,彼はルーマニアのある墓碑モニュメントの注文制作に取り掛かるため,1階にあるアトリエを借りた。この注文の一部として塑造の《祈る人≫を完成し,続いて粘土で頭部をいくつか制作すると,ブランクーシはこの年の残りを彫りに費すことになる。実際,彼のこの後の制作活動はほとんどすべて,この彫刻という作業に捧げられることになった。

1907年の石と大理石の作品は,6点の頭部と胸像からなるが,うち5点は写実的な子供の肖像である。後者のうち4点は,「ポイント」と呼ばれる,通常は彫りを始めたり,あるいは大まかな形を決めたりする時に用いる道具で制作されたために,粗い仕上げになっている。「最初の石 じかの直彫り,190」(制作年が欠けている)という紙が貼られた《少女の頭部≫を制作したのは1907年の末頃に違いない。

これに続くのは,おそらくこの年の末近くに着手し,1908年の初めに完成した《接吻≫であろう。ここでこれらの作品について詳述する目的は,ブランクーシは一旦≪祈る人》の制作を離れて,1907年の後半は「直」彫りによる彫刻様式を熱心に探求し,新鮮な感覚と自信に溢れた《少女の頭部≫にようやくそれを見出し(5点の子供の頭部は消失した),さらに《接吻≫においてこの様式を真に芸術的に実現したということを示すためである。

ブランクーシの思考がこうした新たな方向を取り始めたのは,1906年10月6日から11月15日までサロン・ドートンヌで開かれたゴーガンの回顧展を訪れてからだという可能性が極めて高い。この大規模で大きな影を及ぼした展覧会において,彼はゴーガンの「プリミティヴ」な要素をも も確かである。

すでに見たように,ブランクーシは1907年の大半を通して,表面を粗く仕上げた極めて写実的な彫りの作品にかかりきっていた。彼がピカソやドランほどすぐに直彫りという考えを理解しなかったのは,ピカソにもドランにも無縁であった彫刻のアカデミックな訓練を,長い間徹底して受けていたからである。1907年9月にヴィニョン街のカーンワイラーの新しい画廊にドランの≪うずくまる男》が展示された時に,彼はタイユ・ディレクトの重要性にやっと気づいたと思われる。《接吻》と《うずくまる男》とは,互いにいくつかの点で似通っている。大きさ,ずんぐりしたプロポーションの石灰岩に彫られている点,左右相称性。いずれも裸体で,手が強調されており,孤を描く腕のモティーフが含まれている。同時に≪接吻》は,上述の回顧展に含まれていた,「プリミティヴ」なものを志向するゴーガンのレリーフ《話し手が話すとき≫と明らかな親緑性をもつ。《接吻≫に続くブランクーシの1908年の作品≪知恵》は,ゴーガンによる人物像,《プルターニュのイヴ》と,それによく似た,《我々はどこから来たのか……≫の左手に描かれた老女とを綜合したものに基づいている。

これらの人物像はいずれも「プリミティヴ」な制作物に起源をもつイメージである。私はここで,ブランクーシへの「プリミティヴ」なものの影響は,間接的であるからといって,また神秘的な傾向を帯びているからといって,重要性において劣ることはないと言おうとしているのである。大規模で多彩なゴーガンの作品の回顧展は,その名前の魔術と仮想のエデンヘの逃避によって美化され,フォーヴィスムの努力に変化をもたらすとともに,ブランクーシの二つの人物像の創造に寄与したのであった。それはまたドランとピカソとブランクーシを,今世紀の最初の10年の彫刻における最も重要な展開である直彫りの採用へと導いたのであった。後から振り返れば,タイユ・ディレクトを・・・伝統的な「星取り機(ポインティング・マシーン)」の放棄,構想と実現の直結への回帰,石に固有のマテイエールの獲得によって・・・・20世紀の幕開けにおける,「プリミティヴ」なものへと向かう衝動の産物とみなすこともできよう。

ブランクーシはタイユ・ディレクトの実践を決して止めなかったが,他方で次第に抑制と洗練を加えていった結果,彼のアプローチの直接性は覆い隠され,当初の「プリミティヴ」な要素の名残りは排除されていった。1913年に彼は木で《最初の一歩》を彫ったが,これはこの素材による長いシリーズの始まりで,そのほとんどが続く10年に制作されることになる。

この木彫のフォルムと手法には最初から新しい精神がみてとれ

すなわち,タイユ・ディレクトによって初めて制作された石彫のプリミティズムヘと回帰しているものの,ここにはその後の歳月に獲得されが統制が効いている。しかし木彫に対する影響は,間接的に作用しているのではなく,この時点までにブランクーシが「黒人アフリカ」の美術によく払ってきた関心を反映しているのである。

アフリカ美術のブランクーシヘの影響という議論はこれまでめったに行なわれず,当然と考えられるか,無視されるかであった0ある研究者は二つの理由からその影響を「重要」でないと決めつけている。一つにはプラ/クーシがアフリカ美術を「否定」しているから,もう一つにはルーマニアの民俗美術とアフリカの「部族美術」とが似ているからであり,彼女の意見では,この類似によって,間違いなくブランクーシヘの影響源は,ア7リカではなく彼の故郷ルーマニアだということになるというのである。

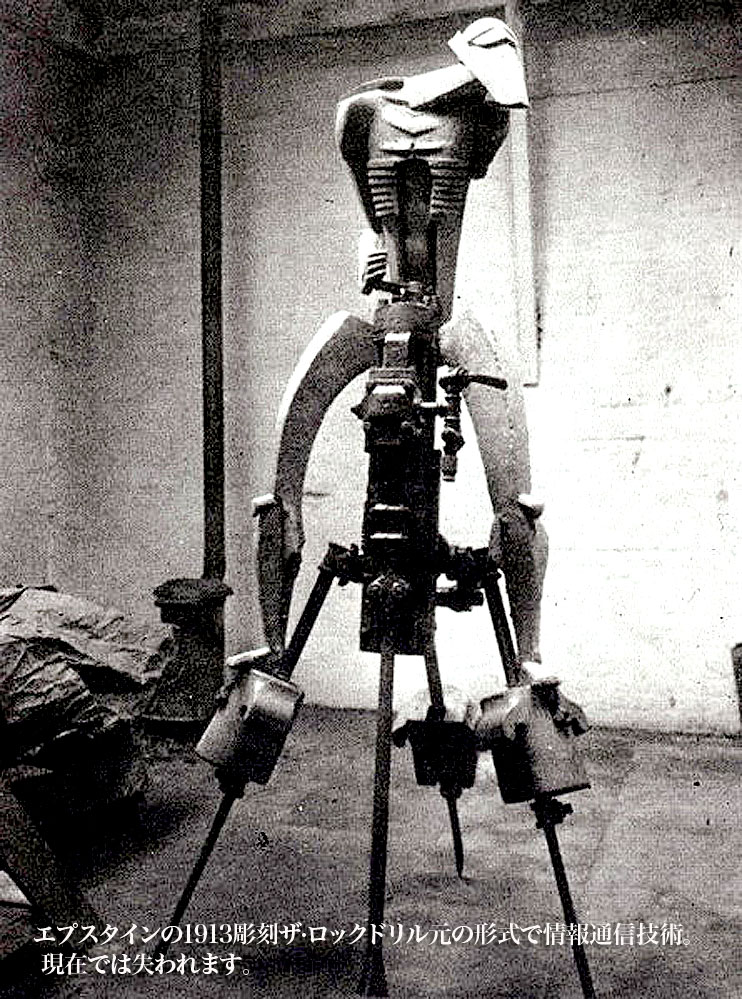

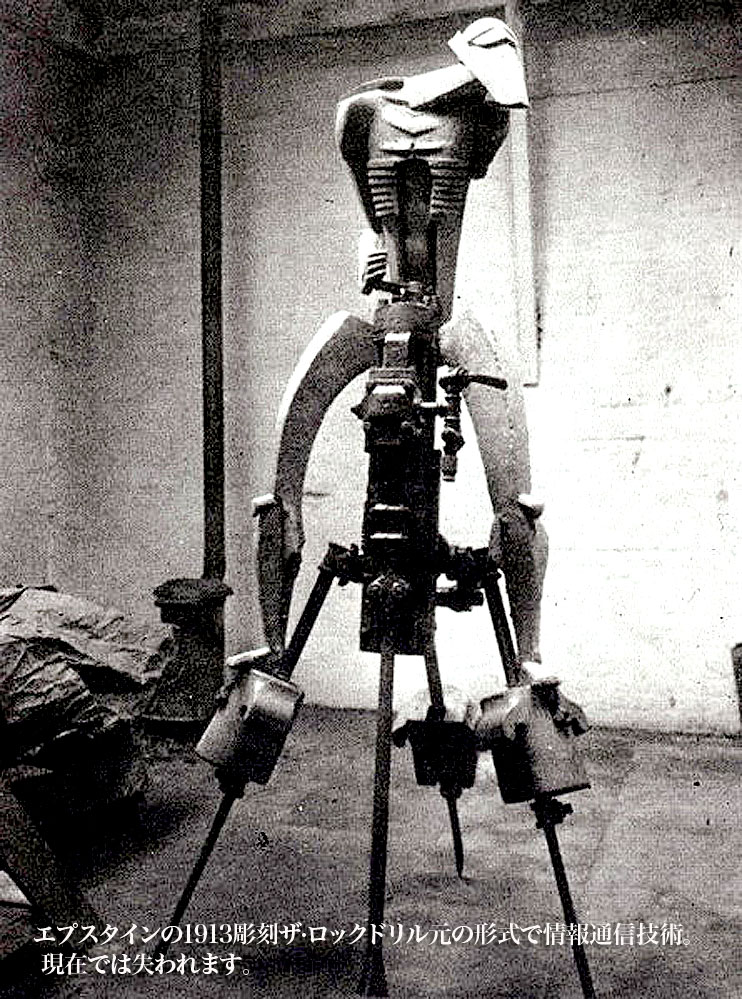

しかしれそれぞれの影響の範囲もブランクーシの「否定」の時期も検証されてはいない。いずれにせよ,こうしたアフリカとルーマニアの土着の美術の比較は,ブランクーシの特定の作品が提起する影響の問題に正面から取り組んではいない。こうした問題に関する最初の詳細な検討といってよいカテリーヌ・ヤンスキー・ミケールセンの研究では,アフリカからの影響があったというテーゼが説得力のある数例の比較によって支持されているが,かつてロバート・ゴールドウオーターが「そっくり」と呼んだような表面的な類似性に基づいて,《眠るミューズ≫などの古典的傾向の作品までもが例証に含められているのは行き過ぎである0残念なことに,ゴールドウォーター自軌この間題に関する重要な資料であるジェイコプ・エプスタインの1940年の回想録『彫刻をあらしめよ』の誤読によって,ブランクーシのアフリカニズムに関して若干の混乱の種を蒔いた。

ゴールドウオーターによると,「1912年に[ブランクーシは]エブスタインに対し,[アフリカの]影響のことで抗議し,何らかのアフリカ的特徴を示すと考えた作品を破壊さえしたかもしれない」という。しかしエプスタインを注意深く読むと,ブランクーシがアフリカ彫刻を批判したのは,エプスタインが初めてブランクーシのアトリエを訪問した1912年ではなく,再訪した「20年後」であることがわかる。この再会について彼は記している。「ブランクーシの初期の作品にはアフリカ美術の影響を受けたものがあったが,現在では彼はアフリカン[African,原文ママ]の影響を受けてはならないと断言しており,アフリカの影響があると考えた自らの作品を破壊しさえした」。1930年代の初めの訪問後に書かれたこの文章における「現在」という言葉が,出来事の実際の順序を復元してくれる。すなわちブランクーシのアフリカ美術への関心は1913年に初めて作品に現れたが,やがて伝えられるとおり自らの作品を破壊し,1930年代の初めにはアフリカの影響を否認したのである。

アフリカニズムの問題全体が,ルーマニアの美術史家たちによって斥けられているが,彼らはほとんど一人残らず,アフリカ美術に触発された・・・・あるいは実際,ルーマニアの民俗美術とロダン以外の何らかの影響を受けた・・・ブランクーシという考えを敵視している。しかし,ブランクーシの教養と性格には,アフリカあるいはそれ以外の「プリミティヴ・アート」を遠ざけるような要素は見当らない。彼はブカレストで古代の作品の石膏像の模造を行った後,自分を磨くためにパリに赴いた。一旦パリに出ると,鋭い観察力で様々なものを取り入れ,頂点に立つロダンからばかりでなく,他の同時代の芸術家からも,多くの公のモニュメントからも,また多様な文化の文物に溢れた博物館からも諸特徴を吸収していった。ブランクーシの鋭敏な知性は,「部族美術」の重要性をただちに感じ取ったであろう。「部族美術」の発見は,50年ほど前の日本美術の発見と同様,冒険心に富んだ芸術家たちによって一つの啓示とみなされていたのである。彼がこの発見の5年ほど後までアフリカ美術の直接の影響を受け入れなかったのは,少なくとも彼にとっては革命的であった石彫へのア プローチに彼がすでに熱中し始めていたからである。

1913年の《最初の一歩≫はブランクーシ自身の手による(模造を除いた)最初の独立全身像である。その着想の斬新さは,「よちよち歩きの子ども」という題名も題もサロンの定版であったことを見失わせてしまう。ここでは,制作年を確定できる彼の最も抽象的な作品である1910年の《接吻>の第3作よりも株式化が進んでおり,事実,この作品はアフリカの彫刻から学んだに違いない,全体的な形式化という方向に向かっての初めての冒険といえる。実際,人類博術館のバンバラ族の像が直接インスピレーションを与えたことはほとんど間違いないであろう。

いずれの作品においても,腕,胴,頭と首が,木目に沿った軸を有している。口はどちらも上唇が強く突きでており,くりぬかれている。またいずれの頭部も卵形である。バンパラ族の像は,動き始めのぎごちない瞬間を捉えられたかのように不安定な姿勢をとっている。他方≪最初の一歩≫はもちろん,題名が告げるように,おそるおそるの動きを描写している。1916年にニューヨークで出版されたマリウス・デ・サヤスのアフリカ美術研究の中にこのバンパラ族の像の図版が掲載されていることから,デ・サヤスはパリを去る前に,ブランクーシから教えられてこの作品を知ったと推測することもできる。二人は知り合いであり,1914年7月にパリ郊外のエドワード・スタイケンの屋敷で開かれたガーデン・パーティーに同席している。またデ・サヤスは後に,自身が経営者であったこユーヨークのモダン・ギャラリーでブランクーシの作品をいくつか売却している。

《最初の一歩》は1914年の初めに,ニューヨークのフォト・セセッションの画廊で展示されたが,画廊の経営者のアルフレツド・ステイーグリッツは、デ・サヤスを含むサークルの中心人物であった。彫刻がパリに戻ってくると,ブランクーシは頭部のみを除いてこれを破壊した−ただし胴と大腿部は1917年頃の《若い男のトルソ≫のモデルとして用いられた。このように《最初の一歩≫払アフリカ的な外観ゆえにブランクーシが破壊したと思われる,知られる限り最初の作品である。これより以前に同じ理由で破頓された作品があったという証拠は何はい。もし<最初の一歩》が多くをアフリカ彫刻から学んだとすれば,この影響はブランクーシが自分にとって新しい素材を取り入れたまさにその作品において起こったという点で,いっそう意味深いものとなる。つまりこれが彼の木彫における「最初の一歩」であったのである。この影響を認めると同時に,我々は作品全体のフォルム,およびこれを構成する部分のフォルムが,「プリミティヴ・アート」においては稀にしか出会えないような,また決してバンバラ族の像には見られないような,技術的な完成,即ち意匠の絶対的な優美さを獲得していることを認めないわけにはいかない。

ブランクーシ自身,かなり後になって,先史時代の彫刻家,あるいは「プリミティヴ」な彫刻家と比較されることにうんざりしてきた頃に,彼らは「私が現在しているぐらい最後まで正確に仕事をする術」を知らなかったのだと語っている。優美な意匠を有し,完壁に仕上げられたアフリカ彫刻はまだ彼の目にとまっていなかったようである。「部族美術」との長い接触を経て,この彫刻家の胸の中で長い間温められた末に《最初の一歩≫は誕生した。1955年に,ブランクーシは50年以上も前のウィーン自然史博物館への訪問を回想し,ミュンスターベルガーが記しているところでは,「すぐさまアフリカの岩壁画のレプリカをいくつかとアフリカとオセアニアの部族美術の様々な品とを思いだした」。「こうした美術の真の衝撃はパリで,おそらく最初はアポリネールかマティスのアトリエで起こったと思います」とブランクーシはミュンスターベルガーに語っている。《最初の一歩≫の4年前にあたる1909年に,ブランクーシはアフリカ美術に夢中になっていたモディリアーニに出会った。そしてまもなくモディリアーニ同様,ポール・アレクサンドル博士と知り合いになった。

No.2へ

Top