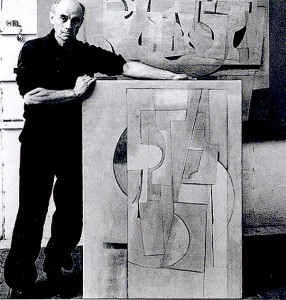

■戦争の歳月(再考と復習)

コーンウォール

1939年8月、そのときにはもう結婚していたニコルソン(45)とヘップワース(36)は、休日に三つ子の子どもたちをコーンウォールに連れて行き、批評家で作家 のエイドリアン・ストークスとその妻で画家のマーガレット・メリスとともにセント・アイヴスの近くに滞在した。

ニコルンにとってこの旅は、1928 年にウイニフレツドとケソドを連れて初てセント・アイヴスに旅行した記憶を呼び覚ましたに違いない。ひと月のうちに戦争が勃発し、彼らはロンドンに戻らず コーンウオール(南英国)に居を定めることに決めた。

戦争の開始は、イギリス美術の方向にかなりの衝撃をもたらた。イギリスが国境を閉じてもう旅行は不可能となつたために、芸術家たちは、外部の世界と隔離されたほどではないにしても、孤立した。他国の文化の実情に関する情報はわずかしか入手できず外国の友人たちと連絡を保つのは困難になつた。いつも大 変にまめだったニコルソンは、アメリカにいる知人には多くの時間をやして手紙を書きつづけたが、フランスにいる・・・少なくとも強制収容されたり、徴兵された り、死んではいない・・・作家たちからニュースはほとんど耳に入つてこなかった。1930年代のあいだ外国旅行を楽しんでいたイギリスの作家たちといえば、 徴兵されるか・・・戦争画家として雇われる幸運な者もいた・・・、海岸線の内側に閉じ込められるかしていた。ニコルソンは、国防市民兵に加わった。

1920年代を通して、第一次世界大戦後の停戦状態が続いて、イギリス風景への関心が新たになっていた。ニコルソン、ナッシュ、スタンリー・スペンサーらは皆、母国を賛美したが、1930年代にその傾向は増大する。1930年代の終わりまでに、それまでは抽象絵画の実験をしていたジョン・パイパーのような画家も、モダニズムを放棄し具体的な対象や自然に立ち返つていった。パイパーにとっては、抽象という乗り物は意味を運ぶには不十分であった。何人かの画家と同じように彼は、工業化、宅地化、農業の衰退といったことへの関心を表すのに適した題材として田園地帯に眼を向けた。

第二次世界大戦中の孤立は、イギリス風景に、主題としてではないにしても背景としての効力を付与した。抽象画家たちが幾何学的抽象への忠誠を放棄したのに対して、シュルレアリスムの流れに与していた者は、ジョン・タナードがいい例であるように、自らの着眼を大地に転じたのである。

1939-40年 「黒い風景」 グラハム・サザーランド

彼らの手本も変わつた。ピカソ、ブラックとキュビスムは、サミュエル・パーマー、J.M.W.ターナー、ジョン・カンスタブル、そしてイギリス・ロマン主義の伝統に取って代わられた。爆撃を受けたイギリスの町、寺院、教会の光景、イングランドの鉱山や洞窟の奥深く積み上げられた軍需品、金色の小麦畑や南イングランドの森に破壊されて横たわつた敵機、難破船や有刺鉄線のある海岸、ペンブロークシヤーの風景に見られるごつごつした木の根や茨だらけの外観、そういった絵になりそうな眺めが、以前はモダニズム絵画を制作していた画家たちの戦争への反応であった。

つまり、1920年代後半、30年代前半に始まつていたロマン主義の復興が、戦争のあいだに最高潮を見た。また、イギリスの田園地帯の賛美が愛国心の表れであったのは間違いない。ニコルソンは新ロマン主義と一定の距離を保っていたが、それでもそれを美術のなかのモダン精神の存続を証明するものだと歓迎していた。エドワード7世時代のリアリズムの古臭く暗い日々に戻ることだけはなんとしても避けなければならなかった。

ニコルソンはつねに運動家であった。1930年代には、抽象しか容認できないという彼自身の一途な精神によつてセヴン・アンド・ファイヴ・ソサエティを解散に追い込んでしまった。パリでは、グノスチャン・ゼルヴオスやダニエル=ヘンリー・カーンワイラーといった先覚者をイギリス美術を守り立てていく人物に加えながら、彼らに自分の同胞の美術を熱心に説いたし、まずナッシュとユニットワンの他のメンバーと協力し、つぎに鍛えられた運動家でもあつたナウム・ガボと力を合わせながら、イングランドにおけるモダニズムの行進の先頭に立った。

戦争がニコルソンからそうした運動をする可能性を奪ったが、それでも、1941年の「ホライズン」誌に掲載されたものなどいくつかの論文を発表することでモダニズム擁護の情熱を維持し、また、エドワートハルトンが編集していた大衆的で教育的な時事雑誌「ワールド・レヴュー」中の連載美術記事「今昔の巨匠」の原稿を発注する編集者として活動した。彼はこの原稿依頼の責任を感じて、ナショナル・ギャラリーの館長で「戦争芸術家諮問委員会」の創設者でもあるケネス・クラークらに熱弁を振るつた。以前は社会悪の万能薬とみなされていた抽象美術を、いまやニコルソンは、解放の力、それどころか、ファシズムの抑圧から断固として守るべき自由のための運動と考えていた。その一方で、彼が首尾よく戦争絵画の注文を受けることはなかった。それは、この時期ニコルソンは申し分のない風景画や風景素描を生みだしたという事実にもかかわらず、クラークが彼のスタイルは戦時のイギリスを記録するに相応しくないとみなしたからである。

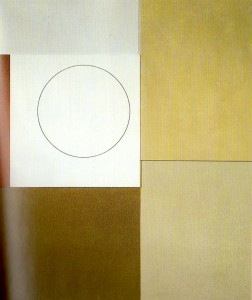

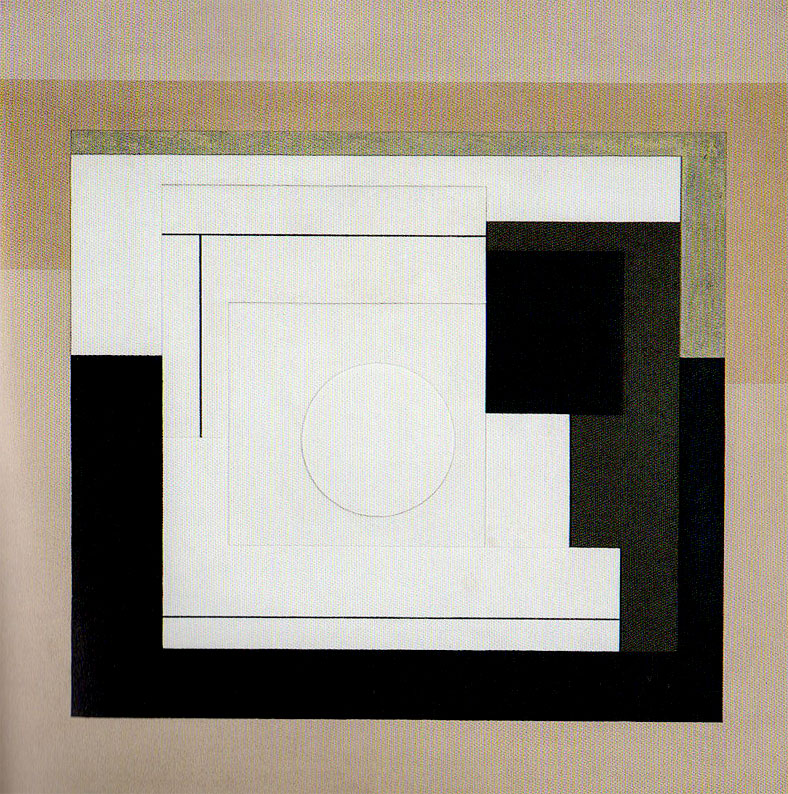

戦争の時期を通じてニコルソンは、抽象絵画とレリーフを制作しつづけたが、それらは平らな色面で描かれていた。白は、郊外の環境から着想されたものであり、同時にニコルソンの建築との関わり、ヨーロッパの前衛美術との関わりから発想された。大西洋と断崖を望む2階に一寝室を改造した−アトリエがある家に住み、折々に自転車に乗って道を巡り、荒野や農地を歩き、コーンウォールで孤立していると、そうした環境に応えざるをえなくなる。ロンドンを去る前に彼は、色彩レリーフを作りはじめたが、ひとたびコーンウォールに住むと、使う色の範囲を広げた。ずっと使っていた原色に加えて、たとえば

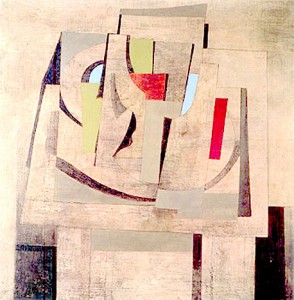

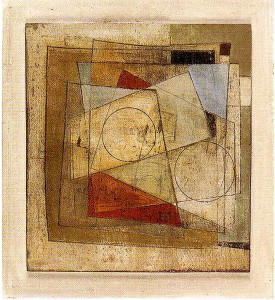

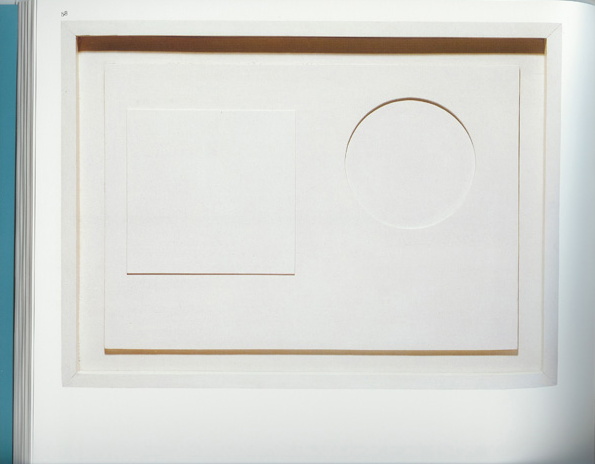

≪1940(彩色レリーフー第1ヴァージョン)≫《1940−42(二つの形)≫

に見られるように、土色の色調が出てくる。灰色、青、茶色、黄土色が、コーンウォール半島の変わりゆく季節と光の様相を呼び起こす。輝かしい白が豊かな黒と対比をなす

《1944−45(彩色レリーフ)≫[cat.no.49]

《1944−45(彩色レリーフ)≫[cat.no.49]

に見るように、レリーフから発する光はしばしば激しい。他の作品、たとえば≪1940(彩色レリーフー第1ヴァージョン)≫では、まるで秋の植生に吸われるようなもっと柔らかな光が感じ取れる。

しかしもっとも眼につく変化は、実際の風景描写に立ち返つていることである。

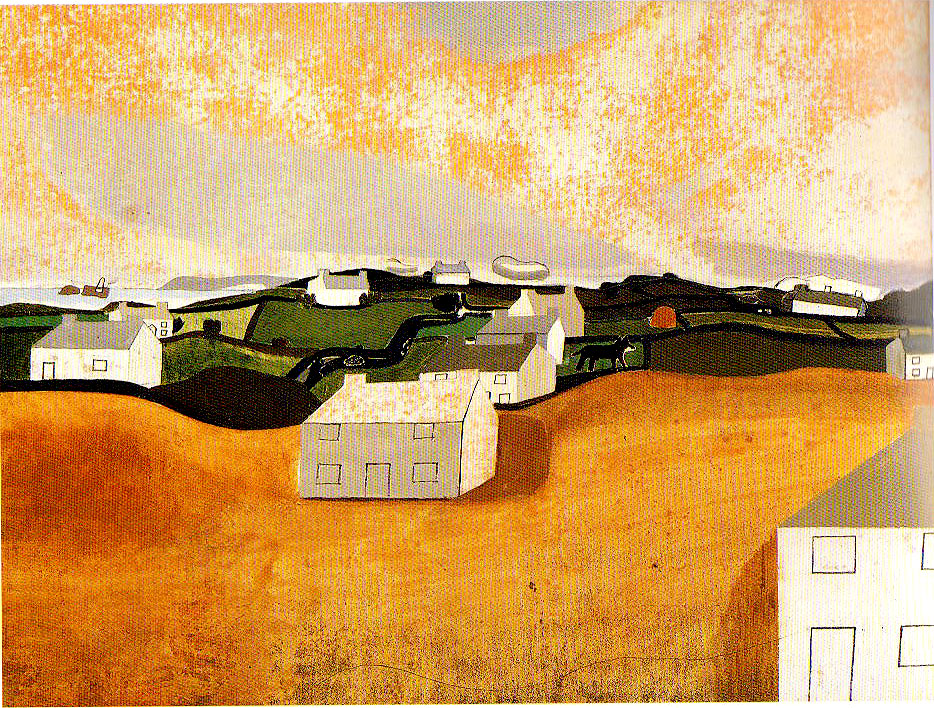

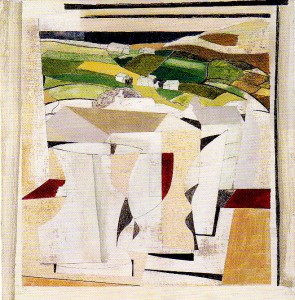

≪1939(ハルス・タウン、コーンウォールー第1ヴァージョン)≫は、コーンウォールに着いてから彼が最初に制作した作品のひとつと思われる。彼の抽象画は戦争前でもそう売れるものではなかつたが、彼の画商は、まともな環境にいられるのだから一番いいのは風景画を描くことだと彼に言うようになった。小さな家畜が道を駆け、大海原を船が波に揺られるこの時期の風景画の素朴なスタイルは、1920年代後半の絵を思い出させる。あたかも彼がコーンウォールに戻ってきたことがウォリスを見出したときへの回帰を促したかのようである。とはいえ、子どもの絵のように見える部分も幾分はありのままであり、描かれている建物はデザインも造りも簡素で、一帯の光景は忠実に表されている。こうした風景画は、戦争前の罪のない時代への郷愁を表明する感傷的な絵といった気味もある。

それは、景気後退期に小作農民が味わったような経済的な難儀を経験した者の見方というより、むしろ、ニコルソンの1920年代の作品がカンバーランドヘの訪問者の視覚を見せていたのとまったく同じように、その土地を直接体験したことのないよそ者の視覚である。つまりそれは、田園地帯の無垢さを帯びた、歌い継がれる子育て歌のような理想化された風景であり、多少とも戦争から隔離され、戦時生活のあらゆる物の欠乏状態から見せかけの世界に逃れようとする者が生みだしたものである。画家のパトリック・ヘロンが看て取ったように、1940年代前期の風景画は「絵葉書」であり、ある意味で観光的な視野の産物であった。

戦争が進行するとニコルソンは、風景とともに静物を描きはじめている。1920年代の彼の静物画は、あからさまに描写することなしに風景を呼び覚ましていたが、この時期になると、静物と風景のどちらも見える形で結び合わされている。たとえば、

左図《1944(静物とコンウォールの風景)≫右図≪1946(トウエドナック)≫

で見られるように、窓の前に据えられたテーブルの上に静物の題材が置かれ、その向こうに風景が広がる。ニコルソンは、静物の品々を描写するのにキュビスムの技法に戻っているが、背景の風景については半ば自然主義的な手法に立ち返る。実際に≪1944(静物とコーンウォールの風景)≫という題名が示すように、二つの異なる描き方が接ぎ合わされているように思われる。へロンはこう評している。

町の屋根や煙突越しのセントアイヴス港の眺め(いかにも絵のような眺め?)を表しながらニコルソンが直接風景画に向かうとき、必ずといっていいくらい、野外で見出される空間の連続性を扱う要素はたとえあってもわずかしかない。そのためおもちやのような空間性を欠いた幼児向けの風景見本が生みだされる。そうした絵葉書の類いは、ニコルソンの一群の静物の後ろにピンで壁留めされている。[29]

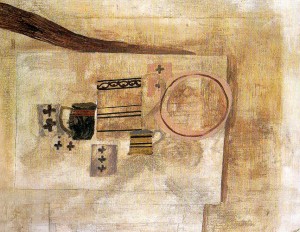

ニコルソンはのちに振り返ってヘロンが正しいことを認めている。空間の扱いに折り合いのつかないところがあった。たとえば《トウエドナック≫では、出窓が広く深い空間をもっているのに対して出の上にある(あるいは出窓の上方に浮いている)マグカップは平坦な形をしている。その一方カップと皿は、3次元の物体として扱われている。こうした作品は、テート・ギャラリーの《1945(静物)≫のようなもっと徹底してキュビスム風な構成の作品と並行して制作され、オルブライト=ノックス・アート・ギャラリー所蔵の同じ題名、同じ制作年の作品[cat.no.50]では、故意に傷つけた表酎一定の色調で画面を覆う色彩で表された風景は、言うほどには描写がはっきりしていない。

ニコルソンはこうした作品で、1920年代半ばに試みた主題作品[cat.no.50]では、故意に傷つけた表酎一定の色調で画面を覆う色彩で表された風景は、言うほどには描写がはっきりしていない。

オルブライト=ノツクスの作品では、形態を故意にぎこちなく描いていくことが消えて々の代わりに優雅な輪郭線が現れている。形態は一層断片化し、声じ平面に重なり合う。あちこちに置かれた陰影や隙間を埋めるような色彩以外には、地と図を区別するものはわずかしかない。戦後のニコルソンの静物画には、いくつか異なる平面が層をなすレリーフを彫った経験が明らかに浸透している。形態を描いていくばかりででなく、垂直方向との対比要素として円のリズムを作り出していくにも、ドローイングは際立った役割を果た。

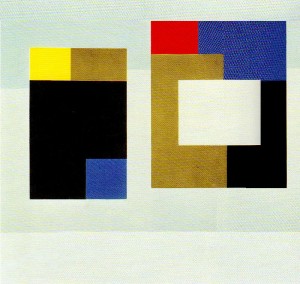

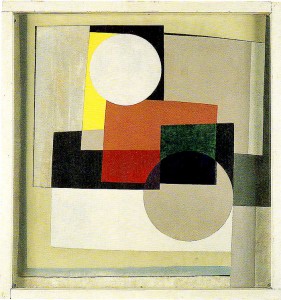

この時期のニコルソンは、ヘップワースに倣って卵形の形態を試みているた1945年の二つの作品は、彼の持続的なキュビスム最後の開花をうかがわせるものである。

左図1945年「ペインティング」右図1945年「二つの円」

戦時中ずっとニコルソンは、野外でスケッチしたり、線描の土台を肉付けして油彩画を作ったりして、ドローイングに関心を集中していた。その結果、彼の作家としての作業の中心に描線が位置するようになった。オルブライト=ノックス・アート・ギャラリーの作品での空間の区切り方は、色彩に拠るのと同じように鉛筆の使用にも拠っている。視覚的な酒落やリズムを表している遊び心に満ちた絵画は、ニコルソンの遊び好きな性格を示してもいる。

ニコルソンが戦時中に描いたもつと大きな作品は戦争前ほどの大きさではない。物資が不足し、窮屈な条件で生活し仕事をしなければならず、援助もわずかしかなかった。その時期は、前進よりも内省と回顧の時であった。そうした行為のひとつとして、ペンギン・モダン・ペインターズを出版していたアレン・レインを説き伏せて、ケネス・クラーク卿が編集する作家の評伝シリーズに自分を加えさせた。実質的な情報をニコルソン自身が提供しつつ、ヘップワースの姉妹の夫で建築史家のジョン・サマーソンがテクストを書いた。16枚のカラー図版と16枚のモノクロ図版が付いた美しい本は、3シリング6ペンスの価格で1948年に出版された。[30]このシリーズはよく売れて、作品を広範囲に普及させることにずいぶん役に立った。ニコルソンにとってもつとも大事なことは、彼の仕事の展開がテクストと複製図版で解説されたことである。彼の具象から抽象への論理的な推移が人々にはわからなかつたので、商業的にも成功せず、作品についても大いに誤解されたのだと、ニコルソンは感じていた。併行して彼はまた、ハーバートリードに序文を書いてもらって実質的に自分の仕事を総括する大部の書物を用意してもいた。

こちらの本は、39点のカラー図版を含んだ203点の図版付きで、同じ年に刊行された。現代の作家に関する本としてはどこから見ても贅沢なこの書物は、ニコルソンの大望の表明に等しいものである。リードは、当時世界的に卓越した美術批評家だったが、ニコルソンの芸術を、キュビスムの文脈ばかりでなく、キュクラデスやビザンティン美術、そして西欧美術の伝統に関連させて位置づけた。リードはこう述べている。「ベン・ニコルソンの形式の価値は、プッサン、レンブラント、セザンヌの形式に匹敵する」。[32]こうした書物の出版によってニコルソンは、ヨーロッパ大陸に正面切って堂々と上陸していく用意を整えたのである。

▶︎飛躍・国際的な成功

戦争の余波のなかで、外国の美術舘、画廊が、国際的な展覧会に門戸を開きはじめた。1946年にニューヨーク近代美術舘でヘンリー・ムーアが個展を開催し、同じ年にピカソとマティスの展覧会がロンドンで開かれて大絶賛を受けた。ニコルソンは、リードが選抜し国際連合が主催したパリでのグループ展に選ばれた。彼はまた、その年のうちにアメリカにも出品している。戦時中に孤立していたのちにヨーロッパやアメリカでの展覧会に参加することは、近年の新たな展開について情報が不足していたため、どこか不安な体験となった。

ニコルソンが出品した数多くの展覧会は、幾分なりともプリティツシュ・カウンシルの事業と関連している。その美術委員会は、1940年代後半とそれに続く20年間の冷戦時代に宣伝活動のための重要な道具となった。イギリスを訪れる外国人キュレーターたちは、美術委員会の職員、とくにリリアン・リマーヴィル、のちにはマーガレット・マクレオドに助言を求めた。彼女たちは彼らを、ハートフォードシヤーのムーアのもとに、そしてセント・アイヴスのニコルソンとヘップワースのもとに連れていった。

カウンシルが後援する展覧会は、美術委員会のメンバーの手で選抜されていたが、メンバーのなかにはとくに影響力が強く、長いあいだニコルソンを擁護していたハーバード・リードがいた。ニコルソンが1954年のヴェネツィア・ビエンナーレでイギリスの主たる代表となったのはリードによるところが大きい。ニコルソンはそのときユリシーズ賞を獲得した。彼の展覧会はその後、アムステルダム、パリ、ブリュッセル、チューリヒを巡回して、ロンドンのテート・ギャラリーで行われた。カウンシルは、ヴェネツィアをもっとも重要なショールームと考え、パリを成功の度合いを計る所とみなしていた。権威の座はニューヨークに移りはじめていたが、パリはまだ、芸術家たちを測定する街であつた。

パリでのニコルソンの受入れられ方は、それ以前のムーアとサザーランドの成功と比べるとどこか期待はずれだった。その当時のキュビストを1955年のパリで紹介するのは、時代遅れの感をまぬがれなかった。パリはいくつかの新たな展開のさなかにあつた。

たとえば、ジャコメッティとフォートリエの実存主義的な芸術があり、ドゥニーズ・ルネ画廊ではハード・エッジの幾何学的抽象が展示され、ニコラ・ド・スタールとジャン・デュビュッフェの部厚く絵具を塗った作品があつた。それに加え、すでにジャクソン・ポロックの作品が、雑誌を通じて一早くも1951年6月号の「今日の芸術」に図版が掲載されている・・あるいは展覧会で・・・1952年3月にはスタジオ・ファケッティで、時を同じくしてギャルリー・ド・フランスで-衝撃をもたらしていた。

パリのニコルソン展は、来場者が乏しかつた。当時のパリにおける抽象の水準からすれば急進的でもなく、遅ればせのキュビスムを基準にすれば進歩のあともない彼の作品は、フランスの批評家には、その抑制と慎重さでわけてもイギリスらしいものと受け止められた。フランス人はニコルソンを、地域的な風変わりな癖のあるコスモポリタンと見た。パトリック・ヘロン、ロジャー・ヒルトン、ピーター・ラニヨンといった、セント・アイヴスのニコルソンより年少の仲間たちと違って、彼はヨーロッパとアメリカの最新の動向に反応せず、それらに無縁であるように見えた。

彼がパリで訪ねた芸術家たちが同世代の友人のガボとぺヴスネルであったのは、意味あることだと言える。年長世代のブラックとの旧交も回復した。しかし、1940年代後半と50年代に彼を後援したブリティッシュ・カウンシルの手を借りて、ニコルソンは40もの国際展に出品し、そのことで、いくつもの大きな賞を競って論議の対象となっていった。1950年代のあいだニコルソンは、決まつたように国際的な賞を受けた。

ユリシーズ賞のほかに、1952年のカーネギー国際展では絵画部門の1等賞を、55年には東京都知事賞とベルギー批評家賞、56年にはルガーノの第4回国際美術展「白と黒」で大賞を、同年の第1回グッゲンハイム国際賞を受賞している。

《1956.8(ヴァル・ドルチア)≫

さらに翌57年のサンバウロ・ビエンナーレでは、最優秀外国画家に対する1等賞を受けた。これほど短期間のうちに続けて多くの受賞をした作家は、ほかにいたとしてもごくわずかだろう。この成功はブリティッシュ・カウンシルの異例な働きかけを明かすものだが、それでもなお審査員たちの相当なやり取りを経た決断でもある。

審査の決定は、どうしても妥協、取引き、競争から引きだされる。ニコルソンのキュビスムの商標は、「中庸」[叫と言い表されるにもつとも相応しいものを代表していた。急進的でもなく頑固に保守的でもないので、彼と同世代の審査員たちに彼の作品は広く訴えかけたし、イギリス人であるために、ニューヨークとパリの覇権争いから彼は中立であると見られたのである。

「ニューズウィーク」は、グッゲンハイム絵画賞をニコルソンが受けたことについて妥協的な選択だと述べた。《1956.8(ヴァル・ドルチア)≫は、どこにでもあるような、安全で衛生的な、アカデミックな抽象主義の1点である。遠慮ないアメリカの美術批評家トーマス・B.ヘスの見解によると、「受賞理由は、フランス人は自分たちが賞を取れないと知り、アメリカ人が受賞するのを望まなかつたため、無難な妥協としてニコルソンに落ち着いたということだ。彼はまさに当を得ている。古びてよれよれにもなっていないし、かといつて不穏でもない、しかも十分抽象なのだから」。

1956年の時点ではアメリカでもほとんど流行せず美術館からの認知度も低かった抽象表現主義との比較で考えれば、ニコルソンのキュビスム的作画法は、いまや「過去のもの」と見えただろう。しかし、それはモダンな外見を取っていたし、完壁にできあがったものだった。フォートリエやデュビュッフェの方法のように不穏なものでもなく、ポロックやロスコのように構造を崩したと見えるわけでもない、ニコルソンのデザイン性と秩序の際立った強調とよくこなれた画法のゆえに、彼は数々の実の強力な候補に挙がっていったのである。「ニューズウィーク」の記者が述べるように、ニコルソンは、「力を伸ばしつつあるアメリカ美術と力の衰えつつあるパリ派との闘いのなかで」、妥協点となった。

1940年代後半、50年代のニコルソンの静物画を急進的と見る者は誰もいなかつたが、彼の静物画は、自分の身についた表現法を深く理解し自らの形式を極めた作家の産物であり、見たものと考えたことをひとつにして表現するよう時代を超えてそれを応用させえた作家の生みだしたものなのである。ニコルソンが静物への関心と風景を組み合わせることに興味をもつたのは明らかに1946年なのだが、そのことで発生する空間の問題への対処方法は、窓の前の静物を得意なテーマとした1920年代、30年代のセヴン・アンド・ファイヴ・ソサエティの画家たちが見出した解決法とどこか似ている。

ヘロンが述べているように、見せかけの窓敷居を描いたりそれを要約して空間を裏返しにしても、静物と風景という絵画の二つの構成要素のあいだには何の一致もない。だが、1946年と49年のあいだにニコルソンは、風景と部屋の建築的な空間の必然性を分解しはじめ、それに替えて、大抵は静物の塊自体のうちに、彼なりの建築的な感覚をつくりだしている。

オルブライト=ノックス・アート・ギャラリー所蔵の1945年の静物画は、風景の記憶を呼び覚ますが、それでも明確に室内画である。テーブルの脚部は床の上に影を伸ばして、屋外の空間を溶け合わせはじめる。

≪1949.5.19(屋上、セント・アイヴス)≫

セント・アイヴスのう巷の前に窓敷居を描き、その上にニコルソンがよく使う斑点のある水差しを含んだ一群の静物の品々が表されている。《トウエドナック≫のような作品では、静物の品々は風景と区別されているが、この作品では、静物と風景が融合し、町の建物の様子と静物を交換してもほとんどおかしくないものとなっている。水差しが帯状に茶色で塗られていないと、はとんど煙突と静物の見分けはつかないだろう。

実際のところ、空間の区域は意図的にぼかされているため、煙突は一群の静物のひとつとして窓敷居の上に立っているように見えかねない。画面全体が地のキャンヴァスの繊維が見えるほど十分に紙やすりで擦られ削られているので、静物の品々と町の光景のあいだに実際に色調の違いがない。空間を仕切るのは、港の眺めを切断する画面左端の垂直な帯だけで、室内の空間はいくらか曖昧なままにされている。この帯は、左図《1947.12.13(トランドリーヌ2)≫ 右図≪1947.11.11(マーゼル)≫の、絵の額縁自体と共鳴する窓枠の明白な描写を進化させたものとなっている。

≪1947.11.11(マーゼル)≫と同じように≪1949.5.19(屋上、セントアイヴス)≫では、ニコルソンは、静物を自然の環境に置くために、静物の構成を野外に設定した。水差し、瓶、マグカップ、キャラフは、台所用品というよりも、野外の建築物といったほうがよい。

▶︎風景と時間一静物への新たな道

1940年代も終わり頃、ニコルソンは、風景で経験したことを伝えるためには風景自体を描くのをやめてむしろそれに匹敵するものを作り出さなければならないと考え、実際にそのことを実行しはじめた。それゆえに、見たものを伝える代わりに彼は、自分が経験し感じたことを伝えられるようになった。田園地帯を歩き、田舎道をサイクリングし、のちにはオートバイでジグザグな坂道を上り下りして10年を過ごしたあとで、田園地帯に親しみを覚えるようになっていた。旅行者の視覚をもったよそ者ではもはやなく、彼は、土地を感じ取り、天候と光の季節ごとの変化を経験し、それを絵画に込めていった。パトリック・ヘロンがこう述べている。

静物画には、すぐにもセントアイヴスにいざなわれるような性質をもった光、質感、色彩がしみ込んでいる。寒色系の色彩と滑ら かで整然とした質感の、きれいすぎるほどに「洗われた感じ」は、雨に洗われ大西洋の風に吹きさらされた町とびったり符合する性質のものだ。青白い灰色、オフ=ホワイト、薄青色、紫色、黄色 の多様さはすべて、乱反射してあらゆる物をまるで漂白するような大洋に映えた白い光に確かな根拠をもつている。

ニコルソン自身は、アメリカの画家G.L.K.モリス宛ての書簡で、方法を変える必要を記している。その手紙で彼は、彼がやろうと思っているのは、ますます抽象的になる静物画のモティーフとますます現実に即したものとなる風景描写とが溶け合うような絵画を作ることではなく、迫真的に描かれた品々がますます抽象的になる風景と溶け合う絵画を作ることだ、と書いている。1949年の終わりから50年代に続けて制作した一連の絵画で、ニコルソンは、主要な作品では風景を喚起するだけで細かな描写を多少なりとも放棄して現状打破をなしえた。

左図≪1949.3.(トランクロム)≫、右図《1949.10(静物−ウエストペンワイス)≫

は、コーンウォールの丘の起伏、港内の船の静かな動き、海とヒースの野を吹き渡る風、互いにぶつかり合うように立つセントアイヴスの一風変わったスタイルの建物、そういうものを伝えてくれる。ニコルソンは、もっとも大きな後援者のひとり、ヘレン・サザーランドに宛てた1947年の手紙にこう書いた。