■カンジンスキー

▶︎ヴァシリー・カンディンスキーと「青騎士」

ミュンヘン市立レンバッハハウス美術館・アンネグレートホーベルク

ヴァシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky)が、フランツ・マルクと緊密な関係にあったにせよ、1911年に二人辺でミュンヘンに誕生した「青騎士」一派の中心人物だったことは間違いない。加えて、抽象へと進む彼の革命的な歩みと理論的著作物によって、カンディンスキーは芸術における近代指標となった。青騎士という一派は1905年に設立されたドレスデンとベルリンのブリユッケとに、ドイツの20世紀初頭における最重要な芸術革新運動だった。

マルクは第一次世界大戦に出征し、ヴェルダンの戦いにおいて36歳の若さで命を落とした。戦死後、鉄十字勲章を受けている。

エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー、エーリヒ・ヘヅケル、マックス・ペヒシュタインのようなブリユッケの会員たちが形象的な表義の統一的様式を発展させた一方で、カンディンスキーとマルク周辺のミュンヘンの青騎士は、ガブリエーレ・ミュンター、アウグスト・マッケ、パウル・クレー、ハインリヒ・カンベンドンク、ロル・ドローネー、アルフレート・クピーンなどかなり異質な芸術家たちの、どちらかといえばゆるやかなまとまりの団体だった。

この一派の成立には長い前史があって、それは遅くとも1908年のカンンディンスキー、ミュンター、アレクセイ・ヤウレンスキー、マリアンネ・フォン・ヴェレフキンがムルナウに滞在したこと、それをきっかけに1909年1月にミュンヘン新芸術家協会が結成されたこと始まる。

「青騎士」という名は1911年秋にカンディンスキーによって与えられた。この標題で彼とマルクまず年鑑を、つまり新しい芸術の考えや動向に関する年刊誌を計画した。『青騎士』年鑑は長備期間を経て1912年5月に出版されたが、それ以前に、同じ名をもつ二つの展覧会がすでにされていた。

その一つは、40点以上の絵画と若干のガラス絵が展示されて1911年から12年にミュンへンのタンハウザー画廊で開かれた有名な第1回青騎士展、もう一つはグラフィックフのみの展示で1912年の春にハンス・ゴルツ画廊で開かれた「第2回青騎士編集部展黒・白」であった。以下ここでは、青騎士の前史と活動についてカンディンスキーの絵画と、彼と芸術家仲間時期の作品の関係を中心に、しかるべく簡潔に述べてみたい。

カンディンスキーは(1896年)30歳を前にして絵を描き始めた。それから10年以上の芸術的発展を経て、1909年(40歳)以降、通常「抽象への突破口」といわれる画期的な仕事を成し遂げた。1866年にモスクワで生まれ、故郷で法学と国民経済学を学び、前途ある大学人としての経歴を歩み始めていは、1896年に人生の舵を大きく切り、ミュンヘンで絵画を学び始めることを決心した。

カンディンスキーがモスクワの最後の年に印刷所の美術主任として働いていたという事実は、学問的な教育とならんで別様の関心が彼にあったことを示している。1913年に初めて出版された自伝『回想』の中でカンディンスキーは、画家になると決心させたとくに二つの、彼の心に刻み込ま芸術的な事柄について言及している。

それはモスクワのボリショイ劇場でリヒャルトヴァーグの「ローエングリン」が上演された際の共感覚的な響きの印象であり、もう一つは、クロード・モ〈積み藁〉のシリーズの1点を見たとき、印象主義の光の絵画によって解体された対象が最初彼には何か分からなかったことであった。

1896年(30歳)末にミュンヘンにやってきたカンディンスキーは、まず当時人気のあったスロヴェニア人アントン・アズベの私塾を訪れた。そこには、とくに東ヨーロッパとロシア出身の生徒がかなり多く集まっていた。同年、ヤウレンスキーとヴェレフキンも同僚のディミトリー・カルドフスキーとイーゴリ・グラバーリとともにサンクト・ぺテルブルクから絵を学ぶためにミュンヘンにやってきて、同じくアズベの画塾を訪れた。1900年34歳からカンディンスキーは1年間王立アカデミーのフランツ・フォン・シュトゥックの絵画クラスで学んだ。

1906年に貴族に列せられたシュトゥックは、当時最も有名なミュンヘンのユーゲントシュティールの画家であるだけでなく、影響力のあるアカデミーの教授でもあった。1900年前後(34歳)の彼の多数の生徒にはパウル・クレー、ヘルマン・ハラー、オイゲン・フォン・カーラー、ハンス・ブルマンがいた。しかし世紀転換期の頃に出発した世代の多くの芸術家たちと同様に、カンディンスキーはアカデミーの授業に不満を感じて、一人自然を手本にいわゆる「小さな油彩習作」を描き始めた。その際に彼にとって重要だったことは、自身の言葉によれば、色をできるだけ強く表現力豊かに素地に塗りつけることだった。

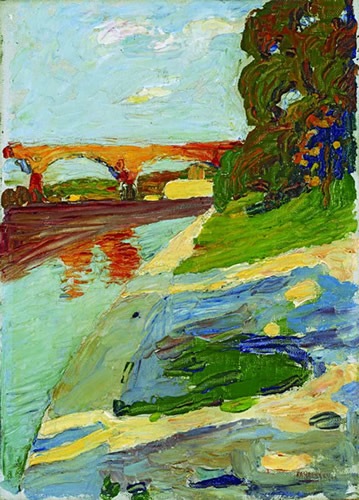

≪ミュンへンーイーザル川≫解説文

絵具を塗るためにペインティングナイフを使用することで、とりわけ画面手前の川岸の部分においては、何が描かれているのかが判然としなくなるまでにモティーフが破壊されている。ペインティングナイフは、カンディンスキーが初期の風景画を制作するにあたって主として使用した画材である。カンディンスキーのナイフの動きは、そのストロークがさまざまな方向に向いているにもかかわら犬絵具を厚く塗る時に限らず薄く塗る時にもそのストロークの方向性が分かるように塗られており、そのために絵具の物質性を強く感じさせるものとなっている。

≪ミュンへンーイーザル川≫(上左)と≪シュヴァービング、ニコライ広場》は、後期印象主義の様式で野外で描かれた数多くの絵画の最初の作例である。このような絵画をカンディンスキーは1901年から07年まで描いた。これら初期の油彩画に特徴的なことは、ペインティングナイフを使って絵具を混ぜずに厚く塗って描いていることだった。ペインティングナイフの使用は、カンディンスキーの偉大なる前任者で「近代絵画の創始者」の一人であるフィンセント・ファン・ゴッホを想起させる。しかしこの技法の成果は両者の間で異なっている。ゴッホにとっては、旋回するような力強く芸術的なタッチによって表現性を高めることだったが、カンディンスキーの場合には、それは色彩的手段の強さと描くことそのものを強調する試みなのだ。たとえこれらの初期の小さな風景画から後の作品の複雑さを予見することはまだできないにせよ、この試みの中にはカンディンスキーの主要な関心の萌芽が表れている。

こうした控えめな始まりではあったが、カンディンスキーは1901年5月(35歳)に進歩的なシュヴァービング地区のアートシーンで活躍する者たちと、美術学校を付設する小さな私的な展覧会協会を設立した。いわゆる「ファーランクス」である。設立後ただちにカンディンスキーが会長となったファーランクスは、当時のミュンヘンの観衆には注目されなかった国際的な前衛芸術家を含む重要な展覧会を1904年までに計12回主催した。ファーランクス美術学校でカンディンスキーは絵画クラスを教え(下写真)、1902年初めにミュンターが彼の生徒の一人になった。

1902年夏にカンディンスキーはファーランクスの彼のクラスとともに、自然の中で制作するためミュンヘンの南方、バイエルンアルプスの周縁部に位置するコッヘルに向かった。ここで描かれたのが《コッヘルーボートの浮かぶ湖、《コッヘルーシュレードルフ》(下右)、≪コッヘルのガブリエーレ・ミュンター》(上図右)である。

ファーランクスのクラスは、引き続き1903年(37歳)夏もオーバープファルツのカルミュンツに滞在した。ここでカンディンスキーとミュンターはいわゆる「婚約」をするに至った。しかし1892年(26歳)に従姉妹(いとこ)のアーニヤ・チミアキーナと結婚し、彼女をドイツに伴って来ていたカンディンスキーにしてみれば、ミュンヘンで今までどおりに暮らせる状況ではなくなったように思えた。それゆえ彼はミュンターとともに1904年5月から数年に及ぶ旅に出た。最初はオランダへ、1904年から05年の冬にはチュニスヘ、夏にはドレスデン、1905年から06年((39-40歳))の冬から春まではイタリアのリヴィエラ近郊のラバッロに滞在した。1906年7月から1907年6月までの1年間、二人はパリ近くのセーヴルに住んだ。この後1908年春(42歳)まで、つまり1908年4月に南チロルヘの最後の旅行の後でミュンへンに戻る決心をするまでベルリンに滞在した。

カンディンスキーは1901年から07年(35-41歳)までの初期作品の時代に、風景画とならんでかなり多くの別種の作品、つまり色彩木版画、木版画、ほとんどが色の濃い紙にテンペラの点描で描かれたいわゆる「彩色ドローイン列を制作した。彩色ドローイングは、詩的な魅力にあふれ、モザイクのような色彩のきらめきに満ち、平面的な空間性の支配する画像世界が広がっている。この画像世界は形態だけでなくテーマの点でも油彩画における自然の風景と大きく異なっている。このドイツの 中世を夢の中で追感するような街頭の風景画、しかしそれはベル・エポック時代の衣服を着た人物の場合もあるが、ほとんどは昔のロシア人のいる光景の中に、画家は秘密に満ちた非現実的な世界を現出させている。まさに空想上の過去のモティーフに夢中になりながら、カンディンスキーはそこに自由で空想に満ちた形成の可能性を見ていたことは明らかである。彼は後にこう記している。「ただちに私は、現実にはもはや存在しない過去の時代の方が、自分の中で感じた色彩の応用をもっと思い切ってできるのではないかと思った。」

《花嫁》解説 ロシア正教会の建つ丘を背景にして、花嫁衣装をまとい横顔を向けた女性が描かれたこの《花嫁》は、彩色ドローイング形式の典型的な作例であるとともに、≪馬上の恋人たち》(1907年)などと並んで、この形式の作品群においてもとりわけメルヘン的な雰囲気の強い作品である。画面の中央に描かれた花嫁の足元には草花が広がっているが、それらの草花は地の暗い色を残して描かれているため、その中から浮かび上がり、輝いているかのようである。画面奥の丘の上には、教会に向かう人々の列が描かれているが、彼らは遠くの方に点として小さく描かれているため、花嫁と人々との距離が強調され、かえって花嫁の座っている空間の非現実的な雰囲気を強めている。空には抽象的な形をした雲が浮かび、画面右下には花嫁の影が伸びて場面が昼であることを示唆している。だが全体に青みを帯びた空間は月の光に照らされているようにも見え、幻想的な印象を高めている。

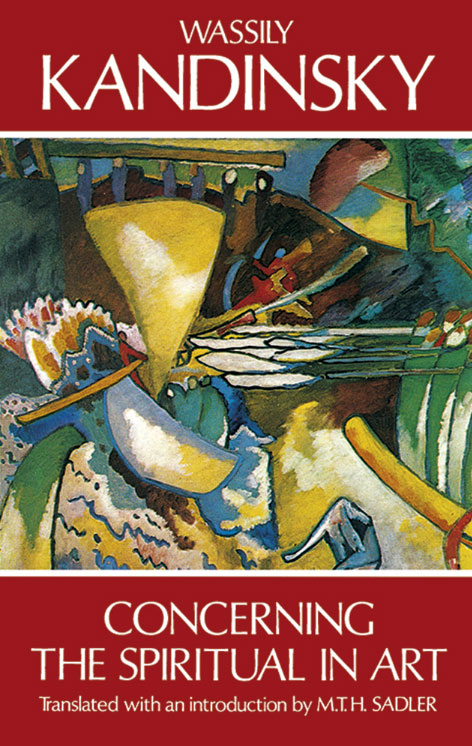

点描主義、象徴主義、ユーゲントシュティール、同時代のロシアの童話挿絵など多くの影響を受けながら、カンディンスキーは上述のような方法で《花嫁》(上左参照)や≪夜(散歩する婦人)》(上右参照)などのテンペラ画に独自のヴィジョンを作り出したが、これらの作品には著しい特徴がいくつかある。その一つは、暗い「地」に現れる色の層によって対象をできるだけ豪華に覆いながら、同時に対象を隠蔽しようとする努力。1912年(46歳)に初めて出版された『芸術における精神的なもの』のために1904年頃書かれた最初期の手記の一つには以下のように書かれている。「絵の色彩が豊かなことは、観察者を強く惹きつけるにちがいないが、同時により深いところにある内容を隠蔽するにちがいない」。さらに、カンディンスキーの色斑で描かれた絵を見る鑑賞者の眼には、ほとんど背景と形象が取り違えられて見えてしまうこと。初期のこうした絵の中でカンディンスキーは、対象をほとんど抽象化し分解することに取り組んでいるように見える。そして最後に、古いロシアのモティーフが描かれたこれらの一群の作品、たとえば1907年(41歳)のパリ滞在中の主要作品で有名な大作≪多彩な生活》(下図参照)では、騎士、カップル、小舟、クレムリンなどの象徴がはっきりと描かれていること。これらは、その後のカンディンスキーの半抽象の絵画や完全に無対象のように見える絵画の中でもコード化されたかたちで生き残っており、絵画の意義深い内容が謎めいたまま伝播してゆくのにも役立っている。

1908年に再びミュンへンに腰を落ち着けようと決心したカンディンスキーとミュンターは、今までほとんど予想だにしなかった新たな芸術的発展の可能性を孕(はら)む路線を進むことになった。ミュンヘン近郊への遠足の道すがら、二人はコッヘルとジンデルスドルフの中間、ガルミッシュヘと続く古い通商路沿いに市の開催権を持つ町ムルナウを発見した。青く光るアルプス山地の前に広がるムルナウ湿原を見下ろすここの位置は絵を描く環境としてすばらしく、色とりどりの町の家やフォアアルペン地方の強い光に感動した二人は、同僚のヤウレンスキーとヴェレフキンにこのことを知らせた。以下に述べるように、カンディンスキー、ミュンター、ヤウレンスキー、ヴェレフキンが一緒に絵を描いて過ごしたムルナウの1908年8月と9月の数週間は、カンディンスキーの、そして他の芸術家仲間の創造活動の転換点となったのである。「ムルナウ1908年」(42歳)、そう標語風に表現するならば、それは色彩を強調する表現主義的な新しい絵画への突破口を意味し、ゆえに芸術的には青騎士の直接の前史の幕開けを意味した。カンディンスキーとミュンターは油彩画を描く際のペインティングナイフを短期間で筆に持ちかえて、自由で素描のようなタッチと平板に塗られた輝く色彩で、町の眺めとムルナウの風景を描いた。絵画的にこれと比較可能な歩みをそれまで別様に進めていたのは、フランスのフォーヴを代表する画家、とくにアンリ・マティスとアンドレ・ドラン、および同時期に活躍した中・北部ドイツのブリユッケのキルヒナー、ヘツケル、カール・シュミット=ロットルフのような画家であった。

ムルナウでの芸術的転換が起こる際に、カンディンスキーとミュンターは、『回想』の中で賞賛しつつ言及しているように、画家仲間のヤウレンスキーから本質的な様式上の刺激を受けた。それがヤウレンスキーだったのは偶然ではない。彼は、1903年から07年までの数度のフランス滞在の経験によって得たフォーヴの「野性的な」色彩の絵画とポール・ゴーギャンの教えに従うナビ派の「総合的」絵画に関する自分の知識を、友人たちに1908年と09年のムルナウで伝えることができたのである。こうしてフランスの芸術理論に由来する「総合」の概念は、ミュンヘンとムルナウでも盛んに議論された。ヤウレンスキーは芸術家仲間に、手本の自然を変える「作為的な」色彩使用の大胆さとともに、とりわけ、黒い輪郭線に囲まれた(クロワゾネ)単純な平面に画像の諸要素を収斂(しゅうれん・複数の物が互いに異なる性質・指標などを持っている状況から変更・移行を起こし、同質化・同等化・相似化(互いの性質等の差を無くす方向)が進むこと)させる「クロワゾニスム」と呼ばれる技法を伝えた。フランスのナビ派を手本にするこの新しい平面的な絵画は、独立したフォルムの統一感と画像とを「総合」する新たな可能性を開いた。

1908年の夏だけでなくその後の数年間も、とくにカンディンスキーとミュンターはムルナウで絵を描いたが、ヤウレンスキーも隣のオーバースドルフで直接モティーフを前にして、持ち運びが簡便なほとんど同じ大きさのカードボードに数多くの風景画を描いた。それらを見ると、フォルムの単純化が進み、色彩は一層強調されて、自然色からかけ離れたものになっている(下図4点)。たとえば1910年の≪教会のある山の風景》には、鮮烈ですばらしい色彩のつやがあり、あらゆる対象の要素が一層抽象化されて、ムルナウのいわゆる「ミュンターの家」の窓からの眺めが描かれている。

ガブリエーレ・ミュンター≪ヤウレンスキーとヴェレフキン》解説

ここでは、なだらかな牧草地の斜面の上でくつろぐヤウレンスキーとヴェレフキンが描かれている。画面の半分を占める牧草地の明るい緑色、二人の足下には小さな円形で表れたおそらく花を表す赤紫色、その牧草地と空との境界には、画面右上か下に向かって太い輪郭線が、部分的には二重になってゆるやかな曲線を描し、左奥の青い山の峰は、あたかもその境界線からずり落ちてしまいそうでき濃い青、稲妻のような黄色、明るい青、薄い赤紫色に塗られた空は、劇的天候の変化を暗示している。

ヴァシリー・カンディンスキー《ムルナウ近郊の鉄道》解説

細部を大胆に省略されシルエットと化した機関車の描写は、近代的な機械や速度の表象と言うよりはむしろ素朴でユーモラスでさえある。周囲の風景、建物や空の雲とともに、実景にもとづくフォルムがこれ以上ないほど抽象化されているのだが、この場合、抽象化が、厳格な幾何学的形態への還元というよりは、より有機的でプリミヴな簡素化としてあったことは確認しておきたい。逆光に照らされた列郵が手前に落ちており、これに隣接して左下端の人物の赤い服が際立つ。

この家にカンディンスキーとミュンターは1909年から一緒に暮らした。というのも1909年は、前年同様この芸術家カップルと友人たちが集中的に仕事をした「ムルナウ年」となったからである。この年の夏、ミュンターはカンディンスキーの勧めで、町はずれの小高いところにあって、教会と城の丘陵のある古い町の中心部が望める家を購入し(下写真参照)、二人はここで1914年まで何週間も何ヶ月も過ごした。

二人はすぐさまこの家を、自ら彩色した家具とこの地方の工芸品、とくに二人で集め始めたガラス絵や聖母及び聖人像を刻んだ宗教的な民衆芸術で飾りつけた。(下写真右)こうして自分たちのムルナウの家にも、シュヴァービング地区のアインミラー通りにあるミュンヘンの住居にも、ガラス絵と木彫品のひとそろいの比類のないコレクションを作り上げた。このコレクションによって二人は、当時の前衛芸術家によるプリミティヴ芸術の発見、たとえばフランスのキュビストたちやブリユッケの表現主義者たちによるアフリカとオセアニアの芸術の発見といったより大きな文脈の中に、独特な民族的な色合いを持ち込んだのである。ムルナウでガラス絵に没頭しながらカンディンスキーは、もう一つの重要な影響を受けた。今や宗教的なモティーフが部分的にロシア風の要素と融合して、作品の中にますます現れてくるようになるのである。これらのモティーフはしばしばコード化され象徴化されて、大きな半抽象的な絵画においても中心的な要素となっている。彼に創造上のインスピレーションを与えたのは、それなりに抽象的傾向を持ったプリミティヴで宗教的な民衆芸術の素朴な反自然主義的表現だけではなく、その霊的で精神的な内容と、その内容をそのまま表している象徴の力だった。彼のガラス絵のほとんどは「万聖節」、「最後の審判」、「大復活」など、一部は後の大作の出発点となったテーマが自由に組み合わされて表現されており、ムルナウとモスクワの守護聖人聖ゲオルギウスのモティーフも繰り返し描かれている。

ヤウレンスキーもムルナウでガラス絵を独自に発見していたが、その頃ミュンターは他の芸術家仲間に先立って、民族的で宗教的なガラス絵を単純な黒い輪郭線と鮮やかな色彩の平面によって模写し、その技法を自分のモティーフに利用していた。他方、彼女の絵画の最良のものが見られる数々の大きな静物画では、伝統的な民衆芸術の要素と神秘的な暗い色彩で描かれた新たな要素が融合して完全に一体化している。たとえば彼女の1911年の≪暗い静物(秘密)》(下図左)では、壁に掛けられた二人の聖女のガラス絵、いくつかの聖母像、妬器製の鶏、そしてミュンター自身によって色とりどりに塗られたガラスの容器がにぎやかに集められて全体の調和を作り上げているが、前衛絵画の中にこの点で匹敵するものは見あたらない。

1908年の夏にムルナウで最初に共同制作が行われて、1909年1月にはすでにミュンヘンで「ミュンヘン新芸術家協会」(略称NKVM)が結成されていた。設立会員はヤウレンスキー、ただちに会長に就任したカンディンスキー、ミュンターとヴェレフキン、そしてアドルフ・エルブスレー、アレクサンダー・カーノルト、ウラジーミル・フォン・ベフティエフ、エルマ・ボッシ、クピーン、ダンサーのアレクサンドル・サハロフその他の芸術家たちだった。NKVMは1909年から12年の間に計3回の展覧会を開いた。1909年12月の第1回展における会員たちは、カンディンスキーが小さなカタログの前書きで以下のように定式化した綱領的な宣言によって、さしあたり一致団結しているように思われた。「われわれの出発点は以下のような考えにもとづいている。芸術家は、外面的世界、つまり自然から得られる印象の他に、内面的世界に体験を絶えず蓄積すること、そしてこれらすべての体験の相互浸透を表現しえるような芸術のフォルム、・・・つまり必然的なものだけを力強く表現するために、あらゆる副次的なものからは解放されなければならないフォルムを追求すること。・・・要するに芸術的総合の追求。これこそ、われわれにとっての一つの回答であると思われる。その回答が現在の芸術家を精神的な部分で一層結束させるのである」。すでに述べたこの「総合」という概念とならんで、「外面的」世界の印象と「内面的」世界の印象の融合が、彼らの絵画的特性を表す決定的なキーワードとして挙げられている。内面的な内容とフォルム上の形態の総合によって、今や魂と精神と空想の諸次元も、象徴主義のような従来の傾向を超えてさらに進んだ新しい様式的手段によって表現にもたらされる可能性があったのである。

絵画から模像機能を取り去り、独自の合法則性を具体的に示すことをめぐるこれらの目的は、どうやらカンディンスキーによって、すでに非常に早くから自分自身で理論的にはっきりと捉えられていたようである。自分の初期作品は15年以上も時間をかけてゆっくりと芸術的発展が遂げられるにもかかわらずである。彼の関心事の核心とその本質的な革新性は、『回想』の中でいくぶん逸話的な発言に簡略化されたかたちで言い換えられている。彼がまだ母国で学問的研究を行っていた頃、調査旅行で見たロシアの農民画に描かれていた対象が、過剰な彩色でほとんど識別できなかったことに受けた強い印象を記した有名な文章の後で、彼は以下のように続けている。「彩色された対象・・・それは彩色することで溶解してしまうこともありうるのだが・・・に及ぼす絵画の無意識的なもくろみによる効果から、絵の中でも対象を無視できる私の能力はさらに成長したのだ。ずっと後年、すでにミュンヘンに来ていた私は、自分のアトリエ内での思いがけない光景に心奪われたことがあった。それは黄昏迫る頃であった。私は1枚の習作を描いてから絵具箱を携え、まだ夢見心地で制作でへとへとになって家にもどってくると、私は突然、名状しがたいほど美しい、内面の燃える輝きで溢れた1枚の絵を見つけた。私はまずはっとして立ち止まり、色彩とさまざまなフォルム以外は見出せず絵の内容は分からないこの謎の絵の方に、いそいで歩み寄った。私はただちにこの謎を解く鍵を見つけた。それは私が描いた絵で、壁に横向きに立てられていたのだ。(中略)そのとき私は、対象が私の絵をだめにしているということを、はっきりと意識したのだ」。しかし「何が対象に取って代わるべきか」という問題が長く彼の心に残り続けた。

カンディンスキーは1909年以降、自分の絵画の重要な画像を三つのカテゴリーに分け始めた。

すなわち「印象(インプレッション)」と「即興(インプロヴィゼーション)」と「コンポジション」である。「印象(インプレッション)」とは「外面的自然の印象」であるが、視覚的なだけでなく聴覚的なものでもありうる。「即興(インプロヴィゼーション)」に関しては「主に無意識的な、大部分は突然生まれた内面的性格を持つ過程の表現、つまり内面的自然の印象」と述べられている。そして「コンポジション」は彼にとって表現の最も高次のカテゴリーを意味し、生涯に全部で10点制作されただけだが、そのうちの7点は第一次世界大戦前のもの、8番目の〈コンポジション〉はバウハウス時代のもの、最後の2点は1933年以降のパリ時代の後期作品に含まれる。合理的コンセプト、イマジネーションと自発性、感情とそこから導かれる明確な画像構成、これらはカンディンスキーによれば、この複雑な作品の中で一つにまとまるべきものだった。今日、ニューヨークのソロモン・R.グッゲンハイム美術館に大きな習作だけが残る《コンポジションIl》(下図)は、ミュンヘンのタンハウザー画廊で1910年秋に開かれた第2回NKVM展で、他の「色彩の狂宴」・・・そう当時の新聞に書かれた・・・とならんで展示された。

1909年の第1回NKVM展と同じように、第2回展も地方新聞の激しい抵抗と拒否を呼び起こした。その際とくに批評が標的としたのは、カンディンスキーの色彩の燃え立つ《コンポジションIl》だった。従来の対象表現をはるかに超えた画像内容の不可解さは、明らかに挑発的だった。《コンポジションIl》全体は、たとえば幸福と没落といったアンチテーゼに支配されており、画面中央部には、向かい合って跳ね上がる騎士のような、なお有機体を暗示する記号が存在するだけである。明らかにカンディンスキーは隠蔽する意図のもとに、葛藤を含む実存論的な出来事をまばゆく多彩な色で覆い隠したのだ。ベルリンのシュトゥルム画廊主であり、第一次世界大戦前のドイツで最も積極的だった前衛的なギャラリストのヘルヴアルト・ヴァルデンは、2年後に彼が催したカンディンスキーの最初の個展に際し、以下のように書いた。「あなたはまったく並外れた芸術家です。私はこの展覧会をとても誇りに思います今日のヨーロッパが差し出す最も強力なもの。たとえば≪コンポジションIl》のようなものは、いままで決して創り出されなかった。なんという天才!なんという生!力と芸術。私はすっかり夢中になっている。

しかしNKVMの穏健な会員たちは、無対象絵画に向かうカンディンスキーの歩みにますます動揺を示し、激しく批判された《コンポジションIl》を展覧会の巡回から撤去する考えを示唆した。だがどれほど公の批判にさらされても第2回NKVM展は思いがけない好評を博し、活動が進展してゆくうえで重大な結果をもたらすことになった。この展覧会を見て、新聞の否定的な攻撃を読んだマルクは、肯定的な反論を書いてこの協会に与しようと思ったのだ。こうしてマルクはこのグループと接触し、1911年1月1日にヤウレンスキーとヴェレフキンのところへ招かれ、そこでカンディンスキーとも個人的に知り合った。この出会いによって始まる最もインスピレーション豊かで影響力の大きな友情が、20世紀絵画を持続的に変化させて形作ってゆくことになり、年末の「青騎士」結成を導いたのである。

すでに翌日の1911年1月2日(45歳)にはカンディンスキーとマルクはミュンヘンでのアーノルト・シェーンベルクのコンサートに一緒に出かけており、その後すぐこの印象をもとにカンディンスキーは有名な《印象Ill(コンサート)》(下図左)を描いた。

Ⅲ(コンサート)解説より

この絵における、右上から画面半分を覆い尽くさんばかりに広げられた圧倒的な黄の色面。これが、カンディンスキー個人の芸術の進展においてのみならず、近代絵画の歴史において決定的な一歩を記すものであったと言っても、20世紀絵画のその後の展開を見れば過言ではないであろう。今もこの絵がもたらす新鮮な驚きと他に類のない視覚体験が、この作品の重要性を私たちに訴えかける。本作の場合、その経験の具体的な内容は明らかだ。1911年の1月2日に、カンディンスキーは、ミュンター、マルク、ヤウレンスキー、ヴェレフキンらとともに、シェーンベルクの楽曲が演奏されるコンサートに出かけた。演奏されたのは「弦楽四重奏曲第2番」(1907-08年)と「3つのピアノ曲」(1909年)。完全な無調へと向かいつつあったシェーンベルクの音楽にいたく感動したカンディンスキーが、このコンサートの「印象」をすぐさま絵画化したのが、自筆目録によれば1月3日制作となる本作に他ならない。

すでに述べたように、カンディンスキーにとって「印象(インプレッション)」とは「外面的自然の印象」の造形的翻訳を意味する。この場合であれば、シェーンベルクの無調音楽という大胆な革新的聴覚体験の印象を造形的に翻訳することであった。カンディンスキーはこの音楽を聞いて、すぐさま「不協和音」との類似を新しい絵画に認めたのであり、このことはただちに作曲家との頻繁な文通の中で討論された。抽象化されたグランドピアノの黒とならんで、画面を支配するように自由に揺れ動いて色塗られている“黄色い響ぎ’は、≪印象Ill(コンサート)≫に希有なほとんど交響曲のような体験構造を与えており、それゆえにこの作品は、近代美術における共感覚的な萌芽、音楽と絵画の接近、音と色の接近に関する比類なき作例となっている。黄色はカンディンスキーにとって特別に強く音楽的印象と結びついていたようである。すでに1909年に彼は舞台作品の草稿を書いており、それは後に「黄色い響き」として『青騎士』に発表され、絵画と音楽、舞踊、言語、光が一つに結びつく新しい総合芸術作品となるものであった。