■ロバート・ラウシェンバーグ

マジョリー・ウェリッシュ

ロバート・ラウシェンバーグが芸術にもたらしたものは、日常の物質や出来事に対しても、空間は無限に開かれているという感覚である。視覚的なクリシェや使い古しのイメージになりかねないものを異種混合・させた方法は、当時は批判的に受けとめられたが、この方法によって、ラウシェンバーグが絵具という物質のなかにイリュージョニスト的な空間や描写的な内容を再び取り入れたことは今では伝説となっている。彼の具体的な思考はファウンド・オブジェクト(見出された物体)に及び、芸術と日常をさらに一体化させるため、それらをばらばらのままそっくり絵のなかに取り入れたのである。

この異種交配された視覚の場ほどは論じられていないが、この視覚の場を活性化するために重要な役割を果たしているのが時間である。物質を横切りまた通り抜けていく身振りや、機械を用いた物体に伴う力学、あるいはフォト・モンタージュやパフォーマンス、さらには作家自身の旅行に見出される力学は、ラウシェンバーグ特有の静的な表現と動的な表現との相互作用において認められる時間性を示している。

ノースカロライナのブラック・マウンテン・カレッジという先鋭的な芸術コミュニティで学び、影響を受けた者は多いが、ラウシェンバーグがそこを訪れた1949年には、すでにバウハウスが異国の地に根づいており、この多彩なコミュニティでもその影響を受けつつ、芸術における実験の気運が高まっていた。当時を振り返ると、ブラック・マウンテンは必ずしもラウシェンバーグに適していたようではなかったが、美的選択を進めていく上で、ラウシェンバーグはブラック・マウンテンによって駆り立てられ勇気づけられたのである。

これまでの経験のなかで、ブラック・マウンテンのジョゼフ・アルバースの授業を回想するなら、この手に負えない生徒は、アルバースが色彩理論を教える際に課した「訓練」を思い出すことだろう。、技術の尊重は、アルバースがバウハウスからブラック・マウンテンに持ち込んだ基本原則であった。バウハウスでは「芸術とテクノロジー・・・新たなる統一」がスローガンとして掲げられ、そこでアルバースは物質間の関係を推し量りながら作品を「構築する」ことを教えていた。物質のもつ本来の性質やプロセスを探求するコースで、芸術家すなわち徒弟たちを訓練することがバウハウスの目指したことであり、その「実践による習得」という徹底した取組み方は、ブラック・マウンテンの教育にも浸透していた。ブラック・マウンテンの厳格な色彩論者アルバースは次のように述べている。「聞いたり、読んだりすることより、見たり、体験することが重要である」。このように、物質とプロセスを突拍子もないやり方で用いながら制作することを好んだラウシェンバーグは、ブラック・マウンテン・カレッジの創造的な実験の場で触発され試されたにちがいなしい。

ラウシェンバーグの即興性がどこへ到達するかはともかくとして、彼が技術と形式を重要視したのは明らかである。直観を通して示された形式への志向は、彼の芸術の大きな特徴であり、それはあたかもイメージあるいは物質の無秩序な集積を破壊から最後の瞬間に「救済する」かのようである。そしてもう一つの特徴としてあげられるのは、その生き生きとした美的無秩序である。それは、ラウシェンバーグ自身も早くから自覚していたように、デザインの必要条件を満たすためには、何でも・・・文字通り何でも・・・使うことができるということからくる無秩序である。これが、ほどなく賛否を巻き起こすことになるラウシェンバーグの芸術の一面である。

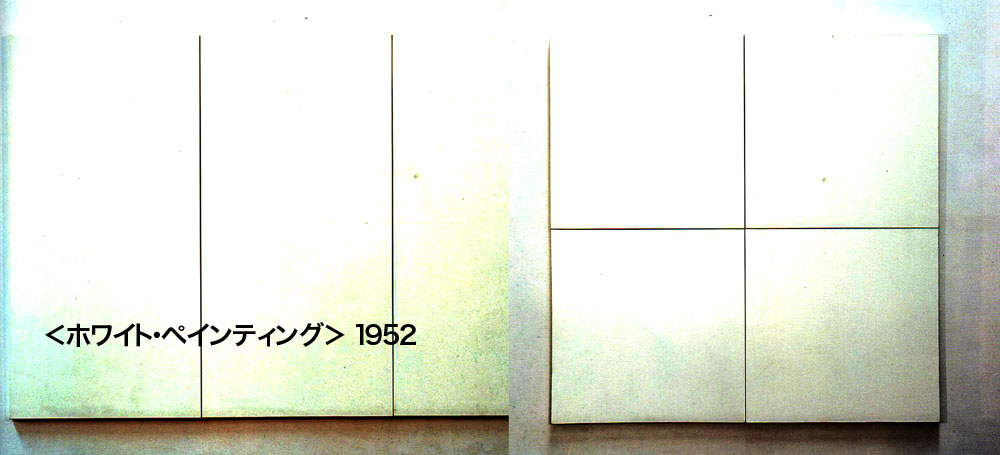

バウハウス同様、ブラック・マウンテン・カレッジもまた集団としての個人主義の精神を受け継いでいた。この精神に基づく過激で向こう見ずな表現は、1952年の忘れがたい「イヴェント」となった。講師の一人であったジョン・ケージは、芸術家たちがそれぞれの媒体で刺激し合いながらも相互に意識しない即興を行うことを思いつく。ラウシェンバーグのホワイトペインティングは、あるいはスライドの投影用のスクリーンとして用いられたのかもしれない。

イメージを欠いたこの<ホワイト・ペインティング>(上参照)は、許容と非許容の両極を意図しているように思われる。なぜなら、それは色を否定しながらも、同時にそこに投影される束の間のイメージをすべて受け止めるからだ。アルバースは、色彩を尊重するために個人の趣味を超越することさえ説いたが、その指導はラウシェンバーグに強い印象を与えた。同様に、ラウシェンバーグが純粋な白のもつ中立性を選んだのは、アルバースやケージが共有した、根源的な自然の無色、無臭、無味といった性質を重要視する禅的な考え方に起因しているといってよいだろう。水であろうと絵具であろうと、見出したものすべてがラウシェンバーグにとっては十分に「美しい」と思われたのである。

その後しばらくして制作された<ブラック・ペインティング>(上図参照)では、豊かではあるが空虚な画面に触知的な物が加えられている。そこで知覚できるものは、キャンバスに貼りつけられた新聞である。それは東洋の書の、時間とともに流れるような身振りを、現実の束の間の出来事に関する西洋的解釈に置き換えたかのようである。(ラウシェンバーグの提案で、ケージはT型フォードを紙の巻物の上で走らせ、自らの「アクション」の跡を残している。この《自動車のタイヤによるプリント》(下写真)は、その時すでに西洋のプラグマティズムにのっとり、東洋の精神性からの見事なまでの機知に富んだ逸脱を示していた。)そして<ブラック・ペインティング>において同様に際立っているのは、新聞や布を折ったり丸めて皺(しわ)にすることによってできた、その質感である。

襞(しわ・ひだ)の導入は考慮すべき点である。なぜなら、キャンバスを横切る光と影の視覚的な特性に、実際の物質に備わる触覚的な特性が加わっているからである。こうして偶然の結果ではあるが、永続する皺(しわ)や襞(ひだ・しわ)が選択され、配置され、やがてすべてを包み込むように絵具が塗られるのである。これら絵画の黒い表面は、空虚な画面を豊かなものにしている。細かい凹凸のある「無」というものを想像できるだろうか。その後、ラウシェンバーグは丸めた紙の飯の跡を布に印刷する。襞(ひだ・しわ)の自然さに対して、転写されたイメージの襞によるゆがみは、時間的な「遅延」を示している。しかし、この「遅延」には身振りを中断することに対する心的なためらいといったものはない。逆説的にいえば、機械的な過程を経ながらも、意図的ではないアクションがイメージから布へ転写されたのだといえよう。つまり、このような「物の折り目」は、イメージの製造過程に時間を巻き込んでいるのである。そして空間は、それ自体の形成過程を経て多孔的なものとなった。

この襞(ひだ・しわ)の詩学には、ラウシェンバーグの作品においてコラージュが果たすより顕著な役割を加えなければならないだろう。今では物を並べて貼りつける構成法を単にコラージュと総称しているが、ラウシェンバーグ独自のスタイルは、コラージュの定義とは大いに異なるもので、専門的な区別をする必要がある。

1950年代には、貼りつけられた紙とそれがもつ三次元的な意味が、ラウシェンバーグの仕事の重要な位置を占めるようになる。触知性の意味を把握するためには、鑑賞者は、油絵具、メタリック塗料、布、新聞、鉛筆、印刷物、紙、髪、ゼラチンシルバー写真、接着剤、釘、ガラス(《無題》1954年・上写真)など、その作品の諸材料の目録を列挙するしかない。そこでは材料の集積が、私たちに語りかけはしないが、この世界の現実をその内に複雑に折り込んでいるのである。これがアッサンブラージュである。ラウシェンバーグが引き続き制作した<レットペインティング>(pl.10参照)においても、画面はむき出しのままのざらつきを持っている。≪チャーリーン》(1954,下写真)はこのような点が最も顕著な作品であるが、他の作品の画面からもまた、物質的な現実の世界に対するラウシェンバーグのあからさまな情熱を容易に感じることができる。

コラージュを、基本的な形式的構成の代用として物質を用いる方法と規定するならば、キュビスムに顕著な形式的基盤を欠くラウシェンバーグの「アール・ブリュ的」集積は、コラージュとは質的に異なるものである。結局コラージュが前提としているのは、複数の競合する視点、すなわち空間と時間とが複合するような視点へとあらかじめ分解されたばらばらな概念的空間なのである。しかしながら、ラウシェンバーグが当初から行っているアッサンブラージュは、絵画が作り上げた生のままの現実を前提としているのであり、その物質がもつ潜在的な意味においてのみコラージュに由来しているといえる。

ラウシェンバーグは、無意識的かどうかは別として、コラージュにおける優先順位を逆転させた。彼の作品では空間そのものが実体となっており、しかもその空間は未処理のままである。ピカソの最初のコラージュ、≪椅子の藤編みのある静物》上左写真(1912)では、模様のある抽布が構図に取り込まれ、かつてのイリュージョニズムの手法を真似た空間を生み出している。そして全体を取り囲む太い縄は、破壊的な空間と強固な空間との不均衡を誇張している。そうした挑戦に対する答えをより明確に強調しているのが、ラウシュンバーグの《ベッド》(1955 上写真右)であも《ベッド》においては、表面そして作品の実体として空間が扱われており、構図の上で分解された静物は、視覚的要素を主題に沿って結びつけるようなやり方では配置されていない。そこではまずキルティングが用いられているが、キルティングという手工芸品に本来保有されている芸術性が、概念的な構成によってではなく、むき出しの絵具の跡によって帳消しにされるのである。ラウシェンバーグの根本的かつ新しい方法は、コラージュの制作方法を逆転させ、“マテイエール”を全面に押し出すことであった。

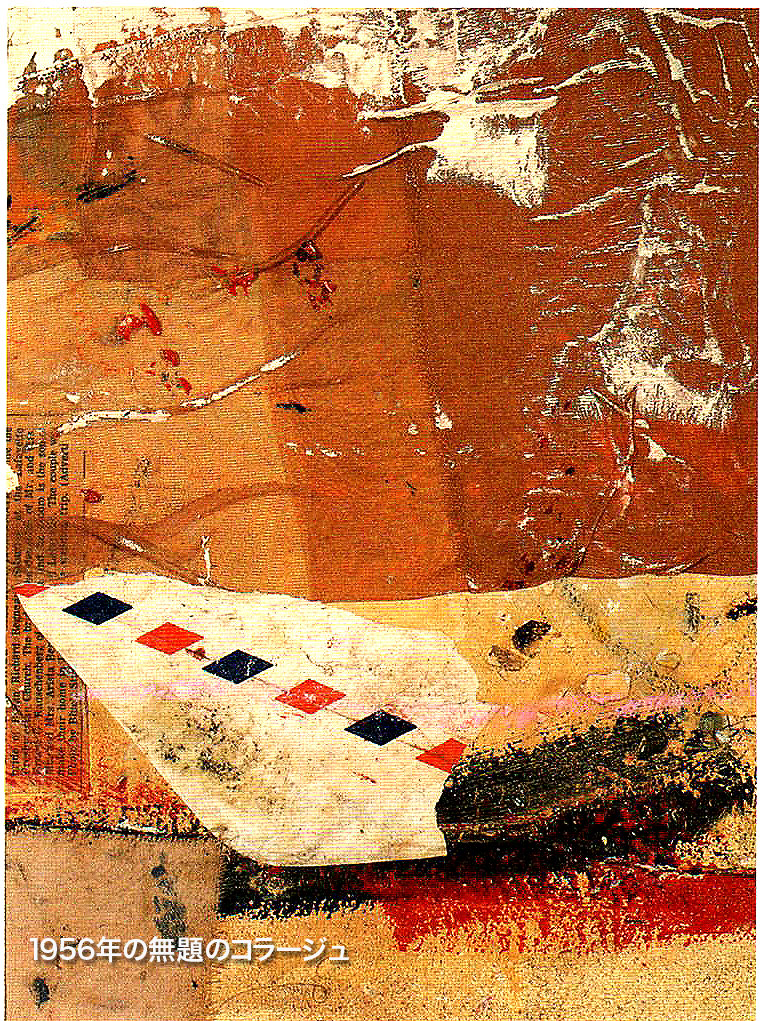

線と面の物理的な等価物として現れるコラージュは、明らかに空間的なずれを生み出している。ラウシェンバーグの初期のコラージュでは、画面の連続性は保たれているが、その画面はちょうど時空間の一貫性のない出来事によって屈折させられているかのようである。1956年の無題のコラージュ(上写真)は、ともすれば控えめな感じを与えるが、そこでは微妙に脚色された時間の動きがいくつか同時に存在している。それらの時間の動きは、身振りが襞(ひだ)の上を引きずられるにつれて、また連続する赤と青の四角形が対位を描き出すにつれて、様々な変化の度合いを規定する。一方では、ラウシェンバーグの姉の結婚を報じる新聞の切り抜きが作品に加えられ、別の種類の日常的な出来事一変化−を生み出している。なぜなら、新聞という物質が時間とともに朽ちていくように、その時点で記録された結婚も計測可能な歴史的時間のなかで遠のいていくからである。 抽象表現主義的な身振りに加えて、彼の活動に一貫してみられるのは、時間というものを空間のなかに取り入れようとしたことである。こうした試みが最も顕著に現れているのが、1957年制作の≪陳述書Ⅰ》、《陳述書Ⅱ≫(下写真)の二つの作品である。

ラウシェンバーグの意図は、同様の構成をもったものが「いかに違うか」をみることにあった。類似したこれら二つの作品が芸術の世界に示したのは、それまで確実なものと信じられていた抽象表現主義の創造的身振りに対して異議を唱える、おそらく最も重要な作品だということである。《陳述書Ⅰ》、《陳述書Ⅱ》は、いわゆる「アクション・ペインティング」についての哲学的な反論として、身振りの自発性を習慣的なものに変えた。そして繰り返すことによって、時間のもつ新鮮さを静止させたのである。

ラウシェンバーグ自身の言葉を借りれば、イメージを再生することで認識できるようになったのは、程度の微妙な差異である。≪陳述書Ⅰ》、≪陳述書Ⅱ≫の技法上の類似をさらに検討してみると、両者の間には十分に知覚できる変化と(襞(ひだ)の概念に再び戻れば、)時間的な屈折を見出すことができる。さらにラウシェンバーグは別の作品で、今度は種類の違いを反復によって示そうとしている。《セカンド・タイム・ペインティング》(1961,下写真)は、本物の時計を取り囲み、そしてそれを実際に支えている抽象表現主義的な身振りによる画面を特徴としている。知覚から独立した時間を計るための道具であるこの時計は、絵筆とはかけ離れた任意の基準で時を刻む。

そして情緒的な主観性が絵画的な筆触を生み出す非直線的な手の運びを通して生まれる。合理的な時間の尺度と非合理的な時間の尺度とが並置されるが、ラウシェンバーグが「イヴェント」において異なった働きの同時性を重視したことを考慮すれば、この並置が何らかの判断をもたらすものではないことがわかるだろう。時間の痕跡を表すための機械的な装置と有機的な装置はただ概念的な対比を示している。このような装置のもつ異なった性質を時間的に展開させながら、時計はその実用的な時間の計測を明らかにし、一方で絵筆は時間・・・内・・・存在、すなわちラウシェンバーグの時代の中心的な現象学的事実と不可避の哲学的開示を通して現れる統一性に光をあてているのである。

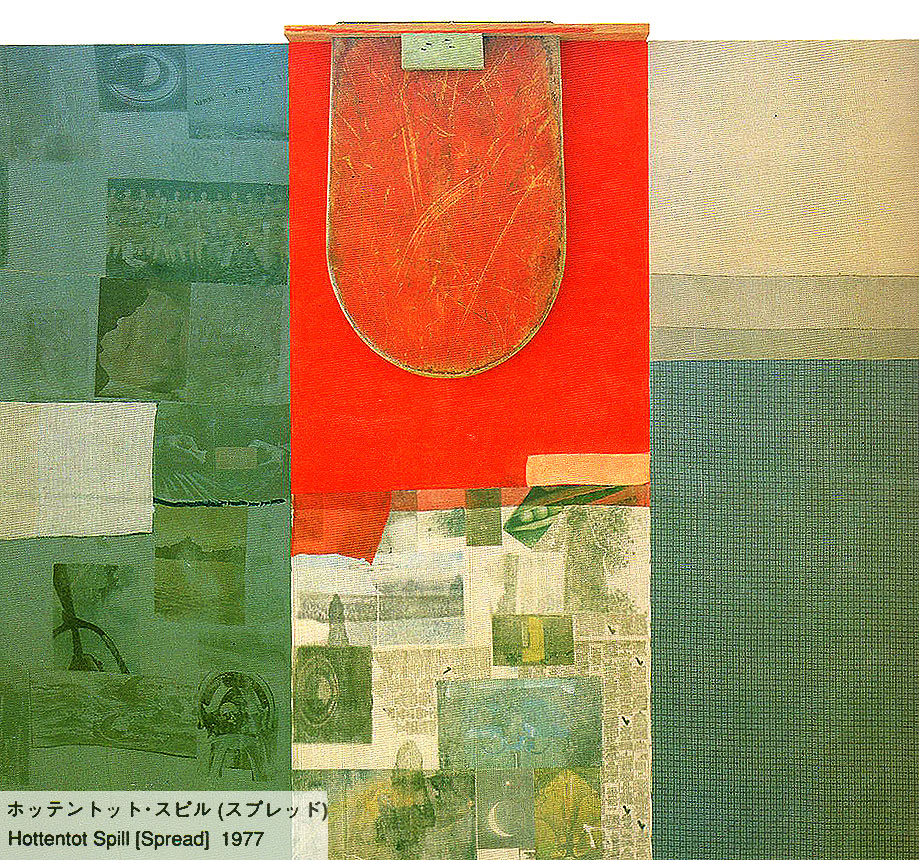

ラウシェンバーグのコンバイン・ペインティングの多くは、物語の形式をとること、あるいは時間的な企ての寄せ集めを取り入れることによって、コラージュの限界に挑戦している。キュビストのコラージュでは、再構成された概念的空間が時間的な進行を許容しないのに対して、様式的にはキュビスムから逸脱したラウシェンバーグのコラージュではそれは拒否されていない。そして1960年代には、写真製版によるシルクスクリーンが絵画に精力的に取り入れられ、モンタージュの技法が・・・イメージを連続させながら、つまり時間を主題としながら・・・空間的な混合のなかに導入されるのである。

1962年から1964年まで、ラウシェンバーグは、コンバイン・ペインティングの物質的に構成された表面を強調することを中断し、写真製版によってシルクスクリーン印刷されたキャンバスの制作に取り組んだ。世界中の出来事から引用した幾多のイメージが互いに重なり合うように並置されたこれらのシルクスクリーンは、白いキャンバスを混乱させる非同時的な出来事と、そこに横たわる視覚的な連続性によってきらめいている。それは、1952年の演劇的なイヴェントで、次々に写されるスライドの映像を受けとめるスクリーンとして使われたかもしれないあのホワイトペインティングの望みを満たしているかのようである。ただここでは、映写されたイメージの痕跡は残り、集まっている。

ラウシェンバーグの論者のなかでもロバート・ヒューズとニナ・サンデルの二人は、モンタージュについて(コラージュからの)必然的な区別を引き出した。それはいくつかの作品に当てはまる。確かに、シルクスクリーンによる≪カイト》(1963,下図左)は、以前のフォトモンタージュの活気のある世界主義的性格を愛国主義的な主題に適応させている。

また、《オートバイオグラフイ》(1968,上図右)が、連続するイメージによって作家の人生の異なった段階を表しているように、ラウシェンバーグは、分断されながらもいまだ首尾一貫していると思われている世界を提示しているのかもしれない。サンデルが述べるように、時間によって紡ぎ出された主題が彼の作品の案内役となるのである。ラウシェンバーグの食欲なまでの写真の追求によって、イラストレーション、イリュージョン、ナレーション・・・これらはいずれも、絵画のために二次元的で非叙述的な空間を厳密に保持しようとしたクルトシュピッタースをはじめとするコラージュの提唱者たちによって制限されたものである・・・がそこにもたらされたのである。

写真という都市の生活に結びついた技術は、空間のなかで位置をずらされた物体の断片的な映像を私たちに提供する。その映像は、連続的あるいは断続的に無限に繰り返され、動いている形態はもはや一つの形態ではなく、映画的な時間の中に分解された空間的な配置と化している。また、写真は、雑多なイメージの混乱のなかで、都市の風景がもたらす静と動の主題を劇的に表現する。これらはいずれもラウシェンバーグの作品に当初から見られた特徴であるが、一方で写真製版によって印刷された新聞(そこで劣化しやすい紙をより耐久性のある物質に変えたのである)を用いて以来、彼は都市風景のなかの動きを描写することを重視してきた。さらに、物体のもつ力学あぎるいは職人と物体、職人同士の相互作用がもたらす力学に対する関心がこれに加わり、ラウシェンバーグは視覚化された時間というものにさらに強く惹きつけられていったのである。

例えば、フォトモンタージュされた絵画には、力学的な意味を含むイメージが多く見られる。《スキャニング》(1963,上図左)では、踊りの場面が貯水塔や蚊、ロケット、傘と競い合っている。また《オイヴインド・ファールシュトレームを呼ぶニューヨークの鳥》(1965,上図右)では、どこかにあるはずの「止まれ」の標識が飛ぶ鳥に対置されている。そこには抽象表現主義のアクションを相変わらず見ることができる。作品のこの局面において、力学的なエネルギーのなかに解き放たれた豊かな可能性が明らかに認められるのである。作家はかつて訪問者にこう語ったことがある。「鳥がストップ・サインを自由の身にした。」

1960年代の後半に制作されたシルクスクリーンは、生の痕跡を映す鏡のように文化を反映させ、当時のアメリカの政治的な混乱、すなわちケネディの暗殺やベトナム戦争といった政治が残した傷跡をキャンバス上に表している。私たちが時事と呼んでいる現象は瞬間的な現在を示すが、それはすぐに過去の歴史的記録となる。その現象のすべてを政治的な関心をもって抱え込みながらも、都市の風景が疎外の場となるとは必ずしも考えないラウシェンバーグは同時代人のなかでもまれな存在である。ラウシェンバーグのシルクスクリーンでは、現実の体験・・・あらゆる不可思議なもの、おもしろいもの、本質的に価値のあるもの・・・がパノラマ的に表現されている。それは同時期にシルクスクリーンを用いたウォーホルの作品とは異質の印象を与える。こうして、ラウシェンバーグの手のなかで、都市の風景は無邪気な表情を帯びるのである。たとえ焦点は変わっても、ラウシェンバーグのシニシズムなきアイロニーは、「複製」についてのポスト・モダン的な解釈にしばしば見られれるシニシズムの哀歌とは区別される。

ここでは想像力と都市の風景が同じ意味をもっているように見える。なぜなら都市のなかではあらゆることが可能だからだ。・・・「解放された想像力」とは、自ら未来派の唱道者と認め、また今世紀の初めのキネティシズムの信奉者であったフィリッポ・マリネッティの言葉である。(ロシアのシュプレマテイズム、その後のイタリアの未来派の誇張した短縮法あるいは絵画空間における対角線の要素は、流れと変化に基づいた世界観を推進する意図をもっており、ダイナミズムに関係のあるものは何でも受け入れられた。)ラウシェンバーグの機知に富んだ精神は、マリネッティが愛車のロードスターのシートから自らミサイルとなってぬかるみに飛び込んだときに感じた興奮を、さらに細分化された都市の体験に変えてきたのである。未来派が自らの美学に機械の燃料源である電力を取り入れたことは、その後の芸術に影響を与えた。ラウシェンバーグの作品では運動と飛行が絶えず参照され、テクノロジーとの連携を見ることができるが、そのテクノロジーによって、現実のいわば二次元的な平面は想像上の電気回路の活発な構成要素へと移行可能となったのである。

飛ぶことについての想像は精神世界を探るものであり、そこでは再結合した非統語的な秩序が現実を作り出している。1965年の≪オイヴィンド・ファールシュトレームを呼ぶニューヨークの鳥》は、ポーの「大鶴」をラジオ音声用に様式化された発声法によって真似たスウェーデン人作家の詩に応えたもので、ラウシェンバーグはこのもう一人の発明の達人との友情に捧げている。フォトモンタージュ、アッサンブラージュ、パフォーマンスは、物質とアクションとを三次元的に縫い合わせるが、それは異種間、異質間の変換において行われる。ファールシュトレームを通じて、クルトシュヴイツタースの音声語もまた歴史的に判断されるのである。

筆使いをはじめとするラウシェンバーグの時間的な表現の一つとして、パフォーマンス活動を挙げることができる。《ゴールトスタンダード》(1964,上写真)はまさに舞台を発端とした作品である。1954年から1964年まで、ラウシェンバーグは、ジョン・ケージが音楽を担当するマース・カニングハム舞踊団のために舞台装置、衣装、照明の仕事をカニもングハムとともに行っているが、そこではブラック・マウ ンテン・カレッジでのイヴェントの精神が生かされ、同様に刺激的で協調的な方法が用いられた。時間とともにほの暗くなったり明るくなったりする光の流れるような使い方は、そこでの革新だったと考えられている。1963年にワシントンD・C.のポップ・フェスティヴァルで上演された≪ペリカン》岬g.7)のなかで、ラウシェンバーグと芸術家ベル・オロフ・ウルトヴェルトは、パラシュートを身につけ、舞台をローラースケートで走り回った。パラシュートは、ちょうどスケートが動きを加速させるのとは逆に動きを妨げるものであった。スウェットスーツを着てバレエを踊る のはカニングハム舞踊団のダンサー、キヤロリン・ブラウ ンに、ウルトヴュルトとラウシェンバーグが加わり、彼ら はこのパフォーマンスを最初の飛行士であるライト兄弟に捧げながら、「素材を制限することを一つの自由として、そしてその自由は結果的に形式を確立する」(10)ものとして諾えたのである。

ラウシェンバーグは「冒険と実験、技術とテクノロジー」(ll)をめぐるパフォーマンスに関わり続けるが、それは、1965年にニューヨークで開催された「演劇とエンジニアリングのための九夜」における芸術家と技術者とのコラボレーションの結果として明らかである。1966年には、ベル研究所の物理学者で、「九夜」のチーフ・エンジニアを務めたビリー・クリューヴァーとE.A.T.(芸術とテクノロジーの実験)を設立した。その活動は1971年まで続くが、そこで 彼らは、特に基本的な調査が必要な場合に、芸術とエンジニアリングとのコラボレーションを促進したのである。ラウシェンバーグは多くの芸術家がE.A.T.に対し、受動的な態度を示したことに失望したようだったが、クリューヴアーはその組織は成功だったと主張した。「九夜」のための<オープン・スコア>で、舞台上の環境システムとして初めて使用されたワイヤレスの送信機や閉回路式の映写の技術は、いずれも芸術だけではなく日常生活においても一般的なものとなった。クリューヴァーによれば、かつてエンジニアリング業界は芸術家に対して閉鎖的であったが、現在では世界中の芸術家が20万人ものエンジニアにアクセスできるようになったとのことである。(ラウシェンバーグは決して鑑賞者とのテクノロジーを介した交流をあきらめてはいない。≪エコ・エコーⅥ》(1993,pl.110参照)の風車は、障害物や人間、その他一定の範囲にあるものを探知することによって動くよう設計されている。

土台に設置されたモーターの小さなハブと自転車の後輪のベルトとチェーンによる一連のギアが風車を回す。一方、風車の軸には真鍮で縁取られたディスクが取り付けられ、振り子のように揺れている。風車という昔ながらのメカニズムは、ここではもはや古びたものではなく、環境を配慮したエネルギー・システムとして再生している。ラウシェンバーグの物語的な感覚においても、過去は未来に適用されることによって救済されるのである。

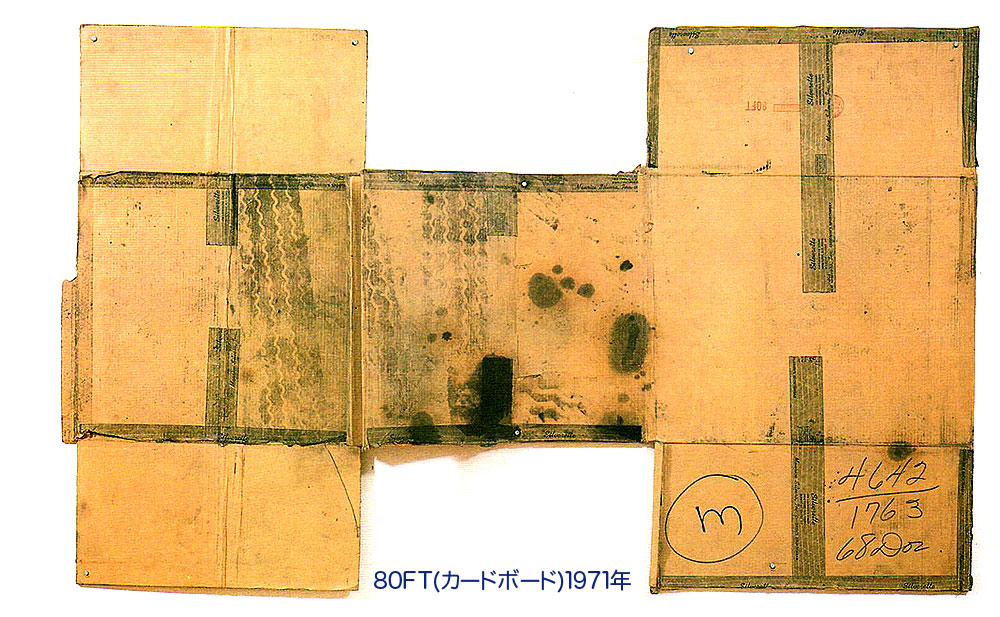

精巧だが多くの問題をはらんだテクノロジーと数年間にわたる共同作業を行った後、ラウシェンバーグは再び基礎的な素材と技法に戻っていった。彼は、70年代のほとんどを視覚的には見過ごされた場所で送った。<カードボード>(上写真参照)、<ヴェネチアン>(下写真参照)

<白霜>(下図参照)、<ジャマー>(下図参照)の4つのシリーズは、ラウシェンバーグの貧しさの美学への新たな誓いを立証している。材料は風を媒介として運ばれてくるが、それは「ロウ・テク」という微風によってである。

複雑なシルクスクリーンに比べ、<カードボード>はシンプルである。それらは芸術品のように壁に掛けられるが、この「オブジェ・トゥルヴェ(発見された物体)」は交易によつて私たちの前にもたらされたものであり、文化の周辺に位置するものである。そこでは、クレヨンによって元々の中身の品がリストアップされ、またかつて箱の縁であった部分が荷造り用のテープで補強されている。カードボードは匿名のコラボレーションの証拠となっているのである。おそらくカードボードは物質の本来の質を保っているということ以上に、その物質と元の機能に対する他者の意図を保っているのだ。「現在の過去性」という、現代詩が言語に対するかつての文学的要求を請(こ)えた表現が、ここでは実用的かつ技術的な方法によって明らかにされている。

ほとんど技巧のこらされていない<ベネチアン>もまた匿名的な想像的行為のように見える。そこでは、タイヤのトレッドが棒あるいはカードボードに取り付けられた薄い布によって支えられている。これらのオブジェは、一見取るに足らない素材だが、ラウシェンバーグはそうした素材のなかに、厳格で形式的な潔さを認めるのである。発見された材料という概念はよく耳にするものかもしれないが、ここで特筆すべき点は、ラウシェンバーグは衝撃を与えようとしたのではなく、貧しさという事実を再び独自の方法で尊重したということである。確かにラウシェンバーグの作品全体は驚きに基づいているが、それはあらゆる環境がインスピレーションのために用意したものである。テキサスのポートアーサーという、文化的にあまり豊かとは言い難い町で育った思い出を彼はこう語っている。「私の思い出は恐ろしくローカルなものだ。(製油工場から流れてくる)匂いのおかげで風の吹く方向がわかるし、私たちが住んでいた近くの海岸は油の層で覆われていた。しかし子供にとってはそれなりに楽しいものだった。」

ラウシェンバーグのローカルな思い出は、今では地球的規模の視野となり、そして今度はテキサスから遠く離れた場所よりもたらされる。1975年にインドを訪れたとき、彼はそこで日にした貧しい人々の異質な姿にショックを受けた。わずかな財産を包んだ布がポールに吊るされている。さらにポールから帆のように広がる布は、財産を奪われ、貧しさに触発されたもう一つの作品群のモチーフ、<ジャマー>となった。最小限に削ぎ落されたこれら二つの要素のアッサンブラージュは、物質的な希薄さとその結合のあいまいさを示している。同様のはかなさをもっているのが<白霜>である。これらは最終的には本国で制作されたものであるが、そこでは布に留められたカートンがランジェリー用の布の上を揺れ動き、人工品のもつ詩的表現が、類似した物質間のずれを認識すること、あるいは偶然の動きによって生まれるのである。ラウシェンバーグは、匿名のコラボレーションに地球的な規模で社会学的に関わり合わってきた一方で、早くからファウンド・オブジェクトに対して感傷にとらわれない姿勢をとってきたが、それは1960年代後半から1970年代前半にかけて隆盛をきわめ、今もなお国際的に継続する「アルテ・ポーヴュラ」の運動・・・ストリートカルチャーヘと拡張したフルクサスの一種・・・の先駆的な役割を果たしたといえるだろう。