コンテンツへスキップ

始まりの絵画

始まりの絵画

横浜美術館学芸部主任学芸員・柏木智雄

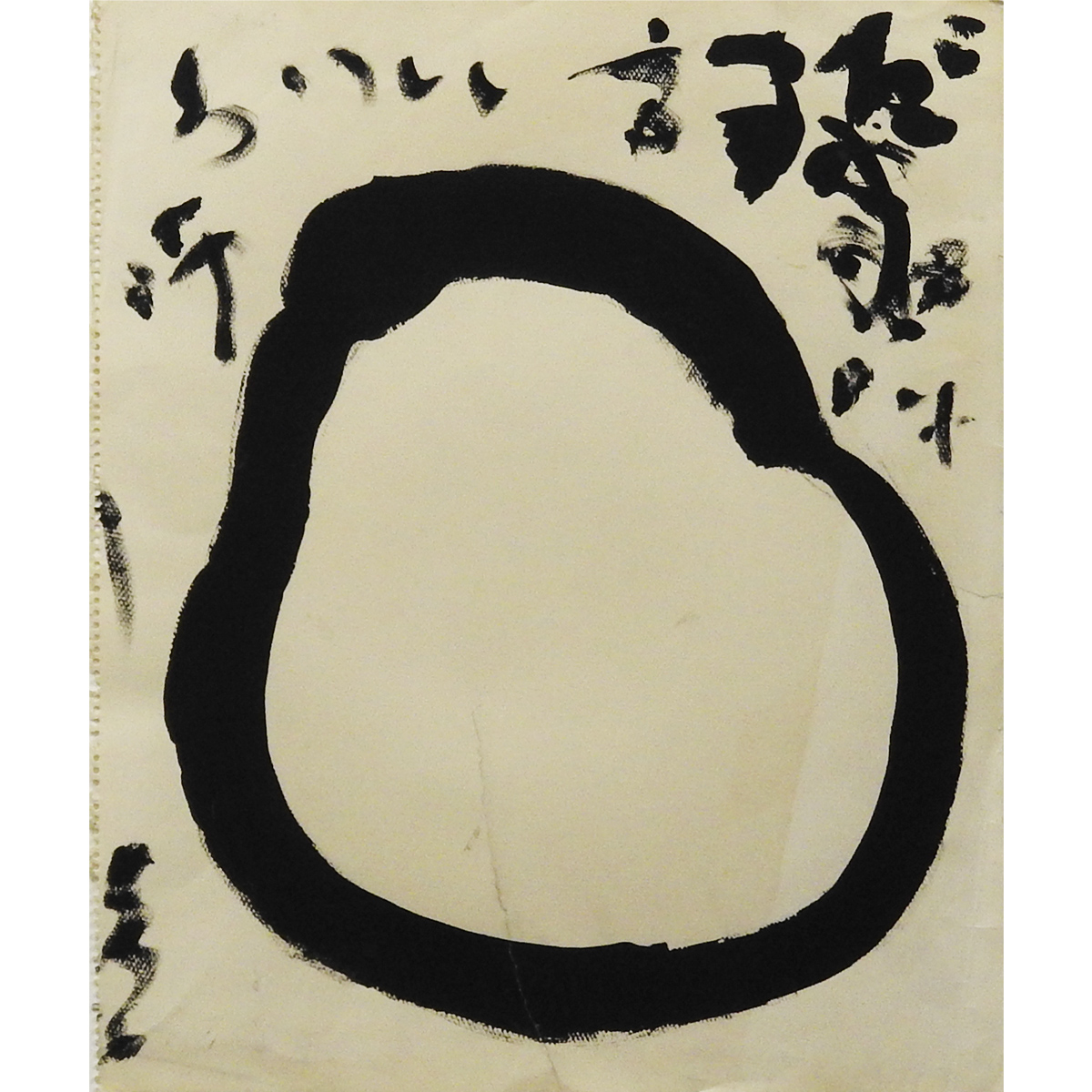

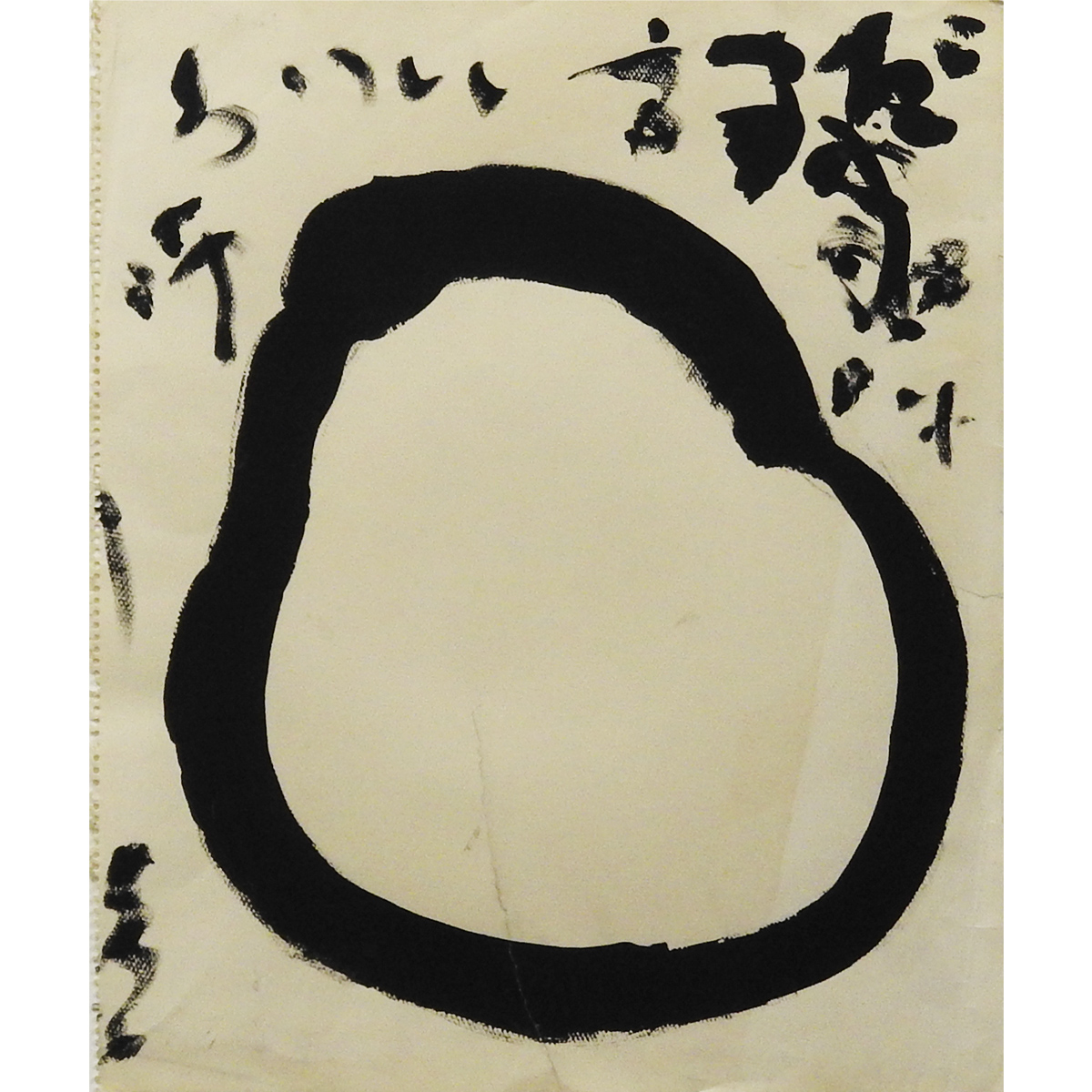

ジョットーは一円形を描いて与えた

李禹煥の絵画について考えるにあたつて、自宅の本だなの奥から、ずいぶんとほこりをかぶつて黄ばんでしまつた『禅の研究』を引つばり出してみました。哲学者・西田幾多郎の名著として知られる本です。奥書をみると、1984年第54刷発行とあります。

そのころ大学生だったわたしが、どのような思いでこの文庫本を手にしたのか今となってはわかりません。ページをめくると、ところどころに投書で棒線が引かれ、熱心に読みとおされたことをうかがわせます。西田がこの本で「善」の分析にとり組んだ第三編最終章の次の挿話にも線が引かれて、なにやらきたない宇で「美術の極意」と書きこみがあります。

「昔ローマ法皇ベネディクト十一世がジョットーに画家として腕を示すべき作を見せよといってやったら、ジョットーはただ一円形を描いて与えたという話がある。」(西田幾多郎『善の研究』、岩波書店、1984年)

なぜ画家ジョットーは、法皇のもとめにたいして、ただの円をひとつ描いてしめしたのでしょうか。この点について考えてみる前に、理論家としても知られる李禹煥の思想を簡単に見わたしておきましょう。

李禹煥がその思想を成していくにあたつて、西洋の哲学をひろく読みこむとともに、この西田幾多郎の哲学や老荘思想なども参照しています。李禹煥の創作活動をふかく知り、その作品から豊かな鑑賞体験を得るには、このアーティストのユニークな思想と制作の理論を知つておいた方がよいと考えるからです。

■西洋近代の知をうたがう

李禹煥が日本の美術界で本格的なデビューをはたしたのは、じつは、絵画や彫刻などの作品によるのではありません。美術評論がきっかけとなりました。1968年(昭和43)に、美術出版社の芸術評論募集に「事物から存在へ」(未刊行)を応募し、次の年の3月これが佳作入選します。1956年(昭和31)に、横浜の叔父を妨ねるために来日してから13年目、33歳のときでした。そのあいだに、絵画も制作しますが、なかなか評価されませんでした。

もともと、文学や哲学をこころざしていた李禹煥は、来日してほどなく、日本大学に入学し哲学を専攻しました。在学中、ハイデガーやニーチェ、現象学や構造主義などの西洋の近現代哲学をどん欲に学び、そのかたわら現代美術の動向にもつよい関心をいだくようになります。こうしてつちかわれた思想的な枠組みをたよりとして、「事物から存在へ」を書き、その後、制作と評論の執筆を両立させていきます。この「事物から存在へ」が佳作入選した年に発表します。この評論は、このころの李禹煥の考え方を知るうえでたいへん示唆にとみます。

李禹煥は、この評論で近現代美術の本質とうつり変わりについて考察する前に、西洋近代の知の成り立ちを明らかにしようと試みます。「われ思う故にわれあり」というデカルトのよく知られた命題があります。これは近代の知のしくみをもっともあざやかにしめす命題として知られます。つまり、なにかについて「わたしが思う」、だから、そのなにかは対象として存在するのであり、わたしが思わなければ存在し得ないという理屈です。近代の知の成り立ちは、「思う」主体(=人間)こそが絶対的な存在であり、その人間によつて世界が対象化され、事物として客体化されるという「主体」「客体」の二元論を基本としています。

このようにいつも人間を中心におく考え方(人間中心主義)を本質とする主客二元論が近代の産業革命をも成立させ、また現代の物質文明をもたらしていると考えられます。しかし、人間という「主体」が、ひたすらスクラップ・アンド・ビルド(こわしてはつくること)をくり返してつくり出した近代の文明空間は、高度資本主義社会の今日の状況にも明らかなように、あまりにも多くの事物であふれかえり、かえって「主体」である人間が「客体」である事物にもてあそばれる状況を生み出したと李禹煥は指摘します。このように主客の立場がひっくり返ることによつて、「人間中心主義」は「事物中心主義」にとって代わったわけです。さらにテクノロジー急激な発達は、人間の思惑とはうらはらに、事物がかってに増殖することを可能にして、人間がこれにふりまわされ、あげくのはてに、人間と事物がとも倒れしてしまうと李禹煥は予言します。

たとえば、高度な生産システムに対応するために、人や物質の輸送システムが知らず知らずに高速化された結果、人がそのシステム自体にふりまわされている事実を、わたしたちは日々の通勤や通学の電車において実感できますし、その最悪の事態を、先頃、兵庫の尼崎で起こつた鉄道事故に生々しく目撃しました。李禹煥は、このような近代の知の成り立ちがかかえる問題を基本的な視座として、現代美術がかかえる問題を論じていきます。

■現代美術の問題を考える

人間(主体)と事物(客体)のこのような転倒現象は、近代・現代美術のながれにおいて、はつきりとあらわれると李禹煥は考えました。すなわち近代の画家がとり組んだ絵画は、人間が画商のすべてを支配し、それが自然の描写であつても人間に飼いならされた、いわば「擬人化」された風景であり、この現象は印象派においてもっとも顕わになったと考えるのです。しかし産業革命をへて20世紀にはいり、キュビスムやダダイスムがあらわれると、画面は事物(物象)に支配されさらには物そのもの、オブジェが登場してくることになります。それから後、ポップ・アートにいたるまで、多くの作家が手がける作品は、モチーフが自然であろうと人柄であろうと、事物に支配された、いわば「擬物化」されたもの、オブジェ的なものになります。

このオブジェ的なものは、人間によつて対象化された世界に属する具体的なものであったのですが、60年代にはいりプライマリー・ストラクチャーズやミニマル・アートヘと展開してくると、徐々にオブジェ的なものとは異なる「立体」という考え方が生まれてきます。「立体」とは、オブジェ的なものの特性である対象性をことごとく欠いたきわめて観念的な事物を意味し、さらに、対称性をうしなった立体空間をしめします。そして、それは、「事物もなければ人間もなく虚々とした、ただそのようにしてそういう空間があるだけのような」(李禹煥「世界の構造・・・対象の瓦解〈現代美術論考〉」)特定の光景となってしまいます。

ここにいたって、人間と事物のあいだのヒエラルキーは美術においてもくずれさり、作者という「主体」が特権的に作品という「客体」をつくりだすという取り決めは、主客二元論がくずれさることによつて、意味をなさなくなるわけです。この評論は、李禹煥が自らの思想的な立場をはじめて詳しく論じたもののひとつで、その後の李禹煥の著述などにみるかぎり、論点に大きなブレは認められません。制作と評論を実践していくなかで、ことばと理路をじっくりと吟味して今にいたっている思われます。その意味で、いくらかあらけずりな部分があるものの、この評論からは、李禹煥の問題意識の原点を生々しく読みとることができるのではないでしょうか。その原点とは、「世界を、人間に向き合わせる表象作用によつて対象化しないまま、全てあるがまま、そのままの世界を見ることを学ぶこと」(李禹煥「世界の構造一対象の瓦解〈現代美術論考>」)にほかなりません。

作品を作者につき従わせて閉じたものにしないこと、作品は作者と他者とをとりもつ場として成立し世界とのかかわりに開かれていること、李禹煥の制作における要点は、この2点に集約できるでしよう。

■余白の絵画

李禹煥は、「世界の構造・・・対象の瓦解〈現代美術論考〉」などの評論を発表したころから、今日「もの派」と称される動向の中心的なアーティストとして彫刻の制作を始めます。一方、絵画については、来日直後から手がけています。次の一文には李禹煥の絵画にたいするストイックな姿勢がはっきりとあらわされています。

「世の一瞬一瞬の出来事は、他と取り代えることのできない一回限りの大事な存在であり運動であることからしても、作画が、無節操な塗り重ねや途中でかき直しを許されぬ一筆一画であるべきは、いまだ万古の真理に思えてならない。わたしのこの考えはおそらく、幼児期から学んだ水墨画に由来し、陰陽理気を唱える朱子学の影響によるものかも知れない。」(李禹煥「表現における素材と方法[点より][線より]シリーズ」、「美術手帖』、1980年4月増刊)

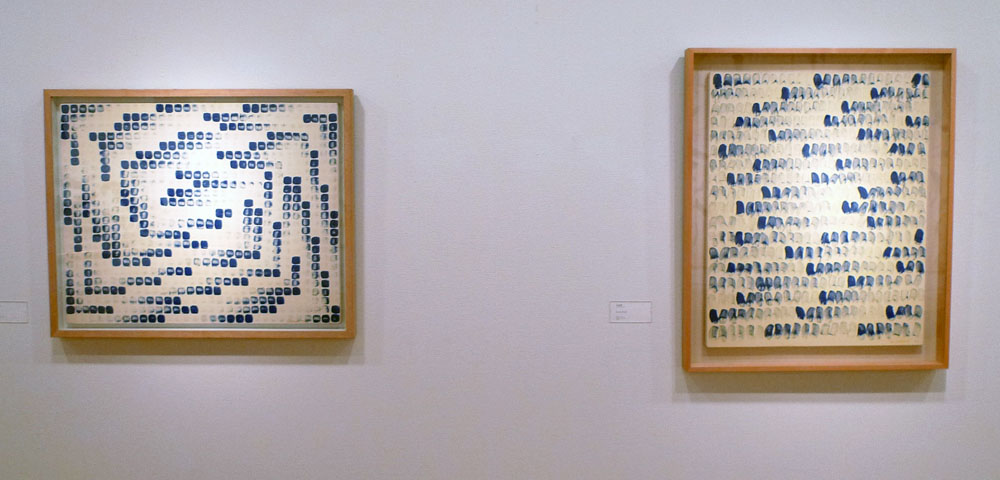

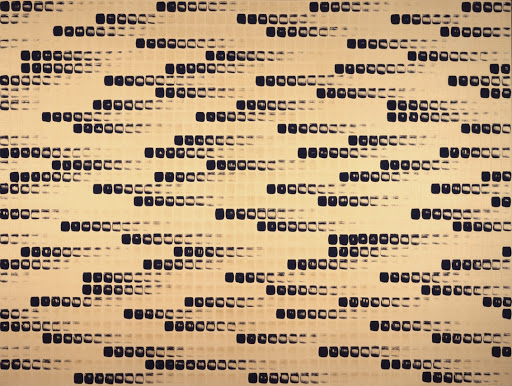

李禹煥の絵画は、多くの読者が指摘するように、一貫して点と線を造形の基本にしています。点と線のさまざまな有様が、キャンヴァスという場において、作者の行為をからめながら、どのように関係づけられるのか、李禹煥にとって作画は、一筆一画の一回性に集約されるものとしてとらえられています。

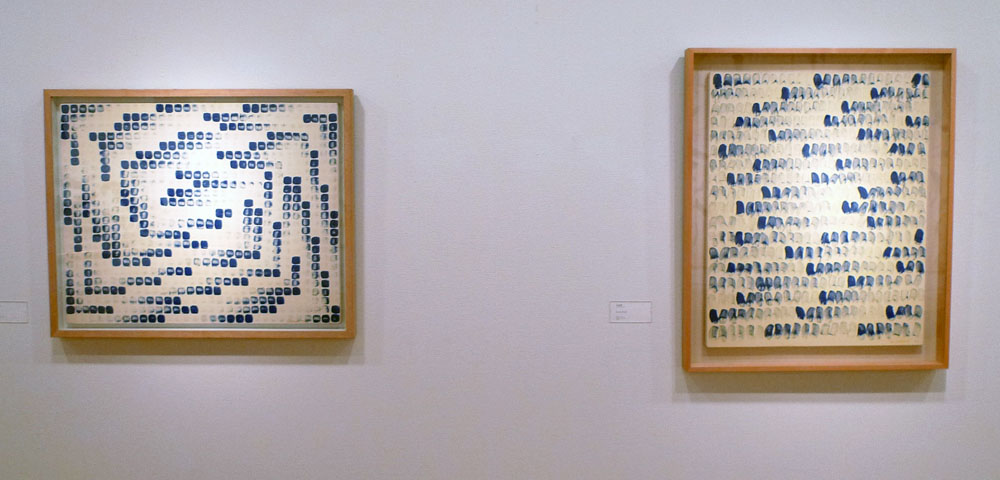

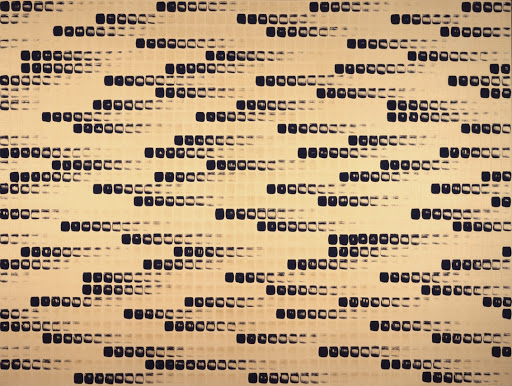

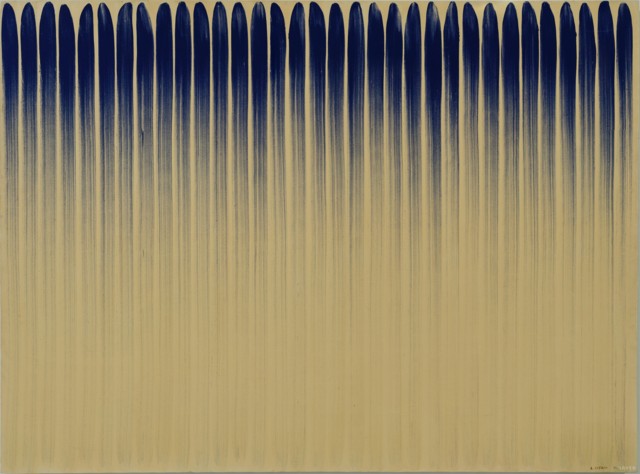

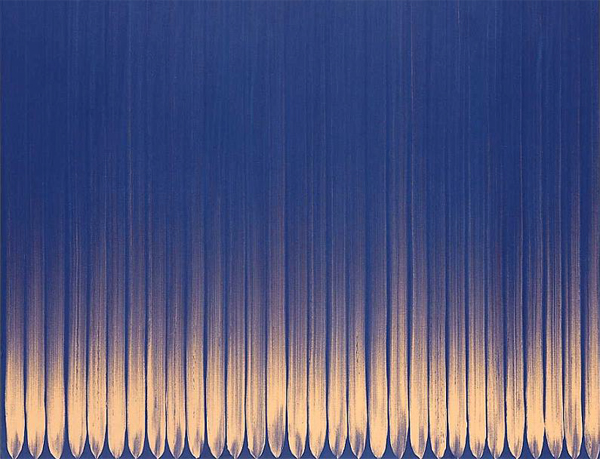

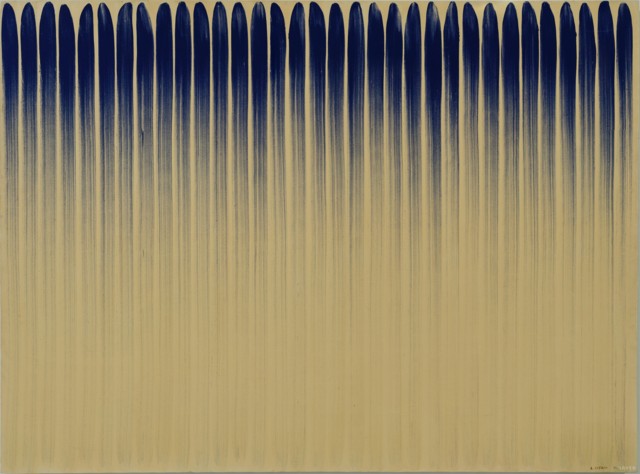

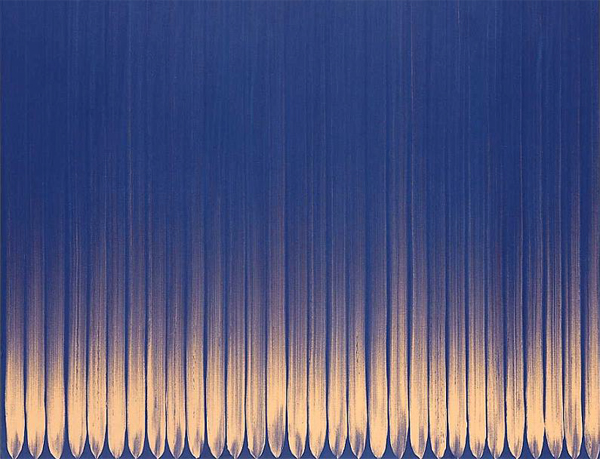

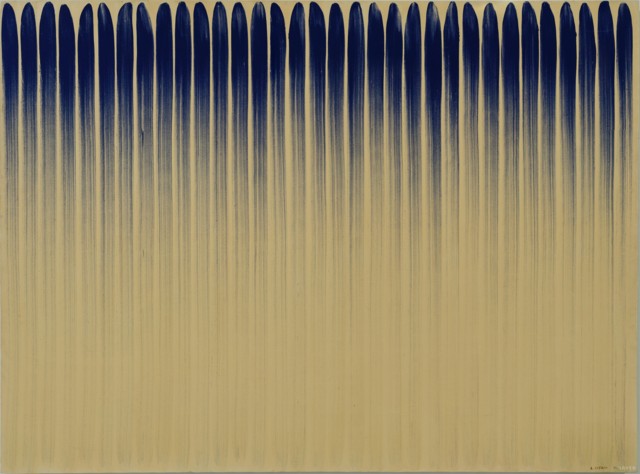

そのような考え方は、1973年にはじまる「点より」(上図)、「線より」(上図)のシリーズにおいて具体化され、その展開をみますが、この「点より」、「書より」シリーズでは、一筆一画の一回性が、筆のタッチのかすれとともに、限りない差異・ズレをともないながらくり返されて、「無限」の表出を予感させます。80年代に入り、「風より」、「風と共に」(下図)シリーズでは、前のシリーズで拭みられた一筆一画の一回性の機械的な反復が、キャンヴァスという場で、作手の活達な身振りに呼応して、のびやかな乱れに転じ、やがて、反復と呼応のズレが大さくなって、絵画に余白(なにも稚かれていない部分)が生じてきます。

この展覧会では、おもに90年代から今にいたる「照応」のシリーズをとりあげます。このシリーズでは、画面におおきな平筆で、ひとつ、ふたつ、みつつ・‥のわずかな筆あとが付けられるだけで、あとは広々とした余白です。慎重に、だけど大胆に、画面に記された筆あとは、もはや、点とも線とも、面とも言いがたく、いくどか重ね塗られてニュアンスにとんでいます。それは、近くで見れば、岩絵具と油の物質感、刷毛目の表情を、遠くで見れば、はかなげな美をしめしています。そして、鉱物を原料とする岩絵具としっかりと地塗りされた工業製品のごときキャンヴァスは、李禹煥の彫刻の素材である岩と鉄板に照応しているようにも思われます。

李禹煥は次のように記しています。

「紙の上に点を打てば、それによって点の下の紙の部分は消されてしまう。しかし点の下の部分は、消されることによって次の瞬間、点をも抱え込んで一層大きく広いものとして蘇ってくる。つまり紙は、点の辺りに海となって広がり、点を島に変えてそこに浮かべる。芸術は、そういった反転の仕組が生みだす世界感である。」(李禹煥『余白の芸術』、2000年、みすず書房)

白いキャンヴァスは筆あとを付けられることで、それらをも含みこんで穏やかな海のように無限にひろがり、わたしたちをつつみます。

■色を見、音を聞く刹那

李禹煥の初期の評価をとおして、近代の知のしくみの基本である主客二元論の虚妄をみてきました。

しかし、わたしたちは、いちいち「主体」がどうのとか、それが「客体」であるなどといったことを考えながら、平凡な日常をおくっているわけでは決してありません。たとえば、なにげなく歩いているとき、今わたしの足は、アスファルトの道路という「客体」を踏みしめているなどと、よはど変わつた事情がないかぎり、考えたりはしません。上空の高みから地上を見おろすような哲学者の考え方は、わたしたちの日常からは、かけ離れたものに感じられます。そこで、多くの哲学者も上空から下りて地上にわけいり、世界を客観的にとらえられるものとしてではなく、日常の生きた経験として把握しようとしました。

そのような哲学的ないとなみに比較的はやくとり組んだ哲学者のひとりに西田幾多郎がいました。西田は、主客二言論という前提を批判するために、「未だ主もなく客もない、知識とその対象とが全く合一している」(西田幾多郎『善の研究』)経験を「純粋経験」と名づけ、自らの思想の根底をなすものとしてその本書を明らかにしようと試みました。西田は「純粋経験」を説明するために次のような例を引きます。

「色を見、音を聞く刹那、未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているとかいうような考のないのみならず、この色、この音は何であるという判断すら加わらない前をいうのである。」(『善の研究』)

「主体」とか「客体」とかの区別がなされる前、そのような思考操作がおこなわれる前の経験、それは、わたしたちの日常にも少なからず見いだされます。誰しも、美しい絵やすがすがしい風景に心うばわれ、うっとりとしてわれを忘れた経験があるでしょう。西田のことばをかりれば、これは、「主客の対立なく、精神物体の区別なく、物即心、心即物、ただ一個の現実あるのみである」(『善の研究』)純粋経験の事実となります。さらに西田は、「芸術の神来の如きもの」(『善の研究』)つまり一気にことの本質をつかみとる芸術家の直覚も「純粋経験」と考え、「たとえば画家の興来り筆自ら動くように複雑なる作用の背後に統一的或者が働いている」(『善の研究』)と指摘します。

李禹煥は、主客二元論がかかえるむずかしい課題の答えを著述によつて体系的にしめすのではなく、アーティストにとってきわめて日常的ないとなみである制作をとおして、その答えを手探りしながら提示してきたといえます。そのひとつが絵画でありました。李禹煥は自らの絵画について次のように書いています。

「例えば、無地のカンバスに一つの(または数個の)点を描く。それが始まりである。描くことと描かれていないことを関係づけるのだ。タッチとノンタッチとの張り合いと相互浸透の干渉作用によって引き起こされる余白現象こそは、絵画を開かれたものにしてくれる。」(李禹煥『余白の芸術』)

無地のキャンヴァスに点を打つその刹那、主客の区別もなく論理的な思考操作も加わらないその瞬間、西田の言う「純粋経験」が開かれるのでしょうか。

ジョットーは、法皇ベネディクト11世に円形を一つ描いてしめしました。そのことにたいする法皇のおとがめやお褒め、絵のうまい、へたに関する評価をいっさい無視して、ただ円を描くということ、その行為に没頭したときに主客合一の境にいたると西田は言います。そして、それが宗教道徳美術の極意であるとも述べています。 [横浜美術館学芸部主任学芸員]

Top