明日の神話再生プロジェクト

.jpg)

「『明日の神話』再生プロジェクト」を立ち上げ、成功へと導いた平野暁臣。この前代未聞の大事業に、彼とその仲間たちは、どうやって立ち向かったのであろうか。これは、「神話」を延らせた人々の、「真実」の記録である。

再生プロジェクトゼネラルプロデューサー平野暁臣(ひらの・あきおみ)は岡本太郎創設の現代芸術研究所を主宰し、イベントやミュージアムなど空間メディアのフィールドで多彩なプロデュース活動を展開。太郎・敏子の型破りな葬儀もともに平野の仕事だった。

2005年6月6日、六本木ヒルズにおいて、「明日の神話』再生プロジェクト」の初めての記者発表が行われた。中央でマイクに向かっているのが平野暁臣。プロジェクトを応援する「太郎の船団」の団員も多数駆けつけた。

「もう駄目なのかもしれない。でも諦めない。だってすごい作品なんですもの。絵でなければ表現できない、伝えられないメッセージなの。岡本太郎の最高傑作よ。」 敏子はよくそう言っていた。『明日の神話』の所在はおろか、存在しているのかどうかさえわからない状況が続いていた時のことだ。建設中のホテルに『明日の神話』を仮設置したままメキシコを後にしたのが1969年。以来30数年もの長きにわたって、敏子はこの作品と再会できずにいた。依頼主の経営状況が悪化したことでホテルの建設が頓挫。壁画も取りはずされて各地を転々とするうちに行方がわからなくなっていたからだ。

そんな敏子の元に1本の連絡が入った。今度こそ見つかるかもしれないという。それまでにも同じような話を何度か聞かされていて、その都度空振りするのを見てきた彼女は、実をいえばその時も半信半疑だった。だが、なぜかこの時だけは即座にメキシコまで出向くことを決めた。

そして運命の2003年9月、ついに彼女は壁画と対面する。メキシコシティから1時間ほど離れた工業団地。かろうじて屋根だけが残る廃屋の片隅に『明日の神話』は、ひっそりと佇(たたず)んでいた。「ああ、ここにいたのね。ずいぶん捜したのよ」

▶️敏子の決意と壁画への思い

捜し続けていた作品と再会した敏子は、心から感激し、そして安堵した。だが同時に惜然(しゃくぜん)ともしたようだ。長年にわたって劣悪な環境に置かれていた『明日の神話』はひどく汚れ、画面全体に無数のヒビ割れが走っていた。反(そ)ってめくれあがったり欠け落ちて無くなったりしている部分も目に入る。このまま放置すればやがて朽ち果ててしまうことは明らかだ。残された時間はわずかしかない。

敏子は決意した。岡本太郎の最大・最高の傑作をこのまま見殺しにはできない。なんとしても元通りに復元し、多くの人に見せたい。いや、見せねばならない。それが自分の使命だ。

日本に戻った敏子は、人に会うたびに壁画への思いを語り、協力を求めた。そして僕も「この仕事、あなたがやるのよ」と言われて、いつの間にか実務の責任者になっていた。

プロデューサーとしてプロジェクトの枠組みを組み立てなければならない。だがいくら考えても見当がつかない。なにしろそのときはっきりしていたのは、メキシコで見つかったという事実だけなのだ。

どうすれば作品を入手できるのか? 仮に入手できたとしてあれほど巨大なものをいったいどうやって運ぶのか〜 日本まで運べたとしてあんな状態の壁画をどうやって修復するのか? どんな専門家をどのように組み合わせればプロジェクトが成り立つのか? 莫大な費用をどうやって賄えばいいのか?……。

なにからなにまで一切が不明で、持ち駒や取引材料がなにひとつない。これでは丸腰で戦場に飛び出すようなものだ。理屈で考えたら手を出せる話ではない。

だが条件が調うまで待つわけにはいかなかった。作品の傷みは日増しに大きくなっていくし、いつまた姿を消してしまうかわからない。とにかく、すぐに走り出すしかなかった。こうして見込みも勝算もないまま、プロジェクトは船出することになった。 もっとも、まず初めにやるべきことだけははっきりしていた。壁画を所有者から人手すること、そして壁画の物理的な特性を調査・解析することである。

前者については、2004年春から本格的な交渉を始めた。しかし相手は文化の違うメキシコ人だ。ひと筋縄ではいかない。付かず離れず、押したり引いたりしながら、腰を据えて話し合いを続けた。正式に所有権移転の契約が締結できたのは、2005年3月のことだった。

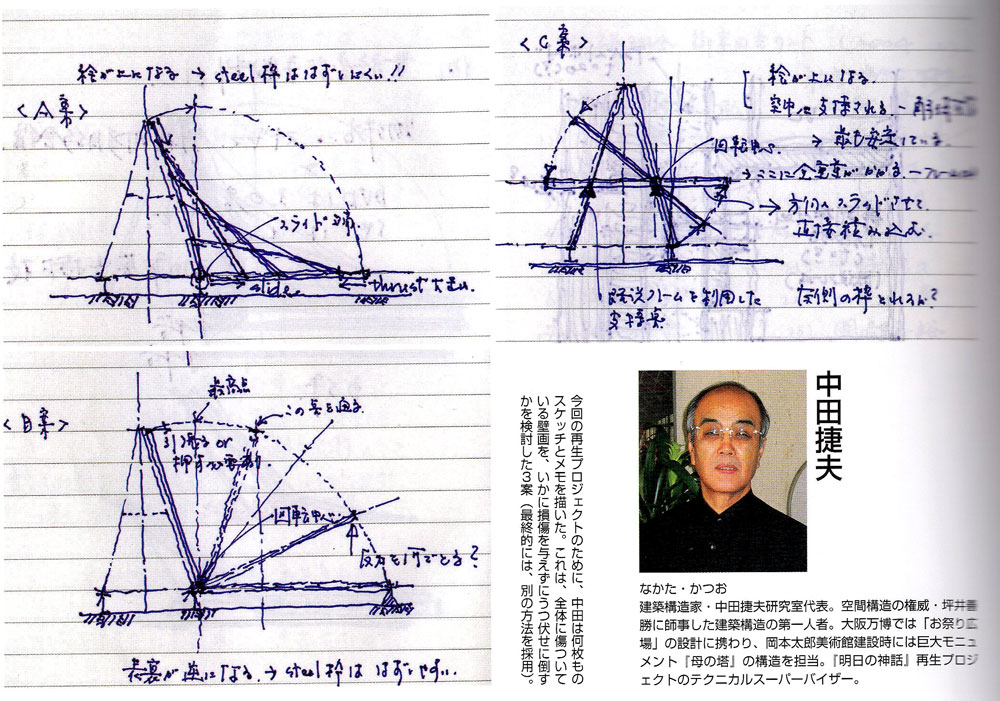

後者もプロジェクトの要だ。対象の物理的な条件がわからないまま修復計画を立てることはできない。そこで、2004年4月に絵画修復家の吉村絵美留(えみいる)が現地に赴き、作品に対する詳細な記録・調査を行った。さらに彼は、壁画の破片を持ち帰り、研究機閑に分析を依頼した。壁材や絵の具など、使用材料の組成と化学的な特性がわかったことで、修復に必要な条件が明らかになってきた。

吉村さんは日本を代表する修復家である。なにより太郎の作品を熟知している。川崎に岡本太郎美術館ができる時、太郎作品の修復を一手に引き受けたのが彼だったからだ。敏子も全幅の信頼を寄せていた。彼しかいない。そう考えて、当初から吉村さんにはプロジェクトの中核メンバーとして参画してもらった。どうこうやって運ぶのか? メキシコ側との交渉が山場を迎え、壁画の取得が現実味を帯びてきた2004年秋から、プロジェクトの本格的な検討に入った。

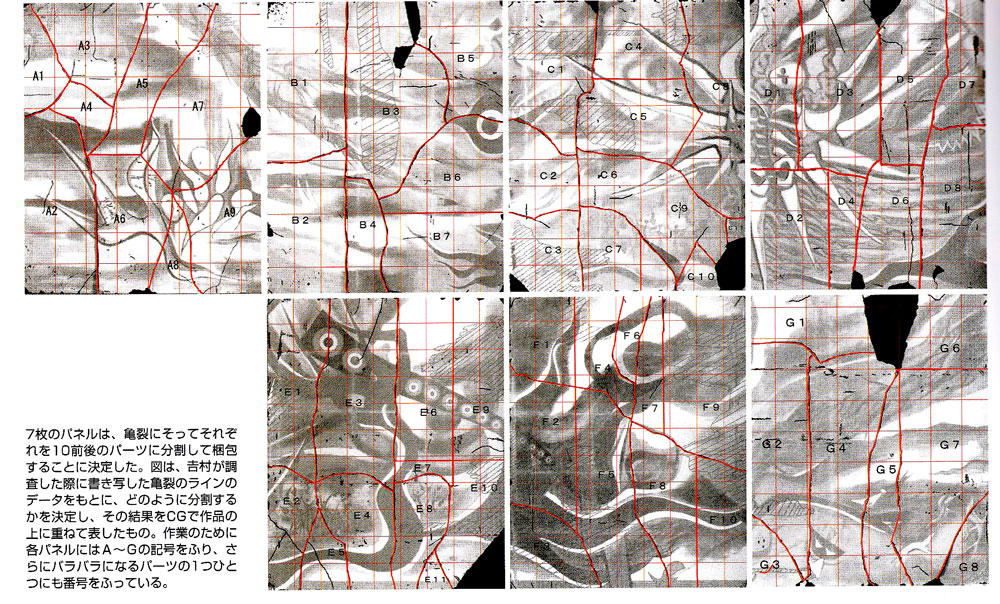

まず第一に解決しなければならないのは輸送方法だった。問題はふたつ。大き過ぎること、そして極端に傷みが進んでいることだ。 壁画は7枚のセメント板(パネル)に描かれている。1枚の寸法は幅4・5×高さ5・5メートル。

こんなに大きなものをどうやって運ぶのか。当然ながら通常のコンテナには入らない。鉄骨で巨大な輸送用ケースを作り、貨物船の甲板を占拠して運ぶしかないだろう。巨大な容積と莫大な重量だ。大変な仕事になる。

だがその前に、どうやって港まで運んだらいいのか〜 この大きさでは、おそらく一般道は走れない。少なくとも日本では絶対に無理だ。

しかも壁画は大きく傷んでいる。わずかな衝撃でも致命的なダメージを与えるに違いない。日本までの輸送に耐えるには、現場で作品を補強して現況のままフリーズする特殊な梱包と、振動を作品に伝えない特別な輸送方法が必要だ。これほど大きなものを相手に、しかもメキシコで、そんなことができるのか? 百歩譲ってそのすべてを技術的に解決できたとしても、おそらく1年以上の準備期間と、軽く億を超えるコストが必要だろう。そんなプランを作ってみたところで意味がない。八方ふさがりだった。少なくとも作品を「現状のまま傷めずに運ぶ」という美術界の常識には、まったくリアリティがなかった。

■メキシコに大壁画を描く

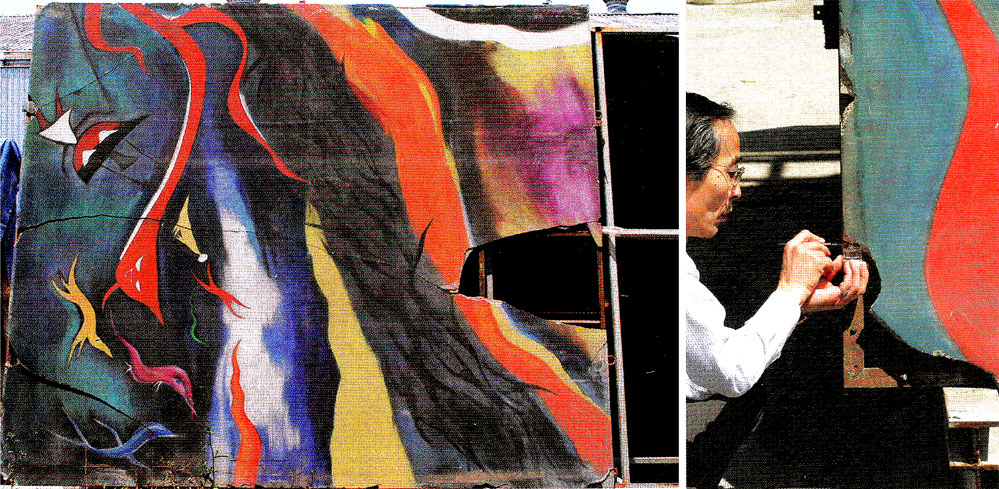

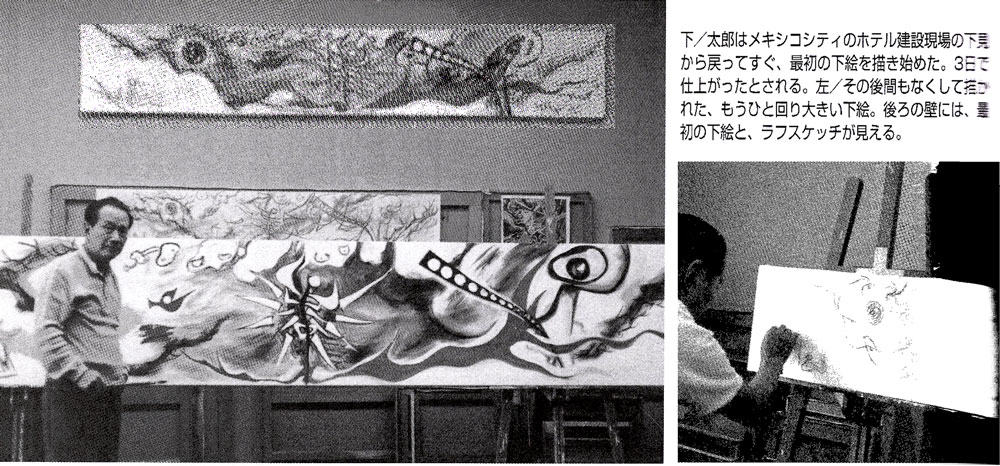

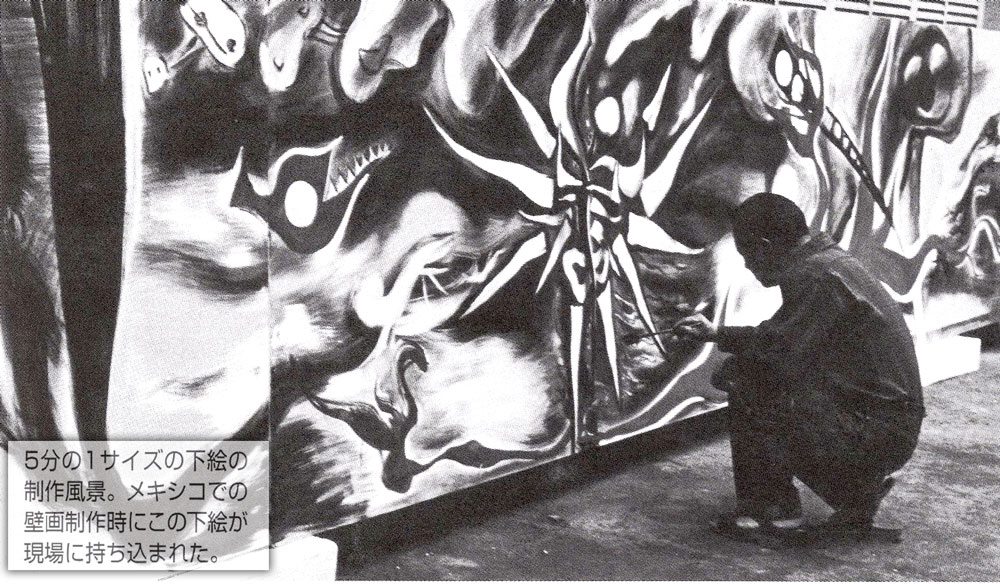

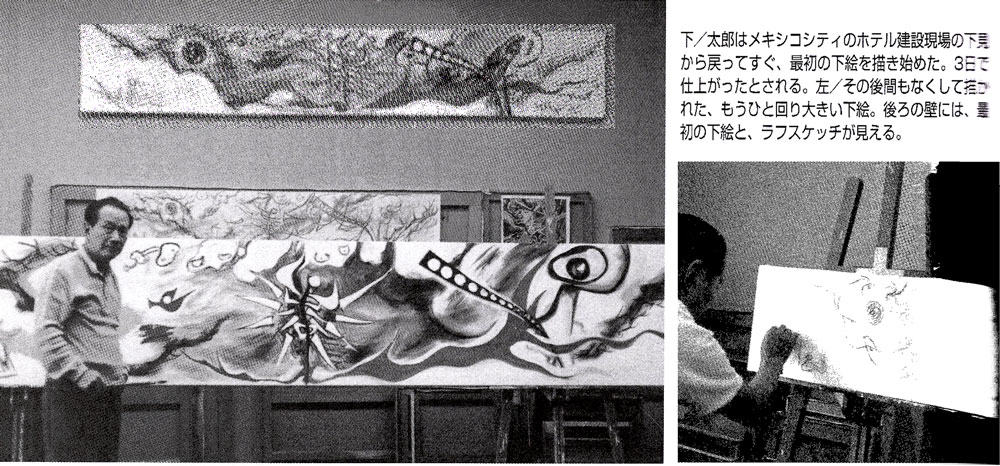

9月初旬から2週間あまり、メキシコに飛んで壁画を描いていた。幅32メートル、高さ6メートル。プラスチック系の絵の具を使っているので乾きは早く、仕事は進むのだが、とにかく大きい。朝から暗くなるまで昼食ぬきで、助手たちがあきれるほど働きづめに働いて、やっとどうにかひと通り手をつけたという程度。がっかりするほど巨大だ。こんなに猛烈に絵を描きつづけたのは、生まれてはじめてだ。

ちょうど1年前、去年も9月に、2週間仕事した。この大仕事に対してあまりにもわずかな時間だが、日本を離れることも難しい。しかし来年はどうしても完成させるつもりだ。

ちょうど1年前、去年も9月に、2週間仕事した。この大仕事に対してあまりにもわずかな時間だが、日本を離れることも難しい。しかし来年はどうしても完成させるつもりだ。

描きかけの絵の前で、新聞社のインタビューがあったり、テレビが取材に来たり、コレクターだの大臣だの音楽家だの、いろいろな種類の人間が見に来る。こちらはスペイン語はまるで駄目だから、通訳まかせだが、あとから聞くとその反応がなかなかおもしろい。

「なんという原色だろう」「こんな激しい絵は見たことがない」。ほとんどが、そんな風に言うそうだ。

こちらの方がびっくりする。メキシコこそ原色の国ではないか。着ているものはもちろん、街を見ても、あっというような彩りである。真っ赤な壁の隣に、鮮やかなブルーの家、窓枠は黄色というぐあい。古い町へ行くほどそうなのだ。そういう風土に慣れた人たちが、原色に驚くなんて、不思議な気がした。だが考えてみればメキシコの近代絵画は一体に暗い重たい色が多い。民衆的な生活的な色彩の伝統と、むしろかけ離れてしまっている。(社会政策として、公共的な建物にはそういう壁画がつけられ、人々の日常に密着しているわけだが)果してこれからも一般がああいうムードに満足するのだろうか。私の原色に目を輝かす人たちを見ていると、恐らく彼ら自身気がついていない隙間が私にはふっとのぞける思いがした。

また 「ユニークだ。だが、これからの絵はこういう方向に進んで行くのだろう」と真剣に言い、食い入るように見つめて立ち去らない人。そのうしろに、巨匠時代のあとに出てくるものを模索しているメキシコの悩みがにじんでいるような気がした。

ここはアメリカと地つづきだ。アメリカの人、物、流行、すべて入ってくる。若い世代はニューヨークやサンフランシスコそっくりの仕事をしているのもいる。だがそういう風潮にメキシコ人はやはり納得していない。「アメリカ人は金を持っている。だが文化はおれたちの方がはるかに高い」別に力んで言うのではなく、素直にそう思っている人たちなのだから。そしてメキシコのように、マヤ以来の、芸術の神聖な気配を伝統として持っている国では、市民的な芸術の表情ではやはり食い足りないのだ。何か生命の根源に響いてくる、神秘感がなければ。

テレビのインタビューで、「あなたはどういうおつもりで、メキシコで仕事しているのですか」と聞かれた。私は答えた。「メキシコこそ、世界芸術の中心地になるべきだから。私はそれに協力するのだ」と。芸術の中心がなぜロンドン、パリ、ニューヨークでなければならないのか。なるほどそこは世界の政治・経済の中心だ。だが、だからといって芸術のセンターであるべき理由はまったくない。経済力や軍事力に応じて、芸術の番付がきまるなんてことは卑しい。そうであるべきではないというのが私の情熱だ。

ここで絵を描き、人々の反応にふれると、西欧的な美学や価値基準でない、まったく別な美、生きがいをみなが求めていることを直観する。メキシコはそれを世界に向かってつき出すべきだ。この土地で、生きがいとしてひらく文化、その誇りを。メキシコのように民衆の生活感が平気でふくらみ、あふれている国でこそ、世界的スケールの芸術が生きるべきだ。

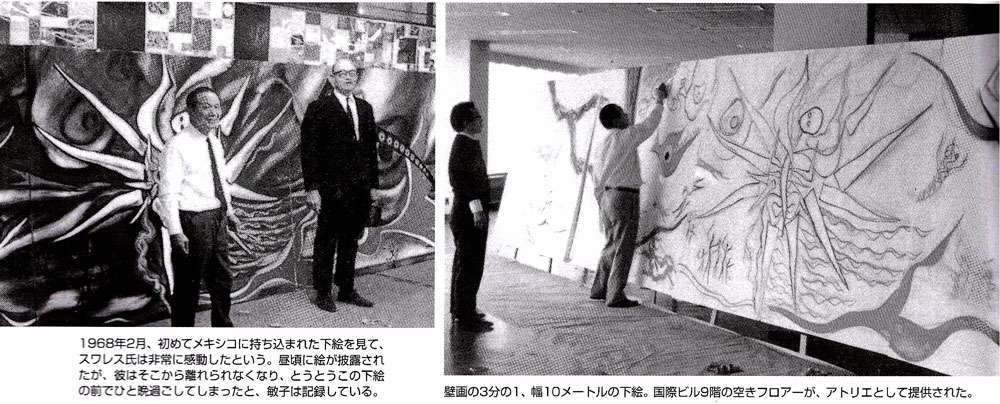

私の言動のベラボーさに、彼らはびっくりし、それからひどく嬉しくなってくるらしい。「あなたはメキシコ人中のメキシコ人だ、メキシコのサムライ。チャロだ」 と言われる。いまの壁画を頼んでいるスユワレスは国籍を移しメキシコ人になるように真剣にすすめる。いまシケロスのために建てているのと同じくらいの巨大な美術館を作るから、などと。

大いに気をひかれる。だがこう答えた。やっぱり私は日本に居たい。単に画家、彫刻家としてではなく、全人間的に発言し、暴れられる。だからこそ四方八方から足を引っばられる。あの楽しさは捨てられない。通訳が一所懸命訳したが、おしまいの文句だけはスュワレスにどうしても意味が通じなかったそうだ。

メキシコは2年ぶりだ。以前にはよく来た。オテル・デ・メヒコの壁画を描きに。この絵はまだ未完成だ。というのは、6、7年もたつのにまだホテル自体ができあがらないからだ。いくらアスタ・マニャーナの国だといっても、これには驚く。

今度は別の仕事で来たのだが、壁画が予定の場所に納められているというので、見に行った。50数階、1500室もある、中南米一の建物だ。それでも大分ガラスがはまって、いくらかずつ工事をしているらしい。

予告なしに突然訪ねたので、オーナーのスワレスはとびあがるようにびっくりし、大喜び。「ともかく貴方の絵を見ろ。すばらしいよ。世界の宝だ」 早速、現場に案内する。メインロビーの空間は2年前と同じようにがらがらとひらけているだけだったが、正面の3階をぶちぬいた壁に、私の『明日の神話』がびっしりとはまっていた。

中央に骸骨が燃えあがっている幅30メートルの巨大な絵。まことに不思議な体験だった。私はいわゆる「絵」に感動することはめったにない。まして、自分の描いたものなんかに・・・。

あとはホテル完成寸前に来て仕上げと、サインをすればよい。

それにしても骸骨が燃えている絵をよろこぶなんて、メキシコくらいのもの。だから、私はこの国が嬉しい。大好きなのだ。

(「芸術新潮」昭和41年12月号)

.jpg)

ちょうど1年前、去年も9月に、2週間仕事した。この大仕事に対してあまりにもわずかな時間だが、日本を離れることも難しい。しかし来年はどうしても完成させるつもりだ。

ちょうど1年前、去年も9月に、2週間仕事した。この大仕事に対してあまりにもわずかな時間だが、日本を離れることも難しい。しかし来年はどうしても完成させるつもりだ。