▶︎理念もレガシー残せるか

▶︎「命輝く未来社会のデザイン」をうたう大阪・関西万博は、未来に手渡せだろうか。

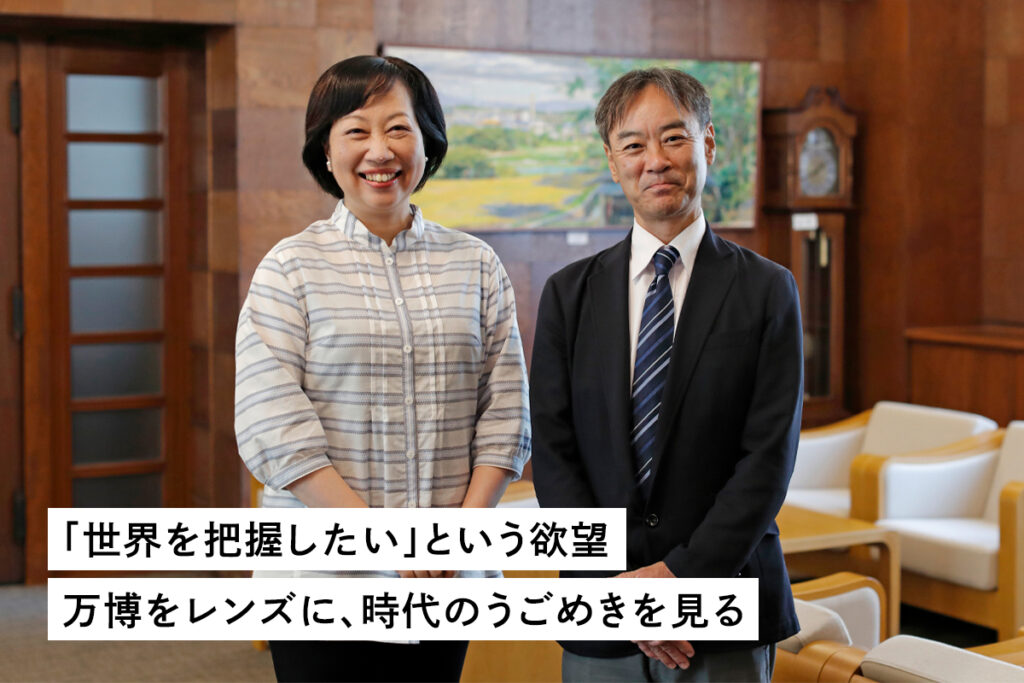

大阪・千里にある国立民族学博物館(みんぱく)は、1970年の大阪万博跡地に立つレガシーの一つだ。万博のために集めた様々な民族の資料を引き継ぎ、人類の多様性を発信し続けている。「文化の多様性なくして、命輝く未来はない」と吉田憲司館長。創設者たちの理念は、いまも遺産として「忠実に徹底されている」と話す。

70年万博当時、そのシンボル太陽の塔の地下は、世界から集められた約2500点の仮面や神像で埋め尽くされた。提唱者は、塔の生みの親、岡本太郎。フランス留学時代、美学や民俗学を学んだ岡本は、パリ万博跡地がミュゼ・ド・ロム(人類博物館)に生まれ変わるのを目の当たりにし、「日本にも本格的な民族学博物館が必要だ」との思いを強くする。理想を実現すべく岡本が頼ったものが、のちにみんぱくの初代館長となる梅棹忠夫(うめさわただお)ら文化人類学者たちだった。調査収集団が結成され、世界に散った若手研究者たちはほぼ一年かけて展示品をを収集した。

万博学研究会代表佐野真由子・京都大教授によれば、万博は19世紀半ばの誕生以来、時代時代の世相を映し出してきたという。戦後の荒廃からの復興と高度成長を成し遂げた70年万博は、丹下健三の会場デザインや生物のように成長する「メタボリズム」のパビリオンなど、ユニークで個性的な構造物群が、その後の建築界に強烈な印象を刻んだ。跡地にできた黒川紀章設計のみんぱくも、この流れをくむ。

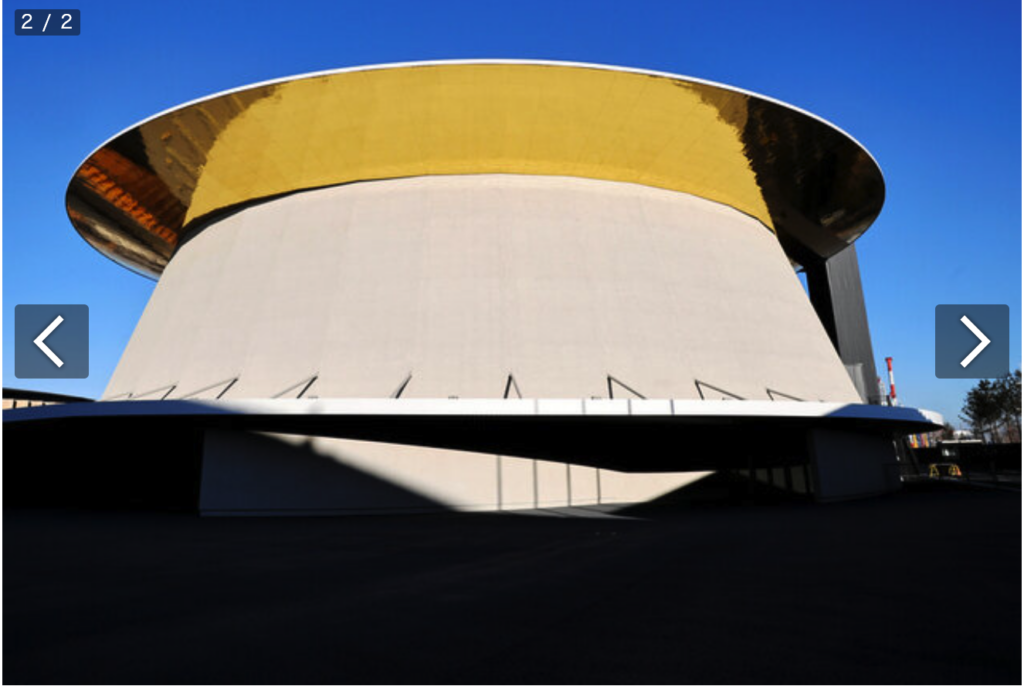

それから半世紀余り。大阪関西万博会場には、一周2Km、高さ最大20mの世界最大級の木像建築物「大屋根リング」や、太陽の塔を意識してデザインされたEXPOホール「シャインハット」が出現し、公募に応じた20組の若手建築家がギャラリーや休憩所、トイレなどで斬新なデザインを競う。

壮大なリングや解体費込みで2億円のトイレなどは「無駄遣い」の批判も浴びた。だが、ポップアップステージを手がける三井嶺さん(42歳)は「万博は基礎研究の場、思想的な面を含めて最先端にトライする場のようなもの。新しさは、反発や議論から生まれる」。万博の開催当初は批判の声があっても、やがて受け入れられたパリのエッフェル塔や太陽の塔のように、これらも後の世に記憶を残せるだろうか。