コンテンツへスキップ

山下菊二1970−1986 絵画からコラージュへ

山下夫妻の飼っていた梟(フクロウ)が小さいとき病気にかかってだんだんと肢体不自由になった。何か食べたいといって大声で呼び、よちよちと歩くというだけになってしまった。歩くといっても、目的地までたどりつけずにしょんぽりとして、声をだす力のないこともあった。止り木に乗せてあげるのだが、元気なほうの梟に突き落とされ、助けを求めて懸命に主人のところへやってくる。そのころ山下家には梟が四羽いた。そのうちの決まった一羽がいつも病気の梟を突き落とすのだった。他の梟はそんなことしないのに。いじめをするのは、けれど、病気の梟の姉妹だった。奇妙なことだ。ひょっとしたら、この行為は意地悪からでたのではなくて、動物のもっている愛情ではないのか。そう気づくと、自分という人間が急に恥ずかしくて梟にたいして面があげられなくなってしまう。

こんなふうに梟を観察して、それを山下は短いが豊かな童話の文章のようにして書いている。読んでいると、病気の梟を見つめる目はそのまま山下自身を見つめる目でもあるのだなと思えてしまう。脊髄性進行性筋萎縮症と診断された自分のことを梟と二重写しにして眺めている。病んでゆく先まで眺めている。でありながら、自分を哀れんでいるのではない。ともに生きる一羽の梟を見つめつつ、ここまでやってきた自分のことを問いつめている。戦争中、目前で中国人の殺されるのを傍観したこと、数々の日本軍の暴行を傍観したこと、戦後になっても、罪なく殺される人を傍観していること、そんな自分はあの梟の姉妹におよばないと。とぎすまされた意識にのぼせて、そう書きつなぐ。70年代をとおして没年にいたるまで、山下にまつわりつづけた身体的でも精神的でもある強迫を、何気なく童話じみた物語に仕立てて、けれど、覚悟をもってそこを生きたのである。

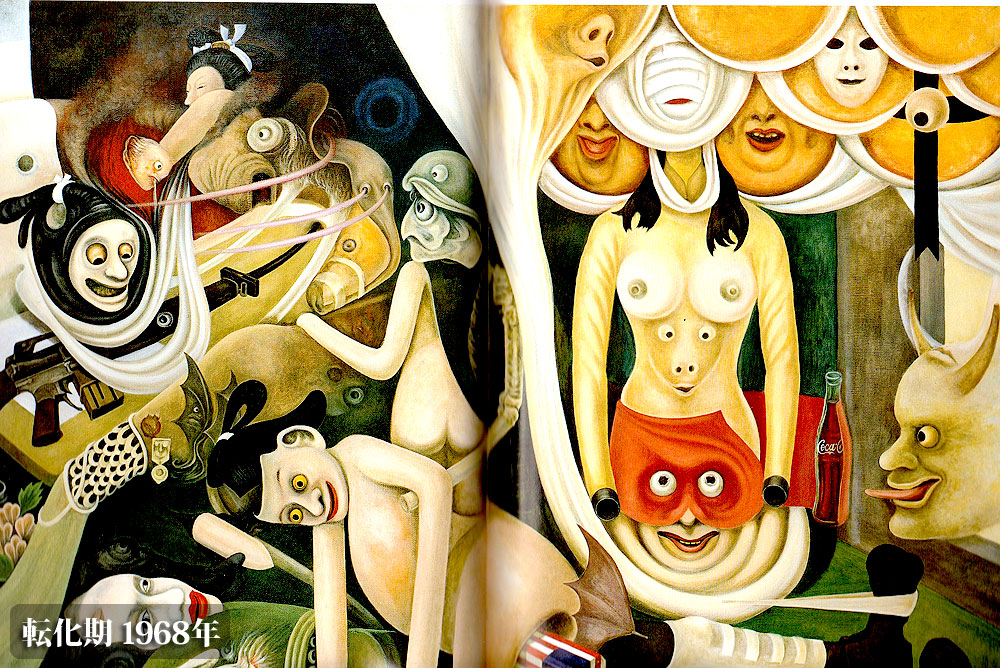

あいまいな見立てでしかないかもしれないが、1968年49歳というところを区切りにして、山下はゆっくりと仕事の方向を変えていったように思われる。その変わり目にでてくるのが≪転化期≫(下図)である。転化期といって何の転化期なのか、絵をみても意味は不明だが、むしろ、山下自身の姿勢の転化をうかがわせているととれば納得のできる気がする。

ここでは、個別ばらばらのイメージがアナーキー状態で並立している。全体をひとまとまりに読みといてゆけるようなヒントもないし筋道もない。かろうじて、性的混乱をそそのかす仕掛けがちりばめられているとみえるくらいのことだろう。中空のクダでできた気管人形たちが、クダを相互験入させながら関係をもつれさせているばかりとみえる。

ごみ箱へ捨てられたガラクタ人形たちをほじくりかえしたら、なかからとんでもない誘惑と高笑いが立ちあがってきたというようではないか。あらゆるイメージをコラージュのように切りばりし、理屈を無視してつけあわせた結果、イメージはガラクタ化してしまったのだが、ガラクタ化してかえって無法に元気づいた人形たち、目と口の軍団が、それぞれの持ち味をてんで勝手にひけらかしている。そこがおもしろい。ルールも秩序もない。

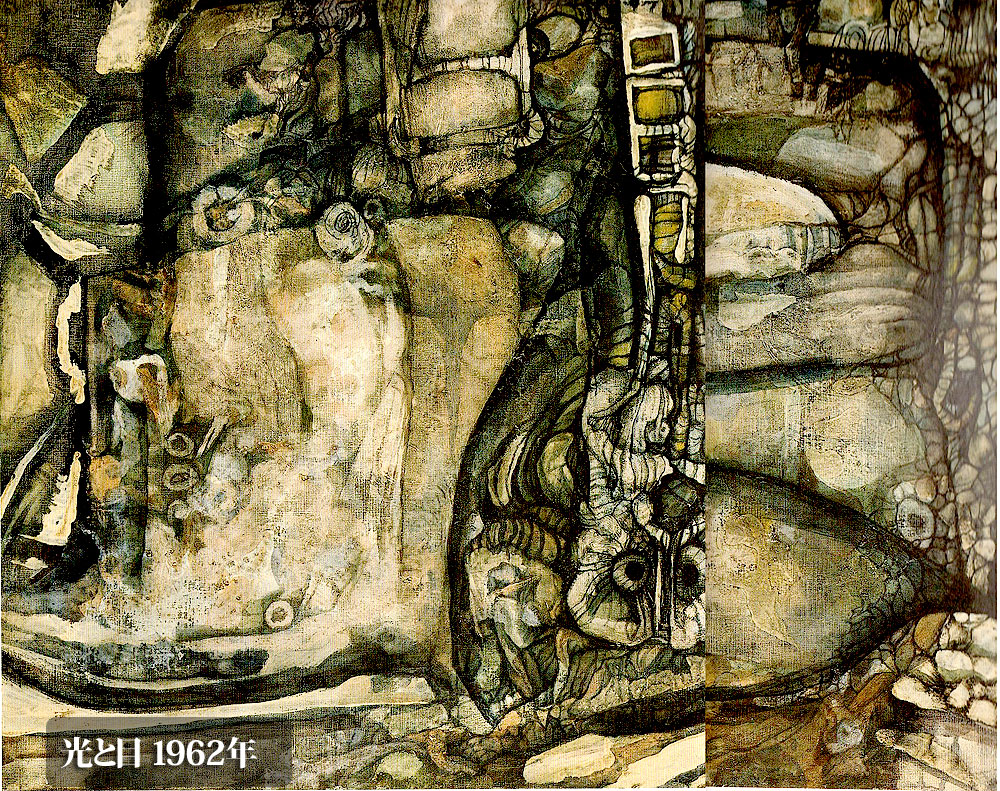

それまでの60年代の絵では、山下が筆を動かすたびにイメージは千変万化し、複雑な変容を繰りかえして定まるところなしという感じがあった。描けば描くほどイメージは溶けてしまって、むしろ、イメージになろうとするものたちのうごめきの状態のほうが見えていた。あらかじめデッサンしたりせず、直接カンヴァスに描きはじめて、思いつくとおりを描き加えてゆく描き方が山下の通常であったらしいから、形になろうとしてふつふつと煮えている脳中の混迷がそのまませりだして画面にあふれたということだったかもしれない。どろどろゐ熱気が立ちこめていた。一所に定着しないイメージのおばけがどろどろの背後霊を引きずって通過してゆくようなのである。自分の奥にひそんでいるおばけというのと出会うため、執念ふかく待ちかまえるということを描画の操作にしてしまったのが、この時期の仕事の姿勢だったのだ。≪死霊とともに≫(1962年・下図左)とか≪光と目≫(1962年・下図右)を描いたころから、≪死んだ人がわたしを産んでくれた≫(1966年・出品番号No・34)や≪葬列≫(1967年)あたりまで、胸につかえた重苦しいしこりを山下は呪文とともに吐きだしていた。

こんなふうに、イメージの変容増殖に積極的に身をまかせてきていたのが、≪転化期≫になって、自分からイメージを突きはなし、目の前にさらけて見とおしてやろうというくらいに姿勢を変えたと思われる。コラージュ的手法を使って、闇でばかり暗躍していたおばけたちに強いライトをあびせかけた。実もふたもなくおばけたちはさらけでて、笑い者になるよりなくなっている。山下自身が自分を客観視したのだろう。このころから、コラージュの手法が前向きに用いられだしてくる。1970年代50歳代になると、いっそう中心的な役割をもつようになる。と同時に、はっきりとした主題が作品とともにいすわりはじめる。

≪転化期≫には主題はなかった。散乱したイメージが乱反射して乱痴気さわぎになっているおもしろさは、コラージュ的手法の効用に負うところ大なのだが、このさわぎが性のやりとりに転化して主題性をもちだしていると見えるとしても、これも、イメージ同士の暴力的なつけあわせからでたことで、やはりコラージュの扱い方に負っている。コラージュ的手法を使って、意味の回路を分断し主題を行方不明にさせたところに意図がある。

ところで、1969年になって≪供御画≫を発表し、正装した天皇夫妻の肖像が絵にもちこまれた。やがてしばしばあらわれることになる天皇の主題の最初の提示といったところだろう。絵には山下になじみの魅魅魍魎が践庖していて、御真影からでてきた具合の新顔の天皇夫妻を魍魎(もうりょう・山や川、木や石などの精や、墓などに住む物の怪または河童などさまざまな妖怪の総称)世界に招きこもうとしているのだが、新顔は緊張してまだなじめないでいるふうである。≪転化期≫ともつうじる元気なガラクタイメージに、さらに写真的イメージの天皇像をコラージュ風に描きたした。

観念としても写真としても、絵を見るわれわれは天皇という存在を知っている。それがどうしてこんならんちきパーティにまぎれこんだのか、座の白けてしまうような違和感がつきまとう。彼らを招いた山下当人もとりあえず扱いにこまったという様子が絵にあらわれている。けれど、天皇はださなければならない。天皇にこだわった仕事のはじまりである。

1971年、山下は天皇の像をしきりと使い、それと、残虐な戦争にまつわるイメージとをつけあわせにした絵をたてつづけに描くことになった。天皇の像も戦争イメージも、既成の写真をスライドにして白いカンヴァスに二重映しに投影し、絵筆で映像をなぞったものである。いっそうコラージュにちかづいている。

同じようにコラージュ的だといっても、≪転化期≫の扱い方と天皇シリーズでは画然と違う。≪供御画≫とも違う。シリーズのなかの≪緋道≫、≪背景≫、≪射程≫、≪出会い≫(挿図)などの場合、映像のつけあわせは意味を分断するのでなく、反対に、相乗の意味の強化をもたらしている。あるイメージを選ぶこと、選んだものをどう組み合わせるかと考えること、すべてが周到な操作の課程で決められている。

イメージのご乱行はすっかり影をひそめ、ほとんど誰もが周知でいる二つの映像、戦争の惨劇と天皇とが繰りかえし固定して結びつけられる。画面は単純な二重構造だから、コラージュの罠であるはずの不意をついた気まぐれというやつのつけこんでくる余地はない。関係の解釈だけをせまっている。解釈といっても、ああもこうも解釈できるというようなあいまいな領域を許してくれない。ここにきて、山下は反天皇をかかげる思想家となっている。思想伝達のためのコラージュは武器となっている。

このいわば反天皇シリーズには、一方に、≪転化期≫以来のポップなガラクタイメージをまつわりつけた≪聖車≫(上図)という絵などもあることはある。天皇のかわりに紋章つきの馬車が登場するのだが、馬車もその他も張りぼてナンセンスにして描けたのは、ここでは山下が思想家ではないからだろう。解釈などはものともしなしゝ。解釈をしようとしても意味不明になる混沌が絵の迫力になっている。

戦時中、一兵卒として中国の戦場に送られ、殺人、暴行、虐待、差別の修羅場だらけをくぐりぬけて帰還した山下がいて、以来延々と悪夢をむしかえすように戦争体験と差しむかってきた。50年代、60年代、時代の節目になるような社会的事件にでくわすごとに、事件の裏にちらちらとする加害と被害を見ぬいては、多少ともそれを戦争体験に引きつけて、言いしれない怒りをはっする山下がいた。制作の伏線に戦争体験の反易があった。1970年前後から、その戦争体験をしきりと文章に書きだした。自分と戦争のかかわりを問うというかたちで。問いつめて『くずれる沼』(註2)という本を書いた。日本軍が中国で何をしたか、善かれていることもすさまじいが、暴虐を前に手も足もだせないでいる自分のありかを犯罪加担として追いつめるどうしよのなさも加わって、文章はおそろしく生々しい。

絵のことを念頭におきながらこれを読むと、かりにともかくも文章にはすることのできる戦争という現実かもしれないが、絵にするには、事実が絵を上まわりすぎていると思わざるをえない。どうであれ策を弄して事実をフィクションにし、イメージの舞台にのせて擬似的事実を演じさせるしかないようなことかもしれない。山下が絵で直に戦争とむきあったと思える60年代中ばころと、僕には思えるのだが、しかし、そんな策は弄さなかった。ただどろどろと反吐状に悪夢のイメージを吐きだしただけだった。戦争を思いだしたら、汗ばんで反吐を吐くよりない自分をこそ表現したのだった。

その山下が、60年末から変わりはじめる。コラージュの技法を引っさげて? 汗ばんで悪夢を見つづけるだけではもうどうにもならなくなったのである。あの戦争のあの残虐さは何だったのか、突きとめたものを表現しないかぎり寝汗の毎日はつづくぼかりだというように。

では、あの戦争とは何だったのか。山下には山下の結論めいたものがすでに見えていた。あの戦争には天皇制問題と差別問題がくっついていた。戦争遂行を後押ししたのは天皇制の呪縛であったこと相違ない。呪縛は兵隊一人一人の意識にまで作用していた。兵隊は「天皇の赤子」であって、「天子様のために死んで本望と思わなければならなかったのです。何と生神様は絶対的な存在だったのであろう」だったから。そこを見ないではあの戦争は見えない。さらにまた、天皇制というやつが差別意識をはぐくんだこと相違ない。「思いあがった神国日本の天皇制教育の節の中で、差別することをなんとも思わないような少年に育てられていた」のであったから。この差別意識が戦争をささえ、救いようのない残虐をもたらした。戦争という極限状況のなかで、あからさまに露見する加害と被害、それを天皇制の問題と差別問題としてつかんだのである。つかんだのはいいが、では、この考えをどうイメージに転化できるか。少しづつ本格的にコラージュ手法を採用したのは、この思想的な枠組みをもつ主題を絵にみちびくための策だった。

もろにそれを反天皇シリーズとしてぶっつけたのである。しかし、率直にしゝつて、図式的すぎたと思う。図式を説明してくれるのが山下の文章なら、この前後ずいぶんと書きだされているのだが、書けば書くだけ、文は太って絵はやせるという関係におちこんでいる。それにまた、どういうことか、戦争映像とつけあわせても天皇の映像そのものをさほど乱暴にあつかっていなし)せいか、いたって天皇は戦争の最中をのんびりと歩行していて、元凶たるにとぽしい。これはこれでパロディでいいと考えたいが、それにしては、ここでの山下は真面目すぎる。

こういうことを想像で書いては気がひけるが、1970年前後には山下の身体に衰えがあらわれたのではないかと思う。コラージュへむかってゆくということも、積極的な局面の打開策である一方で、大作油絵は少しづつ手におえず、やむなしに採用した手ごろな方法というものかもしれなかった。根つめて反天皇シリーズを描いた後は年毎に大作の減り加減にみえるのをどうしようもない。体力のささえをもたない孤独な頭は異様にさえる。たとえばベトナム戦争にしても、伝えられる惨状はストレートに作用して、過去の戦争体験と執拗にオーヴァーラップしたのではなかろうか。いらだっても即応できない体力の変調をもてあましつつ、知的な身がまえでカヴァーした。山下の転機の裏側にこんな事情が生じていたと思えてならない。

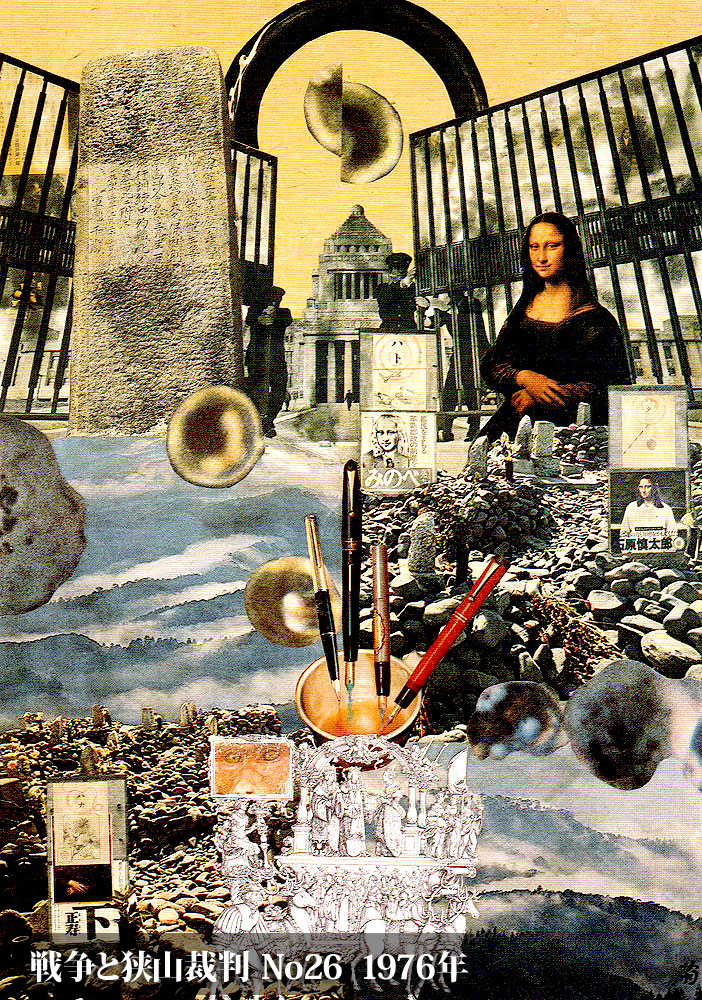

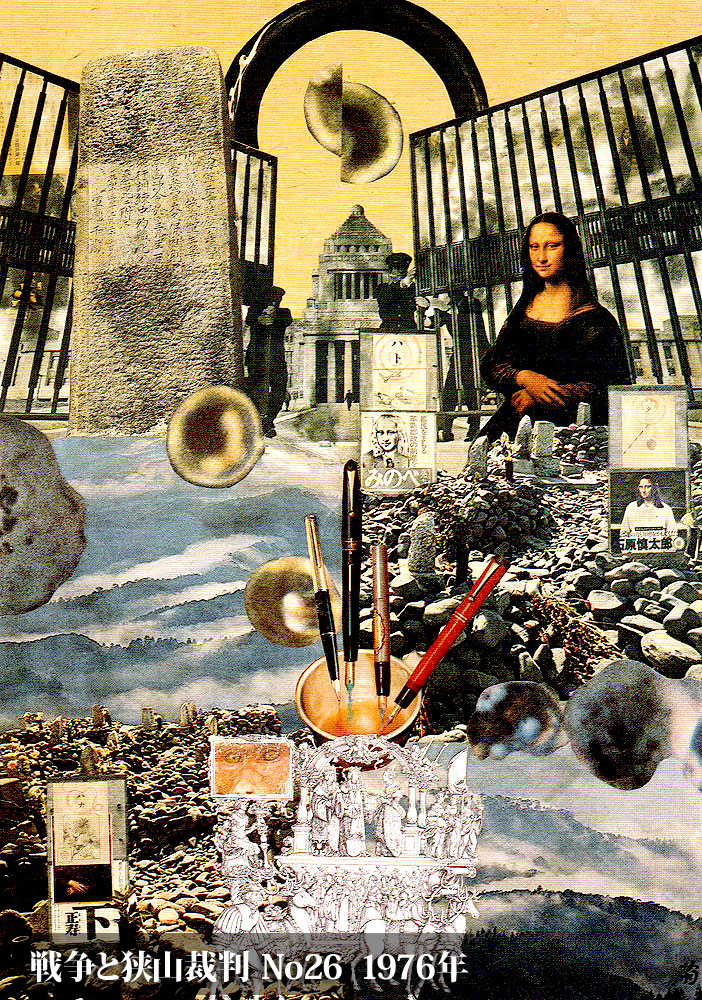

ともかくも、本格的なコラージュー本の仕事としては、1966年の≪歌麿心中≫あたりがやりはじめだったろう。歌麿を改荒しながら情念的な土くささを引きずりだしていて、粟津潔や横尾忠別の時代に横ならびしたと思える作品である。余技の楽しみからでたのだろう。それが、70年に、いずれも連作の≪原子爆弾救護報告〉と《叛軍コラージュ≫をつくるにおよんで、仕事の一方の中心になってきた。以後、コラージュの比重は増すばかりになり、<戦争と狭山差別裁判≫(下図左)、≪戦争と人間〉(下図右)といった晩期の力作を生じさせた。

これら70年すぎの主だったコラージュはどれも戦争を主題にしている。主題が立って材料がついてくる。いや、そうもいえない。≪叛軍コラージュ≫とはいかめしい名だが、このシリーズに集められた22点はばらばらの方向をむいていて、むしろ社会風刺的性格が強い。中には、材料のおもしろさとつきあううちに主題を忘れたか、主題は後からくっついてきたか、といった作品もふくまれている。すべてふくめて、ひょっとしたら笑いながら眺めてもかまわない。解釈はまだ山下にとっても自由であり、というか、何がでてくるかわからないのを楽しむ気持ちも手つだってした仕事だったと考えることもできる。

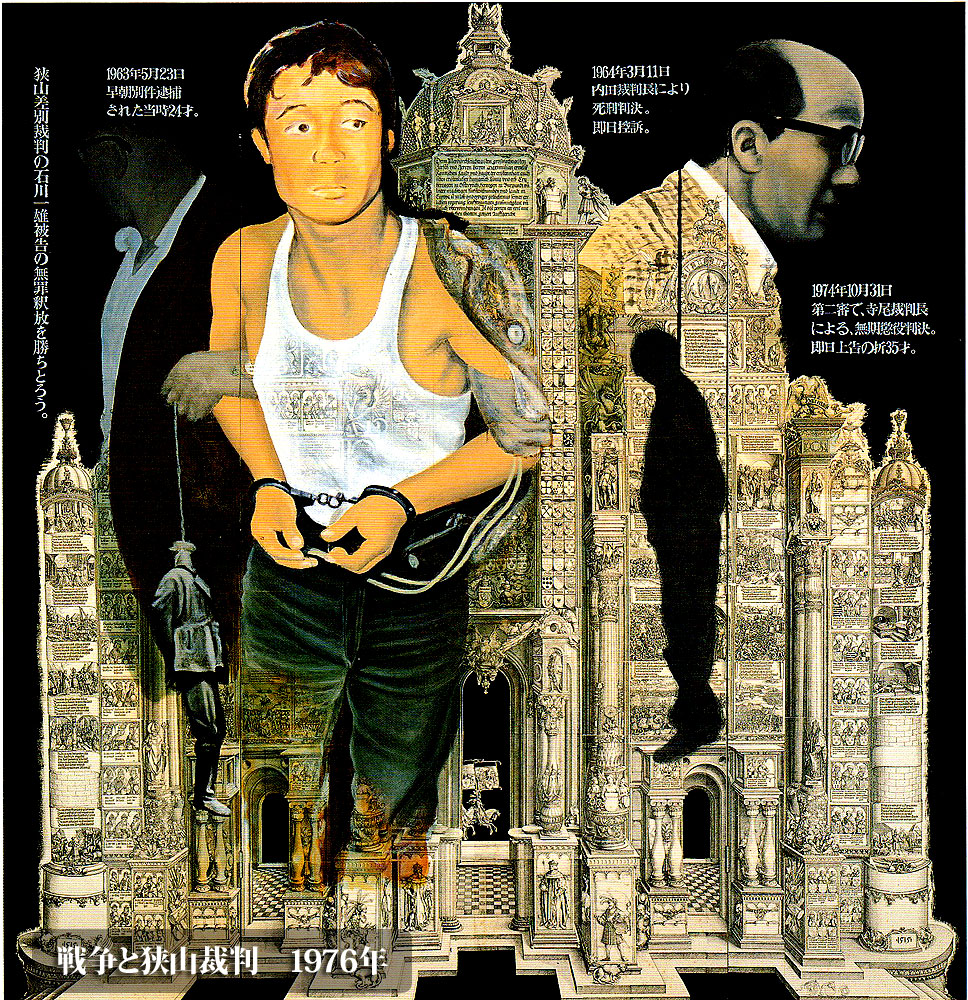

しかし、≪戦争と狭山差別裁判≫(1976年)となると、そうはいかない。狭山事件の裁判過程で露呈した被差別問題に主題をとって、差別と戦争のつながりをコラージュするという意図をはっきりとだした。反天皇シリーズと対になった告発の作品である。 いろいろなものが複雑にからみあっている。日中戦争、ベトナム戦争、アフリカの民族紛争、停虜や孤児や収容所、歴史的悪人の顔、その反対の顔、仮面や動物たちや美術作品、その他あれやこれやが切りぬかれ貼りあわされてベースを構成している。その上に、神聖ローマ皇帝マクシミリアンー世の凱旋図を貼りこみ、さらに、狭山裁判の被告石川一雄の発言や不正な裁判のなりゆきを文章にして貼りつけてある。41点で一組である。41点をつなげてみせるマクシミリアンの凱旋図はさしずめシリーズの進行役でもあるだろう。ここで何が進行しているか、ベースのコラージュがまきおこす事件に狭山問題をオーヴァーラップさせるため、文章がナレーションになって語りだす。戦争と狭山が二重映しにからんでいる。

山下の訴えははっきりしている。そうして、この作品はおもしろい。だが、かならずしも訴えの強さだけがこのシリーズを成功にみちびいたとはいいがたい。そこが反天皇シリーズと異なっている。これだけ多く映像の品そろえをしたら関係のコンセントはどのようにでもつけかえがきく。どうしたって訴えは行方不明にならざるをえない。そのへんを変に管理していない。だから解釈の自由は放置されている。放置しながら、吃音じみた切れぎれの言葉をかぶせていって、何だこれはと思わせる。一点づつ見るかぎり、吉葉もコラージュの任意な部品であるにすぎない。全体を眺めるときに、しかし、仕掛けの言葉が作用して訴えを一元化させている。一点ずつ見ると、造形の卓抜さのほうを見てしまう。全体ならぶと、山下の訴えがそこに居すわっている。このトリックがおもしろい。

≪戦争と狭山差別裁判≫を見てふと思うのだが、既成の写真や情報のなかから何を選んでどこを切りぬくか、配慮をはたらかせる時点ですでにコラージュは徹底した解釈の産物である。選んだものをつけあわせ配置するのは、役者を舞台にのせるのと同じである。役者が何者であろうと駒にすぎない。演出しだいで悲劇でもナンセンスでも演じてしまう。とどのつまりコラージュは他者を支配する。支配の構造をもっている。そんなところはないのだろうか。既存の文脈から切りとられ、ここに貼りつけられるということが、被支配、被差別のあかしそのものとなるのである。この作品では、主題がもっている訴求力とコラージュ操作の構造が一つになっていて、だから優れているとみえるのではないか。コラージュが思想の武器になるということはそういうことではなかろうか。

山下は、多分、それは違うというだろう。既成の写真や情報には切っても切れない文脈がある。貼りあわせると、思ってもみない文脈同士の編棒がおこる。役者からは役者の持ち前の国有の演技を引きだすのがいいのであって、演出不在が役者を生かす。もとから他者であるものの関係を介添えするのがコラージュ演出者の役割だと。

はたして、どっちに山下はいるのだろう。書いていて、わからなくなってきた。戦争と天皇制と被差別とは互いに複雑にからみあって生きている。70年過ぎ、そう山下は訴えつづけてきた。それを表現することにかけてきた。訴えの大きさを、山下の表現はどうとらえたか。見たいと思うのはそれなのだが、僕の論はまとまらない。

(神奈川県立近代美術館学芸員)

Top