コンテンツへスキップ

美術と音楽の交差点

はじめに本展覧会が美術館で開催される展覧会である以上、「耳をすまして」というタイトルはいささか奇異なものとして受け取られるかもしれない。一般的に美術作品と呼ばれるもの、例えば絵画や彫刻などは、第一義的には「見る」 何が聞こえてくるのだろうか?

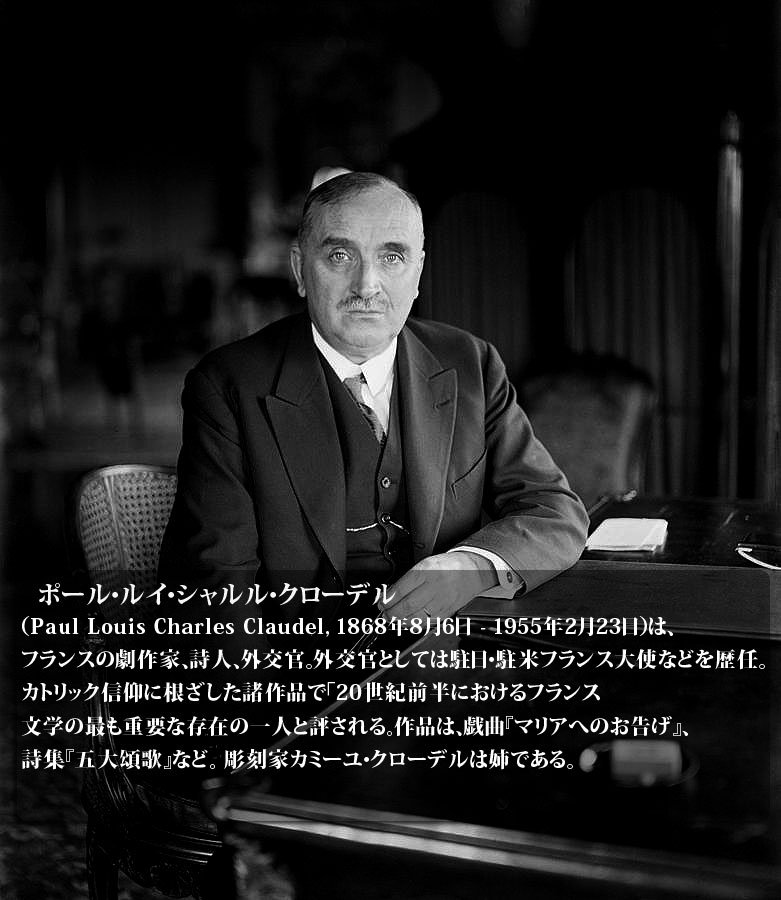

あるいは、フランスの詩人・劇作家ポール・クローデル(l868−1955) 「魂の聴覚」 表層的に目に見えているものを超えて何物かを捉ぇることが可能となる、ということである。 音楽の受容の在り方と共通するものが感じられる 音楽が耳によって内在化される

2009年、茨城県近代美術館では「眼をとじて−“見ること”の現在 「音楽」を軸足として作品を選ぶ

第1部は「音楽にあこがれる美術」 第2部は「音と交差する美術」 現代美術のインスタレーションを中心に紹介

なお、展覧会のサブタイトルは「美術と音楽の交差点」であるが、器となるのがあくまでも美術館なので、美術と音楽を対等に扱うのは 困難があり、基本的には美術の側からの音楽に対する様々なアプローチを紹介し、それに加えて美術に深く関わる音楽家や映像作家の作品も含むという形になった。

▶美術と音楽 さて、音楽に心惹かれ、あこがれた美術家は多い。「隣の芝は青い」という言葉の通り、人はえてして自分にないものを求める傾向 美術と音楽の相違

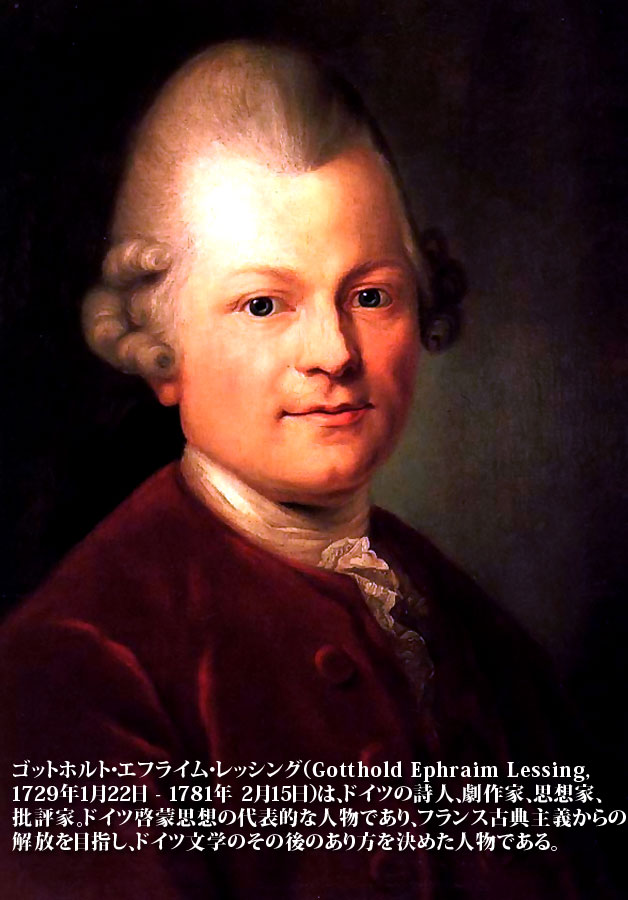

美術と音楽は、それぞれ視覚芸術、聴覚芸術に分類することができるが、芸術をジャンル分けするには、こうした分け方の他にもいくつか方法が考えられる。美術と音楽について論じる場合は、上の視覚芸術、聴覚芸術という区別 空間芸術と時間芸術 ゴットホールトエフライム・レツシング (絵画や彫刻など視覚的な造形芸術を空間芸術 時間芸術と区別

時間芸術は ギリシャ神話の詩と音楽の女神ミューズ ミューズ的芸術 時とともに推移する性質を有する、時間あるいは運動にまつわる学芸であった。 キャンバスに絵の具で彩色をする、もしくは大理石で形作るといったように、物質的な素材や手段に訴える美術は 空間の中に不変に成立する「静止の芸術」である 非具象性(抽象性)を特徴とする音楽 時間の中を連続的に推移していくことから「運動の芸術

しかしながら、こうした相違にも関わらず、美術と音楽は、特に近代的なコンサートホールや美術館の誕生以前には、祭祀や教会など宗教的な場や祝祭や祝典などの空間において共存し、相互に補完し合いながら発展してきた歴史 モデストムソルグスキー(1839−81) 《展覧会の絵≫(1874)

VIDEO

あるいは、16世紀ドイツの画家グリューネヴァルト 《イーゼンハイム祭壇画》(c.1511~15) パウル・ヒンデミット(1895−1963)の交響曲<画家マティス》(1934) アルノルト・べックリン (1827−1901) 《死の 島》 セルゲイ・ラフマニノフ(1873−1943)の交響詩《死の島》 (1909)

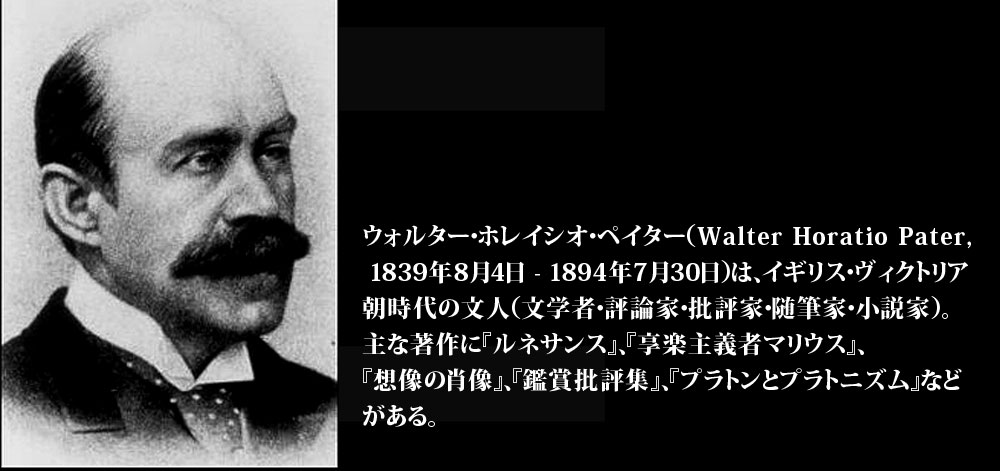

VIDEO 音楽は飛躍的に、自然を写す 感覚的純粋性と精神性を有するもの 音楽は抽象絵画の一つのモデル ウオルター・ペイター すべての芸術は共通して音楽の原理に憧れ

▶音楽にあこがれる美術 第1部「音楽にあこがれる美術」

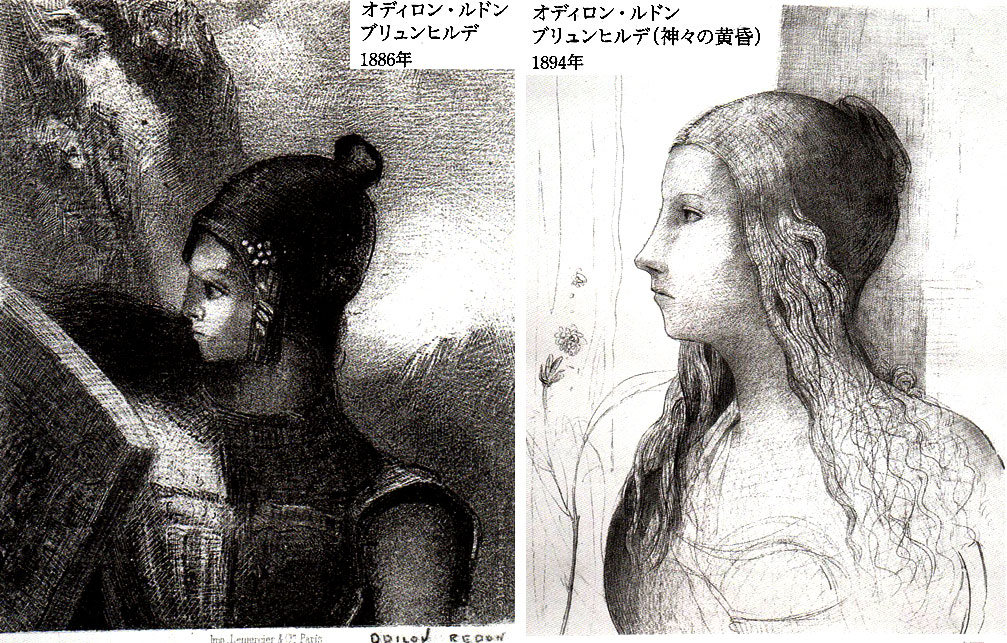

象徴主義の画家オディロン・ルドン (1840−1916) ヴァイオリンやピアノを嗜(たしな)み、その手記や日記の中でしばしば音楽について言及している 私の内観的な性質から、視覚の世界に向かう努力は苦痛でした 暗示の芸術 現実の自然に支点をもたない音楽になぞらえている 彼岸の世界との接触」と形容するルドン 音楽とは、想像力や夢想、魂の奥底の内面世界に結びつくものであった。

「暗示の芸術は、ものが夢に向かって光を放ち、思想がまたそこに向かうようなものでも(中略)我々の生の最高の飛翔に向かって成長し、進化する芸術、生を拡大し、その最高の支点となること、必然的な感情の昂揚によって精神を支持する 暗示の芸術 音楽という感情高揚を伴った芸術において、より自由に、輝くばかりに完全に見られ 何かを吹き込むためのもので、自らを明らかにするものではない

ドイツの彫刻家・版画家マックス・クリンガー(1857−1920 音楽への憧憬はより具体的な形で作品化されている ルートヴィヒ・フアン・ベートーヴェン(1770−1827)の肖像彫刻で知られている ヨハネス・ブラームス(1833−1897) 楽譜にイメージを付した版画連作の代表作《ブラームス幻想作品12》(下図) ドイツの作曲家リヒャルトワーグナー(1813−1883)がその楽劇において音楽、文学、舞踊、絵画など諸芸術の融合を追究した「総合芸術論」への志向が結実したものとも指摘される。

VIDEO

なお、ワーグナーの音楽やその理論は19世紀のヨーロッパ各地において熱狂をもって迎えられ、ワグネリアン(ワーグナー崇拝者) 上図

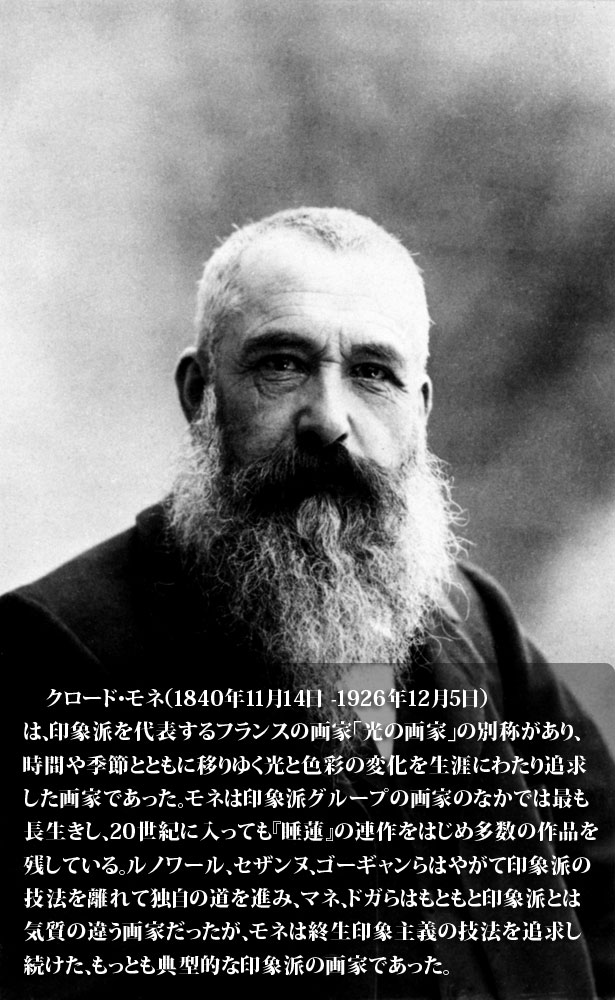

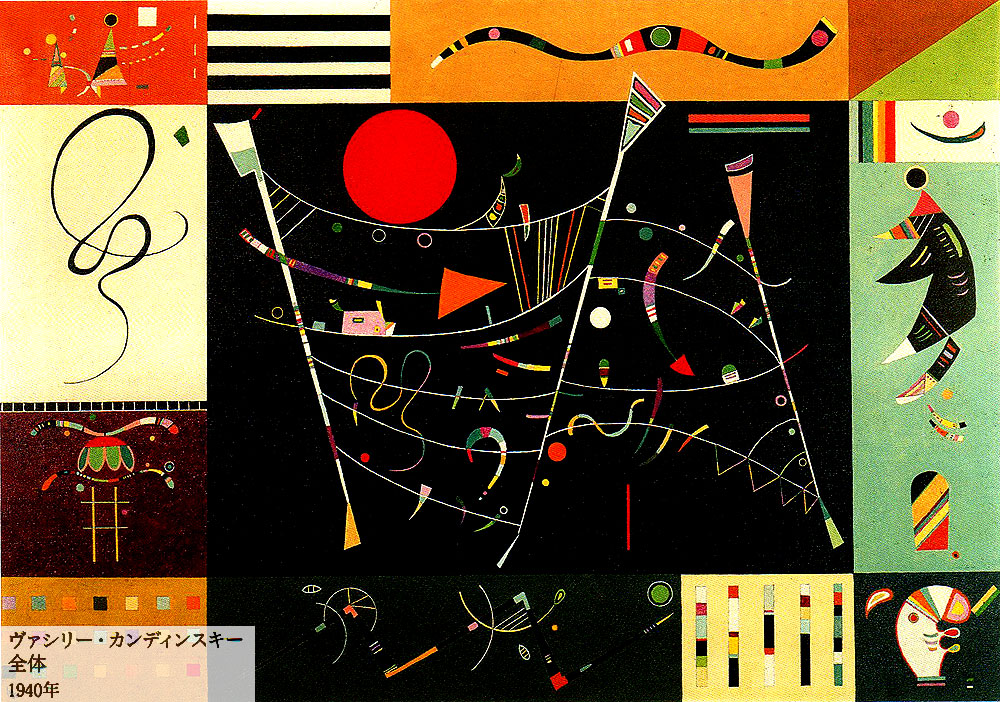

実際のところ、ワーグナーの影響は様々なところに波及している。抽象絵画の旗手ヴァシリー・カンディンスキー (1866−1944) クロード・モネ (1840−1926)の《積み藁》色彩の力に感銘を受けたこと モスクワのボリショイ劇場でワーグナーの《ローエングリン》

VIDEO カンディンスキーは楽器の響きに魅了され、「私の知っている限りの色彩を心のうちに見た。それらは私の眼前にありありと現れた」と回想する。この経験により、彼は「絵画も音楽が有すると同様の能力を発展させうるという事実 対象のない抽象絵画の可能性に思い至る 芸術における精神的なもの 絵画の抽象化を段階的に推し進める過程を音楽的な語彙「印象(インプレッション)」「即興(インプロヴィゼーショ 「作曲・構図(コンポジション)」

なお、『芸術における精神的なもの』と同時期に制作された版画集『響き』(c上図) 色彩のハーモニーやデッサン、コンポジション(構図)の原理 無詞の世界を切り開いた作曲家アルノルトシェーンベルク(1874−1951 純粋に魂の体験である

VIDEO

VIDEO

1911年、コンサートでシェーンベルクの《弦楽四重曲作品10》(1907−1908)《3つのピアノ曲作品11》(1909) 『芸術における不協和音』の道 この絵画的、音楽的な不協和音は『明日』の協和音

以後数年間、カンディンスキーとシェーンベルクの間では集中的に書簡が交わされるようになる 抽象に向かう絵画と無調に向かう音楽 絵画と音楽の最も先鋭的な実験の、精神的な交流の場となったのである。

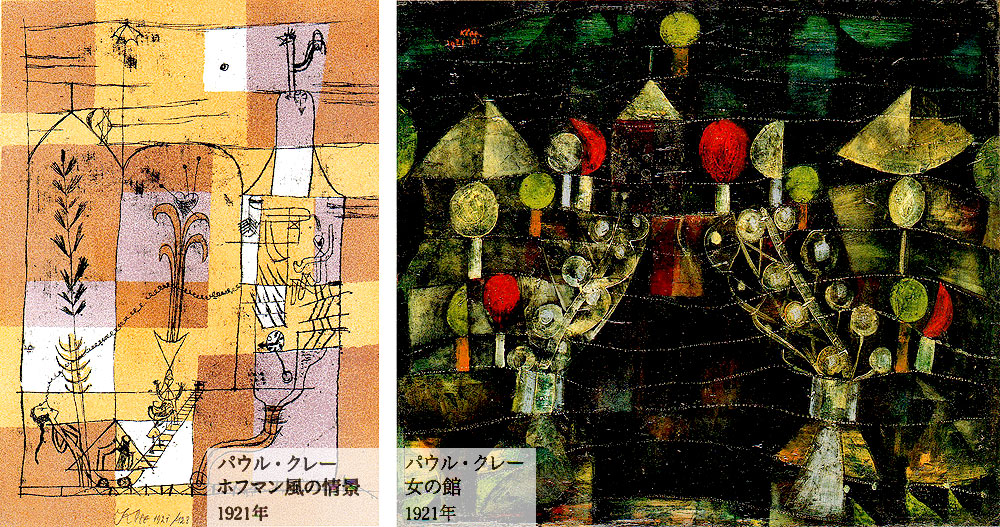

古今を通じて、絵画と音楽の照応関係について最も真摯に研究し、精力的にそれを実践に移した画家はパウル・クレー (1879−1940)ポリフォニー的絵画は、時間的なものがここではむしろ空間的となるという点で、音楽に勝っている。 1920年代から30年代、ドイツ・ヴァイマールの美術教育機関バウハウス にマイスター(教授)として在籍していた時期 リズムや拍子構造といった音楽の時間の要素や、運動の概念について論じ、絵画への転用に努めている 線的、面的、色彩的なポリフォニーといった風に細かく分析し、多くのポリフォニー絵画に昇華させている

アンリ・マティス (1869-1954)音楽のハーモニーのなかで各音が全体の部分をなしているのと同じ仕方で、私はそれぞれの色が全体に寄与する価値をもつことを望んだ 切り紙絵を通じて制作された版画集『ジャズ』(cat.no.22)

▶音と交差する美術 関係者各位

白い絵画(ホワイトペインティング)の方が先だ。私の沈黙の作品は後からできた。 -J・C(ジョン・ケージ)

ロバートラウシェンバーグ(1925-2008) ホワイトペインティング ジョン・ケージ 音楽が絵画に遅れを取ったことを悟った 《4分33秒》(1952) VIDEO

20世紀は、西洋音楽を何百年にもわたって支えてきた原理が次々と覆された時代だった。カンディンスキーのところで触れたシェーンベルク 調性を解体して12音技法を創始 イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)は一曲の中で絶え間なく拍子を変化させ、拍子の一定性を破壊した ルイジ・ルッソロ(1885-1947) 都市の騒音を音楽の素材とする騒音音楽の実験を行い、音楽の素材として楽音(一定の音程を持つ音)以外の音、すなわちノイズを音楽に持ち込んだ 苦楽に沈黙や静寂、偶然性といった概念を取り込むと同時に、いわゆる楽音と音のヒエラルキーをなくし、我々を取り巻く「意図されない音」に価値を見出したケージの思想は、音楽のみならず20世紀後半の芸術全体に大きな影響を与えるものとなった。

音楽という概念を拡大すると同時に、「聴く」という極めて根本的な行為に立ち返った 《WITHOUT HORIZON》

(上図) 第2部はこのケージの版画作品《RYOKU≫(ca.no.39)《WITH OUT HORIZON》を導入として、音楽や音、そして「聴く」ということを独自の視点で捉えて表現する現代美術家の作品を中心に紹介する。第l部では、作品の内部の流れる音楽や、作品の内なる声に耳を傾けることに主眼が置かれるが、第2部では、作品自体が発する大小の音はもちろんのこと、作品が置かれた空間自体に耳をすますということも重要な要素になるだろう。

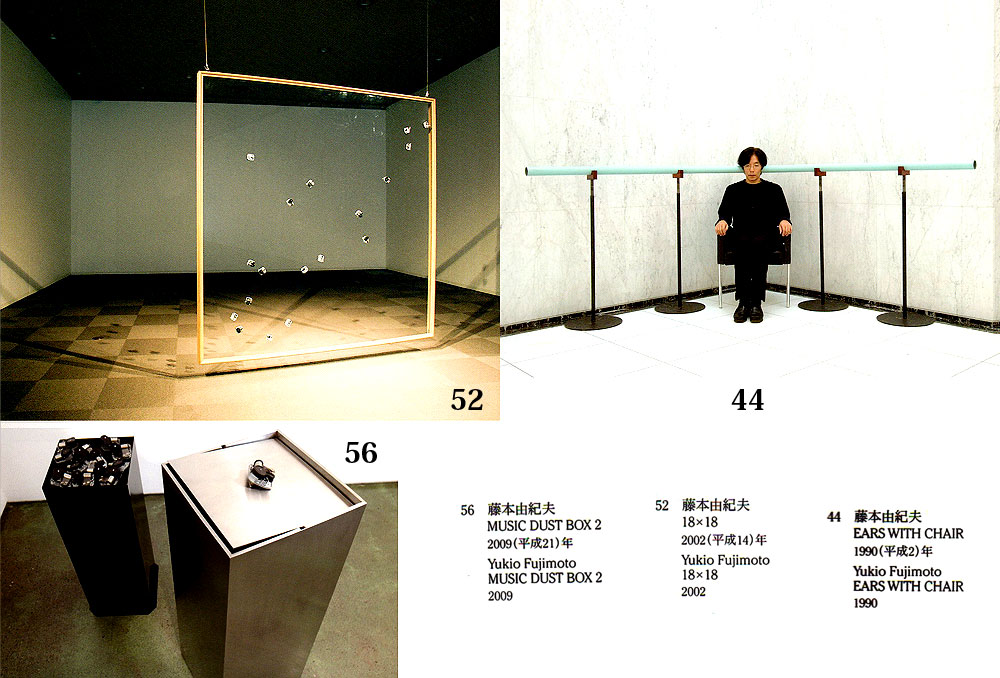

オルゴールを用いたサウンド・オブジェの制作を通じて、「聴く」という行為自体に創造性を見出した藤本由紀夫(1950-) 鑑賞者に見ることと聴くこと、さらに空間との関係性 EARS WITH CHAIR》 《18×18》 《Music Dust Box2》

VIDEO

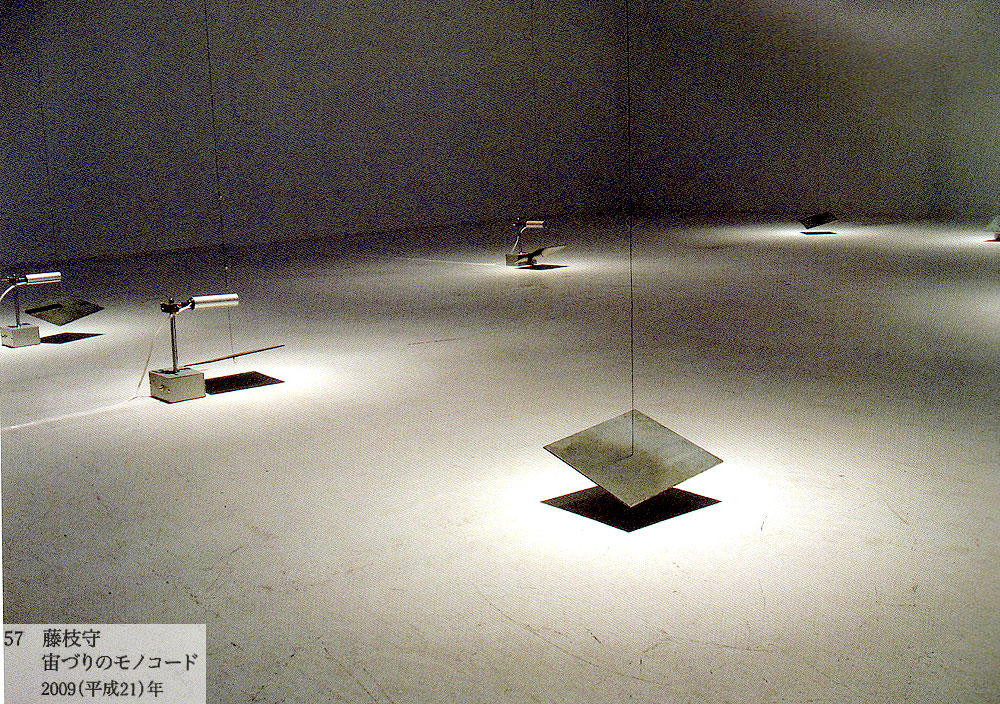

作曲家藤枝守 (1955-) 《宙づりのモノコード》(下図57)

VIDEO

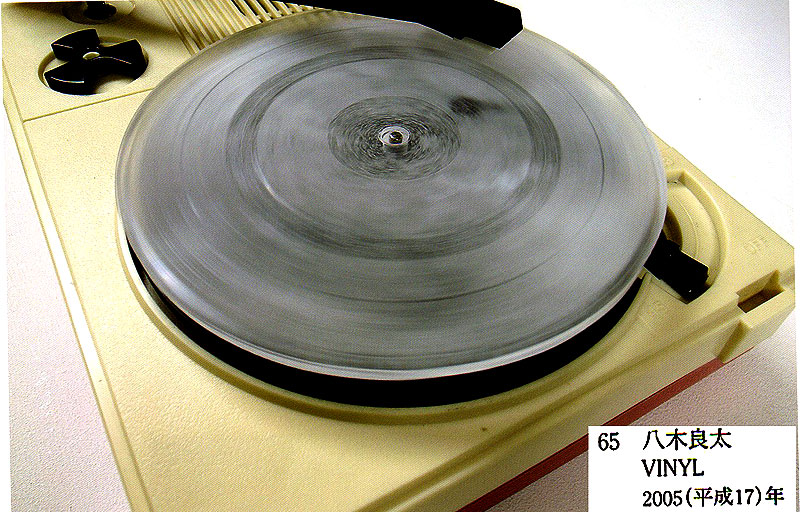

八木良太 (1980-)氷のレコードが奏でる音や砂時計の砂が落ちる苦、レコードの溝を引っ掻く音 音そのものや知覚の問題に加え、時間感覚や個人の記憶であったりする。

VIDEO

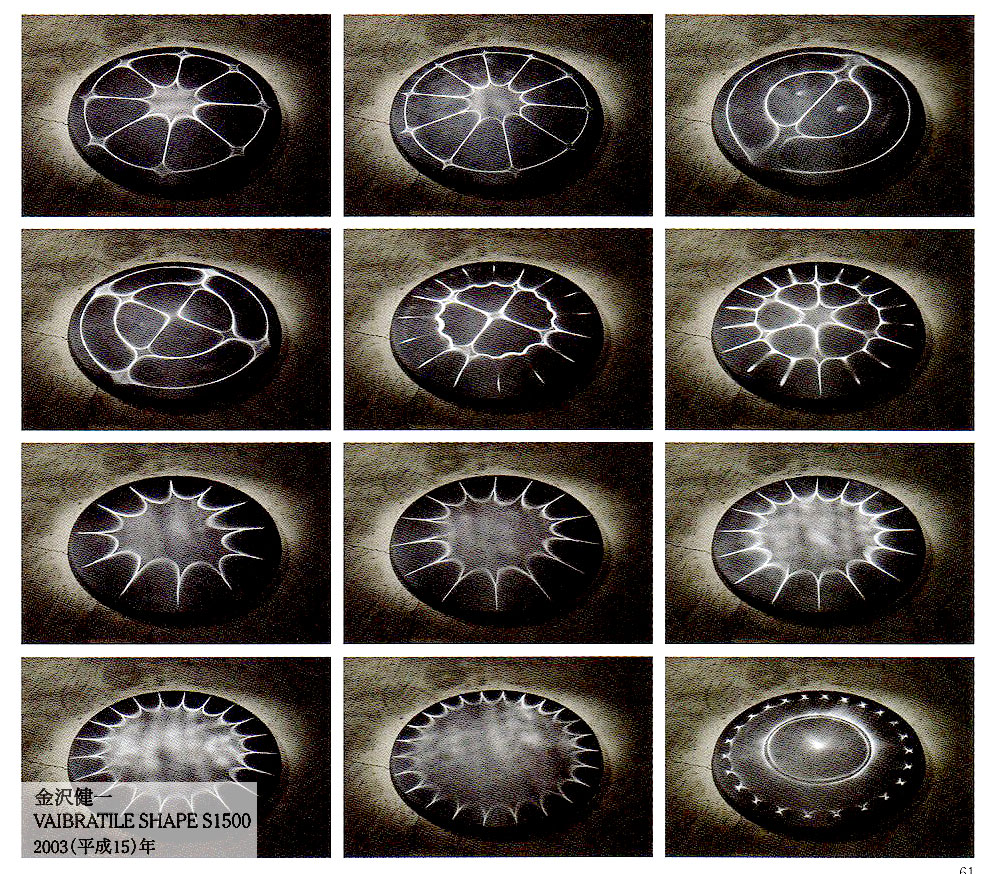

鉄という素材にこだわる金沢健一(1956−) エルンスト・クラドニ (音のかけら一取り出された542の音≫

VIDEO

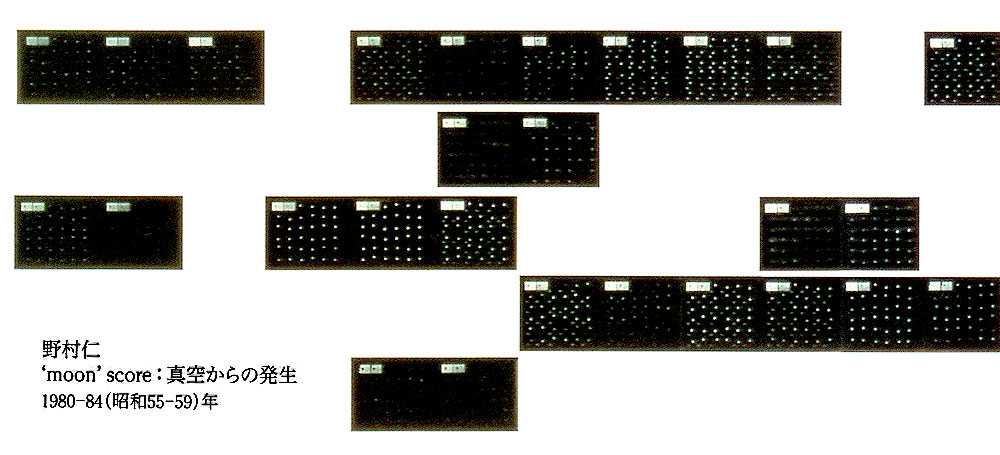

野村仁 (1945−)と石田尚志 (1972−)の作品野村の《‘moon,score’:真空からの発生》 石田の《フーガの技法≫ (cat.no.63) VIDEO

月の運行と音楽を結びつけた野村仁の《‘moon,score:真空からの発生》 ムジカ・ムンダーナ=「天体の音楽」 (天体が奏でる音楽=四季の変化や天体の運行などを司る秩序) ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685−1750)の《フーガの技法》 対位法の重層構造を視覚化した石田の《フーガの技法》 手描き素材(絵画)の集積 絵画と音楽の一体化を果たしたものである。

■おわりに 近現代美術における美術と音楽の関係について、19世紀の西洋絵画から語り始めた本展覧会であるが、この甚だしく壮大で幅の広いテーマについて、19世紀から現代に至るまで網羅的もしくは体系的に概観するなどということは、はなから不可能なことであり、ごくわずかな一断面を紹介するにとどまらざるを得ない。紙幅も尽きてきたので、ここはひとまず、冒頭の問いに帰ってみることにしよう。美術作品を前にして、一人は一体、何に対して耳をすまし、その結果、何が聞こえて、いや何を受け取るのだろうか?例えば、カンディンスキーの黄色にトランペットの音色をイメージし、マティスの踊る人体にリズムを、足音を聴く。ケージの繊細な版画に風韻を感じる。藤本のオルゴールの音と音の間に静寂を聴く。もしくは、野村の月の楽譜を歌いながら、宇宙の大いなる秩序を感じ取る。作品の前で耳を「そば立てる」ことによって何を捉えるかは、鑑賞者の知覚と想像力の有り様にゆだねられるが、少し「耳をすまして」みることで、様々な可能性が開かれるに違いない。

▶作曲家武満徹(1930−1996)の言葉をもってして、本稿のまとめとしたい。 「人間は、眼と耳とがほぼ同じ位置にありまもこれは決して偶然ではなく、もし神というものがあるとすれば、神がそのように造ったんです。眼と耳。フランシス・ポンジュの言葉に、「眼と耳のこの狭い隔たりのなかに世界のすべてがある。」という言葉がありますが、音を聴く時−たぶん私は視覚的な人間だからでしょうが・・・視覚がいつも伴ってきます。そしてまた、眼で見た場合、それが聴感に作用する。しかもそれは別々のことではなく、常に互いに相乗してイマジネーションを活力あるものにしていると思うのです」。

耳をすますことによって、見る行為も研ぎすまされる。目と耳を縦横に働かせ、さらに想像力を達しくすることで、新鮮な見え方、聞こえ方を獲得し、世界の捉え方の新たな扉が開かれることだろう。担当学芸員として、この展覧会が多くの方にとってそうした機会になってくれればと願ってやまない。

(茨城県近代美術館学芸員)

Top

■目と耳が交差する時空間へ

■目と耳が交差する時空間へホワイトペインティング.jpg)