コンテンツへスキップ

和田三造

■和田三造と南風、その前後〜帰国まで

次々と新しいものにトライする三造が一つの肩書きに執着したわけでもなく、たとえば世間的には最も通用する文化功労者や日本芸術院会員(作品の売買の時にはこの二つが最も有効のようで画商によってこの肩書きのラベルが額に貼られたりしている)により三造について語ることのできることはあまりに少ない。三造といえば第1回文部省美術展覧会(以下文展)に出品され、現在は東京国立近代美術館に所蔵されている「南風」が圧倒的に知名度が高く、和田三造で知っている作品は何かと問えばほとんど「南風」と答えが帰る。しかし和田三造の作品を2点挙げてほしいというと2点目が難しい。一方で日本料理店などに三造の作品調査に赴くと、「あの日本画の和田先生ですか」と言われる。文化功労者になった理由は油絵の大家ということではなく、長年の色彩研究への功績を讃えるものであったし、東京美術学校(現在の東京藝術大学)教授となったのは油画ではなく図案科であった。幻の東京オリンピックのポスターを作成し、パリ万国博覧会に出品する日本の工芸品については制作指導やコーディネートにあたる。「南風」は和田三造という「画家」の代名詞であるのは確かかもしれないが、和田三造という「人物」の代名詞とはいえず、彼を短い言葉で語ることには無理がある。今回の和田三造展ではその多彩な業績の全てに眼を配ることは到底できないとしても、これまではどちらかといえば美術史的に消極的に語られてきた「南風」以外の仕事について改めて見つめ直し、その多様な活動の中にこれまで見落とされてきた何かを見出す機会にできればと考えている。ただし本図録中に三造の活動の中で重要な位置を占める南蛮絵更紗や朝鮮総督府壁画、パリ万博について別稿で紹介し、章解説においてもその他の作品に触れているため、本稿ではあえて「南風」前後の活動を中心に示したいと思う。

■「南風」以前

まずは「南風」制作以前の三造について記してみたい。一般に彼の名が知られるようになったのは「南風」によるものであったとしても、三追白身が認めるように彼の最初の出世作と言えば1905年、白馬会の第10回の記念展で白馬会賞を受賞した「牧場の晩帰」であろう。常陸大能牧場に11ケ月滞在して制作したこの大作は現存していないために現在では話題になることはほとんどないが、受賞作である上に岩崎男爵と松方公爵の売価引き下げ事件で当時注目を集めることになった。しかしさらに遡って1904年の白馬会展の作品群も毎日新聞記者(10月22日)は高く評価している。「その巧みなる技術に讃嘆の辞を惜まぬ」とする記者は9点の出品作品それぞれに言及する。最大の「暮の務め」は褐色の斑のある午の側を男が座って乳を搾り、女の一人が桶を頭上に乗せて側を過ぎようとしているシーンである。家の中では女が働いており、葉鶏頭の色づく囲も見える。農家の裏手の海はそれほど遠くない。記者はこの作品を大島島民の平和な生活状態をよく写した好田園詩であり、もう少し夕の光が柔らかく臆であれば趣が深く、牛と人との距離がわかりにくいと注文をつけながらも「此詩想の下に此の作を成したる氏の勇気と親切に謝せざるを得ない」と賞賛している。また、三原山の絵については「暮の務め」に次ぐ大きさで、淡緑色の高き空に焼けた赤色の夏雲がたなびき、噴火口より硫煙が自責色であがっている光景という。詳細な描写は省くが、記者はこの作品を同氏作中の傑作とし、この美わしき山が初めて紹介されることの欣びを禁じえないと結んでいる。この記事は現存が確認されないこれらの作品の内容を知る上で貴重な情報である。これらは三造が大島に旅行した際の作品であるが、彼は伊豆大島に度々足を運び、′最終的にはこの大島体験が「南風」制作に結びつく。

油絵以外の活動も既にこの頃始まっていた。1904年には読売新聞の懸賞絵画で1等賞となり、1905年には盟友の橋本邦助、辻永と雑誌『L.S.』を刊行(2号で終了)、同じメンバーで『洋画一斑』も発刊し、翌年には漫画雑誌『ハーピー』『東京ハーピー』『パック』の主筆となるなど、貧乏学生の糊口をしのぐ側面があったとはいえ、「南風」以前に既に後年を髪発とさせるようなマルチな活動を行っている。

もう一つ忘れてはならないのは、白馬会、美術学校時代の周囲の環境である。白馬会溜池研究所時代は前述の橋本や野田九浦、町田曲江、村上天流らと学び、湯浅一郎、黒田清輝の教えを受けた。洋画界の大物98である黒田にはその後美術学校でも教えを受け、造の周囲には青木繁、熊谷守一、山下新太郎、児虎次郎、辻永など静々たる面々が揃っていた。彼ら存在も少なからぬ刺激となっていたことが考えられる●学校時代は自活のために肖像画の下拾えや学校の用解剖図を写していた。橋本邦助とはよく写生に出いたという。

■「南風」誕生

「南風」誕生の源は大島行きでの漂流である。三戒へ法師の筆名で雑誌『L.S.』に記した大島日記によると1902年の6月28日午後7時半に霊岸島を出発、翌日朝5時前に伊東に到着し、29日の午後12時丁度に和船で出発した。2里ほど沖に出た時分ににわかに西風が起き、見る見るうちに怒涛となって初めは意気軒昂の三造も末には船底に眠って殊勝にも神仏を頼ったという。2日3晩続いた時化もおさまり、7月2日正午にようやく大畠に安着した。

途中老船長が船の荷を軽くするために荷物を捨ててくれと頼んだので三造も行李を捨てようとすると、船長が若い三造に向ってまだ未来のある身なのだから貴方の荷物を捨てるときはこの船も郵便物と一緒に沈むときだ、万一助かったときに貴方の仕事が出来ないのだから待ちなさい、と言って止めてくれたことに三造は感激したという。

『絵画叢誌』248号に寄せた談話では、大島の景色に魅了されて船が嫌いにも拘らず「南風」制作までに4度も大島へ航行し、前述の漂流で相模湾から下田迄に吹き流れた間に「得も言われぬ風景を印して」7ケ月をかけて成ったと言っている。絵の中の船頭は三造が同船したもので、「船中の実際から船頭の船中に於ける位地から何迄一々此の本人に質し」て描いたという。船頭は三造と懇意となり、わざわざ三造の家まで来たそうであるが、絵を少しでも事実と違えると怒り出すやかましやであったというエピソードもある。因みに画中の左端の人物のモデルは、三造の白馬会研究所時代の師である湯浅一郎が研究所の前身である天真道場で久米桂一郎のためにスカウトした池島健次郎という職業モデルである。眼光鋭く、基督を思わせる風雲宛から「基督のお爺さん」と呼ばれていた。三造のほか中澤弘光、中村不折なども池島を使っていた。「南風」に対しては多くの評者が言及する。初めての官設展覧会の最高賞ということであるからそれも無理なからぬことであろう。『日本及日本人』では強い感じの実に頼もしい撃と称され、坂本繁二郎は『方寸』で「近来愉快の作たり、吾人は氏の勇気と熱心とに敬服す\人物の配置後景皆能く目的の為めに働きたり、最吾人の多とする処は、之れ位の作になれば無用分子の混入し易きものなれども、氏が熱心なる執筆の結果か、之れを見ること少く、写真的を脱して大方美化されたる事、又想と造形とさして何れにも偏らざる事なり」と称賛する。同じ『方寸』で山本鼎は「着想の壮快、技工の剛健、真に場中を圧するの大作である、精鋭なる青年の努力は名残なく其処に発揮せられた、男性の元気は筆々に活躍して居る」「写形、色彩、用筆等の技巧上の努力、及其結果に対しては深く敬服した」と評価するが「たヾやたらに力癖の立つた画だと思ふ」として人物が人を威嚇するような風貌で無用な元気を認めると記した。筆者不明のある評では「色も強く、筆も強く、凡て大きさや題目に適当した画き方で、又人物の各自の表情も善く、兎に角場中第一等の作で、又欠点も無い作である」と、『読売新聞』では「青年の元気と力とを以て場内を圧して居る」として「色彩も筆も強烈で躊躇なく思ひ切つて画いた処は賞賛に値する。船夫の生活と云ふやうな痛快な感じは未だしきものであらうが、此に画かれた人間は生気に充ちて居る。波も活動して居る。出来から日つても骨折りから見ても場中の第一位に置く可きものである」と絶賛される。中村不折は『太陽』で「随分評判の高い絵であるが、同時に欠点も沢山ある」として図が二つになつていること、海と人物が別物だということを批難するが、「骨折と、強い覇気のある所は人目を惹くに足りる」とした。大下藤次郎は『早稲田文学』で「人物の骨格を少しく描き過ぎたことや、風が全体に行渡らぬことなどは些々たる欠点であつて、画面外にある帆の影を以て、前に居る人物を暗くしたるが如きは作者の働きであらう」と評した。徳田秋江は『読売新聞』において「文部省の美術展覧会を見て、予は痛く驚きぬ、此 和田三造と南風、その前後〜帰国まで処には新進の英気大家を圧倒するものあればなり。和田三造氏の「南風」を見て門外漢なる吾人は、始めて『日本にも心好き西洋画の出来かゝりたるか』との感を起しぬ」「日本人の描ける洋画にて、西洋人の描いたる洋画に対する時と同様の感を起さしめたるものは和田氏の「南風」あるのみ」とした。藤岡作太郎も『中央公論』で「南風」を見るからに勇気勃々、肉動き腕が鳴るように見え、細かい欠点はあれど作家の意気が欠陥を蔽い観者を感服する、画上の筆が眼に残って今も「アリアリと見えるのは、独り此画」とした。

数多くのベテラン、先輩画家を差しおいて二等賞を受賞した「南風」は多少の難はあれども青年の覇気がそれに勝るとの専門家達の高い評価を得、一般の評判も高かったようだ。三追白身も当時日本で初めて官設の大展覧会が出来、その中で最高賞を得たということが、文展そのものが珍しかったこともあいまって世間的にもセンセーションが大きかった、自分はそこにぶつかって運がよかったと回想している。実は三造は「南風」を当初同じ年に開かれた東京勧業博覧会に出すために準備をしていた。「漁夫」というタイトルで旧套を脱した作品を目指し、大島や逗子などに取材したが、結局間に合わずに文部省の展覧会に目標を変え、「南風」というタイトルも秋にようやく付けられたものであった。明治40年、国家制度も整備され、2度の外国との戦争に戦勝して国も国民を自信を深めつつある時期に国家が創設した美術展覧会は、恐らくイルミネーション輝く博覧会と同様に世間をあっといわせ、注目を集めるためには素晴らしい装置であった。ことに油絵は舶来の新しい技法であり、明治美術会(及び後を受けた太平洋画会)、白馬会を中心に努力して油彩技術と理念を日本化してきた経緯がある。その中で新派と言われた白馬会系の外光を巧みに取り入れた作品が、貧乏青年画家により描かれ最高賞を得たこと、画面に充満するヒロイックな力強い雰囲気、大島漂流の物語など、「南風」は話題性に充ちており、ある意味では国家興隆の時期に創設された第1回文部省美術展覧会というイベントの象徴的存在であったということができるのではないだろうか。前述の藤岡は「明治時代は平民の時代である。活動の時代である」との言葉を「南風」を評する際にあえて差し挟み、画中の若者に何らかの光を望んでいる姿を、そして座る漁夫には波を睨んで飽く迄風雨の暴威と戦う決心を示す姿を見、「痛快である」と記した。ここでは多少の技法的な畷症などは問題にならない。というよりは技術的な畷庇でさえ荒々しいダイナミズムを生み出す要素となり、専門家、一般を問わず魅力を与えたのかもしれない。「南風」は日本における明治40年、1907年という時期を様々な意味で象徴的に表出し、歴史的絵画となったのである。

結局「漁夫」という作品が東京勧業博覧会に間に合っていなくて良かったということであろう。「南風」は文部省買上げ作品となった。

■「南風」後

「南風」は三造の人生に修正を加えた。年が明けた1908年になると、注目作家の∵人として数えられるようになり、雑誌の挿絵や表紙を依頼されることも増えたようで時事新報社の雑誌『少年』などには度々気鋭の作家として紹介される。またこの年には森永の社員となる。『森永五十五年史』に寄せた三造の「回想」によると、1週間に1度ずつ工場を廻って新しい菓子の形や色彩を工夫するようにと月給30円という高待遇で雇われていた。菓子の図案以外にポスターやレーベルなどの図案も言われるがままにやっていたという。菓子装偵の事業は将来大きな役割を演じるに違いないと三造は考えていた。1909年に欧州留学に派遣されたため、パリから菓子の装帳や箱などを2、3回送ったこともあったという。東京美術学校勤務以外に会社社員となったことはこのときだけで、一生の思い出であったと回想している。

1908年秋の第2回文展には「合歓花」という美人を描いた作品と「燥燻」を出品する。後者がまた最高賞の二等賞に輝くことになるが、この作品についての専門家の評価は二つに分かれた。『東京日々新聞』は「サア是が評判の画なり。筆者が苦心した丈の価値は十分に認める。どうして斯う旨く描けるかしらんと思ふ程なるが、強て難をいへば、日本画の松園の「月かげ」に夜の感が乏しきと、同じく此画も室内が黄昏に100して、屋外は日中なり。室内は斯うせねば熔光の調和があしゝといへば其迄の事、「南風」以上の作なりといふには同感なり。日本画にも審査員外の画にして、此程進みたる手腕の人は稀なり。「合歓花」は女性的の画か男性的の画かは知らざれど、世人が褒める程にはよいと思はず」。と比較的好意的な評を寄せるが『早稲田文学』は「燥燻」はデコレーションになりかけていて、形よりも色と調子において失敗作だが、前年の「南風」よりは研究した跡が見え、形だけが中でも好いと、『方寸』の合評では赤すぎる、一生懸命にぐんぐんうなった歌に節のない様なもの、苦心の作だが、実地の研究が足らぬと評された。現存しない作品について現在の視点から語るべき言葉をもたないが、少なくとも作品が注目されていたこと、話題を呼ぶような刺激的な作品を発表する態度を評価する向きと嫌う向きに分かれていたことがわかる。いずれにしても「燥燻」も二等賞を得て、2年連続の最高賞となり、欧州留学というご褒美が用意された。一応受けた留学のための文部省の試験もフランス語は黒田清輝が受けて好成績をとるなど出鱈目なもので呑気な時代であった。

余談ではあるが当時の三造の人気を物語るのが神戸新聞で1909年8月より連載された斎藤渓舟による新聞小説「新趣味」である。主人公の小田半造の活躍を描いた内容であるが、その名の通り和田三造がモデルであるのは明らかである。美術学校の学友との交遊、中将令嬢との恋、大島を題材とした「南風」が大好評を博するなどあからさまなモデル小説であるが、読者からの反応も良かったようだ。

上京当初はともかく、牧場の晩帰から留学決定に至るまでの4年間、三造は南風の上昇気流に乗り、当時の美術学生としては稀なエリートコースを進んでいた。彼が向かう欧州では表現主義、フォーウイスム、キュビスムなど新しい潮流が湧出し、日本でもそれらを受け入れる準備が始まる頃である。三造の作風と資質はいわゆる前衛的傾向とは距離があり、この観点では芸術のための芸術に深入りしない穏健な画風であったといえよう。

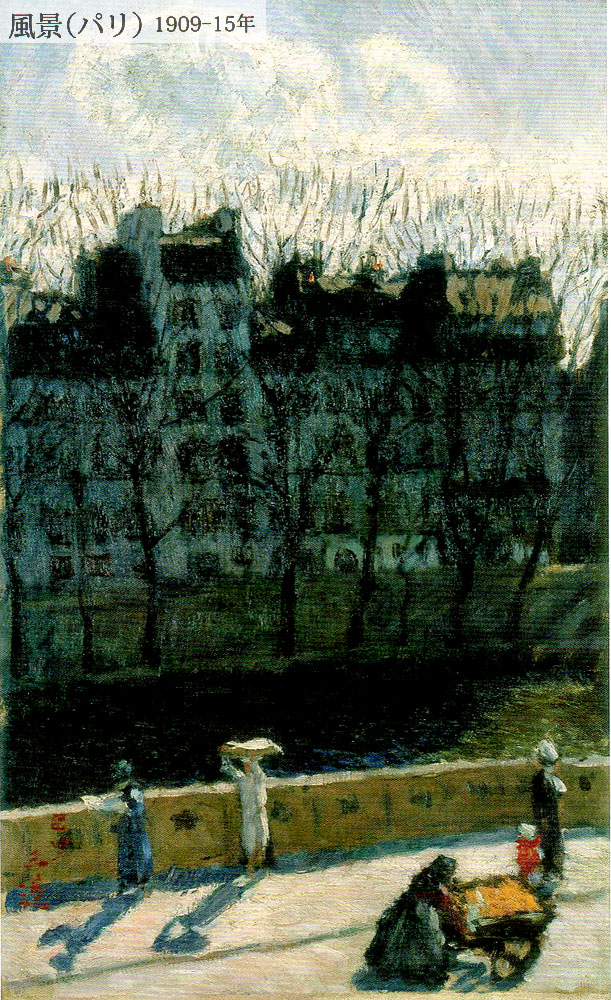

■ヨーロッパ留学、そして

1909年4月3日、常陸丸に乗船して三造は欧州へと向かう。実は欧州留学中の作品は数も少なく、あまり情報が伝えられていないのでわかっていることは少ない。雑誌『白刀』にわずかであるが三造がパリに到着して20日余りの頃の報告が載せられている。「先週より腕(痩)を擦り目を洗ひ初めて毛色の変つた人種を相手に小手調べに御座候無論二十五号位の小さき稽古物も御座候処が矢張り蛙は蛙にていくら処は変つてもひる屈は同じ分子に御座候、こは無論にて決して牛肉の屁が香ばしくも思はれず候」とようやく研究を始めたことが記され、美術展に足を運んで「成程巴里は巴里、聞きしに劣らぬ腕揃にてとても小生の筆にては御紹介申す事は叶はず候」と美術展の規模の大きさと展覧会自体の美麗さを羨ましく眺め、市中に数多い美術を一々丁寧に保護する当局者の心根を嬉しく感じたという。三造が展覧会を観覧して確信したのはフランスの画界は「混乱時代自由放浪時代」であることで「或は堅実なる、或は腹膜たる或は色に酔ひし或は想を楽しむ或は奇を街ふ或は無暗に古に親しむ者各自己を発揮して余りあり」、合点するものも眉をひそめるものも不思議に思うものもあったという。パリに集まる各国美術学生でも諸潮流に依り技を進め想を練る者と邪道に身を危くする二種あると三造は感じていた。しかし優れた作品は目的も辿る道も同様で、岐路に至って各々自らの道を発見して進むのであって、黒田清輝の指導が「最も歩み安くして危険少なきを思ひ八九年師に於て得し賜の貴重なるを感謝し喜び申候」とし、黒田が拓いた道が粗漏に過ぎる色彩派の欠点なり徒らに無味無趣に過ぎるアカデミー派の欠点を去り尤も堅実な尤も甘き「ソップの滴」であってそれを疑わずに進むべきことを三造は強調する。若くしてパリに憧れる人も多いがそれが決して大きな利益とならないと日本に残る青年画家、学生たちにメッセージを伝えている。

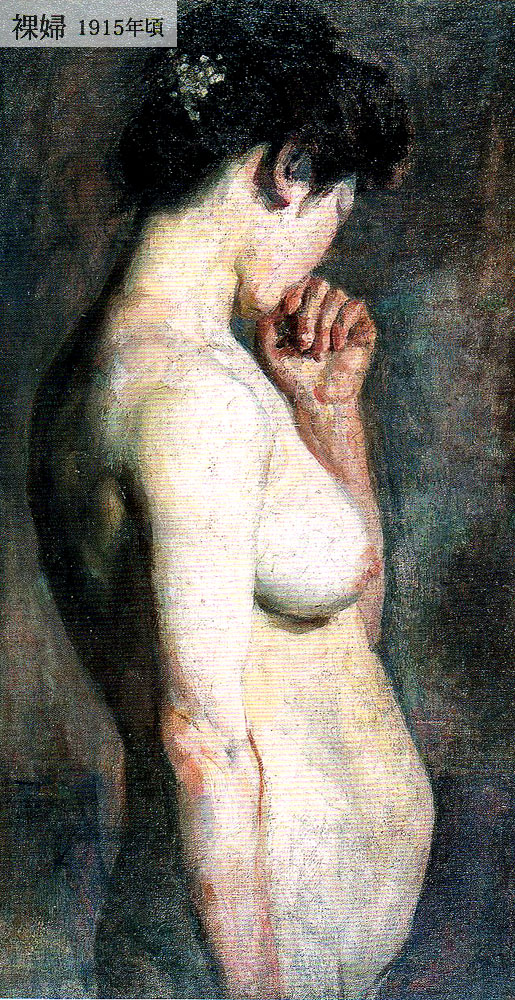

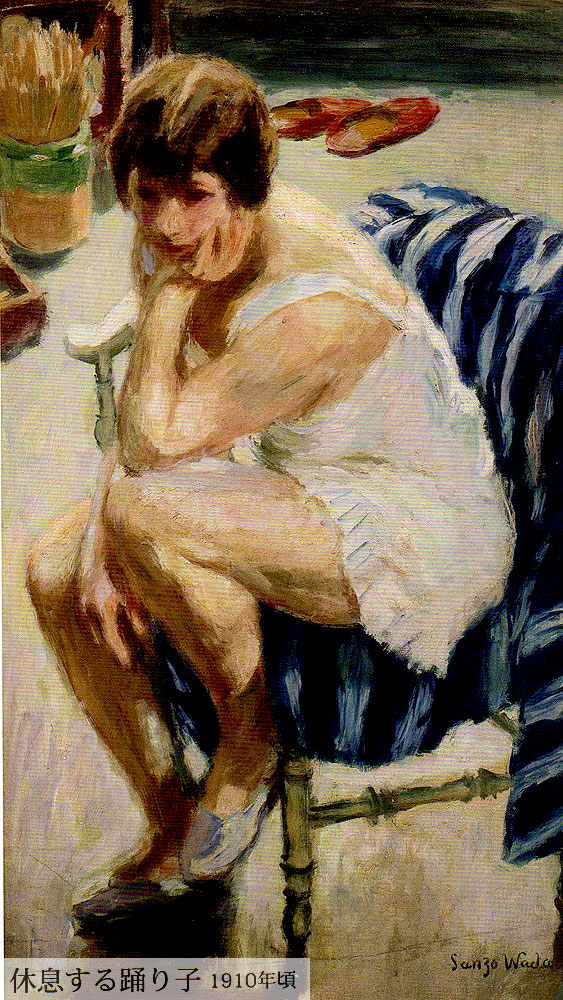

また、幼少からの友人である鬼木寓次郎宛の書簡では、パリからスイスに移って湖畔の一軒宿で制作を行う三造の近況が寄せられている。1910年ころであろうか。「僕の一年来の研究更に何の得るなし。何のあ和田三造と南風、その前後〜帰国までとなし」と記す三造は、サロン出品のためにやりかけた大作は途中で放棄して寝台の下に積まれたようであるが、己を知り、絵の何たるかを略解したのは収穫であったという。自分は日本人で、「二千年来の美術思想は我血にあ」り、絵というものの意気は人によって作られるもので、器械ではできないこと、熟練のみではできない、つまり手で描くのではないことを悟ったという。パリに集まる美術品を見てこの意義を悟ったというが、今後の作品は必ず帰朝後に世に批難されるだろうことを記している。鬼木には美術の根底は西洋のそれにあるのではなく、東洋のものの中にあるとしきりに説いていたそうである。これらの文章を見ると、三造の行く末についてある程度留学初めの頃から予兆があったことがわかる。ヨーロッパを妄信できうミ 自らのアイデンティティを探る。サロン出品を目指していたことは当時の留学生としては不思議なことではないが、三造も同じ道を探りながらもしっくりこずにやめてしまう。黒田の指導の適切さを再確認するあたりは徒に時流に流されない賢明さと、保守性が同居した微妙な状況であったのかもしれない。現存する数の少ない滞欧作を見ると、和田に限らずヨーロッパで描かれた作品に多い独特の雰囲気が満ち、技術的な進歩も感じさせるが、「南風」の覇気は見当たらない。サロン出品を目指した作品にはひよつとするとそのような覇気が込められた可能性もあるが、それも中断するところに三造の留学における苦悩があったかもしれない。前述のように留学時代に三造がどこで何をしていたのか、貝体的な情報は非常に少ないが、その後の活動のためには重要なモラトリアムの時期であった。エリートコースを進み、普通?に油絵を描いていれば洋画家としてそれなりの地位に立ち続けることも易かったであろう三造は、そうするには血気盛んで進取の気性を持ちすぎていたように思われる。

とにもかくにも三造はパリを拠点にヨーロッパで時を過すが、「元来自分は画を描くよりも気分を愛する方でバリーを本陣とした丈で多くはその周囲を遊び廻つてゐた」と語り、イタリアに古美術を訪ね、ヴェニスの景色に見とれたが、その印象もその後に赴いたインドに強い印象を受けて薄くなってしまったという。シンガポールに寄って光の強さを愉快に感じて筆をとり、インドにエキゾティックな魅力を相当感じたらしい。『美術新報』に掲載された帰国直後(1915年)の三造へのインタヴュー記事冒頭「西洋の事は、すつかり忘れました、矢張り東洋の方が面白いですな」との言葉は非常に印象的である。

後年ある美術記者に語ったところでは、フランスからの帰りにジャワに立ち寄り、日本に帰るつもりが南洋に惹かれてその広い天地を見、歴史もなければ伝統もない、勿論人工もなく、天と直接話ができるような気がしたという。南洋で多くの絵を描いたというが哲人に分けてしまっている。その後インドに赴くが、絵を描かずに読書と歴史探訪にいそしんだようだ。

『美術新報』の記事に戻ると、三造はインドで眼にしたシヴ神の妃カリガートのを描いた10枚4銭の絵を参照しながら、西欧の新しい派の人々がもがき苦しんでいるところも、つまりこの位のところだと言い、散々苦しんで10枚4銭の絵にも及ばぬものを描くということが芸術なら、我々は絵をかくことを止めた方が言う。「勿論新らしい運動が起つていろいろ変化を試みることは何等かの結果を生ずるのであらうし、又何等かの効果を蘭らすであらうから、其点は決して苔むべきではないが、新らしいからと云つて、直ぐ真似をするのはつまらぬ事である。新らしい率先者のマチッスも泣くであらう。西洋と日本とは立場が異がう。西洋では苦から真と云ふものを求めて来た長い歴史と、厳重に規則づくめに研究を積んで来た伝統があつて、彼地の画家は、もう行きつまつて了つてその重荷に堪えず、窮屈でたまらぬので、在来の伝統で擢脱して新らしい試をしたいと云つて、迷ふて居るので、それは無理のない事である。日本はそれとは全然逆な経歴を踏んで来て居ることを忘れてはならぬ」と話す。ここに当時の三造の正直な心境が込められている。そして「西洋の風潮を無闇に真似ると云ふことは不真面目だと思ふ。年々豹変して行くと云ふのも不真面目だと思ふ。それに太平洋画会を見ても、巽画会を見ても、どれもこれも一人の人が画いたかと思はれる様に一様に見えるのは不思議だ。中には少し変つて居るかと思つて見ると、矢張り西洋の模倣で、独創があるのではなし1と続ける。

この時点である程度三造の将来は決ったと見てよいであろう。帰国後時を経ずに挑戦する日本画、当時の染織の世界に少なからぬ衝撃を与えたという南蛮絵更紗、ここでは言及できなかったが留学時に発案し、後に本格的に取り組むことになる標準色の研究。油彩にしても帰国後はじめて文展に出品した「バーの午後」の特殊な材料による新しい洋画の試みなど、西洋の真似から離れて、興味をもったことには次々とチャレンジするヴァイタリティは敬服に値する。その後も図案では東西の様々な図案や意匠を研究して出版・紹介する試みを行い、郵便切手やメダルなどのデザインも担当すると共に、美術学校教授として後進を指導した。工芸でも多くの作家に新たな創作のチャンスを与え、装帳や挿絵も手がける。日本画は戯画的、文人画的趣をもつものに変わる。昭和職業絵尽やイエス伝のような異色の創作にもこだわりを持つ。果ては橋や大仏のデザイン、能や都おどりなどの舞台美術、椴帳、着物や衣装のデザイン、映画の色彩指導、アニメーションの制作等々興味を持ったものに意欲的に取り組んだ。いや、語法を間違えたが果てなどではない。三造はグルメでも有名であったが、おそらく後年の三造にとっては油絵も日本画も映画も橋や着物のデザインもそしてグルメも、これらのあらゆるものに対して自分の中ではそれほどの優劣はなく、等価に近かったのではないか。関心をもったものにクリエイティヴに取り組む。こだわりをみせながらも執着せずに次へと進む。本人の言うとおり器用に任せた器用貧乏という見方もあるかもしれない。しかしこれだけ長い期間、様々なことに挑戦し続けることが簡単なことであるはずがない。それを可能にしたのは彼のヴァイタリティと好奇心、器用さと人脈であり、プロデューサーとしての忍耐と拘りであろう。油絵に執着していたのではこれだけ多様な仕事はできなかったが、実際に多彩な活動を可能にしたのは、日本を離れ、自らを相対化することのできた留学時代の経験である。「南風」の画家はかくして次第に趣味人、文人的気質を濃厚にしながら独創的なマルチ・タレントになったのである。 平瀬礼太(姫路市立美術館学芸員)

Top