コンテンツへスキップ

美術雑誌読者ネットワークのなかの柳瀬正

1910年代後半の小倉や門司を中心とする柳瀬正夢とその周辺の活発な活動(分離派洋画協会や関西美術協会など)については、近年、柳瀬信明氏をはじめ及部克人氏、濱本聡氏らによって全貌が明らかにされつつある。ここでは、すでに考察されている事実をあらためてなぞる愚はさけて、むしろ美術雑誌というメディアを通して発信され、受容され、再発信されるような、読者=青年画家をまきこんだコミュニケーションのシステムに注目してみたい。すると、柳瀬正夢の初期の制作活動もべつの相貌を垣間みせる。

別の機会にも論じたが、明治以来、投書雑誌は文学を志す青年にとって重要なメディアとして成長したが、美術雑誌においても投書欄の役割は単なるアマチュア読者対策といった消極的なものではなかったようにみえる。あるいは読者が編集者の意図を超えてしまったともいえる。

複製でしか洋画というものに接することができない時代において、美術雑誌は今日では想像できないほど、貴重なメディアであった。「みづゑ』1915年1月号の「寄書」欄に掲載された宮崎竹亭の「アマチュアーの感」には、雑誌の配達を待ちこがれる若者の姿が浮彫になっている。おそらく中学生の竹亭は登校すると、図書室へ郵便物を確認に行く。「みづゑはいつも七日頃までには必ず来る早い時が三日だ、夫故月始めになると自分の心は緊張してくる」。昨日は友人から差し出されたが、「血が俄にどよめき出した」。そして「直ぐ様ページを繰つた『此度のは大冊ではないかと』友は側からのぞいてゐる。『アー』と云つたまま予は思はず原色版に見惚れた」。そんな竹亭にとって「みづゑの挿絵が僕には原画の代理をしてくれる」というのが本音だった。

その一方で、地元で自分たちで研究会を結成し、研鑽のため展覧会を催すという動きも盛んであった。また、そうした動きを『みづゑ」は積極的に取り上げていたのである。たとえば、上述の記事と同時期の同誌1915年6月号の「報告」欄においては、鹿児島の南薫造展の報告や台湾紫潤会の「一会員」による通信「宜蘭に於ける洋画展覧会」などに加えて、地方での小規模な展覧会について二編の記事が掲載された。松山市のIM生によると、松山水彩画展覧会は4月に「当地方に於ける熱心なアマチュアーの水彩画展覧会」が開催されたが、「当初から非常な人気でして三日共盛会続きでした」と誇らしげである。「才三郎」は明石の潮会第六回洋由展覧会について、3月末に明石梅屋門内、播陽幼稚園で開催され、「不相変真面目な作品が六十二点出品」されたが、「中に一点「ボンベイの夕』藤島武二氏のがありました」と報じている。

投書活動によって形成される同好者=読者のネットワークの基盤は、「みづゑ』を発刊した大下藤次郎が水彩画普及のために、雑誌を中心とする多角的な活動を目指したことに起因していた。水彩画の添削、手本としての水彩画の貸出に始まり、地方における水彩画講習会、日本水彩画会研究所の開設、さらに各地の同研究所支部の結成、日本水彩画会の創設へと至る道筋が敷かれた。『中央美術』誌の場合は、順序は逆であるが、講義録による通信教育を行っていた日本美術学院(田口掬汀により1913年創立)が、1915年10月に発刊した。田口は若手日本画家の「金鈴杜」を応援し、さらに1920年には中央美術展を開設したが、明らかに大下による『みづゑ』発刊と春鳥会の活動を踏襲していた。

ところでこの時代における講義録とは、「般には中学講義録を意味していた。都会にあって苦学ができない、地方在住の高等小学校卒業者は、講義録をとって独学し、専門学校入学者検定試験や高等学校入学者資格試験の受験資格を得ることを目指した。

柳瀬信明氏編の年譜によれば、1914年、柳瀬正夢は東京美術学校撰科の受験に挫折した後、『国民中学講義録』をとりはじめたが、その事情は、この苦学と独学の世界を背景にしていたのである。東京美術学校本科は中学卒業者が受験するものであった。資格のない場合には、欠員があるときにだけ募集される撰科の受験という方途が用意されていたが、むろんきわめて狭い門であった。『みづゑ』1909年5月号の「問に答ふ」欄には、野口生と桜涯生の質問と回答が載った。

「■小生は高等小学だけの教育よりなし、夫にても洋画家となり得べきや(略)(野口生)◎天才だにあり修養さへ怠らねば、無教育者にても立派な画家となり得べし、併し教育低き人は自然に理解力鈍く修業中進歩連ならざるべし(略)」

「[京都桜涯生]東京美術洋画科入学試験の資格(略)〔回答〕中学卒業者にして入学の際実技試験に合格せしもの、実技試験は少なくも同校に関係深き白馬会研究所に於て一カ年位ひデッサンの稽古をせし上ならでは及第覚束なし、但、稀には素養なき者にて偶然入学せしものもあり(略)」

これが柳瀬のような高等小学校卒業者で中等教育を断念させられた者が直面していた現実であった。しかし、講義録による独学の世界には、別の展望が開かれていた。それが同好者=読者のネットワークといっていいだろう。地方における孤立した(ようにみえる)活動も、雑誌を介して全国的なネットワークのなかにそのところを得ることが可能なのだ。

そのような視点からみると、柳瀬正夢の周辺にはネットワークを形成したり活用したりするような人物たちがいる。たとえば、浅枝次朗、松本文雄、菊池隆義、「未知草生」らである。ここでは浅枝次朗(1888−1967)と菊池隆義について簡単に述べたい。

濱本氏によれば、浅枝は1912年下関洋画研究会展について『みづゑ』2月号で報告したのが最初の記録とされるが、奇しくも、同報告につづく誌面に北山紫轡による「全羅南道の朝鮮」が掲載された。この人物こそは、同年4月に『現代の洋画』(日本洋画協会発行)を創刊した北山清太郎(1888−1945)である。同誌創刊号には浅枝の日本洋画協会主催第一回作品競技会出品作が二等賞として掲載されていた。日本洋画協会といえば、洋画の通信教育のために講義録を発行しており、前出の柳瀬氏の年譜によれば、1913年柳瀬自身がその『現代の洋画』とともに講義録(「洋画研究録」)を購入し、洋画を学んでいた。

浅枝は同じ1913年に上京し、『現代の洋画』に寄稿するとともに、11月には「旧フユウザン会同人其他第一回展覧会」に出品した。翌1914年『現代の洋画』新年号の社告には編集に携わるとして浅枝次朗の名前が載り、北山清太郎との交友はますます深まったことがうかがえる。

フユウザン会と北山清太郎については島田康寛氏の研究が詳しいが、北山が1911年に日本水彩画会研究所大阪支部に関わる以前の活動はあまり述べられていない。北山はすでに『みづゑ』1908年2月号に横浜の「みどり洋画会」の幹事代理として寄稿している。同会は同年1月1日の設立で、青年24名からなり、展覧会のほか、機関誌『みどり』を発行するとされている。翌2月号には謄写版による『みどり』創刊と4月の展覧会が予告された。さらに、「みづゑ』同年10月号には同会が竹の台陳列場で展覧会を開催する予定であることが掲載され、活発な活動が伝えられた。だが、翌1909年9月号には、入営した北山が「全羅南道求礼郡求捕隊事務室にて」6月21日づけで認めた通信が載った。12月号の「問に答ふ」欄に「■みどり洋画会は如何なりしや、雑誌は発行してゐるにや(自然子)◎主幹北山氏入営後雑誌の発行は中上されたり、会の所在不明」とある。

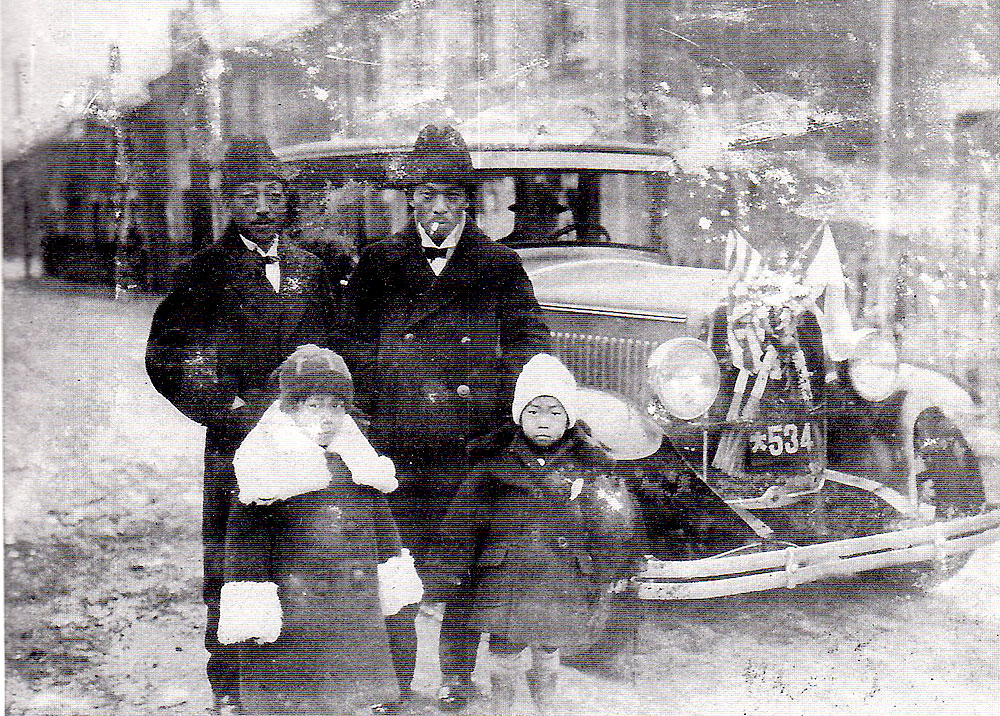

ところで、浅枝は一度『現代の洋画』から名が消えるが、北山1914年9月巽画会洋画部新設に関与した関係で、雑誌『多都美」1915年2月号に「入社の辞」を書き、翌月号には「爆弾を抱いて」と物騒な題名の記事を寄稿し、その抱負を示した。むろん比喩的な意味での「爆弾」で、「功利的駄算的な理論」で現状を肯定する画家への批判であるが、濱本氏が最近明らかにしたように、大杉栄や林倭衛と深い関わりをもった浅枝が、関東大震災後の甘粕事件や朝鮮人虐殺などの一連の不穏な事態に続いて、反動的な政策が次々で打ち出されるなかで、いち早く大陸の大連(写真事野)に渡った背景をすでに予想させよう。こうした過激な発言が災いしたのか、『多都美』1915年6月号には、はやくも退社の辞が掲載された。とまれ、こうしたジャーナリストとして雑誌メディアを熟知した上で、浅枝次朗は下関での運動に参加することになったのである。

関東大震災(かんとうだいしんさい)は、1923年(大正12年)9月1日11時58分32秒

さて、いまひとりの小倉を拠点とした壱癖菊池隆義は、『中央美術』の「読者欄」を舞台にして、柳瀬たちが結成した分離派洋画協会のスポークスマンとして文字どおり暴れ回った。最初の通信 は1916年6月号で、最後は1917年9月号となる。短期間であるが、菊池はいまひとり小倉の「未知草生」とともに頻繁に投書欄に登場した。壱癖のほうが名前からして物議を醸す発言を好む論争家であり、反対に未知草生は冷静に通信や論評に取り組んだ。色合いが異なるこのふたりの情報によって、当時の小倉、門司、下関の活動がかなりきめ細かく把握されるし、これに刺激されるように、近郊のグループ展(若松洋画展覧会、八幡のグランス社=行死社)が盛んになったことも推測される。

菊池隆義は『中央美術』1916年6月号で「巽画会会員」(浅枝との関わりが推定される)として投書し、「自分は可成沢山の油絵を携へ中央美術界から四年振に故山を訪れた」と東京で油彩を学んで帰郷したばかりだが、そうした作品を「切に発表したい」と訴えた。翌月号で菊池は、5月に小倉洋画協会展が開かれたので、さっそく柳瀬正夢に注目を促している。自分と同じ歩み方をしてゐる人のでは柳瀬まさむ氏の水彩で『夕方の総の村落』がいい」。また壱癖名でも投書が載り、「自分はアマチエーアではない我々専門家が女流洋画家の寡きを悲み此度回覧画帳を企てた」と呼びかけ、「投画には一々現代之洋画に筆をとつて居た方昨秋院展入選の方や専門家の評をなす」と松本、柳瀬らの参加を得ていたことを暗示している。さらに同号には再度壱癖名で柳瀬との二人の画会について伝えている通信がある。

浅枝次朗(右)と伊藤限三(左)1930年1月1日 大連神社にて(写真提供・浅枝陽氏)

「昨秋院展に入選した柳瀬まさむ氏と青年洋画家菊池隆義氏は此度小品油絵画会を起し一カ月五拾銭宛月賦払いの便あり、参円五拾銭にてスケッチ板の作で意見を下に書いた絵で他に月賦で好みに応ずる由(後略)」

こうして1916年7月号には、壱癖菊池隆義の投書が一度に4通も掲載された。これが反発を呼ばないわけはないだろう。翌8月号に「北海道のアマチユーアの一分子K生」から名指しで「君は専門家を気取つて(語弊があるが)居る様だネ」とさっそく批判が寄せられた。これに菊池は9月号で「現代専門家で絵によつてパンを得て居る者は幾人あるか」と鋭く反駁する一方で、画工や画師と洋画家は違う、「自分は日本では岸田劉生を崇拝して居る者です」という立場を表明した。10月号でも「真人を尊敬せよ。私は真実の人間のみを熱愛する」とさらにその意味するところを敷衍(ふえん・意味のわかりにくい所を、やさしく言い替えたり詳しく述べたりして説明すること)した。

このように菊池は毎号のように投書を続け、分離派洋画協会や関西美術協会小倉研究所の活動を報じる一方で、総廼家散人の「菊池壱癖取成論」(1917年6月号「読者欄」)というような極端な論難にも果敢に応戦した。だが、8月号での反論の最後で、つぎのように小倉を離れることを示唆した。

「此稿の印刷された頃は、旧来の処を既に去つて或処で苦しい人類の叫びに耳かたむけて居るのです。当分通信などの交換を止めませう。ここしばらく住所行先不明だ。」

菊池隆義は『中央美術』1917年9月号に「某新聞社に入社して絵画記者を務めて居ます」という短信を寄せたのを最後に「読者欄」から身を引く。同号には「美術家のヒヨコ」による「若松洋画綴会第弐回展覧会」評、そして未知草生による「小倉便り」も載っている。しかし、この時点で分離派洋画協会を中心とする運動にははっきりと翳りがみえている。10月初旬と予告された分離派洋画協会第3回展はついに開催されないままとなった。

『中央美術』読者欄の常連であり、壱癖をめぐる論争とともに、北九州での洋画運動を脇からみていた下関在住の藤島秀道は「馬関海峡の幡龍窟にて」と題して同誌1918年5月号に4月5日づけで寄稿して、投書欄自体の衰退を嘆いた、「昨初夏以来黙々として本欄戦士諸君の熱心な投書を読んで居つた。仲々面白かつた。然し近頃は一向に振はなくなつたのは何故か。」と。

だが、その藤島は「五年間住馴れた下関も御別れとなるのだ」と同地を去っていく。柳瀬正夢が北九州を離れる時期も迫っていた。『中央美術』読者欄は翌1919年9月号を最後に姿を消した。(おむかとしはる/筑波大学芸術学系助教授)

Top