棟方版画美術館研究員 掛谷清子

■棟方志功、ニューヨークで《ゲルニカ》に会う。

56歳の棟方志功の視力は、近景と遠景との距離感に難点があった。長年患った緑内障に原因があった。その棟方志功が昭和34(1959)年(56歳)、ロックフェラー財団とジャパン・ソサエティーの招きに応て、双眼鏡を携え、パナマ運河経由の貨客船・山君丸(山下汽船)でアメリカに渡った…。

アメリカヘ初の船旅を楽しんだ『アメリカでの日記(ヨーロッパもの)1959』(原題のまま:未発表)によれば、出発してから9日目の2月3日、太平洋上で「キレイな虹、船の前、側面に立つ。イルカの群れ見えし由も、私には見えロサンゼルスより迎ひくれし由の阿呆鳥多しとの事、これもわたくしは不見。」と記し、様方志功は双眼鏡を携帯していない時は、動く遠景はほとんど見えないことがわかる。棟方志功のアメリカ旅行記は、双眼鏡なくしては、語れない。 棟方志功の日記(1月26日から11月15日)から、ニューヨーク周辺の印象記の一部分を紹介してみよう。

2月6日:太平洋上ロサンゼルスの近海にて。幾波浪こえてき来しより、羅牟倶美伊智(ロングビーチ)、乳むらさきの空を迎ひ、イルカ、オットセイ、アホウドリの群れ多し。太陽の沈む様、とても美事也。空も海もまた格別の彩色なり。カロミとも言い得るや。〈レーダーに依る米大陸〉を観る。夕刻6時半過ぎ、大陸の灯台見えし。

パナマ運河を通過しニューヨークへ。到着した2月21日は大歓迎を受け、あっという問に終わる。しかしこの時、棟方志功は双眼鏡でじっくりと細部にいたるまで見渡していた。船上の双眼鏡がとらえた自由の女神、摩天楼が空に向かって林立するマンハッタン島の雄姿を観察する。

しかし、ニューヨークでの最初の題材となったのはインディアンのトーテム・ポールであった。「僕がアメリカで一番感動したものは、先住民の作ったテム・ポールという、電信柱のような柱彫刻だ。ローマの古い建築の柱とどこか通じるところがあるかと思うと、反面、現代の一番新しい建築に使われている柱とも通じるものがある。いや、ライト氏のグーケンハイム美術館にすら、あれほど新しい柱はなかった。とにかく大へんに素直なものなのだ。なんにもない、ぬーっとした柱 やつに、人間の祖先・・・サルの化け物みたいな小さい鬼のような奴が、天に向かって歩いてゆく、その足跡が彫られているのだ。ジーツと見ていると、人間がどんどん天に向かって進んでいくような光景が幻影になって浮かんでくる。その感動が私に≪摩那波門多に建立す》を作らせたのである。もっとも、あの板画を、誰がそう見てくれたか、あやしくなってくるのだが…。」(「棟方画廊顛末記」35年1月号)と記している。

棟方志功は、マンハッタンの高層ビルを巨人として表現し、土俗信仰の象徴であるトテム・ポールは、植物文や幾何学文で体全体を埋め尽くしている。200年以上前のアメリカ大陸と現代のアメリカ大陸が、棟方志功を新たなる想像力の世界へと誘った。昭和34(1959)年7月31日に棟方志功が見た大標柱のトーテム・ポールは、ボストン大学付属美術館に陳列されていたネイティブ・アメリカンのものである。「わたくしを、これまで、これほど嬉しがらせたものはありません。あらゆる世に請われる巨匠の作品を地球大半にわたって見ましたが、これに勝れた合掌したい美しさを見ません。・・・そういう生き続けている創始の魂ばかりのモノが・・・鬼か、化物のような仕事わたくしは、そういう不妙な面貌に祈ったようでした。ルーブルでみたモナリザでは受けとれないスマイルを。そして同じ永遠であるべきスマイルを。(再びパリにて板生「週刊公論」昭和35年12月1日号)と記している。

昭和35(1960)年3月1日~6日に開催された第9回棟方志功芸業・滞米欧作品展に、今泉篤男は「滞米欧作品展によせて」と遷した批評で「棟方志功の板画は実に見事な肺活量を示している芸術だ。それもマンネリズムに堕した仕事なら、どんなにエネルギッシュでも賞嘆するに当らないが、棟方志功の芸術の真髄は、こざかしい自我を放擲(ほうてき・ほうってしまうこと。うちすてること)するところから出発するのにあるのだから、一見マンネリズムに傾きそうでいて、絶対にマンネリズムに堕ちないのである。その点が棟方志功の芸術の重要な性格だと思う。」の一文を記している。再び「アメリカでの日記」から引用すると、2月22日:ニューヨーク大通りを歩かせてくれし。大いなる寺院セントパトリック教会のステンドグラスや静寂の気風、またとなく清妙のもの。ニューヨーク市立図書館、ロックフェラー・センター、エンパイヤーステートビル、カーネーギーホール等々の高層建築は、絶大なもの。と感銘の深さを記している。

2月23日:ハドソン河の夕宵美しき。月満月。空、河、言葉にならない美しさ。アブストラクト絵画が生れる源を感ずる。と、郊外へのドライブの帰路を語る。

2月24日:メトロポリタン美術館へ。雪が雨になり静かに降って情緒探し。ボッチェチェリ、クールベ、デュシャン、その他。セザンヌ、ルドン、ゴッホ(「ひじつく女」よろしく)、ゴーギャン、ロールック、マネ、モネ。その他、マチス、ピカソ、ルオー(水彩よろしく)、ロダン。マイヨール、ドガ、ブリューゲル等々の巨大なる作品。館大きく、それらを圧す。

2月25日:ニューヨーク近代美術館(MoMA)へ。彫刻の陳列が立派。 昨日に続いてゴッホ、セザンヌ、ピカソ、マチスの立派な作品多し。大きな画魂が流れている。その建築自体の美しさを語るウエラー氏と版画部長に会い、ありがたし。近代美術館のフリーパスをくだされし。

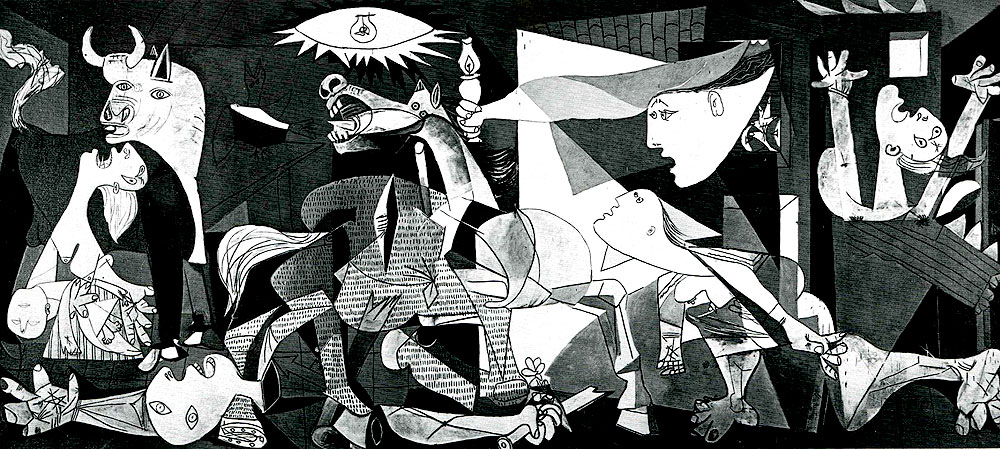

棟方志功は、MoMAに展示されている作品のすべてを双眼鏡を通して見たのである。この日、様方はピカソ(1881−1973)が1937年のスペイン内乱中に起きたドイツ軍の無差別爆撃に抗議して制作した≪ゲルニカ》と初めて対面しているが、この日記では一言も言及していない。感嘆のあまり、迂闊には語れないと感じたのであろう。

しかしながら後日、著書「板極道』(中央公益社昭和39年)で次のように書いている。

わたくしがアメリカでいちばんおどろいた絵といえば、結局はピカソの≪ゲルニカ》でした。あれは本物です。モダン・アートミュージアムの壁面にかけてあったのを見まして、りっばな作品だと手を打ちました。これは、本当にすばらしい絵画と、手を握りました。わたくしは、絵などを見て、あまり、驚かない方ですが、あれだけはおどろきました。それから、パリのユネスコにあるピカソの壁画、これもずいぶん描写の布置を心得た作品でした。あれは、赤い色が主になって見えましたが、こっちの≪ゲルニカ》は、黒が基調のようでした。なんともいえない大きさですが、仕事のりっばさが、もう、いっぱいになっていました。

と述べ、心密かにライバルを発見して歓喜している様子がうかがえる。手を打ち、手を握るとは、棟方志功が最上の敬意をはらったことを表した言葉である。

ピカソの作品は、誰が見てもピカソとわかる。独自の世界が他を圧倒する。しかし、棟方志功の作品はピカソの作品と並べられても、その個性を厳然と主張するであろう。ピカソの贋作も多数発見されるが、棟方の贋作も多い。個性があるからこそ贋作も作りやすいとも評される。アメリカに棟方志功を高く評価する人が多いのは、ゴッホやピカソと同様に独自の世界を創りだしているからである。伝統の木版画におもねることなく、版画を板画と称した棟方志功は、当時の日本版画界では反逆者書とか異端児と見倣(みな)されていた。(*第二次世界大戦後、占領軍のスタッフとして来日し、昭和36(1961)年のりJAPANESE INN 〜東海道の宿 水口屋ものがたり』や『現代日本の版画』を出版したアメリカ人のオリバー・スタットラー氏が「棟方志功は、版画の歴史において、反逆者の中の反逆者である」と評している)。

この後、昭和40(1965)年、昭和42(1967)年、昭和49(1974)年と計4回のアメリカ旅行を体験しているが、その度ごとにピカソの≪ゲルニカ》を見にニューヨーク近代美術館を訪れている。第2回目のアメリカ旅行の昭和42年には、10月27日にニューヨーク近代美術館へ行く。勿論、ピカソを見てくる。第3回目となる昭和49年には、11月8日に≪ゲルニカ》を見に行き、同時にピカソの少なくとも63点は収蔵されていたデッサンも特別に見せてもらっている。カメラマンの濱田益水氏も同行。再び11月11日にも訪れ、ピカソを見て、収蔵された棟方志功自身の≪華狩頌》も見ている。つまり棟方は4回の旅行で5回も《ゲルニカ》を見に行き、時間をかけて微細に鑑賞しているのである。(*以上の記録はすべて「妻チヤの日記:未公開」による。)

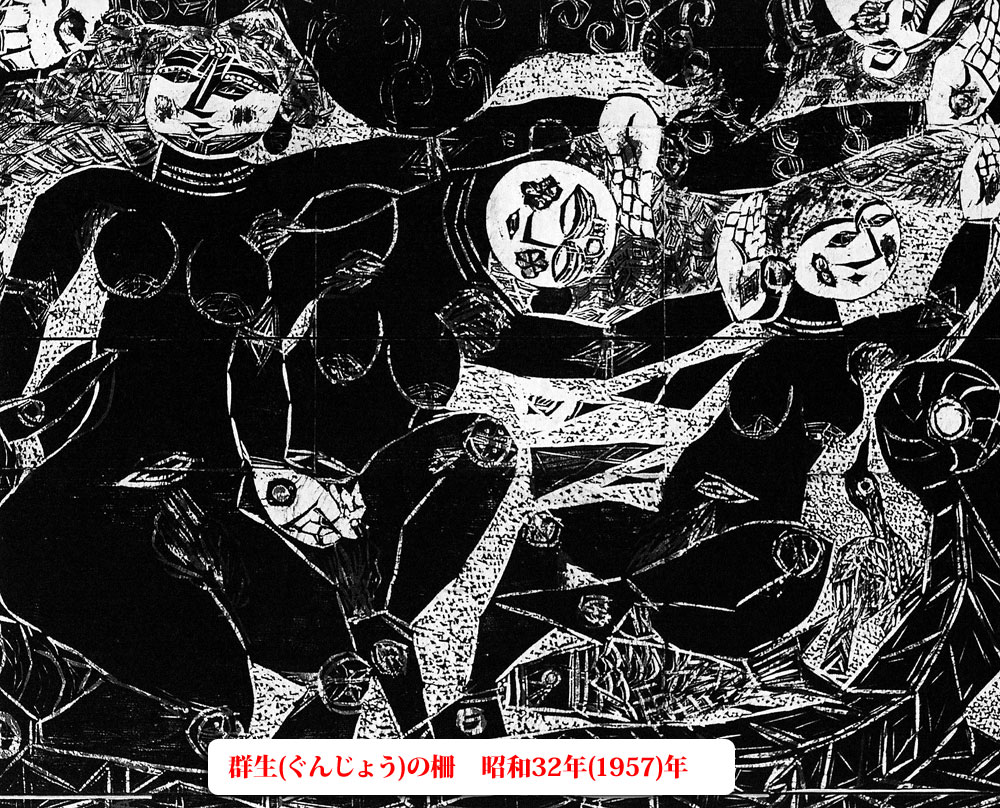

昭和34(1959)年2月25日に初めて見て以来、棟方志功が、何度も訪れて拘り続けた〈ゲルニカ〉(349.3cmX776,6cm)を描いたピカソは、彼の真のライバルになったのだと推測される。このことは、帰国後の作品群が如実に語イこいる。とくに故郷・青森を主題とした陰刻の黒肌の裸婦像の作品群には、ピカソの《ゲルニカ〉の影響が強く見られる。(*現在〈ゲルニカ〉は、プラド美術館に所蔵されレイナ・ソフィア芸術文化センターに寄託展示されているが、門外不出の状況にある。)

■棟方志功・ピカソ以前

棟方志功が最初のアメリカ旅行でピカソに出会った昭和34年を基軸として、その前後をピカソ以前・ピカソ以後と表記する。

宇賀田達雄は、昭和36年〜37年の2年間に棟方志功の制作作品数が激減したことについてデーターをもとに考察して、次のように指摘している。「20年前に行き着くところにまで行ってしまって新しい進路を求めて苦悶したときと同じで、今度もやはり行き着くところまで来ていたのではないだろうか」(「祈りの人棟方志功」筑摩書房平成11年)という状態だった。

では翻って20年前の最初の停滞期とは、一体どんな状況であったのか、棟方志功の軌跡を辿ってみよう。

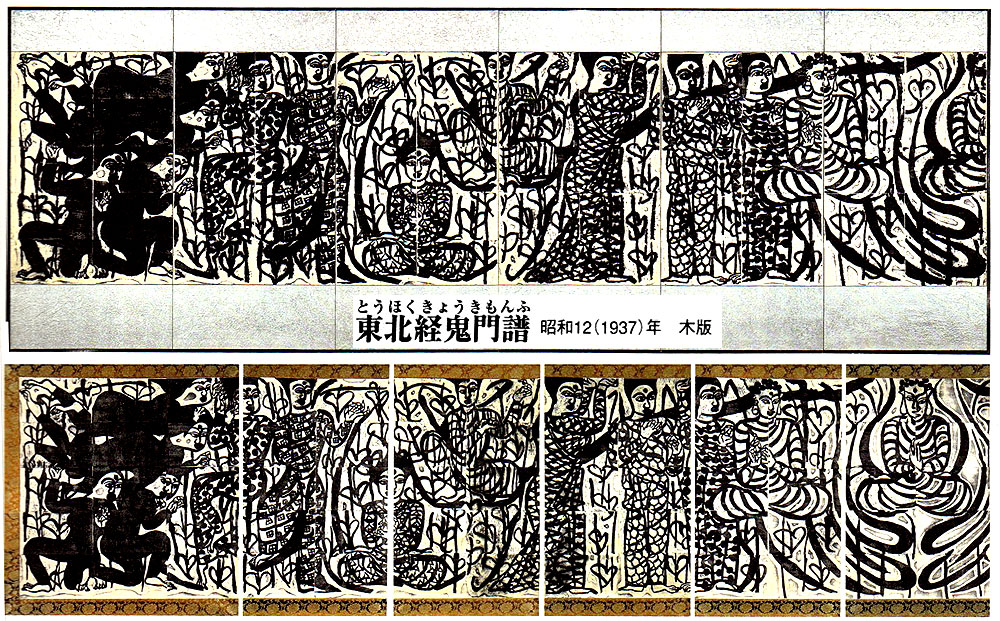

まだ世の中から評価されずにいた昭和10(1935)年の(萬采譜〉にはじまり、昭和11年の〈大和し美し≫と≪華厳譜》、昭和12年の<空海頌〉と(東北経鬼門譜〉、昭和13年の《善知鳥版画巻》と〈観音経版画巻〉、昭和14年の〈二菩薩釈迦十大弟子≫、昭和15年の《上官太子版画鏡〉と〈夢応の鯉魚〉に続き、昭和16年の《東西南北頚》まで、棟方は全力疾走する。

やがて時代は大きく変わり、戦時中のさまざまな制約が彼を呪縛しはじめる。自由に作品を表現できない日々が続く。そして突然、様方志功は停滞してしまう。制作のための思索よりも、人々との交流や実生活の雑事など世事のしがらみにとらわれた日々が3年間も続いたことが原因のひとつと言える。

しかし棟方志功は、作品の題材にこれまでの仏像ではなく裸女を中心に置くと決心し、昭和20(1945)年の〈鐘渓甥》で再生する。それは日本国と日本人が再生しなければならない終戦の年でもあった。棟方はすべての呪縛から解き放たれて、自由を謳歌した。

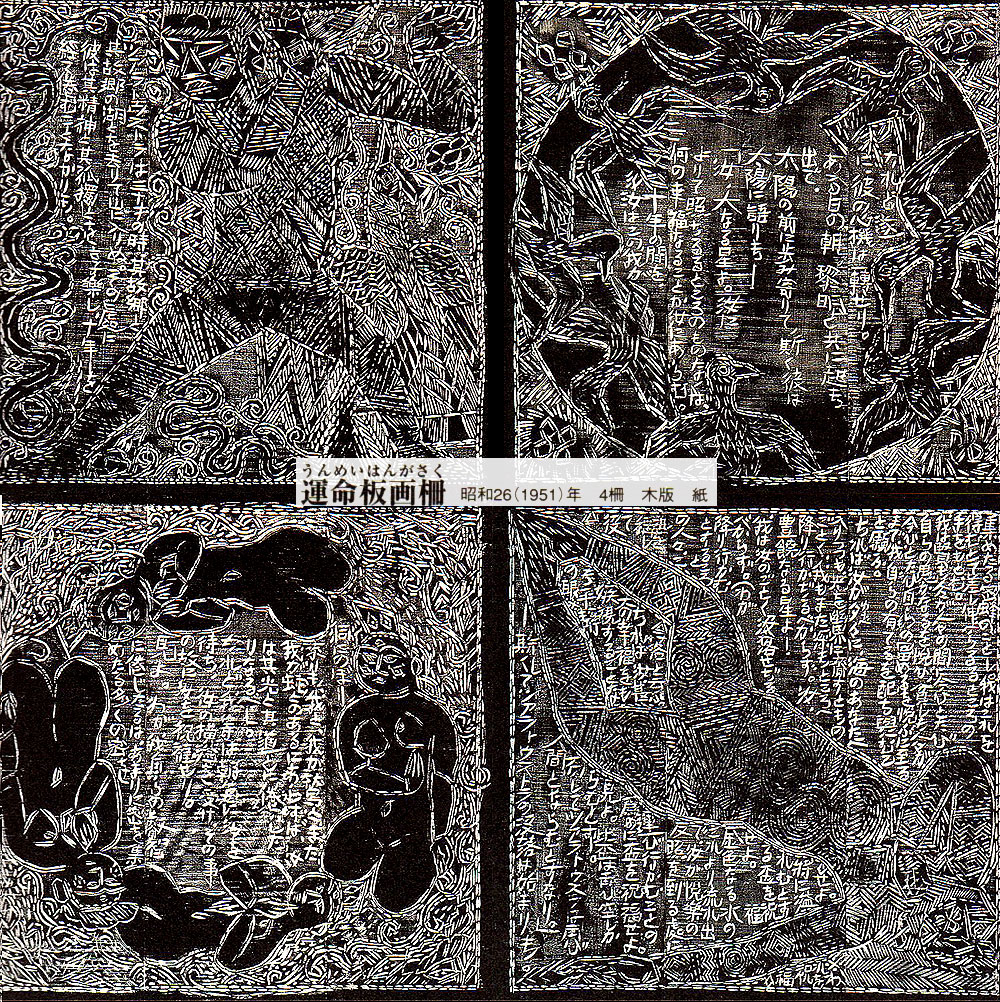

そして板画を彫り続けた。雄麓な短歌を題材にした昭和24年の《女人観世音板画巻》、陶芸家の濱田庄司に捧げた昭和25年の≪道祖土類(さやどしょう)》(下図)をはじめ、昭和26年のベートーベンの第5番交響曲を主題にした≪運命頌》(下図)、

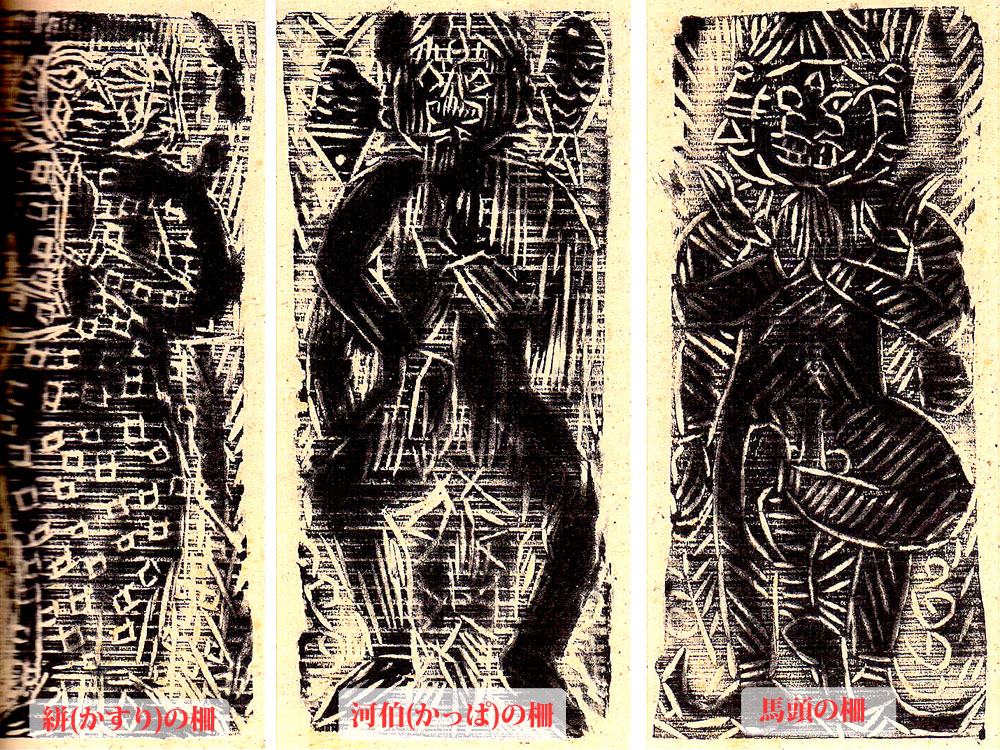

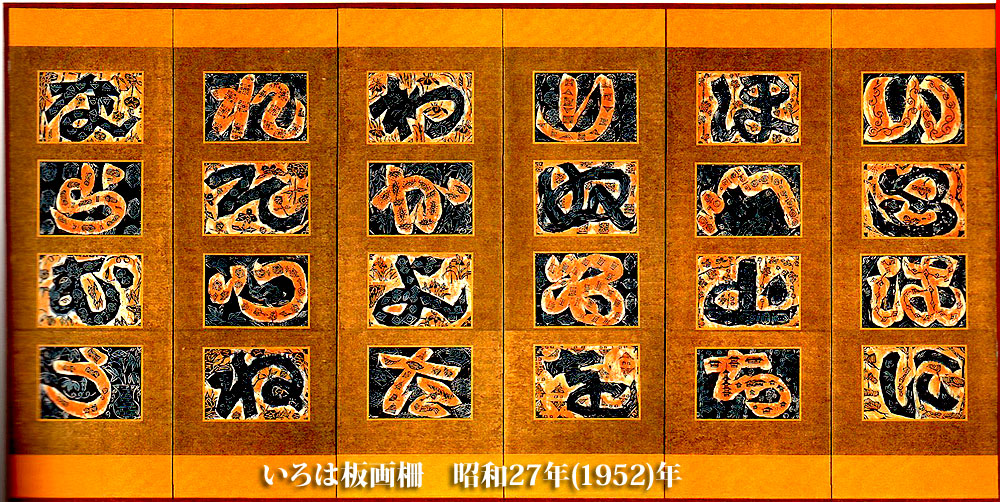

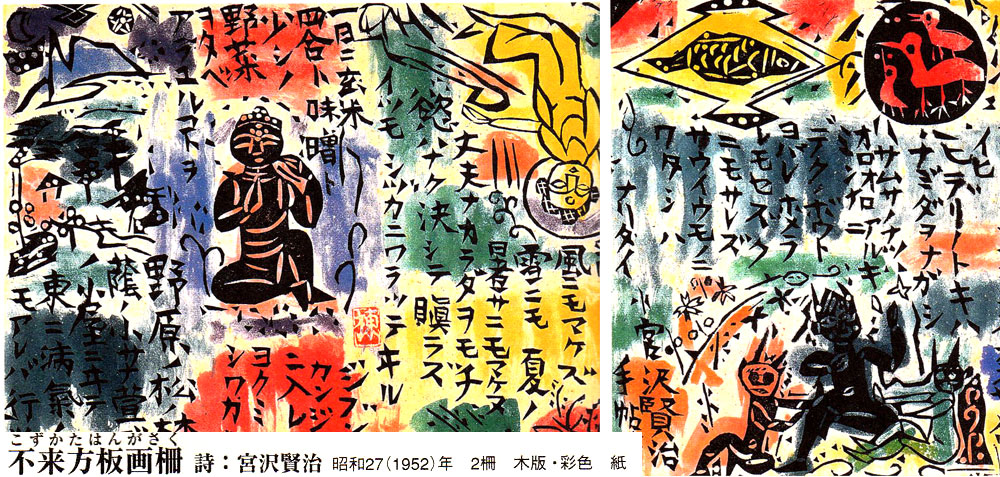

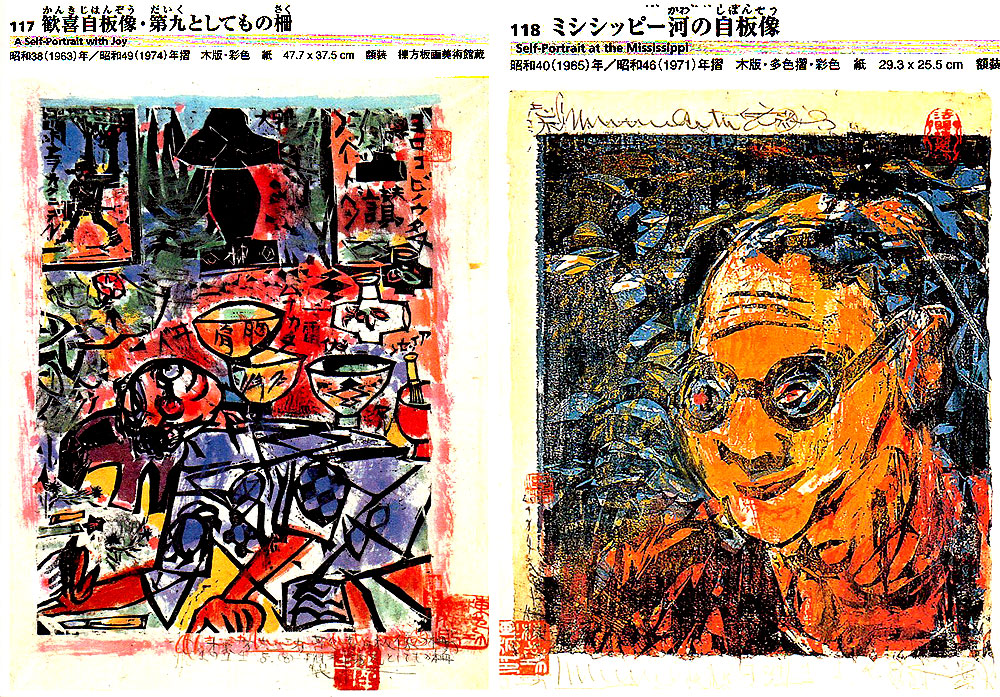

昭和27年の《いろは坂画柵》(下図)、宮沢賢治の詩を彫った《不来方板画柵》(下図)、愛唱するベートーベンの第9番交響曲から《歓喜須坂画柵》、昭和28年の《流離抄板画巻》(下図)と《湧然する女者達々≫、

世界各地の美術館に収蔵された昭和29年の《華狩頌(はなかりしょう)≫、

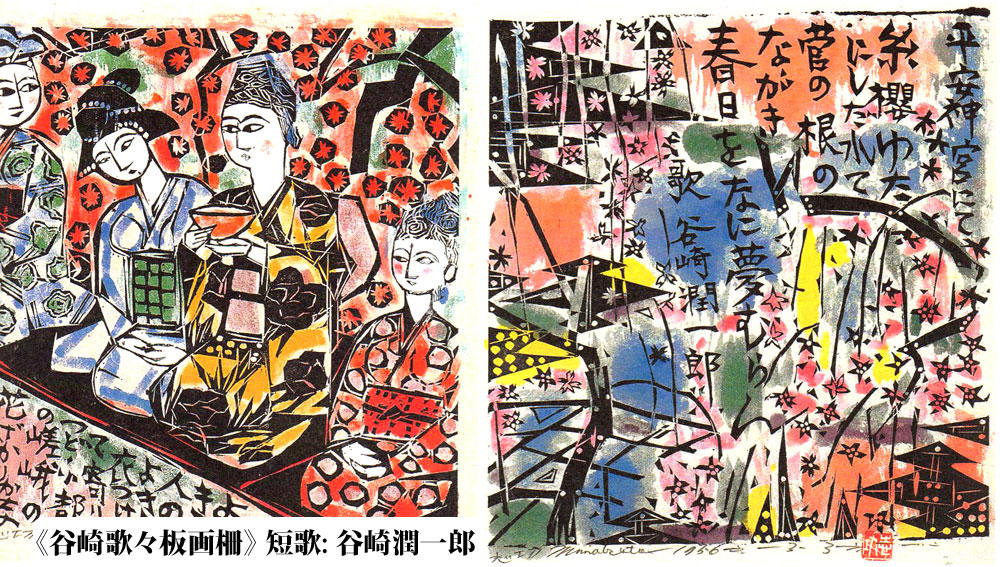

日本のカルタを題材にした昭和30年(52歳)の≪柳緑花紅頒》、昭和31年に制作された谷崎潤一郎の小説の挿絵《鍵板画柵≫同じく《谷崎歌々板画柵》、昭和32(1957)年(54歳)の《群生の柵〉、

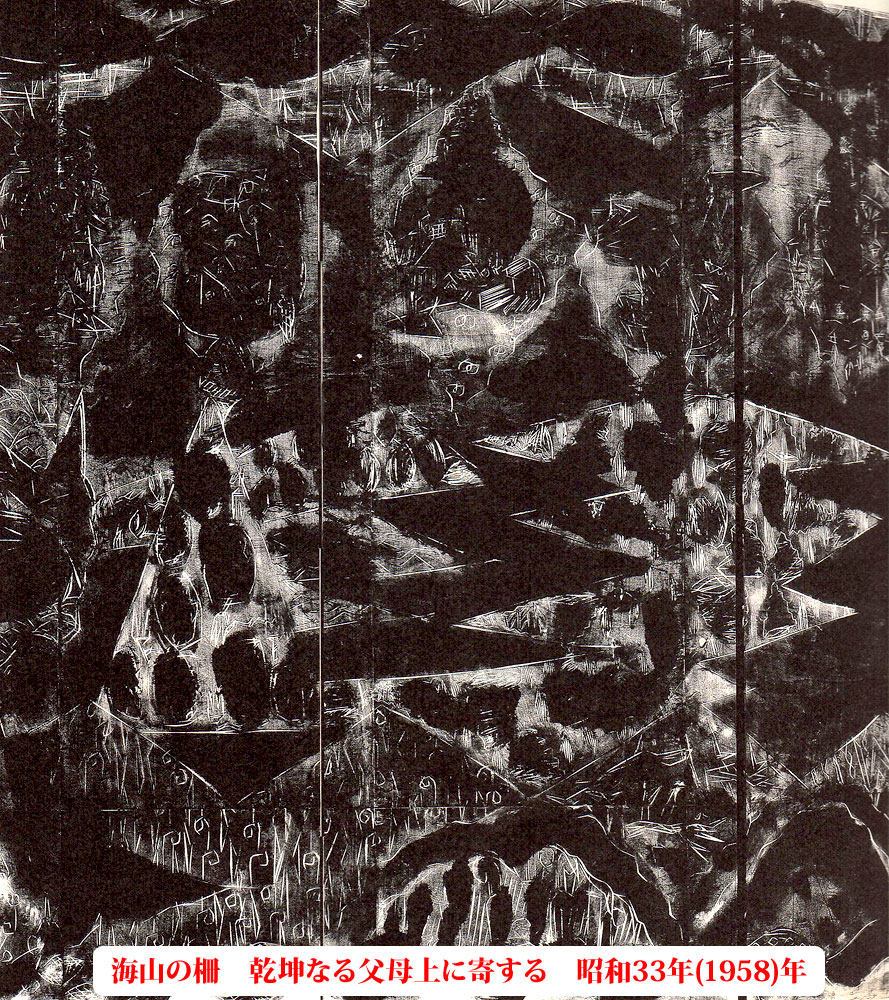

敬愛した洋画家・梅原龍三郎を粛える昭和33年(55歳)の≪龍原頌》と≪海山の柵・乾坤なる父母上に寄する》など、彼の彫刻刀は天地左右に休むことなく走り、一気に彫り続け、代表作の多くをこの時期に制作した。

しかし棟方志功の旺盛な、有り余るほどの制作意欲が急激に下降し、なぜか停滞の世界′に迷い込んでしまう。

この停滞期について字賀田達雄は「≪狩漁の柵》を作った時期以降に棟方が何か壁にぶつかっていたというようなことの確証はないが、昭和36年から昭和37年にかけての棟方の制作点数が落ち込んでいることは事実である」と独自の統計的な根拠をもとに推測している。

■棟方志功・ピカソ以後

棟方志功はこの停滞期に入る前の昭和34(1959)年(56歳)、最初のアメリカ旅行で見て以来、ピカソの≪ゲルニカ》を何度も訪れ、仔細に鑑賞し、その感動を膨らませ、やがて制作意欲が彼を包み込む日を、耐えて耐えて、ときには痛感して妻チヤ(「チヤの日記:未公開」)を困らせながら待っていたと推測される。つまり≪ゲルニカ》は棟方志功を停滞期へと誘い込み、苦しむだけ苦しませたのである。そして遂に停滞期を脱出する。いざ制作というときに棟方志功の心の中に燃えたぎっていた主題は、彼自身も実体験がないほど昔の青森地方の大自然の途方もないパワーであり、貧しさに苦しんでいた人々の姿であった。

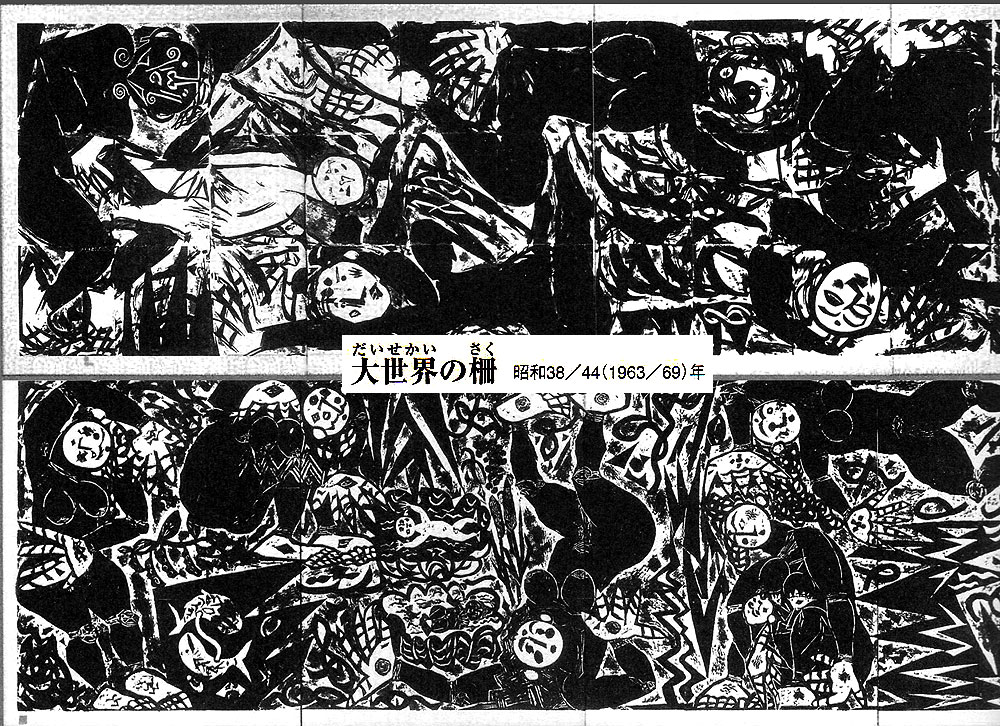

ピカソ以後の棟方志功は、2年間の停滞期を含めて昭和35年から昭和46年に彫られた題材の多くを故郷・青森に拠っている。例をあげてみると、改めてその多さに驚かされる。いずれも今泉篤男が指摘する“見事な肺活量の作品”である。帰国直後の昭和35年制作し、これまでの作風と比較すれば多少の変化が見られるが、デフォルメの域には達していない≪鷺畷(さぎなわて)の柵》(上図)にはじまり、日本の美のあり方を北の青森から南へ撃つと主張する昭和36年の≪花失の柵》、昭和38年(60歳)の≪大世界の柵乾坤》(下図)と、

津軽の人々の心の奥深い閣の部分を1枚のタブローで表現しようと試みた<恐山の柵〉、北津軽の古くは港町として栄えたが永享2(1430)年に起きた大津波にさらわれ、悲劇の古都を偲んだ昭和39年(61歳)の〈砂山の柵〉、

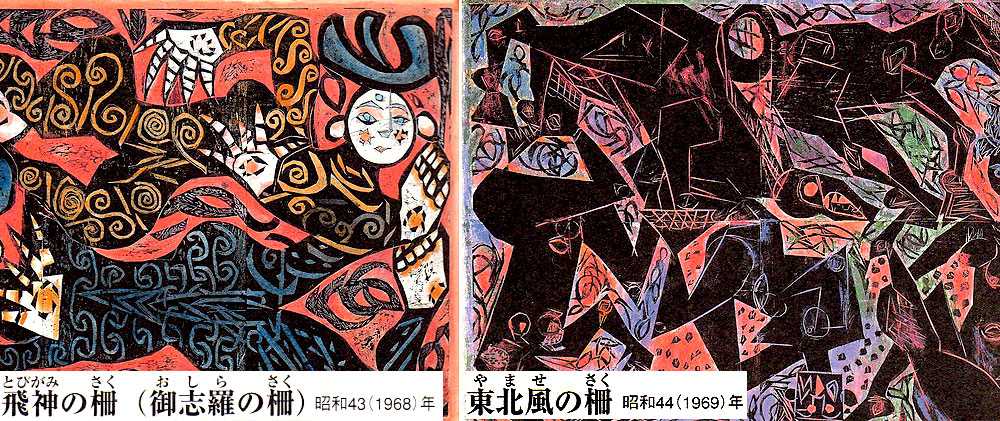

角ばった直裁な刻線によって女性の生命力が強調され、津軽地方の先住民だったアイヌを想わせる女性の唇のまわりに装飾がほどこされた昭和40年(62歳)の〈津軽海峡の柵〉(上図)、哀しい調べの4柵からなる昭和42年(64歳)の〈津軽三味線の柵〉(上図)、丹念に彩色された背景の赤は、棟方が秘かに意識していたピカソの赤であり、津軽の精神的風土の豊かさを暗示し、色彩表現、画面構成ともにタブロー志向の頂点を成し、棟方が特に愛蔵した作品と伝えられる昭和43年(65歳)の≪飛神の柵〉(下図左)と、

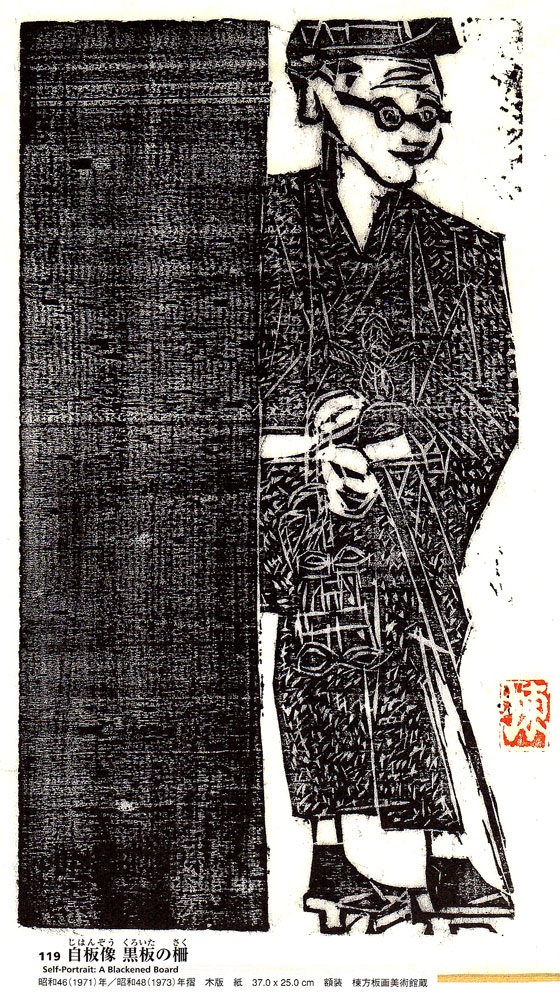

画面の外からも手がさしのべられている〈手に負う者達々》、東北の生活に必要不可欠の2頭の痩 せ馬と3人の男女像を陰刻し、直線で彫った鋭角的な輪郭と屈曲したポーズで苦しみや厳しさを語り、重い墨の色は恵みの少ない故郷、赤と群青での裏 彩色と赤、青、紫、線の4色で表彩色が施され、板画では究極とも言える巧み な色彩表現で、ピカソ以後の代表作と日される昭和舶年の≪東北風の柵〉(上図右)、三 角形と円錐形で構成された昭和46年(68歳)の≪八甲田山の柵〉、多くの文字とともに ≪列レニカ≫の題名も彫られている昭和47年の〈彪濃の柵〉事と、大作が続いて いる。しかもしっかりとした表現法でひとつの系譜をなし、独立している。かつ て仏教に主題のほとんどを求めた棟方志功はそこにはもういない。主題の選 択や技法も含めいろいろな意味で、ピカソ以前の棟方志功との訣別である。(*ただし《彪濃の柵〉の主題はインド・カジュラホに取材した作品)

現代日本を代表する洋画家・岡本太郎(1991−1996)は、著書F青春ピカソ』(新潮社昭和28年12月)において“画家にとってのピカソ”について「ピカソへの 挑戦権威破砕の弁証法」のページで次のように記している。

芸術家は対決によって新しい創造の場をつかみとるのだ。もっともまつ 強力な対決者を神棚に祀り上げてしまったのでは、この創造的契機はいき てい は失われる。拝脆・礼者は、知るや知らずや態のいい敬遠である。自しゅんれつ 動的な祀り上げによって、それとの峻烈な対決を回避し、消極的に己けいじじょうがく の卑俗な世界を守るのである。神棚に鎮座した形而上学的存在はまごう た下界を毒も動かし得ない。つまり相互は無縁となり、ともに新しい 現実に対してはまったく不毛なのだ。

さらに続けて、岡本太郎は「二つの峰」のページで正視しなければならない絶望的な障壁がある。それはピカソ芸術を支える二つの偉大な要素である。第一は彼の稀代の才能、超人的なうまさであり、第二には彼が新しい世代に否定されるのを待つまでもなく、何人よりもラジカルに己れ自身を否定し、革命的に創造しつづけて、常に芸術の先頭を進んでいるアヴァンギャルドだということだ。

棟方志功は4回のアメリカ旅行と1回のヨーロッパ旅行で、世界各地の美術館に収蔵されていたピカソの数々の作品を見て、挑戦への意欲をかきたてられていた。ニューヨークを訪れるたびに〈ゲルニカ》を見に出かけたのも挑戦への道程であるといえる。では、棟方志功はピカソの≪ゲルニカ〉に何を見たのであろうか。彼は、例の双眼鏡で絵のすみずみまで仔細に見つめながら画面を確認し、何時間もくゲルニカ》の前に立つ。棟方志功の独自の言語で評する‘‘布置をこころえたゲルニカ”とは、遠近法の否定として現れたキュビズムの結晶と言える絵画である。