■ 初期ピカソの足跡

■ 初期ピカソの足跡

ローラン・ル・ボン(パリ国立ピカソ美術館館長)

ステファニー・モラン(パリ国立ピカソ美術館館長補佐)

パリ国立ピカソ美術館館長補佐1973年、パブロ・ピカソが亡くなってから2か月後、アヴィニョン教皇庁で行われた彼の作品展は激しい非難を巻き起こした。そこに展示された絵画は「支離滅裂な落書き」であり、完全に才能が衰えた芸術家の姿を示すものだとも酷評された。ピカソが亡くなる前年に描いた《若い画家》は一種の自画像であるが、絵筆を大雑把になぞった感じのその画風は、最初期のデッサンとして知られる《ヘラクレス》(下図)とは全く違っていた。当時まだ9歳だったマラガ出身のピカソ少年は、描く対象の解剖学的実体がどんなものであるかを手探りしていたのだった。(1881年生まれ)

要するに、「晩年のピカソ」に対する手厳しい評価は、彼の伝記作者や近親者たちによって広く流布された「早熟の天才」というイメージとは対照的であった。

初期の言式作から晩年の絵画に至るまで、全部でう万点以上もの作品を残したピカソは、20世紀最大の多産な芸術家であったと言える。彼の少年時代からの芸術生活を考慮するなら、ピカソがこれほど大量に作品を生んできた理由が理解できよう。多種多様なミディアムを駆使した彼の作品群は、いかなる分類にも当てはまらないほど複維であった。そしてそこには、絶え間ないフォルム探求と力業とが早くも見て取れる。また、ピカソが過去や同時代の大家たちに関心を持ち、種々のテクニックに好奇心を抱いていた事実は、彼の後の作品の創造プロセスを読み解く際の手掛かりになる。

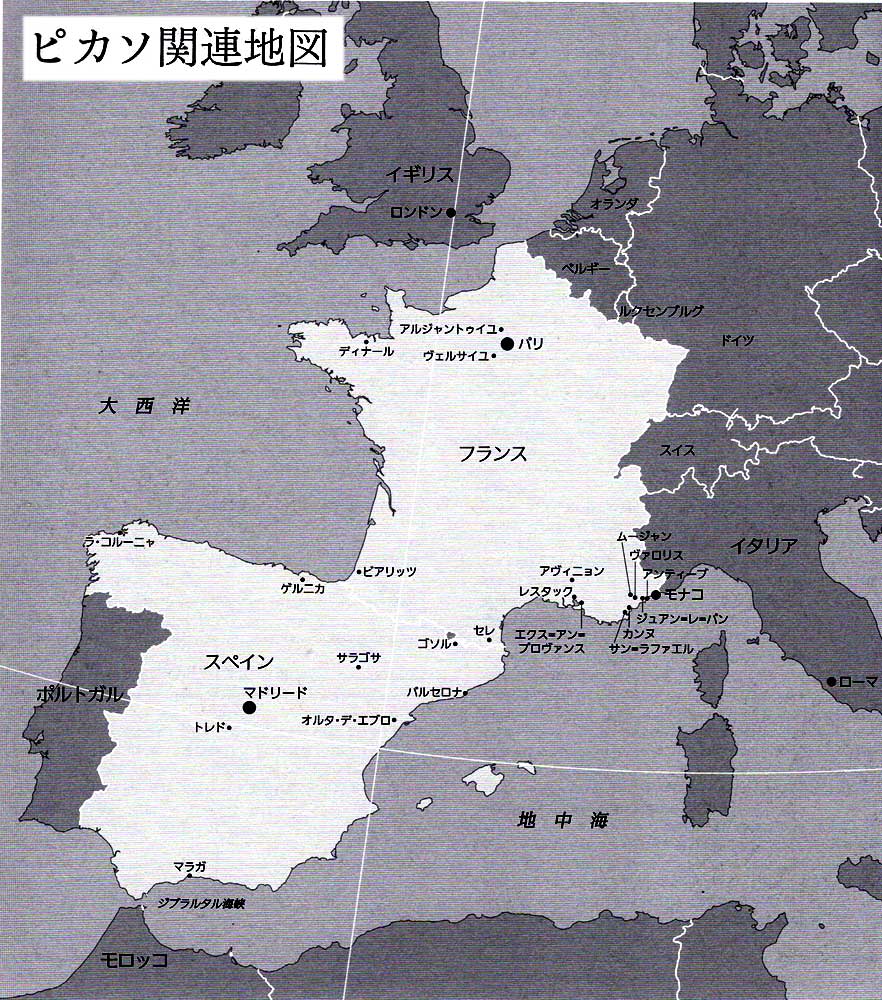

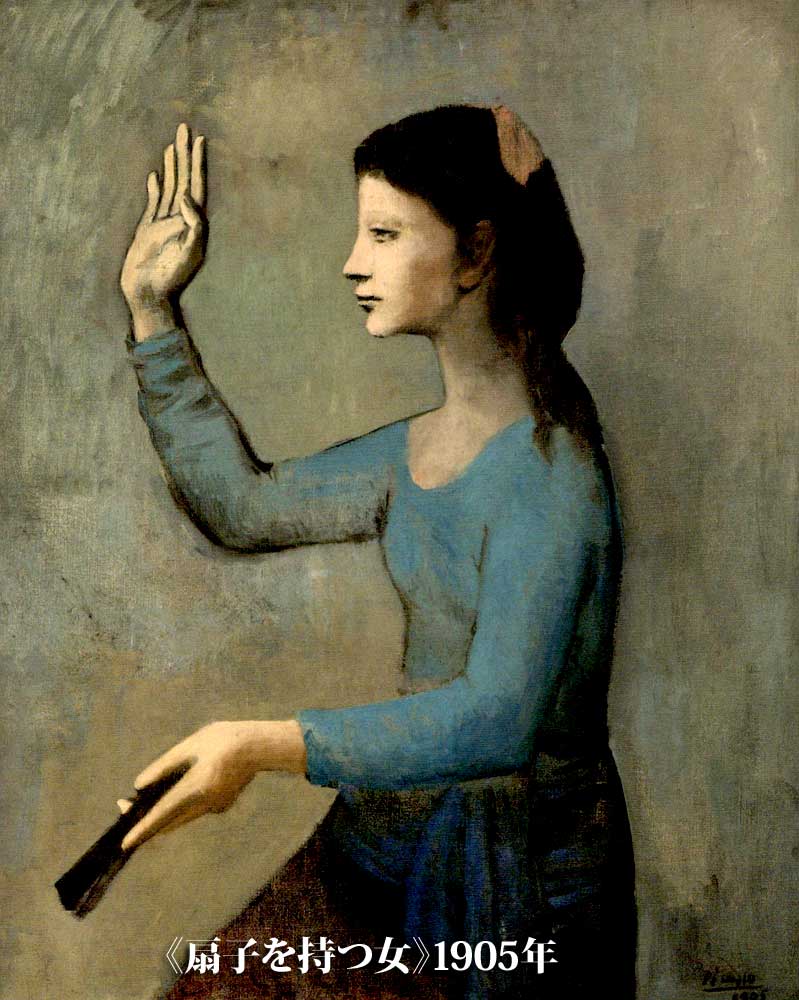

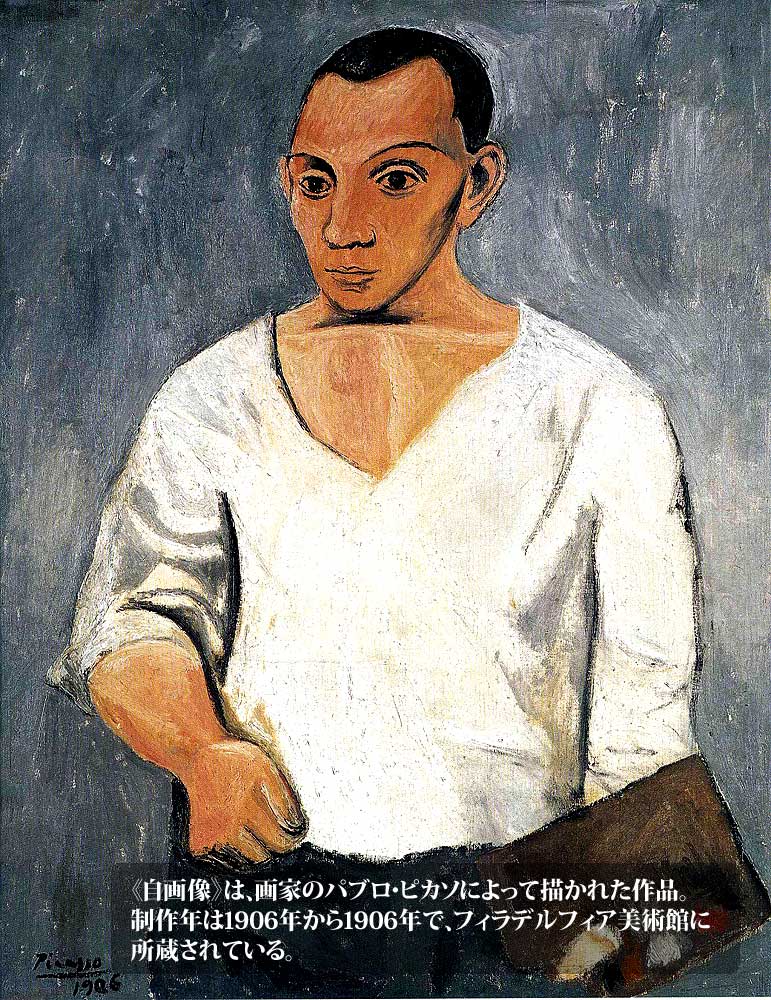

ピカソは思春期以降、自分自身のイメージの重要性を意識するようになったらしく、とりわけ自画像などで自分を演出して楽しんだ。ジャウマ・サバルテス・上図などの友人たちや美術評論家らはピカソが「神童」だと喧伝した。その才能を見抜いた美術評論家らは彼の作品を世に知らしめるために一肌脱いだ。ピカソは1892年11歳にラ・コルーニヤの美術学校に入学し、次いでバルセロナの美術学校に移り、さらには短期間ながらマドリードの美術アカデミーにも籍を置いた。1899年18歳以降になると個性的なスタイルを開花させ、1906年25歳には一旦絵画を描くのを止めて《アヴィニョンの娘たち》を準備する習作に専念した。すなわち、1892年から1906年までが、ピカソにとって美術修行の時期であったと考えられる。

ピカソの美術的素質は早くから芽生えていたようである。母親の話によると、彼は言葉を話し出す前から絵を描いていて、最初に発した単語は、スぺイン語の「鉛筆(ラピス)」を意味する幼児語「ビス、ビス」であったという。現在知られる初期のデッサンとしては、8歳ごろに描いた《ピカドール》のような闘牛シーンや鳩を表現したものが中心だった。それから数十年後、ピカソは自分の早熟ぶりをおどけ半分に強調し、上述の《ヘラクレス》 (1890年)を例に挙げながら、「わたしは子供らしいデッサンを描いたことが、まったくない」と公言している」。ピカソは当初、父親のホセ・ルイス・ブラスコ・上図右から美術の手ほどきを受けた。ブラスコはマラガ派の伝統に則って描く風俗画家であったが、その学校では中心的な存在になることは一度もなかった。

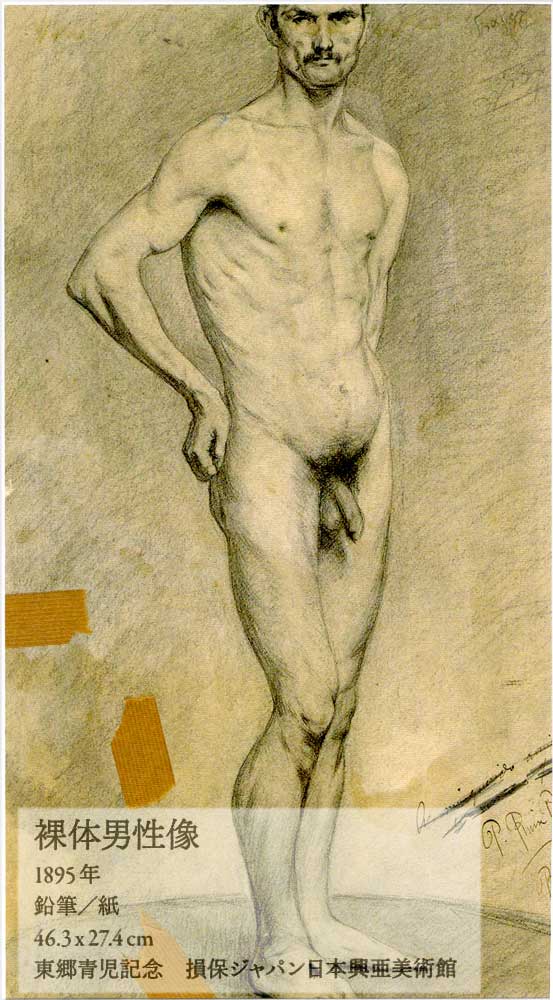

1891年10歳、この父親がラ・コルーニヤのダ・グアルダ美術学校で新たなポストを提示されたため、家族そろって当地に転居せざるを得なくなった。ピカソは同美術学校に入学し、デッサン、妄飾、人物素描、古代石膏像の模写などの授業を3年間受けた。この学校に通ったことによって、ピカソは初めてデッサンを学ぶここができた。ピカソにとってデッサンは、何を制作する場合ても役立つ実験手段として重要な役割を果たすようになる。

▶女性頭部石膏像のデッサン 1891年、ピカソの父ホセ・ルイス・ブラスコはスペイン北西部の大西洋に面した港湾都市ラ・コルーニヤのダ・グアルダ美術学校に職を得て、10月に地中海に面したマラガを一家で離れる。翌1892年9月にピカソは当地の美術学校に入学し、素描と装飾クラス、人体素描と古代彫刻の石膏模造素描のクラスで、画家になるための基礎的な技術を杓う年にわたって学んだ。1895年には父親がバルセロナの美術学校(通称ラ・リョツジャ)の教員になったために、再び一家で転之占居し、ピカソはこの年の9月にラ・リョッジャに入学した。

ピカソの場合、一般的にいう石膏デッサンの類は30点ほどしか残されていない。《女性頭部石膏像のデッサン》と《男性頭部石膏像のデッサン》は、ラ・コルーニヤ時代の末からバルセロナ時代の初めにかけて、13歳から14歳の時期の作品である。前者では女性の顔を4分のう正面になる角度から描いており、この角度がピカソにとってこの像がもっとも魅力的に見えたのであろう。石膏像の形を正確かつ緻密に再現していることはもちろんのこと、背景は明暗をほとんどつけてはいないが石膏像が置かれている空間も十分感じられる。あごの下から左耳にかけての部分に典型的に見られるような、影の中の明るい部分も正確に再現されている。このデッサンに特徴的なのは、現実には存在しない輪郭線をかなりはっきりと引いていることである。また、頭髪や瞼、鼻頭には白のハイライトを加えている。

当時、裸体写生や石膏模写を中心にして彼が残した数多くの習作は、その後のピカソの芸術において、人間の姿こそが中心的な位置を占めていくことを予知するものであった。その中の<石膏トルソの習作》を見ると、光と影の作用を巧みに利用した演出効果とその力強さに圧倒される。.また、少年時代のとカソが家族のために作成した絵入り新聞『ラ・コルーニヤエ′7ト′り′′テ′~』や『育と白カニ7′/1ノムん7〝r〃』は、彼が早くからユーモアと風言二のセンスを持っていたことをよく示している。

1895年、ピカソの妹コンチータ(コンセプション)が亡くなった。このことはピカソの心に長く傷を残すことになる。彼女の死後まもなくして、父親ドン・ホセがバルセロナの美術学校に転勤になった。そのため、一家は大西洋沿岸の街ラ・コルーニヤからバルセロナに移住したが、夏の間はマラガで過ごした。

ピカソは、彼の最初の「パトロン」である叔父サルバドールから与えられたアトリエで、伝統的な技法を駆使して複数の肖像画を描いた。そのうちの《裸足の少女》(1895年)や《ベレー帽の男》(同年)は、モデルの本質的な特徴を把握するピカソの能力を如実に示すものだ。イギリスの美術史家ジョン・リチャードソンはこの2作を、ピカソの最初の本格的な傑作であると評している。ラ・コルーニヤのレアル通りのショーウインドーに展示されたこれらの絵を見た地元の新聞記者は、作品の成熟ぶりを力説して次のように述べた。

「その仕上がり具合にはまことに思い切りのよさが現れている。まるで経験豊富なアーティストが絵筆をふるったかのようで、とても駆出し者の手になるものとは思えない」。

バルセロナでは、美術学校ラ・リョッジャの入学試験に見事な成績で合格した。ピカソはほとんどの生徒より年が若かったがすぐにクラスに馴染み、カタルーニヤ人マヌエル・バリヤーレスと親しくなった。バリヤーレスは後に美術評論家ピエール・カバンヌのインタビューに答えて、若きアンダルシア人ピカソの「強い個性」を追想している。なるほど、1896年にピカソが描いた3つの自画像には本人の確固たる個性がにじみ出ている。彼はそれらの自画像の中で自分にさまざまな役どころを割り振り、しかつめらしい顔つきをしたり、かつらを被ったり、ばさばさの髪をしたりしている若者を表現した。

アメリカ人写真家デイヴイッド・ダグラス・ダンカンは、ピカソのカンヌの別荘ラ・カリフオルニーで、顔に仮面を付けた本人の写真を複数撮っている。それらの写真が裏付けているように、ピカソの変装趣味は生涯続いた。そして、彼と親しく交際した人たちの誰もが印象付けられたピカソの強い視線は、既に初期の肖像写真にもはっきり見て取れる。

その同じ年、ピカソは父親に勧められて、最初のアカデミズム絵画の大作《初聖体拝領》上図右を制作した。この絵はいささか型にはまった場面描写にもかかわらず、登場人物に対する作者の優れた観察眼が認められる。ピカソはその後もアカデミズム絵画の道を進んで、翌1897年に《科学と慈愛》(下図)を描いた0この《科学と慈愛3〉はマドリードの官展で選外佳作を受賞し、マラガの県展では金賞を獲得している。

1897年9月16歳、ピカソはマドリードの王立サン・フエルナンド美術アカデミーに入学してこの街に居を定めた。しかしピカソは、上記のように自分の作品が好評価を得たにもかかわらず、これまで受けてきたアカデミックな美術教育から脱却して、流行のモダニズムの様式に適合して行きたいと考え始めた。彼はマドリード留学中にそうした思いを強め、ほどなくして学校の授業に出席しなくなった。この点に関して、ピカソは数年後、「芸術においては、父親殺しをしなければならないのですから」とジョン・リチャードソンに吐露している。

このように、ピカソは自分の過去の知識や実績をあらためて問い直すことができる能力を示した。だがその一方で、ピカソは美術の巨匠たちの作品研究を非常に重視し続けた。この点は、ピカソがプラド美術館やトレドに足繁く通った事実が証明している。彼はプラド美術館でベラスケスやゴヤを初めて鑑賞し、トレドではエル・グレコの絵画作品に感銘を受けたのだった。

1898年17歳、ピカソは友人マヌエル・パリヤーレスの生まれ故郷オルタ・デ・エブロに滞在して自由な時間を過ごすなかで、美術学校から完全に離れる決心をした。実際、1899年18歳・三月にバルセロナに帰ってからは学生生活に終止符を打ち、「プロの画家としての生活」のスタートを切った。そして、居酒屋〈四匹の猫〉を溜り場にしていたカタルーニヤの「モデルニズム」のグループと付き合い始めた。この〈四匹の猫〉は、モンマルトルのキャバレー〈黒猫〉に着想を得たものである。

地方趣味の興隆、米西戦争(1898年)17歳におけるスペインの敗北、社会的騒乱等のさまざまな動きが生じるなかで、ピカソは哲学者ニーチェ、作家ワイルド、詩人ヴュルレーヌ、作曲家ワーグナーなど、新たな芸術傾向や思想の混交に触れるようになった。当時の友人としては、複数の前衛雑誌に寄稿していた肖像画家ラモン・カザス、テネブリスム(明暗対比画法)的な気質で絵を描いていた画家サンティアゴ・ルシニョール、エル・グレコの再評価に尽力していた文筆家ミケル・ウトリーリョ、さらには、社会問題を告発する意味合いの強い作品を描いていた画家イジドラ・ヌネイなどがいた。

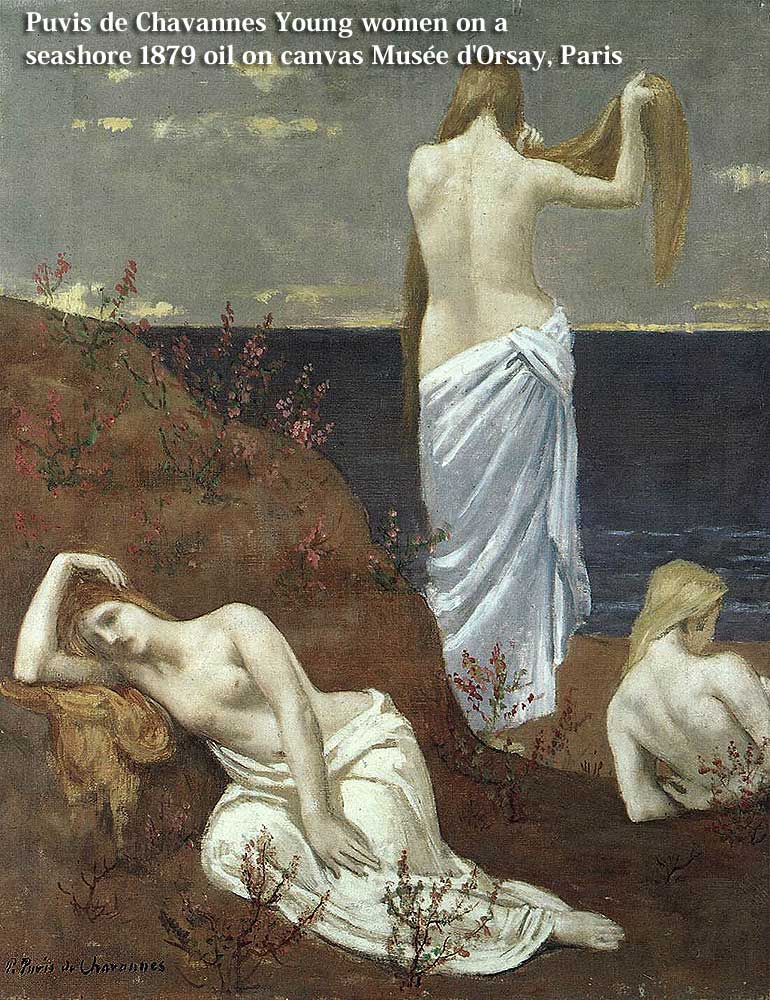

こうした友人たちと交流するうちに、ピカソはアカデミックなイリュージョニズムを捨てて、曲がりくねった黒の太い輪郭のデッサンを描くようになった。そこには、自分が受けたさまざまな影響を自家薬籠中の物にしてしまうピカソの能力が既に現れている。その頃描かれた《臨終》などの諸作品は、スタンラン、トウールーズ=ロートレック、及びムンクを同時に彷彿とさせるだけでなく、引き伸ばすようなタッチからエル・グレコの影響も暗示している。

1900年19歳2月、〈四匹の猫〉で開かれたピカソの初めての個展では《最期の瞬間》と並び、テレビン油で色付けして描いた仲間たちの肖像画も展示された。これらの肖像画は、ピカソの今後の創作プロセスを構成していく一連の仕事の始まりを告げるものであった。一方、バルセロナのボヘミアンたちとの交流も、ピカソにとっては新しいテクニックや諸活動に目を向けるきっかけになった。この結果、友人の版画家リカルト・カナルスに教わりながら版画制作に挑戦したり、画家イジドラ・ヌネイとともに風変わりな作画方法を実験したりした(擦り切れたような様相をデッサンに与えるため、デッサンをフライパンで揚げる「揚げ絵」の手法など)

ピカソの芸術中、最も評価の高い「青の時代」の最後、1904年23歳に制作された作品。友人の画家リカルド・カナルスから銅版画を学んだピカソは、新品の銅板が高価だったため、彫刻家・画家のジュリオ・ゴンザレスが既に使用した亜鉛板を用いて、本作品を含む18点 の版画を制作した。一連の作品に芸術性を見出した美術商ヴォラールは、1913年、15点の原版を買い取り(内1点は版の状態が悪く破棄)、メッキ加工を施し、『サルタンバンク』シリーズとして出版した。初め和紙で30部弱が刷られた「貧しき食事」は、後に250部限定でヴァン・ゲルダー紙に刷られた。

.jpg)

1901.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)