■第3章:空間とのコラボレーション素材としての空間

■第3章:空間とのコラボレーション素材としての空間

野中明(長崎県美術館学芸員)

1930年54歳代初頭から半ばにかけて、ゴンサレスは主に二つのそれぞれ異なる傾向を持つ造形言語を発展させて行く。

▶ 一つは金属板の面により空間を囲い込むことによってボリュームを生み出そうとするものであり、

▶ もう一つは金属のロッド( 棒、竿状のもの)を溶接し繋ぎ合わせながら空間に配置・展開させることにより、まるで空間にドローイングを施すように線的な効果を得ようとするものだ。

後者のスタイルはゴンサレスの残した言葉になぞらえて「空間の中のドローイング」と呼ばれている。しかしそのいずれにしても、ゴンサレスが生み出す作品は従来の石やブロンズの彫刻のような物質的なマッス(量現任)を伴う閉じられた形態ではなく、空間に開かれた構造を持っている。

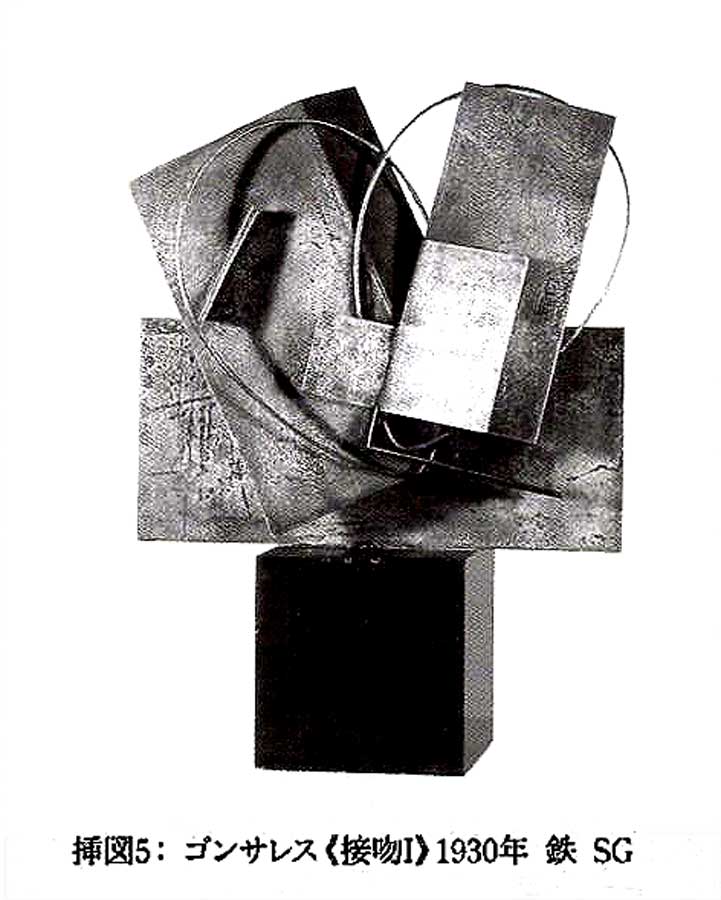

1930年、ゴンサレスは注目すべき二点の作品《接吻I》(上図左)、《アルルカン/ピエロ、あるいはコロンピーヌ》(上図右)を制作する。線材で輪郭づけられた恋人たちの二つの卵形の頭部が顎と頬の部分で重なり合いながら一つのハート形を形成する前者は、ゴンサレスの作品としては珍しく顕著な幾何学性を示しており、同時代の構成主義の造形との親和性を明らかにしている。一方で、ハート形の内に重なりあう二つの頭部のアイデアの源泉は、ピカソの作品、特に1928年にゴンサレスとのコラボレーションにより生み出された《頭部》(下図)に求められる。

二つの顔が可逆的な地と図の関係のもとに重なりながら一つの全体をかたちづくるというこのアイデアは、ゴンサレスの以後の作品にも採用されることになる。また、はっきりとした正面性を持つこの作品は基本的にこれまでのレリーフやマスクの延長線上に位置するものだ。しかし、ここでは対象を線の要素と面の要素に分離し、それらを組み合わせることにより全体が構成されていることに注目しておこう。この作品と同様、対象を線的要素と面的要素に分離し再統合することによって構成された作品に、ゴンサレスの初の等身大の作品であり代表作の一つの《髪を(梳くしけず)く女I》(下図左)がある。

一方、《アルルカン/ピエロ、あるいはコロンビーヌ》はゴンサレスが生み出した初めての三次元彫刻と言って良い作品だ。これはゴンサレスとピカソのコラボレーションの総括であるとともに彫刻家としての彼の自己形成の頂点であり、以後の作品の出発点となる作品であると言われている。また、1926年50歳から30年60歳の間にピカソが描いたアルルカンをモデルとする数点の絵画との密接な関係も知られている。この作品を構成するのは内側に空洞をはらんだコップのような形、顔や衣装のほとんど記号化された形を切り抜いた面、そして腕その他判読不能な線形である。ゴンサレスは対象の姿を前章でみたような独特の抽象化によって捉え、各要素に分離し、それらを組み合わせることでアルルカンのおどけた仕草とある種の不気味さを表現したこのユニークな作品を一つの「構成体」として提示している。この意味でこの作品もキュビスムの絵画(キュビスト絵画)の延長にある一種のキュビスト彫刻と捉えることが可能だろう。しかし、前章で見た作品と様相を異にするのはコップ状の金属板で囲われた空洞の存在である。ピカソに捧げられた「彫刻家ピカソとカテドラル」においてゴンサレスは次のように語っている。

「カテドラルの尖塔のみが我々の魂がそこに吊り下がり安らう天空の一点を指し示すことができる。/夜の不安の中、星たちは空に希望の点を示してくれる。同じように、この不動の尖塔も我々に無数の希望の点を指し示している。無限の中に在るこれらの点こそが『空間に描く』というこの新しい芸術の先駆者である。/ここで解決されるべき真の問題とは、単に美しく、全体として完全なバランスを持つ一つの調和のとれた作品をつくろうと望むことだけではない。断じてそうではなく、それを物質と空間の結合によって獲得すること、現実の形態と想像上の形態、すなわち確定された点あるいは穿孔によって生み出され、またはそれらによって示唆される想像上の形態との融和によって獲得すること、肉体と精神がそうであるように、それらを混ぜ合わせ、互いに不可分なものとするための愛の自然法則に従うことで獲得することである」(/は改行)。続いて、彫刻の外形的な輪郭とマッスとの関係を述べる箇所でゴンサレスは「そうして、我々の素材は空間となる」と記す。

恋人たちII 1932-33年頃 ブロンズ(鋳造)鉄(鍛造、溶接)

<恋人たち》の二つのバージョンは、マスクというジャンルと、空洞が生むボリュームとを組み合わせようという試みに由来する。ここでの試みは二つの顔と頭蓋骨の組み合わせである。《恋人たち》において、両者はまだ完全に統合されておらずキスのモティーフが表された面は空の筒の口か.三.まみ出している。一方、この第ニバーノーヨンでは、二人の横顔を表す面は完全に笥の緑と一致している。 これまで見てきたように、《恋人たち》の着想の源はピカソの作品だ。だがキスのモニィーフの系譜はさらに年代を遡り得る。彫刻ならブランクーシの《接吻》(1907−08)、ドランの《男と女》(1907)の石彫、ロダンの<妄吻》(1886)を挙げてもいいかもしれない。

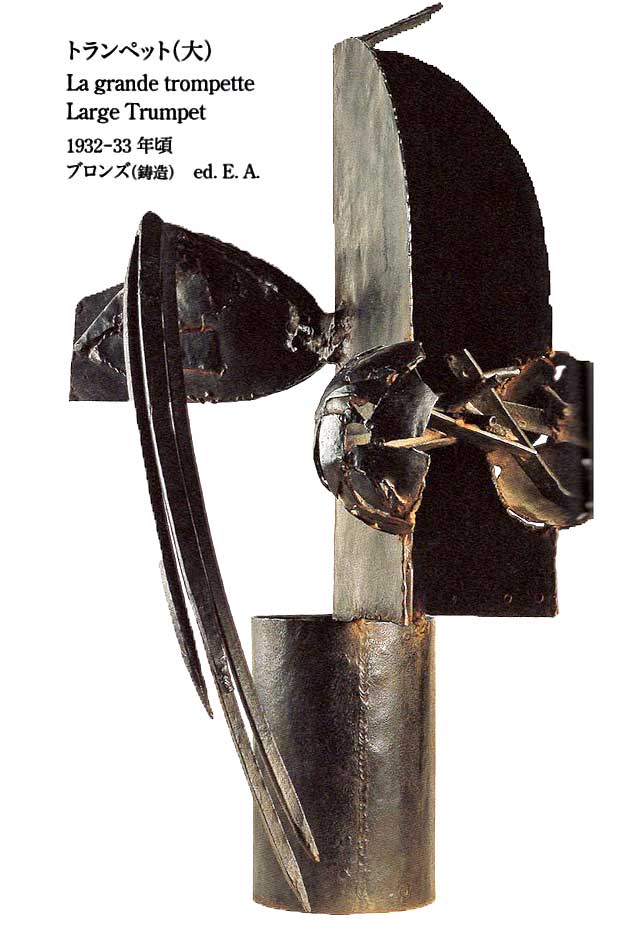

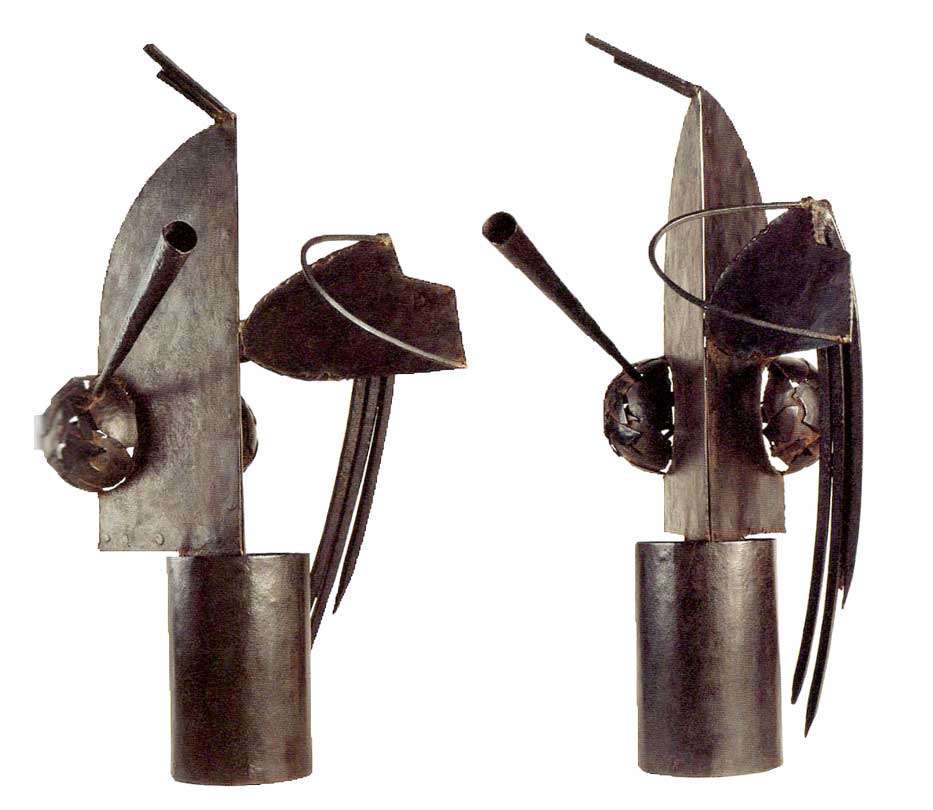

トランペット(大)1932−33年頃 ブロンズ(鋳造

本作は、アメリカで初めて受容されたゴンサレス作品として特別な役割を果たした。1936年、ニューヨーク近代美術館で開催された名高い「キュビスムと抽象芸術」展で展示されたゴンサレスの二点の作品のうちの一点が、本作の鉄の原型だった。ただし同展のカタログでは、《頭部》という短い題名で登場する。20年後、アメリカの彫刻家デイヴイッド・スミスはこの作品を彼の原稿の挿絵として選択した。文中でスミスは、ゴンサレスを彫刻における新しい伝統の開拓者として賞賛したが、おそらくそれは本作が他の作品よりも明確に「抽象的」に思えたからだろう。 本作の形を読み解くのは難しい。なぜなら本作は、空間における頭部というモティーフの、非常に多義的で複雑な展開を示す作品の一つだからだ。解読するには、作品の周りを歩き、様々な観点から見なければいけない。様々な解釈があるが、現在のところ、本作は女性の頭部だと考えるのが妥当であるようだ。角度のつけられた2枚の面が顔をなし、一方の面には昆虫の目に似た複眼があり、もう一方の面には髪の毛が垂れ下がっている。正面と横顔とが同時に作られているために、こうした非対称性が生まれるのである。他方、鉄の断片から作られた半円が二つ溶接されているが、これらは同一一要素の繰り返しである。正面から見るとばらばらのコブのように見え、女性の胸部を思わせる。しかし背後から見ると、一つの球体が二つに引き裂かれたものだとわかる(それらは鉄の切れ端によって繋がれている)。この引き裂かれた半分という考え方は、キスのモティーフについての新しいバリエーションとして再構成されることになる。

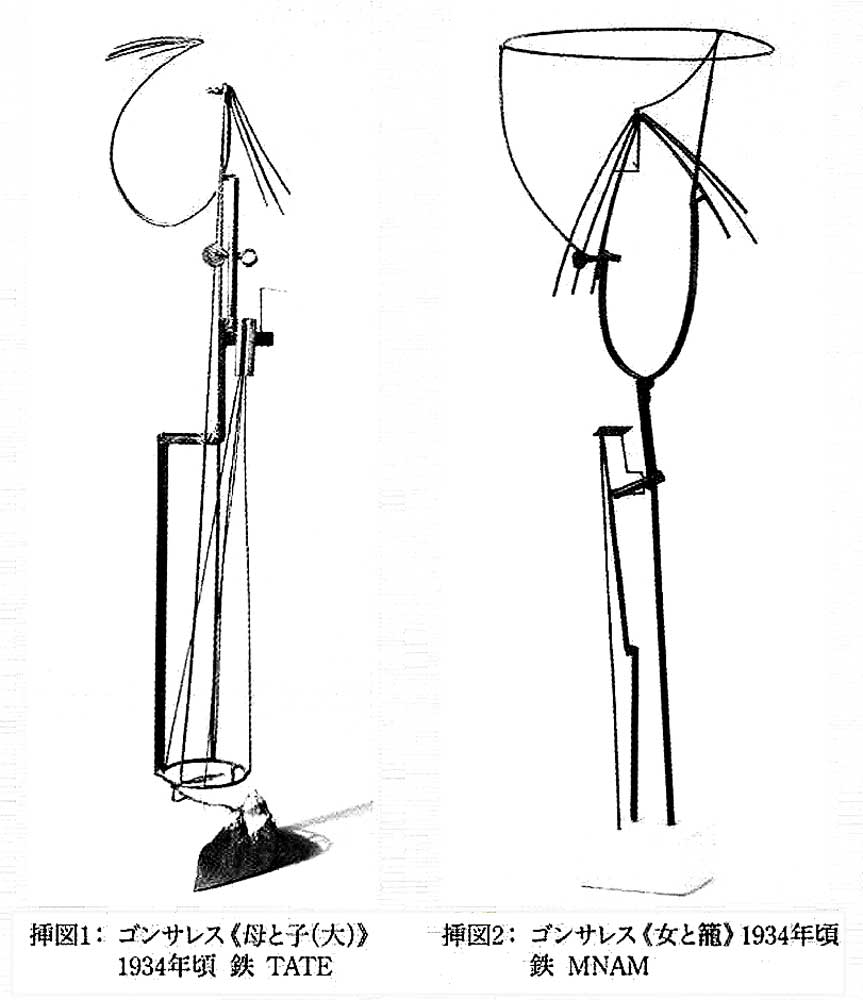

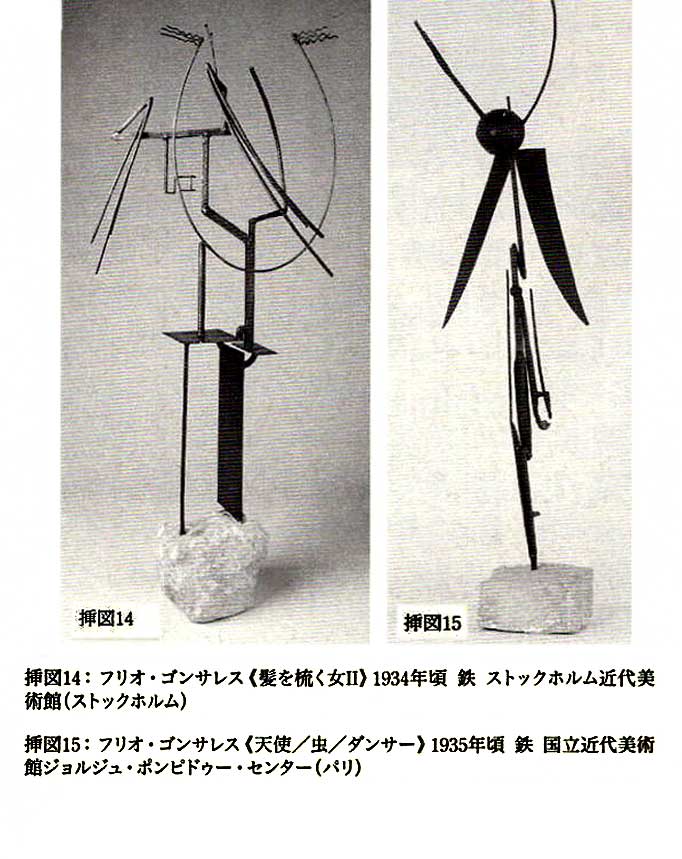

ゴンサレスのこの言葉に照らすと、コップ状の金属板によって囲われた空洞は、空間を金属と同等に作品を構成する積極的な素材として、それ自体で一定のボリュームを持つ実体的な素材として扱うことの一つの試みとして捉えることが可能だろう。そしてこの囲われる空洞は《恋人たちI》(上図左)、《恋人たちII》(上図右)、《トランペット(大)》(S−24)その他の作品においても引き続き作品の重要な構成要素となる。一方で、《アルルカン/ピエロ、あるいはコロンビー》の顔や衣装は文字通り空間を「地」とする「図」として、余白としての空間との関係においてその形が規定される。これは二点の「恋人たち」において空洞のドームの前に配置される恋人たちの顔、金属板と空間との相互規定的なネガ/ポジの関係において出現する図式的に記号化された(性行為をすら連想させる)二つの顔へと展開する。ここではまさに「愛の自然法則」によって「物質と空間」「現実の形態と想像上の形態」を分離不能なものとして結合させるというゴンサレスの言葉が、その字義通りに実現されているのだ。 <アルルカン/ピエロ、あるいはコロンビー》においては線、面、そして囲われた空洞という各要素によって作品を構成したゴンサレスは、1934年から翌年頃にかけて「線」に力点を置いたまさに「空間の中のドローイング」と呼ぶべき作品を続けざまに制作する。

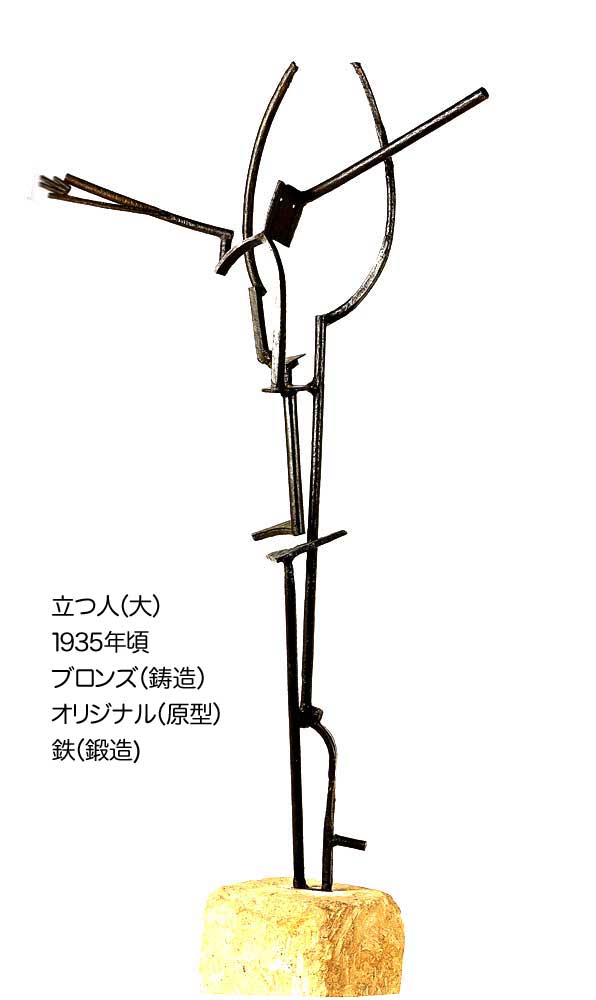

《母と子(大)》(上図左左)、《女と籠》(上図左右)、髪を(梳(くしけず)く女II》(上右図)、そして《立つ人(大)》(S−29)p95等がそれにあたる作品だ。様々な長さや太さの鉄のロッドを溶接しつつ、視覚的な透過性を持った構成体としてかたちづくられるこれらの作品は、ゴンサレスのキャリアにおいて最も重要な作品群の一つと位置付けられている。

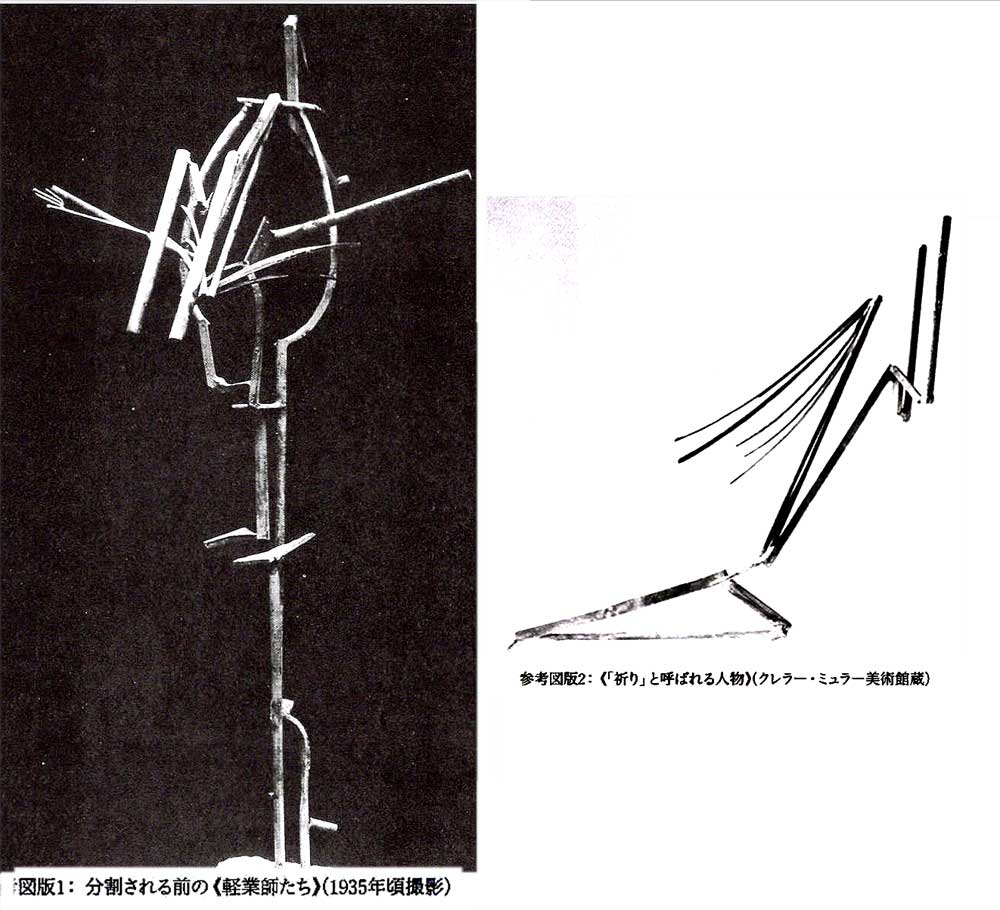

本作は1936年、パリのジュ・ド・ホームでの「スペイン現代美術展」に展示された《軽業師たち》をもとにしている。《軽業師たち》は立像と逆さ吊りの像の一対で構成されていたが、ゴンサレスは後に逆さ吊Fの像を切り離して向きを変え《「祈り」と呼ばれる人物》という題名で発表した。残った立像で本作ができ、同時期には《母と子(大)上図》など関連した作品が他にも制作されている。それらと同様、この人物は細くまっすぐな鉄のバーで構成された足場のようであり、大きな三日月のごとく逆アーチに曲げられたバーを頭に頂いている。線のみによる、非物質化された、透明な図式であり、ゴンサレスが「空間のドローイング」と呼ぶ彫刻概念の典型的な表現の一つである。

本作が見せる針金状の、かつ垂直方向の構造は、「アンテナ」を思わせる昆虫の触覚(これはゴンサレスの制作に重要な影響を与えた)にも見えるし、ラジオのアンテナにもなぞらえられよう。この触覚/アンテナはゴシック的な理念、すなわち先人たちによる神秘主義の最後の復活ともいえる。ゴンサレスは以下のように語る 「カテドラルの尖塔のみが我々の魂がそこに吊り下がり安らう天空の一点を指し示すことができる。夜の不安の中、星たちは空に希望の点を示してくれる。同じように、この不動の尖塔も我々に無数の希望の点を指し示している。無限の中に在るこれらの点こそが『空間に描く』というこの新しい芸術の先駆者である」

▶再びゴンサレスの言葉を引用しよう。

「一体の女性の彫像もまた、あらゆる方向、あらゆる角度から見られるべき一人の女性と捉えることができる。彼女はひとつの自然の表象である。/しかし、ある特定の仕草で彼女がオリーブの枝を持っていれば、彼女はもはや一人の女性ではなくなる。彼女は平和の象徴となる。彼女が象徴となったなら、その周囲を歩き回ってはならない。オリーブの枝が見えなくなるや否や、彼女は再び元の一人の女性に戻ってしまうからだ。このように、完壁なものと考えられていた古典彫刻も、それが中身の詰まった固体を素材とするが故に実際は完璧ではないのだ」。

ゴンサレスはここで言及されている古典彫刻とは異なり、鑑賞者の視点の移動に伴って姿を変えつつも、その象徴的な同一性を決して失わない彫刻の実現を目指した。そしてそれに対する究極の答えの一つとして、視線の透過を許すこの魅力に満ちた作品群の構造を生み出したのだ。これらの作品における線形は、空間の中に描かれた実体としての鉄のドローイングであると同時に、ある一定の形、一定のボリュームを持つ塊としての空間を実体的に現前させる「しるし」ともなる。逆に、その空間の塊の存在こそが鉄のドローイングの軌跡を規定していると捉えることも可能だろう。「空間に描く」というコンセプトの一つの極みであるこれらの作品は、まさに「物質と空間」との不可分な関係によって成り立つものなのだ。

ピカソとのコラボレーションにおいてゴンサレスが体得した金属直付け溶接によるアサンブラージュの手法は、空間を鉄と等価の素材とするという彼のコンセプトを伴って、20世紀の彫刻の展開に大きな可能性を開くことになる。 (野中明)

■第4章:石の頭部量塊をめぐる試行

1930年54歳代中盤の数年間、ゴンサレスは鉄の作品の制作と並行して一連の石の頭像を生み出している。これらの頭像に使用されている石のほとんどは、ゴンサレスがよく長期の休暇を過ごしていたパリの東方、セーメ=エ=マルヌ県モンティヨンの彼の田舎家の付近で採られたものだ。自然石であることと彫刻作品であることとの間の決定不能な領域に置かれているように見えるこれらの作品は、ゴンサレスのキャリアにおいて非常に謎めいた存在とされている。本章では石彫を原型としてブロンズ化された作品および石のオリジナル作品1点を紹介する。

ゴンサレスは2点の石の頭像を1933年57歳のサロン・デ・シュルアンデパンダンに出品してもいる。作品の固定は不可能ながら、その時点では既にこの一連の仕事が開始されていたと考えるのが自然だ。前章で見た通り、この時期の彼の鉄彫刻は空間を鉄と等価の素材と見なしつつ両者の結合によって作品を生み出すというコンセプトに基づいて制作されていた。やがてそれは、その一つの究極形としての「空間の中のドローイング」と呼ばれるスタイルを生み出すに至る。一方で、本章に見る石の頭像はその造形の方向性において「空間の中のドローイング」とは対極に位置するものだ。一見して知られる通り、これらの作品は物質としてのマッス(量塊性/質量)をことさら強調するものであるからだ。1930年代半ばのゴンサレスは、この両極の道を同時に歩んでいる。

石の頭像においてゴンサレスが何を志向していたのかということについては、先述のサロン・デ・シュルアンデパンダンにおける展示方法についての証言が一つのヒントを与えてくれる。その会場において2点の石の頭像は台座にではなく、4本の杭にひもを渡した方形の結界に囲まれた床の上に直接置かれていたというのだ。これらは恐らく《横たわる男の頭部−モンティヨン》(上図)のように、横たえられた頭部の石彫ではなかったかと推測される。それとは逆にゴンサレスの自宅、あるいは展覧会において、彼の鉄の作品は不安定なほど細く背の高い台座に置かれていたことを当時の写真から知ることができる。夜空の星々がかたちづくる星座を示唆しながら、ゴンサレスは彼の生み出そうとする芸術、「空間に描く」という新しい芸術の先駆者を、カテドラルの尖塔が指し示す無数の希望の点として書き記した。高い台座に置かれる彼の鉄彫刻を天体に属する存在と捉えるならば、床の上に直接置かれた石の頭像は大地、あるいは地下に属する存在であると解釈することも可能だ。石の頭像は静寂の中で自らが生まれ出でた地中の昏(くら)さに同化しようとしているかのようだ。

ゴンサレスはそのテキストにおいて「彫刻家は作品に最大の力と美を与えるためのマッスの感覚を作品に留めるために、作品の外形に意を払わなければならない」とし、「よって彫刻家が彼の全ての努力、全ての想像力、全ての科学を注ぐべきはこのマッスの中心であり、そうすれば作品の力は決して弱められることはない」と語る。これは空間も一種のマッス、あるいはマッスの感覚を持つことができるという文脈で述べられる言葉ではあるが、彫刻家が意を注ぐべきはマッスの中心であるという彼の発言はこの物言わぬ石の頭像を読み解く鍵となるだろう。閉じられた固体の塊としての石の頭像と、開かれた構成体としての鉄の作品とは、その「マッスの中心」へと向かうゴンサレスの眼差しにおいて重なりあう。しかし「石の彫刻に穴は必要なし)。空間と関係する作品には穴は必要だ」とする作家の言葉通り、石の頭像たちは空間との関係を拒否しつつ自らの存在の重みの内に沈み込んで行く。(野中明)