■序論

■序論

■未来派メトロポリス

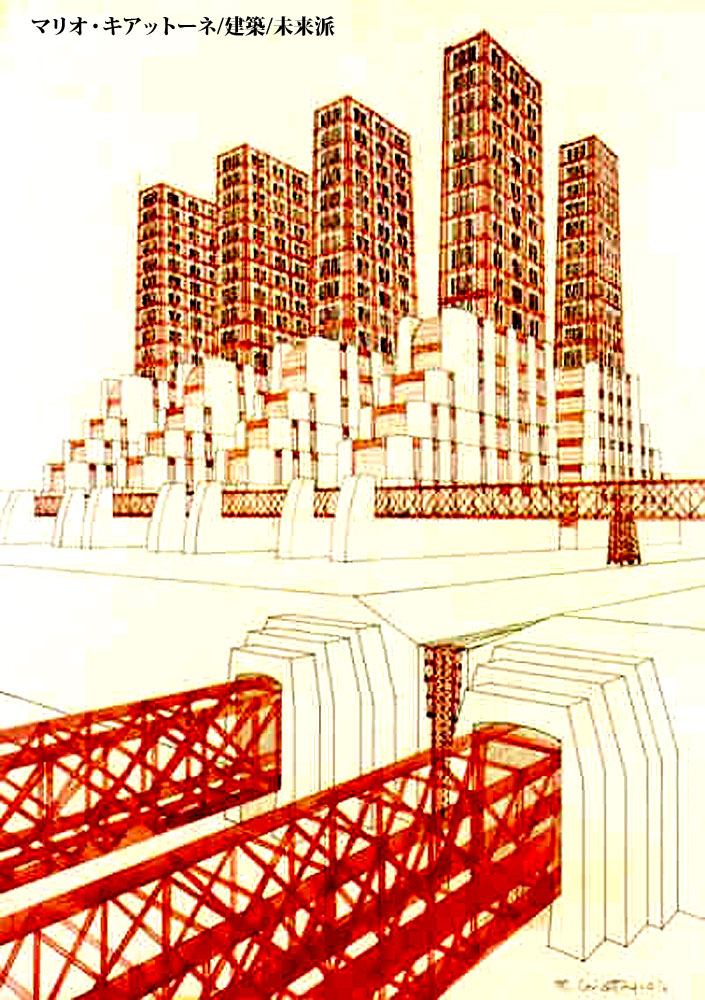

未来派的な想像力の近未来指向型のユートピア、その最も先端的な刺激を示すものが、未来派のメトロポリス像である。それは、未来派の個々の革新的な活動や、新しい感性と新しい精神状態を形成しようとするその様々な活動に、総合的な枠組を提示するものであった。

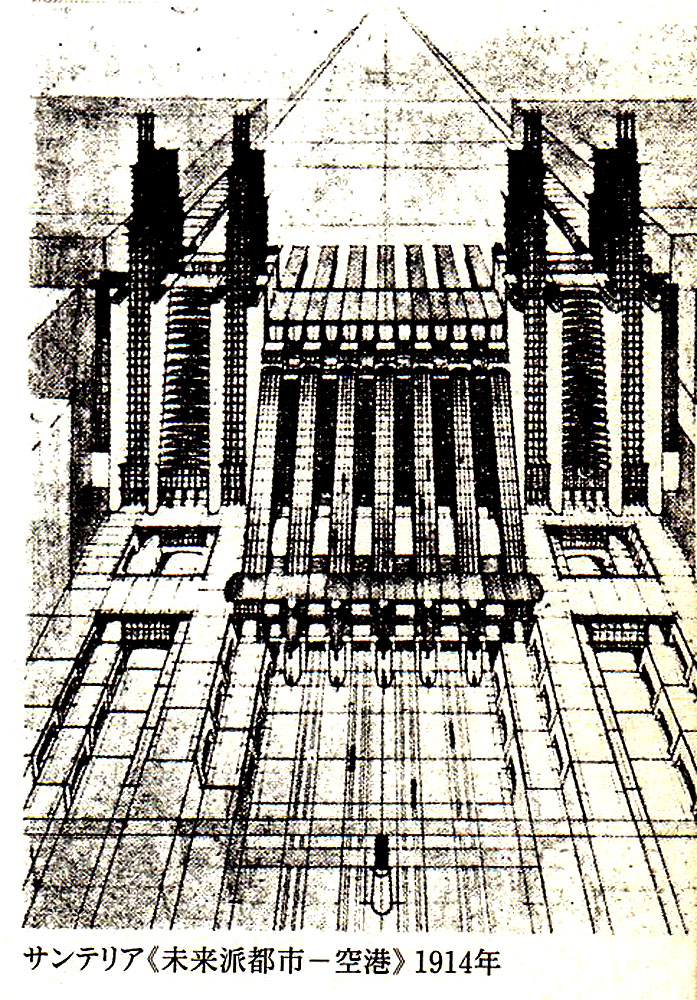

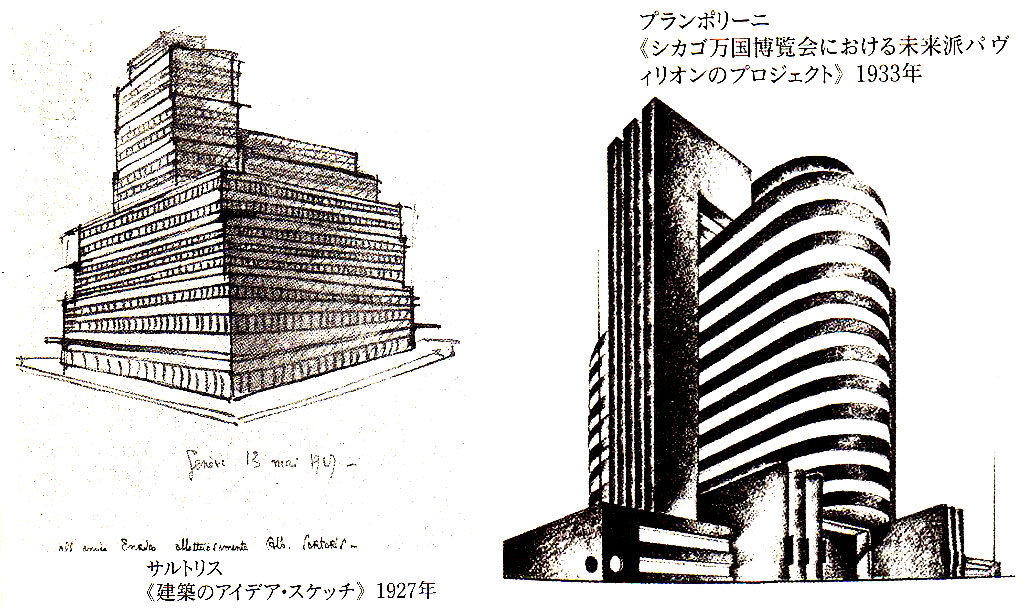

1910年代中頃にミラノで活動したサンテリアとキアットーネの作品に描かれた未来派メトロポリスは、新しい都市のスケール、つまり大規模都市という当時のイタリアに限らぬ都市の現実に対して、意図的なユートピアのものであったように思われる。それは、アメリカの新しい都市の垂直指向(その当時スカイスクレーパーと呼ばれていた「摩天楼」)をイメージ的に暗示させるものであり、そこでは都市内ならびに都市外とのコミュニケーションや輸送の手段が主要な役割を引き受ける。鉄、コンクリート、ガラスといった新しい建築材料の使用によつて、あらゆる技術的な可能性が獲得され、さらには高められる。それは、サンテリアが1914年の「建築宣言」で表明した通りである。

「未来都市」を予告するこうした未来派のヴィジョンは、現代建築の中のユートピア指向のそれぞれの系譜のルーツであり、さらにはポップ・カルチャー、技術万能主義と無尽蔵なエネルギーへの信仰、そしてまさにマス・カルチャーと人間解放に対する反響の渦中に現われた、60年代のメガ・ストラクチャーを中心としたユートピア指向の新たな台頭のルーツでもある。また一方で、そこにはSF的なイマジネーションも投影されている。しかしながら歴史的に見るなら、近未来指向型のユートピア的飛躍という具体的な意識の点で、そうした未来予測は、19世紀的都市計画(例えばオットー・ヴァーグナーのウィーン大改造計画)と大衆都市という新しいスケールとの間に、質的な開きを促したものである。つまりそれは、1910年代末から20年代にかけて、パリのぺレやル・コルビュジェ、ベルリンのヒルベルザイマーやブロイヤー、モスクワのエル・リシツキーから「循環都市」のファン・ドゥースブルフにいたるまで、実行可能な現実に近づくことでより壌小化されていったユートピア主義という具体性の中で、ヨーロッパのアヴァンギャルド建築が計画上無視し得なかった大都市という新しいスケールである。

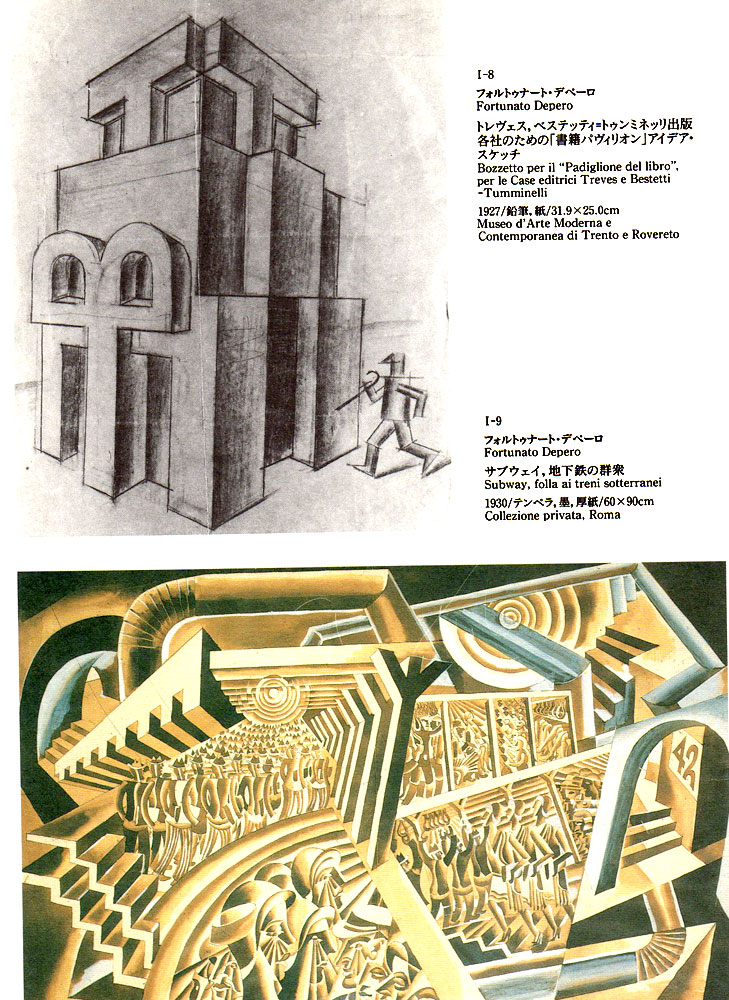

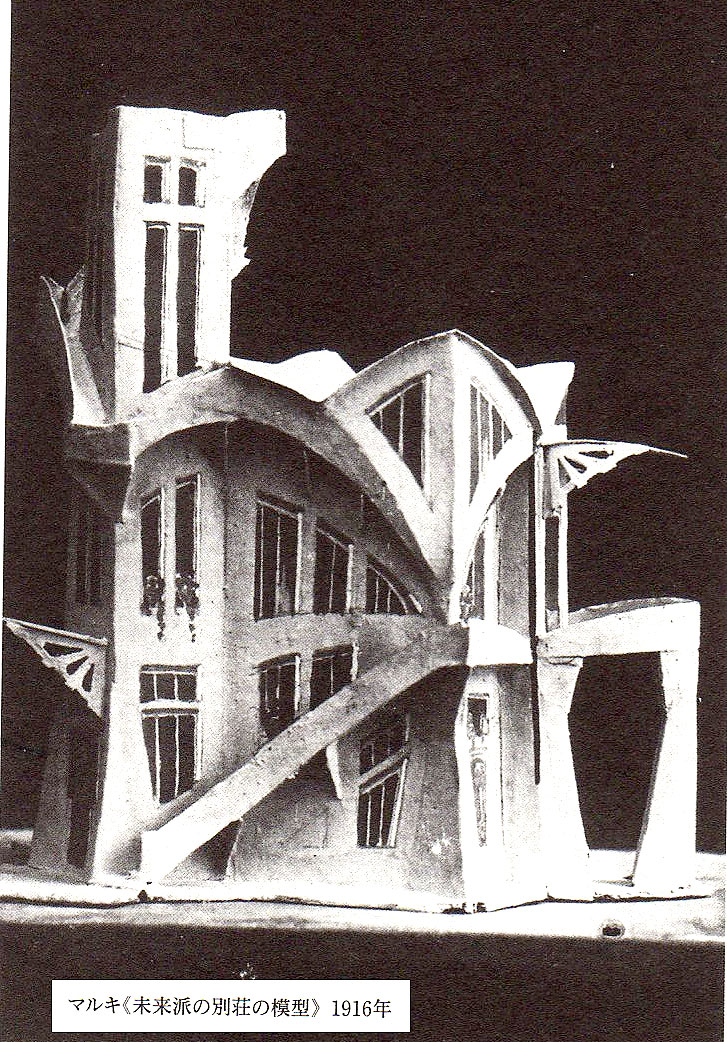

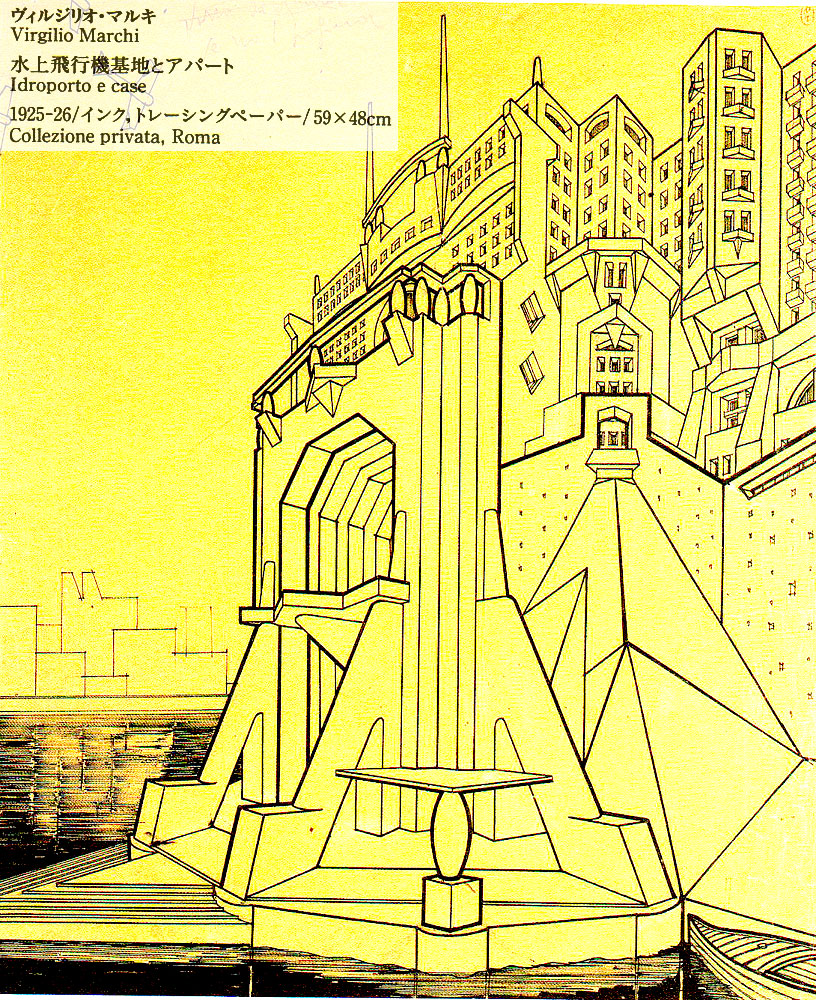

未来派建築は、唯一都市的なスケールとの対峙から形成されたものであり、それ以外にはインテリア空間の例があるのみである(第3部第2章参照)。ローマにおいても、10年代末から20年代にかけて、想像力と空想的で緊張感に富む作品を作り出したマルキの場合は、「抒情的」で、実際には表現主義的なデフォルメが強調されている。それに対して、やはり10年代にローマで活動していたバッラ、デペーロ、プランポリーニの場合は、ひとつにまとまったメトロポリス的展望(ボッチヨーニが1913年の宣言文で述べたようなあの「建築的な力の渦」)を形態化したとは言い難いにせよ、ボッチヨーニの言葉からすれば単に外縁的なエピソードではあるが、彼らの作品の中にはダイナミズムの新たな現実、そして大衆都市という状況によって交通に拍車が掛けられ、さらにはテクノロジーの発達を前提としたコミュニケーション速度と建設の新たな可能性に支配された、新しい現実と緊密に結びついた揺るぎなき緊張感が表現されている。

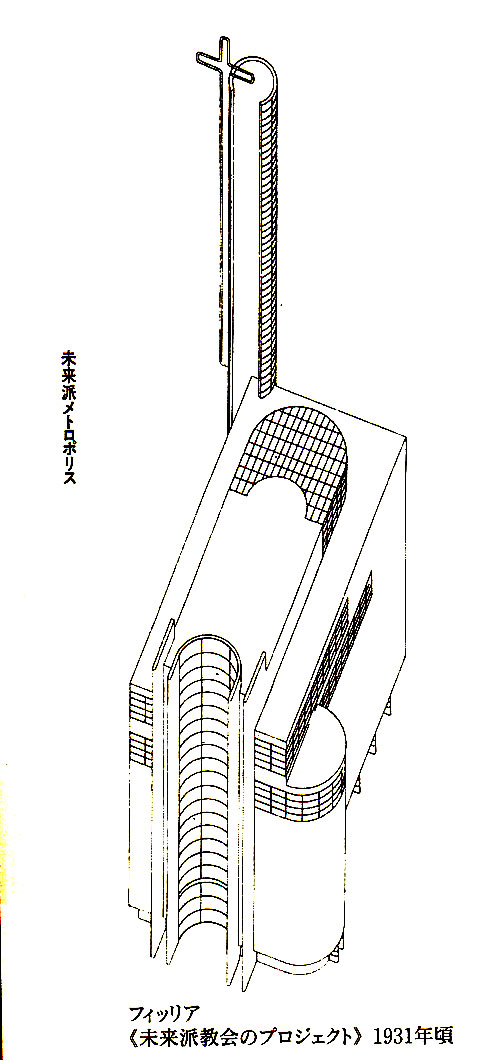

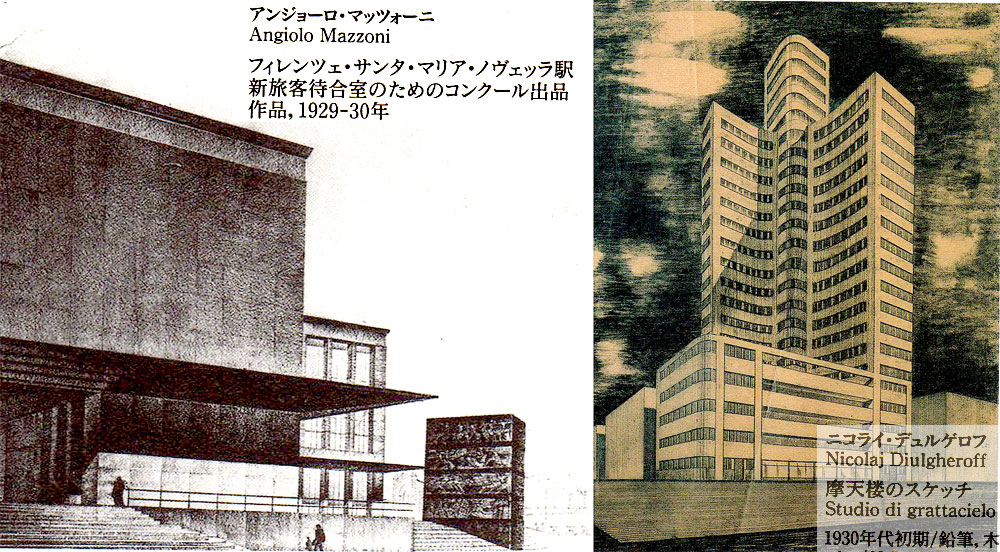

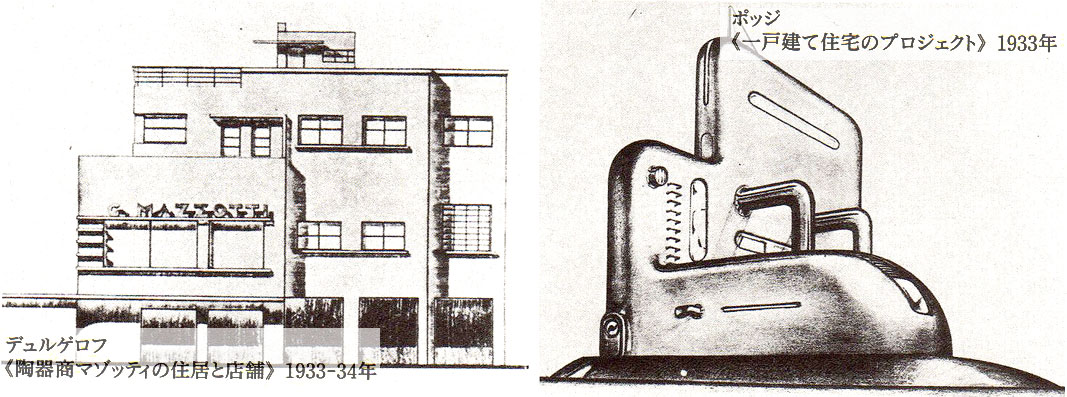

10年代中頃の未来都市のイメージは、当時のヨーロッパの都市の現実(単にイタリアの都市のみならず)に対して、未来派が綱領的に作り上もずたユートピア・イメージの振幅を最も明瞭に映しだす物差しである。つまり、彼らの綱領的な実践とは、先ず破壊の提案であり、そして大規模集団やメトロポリス的状況という、まさに新しいスケールで(計画を作り上げるだけでなく)実現可能な未来を予告することであった。それに対して、30年代に未来派によって新たに計画された建築的スケールに特に顕著なことは、そうしたユートピア的な飛躍はすべて緩和され、むしろ新たに変化した現実へと収斂していったことである。そして、「不意に訪れた」そうした新たな現実によって、革新を挑発的に予告するユートピア指向の意味そのものに危機がもたらされた。別な見方からすれば、革新をイメージや計画案の中で謳い上げ、翻案しようとするのが、もはや自分たちだけではないことに未来主義者たちは気づいていた。30年代に突然現われた現実であるユートピアの危機とは、10年代には考えもつかなかったほどに、様々な問題意識を短期間に接近させたばかりでなく、まさに革新を競い合う状況をつくり出すことにもなる。そして、そうした競争がまさに建築の領域において際立つこととなり、それもインターナショナルなレベルのみならずイタリアにおいても、「合理主義」という新しいスタイルの場合にとりわけ顕著なものとなる。なかでも30年代の未来派建築のイメージにとって(例えばサルトリス、フィオリーニ、タラーリ、デュルゲロフの場合のように)、最も直接的に対峙すべき言葉が、まさに「合理主義」であった。それは、未来派のユートピア指向ばかりか、したたかながらもすでに切迫していた未来派の活動状況を、無効にするまでには到らなかったにせよ、まさにその衝撃力を和らげることになる「突然現われた現実」の試練であった。それも、政治的にきわめて困難な状況下で、「合理主義」は、ファシスト体制に敬意を払って権力と出会い、私的な意味のみならず「消費」という言葉の具体的な意味においても、完壁にその内部に組み込まれるのである。しかしながら、未来派建築は30年代においてもまた、メトロポリスのユートピア的夢想の新たな投影を、「合理主義」を越えて、あるいは「合理主義」自体を通過して、表現する。例えばポッジのプロジェクトのように、ほとんどSF的な意味で、メトロポリス的計画の空想主義を凌ぐまでになる。

注2・「合理主義(ラショナリズム)」は、20年代末から30年代にかけてのイタリアの近代建築運動を代表する言葉である。それは、ジュゼッペ・テッラーニを中心とした7人の建築家グループ「グルッポ7」が1926年に発表した論文に端を発し、1928年に結成されたイタリア合理主義建築運動(MIAR)が開催した第1回展覧会と1931年の第2回展覧会(ともにローマ)によって、合理主義建築が全国的な規模で浸透していった。特にその第2回展では、「合理主義」こそがファシズム体制を表現する建築のスタイルであるとするアピールがラショナリストによって発表され、これ以後「国家の建築」についての熾烈な様式論争が「合理主義」を中心として30年代前半に繰り広げられる。未来派もこの論争に加わるが、マッツォーニに「合理主義は、単に未来派の一部分に過ぎない」(1933年)と言わしめたようた、そこにはすでに未来派の順応主義的な変質が読み取れる。

■1910年代の未来派と建築像

画家、彫刻家のボッチヨーニは、1913年から14年にかけてミラノで「未来派建築宣言」をしたためていたが(ただし当時は結局は陽の目を見ることはなかった)、その中で彼は「造形的ダイナミズム=ダイナミックな建築的意識」という等式を提示していた。彼はその宣言文で、「都市の建築環境も螺旋状に変化する。われわれは建築的な力の渦の中で暮している。きのうまでは、建築物は遠近的な連続の方向に広がっていた。ひとつの住宅に別の住宅が連続し、街路にはもうひとつの街路が続いていた。しかしながら今日では、あらゆる方向に拡大する建築的環境がわれわれの回りに広がろうとしている。つまり、光に満ちた百貨店の地下空間や重層化した地下鉄のトンネルから、アメリカ的な摩天楼の巨大な高さに至るまで」と述べている。またプランポリーニは、1914年1月にローマで発表した論文「未来派環境・構造・建築試論」の中で、次のように力説している。「未来派建築は、環境に起因するものでなければならない。なぜならば、未来派人間を育む運動、光、大気による強烈な生活をそれは反映するものだからである」。そうして彼は、ダイナミックで、造形的な意味で非常に複雑な形態を持った、建築およびインテリア空間の計画を行なう。

近代的で、都会的かつ大衆的な生活という新しい緊張感に適合するような建築の改革についてのそうした未来派の願望を、工学的ではあるにせよ、最もラディカルなかたちで明瞭に表明したのが、「新都市(チッタ・ヌォーヴァ)」、つまり「未来派都市」を想定して、フェレンツェで1914年8月1日号の『ラチェルバ』誌上に発表した、サンテリアの「建築宣言」である。その中でサンテリアは、断固とした口調で、建築の新たな都市的な使命を、まさに大衆的なスケールで訴えている。それは、垂直指向(摩天楼)の力強さと、交通構造(重層化した道路、空中あるいは地下を走る都市内鉄道)の複合的なネットワークで特徴づけられた建築である。建築は、コンクリート、鉄、ガラスでつくられている。

訳注1・その発表を控えさせたのはマリネツティであったと言われている。この宣言文が公表されたのは実に1972年のことである。

訳注2.ウィーン分離派(ゼツェッション)の代表的な建築家オットー・ヴァーグナーのこの都市拡張計画の基盤には、地下鉄を中心とした都市内鉄道網があり、駅舎を含めたこの鉄道網をヴァーグナーが実現している。また、サンテリアのドローイングの一部に見られるウィーン分離派の影響については、これまでしばしば指摘されている。

サンテリアとキアットーネによって1914年春にミラノの展覧会で提案されたメトロポリス的な建築像は、当時のイタリアの都市の社会・経済的現実と比較して、挑発的なまでの未来信仰的な建築像である。しかしながら、まさにこうしたユートピア的なパースぺククティヴの中で、そうした建築像は、ラジカルなまでの斬新さ故に、明快さとポレミカル(議論好きであるさま)な衝撃力を獲得している。そうした革新性は、その後20年代初頭にヨーロッパの建築のアヴァンギャルドによってより前進し、より明確に設計レベルで展開されることになる、歴史的なパースペクティヴのもとに位置づけられるものである。

1910年から11年にかけてヴァーグナーによって考案された新ウィーン計画と、サンテリアの1914年の「新都市」、「未来派都市」との間には、その垂直性の点でひときわ際立った差があり、さらには、大都市に典型的な垂直と水平方向の交通網を際立たせた建築群を連結する構成法にその差がある。未来派建築は、近代の構造技術に最大限の信頼をよせている。それは、18世紀末に遡る鉄に関する工学的な伝統の展開を取り戻すことにもなる。つまり、19世紀を通じて、剥(む)き出しで実用的なものとなったそのスタイルは、完壁に新しい構造手段である鉄筋コンクリートによって可能となる大胆な構造を賞賛する未来主義者たちが断固拒否した、もったいぶって分別くさい建築から切り離されたスタイルである。特にサンテリアにとって、新しい都市とはまさに大衆の都市であり、万人のための都市、つまり地上のみならず地下においても数層のレベルで広がる都市である。そのモデルとなったのは、とりわけ歴史の浅いアメリカの都市である。しかしながら、アメリカの摩天楼は都市的な文脈からは切り離されて構想されたものである。それに対して、サンテリアはそうした垂直主義に新説をもたらしたのである。つまり、それを独立した要素としての緊張感ではなく、新しい都市の構造をつくりだす媒体である連結構造としての緊張感をそこに与えたのである。

サンテリアとキアットーネが活動の拠点にしたのはミラノであった。それに対して、ローマの状況は異なるものであった。建築的な提案をローマで推進していたのは、10年代初頭にはバッラ、プランポリーニ、デぺ−ロであり、10年代末にはマルキである−。1915年3月に発表された宣言文「未来派による宇宙の再構築」の中で、バッラとデペーロは、「雑音主義的な変形自在の様式による建築」について語っている。その一方で、デペーロは1916年にローマで開催した彼の個展のために書き下ろした序文の中で、「ダイナミックな建築(空中都市)」について、つまりサンテリアのメトロポリスをより空想的に拡大解釈して、「広場、空中庭園、空港、飛行都市、100、200、300、1000メートルの高さまでそびえる塔の上のカフェ」といった提案を含んだ「第3層の造形」という未来派都市の提案についても語っている。ローマにおける未来派の建築的イマジネーションは、より造形的で、より表現に富み、空想的なユートピアにあふれたものであった。

■1920年代、30年代の未来派の建築像

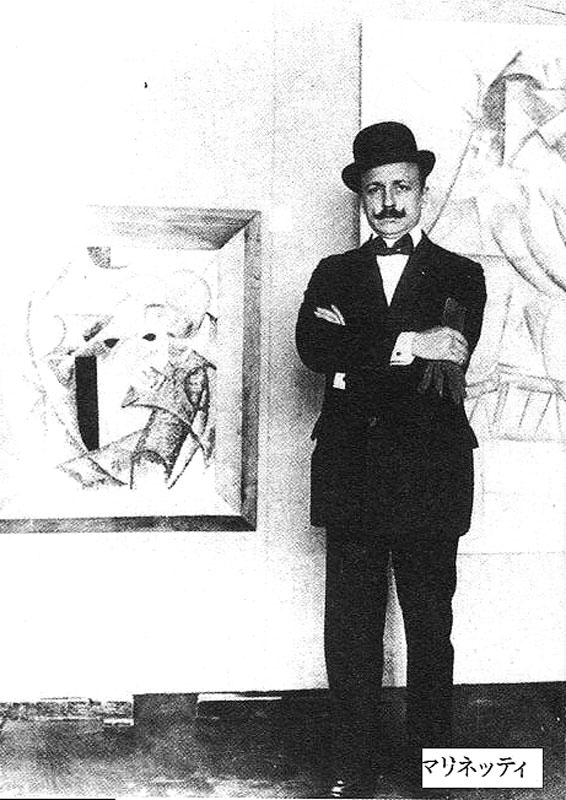

マルキが1920年に発表した「ダイナミズム、精神状態、ドラマチックな未来派建築宣言」の中で、彼は未来派建築の抒情的価値を改めて提案し、表現主義的ニュアンスの強いプロジェクトの中にその具体例を示して、10年代中頃にローマですでにバッラとプランポリーニによって実践されていた非常に空想的な傾向の強いプロジェクトを、そうした解釈のもとに明確に位置づけた。つまりそこで重要なのは、「様々な建築上のエレメントに、構成要素と材料の機械的モーメントの内的な力に従った形態を与えること、あるいは形態をデフォルメすること、そして形態的に高揚させることである」とマルキは断言する。その一方で、20年代末から特に30年代にかけての未来派の建築的イマジネーションが最も直接的に対略した言葉は、「合理主義(ラショナリズム)」であった。こうして、マリネッティと未来派のメンバーたちは、合理主義のルーツはサンテリアにあるとの論争を仕掛けた。むしろキアットーネよりは、特に10年代中頃のサンテリアの提案の中に、そうした意味での「プロトラショナリズム的」な徴候が見出されることに疑問の余地はない。

未来派の伝統と「合理主義」建築との狭間にいる人物が、サルトリス、プランポリーニ、パラディーニ、フィオリーニ、デュルゲロフであり、彼らは明らかに合理主義的な形態言語の枠組の中で、出来る限りそれをスケール的に拡大することで、メトロポリス的な意識を生み出している。しかしながら、未来派のメンバーたちと合理主義との関係は弁証法的なものである。純粋な機能主義的願望に対して、彼らは実は「抒情的なもの」という言葉を復活させた。彼らは、理論的な意味にせよ(例えばフィッリア)、意匠的な意味にせよ(プランポリーニ、クラーリの場合のように)、サンテリアには曖昧ながらもマルキには明瞭な、ある種のメトロポリス的空想主義とその「抒情的なもの」とを再びつなぎ合わせ、あるいはストレートにほとんどSF的なまでに(ポッジの例のように)拡大させた。その一方で、プランポリーニが万国博覧会(1942年ローマで開催されるはずであった)のための数々の計画案の中で並外れた造形的な力強さで表現した、別なタイプの抒情性もある。

1934年にマッツォーニが発表した「空中建築宣言」には、具体的な影響力を持つほどの計画案が欠けてはいたが、論理的かつ空想的な展開の大きな可能性が残されていた。マッツォーニは実際に独創的な建築を設計してはいるが、合理主義とノヴェチェントの狭間を揺れ動く建築文化の高まりの中では、彼は要するにモッソのような立場にとどまっていた。

訳註1・ファシスト政権下で国威発揚のためにローマ郊外で開催される予定であったローマ万国博覧会(Esposizione Universale di Roma:EUR,42)。この博覧会のための様々な施設の設計競技には、未来主義者や合理主義者ばかりか様々な陣営から建築家、デザイナーが参加している。開催を待たずにイタリアが第二次世界大掛こ参戦したことで、その建設は中断されたままに終わり、ファシズムの墓碑銘ともなる。戦後に建設が再開され、新しい行政中心地域に生まれ変わる。

訳註2・Novecento.「1900年代派」の意。10年代の未来派のアヴァンギャルドな「破壊的」運動に対して、第一次大戦後は「秩序」を求めて伝統へと回帰する運動が文学、美術、デザインの各分野に台頭し、その中心となったのがノヴュチェントの運動である。

■序論

■ダーナミズムメカニックな想像力都市の同時性宇宙的投影

未来派の絵画、彫刻は新時代の大都会が与える視覚的、心理的なさまざまな知覚的印象を先取りし、造形化した。そこには自然の風景も含まれているが、未来派芸術は実際は本質的に都会的なものである。「現代生活の手に触れることのできるさまざまな奇跡」に着想を得た未来派は、ことさら「大都会の狂気ともいえる躍動性」(「未来派画家宣言」1910年)を示すさまざまなしるしをそこから引き出したのである。「もしわれわれの絵画が未来派であるとすれば」と画家たちは別のところで述べている、「それらは絶対的に未来派が有する倫理的、美学的、政治的、社会的な理念の結果を表わしていなければならない」。それがダイナミズムであり、相互浸透性であり、そしてとりわけ同時性〔作品を媒介として作品に表わされたものと鑑賞者が同じ時間を生きること〕であった。それは「精神状態の同時性」となることもあれば、「環境の同時性」として表わされることもあった。「必要なのは、画面の厚みの向こうで揺れ動き生きている、目に見えぬもの、われわれの右、左、あるいは背後にあるそれを表わすことであって、劇場の背景に囲まれて演じられる、閉じられた人工的な生活を小さな四角に表わすことではない」(1913年11月から1914年1月にかけてフィレンツェのゴネッリ画廊で開催された「『ラチェルバ』未来派絵画展」における宣言)。ところで1910年の最初の数カ月に未来派絵画に捧げられた二つの宣言に署名した5人の芸術家たち、すなわちボッチョーニ、カッラ、ルッソロ、バッラ、セヴエリーニがそれに先立って経験した今世紀初めの10年間の芸術的形成は、分割主義と、そしていくぶん象徴主義の流れの中で行なわれたのである。

1910年代のごく初めの数年間に未来派絵画の中で優勢であったものは、とりわけ人間の感情的諸状況の同時性を分析することであった。それはまさに未来派の造形表現における「分析的」側面をなしている。

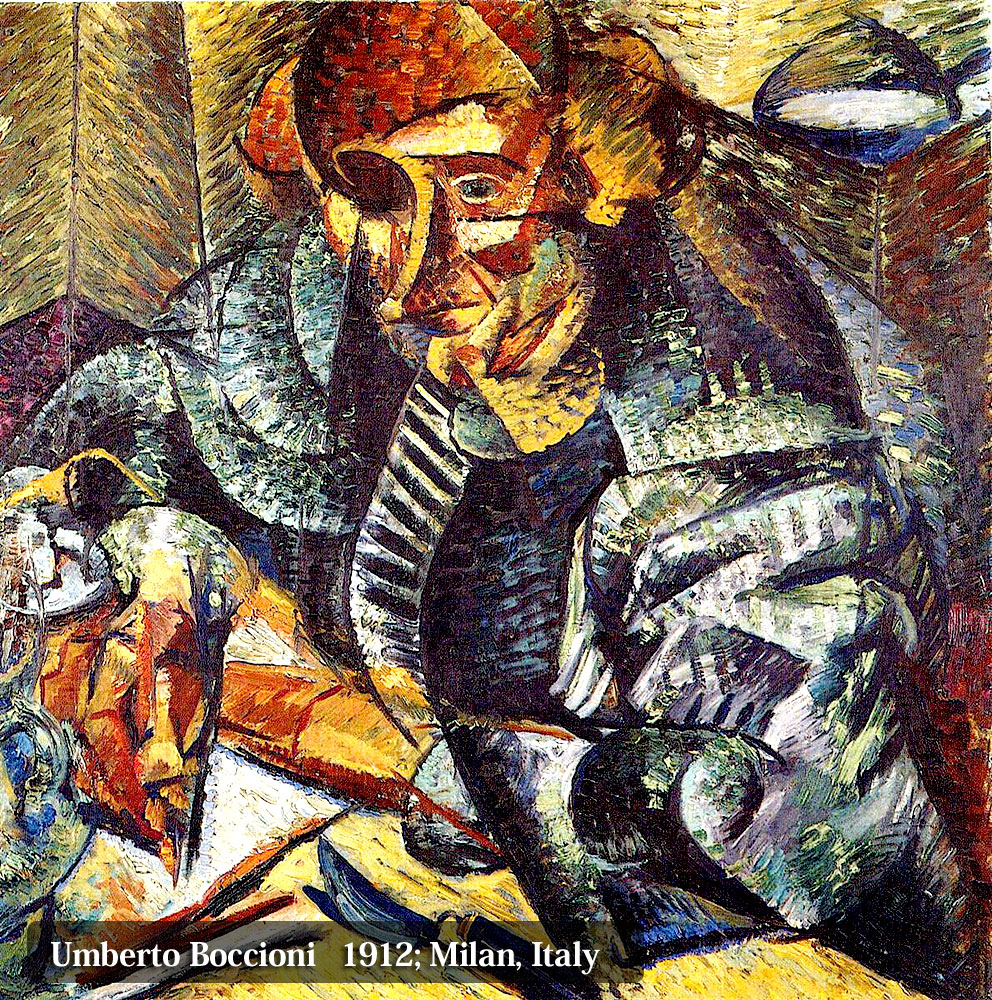

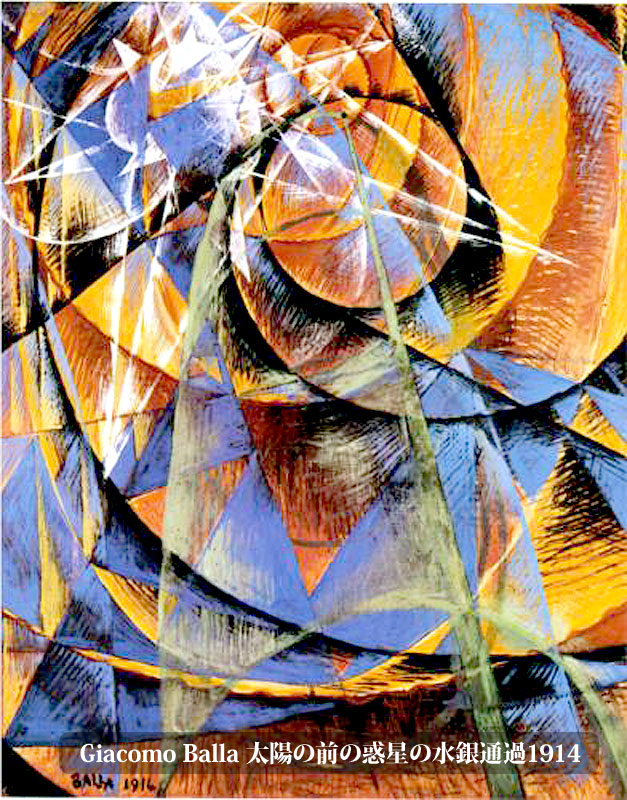

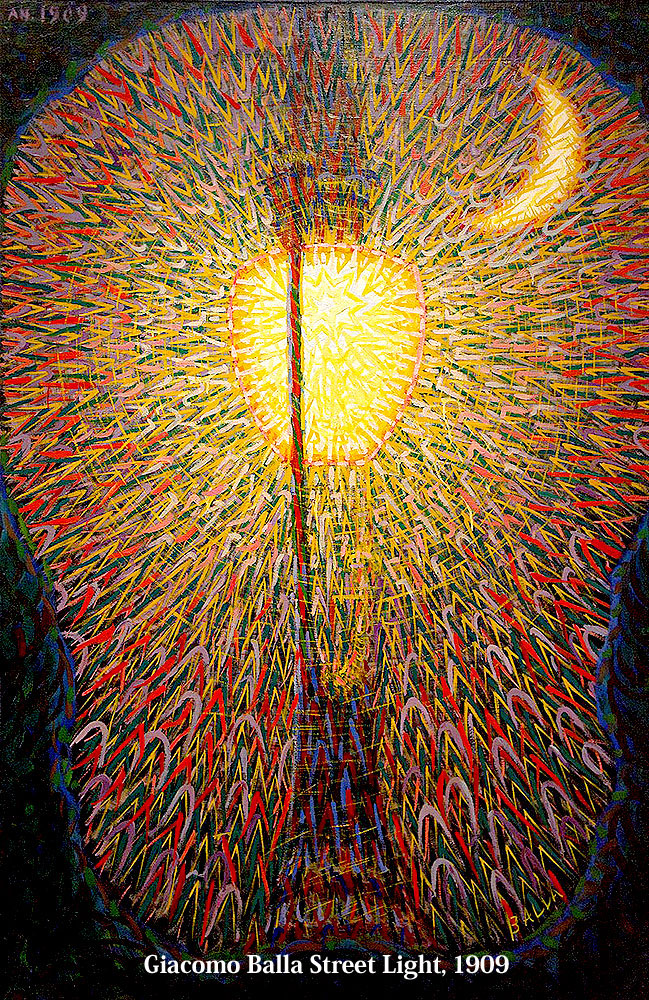

とはいえ個々の芸術家の位置はまとまってはおらず、とりわけ未来派の「分析的」追求の両極をなすボッチヨーニとバッラの場合のように、しばしばかなり離れてもいた。実際ボッチヨーニは新しい時代の到来を証言するエネルギッシュなドラマのすべてを、その奥底にある葛藤の中に敏感に感じとっていた。一方バッラは、続々と登場する発明による革新を、分析的な、そしてしばしば微妙に皮肉のこめられた表現によって高らかにうたいあげた。彼らとは別にルッソロはより総合的かつ抽象的であったし、カッラの他、フーニやシローニは変貌しつつある都市の状況を緻密で鋭敏な感受性でとらえていた。ボッチヨーニを中心として展開されたミラノの未来派(カッラ、ルツソロ、フーニ、そして初めローマで制作していたシローニ)は、バッラを旗手として(彼のまわりに新しく加わった若いデペーロとプランポリーニを交えて)展開したローマの未来派とは異なっていた。パリではセヴ土リーニが制作していたが、彼は未来派の造形的ダイナミズムとキュビスムの分解的分析とを折衷させた未来派画家である。

1910年代の半ば、未来派の造形的探求に「抽象的未来派様式」のダイナミックな総合主義によって新しい道がつけられた。これはローマでバッラ、デペーロとプランポリーニ、さらにはドットーリらによって表明された、もはや現実の再現ではなくむしろ抽象化による類似を志向するというものであり、それは生物学的、あるいは幾何学的な形態の組み合わせと、大づかみなヴォリュームと純粋な色彩による際立って鮮やかな絵画の形で現われた(1918年10月のバッラによる「色彩宣言」)。一方、彫刻に対しては「造形的複合」の概念の導入によって、時間の経過で変質する非永続的な物質を用いること、映画的あるいはノイズ的要素を持つべきことが求められた(1915年3月のバッラ、デぺーロによる宣言「未来派による宇宙の再構築」)。この時期は未来派の造形的探求が、まさに「総合」の様相を見せた時期であるといえる。

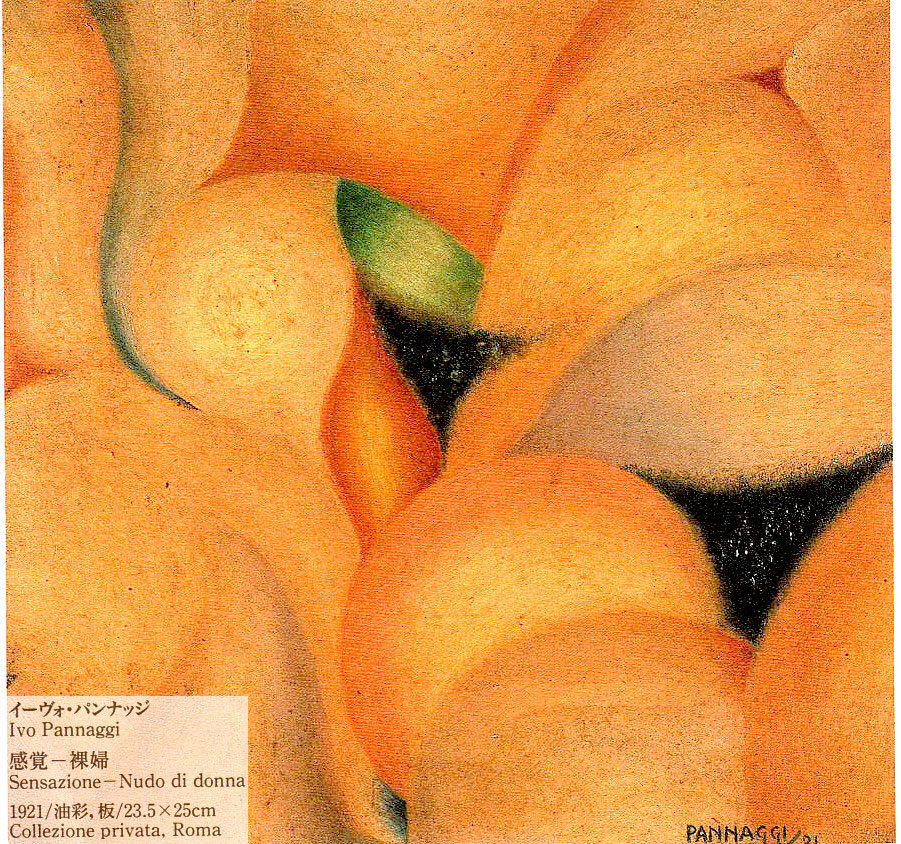

1920年代の初期にはヨーロッパの前衛芸術、すなわち「ピュリスム(純粋主義)」や「構成主義」の新しい絵画の中で、これまでにない メカニック「機械的様式」への決定的な方向付けが優勢となる(1922年10月のプランポリーニ、パンナッジ、パラディーニによる「機械芸術宣言」)。それはすなわち、機械=工業技術に裏打ちされた世界を進歩的なもの、肯定的なものとして評価、解釈した様式であり、まさに未来派の造形的探求の新たな段階を画するものであった。

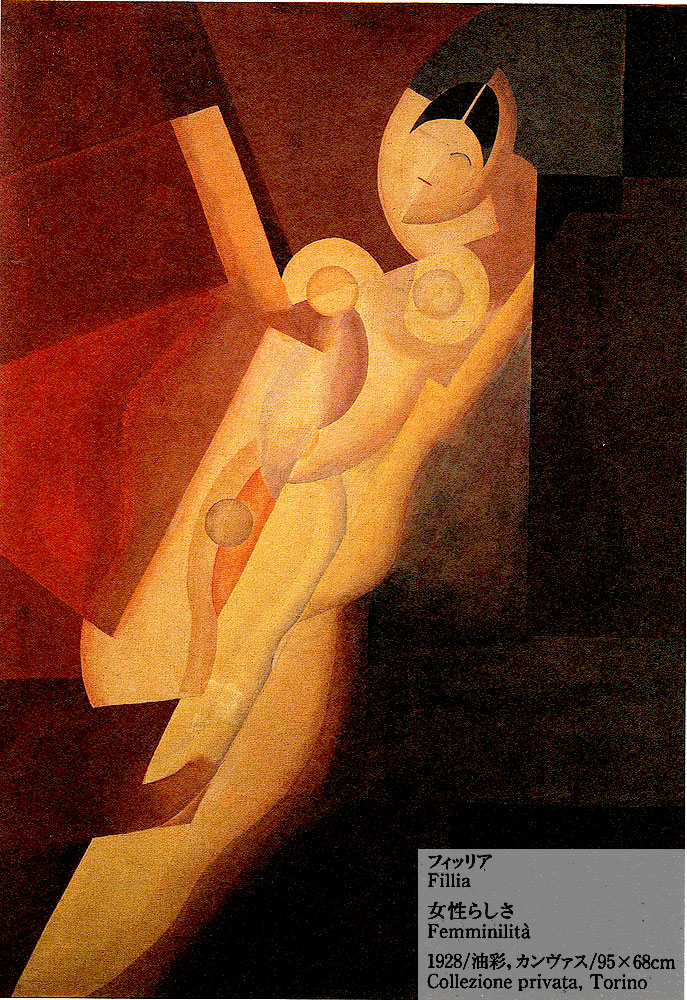

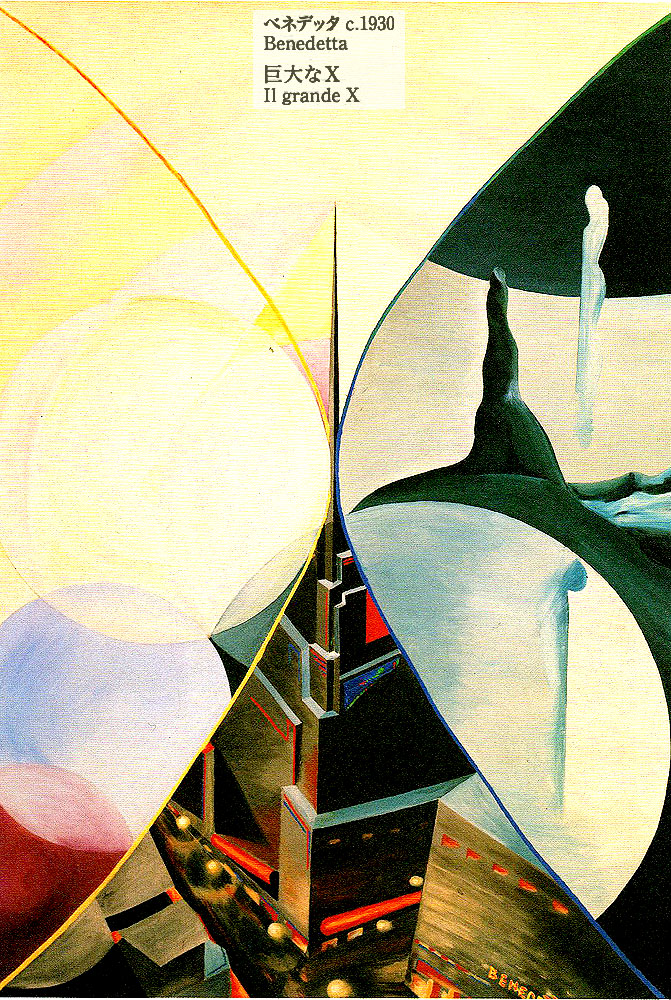

これに対し、1920年代最後の数年聞から1930年代を通じて1940年代初期まで、未来派の造形的表現は航空的ヴィジョンという新しい展望にとりわけ向けられるようになる(「未来派航空絵画宣言」1929年)。それらのヴィジョンは二極的に表現されて、一方には宇宙的神秘の形にイメージを作り上げようとするもの(プランポリーニ、フィツリア、デュルゲロフ)が、また他方には空の高みからのヴィジョン、したがって単に都市のみならず、あらゆる自然を視野に入れたダイナミックな表現を行なうもの(タラーリ、タート)があった。未来派の造形的探求の最終段階は、まさにこの「航空絵画的」そして「コスミックなものとなったのである。

■分割主義的絵画の段階

未来派絵画に関する二つの宣言が1910年の初めに公表されたが、そこに署名した5人の芸術家の芸術形成は20世紀の最初の10年間には、とりわけイタリア分割主義の中でなされた。この分割主義はフランス後期印象派の点描主義と類似する様相を見せてはいるが、それとはかなり異なった形で1880年代の半ばから90年代に頭角を現わしたものである。色彩を細かく分割した(セガン和一ニからプレヴげ−テイ、ペリッツア・ダ・ヴオルぺ−ドからモルぺツリまでの)イタリアの分割主義者たちは、フランスの印象主義を特徴づける大気の中の陽光の問題を、ことさら取り上もヂて制作したのではなかった。イタリアの「歴史を重んじる」分割主義者たちによって試みられた色彩の分割とは、プリズムによる分光に根拠を持つものではなく、伝統的な色彩の分割に基づtlており、「屋外で」着想されたものではなくて「アトリエの中で」行なわれていたものなのである。

それとは逆に、90年代の終わりにバッラは自身の作品に分割主義的な造形言語を導入したが、上述したイタリア分割主義の画家たちょりも20歳あまり年下であった彼の芸術の方向は、彼らのそれとはいささか異なっていた。すなわち彼の芸術的関心は、自然の光そのままを、色彩の分割によって分析的に再現する方向に向いていたのである。20世紀の最初の数年間にはボッチヨーニ、セヴエリーニがローマでバッラの作品に注目していたし、シローニについてもそれはいくぶん当てはまる。バッラはボッチヨーニに新印象主義による分割主義の道をひらき、また建築物が次々にそびえ立つ現代の都市の成長という主題をもあわせて示唆したのである。さらにボッチヨーニは、ミラノにおけるプレヴィアーティの象徴主義的絵画との出会いにより、イメージを量的に総合することで主題を効果的に表わす可能性に眼を開かれる。一方10年代の半ばすぎにパリに移住したセヴュリーニは、その後フランスの点描主義(とりわけシニヤツク)の実験を取り上げるようになった。ミラノにおけるカッラ、ルッソロの芸術形成は北イタリアの分割主義者たち(グルビシー、ペリッツア・ダ・ヴォルペード、モルベッリ)に関係してなされた。このような分割主義による洗礼はまた、プランポリーニやドットーリの未来派芸術の前掟をなすものでもある。-.jpg)

ボッチヨーニ、カッラ、ルッソロ、バッラ、セヴェリーニが1910年の二つの宣言文を起草した時、彼らは依然として分割主義の造形言語に強く支配されており、実際的な革新はむしろ1910年から11年にかけてなされたといえる。ともあれ印象主義の伝統と分割主義の実験から、「本質的補色主義」に全面的に依存する色彩といったボッチヨーニの未来派的な考えが生まれたのである。

■未来派造形探求の「分析的」段階

未来派絵画に関する諸宣言は1910年の初頭に始まる。最初の宣言は「未来派創立宣言」の翌年に出された2月11日のマリネッティによる「未来派画家宣言」および「未来派絵画技術宣言」である。そこにはミラノで活動したボッチョーニ、カッラ、ルッソロと、ローマで活動したバッラ、そしてパリで活動したセヴェリーニの署名がある。その造形表現の新しい理念にはすでに彼らの絵画の具体的実現が予告されている。が、彼らの絵画探究はいまだはっきりと革新や破壊といった態度をとってはおらず、むしろ彼らがその中で育った分割主義につながつていた。

すなわち、たしかに明らかな興奮や新しい緊張の中にはいたものの、本質的に彼らは点描派だったのである。「絵画技術宣言」は何よりもまずダイナミズムを賞賛する。「あらゆるものが動き、走り、素早く変化する」。そしてその新しいダイナミズムは伝統的な遠近法的空間の相を転覆させる。「空間はもはや存在しない」「画家たちはいつもそこに人や物を描いてきた。しかしわれわれは観察者を絵の中心に置くだろう」「われわれの絵画感覚に陰口をたたくことはできない。われわれは画布の中で絵画感覚にうたわせ叫ばせ、画布は耳をつんざくような勝利のファンファーレを鳴り響かせるのである」。他方、「宇宙的ダイナミズムはダイナミックな感覚とみなされるべき」であり、「運動や光は物体の物質性を破壊する」と予告する。1912年2月にパリで行なわれた第1回未来派展の序文では「運動の様式」の探究、そして「個人の直観」の賞賛について語られ、つぎのように断言されている。

「われわれの芸術の熱狂的な目標は精神状態の同時性なのである」。絵は「“記憶された物”と”見ている物”との統合」である。あらゆる物体は、「物体の特徴的な個性とそれを観察する者の感動とによって」、「力線」のなかに解体されるだろう。また一方では、「線と線の現実的な競合および面と面の現実的な闘いによって」物体はその近くにいる者に影響するだろう。観察者は、絵画の中心に置かれ、その絵の「力線」の作用によって巻き込まれるだろう。その結果が「精神状態の絵画」なのである。

■第一期1910年から11年作品

1910年から11年のあいだに未来派の絵画的探究はしだいに成熟へと向かい、1911年から12年にかけて造形言語として確立した。未来派の画家たちは、各々の個性にしたがい、様々な方法で、まさに精神と環境の同時的状態の表現によって分析的に制作を行なった。しかしながら、未来派の造形探究のまさしく「分析的な」初期段階は、十分に特徴的な2つの時期に区分することができる。第1期は1910年から11年にかけてで、この時期に人間の情感のダイナミックな分析および補色主義による表現が、蛇行し、曲がりくねり、弧を描く輪郭線による一種の視覚的な擬声法という(象徴主義に由来する)いくぶん初歩的な用語のなかに具体化される。他方第2期は、フランスのキュビスムとの理論的な関係が始まったとされる、1911年と12年のあいだから1913年あるいは14年までと定義される。ダイナミックな構造の分析について新しい方法が用いられたのがこの時期の特徴であり、そこにはキュビスムの構造的統合に関する知識が応用されている。

■第二期作品(キュビスムとの理論的な関係)

.jpg)

.jpg)