有川幾夫

■山下菊二は1950年代後半から鳥を飼うようになった。

まだ独身時代の1955年36歳頃、かつて東宝撮影所で先輩だった彫刻家武田謙之助の発案で、カナリヤを飼って殖やし、その収入で制作に専念しようというわけである。そこで、3年計画で500羽に殖やしアメリカに輸出しようと企てて雛を仕入れた。しかし独身の山下は、仕事のときにはアトリエを閉め切って外出するし、独立プロでの撮影用のセット作りの仕事自体も大変で、飼育はなかなか思い通りにならない。やがて寄生虫が発生してカナリヤは次々に死んでしまい、もくろみは結局失敗した。

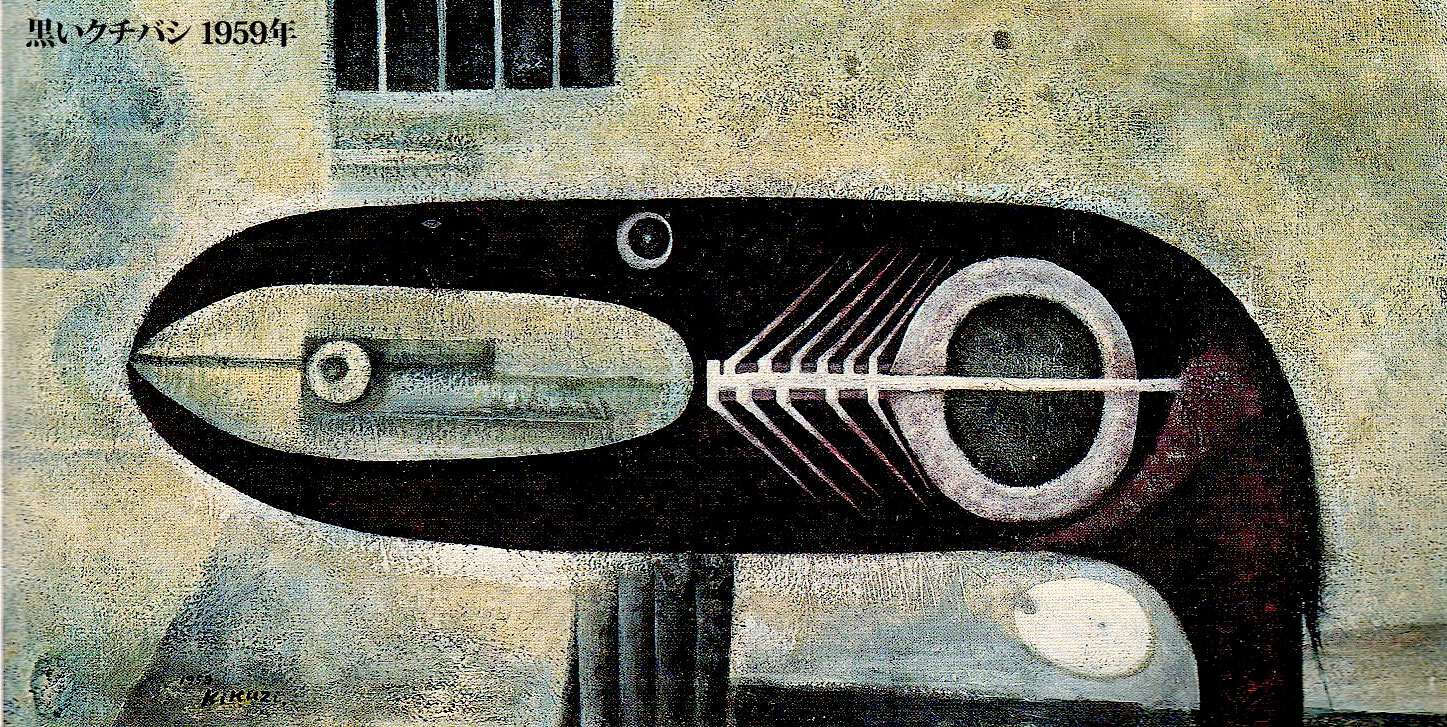

しかしそれまで手をかけたカナリヤがいなくなって「なんだか羽毛が抜けたように気ぬけ」していた山下は、今度は利殖とは関係なくカラスを飼う。彼はその頃、鉄道沿線の野立看板や、駅前のパノラマ看板を描くアルバイトをしていた。パノラマ看板というのは、上の方がその地域の都市計画の完了想像図で、下が広告入りの道案内図になったものである。山下は亀戸駅前のパノラマ看板に従事したとき、知り合った区画整理事務所の人に誘われて、千葉県の国府台でカラスの幼鳥を採ってきた。名前は古代ギリシャの平和の神であるというカデュースと付けた。カラスの「カ」で始まる名を辞書で探して「平和のシンボルだし、ちょっとロマンチックな物語にでも出て来そうなので」決めたという。彼はこの幼鳥に1、2時間おきに餌をやって育てていたが、アンデパンダン展へ出品する作品の制作で徹夜した翌日の昼、うっかり眠ってしまい、その間に餌が切れたカデュースは助からなかった。このときの死骸を描いたのが≪幼いカラスの死(カデュースー世)≫(1956年)で、1960年代に数多く描かれた鳥に因(ちな)む作品の先がけになっている

山下菊二は1958年39歳、友人の高山良策や白波瀬福光の紹介で知り合った小池昌子と結婚した。結婚にあたって山下は、「鳥が好きで係累のない人(家族のいない ・ 身内のいない)」がいいと言っていたそうだが、昌子夫人も鳥を愛する人だった。夫妻はその後もオナガ、キジバト、タカ、フクロウ、コミミズクなどを飼った。猛禽類も含むこれらの鳥たちは、家の中で放し飼いにされたので、むしろ飼ったというより、多くの人がしばしば書いているように、鳥たちと共に生活したといってもよいくらいだった。

ところで山下は1960年41歳には妻を伴い、故郷の徳島県井川町辻に帰省した。このとき山下が辻で撮った多くの写真が残っている。部屋の中に差し込む光で明暗を際立たせた母の姿など、写真の効果を意識したものが見られる中に、家の近くの風景に混ざって、ただの板塀だけを撮った写真がある。カメラは下から構えられていて、塀の上にむかって遠近が誇張され、風化して浮き出た木目は斜めの光によって陰影を強調されている。このような板塀の一部を山下は東京に持ち帰って制作に用いた。自宅に飼う鳥たちが増えるにつれて、一緒に旅行することもままならなかった夫妻がそろって徳島に赴いたのはこの時かぎりであったが、この時の帰省は山下にとって、自分が生まれ育った風土をあらためて意識する機会になったのかもしれない。

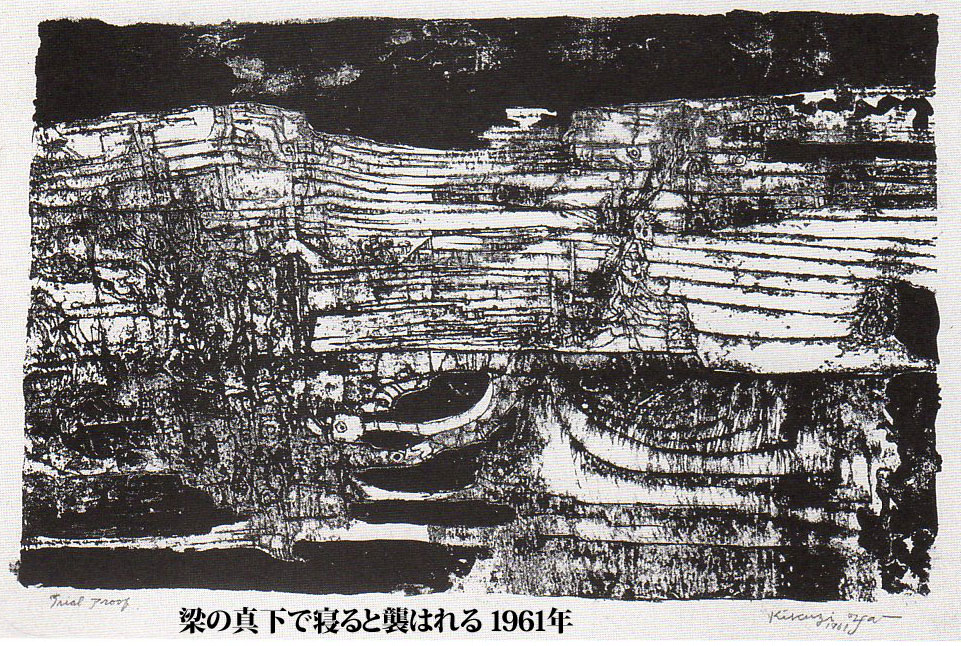

1961年42歳には友人の中山正との2人展を銀座の文芸春秋画廊で開いている。山下はここに油彩画のほかリトグラフを出品した。彼は1959年頃40歳から中山にリトグラフを教わるようになり、リトグラフの機械も買っている。この2人展はふたつの点で興味深い。ひとつは技法上のことで、リトグラフには積極的にフロッタージュ(こすり出し)が試みられている。浮き上がった木目と、風化による細かい亀裂が縦横に入り組んだ摺曲(しゅうきょく・まがりくねったさま)は、郷里から持ち帰った板からこすり出したのかもしれない。ほかにも燻製になった魚の表皮を思わせる縮緬状の皺や、布地の縁のレースをこすり出したものなどが見られる。

もうひとつの興味深いのはそれらの作品に付けられた題名である。≪祀り人のない墓にもの云いかけるな(たたられる)≫(前図あり)とか、≪女鐘の下にたてば、まがさす≫(前図)や《梁の真下で寝ると襲はれる≫(下図)などの題名は『阿波は辻の風土誌』という本から採られた郷里のことわざで、ここにも郷里の風土への関心が現われている。

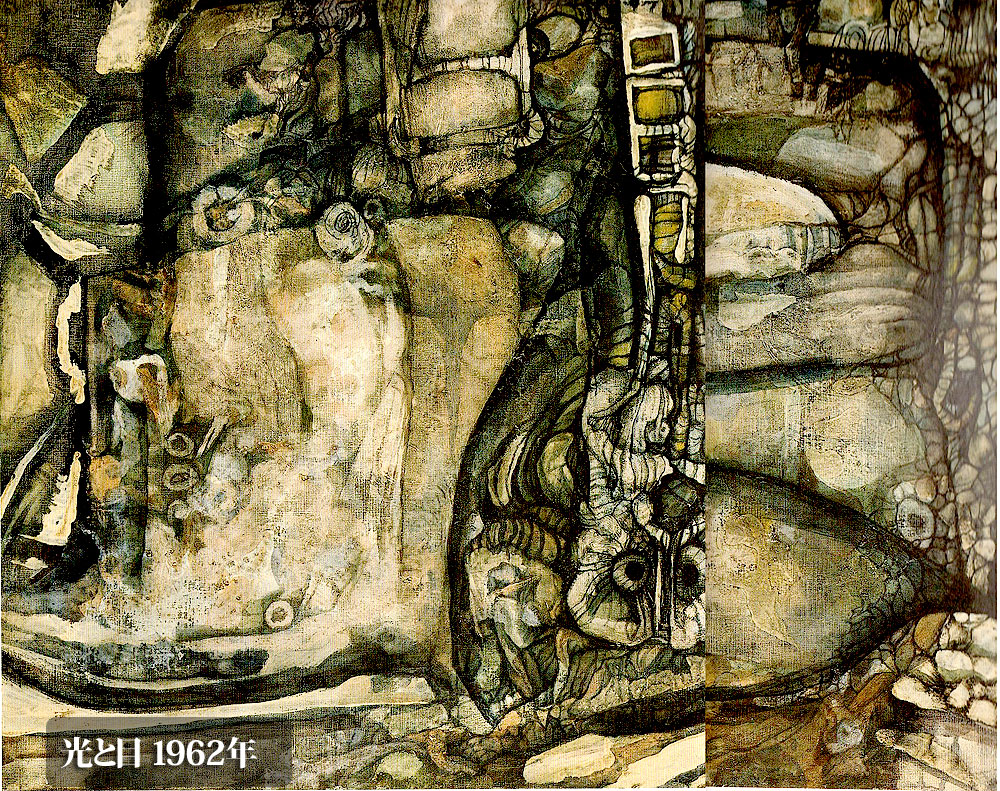

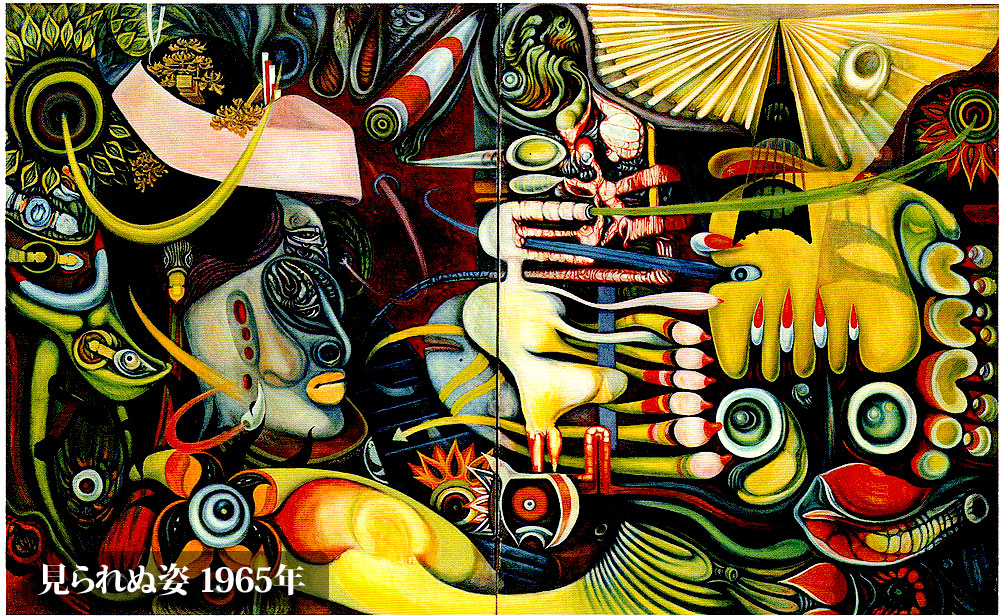

1962年の6月12日から同22日まで、山下の初めての個展が開かれた。これは新橋画廊の「第7回新鋭作家シリーズ」として開催されたもので、美術批評家針生一郎の企画による。この展覧会には、郷里から持ち帰った板片に描いた≪4人のパイロット≫下図左をはじめ≪羽毛の外≫(下図右)、≪光と目≫(下図左)、≪落下する眼球≫、≪鳥の中の顔(G)≫(下図右)などが出品され、前年の2人展のリトグラフで見られた風化した板片の木目や亀裂のような形状、眼球状のモチーフが油彩画にも展開された。

1963年には羽仁進の映画『彼女と彼』に主演している。この映画で山下は、盲目の少女と犬と一緒に暮らすバタヤを演じた。この映画の出演にあたって羽仁に山下を紹介したのは、かつて山下が文化工作隊の一員として小河内に行かされたときに一緒になった土本典昭で、彼はこの映画の助監督をつとめた。役者としては全くの素人であったが山下の演技は好評で、翌年のベルリン国際映画祭では主演男優賞の有力候補にあげられている。しかしこの映画の撮影中に、山下は発声や走行に異状をきたしたことがあったという。これはやがて彼を襲う脊髄性進行性筋萎縮症の兆候だった。

羽仁進が監督した

新興マンモス団地(百合丘団地)とそこに隣接する貧民窟との対立を背景に、都会生活の

★ベルリン国際映画祭特別賞受賞 ★キネマ旬報ベストテン7位

脚本は羽仁進と演出家でもある清水邦夫が共同で担当。主演:左幸子、岡田英二、山下菊