■ある芸術家の生涯・・・大都市ベルリンとニューヨークの間で

■ある芸術家の生涯・・・大都市ベルリンとニューヨークの間で

ラルフ・イェンチュ

「野蛮だった中世の時代に対しても、我々の時代における人間の愚かさに対しても、線描の芸術は有効な武器になり得る。 【 それが、はっきりした意志と修練された技術で描かれたものであるならば。」(ジョージ・グロス)

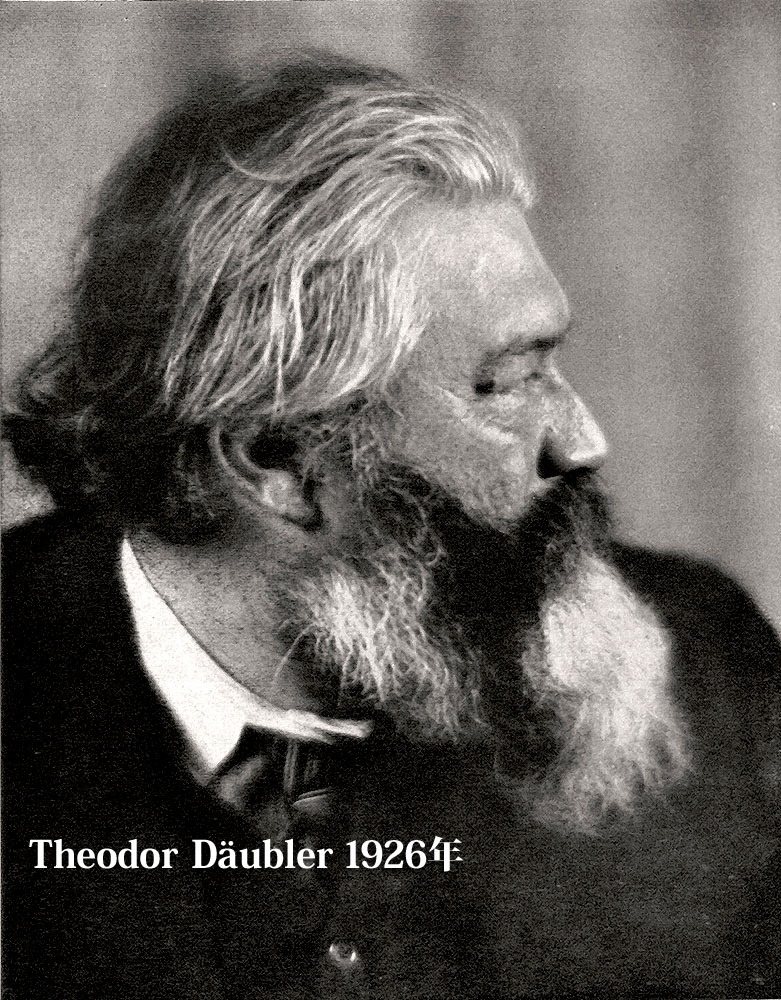

「彼は第一に素描家であり、未来派的な作家である。すぐに画家にもなるだろうl我々は躊躇することなく、次のように打電できよう。すなわち、ジョージ・グロスは目下、ベルリンで最も未来派的な気質の持ち主である、と。」

テオドール・ドイフラーは1916年10月、雑誌「デイー・ヴァイセン・ブレツター(自草紙)』のなかで、まだ若いジョージ・クロスをこのように特徴づけ、彼を一夜にしてベルリンで有名な存在にした。

同時代人が描き出すグロス像は、非常に豊かにさまざまな面を見せている。そこには一万では画家で素描家のグロスがいて、また他方ではダダ元帥のグロスがいる。道徳家であったり、『ノイエ・ユーゲント(新青年)』主催の講演会の夕べで会場を大混乱に陥れて、市民を驚愕させたりする。あるいは、スーツで盛装し、顔を白く化粧し、唇には紅をつけ、細い竹の杖を膝に乗せ、ベルリンのカフェのテラスに座り、通りすがる人々を批判的な眼で眺めるダンディーなグロスがいる。そしていつも決まって果てしなく孤独で、だらしのない貴族エーレンフリート伯とアメリカの医師で大量殺人の犯罪者であるウイリアム・キング・トーマス博士という二つの空想の分身に、「ある特定の夢や理想、好みを実現」させてもいる。

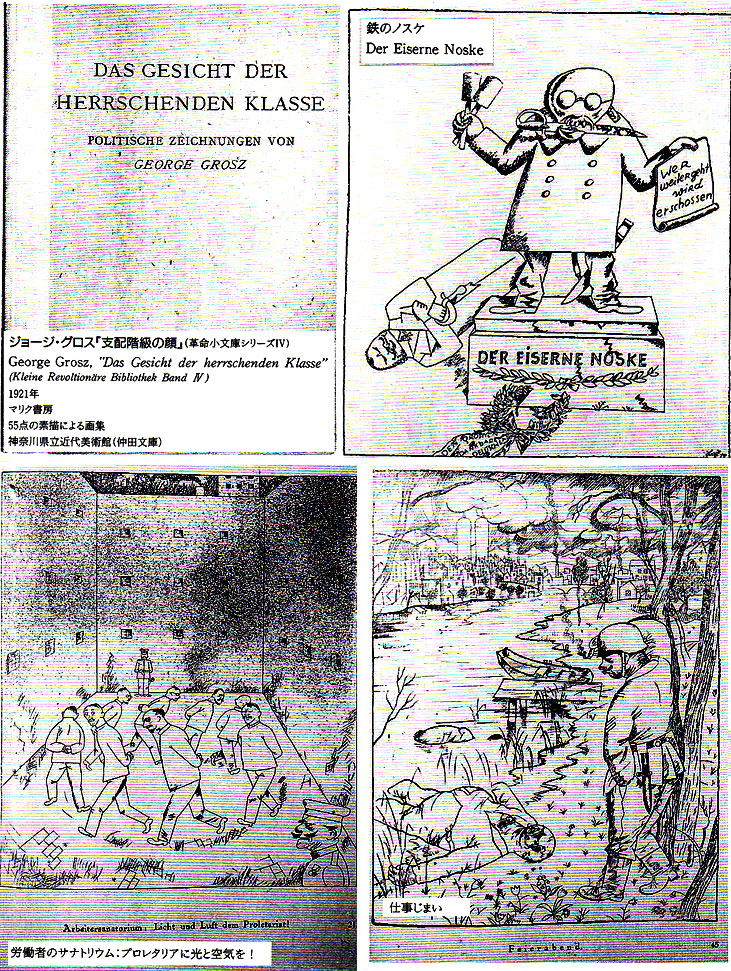

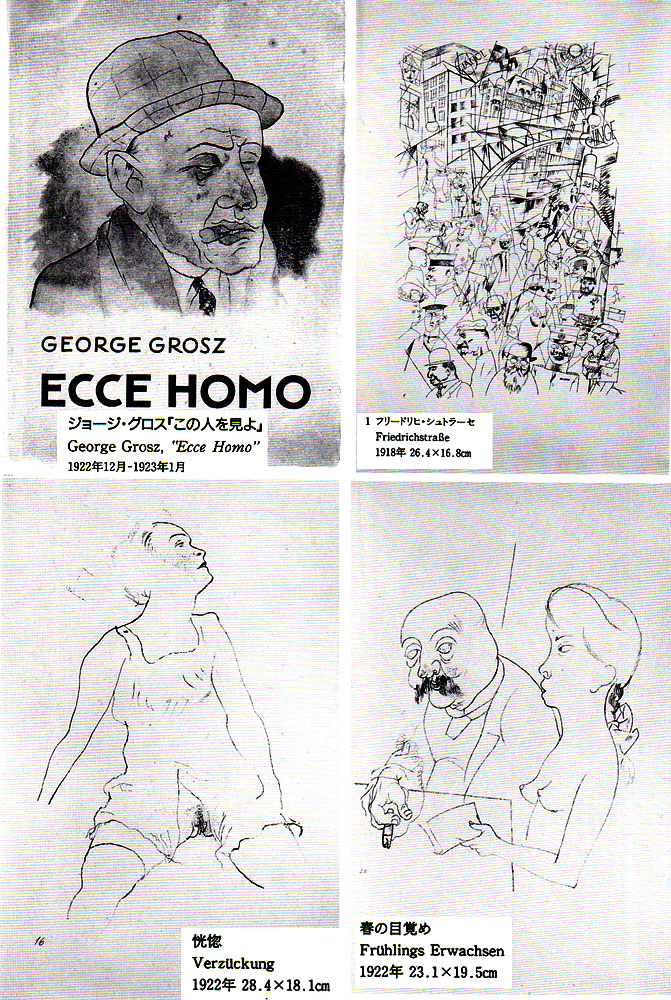

さらに惜しみを抱くグロスがいる。第一次世界大戦での彼に対する不当な行為に怒って復讐を誓い、そして自らの芸術を武器として使い始めた。戦前は、醜いもの、彼にとって不快なものすべてに対して無差別に憎悪を抱いたが、戦後はこの終末的状況に対して責任を負うべきだと思われる者たち、つまり、戦争を煽動したり、戦争から利益を得たりした者、軍隊、教会の首脳部に、その憎悪が向けられた。彼の観察眼は何ものをも見逃さず、眼と想像力が掻き立てるものすべてを、鷲ペンの素描芸術に容赦なく描きとめる。1917年に創設された、ヴイーラント・ヘルツフ工ルデとジョン・ハートフィールド兄弟のマリク書房が、自分たちが刊行する書籍や雑誌にクロスの素描を掲載し、何千部も印刷して出版したことが、クロスにとってはまたとない機会となった。たとえば、『支配者階級の顔』(1921年)や「けりはつけてやる!』(1923年)、画集『この人を見よ』(1923年)、『俗物図鑑』(1925年)といった彼の政治的な画集や教育書は大判で出版されて、ドイツの精神状態とドイツの俗物根性についての、何巻にもわたる比類のない百科事典となった。

ここには、魂のない軍隊の首脳、高慢な聖職者、ユーモアのない愛国者、あらゆるタイプの飽食のプチブル、極右政党の党員といったすべてが集められている。しかし同時に、空腹の失業者や傷痍軍人、マッチ売り、絶望して自殺した者といった影の部分もある。クロスが、このような「刃物のように鋭い線描様式」の粉飾のない描写のために、次々に起こされた「帝国国防軍侮辱」(1921年)、「猥褒書流布」(1923年)、「神聖冒溝」(1928年)の裁判の結果収監されたことは、驚くには値しないだろう。

グロスは、1930年12月3日の神を冒瀆したとする審議に対し、自己弁護のために草稿を書いたが、そこには彼の経歴についての記述が含まれていた。そのなかで、彼自身の芸術及び政治的な立場について説明している。「確かに私は当時すでに戦争をかなり問題視していた。人間に対して抱いていた私の信頼はことことく打ち砕かれた……。芸術のための芸術など、私には無意味なもの以上にばかばかしい・・・私は、互いに壊滅し合うような今日の世界に抗議したかったのだ・・・・というのも、私にはすべてが手ぬるい抵抗でしかないように思われたからだ・・・おそらく、私のような芸術的な人間は、これから訪れるであろう動乱の時代の痛みを、いわゆる普通の人々よりも強く感じるだろう・・・私はしばしば、この世界で血まみれになって人間性を失った叫び声を反響する壁のようなものであった。この時代の、亡霊のような恐ろしい顔を刻み込んだ壁である。当時、あの告発的な作品『この人を見よ』を描いたが、・・・それは、猥褻書物流布という判決を私にもたらした。この作品は、決してポルノを扱ったものではない。あのインフレ時代の記録である・・・あの時代の悪徳と不道徳を描いたのだ・・・この作品に残忍な効果が現れているのは、時代が私にそう描かせたからだ・・・それで作品の効果を問題にすれば、実におじけづいてしまうのだ。しかし決して、猥褻行為を提起しようとしたのではない。このようにして私の作品はすべて制作された。それらは裁判沙汰になったが・・・これらの作品は、このような人間たちとこのような時代抜きには考えられない。だから私を訴えるなら、この時代やその残虐さ、その堕落、その無政府状態、そしてその不正を訴えていることになるのだ。」

グロスは、信じられないほどの明晰さと見通しで、時代の兆候を暗示するすべを心得ていた。しかし彼の芸術は時代の鏡になっていただけではなく、これから襲うであろう終末的状況の不吉な前兆でもあった。だが、グロスは芸術家であるだけではなかった。確固とした信念で声明や文書に署名し、郊外で開かれる労働者集会に毎週日曜日の午後に出かけ、たとえば1923年には8時間労働の達成を目指す新聞の呼びかけに応じて尽力した。1925年にヴィーラント・ヘルツフエルデと一緒に著した「危機に瀕する芸術」(下図)は、説く時代を分析し、賢明に先を見据えた比類ないドキュメントである。

アメリカヘ移住後、ヴィーラント・ヘルツフェルデに宛てた1933年8月4日付けの手紙で、自身の素描について次のように短く言及している。「これが、ドイツの野蛮さに対してものを言うことができる最強のものです。今日、それはより真実味を増している。そして、今日にゴヤの絵画がそうであるように、後の「より人間的な』(失礼!)時代に、それははっきりすることでしよう。」

■幼年時代

1893年7月26日、ゲオルク・エーレンフリート・グロス(Georg Ehrenfried Groß)はベルリンに生まれた。父親は、ベルリンの街の中心地、ブランデンプルク門と王宮の間にある騒然としたフリードリヒ・シュトラーセの裏通りで、居心地のよい田舎風の居酒屋を経営していた。父親がこの居酒屋を売って、古本屋の経営に金銭を使い果たすと、家族は5歳のグロスを連れて、1898年にシュトルプに移り住んだ。シュトルプはタンツイヒ(ポーランド名はグダニスク)からもバルト海からも遠くない小さな町で、そこで父親はフリーメーソンの小屋を経営した。この小屋のレストランに集う雑誌購読者のサークルのために毎週送られてくる多くの雑誌やカラフルな画報こよって、子供時代の想像力が刺激されていった。「そこで私は何時間も床に横たわり、「ユーバー・ラント・ウント・メーア(大地と海)』誌、「ウニヴェルズム(宇宙)』誌、ワオム・フェルス・ツム・メーア(岩塊から海へ)』誌、『フリーゲンデ・ブレツター(チラシ草紙)』誌、「ガルテンラウベ(あずまや)』誌、『ダーハイム(故国)』誌の木版画やステロ版を見飽きることはなかった。非常に印象に残ったのは、東アジアの戦場や当時のドイツ植民地での争いを描いたものだった。また、大火事の、あのとても劇的な表現は今も忘れられない。」

父親が早くに亡くなった後、大都市ベルリンヘ戻ることを余儀なくされた家族にとっては、社会的にも経済的にも不安定な時代が始まる。後にグロスは、ベルリンでのこの貧しかった日々のことはあまり思い出したくはないという風であったが、珍しく次のように回想している。「ここで初めて、あの大都市の悲観主義に共感した。それは、貧困が小市民に重くのしかかっているのにそれを隠そうとしていたり、ヴエディンク地区周辺の街路が荒涼として陰鬱で騒々しかったりすることだ・・・このとき、こういったすべてのことが私の意識に入り込み、刻み込まれた。私はベルリンでの貧しい日々を忘れなかった。そして何年もたって初めて、この体験を表現するすべを見つけた。」

2年後に母親にシュトルプのブリュヒャー侯爵軽騎隊の将校クラブを経営しないかとの申し出があり、そのことで家族は経済的な心配をする必要がなくなった。このときから、グロス少年の、苦しみとは無縁な青年時代が始まる。「青年時代の思い出を総括すると、次のように言うことができる。私の青年時代は概して幸福だった。誰にも邪魔されずに自由だった。母は一日中好んでレンジのところで過こし、台所仕事をしていた。だから私は完全に自力でまったく強制されることなく成長したのである。それはすばらしい日々だったl。」戸外で長い時間を過こしたいという気持ちも大きかったが、グロス少年は何時間も部屋のなかで机に向かい、夜遅くまで絵を描いていた。ベルリンから姉のクレールが学生用油彩絵の具の入った箱をグロスに贈ってよこした。「私は、熱心にどんどん描いた。精一杯、模写した。たいていは絵葉書を拡大して描いた。ときどき、学校からの帰りにブリュヒャー草原を横切って帰宅するとき、将来のことを夢想し、遠い先の人生を考えた。空中の楼閣を建てるように、壮大な計画を思い描いた。それは、大きなアトリエのなかで、巨大な画架の前に相応の脚立に上って向かい、巨大な絵画を描くというものだ。」

ヴィルヘルム・ブッシュやモーリッツ・フォン・シュヴィント、アドルフ・フォン・メンツェル、エドゥアルトグリュッツナーといった芸術家たちの風俗画を雑誌で山のように見ていたグロスは、それらに方向付けられ、夢中になった。しかしまた、独自の空想による絵画も黒の鷲ペンや、水彩、セピア色のインクで描いた。それは、騎士がいる風景やロマン主義的な高い山々、旅職人、かがり火の 前に立つ兵士、それに初期のカリカチュアだった。グロスは、とき どき通り過ぎて行くサーカスの一団からも刺激され、また縁日や 射撃祭で見かける「ぞっとするほどすばらしい残虐なパノラマ絵画の消しがたい印象」に感化された。「ほとんどの主題で血が大きな役割を果たす。ものすごく圧倒的な表現が気に入った。たとえば、パリの地下鉄の火事だ。狭いトンネルの死者で埋まった通路から、煙混じりの、刺激的な朱色の炎が吹き上がる。とにかく、大勢のノミのように小さく焦げた人間が、死の恐怖に苛(さいな)まれて出口の階段へ迫る。焦げて炭化した塊が、逃げ惑う人々に踏みつけられて、電車の中や地面に散らばっている。ここで私のなかに呼び覚まされたものが、後に初めて未来派の作品を見たときにまた表面化した。つまりそれは、時代を先取りして描くことの意味であり、この世界の現実を描くことの意味であった。」

1909年16歳、グロスはドレスデン王立美術アカデミーの入学試験に合格する。ロベルト・シュテール、オスマー・シンドラー、リヒャルト・ミュラーが教師だった。彼らはみな、とりわけ石膏モデルを用いた原物を忠実に写し取る伝統に基づいていた。厳格な手順を好み、しばしば2週間以内に一枚の素描を仕上げさせた。グロスは反感も抱かずに当時を振り返り、アカデミーからはあまり学ぶことはなかったが、友人たちとの交友や、絵画や書物を自分で見聞し、自然を簡単に早くスケッチする訓練をしたことから学んだと認めている。1912年19歳にグロスはベルリンに移り、そこでは、工芸学校の、理解があって社交的なエーミール・オルリークの下で勉強を続ける。オルリークは、まだ若いグロスがプロイセンの国費奨学金を受けられるように取り計らったので、グロスは一時的に生計を保障されることとなった。

■大都市ベルリン

グロスは次のように見ていた。「ベルリンには私にとってチャンスがあった。美術商ではセザンヌやヴァン・ゴッホと並んで、ようやく知られるようになったピカソやマティス、ドランなどのフランスの若い画家たちの作品も並べられていた。ベルリンにはすばらしい劇場、大規模なサーカス団、キャバレー、レヴューがあった。駅舎のロビーのように広いビアホール、4階建てのワイン専門の居酒屋、6日間耐久競輪、未来派の展覧会、ケーニヒクレーツ・シュトラーセの劇場で上演される国際的なタンゴ競技会とストリンドベルイの戯曲-これが、私が来た当時のベルリンだ。」

グロスは非常に生き生きと大都市の生活に飛び込んでいった。友人のヘルベルト・フィードラーと一緒に、大都市の周辺を歩き回り、観察し、そして描きまくった。スケッチブックは、何百もの見たり体験したりした出来事、都市風景、中庭の一角、どこかへ通じているプラットホームの真部、地平線の家並み、その前に広がる芝生と遊園地、ベルリンの街外れにまで続く家々、ファサード、ガスタンク、そこにいる集団やひとりひとりの人間で埋まっていった。

徐々にこのひとりひとりの人間が、希望や意図、憧れや習慣をもった個人として描かれるようになっていった。それは、スケッチブックにさっと描きとめられたものの他に、とりわけ自由な習作として描かれたもので、そこでは都市風景を背景にして、架空の多数の人だかりや、暴動、殺人現場が前景に描かれるようになっていった。1912年19歳はグロスの様式が頻繁に変化したが、まだ、彼自身が「刃物のように鋭い」と呼ぶ1915年23歳の筆致にいたる以前である。薄暗い居酒屋の内部、暴力的な大衆の殴り合いと人だかりを、太い大工用鉛筆や黒チョークやインクを使って描く一方で、サーカスの情景やエロティックな素描の数々、それに情事や殺人の場面を、細い鷲ペンで描き、しばしば蜘蛛の巣のような線の集積が紙一面に広がる素描となった。

ドレスデンでの時代に創出し構成したカリカチュアは、長いこと忘れ去られていた。グロスにとっては、現在と体験したこと及び観察したことの方が重要だったのである。1912年はクロスが、その芸術上の重要な交差点を経験したことになる。それは、空想と経験の混合の始まりであり、つまり都市風景の素描や室内の情景が絵画のなかでは付属物となって、虚構が内容を特定するものとなっていったのである。情欲の場面の描写はしばしばある種のユーモアを含み、ほとんど際限がない。それは快楽が暴力に変わり、性愛が野蛮さと対になる痴情殺人をテーマにした描写と同様である。グロスはその芸術において、可能な限り暴力と情欲とを同一視しようとしこ鑑賞者には出来事の詳細を一切省略せずに見せるのである。

戦前にクロスは3分冊の画集『ドイツ人の下劣さ』を計画した。この時代の素描には、彼が思い描く著しく否定的な人間のイメージが現れている。「たとえば、ビアホール・ジーヘンの常連客のテーブルで太った赤い肉の塊のような人間たちが、灰色の醜い袋に押し込められて坐っている図を描いた。私が対象とするものの過酷さと冷たさとを劇的に、そして露骨に再現する様式を手に入れるために、最も直接的に芸術衝動が現れているものを勉強した。つまり、私はトイレで落書きを模写したのだ。それは私には激しい感情の発露であり、端的な翻案であるように見えた。また子供の素描も、その直裁さゆえに私を魅了した。そうやって私は次第に刃物のように鋭い様式に近づいたのだ。それは、当時、私が、絶対的な人間否定に規定された観察に基づいて描写するために必要とした様式であった。」

1914年7月28日21歳にオーストリア=ハンガリー対セルビアの局地的な小競り合いとして始まった戦争は、ドイツがロシアとフランスに対して宣戦布告したためにヨーロッパ全土の戦争となり、その数日後にはイギリスが海を隔てた領土をめぐって介入したため、世界大戦となった。グロスは普通兵役義務のせいで、軍務召集から逃れることはできなかった。自由を愛するグロスにとって、この召集が悲劇的結末に終わるということは、はじめから分かっていたことである。画家で友人のロベルト・ベルに宛てた手紙のなかで、ビスワ川沿いのトルンヘ向かう列車の旅を報告しながら、その著しく否定的な人間イメージの一例について書いている。「私がここで、見た目が、まるで吐き出した牛肉で、実妹期限切れの肉の腐臭を放ち、子供のときに梅毒で上あごが溶けてしまったような話しぶりの人々・・・温厚な性質がこうして反抗的になったような人々と乗り合わせているということを分かってほしいのです。」そしてプラハに亡命したヴィーラント・ヘルツフェルデに宛てて、1933年40歳にニューヨークから書き送った手紙では、次のように振り返りながら自らの性格を描写している。「服従することができず、また絶対にそうしたいとも思わないのが、私の性格の特徴です。私には確かな『自由』がなければならないのです。」

多くの同時代人や知識人、文学者、芸術愛好家とは反対に、グロスは、戦争を「清い犠牲」とか「祖国への義務」として好意的に受け入れたりはしなかった。彼は次のように冷静に断言した。「戦争が勃発すると、新聞雑誌の主張や軍隊の華やかさに踊らされている大衆は意思など持たないものだということが、私にはよく分かった。政治家と軍司令官の意思が彼らを支配しているのだ。私もこの意思を感じはしたが、しかし興奮したりはしなかった。なぜかと言えば、私がこれまで生きるよすがとしていた個人の自由が脅かされているのを見たからである。私は人間やその社会から離れて、自らの望みどおりに生きたい・・・今は、私が嫌悪する人間たちと一緒の軍隊のような社会へ強制的に連行されるという、危機的状況にある。私の憎悪は、私をそこへ強制的に押しやろうとするものに集中的に向けられているのだ。戦争とは、領土をめぐって起こるよくある争いが、ものすごく悲惨な状態に陥った現象形態であると見ている。この争いは、私には小売でも不快だったのだから、卸しではなおのことだ。でも、私はとりあえずプロイセンの兵士になることを拒みきれなかった。」10/411手書きの詩。1917年3月24歳、ブランデンブルク・ハーフェルのゲルデン精神病院にて。1918年3月3日付のグロスのオットー・シュマールハウゼン宛書簡(ベルリンにて)。

1915年22歳の前線へ向かう途中で、グロスは病気を患い、「兵役不適格者」として除隊させられる。1917年1月24歳の二度目の召集は、神経衰弱に終わった。脱走兵として射殺される可能性もあったが、結局いわゆる「精神鑑定」を受けて、影響力があり、グロスとその芸術の愛好家でもあったハリー・ケスラー伯爵の助けで、同年5月「永久兵役不適格者」として除隊となった。

ブランデンブルク近郊のハーフェル川沿いにあるゲルデン精神病院に滞在中には、次のような手書きの詩が残された。

恐怖は私の内部に潜む

夜

目が覚めると

格子の背後に巨大な骸骨

そうしてあざ笑うように黄色く、ミルク状の線が這う

床の上の明るく照らし出されたもの

そしてぞっとする

梅毒患者の咳(すでに棺が用意してある)

死んだいとこが、いつも

夜の夢に現れる・・・

しだいに鑑の顔が崩れて、腐りかけの死骸になっていく。そしてミミズを見た・・・

彼の両手が墓や土の塊から伸びて私を触るとき、

私は悲しくなり、涙を流しながら泣かないではいられない!

私が憎悪する人間どもは、私の

魂を不毛な砂漠にする−もはやその中に住むのは鈍い怒りだけ

私はいつも、地獄をさまようように、呪われているのだ

グロスはこの戦争を手短に結論付けた。つまり、「人間は豚野郎だ」と。グロスは、数百万人の生命を奪い、無数の言語に絶する苦悩と破滅をもたらしたこの犯罪に対して、猛烈な怒りをもって決着つけることを、終戦前の1916年24歳にすでに告発的に始めていた。そしてその後の数年間でそれはますます強くなっていった。ダダの夕べや、マリク書房から刊行された、ラディカルで政治的な雑誌とグロス自身のいわゆる政治的絵本に掲載された素描は、芸術家グロスと国家当局との間に絶えず激しい議論を引き起こした。

「神は我らとともに』(1920年)、『この人を見よ』(1923年)下図、「背景』(1928年)といった画集が、3度の、注目度も高く、世間一般の議論を呼ぶような裁判沙汰となり、どれも何度も審議が重ねられた。そのせいでグロスは、事実上1921年28歳から1933年30歳にアメリカに移住するまでの間、継続的に法廷に召喚され、罰金刑や禁固刑に脅かされ続けたのである。

■ダダとその後

1918年11月25歳。ドイツに革命が起き、皇帝は退位を余儀なくされた。ドイツ社会民主党の党首フリードリヒ・エーベルトが帝国議会を引き継いだ。1918年12月30日にべルリンでドイツ共産党が創設される。ジョン・ハートフィールドとヴィーラント・ヘルツフエルデ、ジョージ・グロスはその日のうちに党員となった。ベルリンでは市街戦が勃発した。マリク書房の周辺に集まったこの同志たちは、政治的な雑誌『誰もが自分のサッカー』や「ディー・プライテ(破産)』でもって、革命に参加しようとした。雑誌は発禁処分となり、ヴィーラント・ヘルツフェルデは逮捕され、収監された。彼は釈放された日の夜、収監されていたときのことを「保護検束」として書き上げ、「ディー・プライテ』の第2号として刊行した。しかし、これもすぐに警察の発禁処分を受けた。「ディー・プライテ』の続きの号も刊行されたが、1月号に挑発的なタイトルで、絞首台にかけられた資本家の代表と軍隊の代表を描いたところ、雑誌は永久発禁処分となった。しかし、後にまたもや違法に刊行された。グロスの行動とマリク書房の活動は、この自由な考えの集団と好戦的な役人との間に、絶え間なく、激しい議論を引き起こすこととなった。そして最終的には、ベルリンで開催されたダダ見本市が大きな反響を呼ぶセンセーションを巻き起こした。

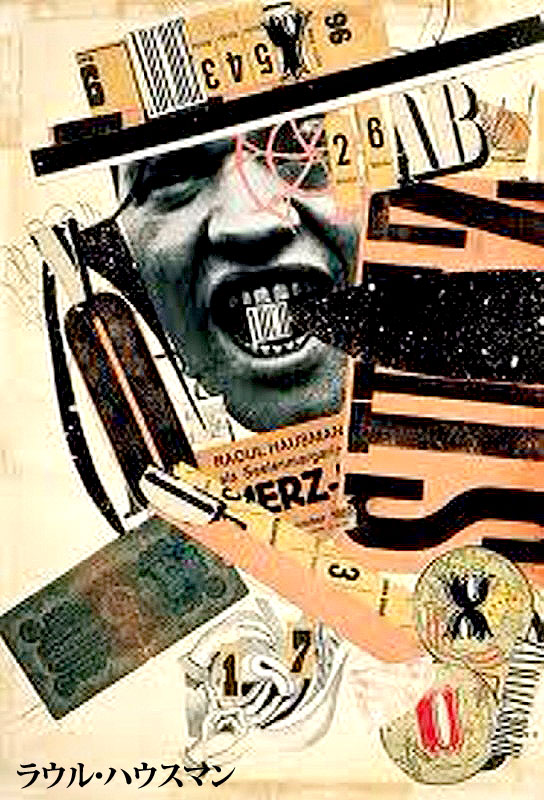

6月30日から8月25日までベルリンの画商Dr.オットー・ブルヒャルトの画廊で「第1回国際ダダ見本市」が開催された。主催者は、「プロパガンダダ元帥G・グロス」と「ダダゾーフ」のラウル・ハウスマン、そして「モンタージュ・ダダ」のジョン・ハートフィールド及び他の協力者たちであった。何部屋にも及ぶこの見本市は、比類ない挑発であった。本当の見本市のように組織され、すべてが、戦争反対、軍隊反対、資本家反対といったテーマごとに集められていた。そして役人とブルジョアを疑問視し、嘲笑した。ジョン・ハートフィールド、ラウル・ハウスマン、ジョージ・クロス、ハンナ・ヘーヒ、ルドルフ・シュリヒター、オットー・ディックス、ハンス・アルプ、∃八ネス・バーター、フランシス・ピカピア、マックス・エルンストらによる、150点以上に及ぶ絵画、立体、文字のポスター、コラージュ、人形、写真、雑誌、モンタージュが展示された。

グロスは27点の作品を出品した。そのなかには、戦闘服姿の自身を写した大判の肖像写真があり、そこには次のような言葉が大きく書かれていた。「ダダはブルジョア的概念世界を故意に解体する」、「ダダは革命的プロレタリアの味方である」と。見本市の第1展示室では、ジョージ・クロスの≪ドイツ、冬のメルヘン》やオットー・ディックスの(傷痍軍人〉といった油彩画や、クロスとハートフィールドがモンタージュした電気仕掛けのタトリン風の造形≪野生になったプチブルのハートフィールド≫があり、ハートフィールドとシュリヒターによる反軍国主義的な≪プロイセンの大天使》が天井から吊り下げられていた。

軍服に張子の豚の頭を乗せて空中に浮いているこの≪プロイセンの大天使〉は、「いと高きところより来たれり」と書かれた帯を巻きつけ、上から吊り下げられた板には赤い文字で「本作の十分な理解のため、軍服着用の上、背嚢を背負い装備万端、1日12時間テンペルホーフ教練場で訓練を受けるべし」と善かれていた。この「シュレッケンスカマー(驚愕の部屋)」に吊るされた兵隊の人形と、参照用に机に置かれていたのでたまたま広まったクロスの画集「神は我らとともに』が、帝国国防軍を侮辱したとして告訴された。検察はバーターには無罪を求め、ブルヒヤルトとシュリヒターにはそれぞれ60ロマルクの罰金、グロスとヘルツフェルデにはそれぞれ6週間の禁固刑を求刑した。判決は、帝国国防軍を侮辱したとして、クロスに300マルク、ヘルツフェルデに600マルクの罰金刑となり、他の被告人たちは無罪となった。画集『神は我らとともに』の出版権は、グロテスクなことに帝国国防省のものとなり、そのことでこの画集が印刷される可能性は永久に閉ざされた。印刷原版は没収され、処分された。

1922年29歳にグロスはモスクワの共産党の招待により、デンマークの年上の作家と5ケ月間にわたってロシアを旅行する。この旅行の一年後、グロスは共産党から脱党した。それはこの旅行での体験が彼を幻滅させただけではなかった。モスクワで実践されていた共産主義の政党主義を無条件に使命感をもって信じるには、彼は疑い深過ぎたのであり、時代の兆候を際立って明晰に把握していたのである。「……私を信じてください、親愛なるマックス、・・・もし近未来に赤い旗がひるがえるようなことがあっても、君は気づかないかもしれませんが……同じように臣民やおべっか使い、権力崇拝者、卑屈にへつらう者たちが・・・刺し殺し、処刑し、痛めつける・・・等々、まったく変わりはない……anyway〔どのみち〕層はどこでも、従順に言うことを聞くものなのです。」

1933年40歳にクロスがニューヨークに到着し、とりあえずホテルで生活を始めると、プラハに亡命したヴィーラント・ヘルツフェルデとの間で、共産主義のイデオロギーについて議論がなされた。グロスはときどき投函しなかったり、送る前にまた書き直したりした数通の長い手紙の中で、無愛想にこの長年の友人と決着をつけた。ヘルツフェルデは、グロスに引き続き共産党の機関誌やその宣伝パンフレットに協力するよう強く求めていたのである。「知ってのとおり、我々はヨーロッパにいたときからしばしば、そのことで言い争っていた・・・つまり、自由……ハハハ……人間の権利……ヒヒヒ……どれもこれも……不愉快だ・・・腹が立つ。おさらば。汚い嘘とは金輪際さらばです・・・残念ながらもう1914年ではないのです・・・今日、ドイツ共産党の目的(ロシアに従順に従っている)に責任をもち、そのために苦悩するということは、私が入党した頃とはまったく意味が違っています。・・・共産主義とかかわりになったために、私のなかの理念がなにもかも破壊されてしまった・・・私の友人たちが欺瞞的な崩壊に駈りたてているのを目の当たりにすればするほど・・・彼らのシニシズムなど・・・もともと軍隊や規律に熱中した人間たちは、今や勝手に逆の宣伝活動を行っている・・・マルクス主義者たちはうそつきか、愚か者だから、ファシズムの兄弟と同類なのだ・・・ヒトラー・・・スターリン・・・ムソリーニ・・・彼らのお見事な同盟ぶりはお見通しです・・・。」

■エッケ・ホモこの人を見よ!

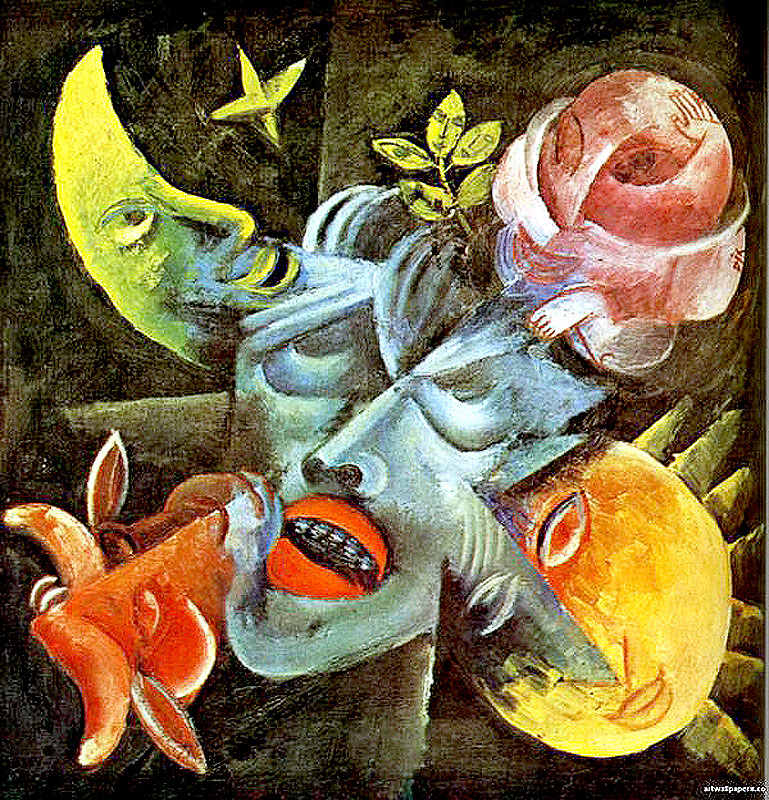

エッケ・ホモこの人を見よ」といった意味のラテン語です。新約聖書の一場面、罪に 問われるイエス・キリストを指さし、この言葉は発せられました。紫の衣を身にまとい、い ばらの冠をかぶるイエス。むちに打たれ、血にまみれるその男への判決は、愚かな民衆にゆ だねられています。結局は磔刑に処せられることになるイエスの、受難をあらわす主題とし て、エッケ・ホモは、美術作品においてもたびたび取り上げられてきました。 人間を描き、そこに宗教的ないし倫理的な教訓をこめ、人間のあるべき姿を提示する。こう した試みは、エッケ・ホモの主題に限らず、西洋美術の歴史の中で幾度もくり返されていま す。いや、人間をどう描くか、人間の本質にどう迫るか、といった問題意識は、洋の東西、 古今の別なく共有される、美術の主要課題であるといえるでしょう。ただし、二度の世界大 戦を経たいま、人間の描写と教訓的なメッセージとが一直線に結ばれることは、ほとんどあ りません。あるべき人間像がそもそも不確かな中で、現代の芸術家たちに課せられているの は、むしろ人間の在り方を根本から問い直すことでした。 さまざまな社会的矛盾、不合理に直面する中で生みだされる現代美術の人間像。本展は、当 館所蔵の作品を中心とした 50 作家 100 点あまりの作品によって、第二次世界大戦以後の人間 描写の展開を振り返ります。ときに死体や犯罪を、ときに裂ける皮膚やその下に隠された内 臓を、ときに輪郭の定まらない曖昧な亡霊を描きだす現代の人間像は、安易な感情移入を許 すものではありません。なんらかの教訓を受けとる手前で立ち止まり、それ以上でも以下で もないイメージをただじっと見据えることから、人間存在の問い直しは始まります。̶現代 の人間像を、見よ。

最初に兵役を罷免されて、2度目に招集されるまでの間は、実に多くの作品を制作した時期として特徴づけられるが、20年代初頭の制作活動や政治的な煽動活動もそれに引けを取らないものであった。マリク書房から出版された雑誌が常に威嚇と訴追にさらされ、帝国国防軍を侮辱したとする裁判の判決で罰金刑及び画集「神は我らとともに』の押収となり、警察によって印刷原版が処分されたが、グロスは士気を失うどころか、ますます力をみなぎらせ、官僚と対決する姿勢を強めていった。

次々に素描が制作され、そこにはこの時代の不道徳や「悪習」、「不品行」が描き出され、弾劾された。今はなくなってしまったが、グロスが≪寄生生物》や≪女街≫と名づけた一連の作品もすぐに制作された。なおも彼の怒りは軍隊や役人、政権与党に向けられ続けたが、それでも第一次世界大戦の犯罪性やその原因と結果に対しては、まだ十分に清算できていないと考えていた。

マリク書房からは、グロスの素描を掲載した書籍が次々に発刊された。それらを特に「政治的教育書」と呼び、『支配階級の顔」「けりはつけてやる!』、「俗物図鑑』といった挑発的なタイトルが付けられていた。それと並行して、『影のなかで』、『群盗』、『筆と鋏で』、『この人を見よ』といった画集が刊行された。画集「神は我らとともに』が発禁処分になったのにもかかわらず、グロスはこのなかの数点を『支配階級の顔』のなかに含めた。警察はそのことに対し介入しようとしたが、ベルリンの出版関係者たちが怒って抗議し、芸術家を擁護した。

画集「この人を見よ』がグロスに次の裁判をもたらした。多くの専門家や鑑定人を巻き込むことになったこの裁判では、検察が印刷物すべての押収と、グロスには500マルク、二人の発行人にはそれぞれ1,1000マルクずつの罰金刑を求刑した。裁判所は1924年2月16日に、被告人たちに対しそれぞれ500マルクの罰金刑を言い渡し、この画集から17点の素描と5点の水彩を削除するよう、要求した。被告人たちは判決を不服として上告したが、結局、1924年6月2日31歳にライプチヒの帝国最高裁判所で開かれた上告審で、先の判決が確定となった。

■新しい人間

1920年27歳から1922年28歳にかけて、油彩画≪無題(構成)》(1920年)のような、いわゆる自動絵画が制作された。これらの作品の理論的な背景には、「新しい人間」がある。ひとりひとりの人間が問題にされているのではなく、集団の、労働者の大衆が意味されているのである。

1920年11月に書かれ、『タス・クンストフラット(芸術草紙)』誌の1921年1月号に掲載された論文「私の新しい絵画について」で、グロスは、「人間がふたたび周囲の世界とのリアルな関係を獲得するために、超自然的な力や、神や、天使から世界像を解放すること」を要求している。グロスの絵画には色彩が戻り、線は、「没個性的・写真的に引かれる」ものとされ、「立体性を与えるように構成され」るものとなった。グロスは、「技術師絵画」の「即物性と明晰性」の意味において、主題(たとえば、スポーツ、技師、機械)の合目的性を必要とした。このように芸術における形式上の要請を定義したが、論文に見られる理論的な要請は、純粋に階級闘争的なものであった。

グロスがここで表明し、1920年から1922年にかけての自動絵画で実現させようとしたことは、「つまり、今日、必要とされている理解の深さを要求されることなく・・・誰にとっても理解可能なものである」ということは、条件つきで達成されたのみだった。人間ひとりひとりの運命を考慮した上でその集団性を支持したグロスは、「新しい人間」を作り出したが、この「新しい人間」を具現するべき人々にはほとんど理解されなかった。魂のない工業地帯や住宅地の中での顔のない不完全な人形としての人間、宣伝活動をする集団の中の機能的部分としての人間、構成部品を自由に補ったり、取り替えたりできるロボットとしての人間、こういった人間が「革命的な理想」の担い手でなくてはならず、新しくより良い「世界の組織化のために働く!」のである。しかし、グロスは、これまでの表現主義的・未来派的な絵画様式から形式的にも内容的にも転向した自動絵画において、現実を知覚し、受け入れるという時代の要請を、間違いなく追求したのである。グロスの芸術において、このことは客観化を意味し、新即物主義への第一歩であった。新即物主義は、少し後にグロスがその代表者の一人となる芸術の一方向である。

グロスの芸術における即物化の傾向は、すでに1921年28歳の、とりわけ裸体素描や肖像画に認められる。線は柔らかく単純なものとなり、これまでのように短く鋭い緑の集積や何度も線を重ねることをせず、形を捉えるようになる。柔らかい鉛筆の、抑制された細い線が、盛り上がりやくぼみを描き出し、そうして物体や人体が立体的造形として表現される。この自動絵画では、グロスはサインの代わりに、このためにわざわざ制作したスタンプをカンヴァスに押した。そこには自筆の「GEORGE GROSZ」という署名と日付と「CONSTRUIERT(構成された)」という文字が入れてある。このスタンプは自動絵画の水彩画にも使われ、1920年から1922年にかけての日付が書き込まれている。1923年から1925年の素描には、たいていは赤か青で手組み植字のスタンプで押された日付が現れる。そこにはときに、「ホーエンツォレルンダム201」の住所も見受けられるが、サインはめったに入っていない。

1923年30歳、マンハイム市立美術館館長クスタフ・F・ハルトラウプが「新即物主義」展を計画し始めた。はじめはテーマの難しさと借用作品の問題で難航したが、この展覧会は実現し、1925年6月14日から9月13日までマンハイムで開催された。ハルトラウプの意図は、この展覧会で表現主義から現代美術まで、つまり新即物主義の美術までの展開を示すことにあった。そのため、カタログには「表現主義以降のドイツの絵画」という副題がつけられていた。だから、たとえばべックマンやディックス、グロスの新即物主義時代以前の油彩画も展示されたのである。

他の人々とは違って、グロスは自身の時代の危機と問題を認識しており、その後の展開を予知していた。ヴィーラント・ヘルツフェルデと共著で、1925年に刊行された論難書『危機に瀕する芸術』のなかで、グロスは現在及び将来の政治状況について、洞察力の鋭い分析を行った。「人間は、この一世紀聞に地上に存在する生産手段の実に多くの部分を占有した。同時に、この手段の所有をめぐる人間同士の争いは、次第に広範囲に及び、人々を例外なくその騒乱に巻き込んだ。労働者、サラリーマン、官僚、観光客一株主、企業家、商人、財務家がいる。残りはこの両者へいたる階段の途中にいる。搾取する側とされる側に二分された人間の存在をめぐる争いの、もっとも激しく最終的な形態が、階級闘争である。」

他の誰よりもいち早く、グロスは第二次世界大戦が襲ってくる危機を察知していた。すでに1932年39歳にマーク・ネーフェン・ドュモンに宛てて、次のように書いている。「ゆっくりだが着実に我々は新たな戦争に向かっている・・・今日でも明日でもないが・・・しかし、いたるところで、これからの世界戦争のために大勢が動員されているのです。」さらに1934年41歳に、トーマス・マン夫妻とニューヨークで一緒に昼食をした際に、当時のヒトラーの支配情勢について互いに異なる見解を述べたために、険悪な雰囲気となった。トーマス・マンが、ヒトラーは長くても6ケ月間、統治できるだけだと信じていたのに対し、グロスは次のように激しく反論したのであった。「私は、多くの人々が考えるよりも、彼はもっと長く権力の座にとどまると思う・・・ドイツの臣民の愛、重工業、栄光に満ちた軍隊、そして有能なゲシュタポに支えられているのだから。」

グロスが、また起こりつつある災いをいかに明確に認識していたかは、友人の作家マックス・ヘルマン=ナイセに1934年5月12日41歳に宛てた手紙の一節に明らかである。「でも一つはっきりしていることがある、マクセ、それはドイツには戻りたくないということです。それは私の名前が抹消されたことだけが理由なのではありません。「より良い』未来など信じることはできないのです。目の前にあるのは壊れそうな現在です・・・私は理想を追い求める夢想家ではありません。たとえば、日記を読んで、思いをなにかと廻らせる。エデン・バーかシュヴァン・エッケで飲んでいるかのように、まだまだ書き続けるのか? 何も起きていないかのように、あくまで冗談を言ってふざけるのだろうか? No〔否〕、全部だめになってしまったのだ。マクセ、気を悪くしないでほしい、あちら側のことを考える人は、ひどく困ったことになる。まさしく悪に染まってしまうのだ。どこもかしこも戦争遊戯と野蛮きわまりない国家主義。地上の偉大な人物ヒトラーマン・・・切手に打ってつけ。反吐(へど)が出そうです。

それから数週間後の1934年6月30日41歳、クロスはプラハにいるヴィーラント・ヘルツフェルデに宛てて次のように書いた。「ほぼ350点の水彩画、ぞれも大判のものを描いた。やや陰鬱な数枚・・・砲撃され粉みじんになった街、背後から軍服を着た兵士たちに殺害されたひとたちの死体・・・そして最近の市街戦を描いた連作・・・ウィーンでの出来事が暗示されている。しかし、これらの作品からそもそもなにも期待してはいない一制作がある程度の出来で、それから解放されたことで私は(内面的に)満足なのだ。ヒトラーマンも悪夢として描いた。下の方では街が燃え上がり、上空には爆撃機が飛び交う・・・幻視されたゴヤ風のもの」

グロスは徐々に、大都市ベルリンとさらに著しくなってきた右翼と左翼の権力闘争とに嫌気が差してきた。彼の政治的な見解も、ドイツ人に対する嫌悪感も何ら変わりはなかったが、「持続的に革命的な者」という役目から自らを解放したのだった。1924年から1926年にフランスを旅行し、パリに滞在したことで、彼はこれからは毎年数ヶ月間をフランスで過ごすだけでなく、「2、3年続けてフランスに滞在し、冬は南で、夏と春はパリ近郊で過ごす」という意志を強くした。

不公平さや抑圧に対するグロスの基本的な態度は、その生涯を通じて変わることはなかった。この態度はグロスの場合、立場上の問題ではなく、性格的な特質によるものであった。だから、グロスがドイツを去ってからは、非政治的な芸術家になったと言うことはできない。裸体素描や風景画の数が増したことを根拠とする、このような主張は、アメリカで制作された政治的な内容の油彩画や水彩、素描の数々を示すだけで、否定できよう。クロスはその制作活動のなかで、アメリカの日々の政治に対して批判的な立場を取っただけでなく、多くの作品に引き続きナチス・ドイツの出来事と犯罪とに対する怒りと嫌悪を表現していたのである。

1926年5月22日33歳に、グロスの第一子であるベーター・ミヒャエルがベルリンで誕生した。1927年4月初旬に家族で、フランス側(ヴィエラに10月まで過こすつもりで、マルセイユ近郊のポアンルージュに赴く。ポアント・ルージュでグロスは自然に基づいた油彩画の習作をはじめ、そのことを次のように述べている。「自然の前では、簡略化されなければならない。そして絵を正確に『構築」しなければならない。・・・私は『模写するように』描きたいとは思わない。そうではなくて、手本としての自然に依拠して構成するのだ。私にとって重要なのは、『気分』でも『空気』でもない。特別な絵画空間、建築的構成、立体造形等々こそが重要なのだ。」

ベルリンに戻ると、10月、ピスカートル劇場で上演されるヤロスラフ・ハシェクの戯曲『勇敢なる兵士シュヴァイクの冒険』のために、精力的に仕事に没頭した。その舞台美術を制作し、背景に上映されるアニメ映画のために、数百点の素描を提供した。ここでもう一度、グロスは主題を実現させるための力強い素描を、精一杯描こうとしたのである。そこでは役人や軍隊や教会の代表者の、グロスには勝手し放題で不道徳に見える非難されるべき実態が、暴露されていた。画集「背景』に収められた、これらのシュヴァイクの素描3点が、グロスに3度目の裁判をもたらした。これはワイマール共和国で最長のまたもっとも徒労な裁判の一つとなりつの裁判所で審議され、メディアや世間の注目を大いに集めることとなった。

■神々のたそがれ

「街は、暗くて寒く、デマが飛び交っていた。街路は、撲殺とコカイン商で埋まった野蛮な院路となった。街の新たな目印は鋼鉄の枝と血に染まって折れた椅子の足だ。外では白シャツの一群が行進し、『ドイツよ、目覚めよ!ユダよくたばれ!』と声を合わせて歌っている。その後ろからはまた別の一群がやってきて、軍隊のように十字に列を組んで行進しながら、コーラスのように節をつけて「モスクワ、万歳!モスクワ、万歳!』と叫ぶ。その後に打ち砕かれた頭部と粉砕された頚骨、そして時に銃撃された月のたぐいが横たわる。」こんなふうに、グロスは、ヒトラーが権力の掌握する前のベルリンの様子を自叙伝に書いている。

終末的な気分。これを誰がグロス以上に状況を把握し、描写することができたであろうか。「私はこの今日のドイツを愛しています・・・私はそのど真ん中、つまり、ここで生活するのが好きなのです」と1930年37歳に友人のマーク・ネーフェン・ドュモン宛ての手紙に書き、さらに次のように続けた。「ナチは巨大に膨れ上がり、街を支配しています。つまり、彼らが気に入らないことに対してなら、何にでもすぐに抗議のデモをするのです・・・そうやって先週はレマルクの映画を上映禁止にしてしまったのです。まるで中世の時代を生きているみたいです。昔あったものがすべて、少々過去のもののようにも思えるのですが、またぞろ復活です・・・反ユダヤ主義、戦争への熱狂、ヒステリックな国家主義。ぱかげています!・・・ここに生活していなければ、毎日、鉤十字をつけた隊列が歌をうたい、「ユダよ、くたばれ」と大声でわめきながら通り過ぎていくなどということを、信じられないでしよう・・・ユダヤ人が自由に生活するドイツで。もちろん、来週にでも新たに戦争が勃発すると考えているのではありません・・・しかし私たちの「不可解で好戦的な」民族にとっては何も不可能なことはない。というわけで、乾杯!です。結局は真の生きる喜びが湧くわけですから・・・もし我々が世界を征服したら、ですが。」

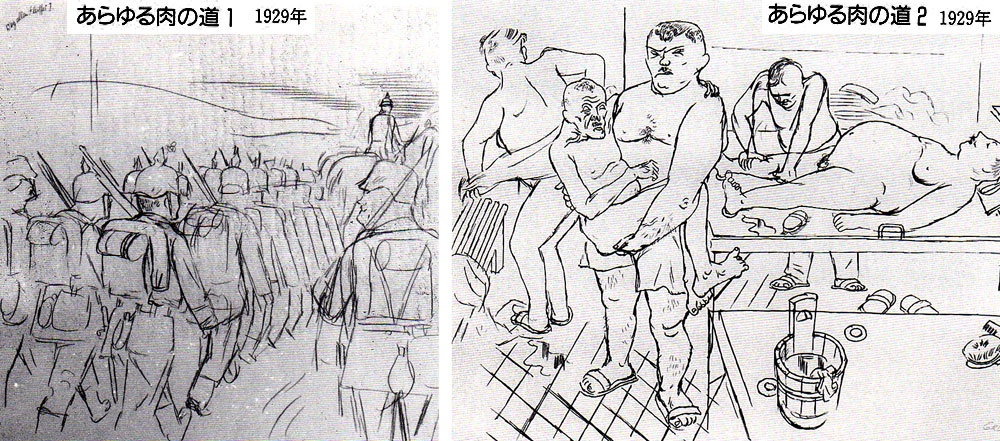

1926年33歳に、グロスは「あらゆる肉の道」と名づけた一連の素描や水彩の制作をはじめた。この連作は1931年の3点の油彩画で終了する。裸の男たちがモッツ・シュトラーセにあるサウナのマッサージ・カウンターに横になっている場面<上図右>ト、やがて、隊列を組んで戦場へ行進していく兵士たちの絵<上図左>に変わる。グロスは、店の入り口に立って、腕を組み、つるされた肉や今加工されたばかりの肉が並ぶショーウインドーの隣で睨みつけている肉屋を描いたり、仮死状態の患者を車椅子に乗せてベルリンの歩道を散歩する好色な看護婦を描いたりした。クロスは「あらゆる肉の道」で、誕生から、物を喰らい、誇示し、戦い、そして人生の最後の行為、すなわち、解剖台で切り刻まれた死体になるまでを、アイロニカルにそして意欲的に不気味な細部まで描写した。そして、そのなかから6点の素描を連作として、政治的画集「新しい支配階級の顔」(下図)に掲載した。

同じ年に出版された非政治的な画集の「すべてに愛を』の序文に、クロスは自身の行動形式について短く説明している。「私は現実主義者であるが、その現実主義者は簡状ペンとインク筆を、まず第一に見たものや観察したものを描くことに用いる。それはたいてい非ロマン主義的で冷静なもので、ほとんど夢心地ではない。悪魔はそれがどういう状況だか知っている。つまり、よく見てみれば、人間も物も少々貧弱で醜く、ほとんどが無意味であるか、せいぜいあいまいな意味しかもたないということだ。私の批判的な観察はいつも、意味や目的、意図を問うことにほかならない・・・しかし、満足のいく解答を得られることはまずない。だから私はそのために素描を描く。冷静に、そして包み隠さず!そうして人々は互いにすれ違い・・・彼らのいたところには空白が残る。私は私に与えられた手段を用いて、このことを捉えようとするのだ。」

ヤロスラフ・ハシェクの戯曲「勇敢なる兵士シュヴァイクの冒険」のために、クロスは舞台美術を制作し、背景に上映されるアニメ映画のために数百点の素描を提供していたが、それが1928年1月23日35歳にべルリンのビスカートル劇場で公演されたのを記念して、その背景に使われた映画から17点の小さな素描の複製を集めた画集「背景』が、マリク書房から刊行された。注目すべきことは、ワイマール共和国時代で最長のまたもっとも徒労の裁判の原因となったのが、このオリジナルの素描でも、それが上演されたことでもなく、小さな画集に収められたたった3点の理解しやすい作品、つまり、第2葉≪黙して、ひたすらに仕えよ》、第9葉≪聖霊をぶちまける〉、第10葉≪ガスマスクを装着したキリスト》であったことだ。

この裁判は、グロスが起訴後に無罪判決となり、第5審に上告しそこで最終的に無罪となって結審するまでに、4年間以上かかった。困難を極めたとはいえ、ワイマール共和国の法治国家としての役割が果たされた最後の出来事であった。この少し後、意思表明の自由や芸術の自由の権利が、ついに息の根を止められることになるのである。

1931年38歳にクロスが経済的に困難な状況にあったことは、ロンドンの友人マーク・ネーフェン・ドユモンに宛てたさまざまな手紙からうかがい知ることができる。「マーケ、今日、画家であるということは、運よく作品がどんどん売れたとしても、いつも破産寸前のところで生きるしかないということなのです。」さらに、「明日、バルト海に出かけます。・・・これでわずかに残っていた最後の現金もなくなるわけです。海の空気で頭をすっきりさせようと思います。ここでは結局、人々は一つのことにくだらない不安を抱いているだけで、しかもそれはまだあいまいなままなのです・・・時代はまったくもって最低です。私は、目下、不振を極めています・・・誰も作品をもはや買いません・・・それに将来の見通しも本当に暗澹たるもの。著名であること、名声・・・? それじや何も買えません。」

このように不機嫌なところに、長年にわたってクロスの扱い画商であったアルフレート・フレヒトハイムが、1931年38歳末に契約の破棄を通告してきた。経済状況の悪化から自らが破産の恐れがあったためだ。同じ年に、ニューヨークのアートステューデンツ・リーグがグロスを教師として招待したが、グロスは何の返事もしなかった。そして1932年4月26日39歳にアート・ステユーデンツ・リーグから電報が届き、夏季コースの担当として招待されると、グロスには運命の女神が微笑んだように見えたに違いなかった。

■新世界への出発

5月26日にグロスは旅立った。蒸気船ニューヨーク号に乗ってクックスハーフェンを出発し、6月3日にニューヨークに到着した。「言いたいことは山ほどある。理屈抜きですばらしい一幻想のようだから、描写するのは難しい。魅了されてしまった。受けた印象を全部まずは鎮めなければならない。河岸にはマック・エヴオイがいて、向こうから手を振っていた。・・・…」・B・ノイマンは立ち入り禁止棚の後ろで待っていた。そうしたらタクシーが釆た。ユリウスがすべて見事に手配してくれたのだ。そしてニューヨークの街を見た-まるで夢のようで、書き表すことができない。言葉がまったく見つからない。それからマックのチューター・プロスベクトプレイス・アパートメントの18階に行った。すばらしかった。キューバ人の召使い。カクテル。外には画廊がイースト・リヴァーの下流にある。・…・・想像もできなかったような印象が一日目にたくさんありすぎて、圧倒されてしまった。マックのところでモーリス・スターンに会い、『ニューヨーク・タイムズJの電話インタヴューを受けた。スターンは、私と学校を開こうというアイデアを持っていた。みな、私に、ここにとどまって、家族を呼び寄せるペきだと言う。素敵だ。私はすべてに半分酔ってしまった。私がここで有名なのには驚いた。…・・・すでに船上でインタヴューされた。突然レポ一夕ーを乗せたポートがやって釆て、3人の、紳士だが典型的なアメリカ人のレポ一夕ーが、Fクロス氏はどちらですか』と叫んだとき、旅行者たちは驚いていた。」

クロスが到着してまもなく妻や友人に宛てて書いた手紙は、アメリカとニューヨークに興奮している様子で埋められている。そこにはこの衝から受けた印象の熱狂的な描写が含まれ、それは22冊のスケッチブックのなかに、多数の即興的な素描やインクや水彩の習作として記録されている。画材道具と携帯式ライカをもってクロスは歩き回り、そして次のように書いている。「私はまるで未開の地から釆たかのように、描写した。パウリー衝、コニー・アイラン120261932年9月21日付のグロスの妻エーファ宛書簡(ニューヨークにて)。271932年7月14日付のグロスのフェリックス・ヴアイル宛書簡(ニューヨークにて)。281932年8月8日、9月21日、9月28日付のグロスの妻エーファ宛書簡(ニューヨークにて)。29GeorgeGrosz,E加点ゐ7乃g5カ〟乃deわ7g和地入屯れHamburg,1955,S.229 /330ド、レストラン、道化のショー、6番街、ハーレム……ここは毎日、私に溢れるばかりのモティーフとイメージを提供してくれる。」

好意的な友人のおかげでクロスは交友関係を広げ、客を開拓していった。到着から-ケ月後には友人のフェリックス・ヴアイルに次のように報告せざるをえなかった。「‥・…私は国を持たない(無一文で去った)王様のようです。あちらこちらから名声と栄誉が聞こえてくるのに、金はない、というわけです……ナイアガラの滝の上を渡るブロンドの女性のように、いつも決定的な破産すれすれのバランスを取っているのです。」27しかし、その4週間後には、家族のもとへ次のように書いている。「300ドルで売った。……≪虚栄の市〉は小額の150ドルだった。」さらに、「ついにエリック・コーン(『麺屋のコーン』)も食らいつきました……長い間釣り糸にかかってもがいていたのです。」最終的には経済的にもうまくいった。画商のヴァイエがクロスの作品をまとめて1,ODロドルで購入し、そして家族を呼び寄せるための渡航費用を負担すると申し出たのだった。

1933年1月12日、クロスと妻のエーファは、シュトウツトウガルト号に乗船してフレーマーハーフ工ンから出発し、ドイツを後にした。1月30日にはヒンデンプルクがヒトラーを首相に任命した。その4週間後の2月27日、ベルリンの国会議事堂が焼け落ちた。その翌朝早くに、体制に反対する人々を一斉に逮捕し始め、同時に、ワイマール憲法が保障する最も重要な基本的権利が失効され、ナチの恐怖政治が開始された。さらに同じ日、ナチ突撃隊が、トラウテナウ・シュトラーセにあるグロスの空になった住居を捜索し、ナッサウイツシ工・シュトラーセの鍵のかかったアトリエを斧で打ち破って侵入した。「彼らが私を憎んでいるのは知っています。以前私が住んでいた二つの住まいに入り込んだのです。もし彼らが私の息子を捕まえていたら、辛く苦しい思いをすることになったことでしょう」と、クロスは1933年8月4日にプラハのヴイーラント・ヘルツフェルデに宛てて書き、さらに、自叙伝には次のように追記した。「そこから生きて出られたかどうかは、怪しいものだ。」

アメリカヘ渡ることに伴うリスクについても、グロスは認識していた。「我々がこれまで生活してきたように、これからも簡単に生活できるとは思わない。・・・…それでも続けるのだ。まるで木片のように、私にはまだ実態の知れない、地中の目に見えない流れに流されたのだ。私はもちろん無垢な子供ではないから、ドイツ周辺で何が起こつているか知っている。大地が割け、あちこちの壁がぐらつくように大変なことが始まっているのを、はっきりと目撃した。私がよく買いに行くタバコ屋が一夜にして鈎十字をつけるようになったのを見た。その同じボタンホールに、以前はいつも赤いエナメル製のハンマーと鎌のバッジをつけていたのにである。……それから数週間がたつ問に、すべて梱包して、1918年から使っていた古く見慣れた私のアトリエに別れを告げた。もう一度なかを見回して、テンペルホープの葦原の方を見やり、もう一度、眼下のペレ・アリアンス・シュトラーセを眺めた。エーファは静かに泣いていた。私たちはrさようなら、また会いましょう』と言った。しかし、心の底では、これが最後になるだろうと感じていたのである。」

■新たな開始

ニューヨークに到着してから皐初に数週間、数ヶ月を、クロスは、マンハッタンの手軽なホテルを転々としていた。1933年10月40歳に妻エーファと息子たちべーターとマルティーンがドイツを離れ、合衆国にやってくると、一家は、ロング・アイランドのべイサイドの庭付きで比較的広壮な家に引っ越した。3年後、もう少しニューヨークから遠く離れたダグラストンに移った。その場所は、やはりロング・アイランドであり、1947年54歳に最後にハンティントンに転居するまで一家が暮らすことになるところである。多くの亡命した家族同様、グロスにとっても、新世界での新たな出発は容易でなかった。多くのものにも選択の余地はなかった。ドイツではもちろん迫害され、隣国も、結局のところ、とくに戦争がはじまってからは、ナチやゲシュタポの迫害から彼らを守りようはなくなっていた。グロスは、その回想録の中で、アメリカでの最初の日々を肯定的に要約している。「私がダグラストンの橋のうえに立ち、両手を伸ばしたとき、まるで二重に我が家にいるように感じたのだった。ほんとうに自分の家にいると感じたのだというのも、私の青春期のロマンティックな夢がいまや実現したのだから。それまで私は小さなホテルで暮らしていた。その小さな部屋の壁は、オランダ・トンネルにトラックが呑み込まれ、吐き出されるときの騒音を遮断してくれなかった。騒音は私の小部屋を脅かし、私のベッドを通りすぎていった。それでも、そこで私は幸せだった。マンハッタンの空気にはなにか仕事に駆り立てる説明しがたいなにものかが漂っていたのだ。私はそこで制作に励んだ。授業を終えて帰宅してから、その日私が街で気づいたものを捉えるために、水彩絵具を紙にぶちまけるのだった。街は刺激に溢れていた。私は好奇心に燃え立っていた。粗末な木の机と薄暗いホテルの部屋も、私を押し止めはしない・・・私は光と色彩と喜びに溢れていた。」

グロスがドイツを去った数ヶ月後にヒトラーが政権を獲得すると、グロスは、ドイツで起っている出来事や「文学者や知識人の無能ぶり」にたいする怒りや嫌悪を、友人たちや知人たちにぶつけている。ナチやヒトラーにたいする辛辣で風刺的な調子の詩や文章が、現在までほとんど未公開のままだが、このときに生まれている。クロスのニューヨークでの知名度は低いものではなかった。到着して数週間後に画商の」・B・ノイマンは、新しくなったばかりのギャラリーでの個展をグロスに打診している。コレクターでニューヨークの製麺業着であるエリック・コーンがグロスのパトロンとなり、生涯に亘る友情で結ばれることになる。アメリカ人の画家モーリス・スターン<下図左右>とともに美術学校を経営したことも、グロスの大衆性と人気に貢献している。

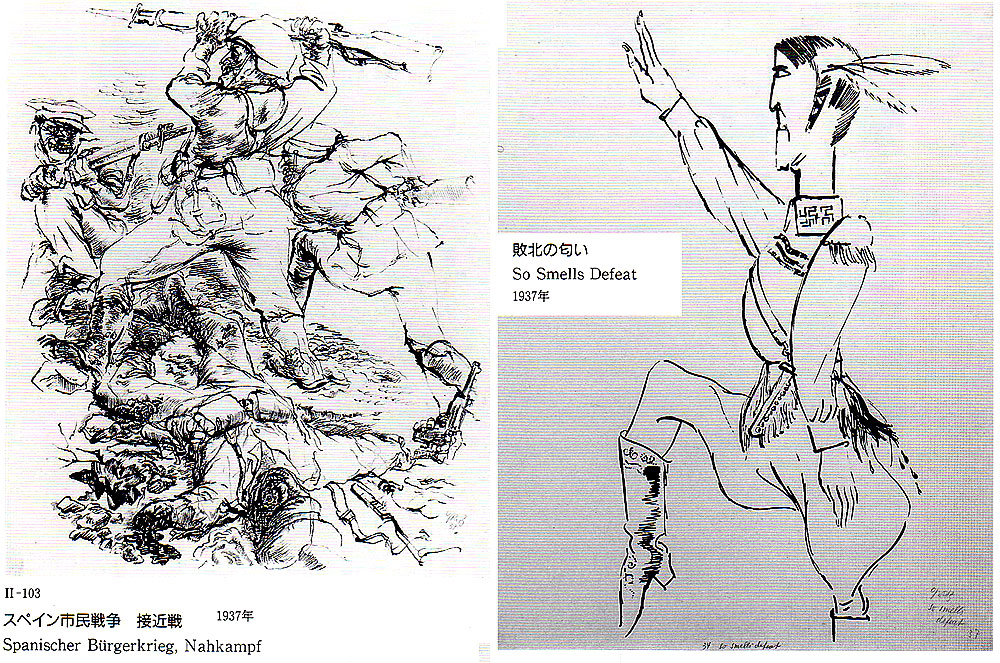

グロスのアメリカ時代を論じた文章では、グロスはアメリカでは挫折し、満たされぬ青春時代の夢に幻滅を抱いたと指摘されたり、記述されることが少なくない。さらに、グロスはアメリカでは完全に非政治的な画家となり、もっぱら風景画と裸体画を描き、飲酒癖のために徐々に破滅していったとさえ言うものもいる。この主張にははっきりと反論すべきである。つい最近まで何度もあらぬ噂として広められてきた、こうした一方的で、性急な意見を、事実そのものがすでに否定している。渡米後も、自己を批判的に観察する自画像とともに政治的な内容の絵が描かれているのである。個人的な楽しみのために描かれた、ほぼ100点の裸体画のほかに、1937年44歳に、グロスは、一連の黙示録的な情景やスペイン市民戦争にたいする反応として戦争画を描いている。

そして、1950年57歳までには、こうした主題による40点以上の油彩画、数百点の水彩画、素描が、画家を危険な状態にまで遣い込んだ混乱した時代情勢の圧迫下で生まれ、最後には、一見平和と見える時代の人類にとっての非人間性への告発と疑念の徴として、≪踊る灰色男》(上図)や「スティックメン(棒人間)」のシリーズが制作されている。

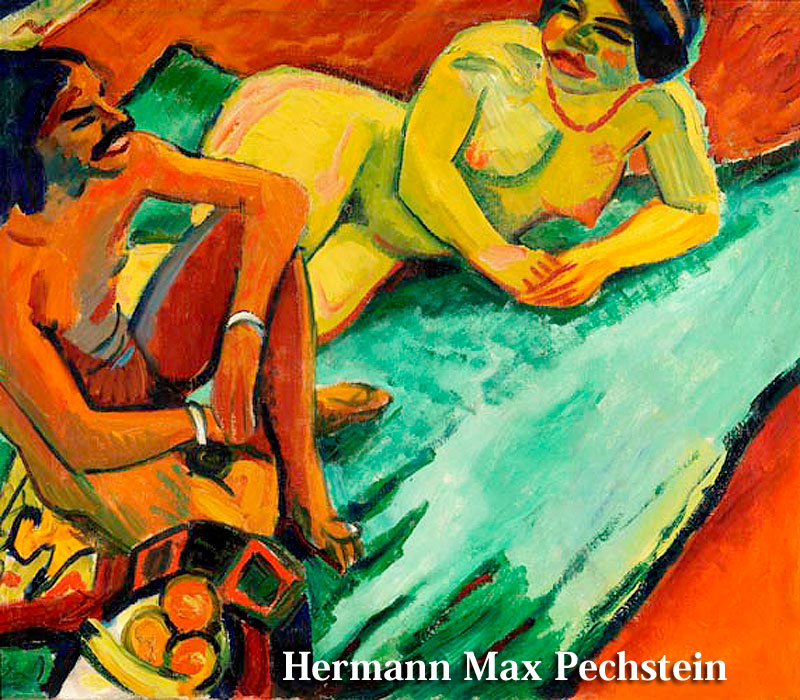

自分自身と家族に降りかかった困難に立ち向かって新たに生きようというときに、グロスは、なんら幻想を抱いてはいなかったのだ。多くの展覧会が開かれ、展覧会への参加を要望され、名前が広まっても、作品を売ることで生活はできなかったし、あれほど嫌っていた教授の仕事に、人生の最後まで、わずかに解放されたことはあったものの、頼らざるをえなかったのである。アメリカヘの移住について助言を求めた友人たちにとっては、グロスは、大切なアドヴァイザーであった。1933年5月40歳にグロスは作家の友人ハンス・ボルヒャルトにこう書き送っている。「親愛なるハンス、君になんとかその可能性があるならば‥・…アメリカに移ってきたらどうでしょう。君の感受性がまだ柔軟で、もう一度やり直そうというのならぽ、ここは君の国です・・・でも、前もって君に言うけれど、君がなじむまでには、厳しく、辛い数年が必要かもしれない。ここは夢見る人の国ではない。ここではなによりも労苦が求められるのです。」ベルリンの画家仲間マックス・ペヒシュタイン・下図にはもっと懐疑的な調子で書いている。「なにをするのですか?ぽくがUSAを勧められるどうか、ですか?ぼくにはなにも判りません。おそらく、やはり1年以上のひどく辛いはじまりが要求されるでしょう。

ここで自分を主張するためには神経と苦労が要求されるのです。そのことを君はじっくり考えるべきです。」当時の自分の置かれていた状況をグロスは痛烈なユーモアたっぷりにこう回想している。「まるでトランプか宝くじをしているかのように、私は、幸運を待ち望んでいたわけだ。しかし、そうこうしているうちに、私は、自分がまるで年老い、体がふるえ、ニューヨークの下町で浮浪者たちと階段に座り、煙草の吸いかけをくわえているような有り様となり、通行人の一人が見てみろ!あいつは「この人を見よ」を画いたやつだ』だというのを耳にするはめになるのである。」

■ナチによる迫害と過去の清算

「ドイツでいま起っていることは、失礼ながら、ますます深刻です。深刻の度を深めています。それなのに、ここで関心を抱く人にはそれが判らない。ここの何百万もの共産主義者たちはお調子のよい空約束をするのでしょう???そんなことだからヒトラーはのうのうと権力の座にのさばっていられるのです。」疑いなく、グロスは、幸運に恵まれていたというべきであろう。ヒトラーとその一味が権力を簒奪(さんだつ・帝王の位、政治の実権などを奪い取ること)する数週間前にドイツを去っていたからである。1933年3月8日40歳、国会議事堂炎上からわずか十日後に、グロス は、すぐに第一等の国家反逆者として名前を登録され市民権を剥奪されている。他の人々の市民権が剥奪されたのは、1ケ月もたった4月23日以降のことである。1933年3月のナチ機関紙『フェルキッシャー・ベオーバハター」はとりわけグロスについて多くの紙面を割き、烈しく非難している。グロスは注意深く、いかにヒトラーが遠慮することなく権力を行使して、文化的な価値やその施設を統制し、抑圧し、ついには消滅させるかを見守った。「彼らは ベルリンでまさしくちょうど新しい宣伝展覧会を開いたところで す。大人だけに入場が許され・・・8歳以下は入場禁止ほので す。(事実です一切抜きを手に入れました)。私「ポリシェヴィキ的な」憎悪すべき素描が、いまや処理済となっている11月芸術〔第一次世界大戦末に結成された革命的な芸術家のグループが「ノヴェンバー(11月)グルッペと名乗っていたことを指す〕のみせしめの作例としてふたたび前面に並べられているのです。私は、腹の底の底 では、このことを少し誇りに思っています・・・そう、そこではまさに芸術が目的を持っているからです。そして、それらの幾枚かの素描は、のちの世代によって、ちょうど私たちがいまゴヤの不滅の、あの身の毛のよだつ絵を見ているのと同じように、見てもらえることでしょう。「私は見、そして、体験した。これこそが私のドイツであり、これが真実なのだ』−that’s all(以上)〕です。」さらに、グロスは、このメーリング死の手紙の中で、1933年3月40歳にオペラ座前の大広場で行われた、ドイツ人文学着たちの作品を焼き払う、大規模な焚書(ふんしょ・書物を焼き捨てること)のことに反発を込めて皮肉たっぶりに書いている。「焚書について私は基本的には賛成です。近代国家が、軍歌集、軍人法令集、いくつかの古典的著作とうまく折り合いをつけられるわけですから。、ロシアをご覧なさい!私の扇動本が象徴として一緒に燃されたことで彼らのことを悪く思っていません。でも、かならず数枚は燃すことはできず、生き残ってしまうものです。私たちは、まずはゲームに負けてしまいました・・・それだけのことです。ヒトラーマンは、あらゆる勝利を手中にしています。」

多くの手紙と、当時、ナチに捕らえられる前にベルリンのマリク書房を去ってプラハに逃れていたヴィラント・ヘルツフェルデ宛に書かれた、一部発信されなかった手紙の草稿のなかで、グロスは、ベルリン時代の過去と、共産主義について清算を試みている。グロスにとっては、ヒトラー体制とスターリン支配のあいだにはなんの区別も存在しなかった。この二人の国家指導者は、権力を乱用し、何百万という人々の死を意に介することのない犯罪者にほかならなかった。1933年6月のヘルツフェルデ宛の手紙にはこう書かれている。「ああ、ジョークだね。もはや1914年ではない。もはや同じではないのだ。でも、私の正義感、なけなしの道徳的な嗅覚、そして、おそらく潔癖さも、私の中では変わっていない。私の燃やすことのできない幾枚かの素描は、軍隊の残虐さを扱っている。他の、最良のものは、恐るべき人間の愚行を扱っている・・・これらの愚行1914年21歳にはまだ理想主義的な幻想を抱いていたのに・・・それはいまやどこでも同じなのだ。というわけで、私はロシアを100パーセント信じることはできません。あらゆる場所で、ひとはぶたれ、いじめられ、抑圧されていることを、私は、あまりに知りすぎているのです。」ロンドンに逃れていた文学者の友人マックス・ヘルマン=ナイセに宛てた、同年5月の手紙にはグロスはこう書いている。「ヨーロッパ中が火薬と不安に駆られた人々でいっぱいになっています・・・すべてが見る見るうちに駄目になり、4人に3人はすぐにでも、いや、すでに以前からかもしれませんが、絶対的権力を支持すると広言するでしょう。右も、左も、同じように打されるのです・・・共産主義が訪れたとしても(もちろん、それはまったくありえないことですが)、ちょっと仮定してみるだけですが、その周辺の隣国には千倍の亡命者たちがうろつくことになるでしょう。なにもかもが、残虐で、無意味な権力闘争なのです。右も、左も、だれもが、愚にもつかない「より良い』未来についていつでもお喋りしています。結論は・・・糞食らえ!ばか者です……下にいるものは、プロレタリアの祖国でも下にいるのです。上にいるものは、まさに上にいるのであり、命令しえるのです。結論!私はけっして理想主義者ではありません。」

グロスが辛くも逃れることのできた、ナチの怒りは、ドイツに残された家族に向けられることになる。そして、さらに後には、例外なくすべて検閲された公的コレクションのグロス作品が「退廃芸術」としてナチの活動によって国外に売却されたり、一部破壊されることになる。友人であり、支援者でもあったフェリックス・ヴァイルに宛てた、1933年7月21日40歳の手紙の中で、グロスは、ヴァイルからの送金が秘密警察によって押収され、自分の妻の口座からも約千マルクが徴収されたことも報告している。グロスは、このお金で、息子たちとともにベルリンにまだ残っていた妻と母親の生活費に当てようとしていたのである。妻エーファが強制収容所にとじ込められるのではないか、あるいは、彼女と子供たちに国外旅行が禁じられるのではないか、母親が逮捕されるのではないか、といった危慎から、グロスは、ヴァイルに送金を停止し、原因をこれ以上追求しないように頼んでいる。また、プラハのヴィーラント・ヘルツフェルデにも、1933年8月4日の手紙で、妻子の身の安全が確保できるまでには、とりあえずなにも自分について公開しないように依頼している。グロスの妻子が無事に渡米すると、当局は、エーファ・グロスの両親からの遺産をなんら補償することなく押収することで復讐を果たしている。戦後、グロス家は、ナチによる損害の補償を一部受けることになる。

■芸術と黙示録

最初、新しくなったアートステューデンツ・リーグで、それから、自身の美術学校で、そして、最後に1959年66歳にドイツに戻るまで生活費のために続けることになる、ロング・アイランドのハンティントンでのスタジオで行った教職活動以外は、グロスは、自由時間のすべてを制作に傾けている。1933年6月40歳にグロスはプラハにいる友人ヘルツフェルデに宛ててこう書き送っている。「ここでは、すべてが、私にとって−ドイツと比較するならば−もっと新鮮です。ここでは制作の刺激を受けるのです。一連の美しい数枚の作品を描きました。(良い意味で)ドイツのとき同様「批判的』です。しかし、私の考えではより人間的で、もっと生気に溢れています・・・これらの数枚は真実であり、急所を突く風刺的なものでありません。このアメリカを自分のために発見しようとしているところなのです・・・たくさんの小さなスケッチブックだけでも、私が準備している仕事がどのようなものか証明してくれるでしょう。そうです。私は、ここで新しい悦びを感じながら制作しているのです。」

1935年42歳にアメリカからはじめてヨーロッパに戻ったときに、グロスは、まずボルンホルムにいたベルトルト・ブレヒトを訪ねている。そこにはグロスの母親も旅をしてやってきた。グロスは、ドイツ入国の際に逮捕されることも覚悟しなければならなかったからである。母親は、ベルリン爆撃の犠牲になったために、このときが母親との最後の出会いとなった。多くの亡命者が身を寄せ、ヒトラー政権が終結するのを待っていた場所である、パリを訪問したときに、旅行中のグロスの気分はもっともひどく滅入ってしまった。クリーヴランド美術研究所から1949/50年に発行された「カレッジ・アート・ジャーナル』に寄せた文章の中でグロスはこう述べている。「ただ一度ヨーロッパに帰る旅行をしたとき、とくに1935年にパリに行ったとき、自分の運命についての私の印象は確かなものとなった。当時、ほとんどの友人は、私のことを笑っていた。というのも、自分では私を悩ますものを正確に説明することができなかったからだ。しかし、合衆国に戻ってみると、私の絵は、予言的なものとなった。破壊と廃墟を描けという内面の警告に突き動かされるようになった。いくつかの絵を私は「黙示録的風景」と名づけた。とはいえ、それは、まさしく現実にまま起ることとなったのだ。私が住んでいたロングアイランドのハンティントン近くのサウンドを歩いていると、鬼火のようなものが遠くで光っているのが見えたように何度も思えたり、ひどい恐怖が私の方ににじり寄ってくるような感覚に捕らわれた。地獄はまさに我々の内部にも存在すると考え、そう信じていた偉大なるスウェーデンボリのことが思い浮かんだ。そして、私の絵は、こうしたことを反映するようになっていったのだ。絵は暗くなり、廃墟が照らされて浮かび、血のような色の煉瓦には積んだ薪が燃え上がり、ねずみが這い回る。ある日・・・それは夢であったに相違ないが・・・私は巨大な火口を見た。私の名前が呼ばれたのを聞いた。目の前で、すべてが煙と破片となって立ち昇っていった。後年、それも大分経ってから、私は、母親の住んでいたベルリンの家が完全に爆撃で破壊されたことを知らされた。母は、姉妹や他の住人たちとともにバラバラになって消え去った。そして、そこには大きな穴とねずみだけが残ったのである。」

グロスは、デューラー、アルトドルファー、ボッシュ、ブリューゲルといった中世の画家たちにたいする畏敬の念をけっして隠すことがなかった。アメリカ時代のグロスの作品では、彼らについての知識が、手間のかかる綿密な絵画技法ばかりでなく、主題選択の点でも応用されていることが判る。その際にも、すでに1934年41歳から作品によって破壊と戦争を予告していたグロスは、みずからの内面に宿った視覚から逃避せずにいる。「ほぼ350点の水彩画、それも大判のものを描いた。やや陰鬱な数枚一砲撃され粉みじんになった街、背後から軍服を着た兵士たちに殺害されたひと たちの死体・・・そして最近の市街戦を描いた連作−ウィーンでの出来事が暗示されている。しかし、これらの作品からそもそもなにも期待してはいない・・・制作がある程度の出来で、それから解放されたことで私は(内面的に)満足なのだ。ヒトラーマンも悪夢として描いた。下の方では街が燃え上がり、上空には爆撃機が飛び交う・・・幻視されたゴヤ風のもの」と、1934年6月のヴイーラント・ヘルツフェルデ宛の手紙で告白している。その1年後には ベルリンの義弟オットー・シュマールハウゼンに宛ててこう書いている。

「こうした中世的な世界は私には身近なものです。その影響で大判の≪世界の没落》を描きました・・・爆発し、洪水が溢れ、爆撃機が墜落し、摩天楼が崩れ落ちる。壮麗な色彩はプルシャン・ブルー。それは深みと空間をあたえてくれます。いま私のお気に入りの色彩は、ベンガラ(深みのあるインディアン・レッド)、アイボリー・ブラック(シンケルのブラック、クリーンの混ざっていないもの)、ナポリ・イエローとバーント・シェンナー(燃えたつようなもので、下地になる)、クールなウルトラマリーン・・・そしてヴアーミリオンとダークなアリザリンです。このところ私はどんなときでも一様に大きなブラシで一気に描いています。やや意識しすぎの『素描的な』臆病さに打ち勝つために。中国の水墨画家の流儀ですね。」

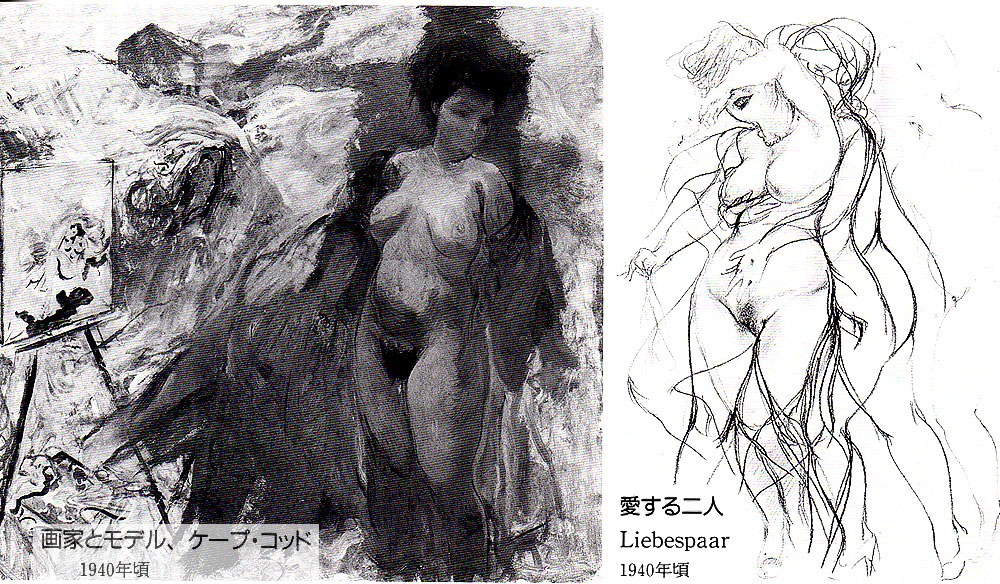

■世界大戦とケープ・コッド

中世の画家たちの芸術に心惹かれると同時に、グロスは、自然や女性の肉体の美しさを描くことが徐々に多くなっていった。アトリエばかりでなく、野外で自然を目の前にして、そのほとんどが水彩、グウッシュ、油彩の混合技法による、大判の紙に描いた裸婦や風景の習作が生まれることになる。1939年、グロスは、東海岸の特権階級の保養地であるケープ・コッドで夏の数ヶ月間をはじめて過ごしている。その後、第二次世界大戦が勃発するまで、毎年そこを訪れるようになる。柑44年にニューヨークのビットナー書房から出版された素描集の序文にグロスはつぎのように書いている。「私は、自然がまとうさまざまな形態をモデルとして追求してきた。しかし、アメリカにおいてほど、烈しい情熱と自信をもってこの課題に挑んだことはなかった。とりわけ、1939年にケープ・コツドで過ごした素晴らしい日々は忘れがたい・・・私は、まるで聖フランシスコのように、樹木と草花に親しんだ。あの素晴らしい年に、自然は、心から信頼する友人となった。何時間も砂丘に坐って、観察し、素描した。私は、静穏な心持ちと喜びに満たされた。私の素描には、その気分が反映している。その年の私の芸術的創作物は、いずれも優れたものだ。私はふたたび幸せだったのだ。」

しかし、友人ベン・ヘクトに宛てた手紙でも述べているように、時代の動静に、クロスは巻き込まれることになる。「もちろん、私はいつでも理想主義といえるものに帰ろうとしているのですが、それはとても困難なことです。何度も画家の世界に暮らしたいと思うのです。でも、そんな世界はとっくに死滅しています。裸の女を描き始めました(構成的なもの、母親と生まれようとする新世代、太陽、砂丘、アルカディア、草、末路の地、ただの良き、美しき空想です)しかし、何ということでしょう、制作が進めば進むほど、それはどんどん変化してしまい、突然、そこに炎や廃墟や泥浮が現われ、すべてが身の毛のよだつ瓦礫の山となるのです・・・まるでもっと事情を知った、ひどく破壊を好む人物が・・・なんとも言い難いやり方で・・・奇妙な具合に、気を滅入らせるように私を連れて行ってしまうのです。」

ほとんど自虐的ともいえる痛苦を感じながら、グロスは、戦況を見守り、その進展についての新聞の「見出し」や切抜きを小さなカレンダーに貼り込んでいる。「爆発の反響や破壊行為が私を、体が反応するほどに捉えていた」と、グロスは、ある友人のコレクターに宛てて書き送っている。この時期に描かれた作品は、たんに時代の記録であるばかりでなく、グロスがあれほど明晰に予言していた破局にたいしての、グロス自身が味わった苦しみや痛みを描いた戦争画であり、一方、ケープ・コッドで描かれた作品は、自然の美や女性という存在に備わっている不滅性への揺るがぬ信頼を表明する絵画であった。

アメリカの重要な美術館館長にたいする、ある1948年のアンケートで、グロスは、10人の最重要の画家に選ばれている。また、アメリカ全国で展覧会が開催され、受賞という栄誉にも恵まれている。だが、経済的には、これだけでは生活を成り立たせることは無理であった。数ヶ月間というもの、グロス自身も、販売を委託されている画商も、作品を一点も売却することができなかった。グロスは、自分の芸術が取り上げている主題が一般大衆の大部分にとってはおぞましいものであることを知っていた。とはいえ、みずからの芸術を妥協させることも、アメリカ人の趣味に合うように描くことも、グロスは、はっきりと拒んでいた。クロスはなんら躊躇することなく、「平和なき世界の、わたしの世界のひとつ」と題した1948年ニューヨークでの展覧会で、「スティックメン(棒人間)」による最新作で観衆を驚かせている。展覧会のオープンからそれほど経たない頃に、グロスは、ベルリンにいる義弟のシュマールハウゼンに、展覧会の経過、自分のこと、身の回りのことなどについて書き送っている。「水彩画展『スティックメン(棒人間)』のジャーナリズムでの評判はまったく素晴らしいものでした・・・でも、水彩画はなかなか売れないものです・・・小さな、酸味を利かせた、『ショツキングな』油彩画、≪穴の画家》(下図)・・・非の打ち所のない作品は、「ショツキングなもの』をはっきりと描き出しています。

まぎれもなく美術館向けの作品です。批評家で前フォルクヴァング美術館の館長であるフールマンは、食料に事欠いています。ボルヒャルトはひどく落ち込んでいます。メーリング(私は彼に展覧会場で20ドル提供しました)は、一週間なにも口にしていない、と自分でいっていました・・・まるで放浪の薄汚れ、くたびれた歌手のようでした・・・その20ドルガひどく私を苦しめました。ご存知のように、私はそれほど食べていませんが、だれもが、私がバリッとした服を着ているように見え、耳の後ろや後頭部の髪をきちんと切り揃えていて、スコットランドのアンダーソン社製のシックなネクタイやシャツを着ているために、じつは金持ちではないかと考えています・・・確かに、みんなが言うように、私はどこか銀行家のように見えます。そう見える以上、銀行家に金があるという風に結論するのはきわめて論理的です・・・そうであれば、私は『金持ち』としても登場し、ほらを吹き、イエスマンの友人やへつらう連中に洒をおこるのです・・・私にそんなことはそもそもできないのです。それなのにやはりそうしてしまう・・・その結果、私は、現実にはひどく貧乏になってしまいました。食料をひたすら倹約するはめになりました・・・自分の不幸を好んで語りたいわけでありません。愁嘆居士(しゅうたんこじ・嘆き悲しむ修行者)にもなりたくありません。そうではなく、なんとか少しでもバラ色を塗ってみたくなるからなのです。」

■ドイツへの帰還

1951年58歳にグロスは第二次世界大戦後はじめてヨーロッパヘの旅行を決意している。この旅行中に撮影された写真には、故郷ベルリンの爆撃された瓦礫の山の上で、スケッチブックを手にして描いているクロスの婆が記録されている。グロスは、おもに、ニューヨークの契約画廊やアメリカ美術家協会を通じての作品の販売と、教職活動による給料で生活費をまかなっていた。1954年61歳には、名高い「アメリカ美術文学アカデミー」の会員に選ばれた。多くの栄誉がその後もあたえられ、アメリカのグラビア雑誌『ライフ』からの挿図の注文もあり、作品も売れるようになり、徐々に経済状態は好転した。しかし、いやいやこなしていた公的ならびに私的な教職活動を放棄することは、やはり金銭上の理由からできなかった。1956年9月27日63歳の日記にはつぎのように記されている。「美術クラスなどくたばってしまえ反吐が出そうだ」。グロスは、徐々にみじめになっていった。周囲のひとびとや夕食への招待というものがグロスをますます退屈にさせるようになる。アルコールヘの逃避が、自分の苦しい状況からの唯一の救いであった。1958年65歳にグロスは三度目のヨーロッパ旅行に出掛け、ハンブルクとベルリンに立ち寄った。べルリンのナツイオナール・ガレリーは、クロスの代表作である大作≪社会の支柱》を購入した。その1年後、妻エーファに勧められたこともあって、グロスは、最終的にドイツに帰ることを決意する。1959年6月初め66歳のベルリンヘの到着は、いわば凱旋であった。グロスは祝福され、栄誉をあたえられた。「放蕩息子は帰還した」のである。とはいえ、義父母のいるサヴィーニ・フラッツ5番の家に引っ越ししてから、わずか数週間後に突然の死がグロスを襲うことになる。夜、友人たちと洒を呑んだあと、グロスは、サヴイーニ・フラッツの家の通路で昏倒した。7月5日、真夜中を少し過ぎた頃の出来事であった。朝5時にまだ息があったグロスを家人が発見し、通りすがりの労働者の手を借りて、部屋に運び込んだ。意識は回復することなく、まもなくグロスは心不全で死亡した。

自叙伝「小さなイエスと大きなノー』の最終部分で、グロスは、みずからの晩年の状態をつぎのように記している。「恐ろしいくさぐさは、まだ自分のなかに生き残っている。しかし、そのヴィジョン、その夢は、もはや歪んだイメージではない。それらは、人間を助けたり、なんとか教育するために、創作されたものでも、考案されたものでも、「内的に透視されたもの」でもない。黙示録的な材料で作り出され、世界とその裏面の二元論を教えるものだ・・・しかし、それは開花ではなく、殺戮、災害、恐怖、死なのだ。私は、自分の内部に、こう言えると信じているのだが、まさにいつでもドイツの伝統の良き遺産が息づいているのを感じる。どんなときにも、二つのもの・・・生と死・・・を見てしまい、単純に楽観的にただいつでも「生を!生を!生を!』と叫べなくなってしまうのも、この伝統のせいなのである。」

(木村理恵子十水沢勉訳)

.jpg)

.png)

.png)