■安井曾太郎の技法の魅力

■安井曾太郎の技法の魅力

田中善明(三重県立美術館学芸員)

安井曾太郎について語られた文章は多い。その中でも多角的な視点から安井を検証した画家・内田巌の文章はたいへん示唆に富んでいる。内田はその冒頭で次のように述べている。「安井曾太郎氏の作品に対する批評には、梅原氏の場合のような陶酔的な礼讃はなくそれぞれの批評は各々の角度で安井氏の作品を理解している。しかし、何となくそれらの批評は遠心的であって、決して求心的ではない。そこに安井芸術のむずかしさが考えられるのである。その事は安井藝術への鑑賞の立場が、梅原氏のように直感的に決定されないで、技術的な理解へのひろがりを持つからである。それは、安井藝術の特色である」

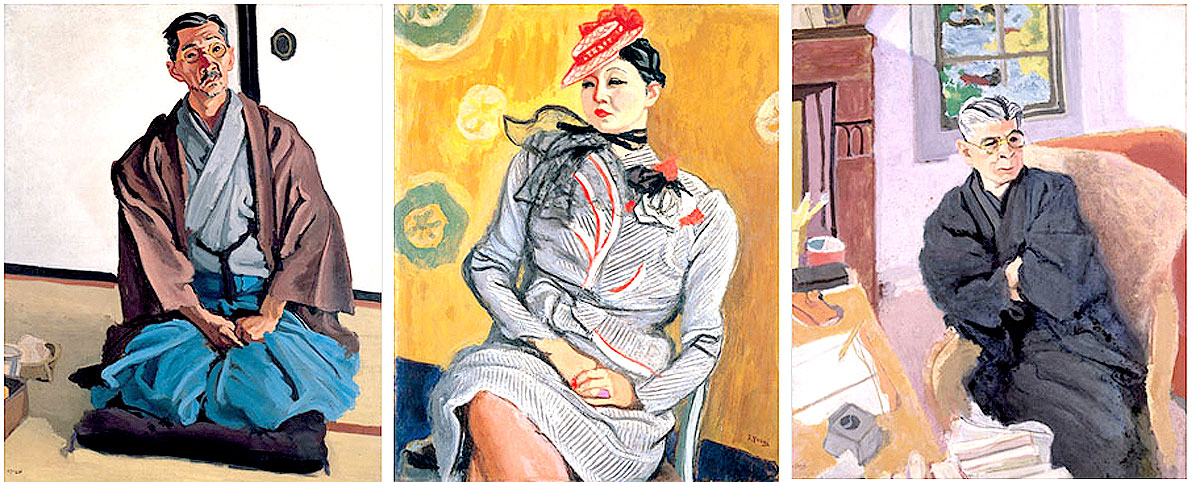

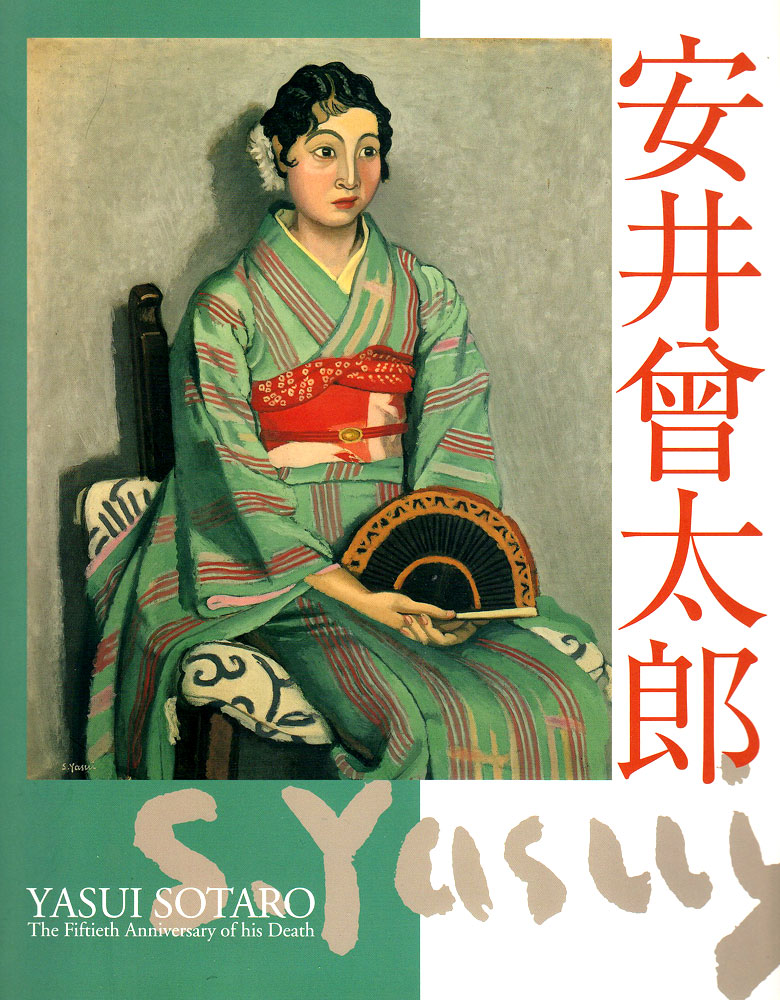

たしかに安井曾太郎は、生前から非常に高い評価を得た画家であり、当時の画壇をリードした、その影響力は絶大であった。1929(昭和4)年の《座像》(上図)を足がかりに、独自のリアリズムの追求に邁進した安井の絵画は、大正期に産声を上げた未来派などの前衛絵画に比べれば多くの人は安心して接し、発表される一作一作を心待ちにすることができた。安井の作品について語る場合、彼と面識のあった人々は、その健全な人柄に触れ、またあるものは安井が影響を受けたピサロやセザンヌの名を挙げながら安井の独自性を分析する。しかしながらその藝術の核心を射ようとするならば、作品を通した精神や感性を読み取る以外に、内田が述べたように「技術的な理解へのひろがり」が安井藝術を考える上で重要な意味をもっている。ここで内田が言おうとしていることは、たとえば描かれる対象の色彩やかたちを、安井がいかに作り変えて実在そのものとも共鳴させているのか、技術に裏づけられた感性と精神の表出に迫ろうとすることであろう。安井蛮術の魅力の土台となっている、技術的な側面。多くの人々が少なからず触れているにもかかわらず、言い尽くせないのは絵画と言葉とのあいだの避けられない宿命ではあるが、今回は安井の技術的特色を文献などから拾い上げてその一端に触れてみたい。

■安井の作品批評

ひとつの作品ができるまでに極めて長い時間を要した安井は、原稿を頼まれたときも同様、注意ぶかくひとつひとつの言葉を慎重に選ぶ作業であったらしい。そのためか、残されている安井の文章は平易でありながら含蓄がある。そうした文章のなかで、安井が他の画家の作品を批評したものは褒め言葉もあるがときに辛らつであった。後進であろうと、藤島武二や満谷国四郎などの目上のものであろうと批評の調子は変らない。それらはいつも自分の制作を基準にした見方であり、同時に他者の作品を通して自らの制作を省みるための批判でもあった。それゆえ、安井がどういったことに注意を払って制作していたのか、その姿勢が映し出されていて興味深い。もちろん、同じ言葉であっても批評する対象の作家と作品が異なるので、微妙なニュアンスの違いはあるだろうが、そのあたりを考慮するにしても安井が関心を寄せている制作上の視点がどこにあるのかを知るには有効であろう。

批評中、もっともよく登場するのは「変化」をあらわす言葉である。「少し調子に変化がない」をはじめ、「調子が少し一様」「もっと強い処ともっと力を抜いたところがあればいい」「表現法は一様であるため自由さがないようです」「どこも骨同じ重さなのが気になる」「力の抜きさしが充分でないので絵に奥行きがない」などの文字が並ぶ。おそらく安井が制作でもっとも気を配っていた技術的な関心が、画面上でのさまざまな「変化」であったのだろう。それは具体的には線や色彩、形の変化であり、安井の作品を仔細に観察すると、たとえば人物と背景の蛤郭部の現わし方ひとつをとっても、複雑で神経が十分に通っていることが理解できる。そして、これらのさまざまな「変化」の歯車がうまくかみ合えば、動きのある構図や迫力のある画面の実現へと向かう。「迫力がない」「絵にあつみがない」「構図が纏まり過ぎているのが惜しい」といった言葉は、線など個々の変化のなさを総合した印象であろう。

そしてもうひとつ安井がたびたび言葉にしていたのは、「新鮮な感覚がほしい」「うるおいが足りない」「もう少し若々しさがほしい」といった表現の溌刺さと、「色感がにぷい」「色が少しにごっている」など清潔感の要求である。こうした感覚は、特に安井の1929年以降の作品の、鮮やかな色彩を見ると十分理解できるし、安井がカラリスト(色彩画家)とも呼ばれるゆえんでもある。これと類似した感覚は「古典からぬけて自由で軽快な現代を現わしてほしい」「西洋古画くさい」「アカデミックで無感覚なところが不満」「われわれの生活と交渉のあるものを見たい」などの現代感覚であろう。安井の文章としてよく引用される文「私のレアリズム」にも表現に現代の感覚を取り入れる必要性が強調されている。

次に関心をもっていたのは、ものの特徴をつかむ質感といったことである。「もののキャラクテール(性格)が出ていない」「質感と調子がない」の言葉が繰り返された。また、ある作家には「マチエール(絵の肌合い)の工夫がほしい」といいながら、別の作家には「マチエールに余りとらわれずに自由さを望む」と述べている。技巧的になってはいけないが少しは気をつけなさい、といったところであろうか。いずれにしても、安井が考える個性の発現とは、写すべき対象物からおのずと引き出されるものであったようだ。

その他「素人くさい面白さには賛成しない」「少し投げやり気味のところがある」、それに対象物と背景との関係のあいまいさを指摘する批評など興味深いフレーズがある。この逆のことが安井の一貫した姿勢であったことは間違いない。

■安井の画材と描き手順

安井は雑誌『アトリエ』で2回自分の使用している画材についての質問に答えている。1回目は1925(大正14)年、まだ様式を確立できないでいた時期で、2回目は1949(昭和24)年、還暦記念の自薦展が開催された年である。まず溶き油を比べてみると、1925年は「リンシードとテレビンを混ぜて使用」、1949年は「テレビン油に少量のポピー油を使用」とある。

時間が経てばほとんど揮発してなくなるテレピンやぺトロールだけを、筆捌(さば)きを良くするために使用する画家もいたなかで、カンヴァスヘの絵具の接着を助けるリンシードなどの乾性油を用いていたことは安井のマチエールヘの関心がうかがえる。リンシードからポピー・オイルへと替えたのは、その後の絵の黄変を気にしていたのかもしれない。各時代の絵の表面のツヤなど(修復によってワニスが塗られていない作品)から判断すると、後半期は乾性油の使用量が減っているようだ。

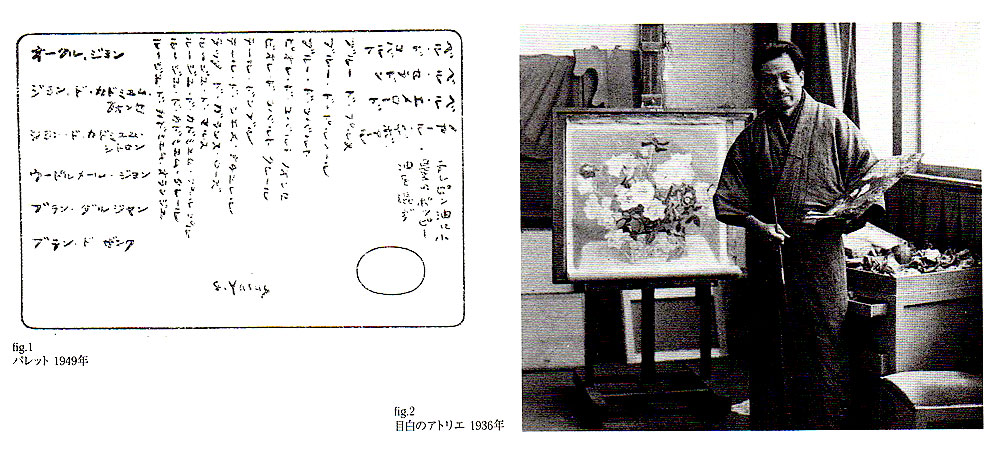

カンヴァスは「フランス(製)の目の粗いもの」と、1925年の回答にはあるが、この時期の作品を見ても実際にはそれほど粗いものだけを使用していたわけではなかったようだ。1949年にはカンヴァスについては触れられていない。ただ、《奥入瀬の渓流》(上図)などは目の細かいものを使用しているし、概して昭和初期以降は中目のものが多い。話はそれてしまうが、制作中の写真のいくつかを見ると、カンヴァスが木枠に張られた状態ではなく、カンヴァスの布を板に画鋲で張りつけて描いているものがある(fig.2)。筆がカンヴァスにあたる感覚を気にしていたとも考えられるが、安井の場合、≪外房風景》(下図)などの極端な例をはじめとしてカンヴァスの規定寸法(枠)にとらわれずに措かれたものがいくつもある。

鉛筆等であらかじめ制作に合った大きさの四角い枠線を引き、大きな板に画布を画鋲で貼り付け、完成後に木枠に張り込む。最終的には枠線よりも絵が大きくなって、その線が見えている作品もある。写真のなかには、木枠のついたカンヴァスの状態で描かれているものもあるが、面白いことに四隅の布の折込みがされていないものが多い。措き進めていくうちに、画面の大きさを変更するかもしれないとの理由であろうか。カンヴァスは自分で張っていたらしい。

次に筆はというと、1925年には「柔かなのと硬いのとその中間を」好んでいたとされる。1949年の回答はパレットの図だけなので筆のことはわからないが、腰の弱い、やわらかい丸筆を主に用いていたらしい。安井絵画のなめらかな肌合いは、カンヴァスの目の細かさ、それにこの筆などが材料的な要因にあった。

絵具について、1925年には「別にこれと決めてはいませんから、変ることもありましょう。未だ研究中にあるといえます(談)。」と断った上で15種類の絵具の名前を掲げている。1949年のパレット紹介では(fig.1)、22種類がパレット上に図示されている。そのとき掲載された他の画家、たとえば三岸節子は12、曾宮一念14、梅原14、猪熊弦一郎13などと比べると、色数が多い。右から左に暗い色調のものから明るいものへとほぼ整列しており、黒色であるノアール・テヴオワール(アイボリー・ブラック)以外は同系色を複数用意している。

白色に注目すると、前者はブラン・グルジャン(シルバー・ホワイト)1種類であるのに対し、1949年にはそれにブラン・ド・ザンク(ジンク・ホワイト)が加わっている。シルバー・ホワイトと他の絵具との混色による変色を気にしたのだろう。ヴアーミリオン(硫化水銀)はいずれにも登場しない。

油絵を描く手順は、後半期については本人が次のように述べているし、モデルとなった大内兵衛も同じことを証言している。「カンヴァスにかかる前に、まず最初構図をさがすために、いろいろデッサンを描きます。それが大体きまったとき、カンヴァスに向いますが、やはりはじめに木炭でデッサンをとって、それからうすい絵具で描き出すことにしています。そして見たままをこまかく描いて、大体モデルなしで仕上げられると思える程度まで進めます」

対象となる人物を、どこまでも描きつくして後に主観を交えて描き起こす作業。風景画では「描きつくす」という作業が幾分ゆるめられているように感じるが、それでも油絵で描く前には、画材を探す目的と「モチーフが頭の中で練られて、整頓してから改めて画布に着手」できるように、さまざまな方向から素描して対象物を捉えた。fig.3≪裸婦≫1910年頃156肖像画に限らず、カンヴァスに描かれた安井の木炭デッサンはごくあっさりしたものが多い。後期の花や果物を描いた作品では、それら素描が油絵具の聞からところどころにのぞいており、それが絵画の一部として有効にはたらいている。先ほどの安井の言葉に「うすい絵具で描き出す」とあるが、褐色の場合や緑の場合があるなど、絵具の種類は決まっていない。その部分に今日ツヤがないことから、おそらくテレピン抽のみで薄めた、いわゆる「おつゆ描き」であったのだろう。この描き手順の様子は静物・バラなどで見ることができる。

■エックス線からみた初期の技術的な変化

安井が自己の様式を如何にして確立していったのかを探ることは、富山秀夫氏が巻頭文で述べているように、安井様式そのものの特徴を深く知るうえで必要不可欠な作業である。1929(昭和4)年、第16回二科展出品の《座像》をもって安井様式が確立したことは、大方の見かたであるが、果たしてその安井様式とは飛躍的な進化によって確立されたのであろうか。

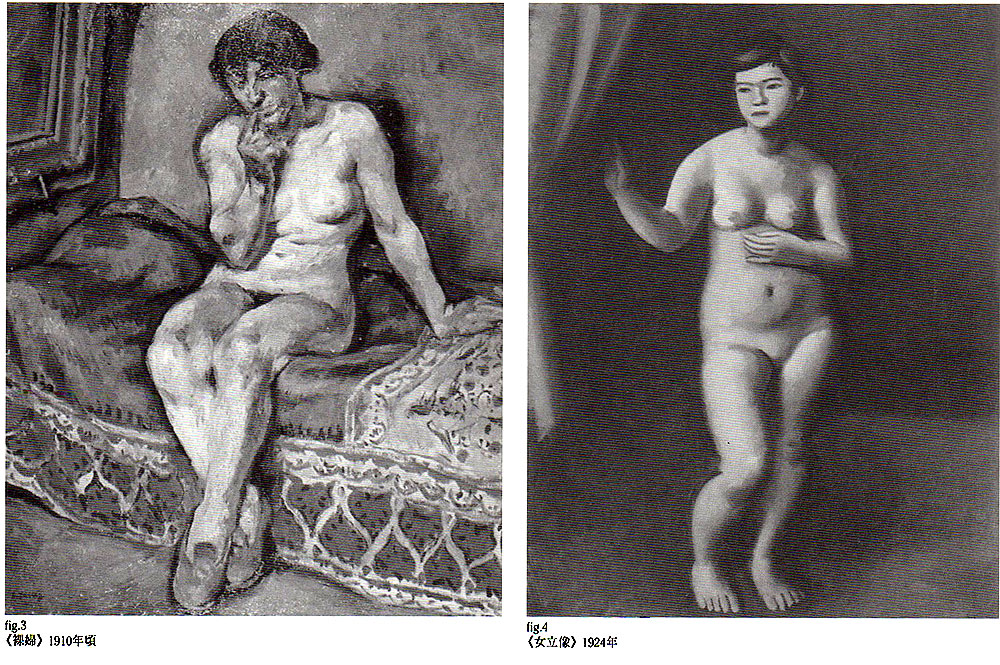

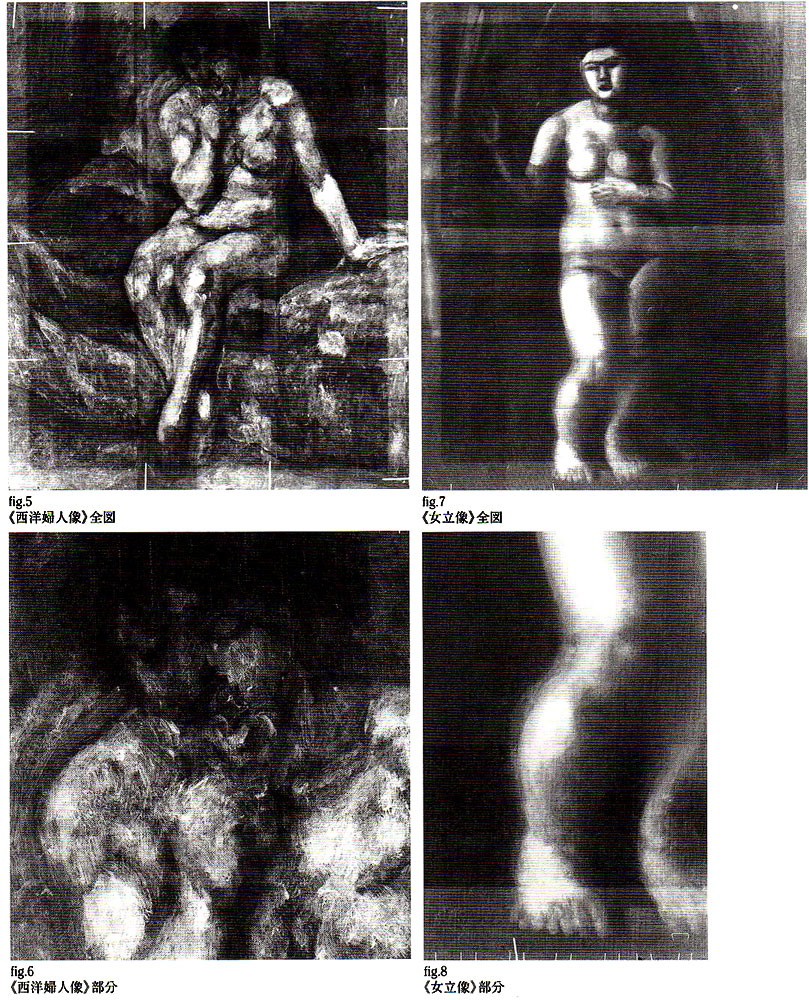

ここで、1910(明治43)年頃制作の《裸婦》と、1924(大正13)年第11回二科展に出品された《女立像》を比べてみる。前者は滞欧時代のもので、発表するための作品というよりは修練のためのものといってよいだろう。全体に鮮やかな青色が印象的で、背景の処理にはセザンヌの影響を指摘することもできるが、エックス線像を見る限り(fig.5、6)、人体の形態はその流れを細かく追ったアカデミックな把握の方法である。

一方、≪女立像≫(fig.7)では、明部と暗部そしてその中間の明るさの光を大きく3つに分け、人物の形態は単純化へとむかっている。人体のプロポーションはあくまでも日本人の体形であり、誇張されてはいない。

滞欧期の《裸婦≫では、かたちの変更はほとんど見られないのに対し、《女立像》ではいくつか修正部分が見て取れる。モデルの右足に注目すると(fig.8)、足は外側から内側へとわずかながら向きが変えられている。それに伴って、軸足をはじめ肩の位置や顔の角度など、すべてに修正が加えられている。右手の位置も上方に修正されている0どういった理由でモデルの位置をわずかに変更しなくてはならなくなったのか。エックス線には写っている、画面右上のカーテンを取り去ったことで画面のバランスが保てなくなったとも考えられるが私にはわからない。ただ、ここで感心させられるのは、部分的な修正でごまかさずに、すべての骨格を一から厳しく見直していることである。画家・萬鉄五郎がこの時期の作品に対して「常にどんな作にでも洋風画本来の正確な科学がかくされていないことはない」と評価するのもうなずける。日本人女性をモデルに日本の油絵を目指し、単純化を進めつつも、造形的な骨格を厳しく捉えようとしたその姿勢は、その後の安井様式の確立への重要なポイントとなっていることは間違いないだろう。

■模索時代の技法とその彼の作品

安井様式の魅力である「造形的な画面構造の組み立て」の絶妙な感覚は、模索時代に積み重ねた努力の結果であった。そのひとつのポイントになっていると思われるのは、モティーフそのものの立体的な表現を抑えたことである。立体的表現と、それを抑えた表現は、模索時代に一進一退している。ボナールを意識した色調優先の表現と、ドランの単純化した立体の把握法が、ある作品ではどちらかの影響が直接的にあらわれ、≪京都郊外(柿)》ではそれらの影響が混ざり合っている。

だが、ここで重要なのは、安井が日本のモティーフから眼をそらさないで悩み続けたからこそモティーフの平面化をいっそうすすめ、様式確立へと着地できたことである。前出の《女立像》なども、ドランの絵画に触発されつつも、この「立体把握」を如何に処理すれば、西洋絵画と連絡をとりながら日本の油絵に生まれ変わることができるのかを懸命に模索していた作品ということができる。

さらに安井は平面化だけではなく、効果的な線描をモティーフに絡ませた。《女立像》や《画室・1926(昭和元)年》(上図)のモデルの手に施された明快な線は滞欧時代には見られなかったものだ。この線は、単に輪郭を表現したものではなく、セザンヌの線ともちがう。あらたな立体感を創出すべく生れた安井の神経が通った大胆な線である。

こうした変化が画家の中で一定の落ち着きをもったときが、安井様式のはじまる昭和初期であった。もちろんその後も安井の表現の振幅は続いていく。そのひとつがムーブマン(ダイナミックな動き)をもった画面の組み立てである。松原久人が著書『安井曾太郎と現代芸術』で述べているように、《玉島先生像》や《F夫人像》では右回転あるいは左回転に肖像が動き始めている。風景画の《承徳嘲麻廟≫では手前の石段がうねりながら建造物へと向かう。このムーブマンは松原の言うように、マチスのフォーヴィスム初期158作品に通じるものかもしれないし、あるいは日本近世の画家たちの技法を安井が取り込んだものかもしれない。

しかし、このうねるような動きを強調させた作品があるかと思えば、同時期には穏やかな処理にとどまっているものもある。このあたりの表現上の振幅を理解するには、安井をとりまく時代背景や彼の健康状態などにも目を配る必要があるだろう。

そして、画業の晩年近くになると、モティーフの質感が弱まっていくのに気づく。《外房風景》で見せた重厚な質感は、《葡萄とペルシャ大皿》や《秋の城山》には見られない。この変化は、モティーフに頼る度合いを弱め、新たな写実を求めた兆候として読み取ることも可能かもしれない。

今回は安井の描画材料と技法についての例をいくつか挙げてみたが、当然ながら描画材料や技法は手段であって、その反省からか特に画業の終盤は「人間の内面的なものがもっと絵に現われるように」、そして、絵画の背後にある精神性を実現させるために戦っていた。造形的な骨格を最後まで捨て切れなかったところが「精神性の表現」を志半ばで終らせてしまった原因のような気がするが、弛まず求めた安井の造形藝術はそれだけでも十分私たちを魅了し続ける。

」.jpg)