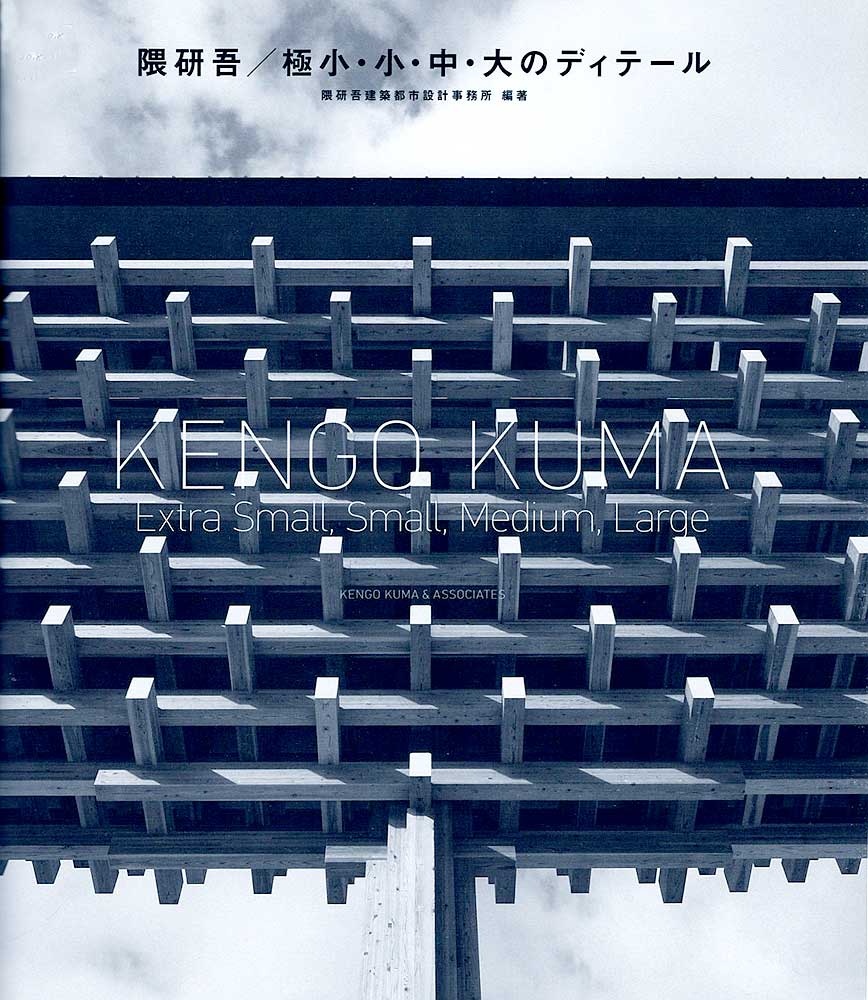

■極小・小・中・大のディテール

■極小・小・中・大のディテール

隈研吾

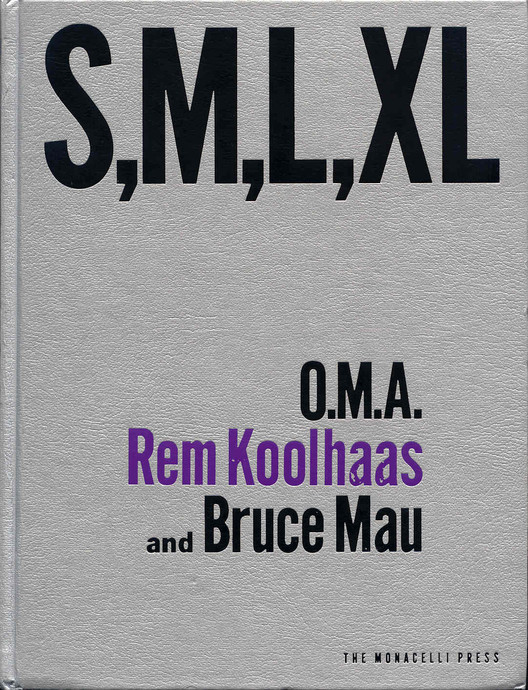

これはレム・コールハースの『s・M・L・X L』に対する僕なりの解答である。レムは1995年に『s・M・L・XL』を出した。建築はスケールレスのオブジェクトではないことを指摘した点で、僕はこの本を評価する。ザッハやフランク・ゲーリ−は、建築からスケールという概念を剥奪した。これは決して小さな事件とはいえない。簡単にいえば、彼らはスケールという手がかり、身体スケールとの関係を超越した巨大彫刻をデザインした。建築は具体的な体験であるというよりも、まずアイコンとして突出しなければならないとする90年代以降のネット時代的与件(経済外的諸条件(人口、欲望状態、技術、政治等々))の下で、建築からスケールという概念が失われていったのである。

かつて建築には、それを構成する特定の単位があり(たとえば石、レンガ、木材)、その単位に固有の寸法があって、固有の寸法が建築と土地との関係性を想定する手ががりとなっていたのである。この国有の寸法を建築のキメと呼んでもいい。キメがあるからこそ、人間は建築の「大きさ」「小ささ」を確認することができて、安心し、落ち着くことができたのである。

ところがアイコンには「大きさ」も「小ささ」も必要がない。必要がない以上に、大きさ、小ささがあってはアイコンたりえない。大きさ、小ささを超越した抽象的3次元物体としてのキャラククーこそが、アイコンの本質なのである。そのような90年代以降の状況の中で、建築からキメを奪い取ること、「大きさ」「小ささ」を類推させるような単位を消去することが、建築デザインをメディア空間の中でグローバルに流通させることには不可欠だという空気が漂いはじめたのである。

そのスケール軽視の流れの中で、レムの「s・M・L・X L』は、スケールの問題へともう一度建築界の関心を向ける役割をはたした。ただし僕が考えている方向とは全く逆の方向で。

簡単にいえば、レムは、建築がどんどん大きくなる。とてつもなく大きくなりえる。それが建築に新しい可能性を拓くという論理展開で、スケールヘの関心を喚起したのである。それは資本がかってないほどの流動性を獲得するという同じ〈90年代以降の世界状況に対応した論理展開であった。リターンが期待されるところには、資本は驚くほどのスピードで、いかなるバリア(たとえば国境というバリア、公的資金と民間資金というバリア)をも乗り越えて集積し、その集積は巨大建築物という形で物質的にリアライズされるのである。中国の巨大な空港、街区というバリアを軽々と超越した大規模な都市開発は、このような資本集積の産物以上の何物でもない。お金は集まるところにはワッと集まって、びっくりするような大きなものを、びっくりするスピードで実現してしまうのである。そんな例を、僕は近くの国々で見せつけられているのである。

確かにこの資本の流動化の中で建築は新しいフェーズ(局面)を迎えたようにも見える。しかし、実際にそれらのびっくりするほど「大きな」ものを訪れても、そこには逆に、びっくりするほどの退屈さが待ち受けていることを、僕らはすでに知っている。

なぜなら、それらは大きくなることによって、まず土地から遊離し、場所から切断されていくからである。同じようにますます身体からも遊離し、人間からも切断されていくからである。結局はアイコン化も、スケールの拡大も、同じ結果をわれわれにもたらしているのである。建築は大地から場所から、そして人間から離れていって、せっかく大地の上に建っているにもかかわらず、ふわふわと空中を漂いはじめたのである。

その流れを逆転するために、僕はもうー度スケールというものに回帰しようと考えているのである。そのために最も大事で有効な作業は、それぞれの建築で、その単位となる寸法を発見することである。かつての石材、レンガ、木材のような、建築をいかに作るかという行為と一体となって、切るに切れないような絶対的寸法を発見することである。その絶対単位寸法を媒介として、建築は大地、場所と接合されていたわけであるし、人間の身体と接続されていたのである。

そしてその作業は少しもノスタルジックなものではない。時代は、石、レンガ、木材などをかつてのような寸法で組み立てるノスタルジックな建築だけを望んでいるわけでは決してない。様々な現代的な要請に応えるだけの現代的な技術が、われわれのまわりには山ほど転がっているからである。いかなる単位が発見されても、誰も驚かない。

この時最も気をつけなければならないのは、大きな建築をデザインしながら、この絶対単位寸法を発見することはきわめて難しいという事実である。大きなものを、大きなお金が要請するスピードで作り上げる暗に求められているのは、発見ではなくて、アセンブリー(機械・建材などの、最終的な組み立て)である。発見という奇跡は、小さいものでほど、極小のものを作っている時ほど、起こりやすい。神はそういう時に降りてくる。ここ20年の実践を通じて、僕らはそういうことに気づいてきた。だから小さいもの、極小のものにも全力投球する。全力投球をしたからといって、必ずしも絶対基本単位が発見できるとは限らない。しかし、万が一、そういう単位、そういう寸法が発見できた時には、そこから全く新しい展開が始動するのである。その単位を武器にして、より大きな建築、よりより大きな建築を変えていくことが可能となるのである。

そうすることで、大きな建築さえも、大地に再接続する道が見えてくる。身体と再接続する可能性が、見えてくるのである。そんな形で、スケールを消していこうとする大きな流れを逆転させよぅと思う。そういう試みを、この本の中に集めてみた。小さなもの、極小のもの、さらにその中に発見した極小の単位を通じて、ますます大きくなって、ますます水増しされていく世界に対して、対抗したい。これはささやかなその戦いのドキュメントである。

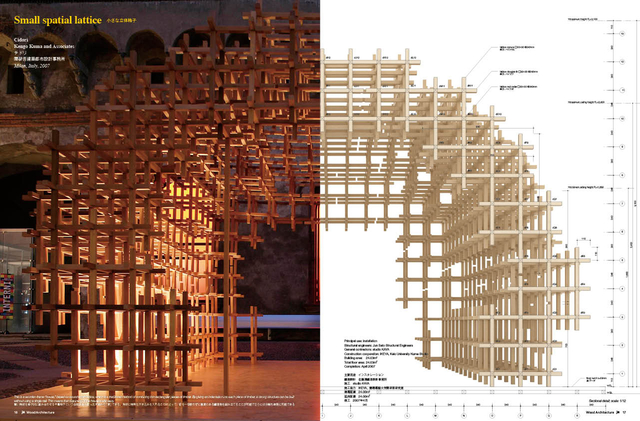

■カードキャッスル Card Castle 2007

ピエトロ・セレーナは、フィレンツェの北60kmの石切り場から切り出される青みを帯びたグレーの砂岩で、その清潔で抽象的なテクスチャーがブルネレスキ、ミケランジェロなどの抽象的幾何学を好むルネッサンスの建築家たちからも愛された。最近では、世界中のアップル・ストアがこの石を床に用いて、企業にアイデンティティと建築材料とを連動させようとしている。

この石を用いたパビリオンの設計を依頼された。この石の抽象性、透明感を生かすには、躯体(コンクリートや鉄)の上に石を貼るという通常の施工法はそぐわないと考えた。透明性を極める方法を模索して、トランプでトラス状の構造体を作るカード・キャッスルと呼ばれる子供の遊びにたどりついた。

試行錯誤の結果、10mm厚の石で23cmを一辺とする多角形を組み合わせることで高さ3mの透明感あるパビリオンを作ることができた。石と石のジョイントは、端部を鋭角にカットした上で、接着剤入リモルタルで固定するという方法をとった。金物を一切用いず、イタリアの石の職人の技に期待したディテールである。

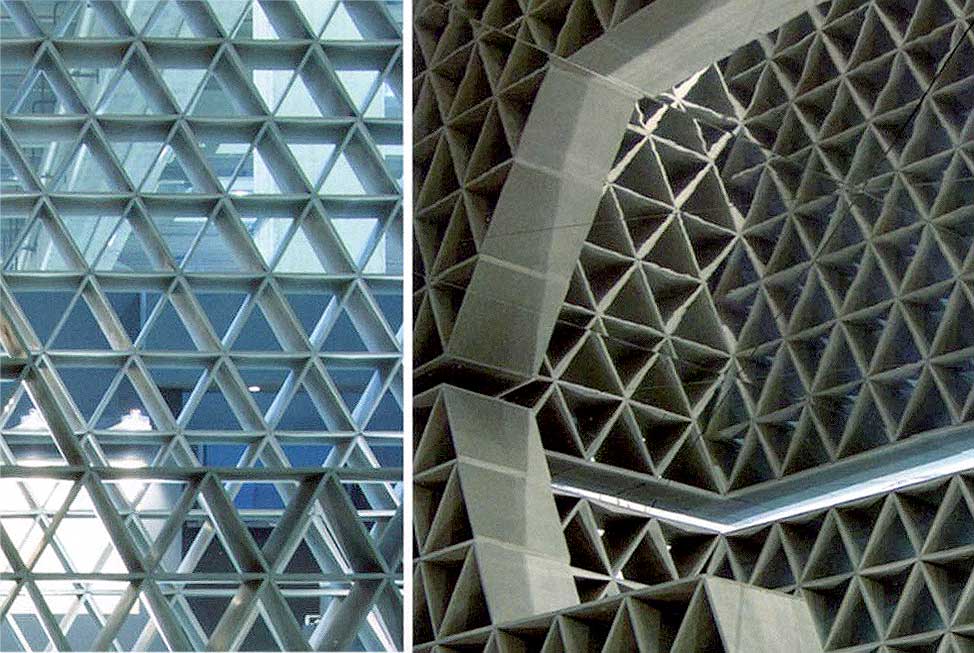

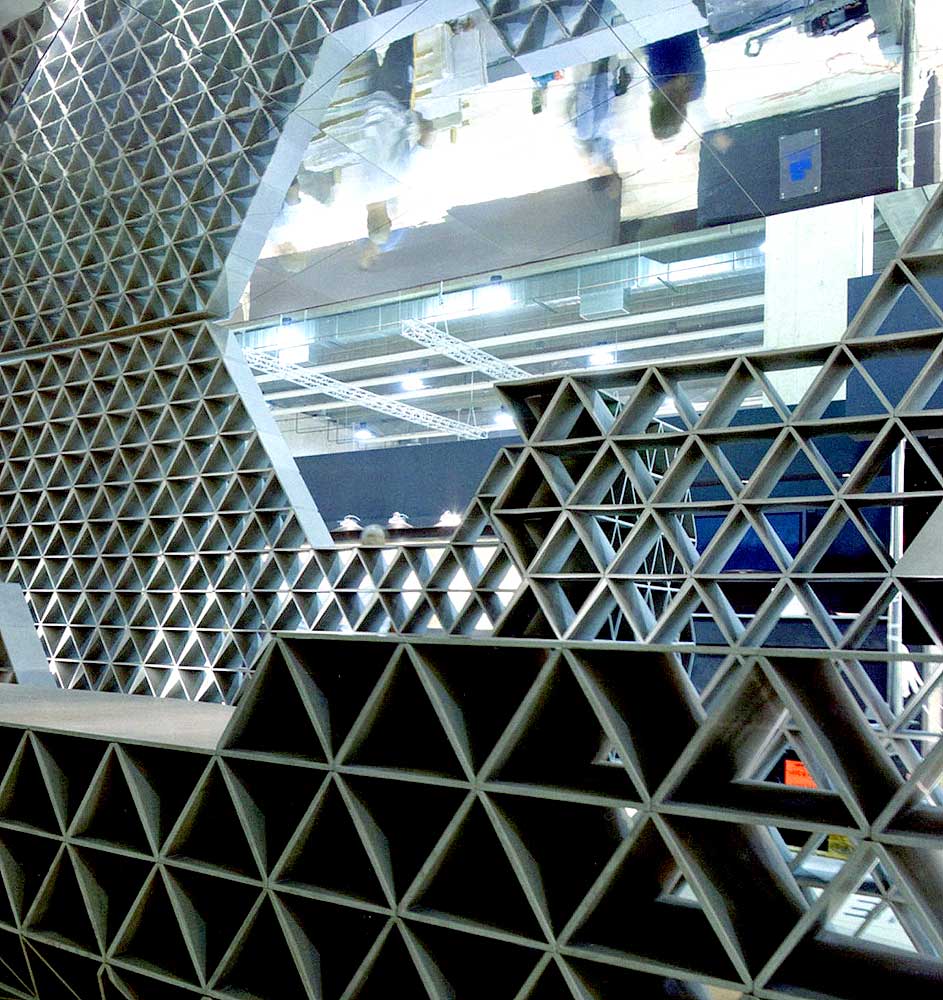

■ポリゴニウム

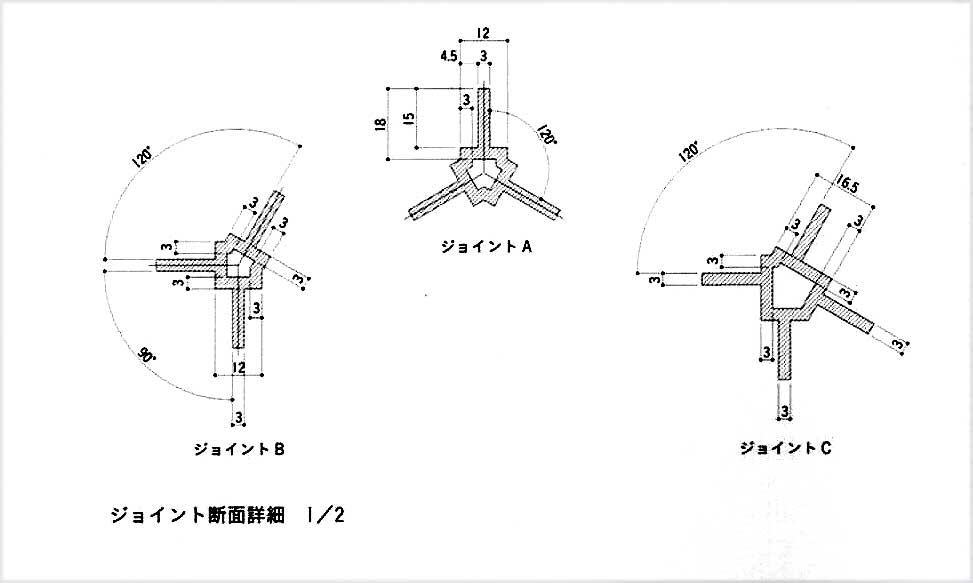

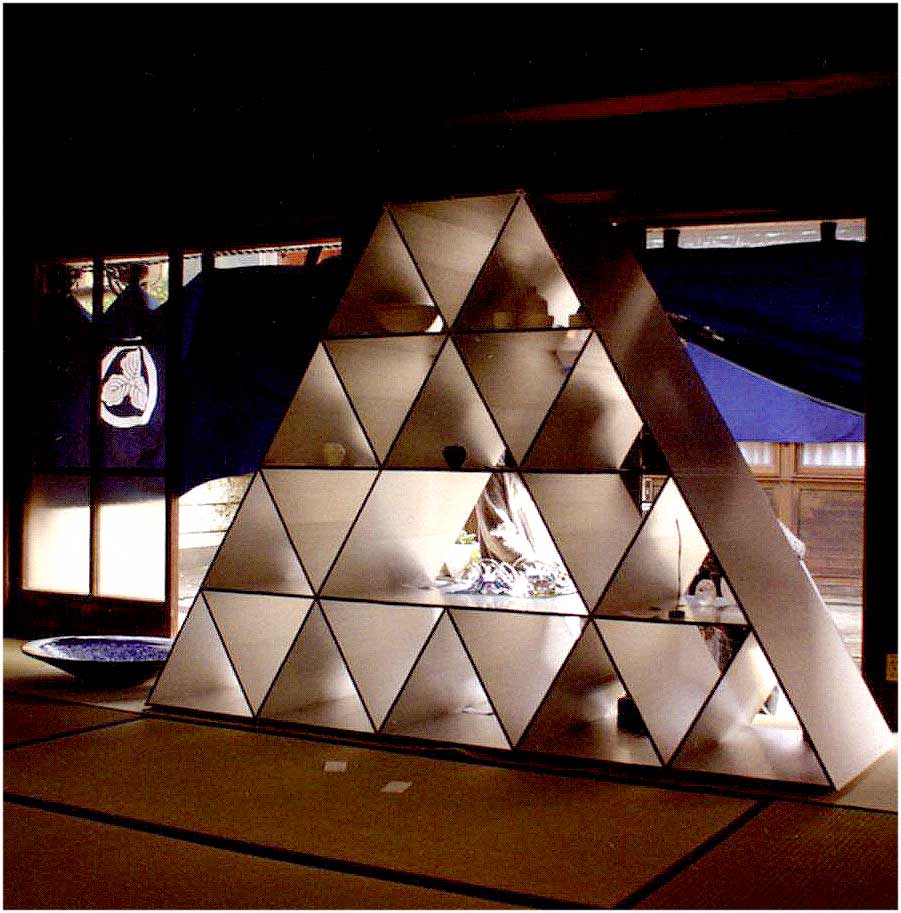

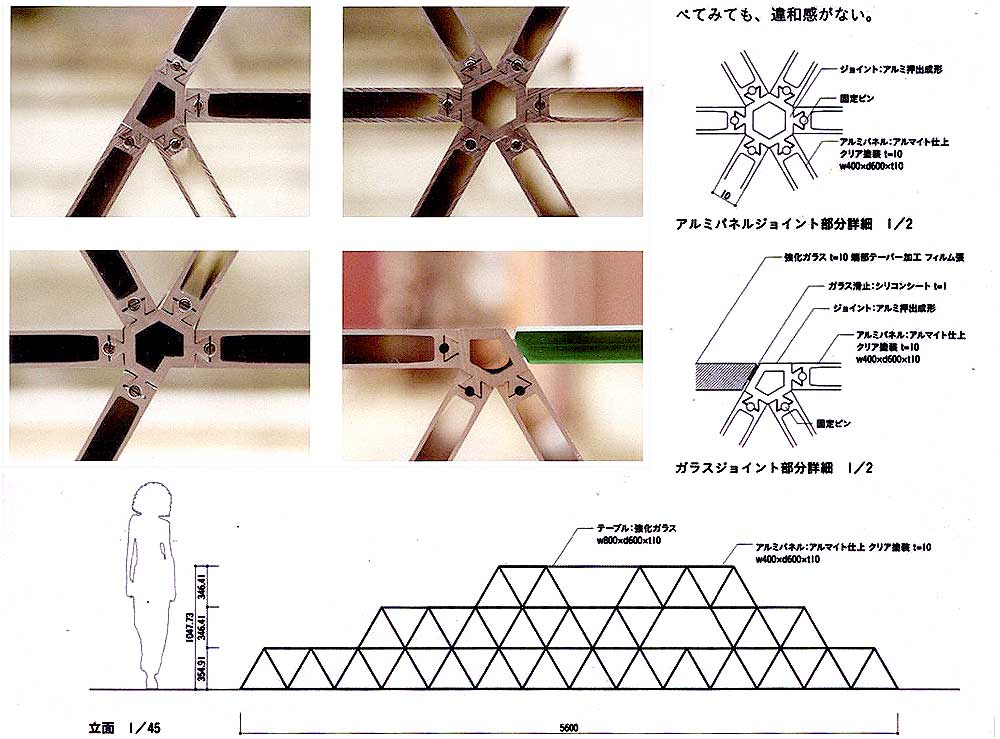

カードキャッスルの構造システムを、より軽い材料を用い、乾式で可逆的ジョイントシステムで置換しようとした。板材として用いたのは10mm厚のアルミ中空押出しで、幅20cmのものを2連結して、三角形の一辺が構成される。その辺同士は、アルミ押出し材のジョイントで連結される。ジョイントは5種類用意し、その5つがあればいかなる方向にこのシステムを延長していくことも可能である。ジョイントの締め付けには曲げ加工を施したスチールピンを用いてワンアクションで留め付け、分解可能な納まりとした。

通常この手のユニットの家具システムは、ボルトを用いて締め付けることが多いが、ボルトの場合、ワンアクションとはいかないだけではなく、締め付けと分解を繰り返しているうちに、ねじが切れてしまって、分解不能となってしまう危険がある。 このシステムは、富山県高岡の古い木造の街並みで知られる金屋町の地を舞台にした伝統工芸のマーケットで、毎年什器として用いられているが、このポリゴニウムの軽やかで繊細な姿は、木造建築の格子と並べてみても、違和感がない。

■織部の茶室 0ribe Teahouse 2005

5mm厚のプラスチック段ボールを、65mm間隔で並べた、生物の断層撮影(CT)のようなレイヤー構造をもつ小さなパビリオン。「馬頭町広重美術館」(2000年)が、線を重ねて面を作るデザインならば、これは面を重ねてヴォリュームを作る。65mmという面と面との間隔は、結束バンド(インシュロツク)の寸法から割り出された。この間隔がつまった感じになると、5mmのプラスチック段ボールが、厚みと質量をもった重たい物質と感じられるということが、モックアップでわかった。65mmだと、プラスチック段ボールは充分に薄く、軽いものとして体験される。物の厚みとは、絶対値によって決定されるわけではなく、相対的に定義される。

その後フランス、イタリア、中国でも制作を依頼され、そこではプラスチック段ボールが手に入らずに、10mm厚のツインカーポで代用した。面と面の間の寸法はインシュロックの寸法によって同じなので、日本で達成されたような抽象性は、ツインカーポでは得に〈いこともわかった。

面の積層でヴォリュームを作るアイデアは、その後アルミ板の積層で建築を作る玉川高島屋S・C本館ファサード改修(2010年)に展開された。ここでも面同士の間隔と面の厚さ、そのバランスがポイントとなる。高島屋ではアルミ面にパンチ加工を施して面の抽象化、希薄化をはかっている。

■ルシアン・ペラフィネ心斎橋

ハニカム状の構造システムを用いて、3次元の自由なヴォリュームを構成した。「織部の茶室」が同じく薄い面を用いて、それを断層写真(CT)的に積層して、3次元を構成するシステムであるとしたら、これはまさに蜂の巣的な無方向性を生かした自由な構造システムといえる。どちらも薄い2次元的な面材を用いて、最終的に3次元ヴォリュームを構成する。カードキャッスルの場合と違って、ジョイント自体の強度に頼れることがわかったので、このジャンプが可能になった。ここでは、3種類のジョイントを用いることで作られる、五角形と平行四辺形の単位の組み合わせで、泡が増殖するように、ヴォリュームが無方向に形成されていく。五角形と平行四辺形はともに、三角形、六角形と違って完結性、図像性が希薄であり、結果、単位の拘束から自由になって、アド・ホック(場当りなさま。その場きり)に洞窟状の空間を生成することが可能となる。

ポリゴニウム(拡大写真)

発想の出発点は石を用いたカードキヤッスルであり、それがアルミのポリゴニウムに進化する過程で、アルミ押出し材のジョイントの可能性を発見し、それを木の合板をつなぐジョイントヘと応用したのが、このシステムである。

その最後のジャンプにおいて、三角形や六角形という幾何学的拘束からも自由になることができた。ミニマルな物質を用いて、自由な形態をもつ強度あるヴォリュームを獲得する方法であり、今後も様々な大規模なプロジェクトで展開されていくことになるだろう。たとえばグラナダのパフォーミングアーツ・センターも、この方法の応用である。

.jpg)